用典与互文性:基于中西诗学对话的现代作诗法建构

张世维

一、引言

“用典”和“互文性”分别是中国古典诗学和西方现代诗学的典型代表,对现代新诗的写作有着极其重要的推动作用。在中国古典诗词的注疏当中,追寻典故与文字出处的篇幅占比极大,探求诗与诗、诗与人、诗与物、诗与事之间的互文关系已然成为知识分子之间的智力游戏,正如废名在《再谈用典故》一文中所言:“换一句话说,没有典故便没有诗。”①如此重要的创作诗学,在新诗的理论向度却极少被讨论。“互文性”在西方写作传统中同样影响深远,它是茱莉亚·克莉斯蒂娃受到巴赫金“对话”理论启发后提出的新的诗学技艺,在罗兰·巴特、热奈特、德里达、里法泰尔等几位学者的建构下,“互文性”理论愈加完备,也愈加复杂,它的来源包含巴赫金的“对话理论”、索绪尔的“字谜研究”、弗洛伊德的精神分析学②,以及法国先锋派作家的文学实践③,是20 世纪最为重要的诗学理论成果之一,也是现代新诗在发展中汲取的重要养分。虽然源头不同,但二者在新诗写作维度达成了某种对话关系,它们都以“世界文学”为资源,以民族记忆、集体无意识为运用纲领,是反观诗歌内部秩序的绝佳视角。

一般用于文学批评的互文性理论大多来自热奈特在《隐迹稿本》中言及的互文性的三种狭隘定义:

我大概要赋予该术语一个狭隘的定义,即两个或若干个文本之间的互现关系,从本相上最经常地表现为一文本在另一文本中的实际出现。其最明显并且最忠实的表现形式,即传统的“引语”实践(带引号,注明或不注明具体出处);另一种不太明显、不太经典的形式(例如洛特雷阿蒙的剽窃形式),即秘而不宣的借鉴,但还算忠实;第三种形式即寓意形式,明显程度和忠实程度都更次之,寓意陈述形式的全部智慧在于发现自己与另一文本的关系,自身的这种或那种变化必然影射到另一文本,否则就无法理解。①[法]热奈特:《热奈特论文集》,史忠义译,百花文艺出版社2000年版,第69页。

江弱水在《互文性理论鉴照下的中国诗学用典问题》一文中指出:“引语”即明显袭用旧籍中的成辞,不过有“全引”和“撮引”之不同;“剽窃”是对其他文本的蹈袭与翻案,属于袭用或反用其意,相当于黄庭坚所谓“夺胎换骨”“点铁成金”的手法;“暗语”乃是以一二关键字眼,将旧的经验移植,而与新的语境对接,属于中国古典诗最普遍的用典形式②江弱水:《互文性理论鉴照下的中国诗学用典问题》,《外国文学评论》2009年第1期。。杨景龙更是直言:“互文性”理论中的“引用”对应“直接使事用典”,“仿作”对应“拟作”/“效体”和“隐括”,“戏拟”对应“反用”,“隐文”对应“暗用”/“化用”,“合并粘贴”/“引言”和“百言诗”对应“集句”和“集名”③杨景龙:《用典、拟作与互文性》,《文学评论》2011年第2期。。类似的中西比较足以引人深思,但又需要对此保持警惕,在这场中西、古今的对话当中,我们确实不偏不倚地站在天平的中央吗?还是沿袭了中国文化一贯的包容性与归化性,潜意识中还是那句“中学为体西学为用”,又一次将唯识法相宗化为禅宗?正如蒋寅所言,互文性是古典诗歌作品最普遍的现象和文本特征④蒋寅:《拟与避:古典诗歌文本的互文性问题》,《文史哲》2012年第1期。。倘若我们回过头来,遍观中国文学的脉络,便不难发现自魏晋伊始,拟古诗和咏古诗一直是中国诗歌创作的突出主题,假使以“用典”的视角来看,那么它们分别对应了“旧章”和“故事”,其“典源”来自截然不同的维度。同时我们也要认识到,这两种主题创作,可以视为创作主体用以认识词与物“传统意识”的文学行为,而到“无一字无来历”的杜甫那里,“诗史”的可贵才真正得到社会的认可,中国诗歌的互文式写作由此拉开帷幕。

二、一种现代作诗法的可能性

古人很早就开始讲究语言的用法,《墨子·非命中》云:“凡出言谈,由为文学为之道也,则不可而不先立义法。”《庄子·寓言》云:“言而当法。”诗歌也不例外,在中国诗歌的诞生之初,“诗法”便是一个备受重视的对象,人们根据《诗经》的创作经验,总结出“风雅颂赋比兴”六字,最早见于《周礼·春官》,而后《毛诗序》将其称为《诗经》“六义”,“故诗有六义焉,风赋比兴雅颂”。《释名·释言语》的解释为:“义,宜也。制裁食物使其合也。”《诗经》六义是最为古老的诗法,是“制裁”文字使之成为诗的途径,中国古老的诗歌体系,便由此六义发端。在中国传统的诗学发展历程中,魏晋南北朝是一个不容忽视的转折之处。陆机、刘勰、钟嵘等杰出的诗论家开始有意识地总结创作规律。诗法的建立对诗歌创作有着极其重要的影响,北宋“江西诗派”之所以能成为宋代最为重要的文学派别,与黄庭坚的诗歌理论密不可分。对现代新诗来说,“作诗法”着实是一个新奇的概念,我们不得不先解决这样一个问题,那就是新诗有没有作诗法?答案是肯定的,即便不做文献的考证和理论的探寻,仅仅从存在与本质的关系加以思索——形而下的“器”必然有一个与之对应的形而上的“道”,也可以得出结论:一切诗歌都有其作法。当然,这只是逻辑上的必然,在现实中,写下诗行的诗人却很难总结出自己的创作法门,旁观的批评家也常常“欲辨已忘言”,这一点再正常不过了,因为杰出的诗作绝非汉字的简单拼贴,而是来自人类意识中最为幽深的秘境。

除却诗歌的初学者以及不那么自负的诗人,很少有诗歌写作者愿意探寻作诗法的奥秘,因为一旦承认诗歌有其独到的形而上法,而非纯粹天赋式的创造,就等于承认存在形而下的诗歌技艺,这种不以祛魅为目的的探究,却不得不却造成祛魅的结果——写诗是一门技术活。这无疑是对“天才”诗人的沉重打击,因此,许多有着“独门秘诀”的诗人拒不承认作诗法的存在,他们担心那样会将诗人与工匠划上等号。其实这样的担忧大可不必,因为这一逻辑已在不知不觉中陷入了绝对主义的怪圈,作诗法和天赋并非是一山之虎,作诗法的探讨可以让更多的人领略诗歌,而不仅仅停留在印象式的审美层次。真正的天才诗人绝不会因为作诗法的出现而消失,也许恰恰相反,正如我们很难判断究竟是杜甫成就了格律诗,还是格律诗成就了杜甫。《诗经》的作诗法——六义中的“赋比兴”为我们揭示了一则艺术规律,那就是作诗法一旦确立,就会具有极强的使用惯性,直至今日,我们仍频繁运用铺陈、比喻和起兴的手法,并将长久地使用下去。

在“八不主义”发表之后,新诗写作中的“用律”和“用典”并未消失。在新诗的格律层面,新月派、象征派,乃至艾青、戴望舒、何其芳、卞之琳都进行过理论探索,但除却闻一多的“三美”之外鲜有收获,创作上更是因人而异,不能服众。虽然少有理论上的突破,但“用典”这一古老的作诗法却一直在创作实践中连绵不断。例如新诗的奠基之作、被郁达夫称为“完全脱离旧诗的羁绊”①郁达夫:《郁达夫文集》第5卷,花城出版社1982年版,第589页。的《女神》,就有学者认为它共有11 首诗歌用了西方的事典,3 首用中国典故②朱云:《西方典故:对新诗用典的一种考察》,《湖北社会科学》2008第3期。。的确,从《凤凰涅槃》《天狗》《女神之再生》这些诗里,不难看到“凤凰浴火”“天狗食月”“女娲补天”等中国古代神话的影子。对此,梁实秋的评价是:“某人是模仿哈尔地,某人是得力于吉柏令,某人是私淑泰戈尔,只须按图索骥,可以百不一爽。有些新诗还嵌满了一些委娜斯阿波罗,则其为舶来品更无疑义”,“盖从浪漫主义者的眼光看来,凡是模仿本国的古典则为模仿,为陈腐;凡是模仿外国作品,则为新颖,为创造”③梁实秋:《现代中国文学之浪漫的趋势》,转引自贾植芳等编:《中外文学关系史资料汇编》,广西师范大学出版社2004年版,第228页。。梁实秋所批评的“不用典”已然和“八不主义”中的原义有了分别,胡适旨在取消语言多义性、含混性的“不用典”,原本是修辞层面的讨论,然而在同时期的文人那里,“不用典”却被曲解为“不用中国古代的典故”。假如“用典”真的是一种语言的陷阱,那么诗人们不过是从本国的陷阱里爬出来,又落入他国的陷阱。

在新诗中用典实际是一个普遍现象,即便在诞生之初就遭到胡适的极力反对,倒也在“新月派”“象征派”“朦胧派”的诗作中薪火相传,如今的许多名作也与“用典”密不可分,如郑愁予《错误》、余光中《寻李白》、舒婷《神女峰》,乃至江河、杨炼、欧阳江河、西川、韩东、于坚、张枣、王家新、陈东东、陈先发等诗人都能以中西古今之事入诗。“用典”在当今愈加成为旧诗的特权,一旦进入新诗的场域,“用典”就自动转化成了不知所云的“古典美”或“古典韵味”,过于驳杂的“西来之典”成了无人问津的砂砾。“古典”也仿佛成了一轮笼罩人间的圆月,高高在上,不可亵玩,然而到底何以古典,怎样美法,却又说不出个所以然来。尽管有重重阻碍,我们也决不能放弃古典诗学中的“用典”,而将新诗写作中的互文现象全然归功于“互文性”。

从《女神》开始,新月派、象征派、现代诗派、七月派、九叶诗派、政治抒情诗、民歌体、白洋淀诗群、朦胧诗派、第三代诗歌,乃至知识分子写作、民间立场写作、下半身写作……当我们遍观新诗史中的写作流派,不难发现“用典”其实从未断绝,只是在能指层面,人们逐渐使用古典“意蕴”/“美”/“韵味”/“意境”,乃至一些西方诗学术语“互文性”“拼贴”“重写”取代了“用典”。笔者认为,造成这种文学景观的缘由有三:一方面是迫于五四新文学“不用典”的口号惯性,人们对“用典”形成了某种误读,忽略了它在新诗创作中的功效;另一方面是由于五四以来西方诗学的传播与发展,许多学者惯于使用西方理论来解读现代新诗;第三个方面是始于柏拉图、亚里士多德的“灵感天赋”说在诗歌创作领域一枝独秀,导致技艺的探索难以推进。所谓“必也正名”,我们的首要工作是确认“用典”在新诗中的所指,并认识到现代汉诗写作与古典诗词写作的继承和发展的关系。五四时期“八不主义”的“不用典”和“不用律”对现代汉诗的写作影响深远,但自朦胧诗派开始,现代汉诗重又回到对诗美本身的诉求,江河、杨炼之后的知识分子写作继承了宋代“以才学为诗”的写作传统,诗歌用典逐渐趋于复杂,当我们看待20世纪80年代以来的实验性互文写作,不仅要论述《荒原》的影响,也要观察到江西诗派、锦灰堆等古典美学传统对现代汉诗的观照。

三、从“用典”到“重楼”:基于集体记忆的诗歌写作

谈及“用典”,我们往往会陷入危险的逻辑惯性,以至将这个鲜活的概念理解为沉湎于故纸堆中的学究气,事实却并非如此。“用典”本身是一个古词新用①《左传·宣公十二年》:“百官象物而动,军政不戒而备,能用典矣。”,清代袁枚所言“用典如水中着盐,但知盐味,不见盐质”。这句话出自蔡绦的《西清诗话》,蔡绦引杜甫言:“作诗用事,要如禅家语‘水中著盐。饮水乃知盐味。’”这是较早出现的修辞意义上“用典”的文献,在明清以前,诗家大多称它“用事”“引事”“使事”或“隶事”。值得注意的是,清末民初的王国维仍在《人间词话》中使用“隶事”而非“用典”,这表明此时的“用典”一词尚未获得它的公共性,直到胡适在“八事”中提出“不用典”的口号,钱玄同、鲁迅等人积极呼应,才真正掀起“用典”在能指层面的狂欢。

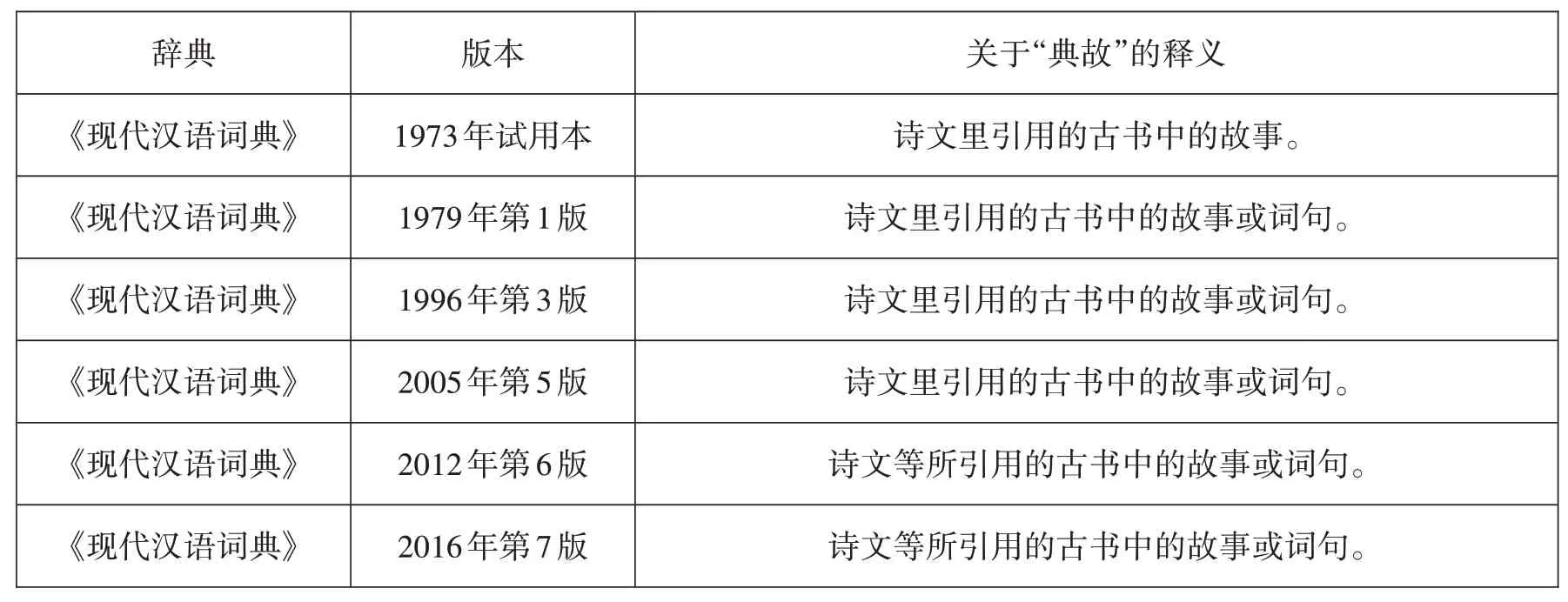

按照辞书的释义,“用典”即“引用典故;运用典故”②中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆2016年版,第1580页。,作为一种常见的修辞方式,“引用”毋庸赘述,“典故”的所指才是论辩的漩涡所在。有趣的是,这个为人引用、运用的“典故”本身也是古词新用,是一次引用的文学行为,它出自《后汉书·东平宪王传》:“陛下至德广施,慈爱骨肉,既赐奉朝请,咫尺天仪,而亲屈至尊,降礼下臣,每赐宴见,辄兴席改容,中宫亲拜,事过典故”,此时的“典故”是典制和成例之义。作为符号学意义上的“典故”,则较早现身于杨万里的《诚斋诗话》③吴文治主编:《宋诗全编》,江苏古籍出版社1998年版,第5944页。。此后,“明清时期诗词文论之中,‘典故’一词出现频率有所增加,其意义已与以往批评家所言‘用事’‘事类’等词同义”④李军:《典故的诗学研究》,四川师范大学2012年硕士学位论文。。依此看来,“用典”和“典故”分别继承了明清以前的“用事”(用旧/使事/隶事等)和“事类”(故实/前言/往行/成辞等)的所指,这也是目前学术界的共识,而能指的不断滑动必然会增大认知的难度,不妨翻开辞书,看一看“典故”的现代释义。令人惊讶的是,仅仅在《现代汉语词典》这一部辞书中,“典故”的概念竟在不到半个世纪的跨度、词典的六个版本中更易两回,留下三种看似接近,实则不同的定义:

表1 “典故”的释义变迁

仔细阅读不难发现,三种看似接近的定义实则相差甚远。对比来看,1973 年试用本的缺漏极其明显,它略去了典故中极其重要的“语典”,在传统的诗文批评中,典故被分为“事典”和“语典”,这是从《文心雕龙》“举人事以征义”“引成辞以明理”而来。再看2012年第6版的修改,编者在“诗文”后面加了一个“等”字,这一意图较为隐晦,编者可能意图弥补诗文以外“口语用典”的疏漏,却并未明确指出,“口语用典”在辞书的释义中始终缺位。不得不说,这是一个欠妥的补救行为,因为口语的分量并不弱于书面语,单单一个“等”字并不能掩盖定义的歧路:口语中不用典。除此以外,“古书”的出现也蕴藏了一句潜台词:所用之典必须来自古书。

令人担忧的是,这两点都与用典的前身——“用事”相悖。“用事”即“援引事类”,在六个版本的《现代汉语词典》中,它的定义从“引用典故”(试用本、第1版、第3版、第5版)更易为“运用典故”(第6版、第7版),这大概是编者出于现代修辞学角度的考量——很难将“用事”归于“引用”这一修辞方式之下。与“典故”的相比,围绕“用事”内涵的争议可以忽略不计,与辞书一致,“用典”等同于“用事”也是当今学界的共识。

先看辞书生发而来的第一条歧路:“口语中不用典”。就语言学的角度而言,口语是第一性的,书面语是第二性的,典故的引用必定先成为一个口语的行为,其次才能和书面语发生联系。事实也的确如此,倘若我们追溯公共范围内的用典而非巫史的个体行为,大概要从春秋时期流行于上层社会的“赋诗言志”说起。《汉书·艺文志》写道:“古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称《诗》以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉。”①班固:《汉书》,中华书局1962年版,第1755-1756页。同时,杨伯峻认为赋诗“多是诵古诗之义”②杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局1981年版,第31页。,指贵族交际之时,需引《诗》之断章,以典正雅致的诗句委婉地表达他们的情绪及言外之意,因此孔子才有“不学诗,无以言”的论断。显然,以“诵古”为主的赋诗行为正是一种口语用典,《现代汉语词典》避而不提,很容易让人产生“口语中不用典”的误解。

再看辞书生发的第二条歧路:“所用之典必须来自古书”。“古书”一词的出现,使得原本具备共时性的目光变得黯淡下来,认知惯性迫使我们在脑海中浮现出一本竖排繁体的线装书。“用事”最早出现在刘勰《文心雕龙·事类》:“用事如斯,可称理得而义要矣。故事得其要,虽小成绩,譬寸辖制轮,尺枢运关也。”①刘勰撰、郭晋稀注译:《文心雕龙》,岳麓书社2004年版,第465、297页。刘勰在《文心雕龙·事类》的开篇将这一创作手法上溯《周易》,以辨析其用法的生成:

事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也。昔文王繇易,剖判爻位。既济九三,远引高宗之伐,明夷六五,近书箕子之贞:斯略举人事,以征义者也。至若胤征羲和,陈政典之训;盘庚诰民,叙迟任之言:此全引成辞,以明理者也。然则明理引乎成辞,征义举乎人事,乃圣贤之鸿谟,经籍之通矩也。②

在此,刘勰以“文王繇易”为例,将“事类”划分为“远引”和“近书”。“远引”不必多言,而“近书”一词则使我们豁然开朗,文王与箕子同辈,却在《易》中以“明夷六五”指代“箕子明夷”一事,如此看来,事类的来源并非仅限古代,援引同代之言、同代之事也属用事。《现代汉语词典》以“古书”作为用事(用典)的来源,显然违背了用事的本来划分,缩小词语内涵的不仅是“古”,“书”也将用事(用典)的来源局限于书面的文本之中,从而忽略了文学的口语传统。就文献学的角度而言,“文”为典籍,“献”为贤才,前者指书面的载体而后者指言议的载体。按照《现代汉语词典》的释义,将过去的文献理解为“古书”显然不够精准,而这样很可能造成读者的理解差之毫厘、谬以千里。

同样可以佐证的,是齐梁以来“多用新事”的创作风气。钟嵘在《诗品序》中写道:“故大明、泰始中,文章殆同书抄近任昉、王元长等,词不贵奇,竞须新事,尔来作者,浸以成俗。”③钟嵘撰、曹旭集注:《诗品集注》,上海古籍出版社1994年版,第181页。在“若无新变,不能代雄”④萧子显:《南齐书》,中华书局1972年版,第908页。的创作观念下,用典(用事)绝非只是故纸堆中的寻章摘句,鲜活的现场感同样是它的重要特性。一旦确立这样的观点,用典的隐秘之门便被我们打开,新闻、旧事、近作、古籍……所用之典的内核早已无关诗书,它是一个民族的集体记忆。此秘未睹,我们便难以理解现代诗中出现的互文性究竟来自何种传统——而是简单地将它归于西方的影响。

对待用典,许多人会站在瑞恰兹的一边,认为“把辨认深奥用典的能力变为一个藉以评价文化修养的迂腐尺度,这是学者型的人过于热衷的一种变态”⑤[英]艾·阿·瑞恰慈:《文学批评原理》,杨自伍译,百花洲文艺出版社1992年版,第198页。。钱锺书就在《宋诗选注》中多次批评宋诗“以才学为诗”的“用典”之习,主要原因就在于“才学为诗”极易阻碍天才的禀赋,又易遮蔽庸人的贫弱,有趣的是,钱锺书自己却钟情此道。这种矛盾的现象是因为用典存在着两种差别极大的境界,笔者将其称为凡境与化境,二者的区别在于前者显得生硬,而后者难辨踪迹。用古人的譬喻来说,前者是“水中着石”,后者是“水中着盐”。古人将比较高明的“用典”大致分为两类:

(1)“不可着迹,只使影子可也”(杨载《诗法家数》),或“水中着盐”(蔡绦《西清诗话》)。

(2)“辟事实用,熟事虚用”(杨载《诗法家数》)。

葛兆光批评这些说法大都不得要领,认为典故已然是隐晦的符号,再隐晦地使用只能令人愈加难以理解⑥葛兆光:《论典故——中国古典诗歌中一种特殊意象的分析》,《文学评论》1989年第5期。。此言实在是对典故有些误解了,但凡因为“用典”而造成的不自然顺畅或难以理解,实际是一种不成熟的创作表现,其中的幽深晦涩并非缘于典故,而在于作诗者能力的缺失,当我们读杜甫,为何会沉醉在“无一字无来处”的知识考古学趣味里?当我们读辛弃疾,可曾察觉半点如鲠在喉的异物感?当我们重新审视这些伟大的诗人,不难察觉他们与平庸诗人的“用典”有着天壤之别。姑且用“水中着盐”一词来定位,此水中之盐,观者自不能察,若非饮者,则不能察之,至于读者是饮是观,全与诗人无关。这么一来,表面的水和内里的盐竟形成了双重文本,无论是观者,是饮者,都能品评这“着盐之水”。

除此之外,其余诗作之于“用典”大抵是“水中着石”(黄山谷诗言:“水清石见君所知,此是吾家秘密藏”),一清二楚,且不谈引“他山之石”入诗的开创之功,但凡“用典”如石的,大多有些炫才的心思,难免与读者隔上一层。这样看来,诗歌“用典”之化境已然与平庸之境谬以千里,又怎能依旧以“用典”二字一以贯之?笔者从张炎的《词源》中拈出个“七宝楼台”,这本是张炎讽梦窗之言,说他的词“如七宝楼台,炫人眼目,拆碎下来,不成片段”。假借这座诗词的“楼台”,笔者认为以“重楼”二字描摹古今用典之化境,是足够恰切的,理由有二:

(1)重为重岩叠嶂之意,在堪称“重楼”的诗作中,一层楼阁有一层之风景,若欲观其全貌,只有身具,甚至超越作诗之人的学识,方能更上层楼。

(2)重楼亦是道教用语,以“十二重楼”指人咽喉,岂不与作诗之法极似?诗人作诗,万不可单凭口中之言,而要能以口中之言为表,咽喉之言为里,肺腑之言为芯,方称杰作。

张炎也并非唯一一个以“楼”喻诗的批评家,兰色姆有他的“房子”,宇文所安有他的“迷楼”,而笔者以“重楼”喻诗,是希望提出一种基于人类或民族集体记忆的作诗法,正如典故的基本效用——“抵达共情”一般,它的独到之处在于,即便读者未曾掌握,或未能察觉其所用之典,也能触动贮藏在人类、民族历史文化中的集体无意识,从而产生情感的激荡,抵达诗我两忘的共鸣。不少学者已然发现了互文性与用典之间可能存在的对话关系,这种对话关系究竟在何种维度存在?互文性理论是否存在转向写作的可能性?这些问题亟待解决。

四、互文性在诗歌写作中的转向

“互文性”实际是一个归化的译法,其原文intertextualité 的直译应当为“文本间性”,当我们回顾这一翻译的源头,可以看到张隆溪在1983 年发表的《结构的消失——后结构主义的消解式批评》①张隆溪:《结构的消失——后结构主义的消解式批评》,《读书》1983年第12期。是较早提到“互文性”的文章,随后1986年,杨周翰在《国际比较文学研究的动向——国际比较文学协会第11 届大会述评》②杨周翰:《国际比较文学研究的动向——国际比较文学协会第11届大会述评》,《国外文学》1986年第3期。中也采用了“互文性”的译法,而作为直译的“文本间性”,则较早见于1999年,荷兰乌德勒支大学佛克马在中国比较文学学会第6届年会暨国际学术研讨会上发表的论文《中国与欧洲传统中的重写方式》,范智红将其翻译为“文本间性”。对此,秦海鹰认为学术界使用“互文性”/“互文”译名的人数明显居多,已呈约定俗成之势,而这个通行的译名恰好与中国古代修辞学术语“互文”一致③秦海鹰:《互文性理论的缘起与流变》,《外国文学评论》2004年第3期。。

截至2022 年年底,笔者观察了知网数据库中已发表的论文,其中“互文性”的使用频率要远高于“文本间性”,窃以为这一现象的原因有二,一是出于国人对“互文”一词“曲径通幽”的审美偏好,二是国人潜意识中存在一种对抗心理——希望能以两千年前中国古代的修辞格“互文”来抵抗这个20 世纪60 年代方才现身的舶来品。为了达意的清晰,笔者仍将采用“互文性”这一翻译。如今,互文性理论与中国传统理论的对话正在进行,能指的“巧合”使传统修辞格意义上的“互文”首先与之对抗,但显然,这并不是一场势均力敌的比试。随即,江弱水、蒋寅、杨景龙等学者很快注意到它在所指层面的真正对手——中国古代诗学理论中的“用典”,在某一维度,用典与互文性存在着平等的对话关系。

“互文性”的概念由法国批评家茱莉亚·克莉斯蒂娃发明,1966—1968 年间,她在《巴赫金,词语、对话和小说》《封闭的文本》《文本结构化问题》三篇论文中使用并阐释了一个新词intertextualité。在不同的理论家笔下,互文性有着迥然不同的内涵,克莉斯蒂娃对其较为精确的定义为:“文字词语之概念,不是一个固定的点,不具有一成不变的意义,而是文本空间的交汇,而是若干文字的对话,即作家的、受述者的或人物的,现在或先前的文化语境中诸多文本的对话。”①Julia Kristeva,The Kristeva Reader,Blackwell,1986,p.36.转引自王瑾:《互文性》,广西师范大学出版社2005年版,第28页。“互文性”的理论来源包含巴赫金的“对话理论”、索绪尔的“字谜研究”、弗洛伊德的精神分析学②刘斐:《中国传统互文研究》,复旦大学2012博士学位论文。,以及法国先锋派作家的文学实践③秦海鹰:《互文性理论的缘起与流变》,《外国文学评论》2004年第3期。。尔后,经过罗兰·巴尔特、艾柯、米歇尔·里法泰尔、热奈特、乔纳森·卡勒、德里达等理论家的阐释,互文性理论愈加复杂含混,在符号学、语言学、文学等不同的场域有着细微的差别。自20世纪80年代至今,程锡麟、黄念然、罗婷、陈永国、秦海鹰、徐涛、辛斌、李曙光、梁晓平、段慧敏、徐赳赳、丁礼明等国内学者对互文性理论的源起与流变已做出了清晰的梳理,但将互文性理论用于文本的具体分析,国内学界的研究还远远不够。

在“互文性”概念被克莉斯蒂娃发明(1966)之后,罗兰·巴特今古同观的“自由互文”(1973法国《通用大百科全书》)与米歇尔·里法泰尔的结构主义“母体互文”(1978《诗歌符号学》)都是较早的互文性的理论建构。或许出于巴特与克莉斯蒂娃之间的师生关系,抑或是巴特在“文本理论”上的杰出建树,即便二者的理论迥然不同,可谓是互文性研究的两个方向,但就中国本土的接受而言,巴特的拥趸却一家独大,里法泰尔的“母体互文”则鲜有问津,以至于里法泰尔的《诗歌符号学》《文本的生产》《互文本痕迹》等著作至今难见中译本。克莉斯蒂娃、罗兰·巴特和里法泰尔所引领的三种早期互文性理论极具代表性,我们甚至可以在脑海中勾勒出它们的形状:克莉斯蒂娃的互文性理论是垂直增生式的,她认为现象文本可以孕育出无限的生殖文本;巴特的互文性理论是平面网状式的,任何现象文本都是共时性的互文本;里法泰尔的互文性理论则是垂直溯源式的,与克莉斯蒂娃的方向恰恰相反,他认为任何互文本都存在一个“母体文本”,阅读互文本就是溯回上级互文本直至母体文本的过程。

笔者试图指出的是,里法泰尔的结构主义互文性理论与中国传统诗学更为契合,其中寻迹式的阅读机制与古代诗词中常见的“笺注”极为相似。在《未知的文本》一文里,他提出:“互文是我们阅读一段文字时记忆中闪现的所有文本。……互文是指导我们阅读的一种现象,同时它也可以指导我们理解,所以它与线形阅读正相反。”④[法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社2003年版,第14页。比“笺注”式的寻章摘句更为高妙之处在于,里法泰尔认为一切“互文本”都存在一个“母体文本”,而读者则通过“第二互文本”/“第三文本”——“符意(interpretent)”来感知、理解、阐释“互文本”。我们不难发现里法泰尔提出的“母体互文”与“原型”有着近似之处,但它更偏向于一种阅读和阐释的策略,倘若我们将它置于中国传统诗学的场域之中,便可察觉里法泰尔与钟嵘之间的玄妙联系,“母体互文”宛然是“典源”“诗胎”(黄庭坚)的西方投影。里法泰尔将“符意”定义为“翻译文本的表面符号并解释文本含义的一种符号”①转引自程锡麟:《互文性理论概述》,《外国文学》1996年第1期。。放在古代诗词的语境中,“符意”即指追溯“母体互文”的笺注本身,这种情况在现代汉诗中原本罕见,但近几年也出现了类似的产物,如吴晓东为欧阳江河的长诗《凤凰》作注。这究竟出于艾略特自注《荒原》的影响,还是缘于古典诗词笺注的陶染,或者二者兼而有之,尚且难作定论。

无论是西方理论家还是中国学者,他们对互文性理论的切入角度往往是一种阅读指向机制,虽然热奈特、布鲁姆等人也从互文性提及写作的发生,如布鲁姆在《诗歌与压抑》中写道:“诗歌不过是一些词,这些词指涉其他一些词,其他的词又指涉另外一些词,如此类推,直至生成文学语言那个无比稠密的世界……诗歌不是创作,而是再创作。就算强势诗歌是一个新的开端,亦只是再次的开始。”②Harold Bloom,The Anxiety of Influence:A Theory of Poetry,:Oxford University Press,1973,p.58. 转引自王瑾:《互文性》,广西师范大学出版社2005年版,第71页。这一观点与艾略特的“历史意识”观点极其相似,虽然克莉斯蒂娃并未直言自己受到艾略特的影响,但我们不难发现互文性理论的前提,正是基于“永久和暂时结合起来的意识”③[英]艾略特:《传统与个人才能》,上海译文出版社2012年版,第3页。,基于文学秩序的整体性。与艾略特相异之处在于,互文性理论是批评家发明并用以制裁文本的工具,同时,在罗兰·巴特等法国先锋理论家那里,互文性理论更是成为“作者死了”的佐证。对诗人和作家而言,互文性理论显得不那么友好,但我们往往会忽略互文性理论诞生的源头之一——法国先锋派小说创作,它与文学的发生密不可分。

1965 年,法国小说家阿拉贡在《粘贴》一文中写道:“如果说我喜欢粘贴一词胜过引用,那是因为当我把别人的、已经成型的思考引入我写的作品里,它的价值不在于反映,而是一种有意识的行为和决定性的步骤,目的是推出我的出发点:它在我是出发点,在别人却是目的地。”④[法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社2003年版,第27页。此后,“粘贴”成为互文性理论中的一个批评术语,它从一种创作的发生方式倒向类似“抄袭”的窘境。互文性概念的提出者克莉斯蒂娃曾受到法国先锋小说的影响,其中与她最为密切的作家是其丈夫索莱尔斯,索莱尔斯提出“文本写作”的观点,并于1966 年发表互文式小说《悲剧》,几乎与“互文性理论”的现身同时。可见,文学领域的互文性理论不仅是一种阅读机制,一种读法,它也可以成为一种写作的发生机制,成为一种写法。批评家们并非忽略了互文性在写作上的潜质,粘贴、重写、用典、引用、抄袭……都被互文性理论囊括其中(热奈特狭义互文性三种形式的第三种),其论述的重心却又不在此处。或许,这一现象缘于一个极为现实的因素——像艾略特这样将创作与批评融为一体的批评家实在过于稀少。

在《中国与欧洲传统中的重写方式》一文中,佛克马以“重写”这一写作策略与互文性理论展开对话,“重写”处理了旧题材,但隐藏了某些新文本区别于“前文本”或“潜文本”的变化,“重写”具备创造性,而文本间性则只是潜文本的复制⑤[荷]D.佛克马:《中国与欧洲传统中的重写方式》,范智红译,《文学评论》1999年第6期。。通读此文之后我们不难发现,“用典”与“重写”(rewriting)的关系显然要比杨景龙所言的“引用”要亲近得多。首先,最容易厘清的共性是二者的重音都落在了写作层面,而不是偏于文学的批评一侧;其次,二者都以作者的存在为先决条件,它们都是使用主体的行为,而非互文性理论强调的“作者死了”;再有,二者都是以“历史意识”为前提的写作策略,前者为“典源”,后者为“前文本”或“潜文本”,而非罗兰·巴特追求的无边际的共时关系,更为重要的是,二者的特质也极为相似,一旦现身,它们必将获取双重或多重的意义。倘若我们细细思量,便会发现二者的内涵并不全然重叠,“重写”或“改写”理应归于用典这一诗学体系下的一个分支。正如开篇对用典的释义,“用典”动态中的所用之典有二,分别为“旧章”和“成辞”,而“重写”则更偏向于对已有文本的改写重塑,而未对口头传统加以着重。再者,“重写”是作者有意为之的创作策略,而“用典”则不然,从一些明确反对用典的诗人那里——比如杨万里、胡适,翻出一些典故并不是什么难事,可见,用典并非全然是作者的写作方式,其间还暗含了集体无意识的隐秘脉络。中国传统诗学中的用典,正是一种基于集体记忆的作诗法。

杜甫在《戏为六绝句》中写道:“未及前贤更勿疑,递相祖述复先谁”,正如沙滩上的白浪周而复始,语言的“重复”正是“用典”和“互文性”共同的美学特质,“词语”成为集体记忆的容器,而诗人则将语言表面的灰尘擦去。在文学评论的场域之中,比起“用典”,“互文性”显然是更为流行的称谓,但由于互文性理论的广博与含混,由此生发的批评也存在着指向不明的问题,或陷入发掘文本联系的自我狂欢。20世纪80年代以来,新诗写作呈现出更为复杂的互文景观,无论是古老的用典,还是60年代以来的互文性,似乎都与如今的新诗形成了某种尴尬的错位。假如从现代汉诗写作的角度而言看待二者,我们不仅可以重新恢复古老的“用典”诗学传统,同时也可以发掘“互文性”理论在诗歌写作层面的可能性,融合中西方诗学,建构具有当下性的现代作诗法。

需要注意的是,阅读永远在写作之前,黄庭坚从杜甫诗中凝练诗法,后学晚辈再依此创作,“江西诗派”的盛名才得以成就。可见诗法并非凭空得来,文学批评是它的必要前提。假使“现代作诗法”的建构得以实现,现代汉诗将获得一个崭新的视野,我们不仅可以借助这面镜子欣赏、阅读诗歌,也可以依照这种模型进行创作。更有甚者,作诗法的尺度一旦建立,我们便可以确立现代新诗的一系列重要问题,例如:区分诗与非诗;好诗与坏诗;把握诗义与诗美。作诗法的建立不单单是技巧层面,其激发联想、情感与知识的机制更令人着迷,不仅可以使作者—文字—读者这三者形成自如的交流,更可以使批评家和学者寻觅到文学自身的线索,欣赏缪斯的所来之径。