扬雄《蜀都赋》的物叙事

汪涵颖 张小仙

扬雄,今四川成都人,两汉时期著名辞赋家、文学家、语言学家。《蜀都赋》为其少时居蜀所作,其赋篇幅宏大,辞藻华丽,言尽蜀地自然人文之风采,文似司马相如,后世常以“扬马”并称。扬雄是继司马相如之后竭力传播巴蜀文化者,《蜀都赋》更是文献可查的最早都邑赋,开创了地方创作之先河,对巴蜀的文化传播有极高的历史研究价值。关于《蜀都赋》及巴蜀文化上的研究有唐妤作《扬雄与巴蜀文化》①,分三个方面对巴蜀的历史人文、文学和易学作整体性的探讨;另有学者引证《蜀都赋》考察地方史②和巴蜀自然审美③、探讨扬雄的地理视野④和地域文化观⑤、言谈巴蜀饮食文化⑥,也包括对物(天然气)的传播⑦等。关于物叙事的传统,中国自古有之,当代文化叙事受“空间转向”的影响,“物”也开始追求更多元的时代含义。作为客体的“物”,首先是具体存在的,被赋予了历史生命力;其次它又是抽象意义上的符号性表达,具有能动价值,为当代文化的社会功能研究提供了可行路径。《蜀都赋》中“物”的文本价值流传至今仍有广阔的外延空间值得探讨,赋中提及的诸多物源⑧如“蜀锦”“漆器”“邛隆”等文化符号皆暗含了民族间的交往性质,点明了蜀文化向心中原文化的诉求,且深刻影响着后世蜀文化的传播与发展。

一、蜀锦与南丝绸之路

笔者就扬雄《蜀都赋》的原文进行梳理,不难发现,其对“物”的叙述占据着文本的大量篇幅,列举了像火井、玉石、橘林、蜀锦等汉代成都版图上丰富的各色物种。以“物”出发,不止于“物”,在赋中,成都拥有丰饶优渥的人文、水土环境,滋养孕育出独特的历史文化和开放包容的地方精神。

據《蜀都赋》记载:“尔乃其人自造奇锦……筩中黄润,一端数金。”①“奇锦”“黄润”指的就是珍贵精巧的蜀锦。笔者爬罗相关文献,对蜀锦的历史进行梳理。《华阳国志·巴志》:“禹会诸侯于会稽,执玉帛者万国,巴蜀往晋。”②可推断出距今4000 多年前的蜀国就已能生产丝织品“帛”了,而“帛”即为最初的锦。在古典文献中,有三则记载,一是古蜀国的第一代君王名为蚕丛;二是黄帝元妃西陵氏嫘祖发明家蚕驯养和抽丝编织之术;三是被民间祀奉的蚕女——马头娘(类似于西方神话中专司养殖蚕桑的女神),这些都无一不从历史抑或民间神话故事中,例证成都的养蚕、治丝茧和织锦工业历史之悠久。左思《蜀都赋》中所书:“阛阓之里,伎巧之家,百室离房,机杼相合。”③描述的便是蜀都织造布锦盛况,表现了蜀地人民对美好生活的追求和向往。元人费著《蜀锦谱》写道:“蜀以锦擅名天下,故城名以锦官,江名以濯锦。”④据悉,织锦作坊曾设于锦江之边,这也印证了成都傍水而生,蜀锦因锦江而发展,锦江因蜀锦而得名,旧有“锦官”之美誉,今有武侯“锦里”之风情,因此,世人也常以“锦城”代成都。《三国志》卷36《蜀书·张飞传》:“益州既平,赐诸葛亮、法正、飞及关羽金各五百斤,银千斤,钱五千万,锦千匹。”⑤也印证出扬雄在其赋中所写:“一端数金。”这反映出蜀锦的昂贵稀有。直至六朝,蜀地织锦业的发展已领先全国。蜀锦早在西汉时期就作为蜀地贡品进贡朝廷。作为四大名锦之首的蜀锦,以其材料独有、生产考究成为当时古代皇帝和达官贵人才能有的奢侈品,后来传至西域,更成为一种财富、权势的身份象征。当时的蜀地商人贱买贵卖,用帛来换谷物,也从侧面反映出蜀地丝绸在很早就开始充当物物交换的商品,而织锦贸易在巴蜀经济中占有相当比重,是经济贸易中不可或缺的部分,直至唐代,成都成为全国有名的丝绸贸易中心,这更加佐证了蜀锦之于当时社会经济、政治繁荣的重要性。

丝绸贸易何以走出国门,《史记·大宛列传》中记载:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布。问曰:‘安得此?……以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。”⑥公元前2 世纪,张骞回朝后向汉武帝作了报告,得知蜀地通往西域(印度)之间有一条“宜径”,汉武帝决心打通从西南通往印度的官道,以蜀郡和犍为郡为起点,分“出駹,出冉,出徙,出邛僰”①。四条古道出使川滇、滇缅、缅印,史称“南丝绸之路”。此外,据称邛杖、蜀布是四川峨眉山特产,而扬雄赋中言:“蜀都之地,古曰梁州……南则有犍牂潜夷,昆明峨眉。”②,将“峨眉山”与“犍”(今四川乐山市犍为县,先秦“西南丝绸之路”、唐宋“茶马古道”途经于此)这样重要的地理位置相提并论。从两篇材料中不难看出,四川“峨眉山”一地,早在汉代以前,已是蜀地至西域商贸往来通道上不可分割的重要部分,国内相关学者已做深入研究,此处不再赘述。到东汉明帝永平十二年(69),中原王朝的统治势力越过澜沧江,设立永昌郡管理西南地区,从此开始控制这条从西南通往南亚的商贸通道,而这条通道也由此进入繁盛时代。随着中原王朝实现大一统,蜀锦就一直是南方丝绸之路上最为重要的商品之一。蜀锦凭借柔滑的触感、雅致的色彩和精巧的设计将巴蜀的异域风华传播于外,奠定了蜀地在丝绸之路交往中的地位。蜀锦同其他器物如漆器、铁器等一同销往印度、东南亚等国,既有利于商品经济的贸易,又加深了蜀地同中原及外族间的交流,传递了蜀地的匠人精神。

二、器物的流通与民族的交往

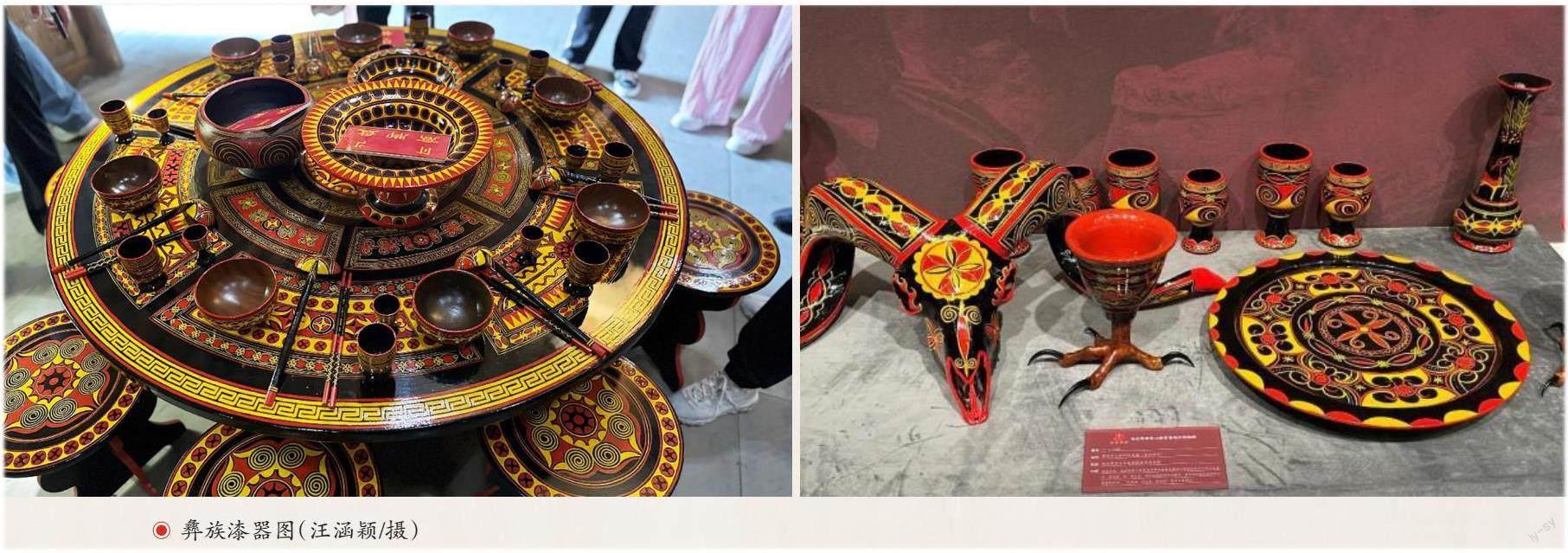

扬雄《蜀都赋》开篇言:“蜀都之地……东有巴賨,绵亘百濮……南则有犍牂潜夷,昆明峨眉……于远则有银铅锡碧,马犀象僰。西有盐泉铁冶,橘林铜陵,邙连卢池,澹漫波沦……北则有岷山,外羌白马。”③短短数字已初显扬雄的地域民族意识,其中提及“濮”“昆明”“僰”④“邙”“外羌”和“白马”等周边与之交往的少数民族地区。“外羌”“白马”现广泛注解为羌族和白马氐⑤;“邙”⑥或写作“邛”,为现彝族聚居地;据《伪孔传》《逸周书·王会》《尚书后案》记载,“濮”或为当今土家族;而“昆明”据南宋章樵注《蜀都赋》也是彝族的代称而非地名。继而扬雄在赋中便写到蜀地物阜民丰,物品制作之精美,商贸交往之繁华,“蜘蛛作丝,不可见风,筩中黄润,一端数金,雕镂釦器,百伎千工;东西鳞集,南北并凑,驰逐相逢。周流往来,方辕齐毂……般旋阓齐沓楚,而喉不感慨。”①蜀地繁盛中心当属成都,已有多重考古证据表明,汉代的成都在跨区域的商贸活动中扮演着重要角色,为当时西南地区经济文化的交流传播提供了重要场地。《史记·西南夷列传》提到的“蜀布”“邛竹”“杖”等皆可印证。赋中作为物的“釦器”②历来被认作是古蜀地民族交流的重要物件之一,其工艺自商到汉已做到了纹、色、美的统一,行销四方,和周边少数民族文化互为交融。如汉武帝时期居住于越巂郡的濮和白马氐族善于制大漆;彝族更是制漆大族,并有自己独到的民族审美。

“物”在叙事中的基本功能之一是担当文化的符号,“物”不仅仅是商品本身,它也承接着人的特性,如民族、身份或是生存。如尹晓霞所言,“物”的实在性就是跳出文本所表现的社会功能,“即物如何影射和象征人物的社会地位,进而影响其行动……探索物与社会历史的象征性关联(无论是否强调物的商品属性)正是把‘物视为文化表征这一研究维度的精髓所在。”③“物”的传播程度与地域的流动息息相关,扬雄言:“王基既夷,蜀侯尚丛,邛笼石影,岓岑倚从。秦汉之徙,元以山东,是以隤山厥饶,水贡其获。”④经《后汉书·南蛮西南夷列传》《章古屯志略》等文献考证,“邛笼”也作“碉楼”⑤,为古时羌族民居。用于居住的“碉楼”作为一种文化表征,可理解为给迁徙者提供了交往交流的场所,“元以山东”讲到华山以东的秦人、晋人往蜀地迁移,在《汉书》(卷91)也讲到“程郑,山东迁虏也”⑥。程、郑为西汉经商氏族。由此,也可看出“碉楼”和“迁徙”间的动态结合,从侧面印证了巴蜀文化自古而来的包容精神。

商品贸易的发展,器物交流的加深,冶铁业也在西汉得到快速发展。《盐铁论·水旱》记载:“农,天下之大业也,铁器,民之大用也。”⑦而上文提及的程氏即为蜀地的冶铁家。据1981 年和1986 年的《考古学报》记载,两广出土的一些剑矛等与蜀地所造一致;另据刘弘考证,许多铁器制造还刻意迎合周边少数民族的需要。贸易的发展大大促进了蜀地的民族融合,扬雄的《蜀都赋》中所提之“物”繁多,彰显了蜀地多元的文化精神,从漆器和铁器的经济贸易中看到了汉时民族融合之气象。在《三国志·蜀志》的记载中,“定筰、台登、卑水三县去郡三百余里,旧出盐铁及漆,而夷久居锢食,嶷率所领夺取,蜀长吏焉。”⑧就如刘弘所言,“东汉时期‘西南夷地区原本不多的产铁地,被大姓和少数民族控制了一部分以供自用,那么东汉时期该地区所需的大量铁器,必然还有一部分依靠从蜀郡输入。这种蜀郡和西南地区的密切联系,应该是南诏建国前西南大姓始终未脱离中央政府的原因”⑨。除静态的“物”,活态的“物”的流动也被视为经济发展的原因之一。司马迁将汉代奴隶的贩卖视为蜀地繁荣的另一文化表征,奴隶的迁徙意义特殊,有被动性,但作为勞动力却又为经济创造了价值。《蜀都赋》中的“僰”有“僰僮”一说,在司马迁《史书》中的《西南夷列传》《货殖列传》、班固的《汉书·地理志(下)》、司马贞的《史记索隐》和常璩的《华阳国志·蜀志》中皆有提及“僰僮”在蜀地为奴为婢之事。作为文化符号的“僰僮”对两汉民族的交往史起到了深刻影响,有学者做深入研究,认为僰婢也曾流动到西汉京师一带,“部分僰人受大姓的统辖,成为大姓的部曲……(他们)与汉人相互交融,汉人也迁徙到僰人居住的僰道地区,使僰人区域的社会经济文化水平成为南中冠冕。”①这也由此看到扬雄《蜀都赋》首先为文献的价值,其次为当代语境的价值,从民族的考证到民族间商品器物的贸易,无不印证了秦并巴蜀对汉代西南各地民族交融和发展的后世意义。

三、物叙事在赋中的文化价值

《蜀都赋》是扬雄早期模仿屈原、司马相如之作,韵律不齐,表述夸张,其艺术成就远不如其后所作《甘泉赋》《长杨赋》《法言》和《太玄》,甚至学界对其真伪也有不同见解。但赋中所展现的文化价值、引入的史实材料、表达的人生体验对后世影响深远,值得深入挖掘。经秦司马错平定巴蜀,后西汉司马迁作《史记》专门设《西南夷列传》代指西南各少数民族,可以看出武帝之前各民族间的交往交流加深,进而随着商品贸易的发展,人们生活互通,更显其交融之趋势。扬雄在赋中表现出了个人深刻的文化地域观,将蜀地的自然人文风采书写在汉代浓墨的画卷中。关于赋中物叙事的研究,首先要肯定作为实体的“物”的价值,其次要观照作为主体性的物的流动意义,再次要意识到物与人之间的互为成就,最后要对物有抽象化的整体性认知。

《蜀都赋》中所言之物繁多,其所指代的文化符号多样,展现出赋的“博物性”,从多维度建构了蜀地的知识谱系。方志红谈建构物叙事学“要从两个层面展开:作为本体的物和关系中的物,既要探讨作为本体的物在叙事中的再现可能与途径,也要探究居于关系中的物呈现方式与功能”②。上文深刻阐释了作为物的蜀锦、漆器、铁器和僰僮成就了汉代蜀地各民族的交往互通,这是实体价值的体现。且“蜀锦”“漆器”“铁器”是作为本体的物在流通,直接促进了经济的发展;而“僰僮”是关系中的物的体现,他的主体意识受制于人,却又能反制于人,其社会功能较前三者又具备了能动性,他的迁徙和流动带有自主性,增进了汉代蜀地和中原文化间的良性互动。

从整体看,扬雄的《蜀都赋》展现了汉代巴蜀文化的多元璀璨,鲜明的地域特色、富饶的粮食蔬菜、便捷的水利工程、闻名于世的手工业、相对稳定的政治环境、多民族的交往皆是蜀地对外交流的有利条件,在对外文化的交流中扮演重要角色,不似李白所言:“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。”③秦汉之时,巴蜀接纳了众多迁徙而来的民族同胞,时至近代抗战之时,巴蜀也是作为战时大后方为国家安全贡献着地方力量,从古至今,其谦和包容的精神培育了千千万万的文人雅士和地域英雄。《蜀都赋》包罗了巴蜀文化强大的物质文化系统,赋中清晰明了的“在地感”为六朝地域诗赋的创造提供了全新的路径,这是蜀地经验及精神首次以赋的形式出现在历史长河中,有巨大的开创意义,同时它也被历代视作破除盆地闭塞不通这一刻板印象的文献材料。史料记载扬雄出蜀拜官黄门侍郎,一有同乡举荐之谊,二有汉成帝对其蜀地题材作品大为震撼所致。由此可见,蜀地文化精神对其熏陶以及蜀地文化在当时的传播和认同,蜀地与扬雄是互为成就的关系。

若说地域观是个人的,那“精神面”则是群体性的。扬雄出蜀后撰写的《法言》和《太玄》深有儒道相融的影子,他少时在蜀地师从严君平,《太玄》中深受其师所著《道德旨归》的影响。汉时蜀地能人辈出,扬雄对此也极力推广,他曾言:“蜀庄沈冥,蜀庄之才之珍也,不作苟见,不治苟得,久幽而不改其操,虽随、和何以加诸。”①另有,扬雄对司马相如也是推崇备至,晚期对其赋作虽有批评,但却肯定司马相如对蜀地精神及文化的传承意义。扬雄除《法言》对儒家精神传承外,另作《自叙》记录了杨氏一族的迁徙史。桓谭的《新论·正经篇》所载:“杨子云在长安,素贫约,比岁己甚,亡其两男,哀痛不已,皆归葬于蜀,遂至困乏。”②从文化层面解读,其一扬雄为人处世学问创作皆受儒家礼制的规训;其二从侧面可知,两汉时期的蜀道应有其路可行,非西南闭塞之地;其三还展现出蜀地儒道交汇、兼容并包的文化精神。简言之,蜀地精神对扬雄的辐射是多方面的,研究《蜀都赋》的“精神面”正是要挖掘赋中蕴含的巴蜀文化气质,彰显蜀地向心中原的文化追求。

扬雄《蜀都赋》对巴蜀文化的影响和巴蜀精神的塑造是综合而全面的,首先他以“巴蜀”为中心展开叙事,开篇点出其方位和周边少数民族居住情况,打开了文本视野,点出了蜀地政治经济统领西南文化、辐射周边的历史事实。赋中所谈的器物、神话、祭祀、水利、饮食、民族、政治、经济甚至女性皆以“美”而概之,展现了汉代蜀地人民以俗为范,兼容各美的殷切向往。扬雄时处两汉交际,时局不稳,接连丧子,贫困交加,却仍能以儒道精神以慰之。观后世蜀地之人皆为乐观从容之人,诸葛亮坦言蜀地之重:“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。”③诚如李白饱受安史之乱仍以豁达之气魄写出:“九天开出一成都,万户千门入画图,草树云山如锦绣,秦川得及此间无。”④又如苏东坡那句“问汝平生功业,黄州惠州儋州”⑤,皆为蜀地精神之传承。

四、结语

扬雄的《蜀都赋》以蜀都、蜀史为题材,开创了以赋书写地域的先河,为后世作都城赋带来了巨大的影响。其赋能在巴蜀文学史上有如此高之评价,其中一个重要原因则是赋中繁多细腻的“物”书写,他立足于对历史发展中的“物”叙述,将“物”与当时蜀地紧密联系起来,以“物”叙史,用“物”形象表达了当时蜀地的人文生机。

绵延千年的蜀地文明,滋养着今天的成都。蜀锦蜀布、金银饰漆这些成都特有的工艺品从古就被推向西方世界,西南所开辟出的这条由蜀地通往西域的道路,更是促进了我国与印缅、东南亚等地的文化交往交流。历史留下来的文献资料有力辩驳了过去人们对“蜀道难”的刻板印象,蜀地向后世展示了该地域各民族文化交融的影响力、凝聚力和感召力。商贸经济的发展,将带有特色蜀地文化的蜀锦、漆器等物通过这条南丝绸之路,被传播至云南、贵州、广西等地,给这些少数民族地区送去了便利的同时也传递了巴蜀的精神内核,促进了民族文化间的互动融合。

(汪涵颖系西南民族大学博士研究生;张小仙系西南民族大学硕士研究生)

——贺斌和他的蜀锦织造技艺