论休谟式随附之为一种强制阐释*

吴小安

一 、导论

我们要理解和解释这个世界,“判天地之美,析万物之理”。不管是科学还是哲学,都是对于这个冲动的呼应。在哲学家们看来,尽管在细节上理解和解决这个世界的很多问题是重要的,比如,发现吸烟导致肺癌的发生,货币供给过多导致通货膨胀,但给出一个对于这个世界的总体的理解与宏观的刻画同样也是必需的。比如,黑格尔以辩证逻辑(方法)为基础,并以“万物皆备于我”的豪情,把艺术、宗教、哲学、人类学、心理学、经济学、政治学、伦理学和自然哲学一体纳入其框架,建立了一个庞大的哲学体系。当代哲学家已经很少有这样体系化的冲动了,除了知识爆炸所带来的“生也有涯而知无涯”的无奈,更多是体会到在这样一个多样的世界,一种哲学的万有理论(Theory of Everything)工程之庞大和实现之渺茫。而本文所讨论的休谟式随附工程则是对体系化哲学的一次勇敢复归和尝试。

张江教授有感于当代西方文论和文本批评中,“对文学文本的强制阐释极为普遍,甚至为常态”,提出了强制阐释问题。他讨论了强制阐释的理论源起、根本动力、具体表现和基础性错误,并以此为基础提出了理性阐释的新思考。这个问题“在人文及社会科学其他领域,同样普遍存在”,在哲学领域,以哲学家自我立场强制阐释经典,譬如,海德格尔对康德的存在论阐释。①张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。形而上学要理解实在(reality),力图构建一种与科学解释并驾齐驱的形而上学解释。作为一名形而上学的研究者,通过阅读对强制阐释问题的诊断,认识到其所指出的强制阐释的诸征象与弊病,在形而上学的研究中并不鲜见。为什么一种形而上学的解释有沦为强制阐释的隐忧?它有哪些方面和强制阐释的症状契合呢?本文将以形而上学的休谟式随附(Humean Supervenience)工程为例来做系统的讨论。

二、休谟式随附

休谟式随附是哲学家大卫·刘易斯(David Lewis)毕生所致力捍卫与完成的一个形而上学工程,他主张我们这个世界的所有真都随附于局部性质的时空分布。但如刘易斯自己所说,他并不是先知先觉笃定了这个框架,而是后见之明认识到,他的大部分工作都是围绕着“休谟式随附”这个工程来进行的。①David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, nol.412, 1994, p.473.毫不夸张地说,休谟式随附工程是整个20世纪下半叶最具野心也最具影响力的形而上学工程。在21世纪初,刘易斯本人去世之后,其学说的影响力不减反增。②山西大学哲学社会学学院的梅剑华教授告诉笔者,他们在2008年邀请当时已经是分析哲学领域的顶尖哲学家,纽约大学的大卫·查尔莫斯教授来首都师范大学哲学系讲学。在交流中,查尔莫斯告诉梅老师,他自己就是通过反复地阅读刘易斯的著作来获得工作的灵感(inspiration),刘易斯是他本人最喜欢的哲学家。在他开创性工作的基础上,很多领域都发展成了一个哲学“产业”,比如关于实际因果、自然律、几率的讨论。

刘易斯在1980年首次提出休谟式随附,③David Lewis, “A Subjectivist’s Guide to Objective Chance”, IFS: Conditionals, Belief, Decision, Chance and Time, W.L.Harper, G.A.Pearce, R.Stalnaker, ed., Dordrecht: D.Reidel, 1980, pp.267-297.相关文章后来重印于他1986年的《哲学论文集II》中。

这个问题涉及一个潜在的形而上学问题。一个宽泛的休谟主义学说(如果可能的话,我非常愿意相信这一点)认为关于世界的所有事实都是特定的事实或者它们的组合。这不必被视为一个可分析性学说,因为特定事实的某些组合无法以任何有穷的方式被刻画。最好更把它看作是一个随附性的学说。④David Lewis, “A Subjectivist’s Guide to Objective Chance”, David Lewis, ed., Philosophical Papers vol.II, Oxford:Oxford University Press, 1986, p.111.

首先,“随附”是这样一种关系:“随附性论题是对独立变化的一种否认。……说这个东西随附于那个东西就是说:没有那个东西的相关差异,就没有这个东西的相关差异。”⑤David Lewis, “New Work for a Theory of Universals”, David Lewis, ed., Papers in Metaphysics and Epistemology,Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.29.如果有两个可能世界,在所有关于具体事实方面它们完美一致,那么在所有其他方面,包括模态性质、自然律、因果联系、几率等等,它们也完美一致。即如果这两个可能世界,它们在模态的事实上有差别,那么必然是因为它们在具体事实上有差别。有时,休谟式随附被认为是一种本体论依赖关系,揭示非基础事实和基础事实之间的依赖关系,非基础的事实可以被基础的事实完备地解释,或者非基础事实之为真是凭借(in virtue of)基础事实的真。

其次,可以通过像素网格的例子来说明这种随附关系:“想象一个由百万个小点——这些小点可以理解为像素——组成的网格,每个点都可以变亮或变暗。当有些是亮的,有些是暗的,它们形成了一幅充满了有趣且内在的格式塔属性的图像。”⑥David Lewis, “Reduction of Mind”, David Lewis, ed., Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.294.在还原主义者看来,图像的确真实存在,而且也确实具有这些格式塔属性。图像和属性可以还原为明暗像素的排列组合,它们并没有超越于像素之上,它们也不会确定任何像素并不确定为真的东西。

最后,刘易斯关于“休谟式随附”最为具体且经典的表述如下:

休谟式随附是以否定必然性联系的那个伟大人物命名,这个学说认为,这个世界是由定域的具体事实所构成的一个巨大的马赛克图像(但是并不认为这些定域事实是心灵事实)。我们有几何学:它是点之间时空距离这一外在关系的一个系统。这些点或许就是时空点(points of spacetime)本身,或许是点状大小的物质(point-sized bits of matter),或许是以太(aether),或许是某种场,或者两者都有。在这些点上我们有定域性质(local qualities):完美自然的(perfectly natural)内在属性(intrinsic properties),且它们不需要比点更大就可以被例示。总之:我们有一个性质的排列组合(arrangement),仅此而已。没有性质排列组合上的差异就不存在差异。所有其他一切都随附于它。①David Lewis, Philosophical Papers: Volume II, Oxford: Oxford University Press, 1986, pp.ix-x.

刘易斯把世界设想为一个由事件所组成的巨大马赛克,也称为“休谟式马赛克”(Humean Mosaic),事件之间只是出于偶然而并置在一起,它们之间并没有任何必然性联系。这也说明了为什么 “休谟式随附”要假“休谟”之名,因为休谟同样否认因果观念是一种必然性观念,而把它还原为事件的规则性。

但两者之间又有许多不同。一方面,休谟所支持的“随附性”立场在形式上和支持理由上都和刘易斯不一样。②Barry Loewer, “Humean Supervenience”, John W.Carroll, ed., Readings on Laws of Nature, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2004, pp.176-206.对于休谟而言,基础属性是例示在知觉感官中的那类印象,所有真判断都随附于这类属性的分布。因此,关于一类印象与另一类印象在律则上彼此联系的判断,要么严格为假,要么必须被解释为随附于基础属性的分布。刘易斯捍卫休谟式随附的理由却不一样。他是为了捍卫一种物理主义的立场,认为对于任何精神上的东西,都有足以使其存在的物理条件,以及足以使其不存在的物理条件。但有些哲学主张认为,“天上地下存在着比物理学梦想更多的东西”,而刘易斯试图通过休谟式随附来反驳上述立场。 另一方面,休谟式随附是一个哲学工程,它不只涵盖因果,还试图一体地把自然律、几率、反事实依赖、倾向这些模态概念也还原为“休谟式马赛克”。

关于休谟式随附,还有两点需要澄清。第一,“这些点或许就是时空点本身,或许是点状大小的物质,或许是以太,或许是某种场,或者两者都有”这句话中的点,我们可以理解为就是物理学的基本粒子,比如电子或者夸克,它们没有空间上的外延。哪怕是今天的物理学,对于构成世界的“基本粒子”到底是什么,也没有一个最终的定论,是刘易斯所认为的点状的物质,或是坍缩的波函数,或是量子比特海的变形,或是场的量子激发?物理学家对此各执一词,又莫衷一是。

第二,什么是内在属性(intrinsic properties)?什么是完美自然属性(perfectly natural properties)?什么叫完美自然的内在属性?完美就意味着有不完美,这就不得不提到刘易斯所持有的一种形而上学预设:属性和关系有形而上学的等级差别,一个属性和关系处于哪一个层级取决于其“自然的”(natural)程度。所以,某些属性比其他属性更自然,且存在一类优等的属性,它们在自然的关节上切分自然。它们使拥有它们的对象之间具有客观的相似性,并且使拥有它们与缺乏它们的事物之间存在客观的差异:

共有(完美自然属性)产生定性的相似性,它们对自然做庖丁式切分(carve at the joints),它们是内在的,它们是高度具体的,且就事实本身而言,它们例示的集合并不完全是驳杂的,恰好就存在足够多的它们,于是可以完备地且非—冗余地刻画事物。物理学有它一个关于“根本物理属性”的不长清单:粒子的电荷和质量,还有它们所谓的“自旋”“颜色”和“味”,也许还有更多的一些基础属性未被发现。③David Lewis, On the Plurality of Worlds, Oxford: Wiley-Blackwell, 1986, p.60.

至于我们这个世界中究竟有哪些完美自然属性(完美自然属性和关系就是基础物理属性和关系),那就是物理学的工作了。刘易斯乐观地指出,尽管不能先验地确定,但“当今的物理学已经朝着完整和正确的清单走了很长一段路”。④David Lewis, “Reduction of Mind”, David Lewis, ed., Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.292.随着科学的进步,它将会把我们这个世界中所有这些属性都罗列出来,也许正如之前所猜测的那样,它们就是质量、电荷、电磁场值、引力场值等等。

总体上, 休谟式随附可以拆解为两个不同的论题:第一个论题,真随附于存在(truth supervenes on being),即任一个世界中的所有真都随附于那个世界中的完美自然属性和关系的分布;第二个论题,我们这个世界中的完美自然属性和关系是点状对象(point-sized objects)的内在属性和时空关系。在刘易斯看来,第一个问题是必然的和先验的,第二个问题就算为真也是偶然的,即也许存在一个非—休谟式的可能世界,它所包含的事实并不随附于那个世界中休谟式属性例示的马赛克。例如,在一个非—休谟式世界中,意识也许被一个复杂的有机体所例示,而且不会被任何小于这个复杂有机体的东西所例示,并且在这个世界,休谟式属性例示的整体性在形而上学上并不足以实现上述意识的例示。于是在这样一个世界中,意识就是一种涌现的且非休谟式的属性。休谟式随附则主张,在我们身处的这个世界中并不包含上述这样的属性。

既然这个世界是由事实所组成的一个巨大的、偶然的马赛克,即这些事实并置在一起并不是因为其背后有任何深刻的、必然的联系,那么怎么来解释自然律呢?刘易斯主张,如果真的存在自然律,那么这些自然律只是事实的马赛克中那些偶然且幸运的规则罢了。至于哪些规则是自然律,则由完美自然属性所例示的总体模式来决定。他提出自然律的最佳—系统分析。

自然律的最佳系统解释可以追溯到拉姆齐(Ramsey)和穆勒(Mill)的一些零星论述。比如,拉姆齐指出:“如果我们知道一切,并在一个演绎系统中尽可能简洁地把它组织起来,那么在这个演绎系统中,那些被我们看作公理的命题,它们的后承就是自然律。”①Frank Plumpton Ramsey, Philosophical Papers, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.150.

首先,不同的语言意味着对于这个世界不同的表征和切分,它们有优劣之别,因为语言之间的主要差别来自非逻辑符号,所以它们的孰优孰劣也由非逻辑符号的数量,以及模型对于非逻辑符号的解释来决定。其次,同一语言中不同的真句子集合构成了不同的公理集,但是公理集之间也有优劣之别,有些公理集可以推导出其他公理集,或者两个等价的公理集中,一个相较于另一个有更少的公式。最后,我们靠什么来判定演绎系统的优劣呢?刘易斯给出了自己的简洁性(simplicity)标准和力度的标准:

取定理为真的所有演绎系统。某些系统相较于其他系统更简洁更系统化,某些系统相较于其他更强,信息更丰富。这些优点之间相互竞争:一个信息量不丰富的系统可能是非常简洁的,多样特征的信息的一个非系统化的聚合也可以是信息非常丰富的。而最佳系统就是允许在简洁性和力度方面达到真所允许的一个好的平衡。一个规则是一个自然律当且仅当它是最佳系统的一个定理。①David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.478.

其中简洁性是对应于一个语言的,是这个语言中的一个句子所表达命题的客观属性。刘易斯主张测度一个真的简洁性方法:通过测度这个真在一个所有谓词都表示的是完美自然属性的语言中有多容易表述。比如,某些数学命题客观上就比其他命题简洁。那么怎么来测度简洁性呢?这要通过微分方程的阶数、参数的数目,以及公理合取起来的长度等等。一个句子力度的测度则基于这个句子的信息丰富性,而一个句子的信息丰富性又取决于它所排除的可能性的数目。

考虑万有引力定律,“两个对象之间的引力,与它们质量的乘积成正比,与距离的平方成反比”,这个真就相当简洁且力度很大,告诉了我们不同对象之间力的关系,既能解释苹果的下落,也能解释天体的运行。自然律就是这些简洁且有力度的真。比如,海森堡的矩阵力学和薛定谔的波动力学,前者从观测到的非连续性的原子谱线出发,引入矩阵这个数学工具而建立起来;而后者则是强调电子作为一种波所具有的连续性,通过波动方程刻画其运动而建立起来。尽管这两种理论的出发点和直觉大相径庭,但是最终证明,它们在数学上是等价的,即在“力度”上它们是一样的。但是相较于神秘难解的“矩阵”,那上接古典理论又颇具形象化且简洁易懂的波动力学更广为人们所接受。另外,并不是获胜集合(或最佳系统)中的所有真,而只是其概括(generalisations)才是自然律。因此,即使最好的系统包含有关于大爆炸或其直接后果的特定事实,如早期宇宙是低熵状态,但在刘易斯看来,这些事实并不是自然律。

对自然律最佳系统解释有很多批评。首先,简洁性和力度这样的概念都不能是真正客观的。其次,这些规则并不能解释存在两个或者更多系统同等“最佳”的情形。简洁性、力度和平衡的标准来自我们自身的标准,与一个人的认知能力、旨趣和意图相关,但显然不足以确定这些标准本身的合法性。比如,鉴于主观标准本身的多样性,我们对“美”的标准众口难调。完全可以设想一些理念论者对主观标准的一种反驳:如果不喜欢某些自然律,可以通过积极思想(positive thinking)来强行改变我们的思考方式,以此,总是可以让所得到的自然律不同于现在的自然律。

刘易斯认为,可以固化的思维和行为(rigidification)来解决上述责难:“当考虑设使改变我们的思维,自然律将会是什么时,我们并没有使用那些假定性的,关于简洁性、力度和平衡的新标准,使用的就是实际的当前标准”。②David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.479.即当你在设想另一种简洁性标准的时候,你还是以当前这个标准为基础来修正的,所以实际上并没有跳脱这个标准。后来刘易斯并不满足于这个标准,上述的反驳并没有去正面地回应问题,而只是质疑了提出这个问题的合法性。

在刘易斯看来,只要设定自然对我们足够友善(nature is kind to us),那么就可以回应上述理念论者的责难了。因为关于简洁性、力度和平衡的标准,只部分是一个心理学的问题。“也许在简洁性的某些方面,它们之间的兑换率(exchange rate)就是心理学的问题,但并不是所有的都是这样。”③David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.479.认为一个真比另一个真更简洁,不只是因为我们恰巧这么认为,而是因为自然就是这么设定的,所以我们才会认为一个线性函数比一个四阶函数或者阶梯函数更简洁。以此,刘易斯最终也回应了多个演绎系统同等最佳的情形。在自然是友善的前提之下,最佳系统将会是鲁棒地最佳(robustly best),这意味着它必然是最佳,不管在任何简洁性、力度和平衡的标准之下。

当然,上述所有的回答和论证都建立在“自然是友善的”预设之上。为了让这个论证有意义,需要给这个预设以坚实的佐证,就像要证明没有一个“很糟糕的钟表匠”,以及“预定和谐”背后有一个上帝一样,那又是另外一个困难的问题了。显然,刘易斯给不出充足的论证,他只能辩解说:“我们并不能确保自然以此方式友善,但也没有证据说它不是这样,这是一个合理的期望”,而且既然目前为止,这些标准通行可用,且效果显然,那么“我的建议是,直到问题实际发生之前,我们都不需要担心它之为问题”。①David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.479.

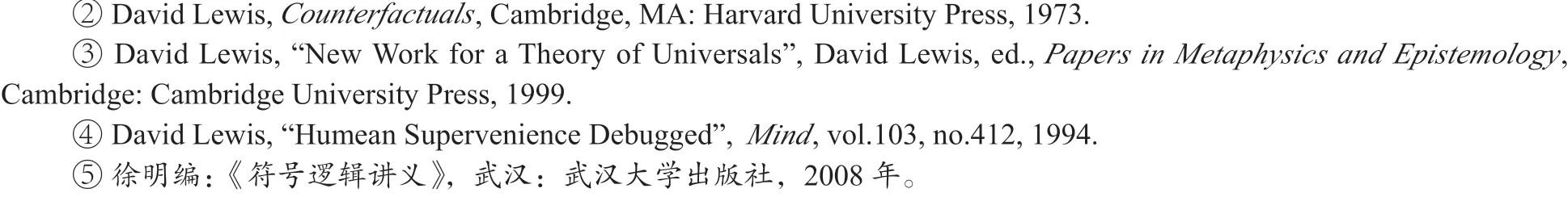

有了上述准备,即这个世界是由定域的具体事实所构成的一个巨大的马赛克,以及自然律和几率还原为休谟式马赛克,接下来刘易斯用数十年的时间把休谟式随附工程逐渐搭建和完善起来。他把反事实还原为自然律和具体事实;把事件还原为时空域的一个属性;把因果还原为事件之间反事实依赖的传递闭包;把倾向还原为反事实依赖;把知觉还原为倾向和因果;还提出因果的决策理论,即一个潜在的行动者通过判定他的行动可能导致的结果来判定他的行动,以此把行动还原为因果和几率;把历时间持存(persistence through time)和解释还原为因果;把心灵内容还原为倾向和因果;把语言内容还原为心灵内容;把价值还原为心灵状态;甚至关于数学哲学的讨论,在其《集合的部分》(“Parts of Classes”)②David Lewis, “Parts of Classes”, Mind, vol.100, no.3, 1991, pp.394-397.一文中,也把集合论还原为整分论(即关于“整体—部分”关系的理论)。休谟式随附的大厦就这样慢慢建立了起来(参见图1)。③Christopher Hitchcock, “Lewis on Causation”, A Companion to David Lewis, Barry Loewer, J inathan Schaffer, eds.,Oxford: John Wiley & Sons, 2015, p.298.

图1 休谟式随附工程图(参考了希区柯克的图,略有修改)③

休谟式随附自提出之日起就一直在反驳和自我辩护中循环。作为一个宏大的形而上学工程,它自有其哲学的魅力,对此,有人信心不移地奉持,有人斩钉截铁地反对,④Jonathan Schaffer, “Is There a Fundamental Level?”, Noûs, vol.37, no.3, 2003, pp.498-517.也有人在为着理论的自洽做苦心的修补。接下来我们将在“强制阐释”的框架之内来重新审视它,但在此之前,得先说清楚,什么是强制阐释?

三、强制阐释之为“强制”

一般而言,我们会把阐释学局限为在文论和文本批评中所广为讨论的一种解释研究,对经典典籍的考订、疏证以及义理的剖析等。但强制阐释作为一种阐释方式或方法,却不仅仅存在于人文学科中,在社会科学诸领域甚至也并不鲜见。张江教授指出,强制阐释的表现在于“背离确定对象,言说与对象无关的话语,由此及彼,几无关联,不过是借对象上手,顾左右而言他,完全失去对此对象阐释的价值与意义”。⑤张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。他特别举了海德格尔对梵高名作《一双鞋子》的阐释来说明,海德格尔并不是真要阐释梵高的画作,而是“借他人酒杯,浇自己块垒”,以及“借鞋子阐释自我,阐释他存在主义的哲学”。对于自己的阐释,海德格尔自有其辩护,他区分了解释和阐释,主张解释是“固守于文本”,阐释则“超越文本”,强制阐释即是“以阐释者的前置立场和模式,对文本作符合论者意图的阐释”。而任何的阐述都是一个阐释者的阐释,任何阐释者都必然受所处的时代、环境、个人境遇和教化影响,导致其必然具有“前置立场”,必然会“迁移了确定对象, 并将一己之意强加于对象”。①张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。比如,白居易在创作《琵琶行》的时候,有其主观的情怀和寄托,合法阐释也许应该是除了对长安倡女个人际遇的同情,更多是对个人“转徙江湖”命运的感喟。但后世之人也许会进一步将其强制阐释为对封建吏治腐败的愤懑,对皇权体制埋没人才的控诉。至少在海德格尔看来,后一种阐释自然不可避免,甚至“旧瓶新酒”,自有其“创造性”的意义和价值。

但是,张江教授认为,哪怕是文本,亦有其客观的“话语”。他以当代心理学研究的成果为依据,来解释何为“前见”(前结构,先入之见),以及其如何影响理解和阐释,并最终产生“客观结果”。具体而言,他区分了“期望”和“动机”。他认为“期望”对应着前件,“是一种可变化的心理状态,是在有关经验或内在需求的基础上产生的对自己或他人的行为结果的预测性认识”,会“隐蔽地、非意识地、自动地发生作用”,它更多是一种结果寄托,有“转移和变化的可能”;但是“动机”就不同,它对应着海德格尔所谓的“前设”或者“前把握”,有其“指向性目标”,为了实现和达到这个目标“可以蔑视一切规则和约束,可以毁灭以至重塑对象,使无关对象成为目标对象”,②张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。由“虚假相关”的“寻求”变成了“制造”。海德格尔对梵高鞋子的阐释就是一种动机阐述,即强制阐释。张江教授所反对的是以动机作为其全部出发点和落脚点的“动机阐释”,而不是“期望阐释”。

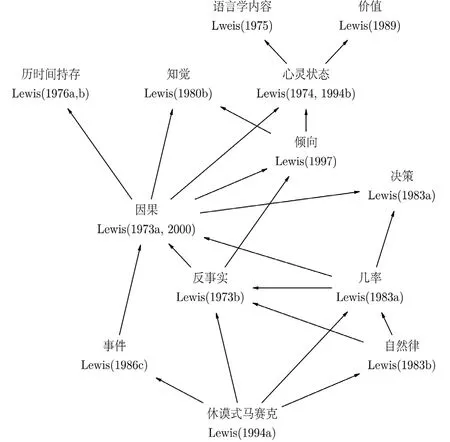

在《再论强制阐释》的第三部分,张江教授指出了强制阐释的基础性根源:“偏好部分,肢解整体”。尽管在阐释学的理论中,大家都不否认整体性原则,海德格尔的诗歌理论同样认同整体对于部分的统辖,但阐释的过程本身却是一个循环的过程。在施莱尔马赫看来这是一种整体和部分之间的小循环。而在张江教授看来则不止于此,它更是“当下语境、历史传统和阐释主体”之间的大循环(参见图2)。正是在这样一种彼此激荡之下,“做出为阐释共同体能够一致接受的整体性阐释,经由公共理性的考验和确证,铸造新的经典,进入人类知识体系”。③张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。在此意义上,一种“客观的”阐释才成为了可能。

图2 从阐释的小循环到大循环

四、休谟式随附之为“强制阐释”

阐释尽管是个循环,但亦有其起点。作为意义承载者的“文本”即是其起点。比如,莎士比亚的戏剧就是“文本”,是对其理解和阐释的起点。同样地,形而上学的起点是客观的实在本身,要对它给出一个形而上学的解释。 正如张江教授提到的阐释循环三要素:历史传统、当下语境、阐释主体,④张江:《再论强制阐释》,《中国社会科学》2021年第2期。形而上学的解释同样有其对应的三要素:还原论、基础物理学、科学实践和日常直觉。哲学家是“自然”的读者,试图从其有“辉煌历史的”工具箱里找到工具来“庖丁式切分”自然[如还原、奠基(grounding)],给自然一个解释。但是,哲学的解释也不能无视科学的正统和典范地位,毕竟科学是经过“公共理性的考验和确证”的,也不能与科学的认识论和日常的直觉偏离太多。休谟式随附也正是在这三种要素的对流激荡之中产生的。它显然没有实现三个要素之间的良性循环,而是为了贯彻“还原”的执念,“违反阐释逻辑规则和阐释伦理”,对“基础物理学、科学实践和日常直觉”都有所悖逆。

首先,休谟式随附的合法性奠基于要和基础物理学相互拟合,至少是不冲突的。刘易斯相信,物理学并没有承认有非—休谟式的自然律和因果,尽管也没有确凿无疑否定,但物理学家们会谈到某些规则性,比如薛定谔方程,表达了自然律,或者声称一个事件导致了另一个事件。休谟式随附工程就是要证明这些模态概念随附于休谟式马赛克。所以刘易斯主张一种还原论,并认为这种还原论至少和基础物理学的结论是不冲突的。但随着研究的深入,事实恰恰相反。

休谟式随附是受经典物理学的启发而发展出来的,①David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.474.但经典物理学的很多性质在量子力学中是不成立的,比如“定域性”,那么经典的非—定域性的例子,比如量子纠缠,就构成了对休谟式随附的挑战。一方面,因为量子力学的理论和实验都违反贝尔不等式,所以微观世界的“隐变量”不存在,两个自旋粒子构成的“纠缠态”说明了量子力学的非定域性。这意味着,一对粒子的纠缠态并不随附于任一粒子的内在属性,即每个粒子各自的定域属性不能决定完整的量子态,更具体地说,不能决定两个粒子的演化是如何联系在一起的。另一方面,在量子力学看来,纠缠关系,而不是时空关系,是更为基础的关系。既然我们有理由相信量子力学是正确的,那么我们就有理由认为休谟式随附是错误的。 刘易斯显然也意识到这些问题,起初他给出了如下辩护:

但是我还没有准备好接受当代量子力学对本体论的指导。首先,我必须看看它,当被荡涤了工具主义的浮华之后,并且敢于说一些不仅仅是关于指针读数的事情,而是关于世界的构成之后;当它被荡涤了双重思想的异常逻辑之后;而且 ——最重要的是——当它被荡涤了关于敏锐的头脑具有使事物跳跃的力量的超自然故事之后,它会是什么样子。如果在所有这些之后,它仍然主张非定域性,那么我将心甘情愿地服从这最佳的权威。②David Lewis, Philosophical Papers: Volume II, Oxford: Oxford University Press, 1986, p.xi.

但量子理论已经获得了巨大的成功,它形成了我们对于微观世界理解的基础,使得我们能够创造出高效的晶体管、微处理器、激光和光纤电缆。刘易斯最终也认识到从工具主义出发否定量子力学的本体论意义是不明智的,因此提出要重述休谟式随附,以拟合量子力学的必要:

但是如果我们倚重物理学,我们显然知道,当代物理学早就已经不是经典物理学;比如,一个针锋相对的、受状态—空间中的波(waves in state-space)启发的图景也许会说,许多基本属性并不是在点上被例示,而是在点—元组(point-tuples)上被例示。③David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.474.

后来刘易斯又认识到,甚至休谟式随附和经典的物理学都并不相容:

正如我之前所说的,甚至经典的电磁学都指出了休谟式随附的一个问题。

Robinson(1989)问道:“向量场是局部性质的一个排列组合吗?”我曾说,性质是内在的(intrinsic);这意味着在复制物之间永远不会有不同。我将会不假思索地说,两个东西可以是复制品,即使它们指向不同的方向。也许这最后一个看法需要再考虑,以使得以向量为值的量(vector-valued magnitudes)可以被看作内在属性。它们可以是其他什么东西呢?任何试图把它们重新理解为关系属性(relational properties)的努力似乎都相当地人为刻意。④David Lewis, “Humean Supervenience Debugged”, Mind, vol.103, no.412, 1994, p.474.

为此,刘易斯进一步辩解,其理论更多是为了捍卫“休谟式随附(哲学上)的韧性(tenability),而不是它的真”,如果物理学证明休谟式随附是错的,他将不会感到难过。即刘易斯所要挑战的真正对象是这样一种非—休谟式的哲学立场,他认为像自然律、因果、几率这些模态概念并不随附于休谟式马赛克,而是决定这些休谟式事实。他主张自然律统摄着事件的演化,因果关系是宇宙的黏合剂或者水泥(cement)。⑤John Leslie Mackie, The Cement of the Universe: A Study of Causation, Oxford: Oxford University Press, 1974.但一个有趣的问题随之而来:一个已经被证明是错了的理论,我们还需要关心在哲学上对于它的那些反驳吗?

其次,休谟式随附讨论的关键一环是对自然律的刻画。刘易斯提出,自然律的最佳系统解释至少有两重目的:第一个目的,对在科学实践中自然律是如何产生的有所说明,即科学家在相互竞争的理论之间做选择时,实际使用了这些标准;第二个目的,本质上也是为休谟式随附的总体框架服务的,自然律可以还原为休谟式的马赛克。如果他对于自然律的刻画无法满足第一个目的,而又把还原视作一种“绝对命令”,那么这岂不就是一种以“还原”为指向性目标的强制阐释?

对于第一个目的,尽管刘易斯给出了简洁性、力度和它们之间平衡的标准,但这并不能真正为科学家们实际上是如何推理出自然律作奠基,而只是满足了其理论的还原诉求和热望。一方面,自然律最佳系统理论是针对整个休谟式马赛克的一个系统化,即要求知晓在整个宇宙的生命时间里所发生的一切事实,但显然“终有一死的”人只能认知到非常有限的经验事实,并以此为基础再构建其理论。另一方面,科学家推导出自然律的过程并不纯粹是从非模态事实到模态事实或者模态事实到非模态事实的推导。比如,考察一下薛定谔是如何推导出薛定谔方程的:他先是根据德布罗意物质波的启示,即物质粒子既然是波,那就应该有一个波动方程;然后,利用了经典力学的哈密顿—雅克比方程(这个方程不但可以描述粒子的运动,也可以描述光波的传播);接着,再利用变分法和德布罗意—爱因斯坦公式,就可以推广它,建立起大名鼎鼎的“薛定谔方程”。薛定谔首先有其先验的模态预设(如哈密顿—雅克比方程、德布罗意—爱因斯坦公式),再结合物质粒子是波的事实,推出了一个模态事实,即薛定谔方程。

最后,契合直觉与满足休谟式随附之间存在着悖谬。刘易斯在因果理论中特别指出:“当我们的(关于实际因果的)判断是清晰的时候,一个因果的分析也能得出同样的结论是一种责任 ”。①David Lewis, “Causation as Influence.Expanded Version”, John Collins, Ned Hall, Laurie Ann Paul, eds., Causation and Counterfactuals, Cambridge, MA: MIT Press, 2004, p.80.这意味着,如果他要给出一个因果分析,那么当把这个因果分析应用于日常情境时,得出拟合日常因果判断的结论才是这个因果分析的重中之重,但实际上并非如此,他的因果理论更多是满足其还原主义的热望。一方面,刘易斯通过反事实来定义因果。他先定义了实际事件之间的因果依赖,比如c和e是两个不同的可能事件,且c和e实际发生了,e因果依赖于c当且仅当反事实“设使c不发生,那么e将不发生”为真。于是给出实际因果的定义,事件c是事件e的实际原因当且仅当c和e之间存在一条因果依赖链。总之,因果是反事实依赖的传递闭包。上述定义建立在事件基础之上,刘易斯把事件理解为可能时空域的类(classes of possible spatiotemporal regions)。 另一方面,刘易斯给出了反事实的可能世界语义,②David Lewis, Counterfactuals, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973.这种语义根据“可能世界之间的总体相似性”来陈述反事实的真值条件,而在自然律是决定论的世界中,其他世界相较于现实世界的相似性由自然律和具体事实的加权来判定。

上述关于因果定义和反事实语义的工作有两方面问题。一方面,通过自然律和具体事实之间的加权来判定世界之间的相似性,进而决定世界之间的接近性,并最终决定反事实条件句的真值是很奇怪的一种理论,从心理上来说不可信,同时也不具有现实可操作性。而且,就算把因果还原为反事实是对的,我们日常的因果判断也不是这么来判定反事实的真值的,上述两个相似性标准的加权完全是哲学家的“奇思妙想”。另一方面,因果概念是刘易斯休谟式随附的枢纽概念,但是其所给出的因果定义并没有在后来对其他概念的分析中被提及和使用,比如决策理论和解释理论。并且,把因果还原为反事实也不符合社会科学中的因果推断的实践,比如在随机对照实验中,反事实情境的构建本身就包含着在先的、要去混杂(deconfounding)的因果设想。

总之,休谟式随附就是一种动机先行的强制阐述,它“借文本之名,阐本己之意,且将此意强加于文本”,不符合“冲撞、选择、共融、建构”的阐释大循环设想。之所以会如此,是因为哲学家们笃定了还原的必要性,一切构建都是为了满足这个目标。为了实现这样一种彻底的还原,才会给出对因果、反事实和事件那么让人倍感费解的“形而上学解释”。在笔者看来,形而上学家们(包括刘易斯)对还原的意义和价值的强调可能建立在如下一种误解之上:为了让科学探索避免循环和倒退,获得可理解性,避免不清晰,必须得提供一种还原理论才行。

五、形而上学研究之再展望

哲学家们胸怀“包举宇内,囊括四海”之心,希望能够给出一个一体的框架再解释这个世界,但大多总是难免理想有余,而解释力不足,反例此起彼伏。为了捍卫框架本身,又要对理论做进一步的修正。而且就算解决了决定论情境下的问题,非决定论的问题又随之而起,陷入了“堑壕战”中,直到辩论双方都觉得意兴阑珊,也没有争出个定论。

进一步的问题是,如果构建一个还原理论不是哲学家们的使命,那么形而上学要何去何从?在笔者看来,詹姆斯·伍德沃德(James Woodward)因果研究的功能主义径路的主张,①James Woodward, “A Functional Account of Causation; or, a Defense of the Legitimacy of Causal Thinking by Reference to the Only Standard That Matters—Usefulness (as Opposed to Metaphysics or Agreement with Intuitive Judgment)”,Philosophy of Science, vol.81, no.5, 2014, pp.691-713.②James Woodward, Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology, Oxford: Oxford University Press, 2021.至少为哲学的研究指出了一个新的工作范式。所谓功能主义的因果径路,就是探究人们使用因果和因果推理是服务于我们的哪些目的和目标,以及在多大程度上,它满足和实现了这些目的和目标,并以此作为判定和理解因果和因果推理的基础。比如,要探究因果推断(causal inferencee)的目标是什么,以及因果概念的合法性何在。在伍德沃德看来,概念分析不是探究这些问题的可行径路,一种颇具启发式的思路是,通过考察因果这个概念是与哪个概念相对照着使用来回答上述问题,基于这种对照研究,才能探究到这个概念要意图把哪些内容排除在外,以及当使用它的时候我们要强调什么差异。比如,在特殊科学和常识语境中,因果概念是和仅仅相关(mere correlation)概念对照着使用的。当观测到两个变元X和Y之间的相关关系时,我们会探求这个关系是否可以用于操纵和控制的目的,如果可以,则它们之间是一种“因果关系”;如果不可以,则它们之间是一种非因果的,以及仅仅相关的“相关关系”。因果关系奠基了我们的能行策略(effective strategies),相关关系则不行。比如,很多时候我们要知道一个药物是能治愈癌症,还是仅仅因为混杂因素而与康复相关,知道了它们之间有因果关系,就可以让身患癌症的病人服药,而仅仅有相关关系则让患者服药不具有可行性。由此及彼,在哲学的讨论中,还原不应该成为根本目的,一种卓有成效的讨论应该是哲学问题与科学探究之间的砥砺循环才对。

当然,功能主义必然不会得到很多哲学家的认同,也许在他们看来,这是一种“投降主义”,是对人文主义光辉传统的一种背弃,是对霸权的科学主义(scientism)的臣服。哲学亦有其自身之对象、方法和效用,相较于科学,有其方法论上的连续性,亦有其自主性。③陈波:《哲学作为一项认知事业》,《哲学分析》2020年第1期。当然笔者并不是否认哲学的自主性,只是认为一个宏观抽象且有意义的哲学讨论是不应该放弃对成功科学的细节理解的,否则总是难免落入强制阐释的窠臼。真正成功的学科都是海纳百川的,正如阐释学中对“前设”和“前见”的区分给予心理学的佐证,使得阐释问题的讨论和理解有了进一步深入的可能。