瓦格纳歌剧《帕西法尔》中“二元音”的隐性指称意义

●洪浪淘沙 王旭青

(上海音乐学院,上海,200032)

主导动机是瓦格纳音乐中一个重要的创作手法,即运用一系列短小凝练的动机或主题代表特定的人物、事件、物体、地方、情感等,贯穿在作品中,它可以根据剧情变化、发展和变形,起到提示即将出现的事情或人物、建立联想、统一全曲等作用。[1](P249)歌剧《帕西法尔》的创作也不例外,代表圣矛、受难日以及帕西法尔等事物或人物的主导动机伴随剧情先呈现后发展,共同构成了一个完整的有机体。因此,分析作品中的核心动机并以此为切入点来达到特定研究目标成为了研究瓦格纳音乐作品包括《帕西法尔》的一种重要方法。

在众多以动机分析为切入点的研究中,美国学者帕特里克·麦克瑞勒斯(Patrick McCreless)在其论文《动机与魔法:〈 帕西法尔〉 中的指称性二元音》(Motive and Magic:A Referencial Dyad in Parsifal)中提出的一个截然不同的“指称性二元音”(Referencial Dyad)①动机概念值得关注。麦克瑞勒斯通过这一具有语言学意义的动机概念,将多次出现在作品关键位置的E、F 两音及其延伸进行赋予特定的象征涵义,以新颖的视角呈现出《帕西法尔》的音乐戏剧性与结构统一性。因此,笔者在对麦克瑞勒斯《帕西法尔》中“指称性二元音”进行分析解读的基础之上,想进一步追问二元音概念究竟是如何体现指称意义,并如何在作品中发挥隐性结构功能。

一、《帕西法尔》中的“指称性二元音”

麦克瑞勒斯指出:“事实上,这里所指的动机既不涉及旋律组织、线性轮廓,也不涉及和声进行。相反,它仅仅只是音高层级的二元音(E,F)。尽管不能将其等同于我们更为熟悉的动机类型,但它是最具瓦格纳意义的,因为它同时承担着戏剧性符号(象征),音乐互文(交叉参考)的功能,并具有一定的和声结构力量。因此,它构成了《帕西法尔》中极具戏剧性与音乐性的动机:在全剧的高潮时刻出现,且往往带有相当大的修辞强调,同时整部歌剧基于这一动机展现出重要哲学主题—罪恶、痛苦和救赎。”[2](P227)若想进一步认识麦克瑞勒斯在此所提出的非传统动机概念,即“指称性二元音”,则有必要从语言学角度出发并结合麦克瑞勒斯的分析对E、F 两音“所指(referencial)”与“二元(dyad)”意义分别作出解释,并在此基础上深刻理解其所承担的相关功能。

指称(reference)即所指(signified),为语言哲学和逻辑语义学用语,是指语言表达式所指代的对象。索绪尔把意指作用中用以表示具体事物或抽象概念的语言符号称为能指,而把语言符号所表示的具体事物或抽象概念称为所指,简单来说所指就是单词所表示的对象或意义。[3](P492)故笔者以为,麦克瑞勒斯正是将指称或所指这一概念延伸至了音乐语言的范畴内,通过其观察与分析,发现了《帕西法尔》中E、F 两音所指或指称的意义,而这种意义正是作品所想要传达的某种抽象概念,而绝非具体事物。因此麦克瑞勒斯认为,将E、F 两音作为一种音乐语言符号(能指)在一定程度上表现了作品蕴含的某种抽象概念(所指)。

麦克瑞勒斯反复强调,“这个二元性动机是一个单一的节点,罪恶与苦难、爱和救赎等戏剧性问题都围绕这个节点展开”。同时,他认为“瓦格纳对E、F 的使用已经上升至一种哲学的层面,即苏格拉底临死前认为:痛苦与快乐是共生并相连的。②甚至,E、F 所象征的意义已经超越了身体层面的痛苦与快乐进而升华到《帕西法尔》所体现的精神内涵:苦难(罪恶)与救赎。”[2](P238)显然,这便是E、F 的二元性所在。

为此,麦克瑞勒斯将作品中出现E、F 两音及其延伸进行的段落进行了局部汇总与分析,并论述了其指称性意义的存在。下面笔者将以麦克瑞勒斯文中的核心概念及其所作的局部分析为出发点,进一步寻找其他段落中的指称性二元音(E,F),试图作出更为全面的解读与阐释。

(一)苦难与罪恶

《帕西法尔》中与苦难直接相关的人物莫过于安福塔斯(Amfortas)。其肋部被圣矛所刺的伤口以及丢失圣矛所带来的心灵折磨直至第三幕最后才由帕西法尔(Parsifal)治愈与救赎。因此,二元音(E,F)的苦难象征在描述安福塔斯的音乐上有着明显的体现。

第一幕中,当安福塔斯被侍从抬上舞台,音乐中相应的出现安福塔斯动机,与此同时,二元音(E,F)也在这一段落中一同得到呈现(见谱例1)。

谱例 1:《帕西法尔》第一幕第264—269小节③

麦克瑞勒斯对这一段落如此分析描述:“这一部分的低音旋律(即安福塔斯动机)在整部歌剧中都被用来象征安福塔斯及其所受的痛苦。第262 小节,音乐进入d 小调,中间声部与低音声部的安福塔斯动机中均出现了由F 至E 的进行。而第264 小节中的F 与A、#C 两音则构成了d 小调三级上的增三和弦,赋予了此处象征安福塔斯痛苦的音乐紧张、不安的效果。此外,在休止了近4 个小节后,安福塔斯于第266 小节唱出‘度过了疯狂而痛苦的夜晚’(Nach wil der Schmer zens nacht)的歌词,其所对应的音符则同样与E、F 相关,首先由E上行半音级进至F,紧接着当‘痛苦’(Schmer)一词出现时,由F 上三度跳进至A 表示强调,后再次回到F。”[2](P234)值得注意的是,麦克瑞勒斯在文中继续指出“此时音乐中E—F 进行与歌词(痛苦)的结合正如第一幕第540—542 小节内声部F—E 进行与古尔内曼兹对安福塔斯伤口叙述时‘被圣矛所刺的伤口’(Wunde)一词的对应,两者均在一定程度上体现出一种修辞强调,并进一步赋予了二元音(E,F)对于伤痛的象征。”[2](P236)

根据剧情可知,导致安福塔斯蒙受苦难的,正是昆德莉(Kundry)的罪恶行为:在魔法师克林索尔(Klingsor)的控制下,她通过美色诱惑安福塔斯,使之心神不宁并最终导致了圣矛的丢失,同时也给安福塔斯造成了难以治愈的心灵创伤。第一幕第520—536 小节,古尔内曼兹对这一过程进行了叙述,在此,二元音(E,F)的指称意义也再次得到暗示。第521—526 小节,当古尔内曼兹唱到“(安福塔斯)被一个妖艳的女人(昆德莉)所勾引,他沉醉在她的臂弯”(ein furchtbar schönes Weib hat ihn entzückt; in setnen Armen liegt er trunken)音乐由降E 大调转至a 小调,此时的和声由F 上的“特里斯坦和弦”与a 小调属七和弦(第二转位)连续交替进行,音响效果从紧张到舒缓再到紧张的反复体现出安福塔斯面对美色诱惑时纠结的心理状态。而因这一和声进行所形成的低音声部F—E 的交替运动以及木管与小提琴声部共同演奏的本就象征邪恶的“魔法动机”使得二元音(E,F)罪恶的指称意义在这段叙述昆德莉美色诱惑的音乐中得以生动体现。

紧接着,音乐行进至第528—538 小节,伴随歌词“圣矛从他(安福塔斯)手里滑下,一声惨烈的呼喊!” (der Speer ist ihm ent sun ken.Ein To desschrei!)唱出,二元音(E,F)被深深的镶嵌在这一段几乎是无调性的音乐中,虽然其较为零碎的分布在各声部,但仍能通过对乐谱的简化找到这一隐藏的二元音以及它所延伸的半音进行(F—bF—E—bF—bE—E—F)(见谱例2)。

谱例 2:《帕西法尔》第一幕第528—538小节简化④

因此,结合剧情的发展、歌词的叙述以及音乐的进行,不难发现,此处的二元音(E,F)从安福塔斯的心理层面再次体现出了苦难的指称意义:接近无调性的音乐所造成的紧张感与模糊感映射出安福塔斯此时已受到严重打击的精神状态,而隐藏在深处的二元音(E,F)则似乎象征着因丢失圣矛而对其造成的心灵创伤。

(二)救赎

《帕西法尔》第三幕中,安福塔斯的伤口最终得以治愈,而昆德莉罪恶的灵魂也同样得到拯救。显然,罪恶与苦难并非永恒,它们都得到了救赎,同时也意味着作品中关键戏剧矛盾的解决。在此,麦克瑞勒斯将第三幕中既出现了二元音(E,F)且又具有救赎主题的情节片段进行了罗列整理,[2](P244)而笔者将在这一基础上对其中的重要情节进行分析,以进一步验证二元音(E,F)另一层面的指称意义——救赎。

首先来说昆德莉,第三幕中与其相关的情节都与“救赎”有或多或少的联系,例如昆德莉从沉睡中苏醒、为帕西法尔沐浴、接受帕西法尔的亲吻等等。而根据康啸《瓦格纳歌剧〈 帕西法尔〉 研究》书中所述:“昆德莉两次从沉睡中苏醒显露出佛教轮回的思想,因为其死一般的沉睡如同佛教的涅槃,而每一次的苏醒则都是对自我之前身份的遗忘,犹如重生。”[3](P411)笔者认为,相较于昆德莉的其他行为,这一苏醒情节在救赎过程中发挥了最根本作用。《帕西法尔》中,昆德莉从沉睡中被古尔内曼兹唤醒使其从潜意识里忘却了之前的罪恶,虽仍然徘徊在罪恶带来的痛苦之中,但这种苏醒在一定程度上体现了救赎的意义。也正是因为经历了从噩梦到苏醒的挣扎,昆德莉才有了之后一系列虔诚的服务行为,她希望用这种方式达到救赎自我的目的。

第三幕第84—118 小节是作曲家对昆德莉第二次苏醒过程的描绘。二元音(E,F)在这一段落中通过大管、低音提琴以及圆号以持续低音的形式出现,并于第101—103 小节与少女哀叹动机共同营造出沉重的基调,而此时的昆德莉正在噩梦与现实中挣扎。

音乐行进至第106—107 小节,二元音(E,F)与圣杯动机共同出现,伴随第108 小节昆德莉痛苦的惨叫声发出,圣杯动机的进行也随即被打破,昆德莉此刻彻底清醒(见谱例3)。

谱例3:《帕西法尔》第三幕第105—108小节

瓦格纳在此于低音声部通过横向上的F 小大七和弦第三转位分解和弦下行将二元音(E,F)作为桥梁,使代表重生的“圣杯动机”与象征昆德莉哀叹的快速下行动机相连接,通过音乐情绪的推进与转换体现出佛教轮回思想所蕴含的救赎意义。因此,这一由二元音所连接的“轮回”中的“乐”(被唤醒后潜意识下的重生—圣杯动机)与“苦”(重生过程之艰难—昆德莉哀叹)恰好印证了苏格拉底快乐与痛苦共生相连的话语。显然,昆德莉重获新生的苏醒过程是一种折磨与苦难,但也只有通过感受罪恶带来的痛苦才能获得最后的救赎。

而随着帕西法尔将圣矛与怜悯之心带回圣杯王国,安福塔斯肋部那无法治愈的伤口以及对罪责充满忏悔的灵魂终于迎来了被治愈和救赎的希望。

第三幕第1035—1038 小节,当帕西法尔使用圣矛治愈安福塔斯的伤口后,大提琴优美的奏出安福塔斯动机,与此同时,二元音(E,F)的延伸进行(E—#E/F—#F)由木管声部共同演奏并与安福塔斯动机形成叠置(见谱例4)。

谱例 4:《帕西法尔》第三幕第1035—1038小节

通过进一步分析可知,与安福塔斯在第一幕被抬上场时的动机和声进行(在d 小调基础上由F 增三和弦至B 半减七和弦)不同,此时安福塔斯动机的和声进行建立在A 大调上,并由A 增三和弦经过D 大三和弦与b 小三和弦最终到达E 属七和弦,这种在听觉上从紧张到缓和的音响效果是安福塔斯经历长久苦难到此刻得到救赎的真实写照。

此外,值得注意的是,与第一幕第264—265 小节小提琴与中提琴奏出的二元音(E,F)由F 至E 半音下行不同的是,此时的二元音(E,F)进行则从E 开始半音上行至#F。由此可见,二元音(E,F)通过相反的音乐走向分别体现出苦难的沉重(F—E 半音下行)与救赎的神圣(E—F—#F 半音上行)。

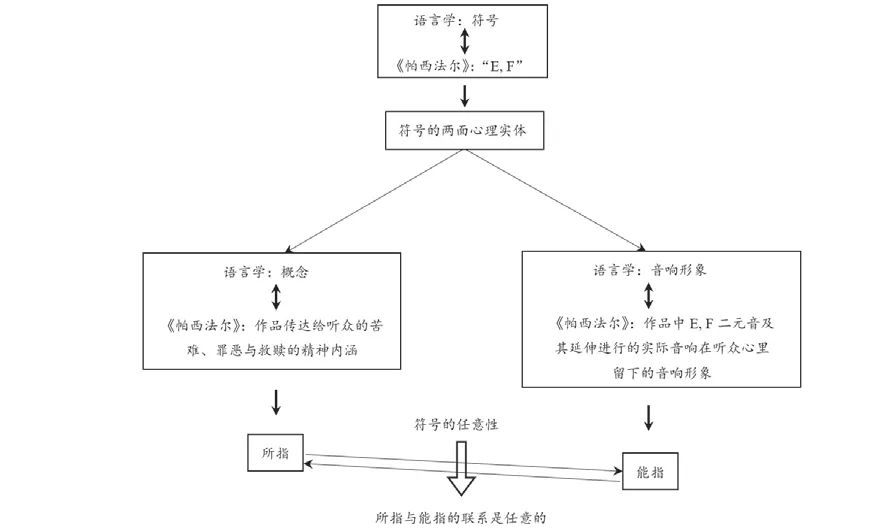

通过以上分析发现,二元音(E,F)确乎具有着苦难、罪恶以及与之相对的“救赎”的指称意义,同时这也构成了其指称意义二元性的特征。此外,麦克瑞勒斯这一指称性二元音的提出实质上体现了语言学中符号的任意性(所指与能指的联系是任意的)以及语言符号两面的心理实体(概念和音响形象)两个概念(见图1)⑤。

图1

笔者认为,麦克瑞勒斯正是在《帕西法尔》的音乐语境下,将“E,F”作为音乐语言符号以统一概念和音响形象这一整体,并通过符号的任意性,把作品中E、F两音及其延伸进行(实际音响形象)作为能指,把作品蕴含的精神寓意:罪恶、苦难与救赎(抽象概念)作为所指,进一步加强了《帕西法尔》中音乐与剧情、精神内涵等多方面之间的联系,以一种独特的视角完成了对作品的诠释。

二、黄金分割点与二元音(E,F)的“成长”释义

作为主角,帕西法尔在歌剧中占据着绝对核心的地位。在失去母亲、目睹安福塔斯的伤痛、经受昆德莉的诱惑以及击败克林索尔等事件中,他日渐成熟并从一个无知、冷酷、无情的愚人最终成长为充满智慧、怜悯和慈悲之心的国王,且完成了对昆德莉与安福塔斯的救赎。麦克瑞勒斯同样在文章中指出:“帕西法尔在智慧和怜悯方面的成长是全剧的核心,而二元音(E,F)则阐明了这种成长。”[2](P242)因此,根据麦克瑞勒斯这一说法,笔者以二元音(E,F)为线索,结合相关剧情发现了歌剧中三个黄金分割点之间以二元音(E,F)为纽带所表达的“成长”释义。

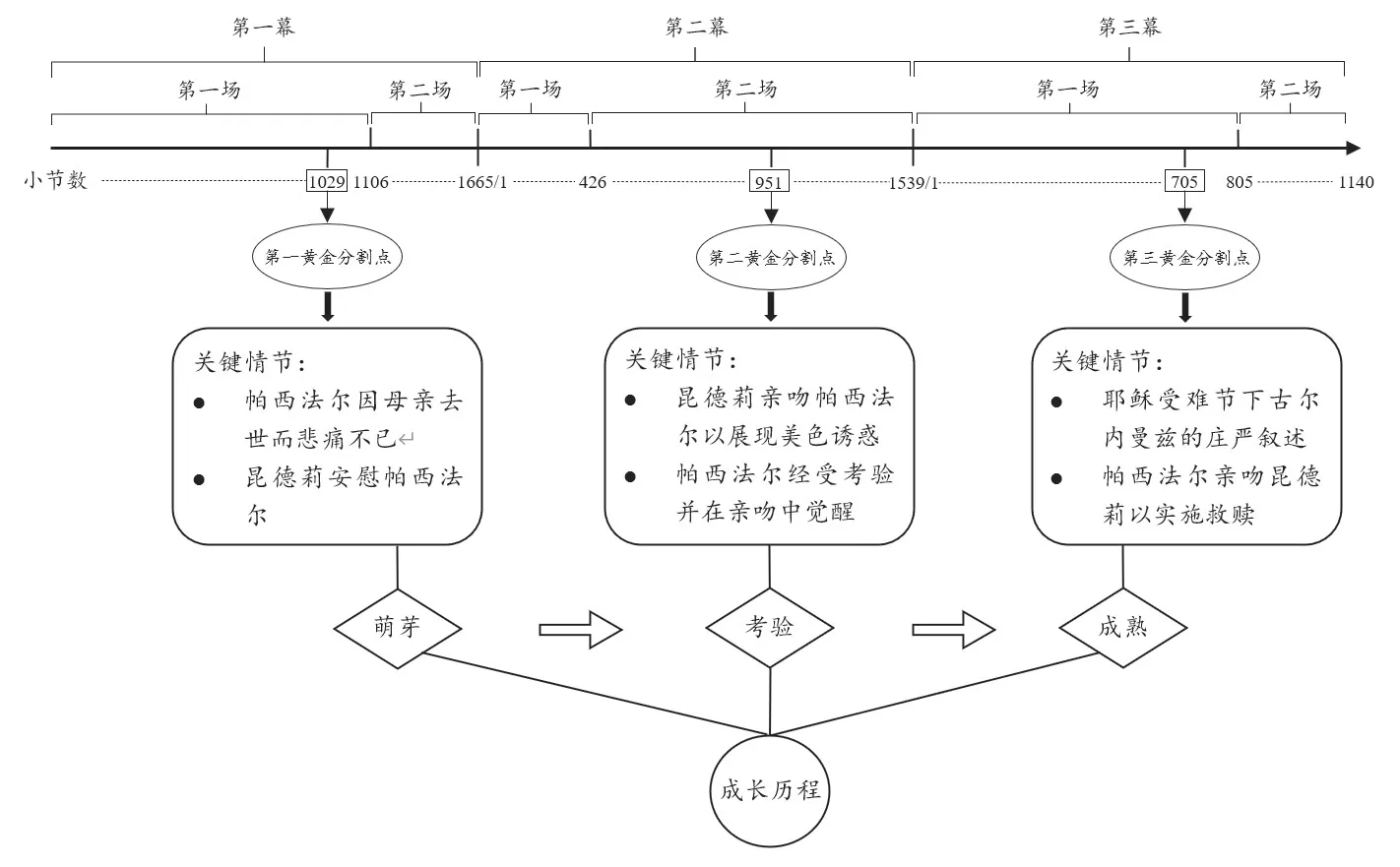

在这一三幕歌剧中,笔者以小节为单位,找出了每一幕中的黄金分割点及其前后对应的剧情(见图2)。

图2

(一)萌芽

第一幕包括前奏曲在内共1665 小节,按照黄金分割法:1665(小节)×0.618=1028.97≈1029(小节),此处位于歌剧第一幕第一场的末尾部分。第1029-1030 小节正好对应着帕西法尔痛苦的叫喊“我要晕倒了!”(Ich ver schmachte !)。因为他已经从昆德莉口中得知了母亲去世的消息,相比于射杀天鹅后的无动于衷,此时帕西法尔表现出的愤怒与悲伤似乎是其怜悯与同情之心萌芽的预兆。通过观察,笔者在这一黄金分割处前后再次发现了二元音(E,F)的身影。

第1008—1015 小节,得知母亲去世后,愤怒的帕西法尔欲动手杀死昆德莉,在古尔内曼兹的劝导下,两人纷纷倒地,而丧母之痛已令帕西法尔无法站立,伴随铜管组和弦乐颤音奏出的减七和弦极度渲染的悲伤氛围,他僵硬地匍匐在地上。当音乐进行至第1015—1021 小节,大管与低音提琴用浑厚的音色共同奏出二元音(E,F)所延伸出的半音下行(G—#F—F—E),此刻,沉重的音响效果正是对帕西法尔失去母亲后悲痛情绪的进一步反映,之后伴随古尔内曼兹证实这一消息的叙述(第1022—1028 小节),帕西法尔于第1029—1030 小节在剧烈的颤抖中发出了痛苦的喊叫。由此可见,二元音(E,F)不仅见证了帕西法尔成长过程中怜悯之心的萌芽时刻,其苦难的指称意义在帕西法尔身上同样得到了体现。

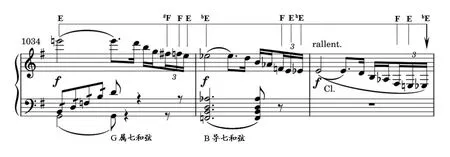

第1031—1036 小节,当帕西法尔发出痛苦的喊叫后,原本邪恶的昆德莉此刻却主动用双手接住圣泉水浇灌于帕西法尔的头上并让他喝下。“此时,昆德莉动机出现,并由属七和弦代替了以往的导七和弦,其中邪恶的音响消失了。但这个动机的属七和弦没有持续多久,又被导七和弦代替,最后由单簧管结束动机,这说明昆德莉内心依然充满邪恶。”(见谱例5)[4](P145)

谱例 5:《帕西法尔》第三幕第1034—1036小节“昆德莉动机”

值得注意的是,此时的昆德莉动机均由E/bE 下行至低八度的bE,且在动机的三连音节奏与最后的尾音上突出了#F—F—E—bE 的进行。这一进行在和声背景—属七与导七和弦的交替映衬下,巧妙地使二元音(E,F)与昆德莉的伪善、邪恶以及她对帕西法尔的安慰联系在一起,在某种程度上为第二幕昆德莉露出邪恶的真面目并利用美色诱惑帕西法尔做足了铺垫。

(二)考验

第二幕共1539 小节,同样按照黄金分割法:1539×0.618=951.102≈951 小节,值得注意的是,此处剧情与第一幕黄金分割点遥相呼应,即帕西法尔再一次沉浸在昆德莉对其母亲叙述的悲伤与痛苦之中。第951—955 小节出现了圣矛动机的三次小三度模进上行,结合剧情与动机安排,第951 小节之前,帕西法尔在对母亲的痛苦回忆中无法自拔,昆德莉的邪恶计划似乎得逞了一半。而在第955 小节之后,昆德莉动机随即由小提琴奏出,伴随昆德莉对帕西法尔的亲密动作宣告了终极诱惑即将到来。因此,笔者以为,第951—955 小节这一黄金分割点通过圣矛动机的三次出现在减三和弦的背景下起到了承前—连接帕西法尔的悲痛,和启后—推动昆德莉邪恶计划进一步实施的作用。

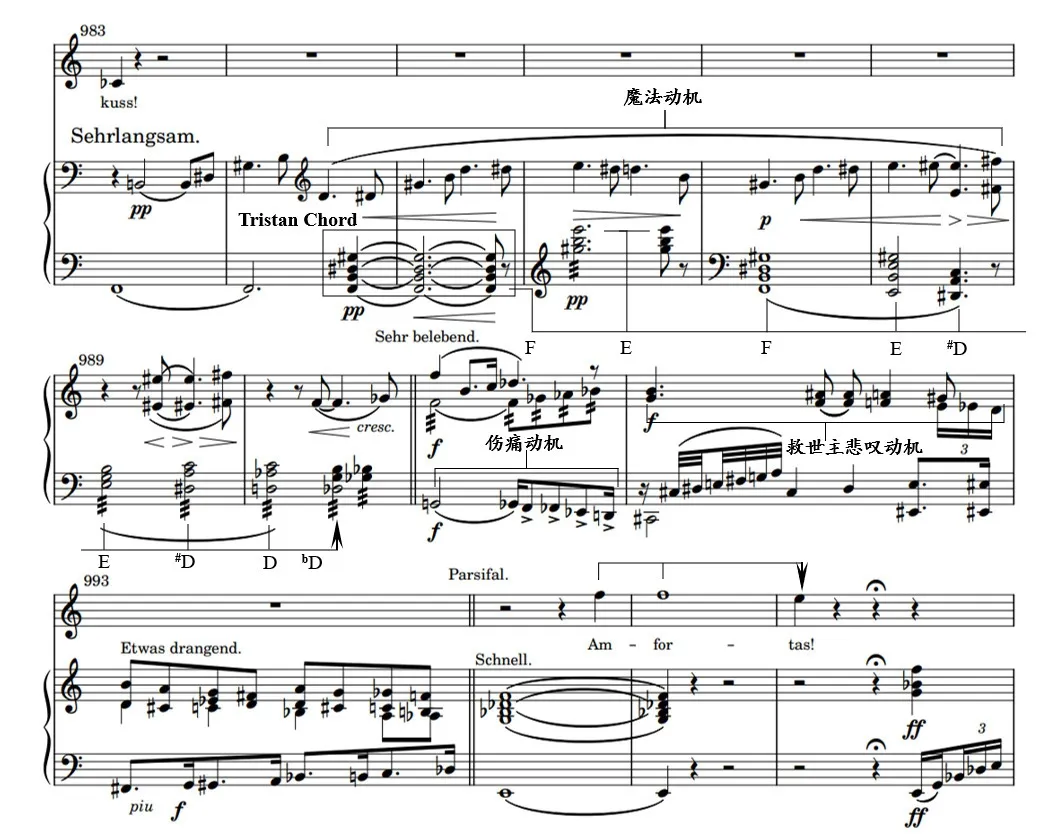

因此,以第二幕黄金分割点为起始,昆德莉已不再掩饰自己,她将使用美色诱惑帕西法尔,并试图通过这一伤害安福塔斯的方法再次对帕西法尔造成无法治愈的创伤。伴随一系列妩媚亲密的动作,“诱惑”情节终于在第982—997 小节迎来高潮。从极具诱惑的亲吻到如梦初醒后的呐喊,这一16 小节的段落见证了帕西法尔在终极考验下的觉醒,而作品中的指称性二元音(E,F)也再次在这个关键时刻出现并发挥着重要作用(见谱例6)。

谱例6:《帕西法尔》第二幕第983—996小节

当昆德莉于第983 小节唱出“kuss”(吻)并随后发出亲吻动作时,二元音中的F 作为特里斯坦和弦的低音开始出现,在某种程度上再次形成了一种修辞强调。随后,二元音(E,F)及其延伸进行(F—E—F—E—#D—E—#D—D—bD)在邪恶魔法动机的加持下伴随“长吻”动作直至结束(第990 小节)。从第991 小节开始,二元音(E,F)先后在救世主悲叹动机和伤痛动机中出现,并在第994—996 小节通过F—E 展现了帕西法尔觉醒的呐喊。此刻,帕西法尔已经在昆德莉的长吻中感受到了安福塔斯肋部被圣矛所伤的痛感,并因此而彻底爆发,最终在这一成长的考验中迎来了对怜悯与同情之心的觉悟。

由此可见,在对于“kuss”(吻)的修辞强调以及魔法动机、救世主悲叹动机和伤痛动机的连续使用中,二元音(E,F)邪恶(罪恶)、痛苦(苦难)的指称意义再一次分别通过昆德莉的吻和帕西法尔对安福塔斯痛苦的感同身受而得以实现。除此之外,第二幕黄金分割点对应的剧情虽与第一幕相似,均表现了帕西法尔失去母亲后的痛苦,但在二元音(E,F)的见证下,此时昆德莉对帕西法尔的安慰已从一种隐藏的伪善转变为了直接裸露的诱惑,而帕西法尔也由第一幕单纯的丧母之痛转变为了对于安福塔斯的怜悯与同情之痛。

(三)成熟

第三幕中的黄金分割位置(1140×0.618= 704.52≈705 小节)与第一幕相似,均为该幕第一场末尾的部分,同时此处也是戏剧矛盾得到解决前的最后铺垫。在经受住昆德莉的考验后,帕西法尔带着对安福塔斯的同情与怜悯在通往圣杯之国的路途中再次与昆德莉、古尔内曼兹相遇,而此时的帕西法尔已全然不是原来那个愚钝无知的少年,他即将接受神圣洗礼并救赎昆德莉以为最后兑现圣杯预言做准备。

第705 小节前后,在伴随古尔内曼兹庄严叙述的音乐中,赎罪动机成为该部分最主要的音乐元素之一,正如前文所提到的,昆德莉此时已从沉睡中苏醒,她的精神忘却了罪恶,而身体却仍旧承受着罪恶带来的痛苦,在虔诚的服务中,她渴望得到帕西法尔的救赎。而与第二幕昆德莉的罪恶之吻正好相对,此时帕西法尔的拯救之吻成为了彻底救赎昆德莉的动作。因此,笔者以为,与第二幕被亲吻时的茫然相比,这一主动的具有拯救意义的亲吻在一定程度上成为了帕西法尔成熟的标志。

第786—793 小节,当帕西法尔唱出“看,小草满怀笑意!”(sieh’, es lacht die Aue!)后,他带着一丝温暖的笑意开始亲吻昆德莉的额头。在这段描绘拯救之吻的音乐中,赎罪动机伴随帕西法尔亲吻昆德莉额头的动作由小提琴声部奏出,其中第二小提琴与第一小提琴先后于第788—791 小节和第792—793 小节分别演奏出二元音(E,F)及其延伸进行(#F—F—E,F—E—bE)。此刻,在赎罪动机的映射下,二元音(E,F)既与帕西法尔的拯救之吻紧密联系,又与第二幕邪恶魔法动机加持下的二元音(E,F)相互对立,后者象征罪恶,而前者则象征救赎。此外,从帕西法尔成长的角度来说,相比于前两个阶段(萌芽与考验)中面对昆德莉伪善与诱惑时的茫然无知与突然醒悟,此时在帕西法尔主动亲吻昆德莉这一拯救动作的映衬下,这里的二元音(E,F)又何尝不隐性标志着他的成熟。

三、二元音(E,F)的音乐功能

正如麦克瑞勒斯教授在其文章中所指出的,二元音(E,F)作为一种非传统意义的动机概念,除具有上文所述的二元指称意义以及作为主人公成长历程的枢纽性音乐元素外,它同样承担着多种音乐功能,在整部作品中发挥着至关重要的作用。

(一)交叉参考(cross-reference)

交叉参考可以理解为前后或交叉参照的意思,就如在阅读文章时,由于全文中某些文本内容在不同层面通常具有一定的相关性,这使得人们在脑海中容易针对这些相关文本形成一种相互参考或参照的意识,进而使文章所论述的对象及其内涵能够通过对照解释而清晰地被人们所领会。

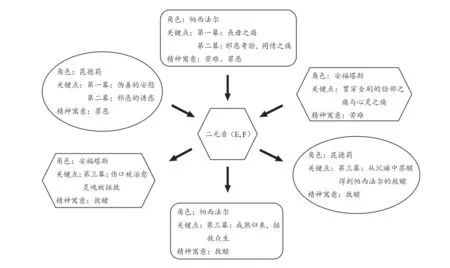

若将这一概念放置在《帕西法尔》的整体语境下,笔者发现,作品的部分剧情、角色以及蕴藏的精神寓意都能通过音乐文本中的E、F 两音进行相互对照和参考。恰如麦克瑞勒斯所指出的:“E、F 两音指称意义的二元性也正是建立在两音累积的交叉参考力量上的,这种力量通过它与整个戏剧关键点的联系以逐步实现。”[2](P234)而所谓戏剧关键点则必定涉及剧情、角色、精神内涵以及音乐元素,在前文分析的基础上,笔者采用图示方式清晰地体现二元音(E, F)的交叉参考地位(见图3)。

图3

如图3 所示,二元音(E,F)伴随帕西法尔、昆德莉和安福塔斯及其相关的关键剧情出现,从宏观层面上分别阐释了这三个角色在歌剧中的发展历程,同时其也因为关键剧情所映射的精神寓意而被赋予了二元性。因此,一个以二元音(E,F)为参考中心并辐射全剧的架构以一种隐蔽的方式悄然支撑着整部作品,其交叉参考的功能也由此得到体现。

(二)作为一种“动机”

在麦克瑞勒斯的理解中,他更多的将二元音概念与不同的动机理念相联系。众所周知,动机原型的呈现与发展是构成一部完整作品的关键要素,而在《帕西法尔》中,若将E、F 两音的半音上下行(E—F,F—E)看作是这一二元音动机的原型,那么横向延伸出的半音级进进行或纵向构成的和声结构等就是这一动机的进一步发展,结合全剧与前文分析,可以对其做进一步梳理:

1.原型呈现

E—F 进行除了在前文提及的第一幕第266—269 小节的安福塔斯声部出现外,还在第二幕第166—167 小节有所呈现。

此处的E—F 进行来自于昆德莉的呻吟,剧情对应至克林索尔将昆德莉从第一次沉睡中唤醒。由于被克林索尔所控制,昆德莉内心的善良与邪恶正在激烈的斗争,而这种斗争带来的痛苦以昆德莉的呻吟加以体现,同时也赋予了E、F 两音苦难的指称意义。

F—E 进行则可以对应至第一幕第264—266 小节小提琴声部、第540—542 小节单簧管和中提琴声部,以上两处前文均有论及,此处不再赘述。

2.横向延伸

相比二元音(E,F)的原型,以E,F 半音为基础并横向延伸出的半音级进进行在全剧占绝大多数。麦克瑞勒斯也在其论文中提到:“E、F 向任何一个方向半音发展的趋势是整部歌剧中半音声部进行的特点。”[2](P231)第一幕第1382—1384 小节(bE—E—F—#F)、第1404—1408 小节(E—F—E—bE);第二幕第214—235小节(G—#F—F—E)、第739—751 小节[bG—F—E—(D)—bE];以及第三幕第924—926 小节(E—F—bG—G—bA)、第1035—1038 小节(E—#E/F—#F—G)等都是对这一二元音动机横向的延伸发展。同时,这种横向发展也在音乐文本的形成过程中发挥了重要作用,典型的例子是第二幕第983—996 小节,在这个由昆德莉之吻引发帕西法尔觉醒的关键戏剧转折点,长达14 小节的音乐段落在二元音(E,F)横向延伸的基础上建构而成,其可以通过简化此段音乐文本清晰呈现(见谱例7)。

谱例 7:《帕西法尔》第二幕第987—994小节简化

从第983 小节的F 开始,这一段落的低音几乎始终以半音级进的方式向前发展:F—E—F—E—#D—E—

#D—D—bD,G—bG—F—bF—bE—D—#C,#D—E—#E—#F—G—#G—A—bB—B—C—bD—E。在此基础上,笔者发现,从第987 小节开始,高声部与低声部形成了一种不规则的倒影进行,两个声部相互对立的进行趋势衬托了此时帕西法尔复杂纠结的心理状态,并最终在994—996 小节汇聚于二元音(E,F)之上。这一在纵向上相互对立,横向上半音级进的音乐发展也为帕西法尔的觉醒呼喊积蓄了充足的力量。

3.纵向结构

除上述在横向延伸中的半音进行之外,E、F 两音也常在纵向空间共同构成一个和弦以展现和声的结构力量。

例如在第二幕第154 小节中,低音提琴、大提琴和中提琴演奏的E、第一小提琴和单簧管演奏的F 以及其他声部分别演奏的#G、B、D 音共同在这一小节构成了九和弦。此处剧情对应至昆德莉再次陷入克林索尔的控制并持续发出痛苦的悲鸣,值得注意的是,第153—154小节低音为F—E 的进行,因此这两小节实际上恰好体现了二元音(E,F)横向与纵向发展的结合。此外,在上文有所提及的第二幕第994—995 小节,二元音(E,F)同样以E 为根音、F 为九音构成了九和弦,而这一和弦则与帕西法尔声嘶力竭的呐喊几乎同时出现。

结合剧情与实际音响,不难发现,这两个建立在小二度(E—F)基础上的九和弦在听觉感受上给人带来的绝非是欢乐与喜悦的效果。如在聆听第二幕第154 小节中的E—#G—B—D—F 时,笔者首先感受到的是小二度音响带来的暗淡无光,这似乎是昆德莉此时情绪的写照,而紧接着属七和弦所体现的有待解决的疑问感则正好呼应了接下来克林索尔对昆德莉的发问。又如第二幕第994—995 小节的E—G—bB—bD—F,同样是不协和的小二度音程再加上更显痛苦的减七和弦,帕西法尔对安福塔斯感同身受的肋部灼烧感也由此得以生动呈现。因此,结合上述分析,二元音罪恶(克林索尔的发问)与苦难(昆德莉的悲鸣与帕西法尔的呐喊)的指称意义在此也就再一次得到印证了。

(三)隐性之音响

二元音(E,F)作为一个具有隐性指称意义的特殊动机概念,其隐性之处不仅在于它象征着作品背后蕴含的精神寓意,同时还表现在其音响方面的实际效果。需注意的是,相较于传统意义上的包括至少一个强拍在内且具有一定形象意义和节奏逻辑的动机来说,似乎很难从听觉中直接感受到这一仅由两个音或是其延伸出的半音进行所构成的二元音“动机”的音响形象。但可以肯定的是,在《帕西法尔》中,E、F 两音总是一同出现在具有重要寓意的关键时刻,他们或是与其他音符共同构成具有一定音响特征的主导动机、或是镶嵌隐藏在内声部,亦或是形成纵向的和声结构等。也许无法通过听觉直观的感受到二元音(E,F),但针对上述关键剧情对应音乐文本的分析可知,E、F 两音与其他音乐元素形成了包括属七和弦、减七和弦、增三和弦以及接近无调性等在内的音响效果,而这些音响效果与剧情、歌词文本、以及精神寓意等相呼应,一同体现了二元音的隐性之所在。

综上所述,麦克瑞勒斯提出的动机概念在语言学理论的支撑下,通过剧中多个戏剧关键点的交叉参考力量被赋予了二元性的指称意义。在《帕西法尔》中,二元音(E,F)既象征着全剧精神层面的罪恶、苦难与救赎寓意,也成为了联系全剧三幕黄金分割点的纽带并诠释着主人公帕西法尔从无知、冷酷到充满同情与怜悯之心的“成长”历程。此外,作为一个非传统的但又具有瓦格纳意义的动机概念,二元音(E,F)以其交叉参考中心的地位成为了歌剧更深层次的戏剧性符号。同时,其“动机”原型的呈现以及在横向延伸与纵向结构中的进一步发展则体现了它对部分戏剧关键点所对应音乐文本的形成、和声的构造,甚至是音响的整体效果均发挥了重要的隐性结构力作用。