发展量感三部曲:建构—体验—想象

——以“大面积单位”教学为例

文|俞可扬

建立并发展量感是学生形成抽象能力的经验基础。在课堂教学中,学生对无法直接体验的大计量单位接受程度不高。那么,如何在“大面积单位”教学中发展学生的量感呢?下面笔者以“公顷和平方千米”教学为例,依据教材编排的一致性和学生学习的发展性,试图在引领学生经历建构、体验、想象中逐步发展量感;在联结体验、推想叠加中探寻大面积单位量感建构的教学策略。

【问题背景】

“公顷”和“平方千米”作为极大的面积单位,由于学生体验少,日常使用频率低,与学生实际生活关联性低,因而教学效果不佳。根据笔者在教学“公顷和平方千米”后的学情后测情况分析,主要有以下问题:

一是单位感知难。对于平方米等较小的面积单位,学生感知较为清晰,但对较大的面积单位概念则比较模糊,特别是“公顷”和“平方千米”这两个单位易混淆,估测能力较弱。

二是名数换算难。学生对同属性跨度较大的名数换算较困难,会受单位前数据特点的干扰,相隔较远的单位之间的换算要考虑中间单位,十分易错。

三是序列建立难。作为面积单位教学的结束课,近40%的学生没有将公亩纳入其中,不理解公顷和平方米之间的进率为什么是10000,存在遗漏、顺序错误、进率标注错误等情况。

【归因分析】

计量单位本身很抽象,尤其是大计量单位,学生接触机会少,经验积累缺乏,教材编排分散。在人教版数学教材中,大计量单位的教学主要分布在三年级和四年级上册,涉及“千米、吨、公顷、平方千米”这几个单位。

从度量对象和度量单位选择看,千米和吨都是可直接感知的熟悉的素材,公顷和平方千米却没有相应的生活具象作为支撑,需要间接描述,借助度量单位累加来建立大单位的概念。但从度量结果呈现看,千米和吨能够通过组织实地感知来积累相应的经验,但公顷和平方千米组织实地感知难度较大,教学中仅依赖面积单位界定的一致性去机械理解。

【策略探寻】

一、有效建构,把握大面积单位量的概念

度量单位的形成主要有两类途径:一类是通过抽象得到,是人思维的结果;另一类是借助工具得到,是人实践的结果。因而建构量感需要一定的经验积累,汲取原有面积单位学习经验,致力充分体验,清晰建立“量”的表象。

1.课始联结,激活大面积单位的方法意识

课堂伊始,梳理已学面积单位,将零散的“点”状知识,放入知识“轴”中,开展联结,在知识结构化的过程中让学生感受需要更大面积单位的必要性。

【片段一】

师:学校占地面积大约是3(),你能填上合适的单位吗?

预设:公顷或平方千米。

师:为什么不用之前的面积单位呢?以前学过哪些面积单位?

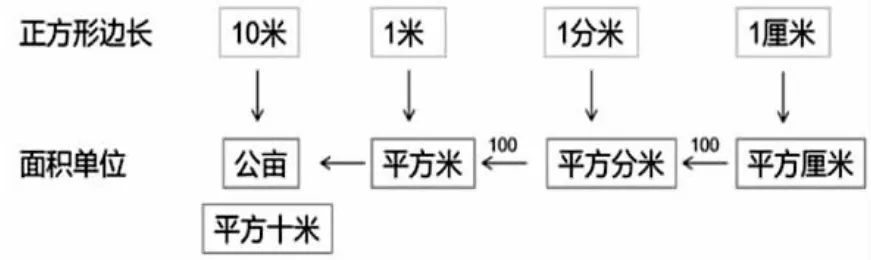

学生依次介绍学过的面积单位的大小、进率,教师板贴(图1):

图1

师:大家都认为已经学过的面积单位都太小了,这节课我们就来认识比它们更大的面积单位:公顷和平方千米。

学生介绍已学的面积大小的过程,实际上也是一个回顾面积知识框架的过程,由点连轴,发现面积单位界定的一致性,唤起学习经验,激活方法意识。

2.课末联结,完善量的结构体系

大计量单位的教学都是该属性单位教学的结束,往往与前面其他单位的学习有一个间断过程,需要将大计量单位纳入到原有的知识结构中,强调“计量单位”的产生与关联,形成结构化思维。

【片段二】

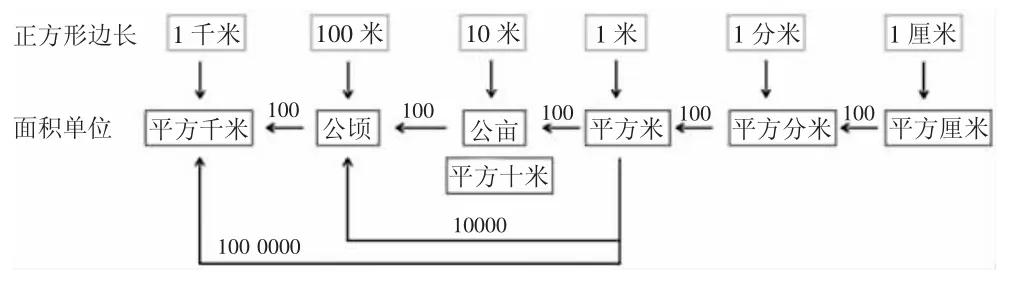

师:现在把这两个新学的面积单位也放入面积单位轴里,你能把它们的进率补充完整吗?你有什么发现?

小结:相邻两个面积单位之间的进率都是100,只是生活中不太常用公亩,所以只记忆平方米到公顷的进率。它们的进率是多少?(10000)你记住了吗?

展示板贴:

在全课总结环节,再次联结,将课堂开头的“面积单位轴”(图2)补充完整。这样既沟通了面积单位之间的关系,也理清了一维的长度和二维的面积之间的关系,形成整体结构。学生通过系统化感悟和体验,为体积单位的学习积累了经验。

图2

二、三重体验,建立大面积单位的真实表象

量感是由情境决定的。在具体教学中,从学生身边最熟悉、可感知的事物出发,通过三次由浅入深的体验活动,亲历由较小面积到较大面积的累加过程,为“1 公顷”和“1 平方千米”的自主建构积累丰富的感性经验。

第一重体验——课件出示:40 名同学围成边长10 米的正方形,面积是1 平方十米(图略)。引导性问题:用这样的经验估计,微格教室大约有多大?

第二重体验——课件出示:沿跑道走400 米,需要6 分钟,围成的面积就是1 公顷(图略)。引导性问题:用刚才的“1 平方十米”去铺,需要铺几个?

第三重体验——课件出示:学校东门→游泳中心→鄞州公园→明州医院→学校东门,围成的面积是1 平方千米,需要走1 小时(图略)。引导性问题:现在你知道平方千米有多大了吗?

“围出1 平方十米、在操场上走100 米、从学校出发走1 千米”,在这三次课前体验活动中,较短的路程通过视觉感知,较长的路程通过记录时间感知,感受所围成面积的大小。前两次体验通过感知相对较小的面积单位,引发学生思考:“几个这样的面积单位可以铺成一个较大的面积单位?”充分感知公顷这个面积单位之大,借助与平方米之间的关系,建立公顷表象。第三次体验,帮助学生建立1 平方千米的表象,再与公顷比较,促进两个单位量感的良好建构。

三、想象叠加,深化大面积单位本质

1.四次想象,锚定大面积单位量的基本模型

公顷和平方千米“有多大、大到怎样的程度”,在学生表象形成后,面对“10000”“1000000”这样的数字,很难感知实际数值的大小。因此,在教学中对公顷和平方千米各进行了两次想象感受活动,通过对比联系,分享感受,感悟大面积单位之“大”。

想象→教师提问→学生感想

第一次想象——教师提问:这一块围起来的正方形面积就是1 公顷,大约有大半个健康园大。闭上眼想象一下,你有什么感受?学生感想:原来大半个健康园的面积将近1 公顷,1 公顷可真大!

第二次想象——教师提问:全鄞州区的小朋友大约是16 万人,也只能刚刚站满1 公顷,你有什么感受?学生感想:1 平方米已经能站下16 个人了,1 公顷能站这么多的人,1 公顷确实很大。

第三次想象——教师提问:想象从学校出发走1 个边长为1 千米的正方形,你有什么感受?学生感想:走1 千米已经很累了,沿着1 平方千米的边缘走一圈,这个范围太大了!

第四次想象——教师提问:1 平方千米大约是33 个我们学校、25 个天一广场、5 个院士公园的面积。看了这些数据,你有什么感受?学生感想:在我眼中这三个地方已经很大了,有好多个这样的地方才是1 平方千米,真是非常大啊!

第一、三次想象,借助每日所处地点想象,描述感受;第二、四次想象,用人数和熟悉场所的面积个数描述公顷和平方千米。通过多维想象,建立基本模型,后续会自主将一个新的面积与已有熟悉的面积联系。在选择合适单位时,也会把所建立的面积单位模型作为参照系筛选正确单位,培养学生对量的估测意识。

2.推算叠加,丰富大面积单位量的认知

大面积单位之大无法直接感知,其本质是单位面积的累加过程。借助熟悉素材,经历“认识标准、借助原有单位推算、估计叠加”的探究过程,逐步建立公顷和平方千米的概念。

公顷探究流程——素材:学校航拍图;认识标准:大半个健康园;借助原有单位推算:①微格教室(100 平方米),②尼克图书馆(200 平方米),③里奥体育馆(500 平方米);估计叠加(铺一铺):①以学校(3 公顷)为标准,估计南部商务区的面积,②以南部商务区(70 公顷)为标准,估计首南街道的面积。

平方千米探究流程——素材:鄞州区地图;认识标准:首南街道部分区域;借助原有单位推算:①学校(3 公顷),②天一广场(4 公顷),③院士公园(20 公顷);估计叠加(铺一铺):小组合作,自主确定熟悉的参照物,在地图上画一画1 平方千米和几平方千米的范围。

在公顷学习过程中,先借助三个单位量推算几个这样的面积是1 公顷;从1 公顷到几公顷,经历逐步叠加的过程,并应用几公顷估计更大的面积。同样地,在平方千米探究中,也借助单位量进行推算叠加。

【片断三】

教师在鄞州区地图上圈出了3 个大约1 平方千米的面积,引导学生观察发现无论是什么形状,面积不变。安排操作活动,用彩笔圈一圈。

根据老师圈的大小,在地图上用彩笔圈1~2个1 平方千米。

说一说圈出的范围内有哪些你熟悉的地方。

挑战圈一圈几平方千米。

学生交流分享。

小结:我们不仅可以量一量、画一画,生活中很多时候是以马路为边界来划分区域,像这些不同形状的约1 平方千米的图形,还可以是通过几个1 平方千米拼组得到。

用“学校、天一广场、院士公园”的面积去推算1 平方千米的大小,建立1 平方千米标准后,在地图中以已知范围大小为标准估测其他的1平方千米和几平方千米,在由此及彼的过程中,丰富了学生对这两个量的认知,促进叠加量量感建立。

综上所述,教师要正确把握量的内涵,设计有效活动,创设适宜量感生长的环境,提高学生对量的建构,促进学生对量的体验,拓展学生对量的想象,真正将量感内化于心、外化于形,促进量感素养的形成。