入夜之后,燃灯赏花

孟晖

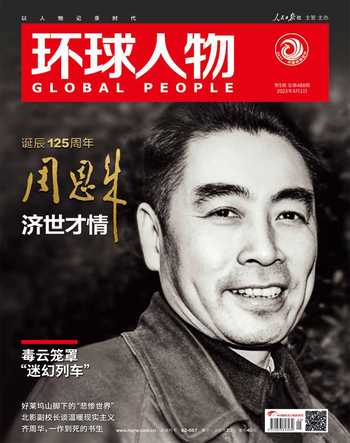

《秉烛夜游图》。

现藏台北故宫博物院的传世宋人佳作《秉烛夜游图》,其实应该题名为“故烧高烛照红妆”或“高烧银烛照红妆”才更切合画意。

画面中,明月高挂,夜色空蒙,连绵的长廊当中伫立着一座精巧的八角亭,一树树海棠在庭院里盛开。花树前,两列高烛台次第排列,其上明烛高烧,烛台前还有三五仆人侍立。一位士大夫独自端坐在亭内,与夜色笼罩下的树影花灯彼此相对。这画面,不禁让人联想到北宋大文人苏轼那首著名的《海棠》诗:

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

无论是东坡居士的诗作,还是朦胧幽雅的《秉烛夜游图》,都点明了宋朝文人士大夫特别喜爱的一项风雅活动:入夜之后,燃灯赏花。

宋代文人对于大自然的种种美好异常细腻敏感。在他们看来,于夜色中赏看四时花朵,特别是燃灯赏花,在灯光掩映、花影参差之下邀三五好友,举行雅会,吟诗作赋,相互切磋,乃是很能满足感官享受与精神追求的一桩乐事。

南宋大诗人陆游也有名为《海棠》的一首诗,特意传授了夜里看花的经验:

月下看荼醾,烛下看海棠。此是看花法,不可轻传扬。荼醾暗处看,纷纷满架雪。海棠明处看,滴滴万点血。

关于如何欣赏夜色里的花影,陆游探索出了一套微妙的方法,根据不同花的特点,感受的方式也不同:对荼蘼花,就不要点烛相照,因为满架的荼蘼花在夜的暗影中就能如云如雪;而娇艳的海棠一旦得到烛光逼映,则更加点点殷红,浓滴如血。

陆游诗中所谈,在烛光里赏看海棠,正是那个时代最被看重的赏花活动之一。词人张元干在其所作的一首《念奴娇》中便注明:“丁卯上巳,燕集叶尚书蕊香堂赏海棠,即席赋之。”词的上阕为:

蕊香深处,逢上巳、生怕花飞红雨。万点胭脂遮翠袖,谁识黄昏凝伫。烧烛呈妆,传杯绕槛,莫放春归去。垂丝无语,见人浑似羞妒。

说的是当时一位姓叶的尚书,其私家园林里有一处轩堂,前后种满海棠树,花开时如胭脂万点,因此得名蕊香堂。某一年的暮春三月,上巳佳节恰与海棠盛开的时节相合,于是叶尚书把上巳修禊这个古老的节俗改为赏看海棠,广招文人朋友,雅集于蕊香堂前。快乐中更显时光流逝得迅速,昏暮转眼来袭。正如南北朝时期杰出诗人谢灵运所云:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”花开可谓“美景”,朋友欢聚可谓“赏心、乐事”,然而让人惋惜的是,流光易逝,白昼短暂,“良辰”偏偏不肯凑兴,分明一群朋友正玩在兴头上,夜色却悄悄降临了。于是,叶尚书在院中点起一根根明烛,让烛光照亮花色,然后大家飞觥传盏,品味着由黄昏而入夜的这一刻春光的美好。

燃灯赏花,并不仅限于海棠。宋代词人毛滂有一首《鹊桥仙》,词牌下作了一条小注:“烛下看花。”词文则为:

水精帘外,沉香阑畔,新下红油画幕。百花何处避芳尘,便独自、将春占却。

月华淡淡,夜寒森森,犹把红灯照著。醉时从醉不归家,贤守定、不教冷落。

词的上阕内容并不新鲜。从唐代起,牡丹就被视为百花之王,群花都无法与之争胜,所以说“便独自、将春占却”。将牡丹栽种在庭院当中,围以栏杆,就美称“沉香阑”。待春天花开之时,还要在花栏上方搭起帐架,覆以红色或绿色的油布,为牡丹挡去风吹日晒,避免花儿在日头与寒风的摧残下过快枯凋,这便是“新下红油画幕”。

唐人对于牡丹花十分用心,宋人显然也将围栏、油幕的呵护方式一并继承了下来。但词的下阕所展示的,却是唐人不曾有的风致了 。“月华淡淡,夜寒森森,犹把红灯照著”,一如作者短注所标明的,这里是在描写“烛下看花”的场景。在花前点起红烛,乘夜赏花,宋人真的具有一份独特的的惜花之情——“醉时从醉不归家,贤守定、不教冷落”,分明已经喝醉了,也不愿离开,忍着夜寒守在花畔,不让花儿遭受冷落。

半透明灯球里泄出的微光恰好照映花树。

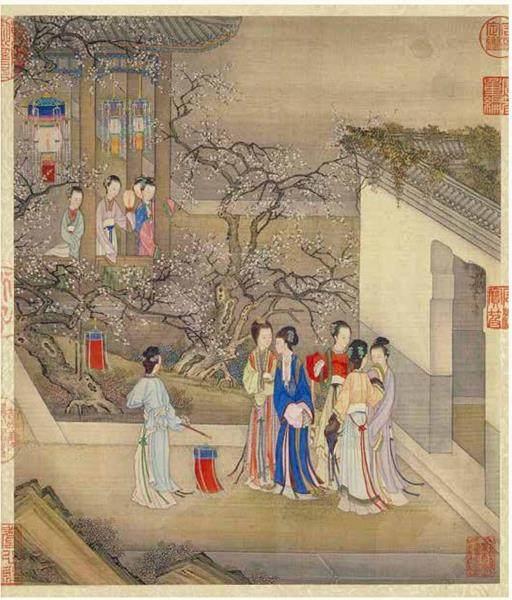

清代宫廷画家陈枚绘《月曼清游图》。

无独有偶,另一位宋代词人郭应祥写有一首《更漏子》,并自注云:“与黄几叔燃烛赏木犀。几叔归而有作,遂次其韵。”说得非常清楚,清秋季节,作者与好友黄机(字几叔)一起在烛光里欣赏盛开的桂花(宋时称为“木犀”),事后,黄机特意赋词一首讴咏这次聚会,于是,郭应祥也很有兴致地采用同一词牌,写出了与好友相唱和的作品:

月蟠根,天雨粟。宜贮阿娇金屋。心欲醉,眼偏明。无穷佳思生。

焰银釭,纷宝斝。倒著接䍦花下。人已散,梦初回。渴心犹望梅。

这首词的上阕是写桂花盛放的迷人,下阕则描写郭、黄等友人们欢聚在花下,点起明灯,于阵阵浓香中互相劝酒,一醉方休。

同样迷人的,还有宋代文人在相关作品中的缠绵心绪。典型如苏轼的《海棠》诗,将海棠天然的娇艳花色喻为“红妆”,仿佛一树又一树的海棠花都是些美丽而寂寞的异性,引得诗人痴情地留恋不去,情愿与之共同对抗夜色深沉。类似的情绪,体现在所有咏记燃烛赏花活动的宋词作品中。文人士大夫们把一腔寄托移情于大自然的花树,展现出传统中国人对于春花秋卉的无尽眷恋,让人深深体会到“一往情深”的含义。

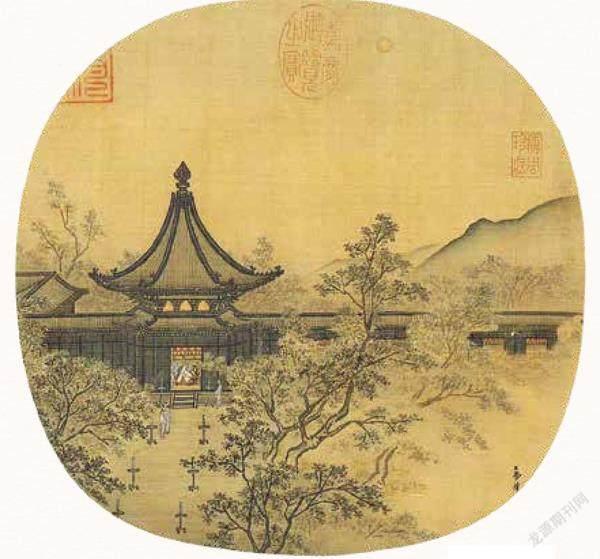

由宋人开创的风气,到了明代进一步发展成集体娱乐的狂欢节——在明代晚期,每逢春天,杭州西湖桃花盛开之时,夜游看花便蔚然成风。入夜,每棵桃树上都会悬挂一盏牛角灯,半透明的灯球里泄出朦胧的光,隐隐映出桃花的姿影。富家公子们邀名伎,带戏班,集中在六桥一带,传歌度曲,尽一时之乐。每当湖上轻风吹來,桃花树上的只只灯笼轻轻晃动,在夜色中犹如一条火龙上下翻腾,壮观而神秘。

正是燃灯赏花这一无比诗意的风雅活动一路流传下来,我们才得以再次在传统绘画中看到。清代宫廷画家陈枚绘有一套《月曼清游图》,表现一年十二月中闺阁内的各种赏心雅事。其中关于赏梅的一幅,恰恰是梅花树枝上轻悬红灯,檐前廊下也是宫灯高悬,一群仕女相聚在一起,姗姗步月,在花下徘徊。借由此图,我们可以想象当年西湖六桥的灯光夜色,想象中国人曾经持续千年的风雅传统。