山西黄河流域“三生”空间重构和降水变化对产水服务的影响

姬倩倩, 潘换换, 吴树荣, 武志涛, 杜自强

(山西大学黄土高原研究所,山西 太原 030006)

生态系统服务主要指人类从生态系统中获得的惠益,是生态学及相关学科研究的热点[1]。其中,产水服务是具有供给与调节功能的重要生态系统服务之一,其主要指示降水直接有效转化为地表径流、土壤水和地下水的能力。作为连接流域自然生态系统与社会经济系统的桥梁,产水服务对于流域水循环、泥沙输出等诸多生态功能以及人类生存发展起到至关重要的作用[2-3]。随着人类对水资源需求的扩张,以及水资源污染、水资源浪费等现象的出现,部分地区水资源短缺问题凸显[4],导致区域经济和社会的可持续发展受限。在此背景下,研究生态系统的产水服务对工矿生产、社会生活、农业灌溉、水资源的管理和开发具有重要意义。

目前,产水服务的研究主要集中于区域的产水量、水源涵养量、水资源供给与需求的时空格局、权衡与协同相互关系、水文过程模拟、水生态足迹、服务空间流动研究等相关方面。魏培洁等[5]对疏勒河上游产水量进行了时空分析;汪晓珍等[6]对黄土高原生态系统的水源涵养与其他服务之间的权衡及协同关系进行了研究;张珈玮[7]进行了泾河流域水文过程模拟预测及生态环境需水研究;贾陈忠等[8]研究了山西省水资源生态足迹时空变化特征及驱动因素。这些研究从各个方面对产水服务进行了深入的探讨。研究表明,产水服务受气候变化和土地利用/土地覆被的综合影响。气候变化通过改变地区降水量、气温和蒸散量来影响产水量[9]。比如,戴尔阜等[10]通过InVEST模型对产水服务进行评估,认为气候是导致产水服务空间差异的主要原因。土地利用变化可能通过改变入渗速率和蒸散速率,从而影响水量、营养盐浓度和泥沙量。包玉斌等[11]发现退耕还林还草工程背景下土地利用/覆被变化对陕北黄土高原地区水源涵养产生了重要影响。Shirmohammadi 等[12]模拟了未来气候和土地利用变化并评估了其对伊朗半干旱森林流域产水量的影响。已有的研究都表明产水服务受这二者的影响,但是气候变化和土地利用/土地覆被变化对产水服务影响的定量评估仍显不足。

土地利用变化提出以来,其研究方法和理论不断创新[13-14]。其中,基于土地功能视角的“三生”空间转型研究是目前进行综合性研究的新方向之一[15],其主要是通过土地的生产、生态及生活3 种功能类型之间相互转变来实现[16]。中共十八大报告着眼于国土空间发展和土地利用功能变化,提出构建“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的“三生”空间[17],这一空间划分方法与国内外广泛认可的可持续发展的生态—生产—生活“三支柱”理念不谋而合[18],为从“三生”空间的结构功能转变角度来深入研究土地功能转变及其对自然生态系统的影响创造了新途径。苏迎庆等[19]对汾河流域生态空间进行了多情景模拟预测;司晓君[20]对中原城市群“三生”用地转型及其生态环境效应研究;滑雨琪等[21]对固原市原州区“三生”用地及生态系统服务价值变化进行了研究;勾蒙蒙等[22]对“三生”视角下的三峡库区土地利用转型的生态系统服务价值效应进行了研究;王越[23]进行了基于生态系统服务价值的“三生”空间格局优化研究。这些研究集中在“三生”用地预测、转型或“三生”空间对生态系统服务价值的影响,基于“三生”空间重构角度来研究其对生态系统服务质量变化的影响关注不足。从“三生”空间视角研究土地利用变化对生态系统服务的影响可以为区域“三生”空间规划提供参考。

黄河流域地理环境复杂,生态环境脆弱,是对人类活动和气候变化相对敏感的区域之一[24-25]。近年来,黄河流域因其重要的生态作用,已引起国家高度重视[26]。山西黄河流域作为我国能源化工重要基地,水资源短缺一直是限制其发展的因素之一,同时,还面临着生态环境恶化等一系列问题,研究山西黄河流域产水服务现状及降水变化和“三生”空间转型对产水服务的影响,可以为该流域土地空间资源的科学规划与管理以及维持流域供水功能稳定提供重要的理论基础。本文运用InVEST模型,分析山西黄河流域产水量的时空变化特征,探讨“三生”空间转型和降水量变化对产水服务的影响,以期为制定山西黄河流域生态保护政策提供理论参考。

1 研究区概况

黄河由老牛湾入晋,从西、南两侧流过山西省,至碾盘沟出晋。山西黄河流域位于山西省的西部(34°59′~40°29′N,110°24′~113°54′E),总 面 积97138 km2,涵盖全省面积一半以上(图1)。流域内地形起伏变化明显,有山地,丘陵、盆地等多种地貌,地势从东北向西南递减,东北部以山地丘陵为主,西南部以盆地为主。该流域的气候为大陆性气候,四季分明,雨热同期,受纬度差异和地形条件的影响,整体呈现自北向南、从山地到盆地气温逐渐升高的趋势。流域位于黄土高原东部,土质以泥土和含砂土为主,土地贫瘠,遇大暴雨极易被侵蚀,水土流失严重,生态本底差,水资源短缺是该区域生态保护和高质量发展主要限制性因素之一。

图1 研究区位置示意图Fig.1 Location of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源及处理

山西黄河流域2000年、2020年两期土地利用数据来自中国科学院资源环境与数据中心(https://www.resdc.cn/),各土地利用类型分类精度超过90%[27-29]。DEM 数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/);气象数据来源于国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn);土壤数据来源于中国科学院寒区旱区科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn/portal/)1:1 000 000 土壤数据库。通过ArcGIS 对数据进行提取、插值和裁剪等处理后得到所需数据。

在对“三生”空间进行划分时,以土地的自然属性作为主要参考要素,参考已有研究[30-31]的分类方案,对土地的基础数据进行划分,将土地分为3个一级地类,8个二级地类(表1)。

表1 山西黄河流域“三生”空间土地利用分类Tab.1“Production-living-ecology”space land use classification in the Yellow River Basin of Shanxi

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用转移矩阵 土地利用转移矩阵,是指利用矩阵方法从研究起始至结束对各土地利用类型的转换面积进行描述[14],是开展对各种土地用途变动方向、数量分类研究的理论基础,也能够具体揭示土地功能的转移变化。计算公式如公式(1)所示:

式中:S、a、b、n分别代表土地面积、研究开始时的土地利用类型、研究结束时的土地利用类型、土地利用类型的数量。

2.2.2 产水量模型 单位面积产水量指某一区域在单位时段内单位面积所产生的水量,在气候调节和水资源供给等方面作用显著[32]。早期的产水量评估以定量分析和统计分析为主,随着基于多因子综合分析的模型工具不断开发和发展,InVEST模型实现了产水量的空间表达,其应用最为广泛[33]。In⁃VEST模型产水量基于Budyko水热耦合平衡来评估水源供给能力[34],计算公式为:

式中:单位栅格x的年产水量(mm)、年降水量(mm)和实际蒸散量(mm)分别用Y(x)、P(x)和AET(x)加以表示;PET(x)为潜在蒸散量;ω为自然气候-土壤性质的非物理参数。

2.2.3 情景模拟法 利用情景模拟法模拟出2000—2020 年山西黄河流域降水量变化和“三生”空间变化对产水量的影响(表2),情景模拟包括情景1:2000—2020年降水量未发生变化,仅“三生”空间发生变化,与2000 年基准年产水量相比,来研究“三生”空间转型对产水量的影响;情景2:2000—2020年“三生”空间未发生变化,仅降水量发生变化,与2000年基准年产水量相比,来研究降水量发生变化对产水量的影响。

表2 情景设置Tab.2 Scenarios settings used in this study

降水和“三生”空间变化对流域产水量变化的贡献程度通过如下公式进行量化[34]:

式中:Wl和Wp分别代表“三生”空间转型和降水变化两个因素对研究区产水量变化所做的贡献程度;Δl和Δp则分别代表这两种情景下产水量的变化量。

3 结果与分析

3.1“三生”空间土地利用转型特征

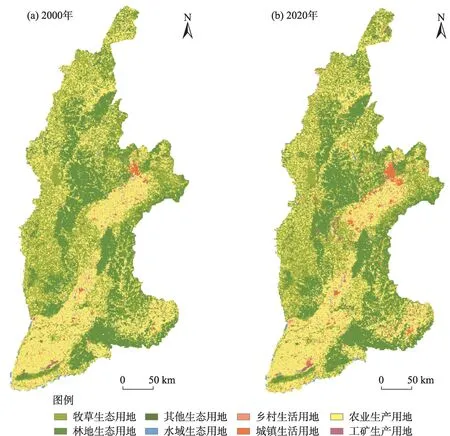

基于土地功能的“三生”空间用地分类方案,得到了2000—2020 年山西黄河流域的“三生”空间用地分布(图2)。从空间分布来看,生态空间是研究区的主要用地类型,生产空间位居其后,生活空间仅占流域的小部分。从“三生”空间的二级分类来看,林地、牧草生态用地和农业生产用地分布最为广泛。生态空间中林地生态用地主要分布在山西黄河流域中部的吕梁山脉,中东部的太岳山和南部的中条山,牧草生态用地主要分布在西部,水域生态用地零星分布在太原盆地、临汾盆地和运城盆地。生产空间主要分布在太原、临汾及运城盆地。生活空间的分布与生产空间大致相同,由于人类的生产和生活活动紧密相依,因而其用地类型的空间分布也往往一致。从空间规模变化来看,生态空间和生产空间用地面积均有一定的缩减,与2000年相比,生态空间减少了0.97%,生产空间减少了2.67%;生活空间用地面积的变化与前两者不同,用地面积增长至2000年的1.65倍。

图2 2000—2020年山西黄河流域“三生”空间分布Fig.2 Spatial distribution of“production-living-ecology”space in the Yellow River Basin of Shanxi during 2000-2020

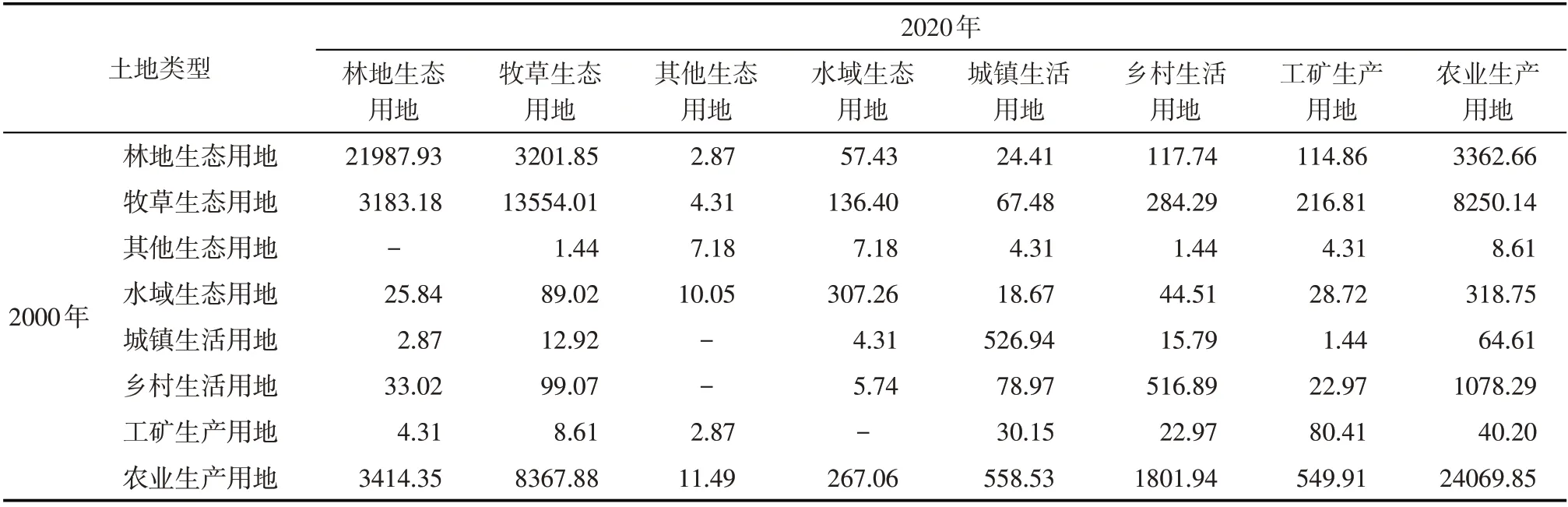

为了进一步探析“三生”空间的重构特征,基于二级地类构建土地转移矩阵(表3)。结果表明,2000—2020年,林地、牧草地、水域和其他生态用地4类生态空间所占面积均有减少。生态空间各个地类主要转向农业生产用地,其中,牧草生态用地最为显著,转入农业生产用地面积占生态用地转入农业生产用地比重的64.1%;林地生态用地位居其次,累计转移面积为3362.66 km2,占生态用地转入农业生产用地比重的26.1%。生产空间的两种土地功能面积变化方向相反;其中,农业生产用地有所减少;主要转向牧草、林地生态用地及乡村生活用地,转移率分别为21.4%、8.7%和4.6%;转入牧草和林地的面积高于二者向其转入的面积;工矿生产用地相比2000年增长了4.13倍,工矿生产用地的来源主要为农业生产用地和林地、牧草生态用地,转入面积分别为549.91 km2、117.74 km2和284.29 km2。与生态、生产空间的面积变化不同的是,生活空间整体呈现扩张趋势,城镇和乡村生活用地增幅分别为110.5%和49.3%,其二者面积增长的主要来源为农业生产用地向其转移,农业生产用地对二者的贡献率分别为43%和65.9%。

表3 2000—2020年山西黄河流域土地利用转移矩阵Tab.3 Land use transfer matrix in the Yellow River Basin of Shanxi during 2000-2020 /km2

3.2 产水量时空格局

基于InVEST 模型产水量模块估算单位面积水源供给能力,得出研究区产水量空间分布(图3)。2000 年山西黄河流域的平均产水量为89.57 mm,2020 年平均产水量则为138.01 mm,产水量增幅超过50%。研究期两个时间段产水的空间格局也有所不同,2000年产水量高值区主要集中在研究区的东南部和中东部的一小块区域,中部的太原城市群也有零星分布;低值区则主要集中在中部的太原盆地,西南部的临汾、运城盆地。相比2000年,2020年产水量高值区范围有明显扩大,除原有的东南部和中东部外,西部的吕梁山也加入其中,低值区依然集中在西南部的临汾、运城盆地,但低值区的范围较2000年相比有较为明显的缩减。

图3 山西黄河流域2000—2020年产水量空间分布Fig.3 Spatial distribution of water yield in the Yellow River Basin of Shanxi during 2000-2020

不同的“三生”空间产水量不同(表4)。2000年生态空间的平均产水量为97.42 mm,其中其他生态用地产水量最高,为179.17 mm;生活空间的平均产水量为160.80 mm,其中的城镇生活用地产水量最高为307.19 mm;生产空间的平均产水量为74.11 mm,其中工矿生产用地的产水量最高,为111.37 mm。2020 年,“三生”空间各用地类型的产水量都有不同程度的增加,生活空间增加最为明显,增长了68.3%;生态空间和生产空间的平均产水量则分别为140.6 mm 和120.77 mm,与2000 年相比,增幅分别为44.3%和63.0%。

3.3 降水和“三生”空间变化对产水量的影响

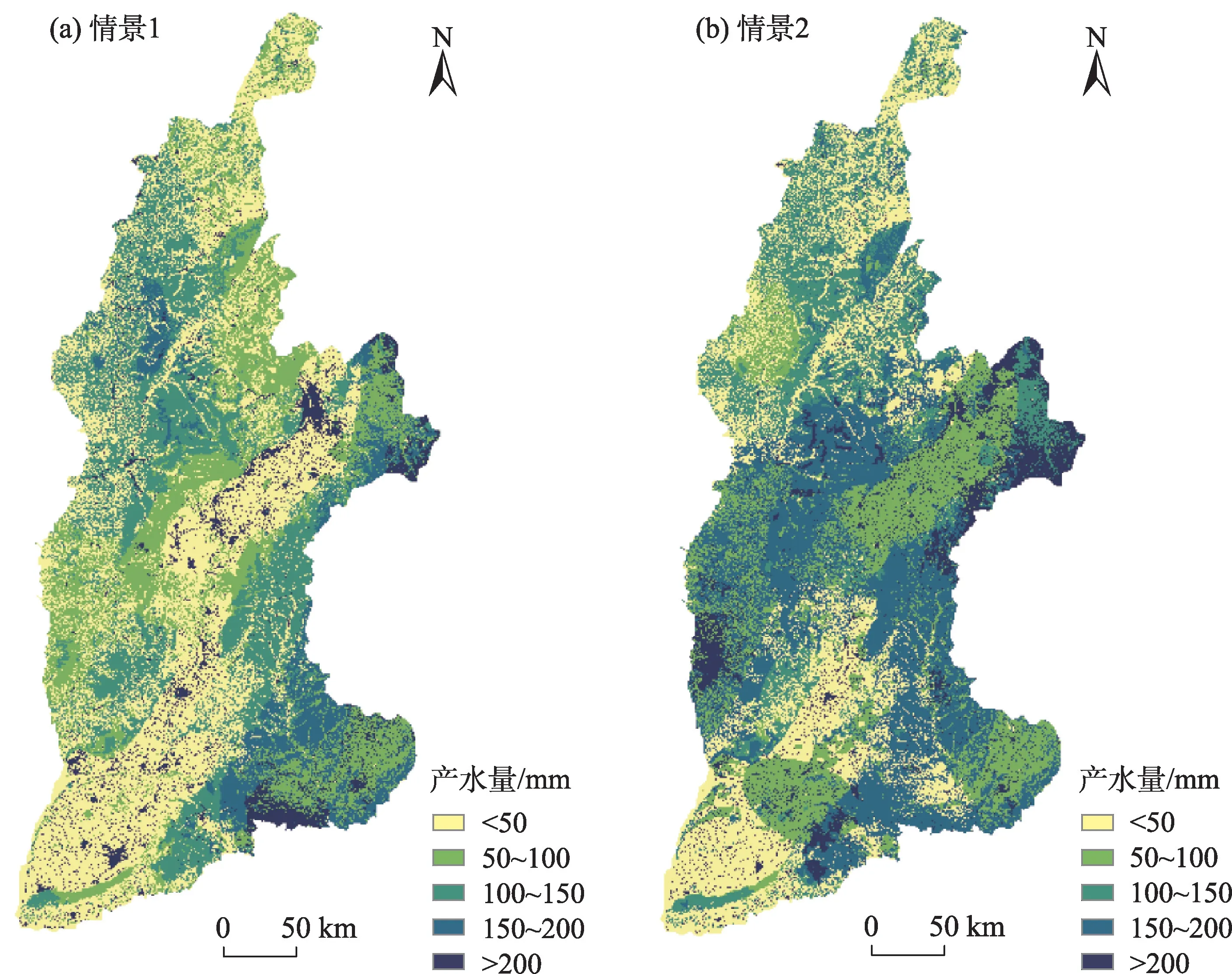

情景1 降水不变,“三生”空间发生变化。2020年的平均产水量为98.57 mm,与2000年基准年的实际产水量相比,平均产水量增量仅为9 mm,产水总量为9.57×109m3(图4a)。研究区产水量整体变化不大,空间分布与2000 年的也基本一致,仅太原城市群和临汾、运城盆地,因城市扩张和工矿生产扩张导致生活空间和工矿生产用地面积扩大进而使得产水量高值区域略有扩大。“三生”空间各用地类型产水量都有不同程度的增加,其中生态空间以及生产空间中的农业用地变化不明显,工矿生产用地增幅达到了51.1%;乡村和城镇生活用地增幅分别为19.4%、9.7%(表4)。整体来说,当“三生”空间发生变化时,研究区整体的产水量变化不大。

表4 不同情景下“三生”空间产水量Tab.4 Water yield of“production-living-ecology”space under different scenarios /mm

图4 山西黄河流域不同情景下产水量空间分布Fig.4 Spatial distribution of water yield in the Yellow River Basin of Shanxi under different scenarios

情景2 降水量变化,“三生”空间不发生变化。2020 年的平均产水量为126.53 mm,与2000 年的实际产水量相比,平均产水量增加了36.96 mm,产水总量为1.23×1010m3(图4b)。空间分布与2000年相比,高值区域扩大,研究区北部和南部变化不明显,其余区域变化显著,整体的产水量有明显的增多。从各个用地类型来看,生态空间中林地产水量增加最多,其次为牧草地;生产空间和生活空间均增幅在30%以上,工矿生产(39.6%)和城镇生活(33.9%)增幅比例最高(表4)。该情景模拟结果表明,当降水量发生变化时,研究区产水量的格局发生了显著变化。

2000—2020年,降水变化对研究区产水量变化的贡献率为80.4%,“三生”空间变化对产水量变化的贡献率为19.6%,表明降水变化对产水量的影响更大,“三生”空间变化对产水量的影响小;但“三生”空间中不同地类的转换可能导致产水量增加或减少,如工矿生产用地面积扩大会导致产水量增加,从而导致整体的产水量变化不显著。

4 讨论

根据水量平衡原理,降水和潜在蒸散发是决定产水量多少的两个关键因素。降水变化是产水量变化的主要影响因子,“三生”空间变化对产水量的影响较小,这与杨洁等[35]的研究结果一致。降水主要受气候变化的影响,潜在蒸散量受气候变化和土地覆被/土地利用两个因素的综合影响。“三生”空间中不同空间之间的转变可能会造成山西黄河流域整体产水量的增加或减少,从而导致整体变化不显著。通过对2000—2020年产水量进行估算,发现研究期间产水量增幅明显,主要原因是该时期降水量显著升高。刘勤等[36]研究发现,自20 世纪以来,黄河流域的蒸散量呈下降趋势,降水明显增加,实际蒸发量减少,产水量必然会增加。在本研究中,生态、生产、生活空间产水量不同,生活空间的平均产水量最高,生态空间位居其后,与杨旭[37]的研究结果一致。生活空间的组成主要为建设用地,地表路面硬化较多,降水被植物等地表植被所截留的较少,蒸散量与其他用地类型相比较低,因而产水量高,但生活空间的水大多被排入城市管道,可利用性不强。生态空间既包含牧草等高产水量的地类,也涵盖水域这种产水量较低的地类,因而生态空间产水量低于生活空间,但生态空间中的产水量易于被生态系统所利用,利于地区生态环境发展。对产水量变化的影响因子进行情景模拟,发现在情景1仅考虑“三生”空间发生变化的情景下,研究区平均产水量略有上升,这与工矿用地和生活空间面积扩增,不透水面增多密不可分。在情景2中,仅考虑降水发生变化,“三生”空间各用地类型具有不同程度的上升,且上升幅度较为明显,与研究基准年相比,情景2 降水量有了明显的上升,表明降水对产水的影响较为显著。

山西黄河流域整体呈现出生态空间略有缩小、生活空间扩大、生产空间中农业生态用地缩小、工矿生产用地扩大的空间格局,与畅田颖等[38]]的研究结果一致。研究期间农业生产用地与生态用地之间的转换可能与山西黄河流域的一系列生态保护措施(如退耕还林还草)密切相关。同时,由于人口规模的增加和社会经济的发展,建设用地面积扩大、生活用地面积所占比重不断加大,农业生产用地和生态空间等被工矿生产和生活空间所侵占,生态空间仍存在着不断萎缩的风险。因此,在制定国土空间规划时应考虑相应的生态保护政策,根据当地的自然资源分布、地理条件、经济发展等合理规划用地,做到因地制宜,促使“三生”空间布局更为合理。

本文通过InVEST模型对产水量进行估算,尽管InVEST 模型已经广泛使用在生态系统服务评价方面,但模型没有将地形因素考虑在内,因此,模型本身存在一定的不确定性[39]。各地区的Zhang系数也有所不同[40],降水量和潜在蒸散发数据采用站点数据进行插值得到,不同的插值方法得到的结果可能存在误差。而且在对“三生”空间进行分类时,借鉴了前人的分类方案,同一地类的土地主导功能会因认知不同有所区别,导致在空间上可能存在交叉重叠的问题,因而在进行用地类型划分时,应尽可能细化[30-31],使得对各种土地功能测算更加精确。不同的分类方案会有不同的结果,对生态用地的分类方案目前争议尚多,有待于进一步研究。

5 结论

本文以土地的自然属性对“三生”空间进行划分并运用土地利用转移矩阵对“三生”空间时空变化特征进行研究,运用InVEST模型对山西黄河流域2000 年、2020 年产水量进行估算,通过设置不同情景进而评估“三生”空间和降水这两个因子的变化对山西黄河流域产水服务所产生的影响,得出以下主要结论:

(1)2000—2020 年,山西黄河流域“三生”空间面积分布呈现:生态>生产>生活。生态空间是其主要用地类型,生产空间位居其后,生活空间仅占流域的一小部分。生态空间面积略有减少,农业生产用地缩减明显,工矿生产、城镇生活及乡村生活用地面积增幅明显。生态空间各地类主要转向了农业生产用地;林地和牧草生态用地转入农业生产用地面积高于农业向二者的转移面积,“三生”空间变化特征与社会经济发展及宏观政策较为一致。

(2)2000 年山西黄河流域平均产水量为89.57 mm,2020 年平均产水量为138.01 mm;2020 年产水量的空间分布与2000 年有所不同,高值区域增加,低值区有所缩减;不同“三生”空间产水量不同,“三生”空间中生活空间平均产水量最高。

(3)情景1中,2020年的产水量为98.57 mm,产水量增幅不明显且空间变化不显著;情景2中,2020年的产水量为126.53 mm,产水量变化显著且具有空间差异性;降水变化对产水量的贡献度为80.4%,“三生”空间变化对产水量的贡献度仅为19.6%。“三生”空间中不同地类的转换可能导致产水量增加或减少,从而导致整体的产水量变化不显著。