汉画乐舞百戏中的杂技寻踪

刘建 曹海滨

摘要:和汉帝国国家大一统的国家政治、经济、文化形态一样,汉代乐舞百戏是两汉大一统艺术形态的一个标志,其“大一统”性的画面在山东沂南北寨(见图1)等汉墓出土的汉画中可见一斑。比“汉代乐舞百戏”概念小的概念是“汉画乐舞百戏”,有其视觉直观的独特的艺术形态架构,能分能合,独树一帜。在这些汉画中,我们可以清楚地发现杂技的踪迹。本文将从三个方面对寻找这些踪迹提供路径:隐匿于汉画乐舞百戏中的杂技、杂技的表演主体及凭借、杂技的表演内容与技术。

关键词:汉画乐舞百戏 杂技 主体与凭借 内容与技术

一、隐匿于汉画乐舞百戏中的杂技

“乐舞百戏”是一合成词,其中的“乐舞”是一大类,又包括音乐与舞蹈。这之中音乐“乐”的概念大于现代音乐学,包括八音之器的器乐(金、石、土、革、丝、竹、匏、木)和“丝不如竹,竹不如肉”的声乐,还关联着汉赋、文人诗、乐府诗的音韵、格律与文字;许多时候还有与之相伴的舞蹈行为,乐、歌、诗、舞互相为伴。

“舞”的概念也大于从西洋借鉴过来的“纯舞”,既包括手舞足蹈的纯舞,也包括乐舞一体的乐器道具舞、非乐器道具舞和包括杂技在内的广义的舞蹈。

“百戏”是又一大类。“百”者,杂也,包括杂技,如跳丸弄剑,还包括戏剧,如《鱼龙曼延》《东海黄公》等,不然也不能称“戏”。杂技包括人体杂技、幻术、驯兽和滑稽表演,与现代广义杂技概念相当。人体雜技又包括纯粹的超极限的人体技艺表演(比如软功、倒置、软翻等)和应对身外物体的超极限人体技艺表演(如寻橦的爬竿、扛鼎的举重、冲狭的钻火圈、陵高履索的绳上动作、跳丸弄剑的轮番抛掷、戏车高橦的车上爬竿走索、燕濯的翻着跟斗越过水面等,见图2)。幻术包括吞刀吐火。驯兽包括驯鸟和驯兽。滑稽表演首先体现在俳优的身体形象上——大腹便便,挺胸撅臀,动作滑稽,与四肢灵活形成反差;其次他们还要具备播鼗、弹罐、跳丸弄剑等技艺。这些表演常与乐舞同场,甚至单独挑起舞蹈表演的大梁,像山东济宁出土的“俳优四人鼓舞图”(见图3)。

“戏”是一种有时间长度和情节结构的身体叙事。如《汉书·西域传赞》中的“曼衍鱼龙”。颜师古注:“曼衍者,即张衡《西京赋》所云‘巨兽百寻,是为曼衍者也。鱼龙者,为舍利之兽,先戏于庭极,毕,乃入殿前激水,化成比目鱼,跳跃漱水,作雾障日,毕,化成黄龙八丈,出水敖戏于庭,炫耀日光。”[1] 是舞伎假形舞或舞假形的表演,像沂南汉墓出土的乐舞百戏的以假形舞(见图1)。又如《东海黄公》:东海人黄公年少时擅兴云吐雾等法术,能制伏蛇虎,后因年老法术失灵,反被虎所害。与现代概念的戏剧不同,汉代乐舞百戏的“戏”并无激烈的冲突和复杂的戏剧结构,更多的是一种“戏剧性”,往往带有戏谑,像角抵戏、动物戏、俳优戏等(见图4)。

由此,我们也看到了乐舞百戏混融的“合”:角抵和武舞难分彼此;动物会以活道具的形式与人共舞;俳优更是无处不在——打建鼓,弄丸剑,击鼓说唱(见图5),播鼗弹罐与长袖盘鼓舞伎戏谑,一旁常有叠案倒掷伎助势……而在这些场景中,多有乐人乐器伴奏,时而还有歌者伴唱;至于唱词,又与汉乐府诗相关。面对这一经典的“测不准原理”中的艺术现象,我们尝试着用今天艺术门类学的眼光对其加以划分,并以其中同时具备艺术性、技术性、动作性和综合性的汉画舞蹈为坐标,进行范畴的界定。它们包括“谁来跳”的舞蹈者主体范畴,“凭什么跳”的舞蹈物理构形的客观范畴,“跳什么”的舞蹈内容表演范畴和“如何跳”的舞蹈动作技术范畴。

二、杂技的表演主体及凭借

“谁来跳”的舞蹈者主体范畴是艺术舞蹈首先要确认的要素,包括舞者自然的身体、规训的身体和表达的身体。[2] 从自然的身体讲,作为具身性、物质性的表演者,汉画舞蹈的舞者包括汉人和胡人(北狄、东夷、西戎、南蛮均在其中),他们构成了舞伎和俳优两类。前者有男有女,主要出现在乐舞场;后者以男性为主,主要出现在百戏场;但更多的情况下是二者同场表演,身体互动,以各自规训的身体相互对话。像男女双人盘鼓舞,汉地舞伎是“披挂出场”,胡人俳优则“赤膊上阵”(见图7)。从规训的身体讲,不同民族,不同文化有不同的规矩,这些规矩进入到训练状态时会限定表演者的动作,使之在具身性中逐渐地动力定型。像男子四人建鼓舞:汉地舞伎训练的是乐舞一体,且鼓且舞;胡人舞伎训练的是身体杂耍,单手倒立于鼓舞者肩上(见图6)。由此,表演者的身体从“身体”和“运动”这两个艺术舞蹈的关节出发,彰显出舞蹈与社会、文化、审美之间的深刻关系,开始了丰富多彩的“魂与身战”,[3] 就像长巾盘鼓舞伎在盘鼓之上腾踏跳跃,如鸟飞翔。

归于“乐舞”的舞者相对明了,人在汉韵楚风中。汉韵在周朝“制礼作乐”时即已形成,讲究中正方圆,这一传统被汉代所保持。楚风则讲究倾斜流动,类似“体轻与尘相乱”和“若羽毛之风”的舞姿在汉画中比比皆是。

归于百戏的舞者比较复杂,有杂技艺人,有俳优,也有舞伎,他们的舞蹈突破了律动的和风格性的身体言说,往往以“我能你不能”的超极限的身体炫技为终极目标。杂技艺人当是百戏主力,如高絙、吞刀、履火、寻橦等表演,多由杂技艺人所为,有相对独立的技术系统。这种超身体极限技术不允许其“戏”过长,而且在“戏”和“技”之间,“技”一定是第一位的,否则便失去其独立存在价值。像河南南阳出土的“长袖冲狭舞”(见图8),首先就是要冲过火圈,身体无碍,不太讲究什么“汉韵楚风”。

百戏中舞者的另一主体是俳优,他们可以耍杂技,可以跳舞蹈,可以演滑稽戏,可以说唱,属于全能。俳优有胡有汉,有胖有瘦,壮硕胖大者为主,手脚灵活,多为男性,跳丸、弄剑、播鼗、颠罐等技艺外,还会在建鼓舞、盘鼓舞中炫技,并且喜欢与女性盘鼓舞伎表演盘鼓双人舞,使之成为汉画舞蹈的一种身体叙事模式。与壮硕胖大形成反差,俳优也有清瘦灵动者,甚至是瘦骨嶙峋者,此时滑稽的风格就有所转变,成为别种身体叙事与审美。

百戏中的舞伎应该是与乐舞中的舞伎出于一个训练系统,但还需要把握特殊的杂技技术,比如高絙技术,如此才能展示诸如山东邹城出土的“高絙长袖双人舞”(见图9)。

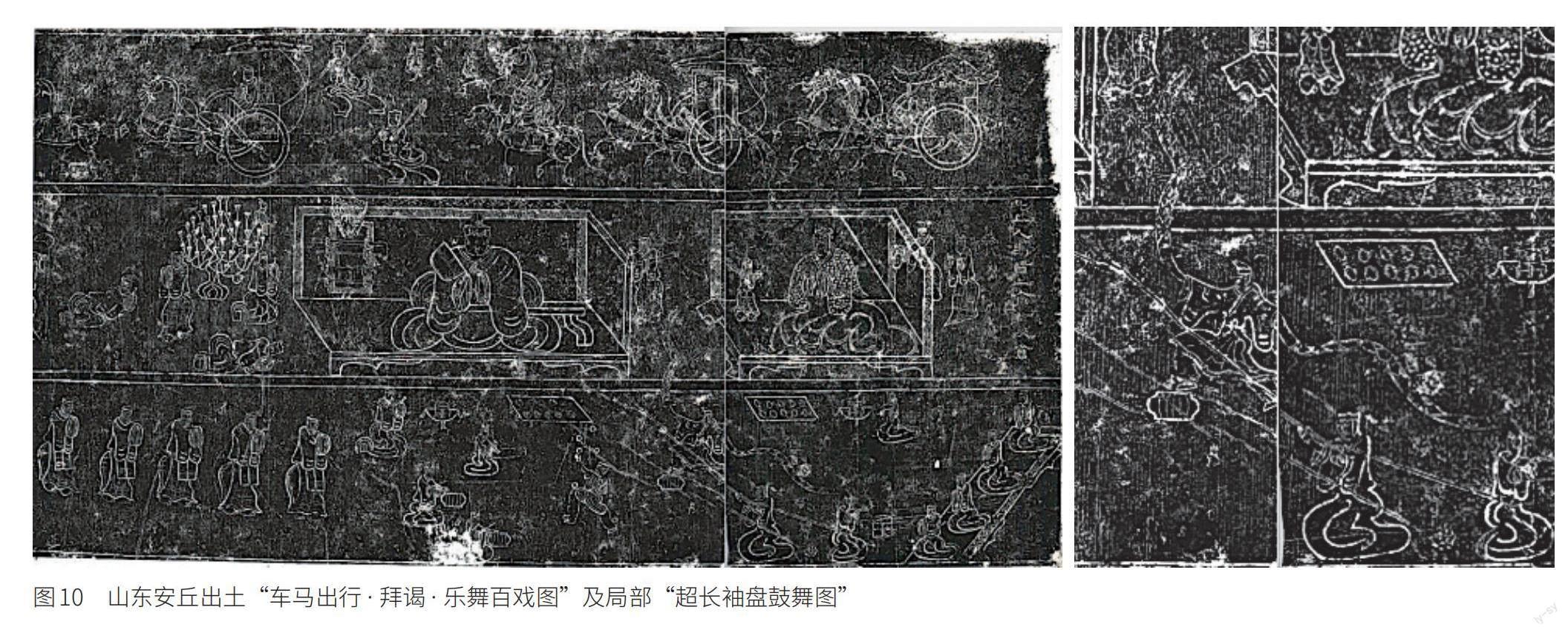

“凭什么跳”是表演主体凭借服饰、道具、乐队等展示自己的物理构形客体范畴。比如“高絙长袖舞”中的长袖舞与高絙;又比如“车骑建鼓舞”中的建鼓与马车车厢,这在山东长清孝堂山石祠中有清晰的刻画;再比如组合性道具舞中“超长袖盘鼓舞”的长袖、盘鼓以及乐队。

山东安丘市王封村出土有“车马出行·拜谒·乐舞百戏图”,全图由界栏分出上、中、下三层(见图10):上层为车马出行,导骑、轺车、吹管执缨步卒、从骑、軿车、辎车,鱼贯西行向昆仑。中层为拜谒,男女主人分别端坐榻上,屏风环绕,男主人屏风上刻画兰锜,女主人榻上立小儿,边有侍者;左边扶桑树下为拥篲者,三人执笏跪拜,是儒家之“君君臣臣”;右边有题刻一行书“此上人马皆食于天仓”,点明儒道共执的“天人合一”理念。下层便是乐舞百戏了:环舞蹈场周围,有乐伎抚琴、击鼓、吹竽,同时为盘鼓舞伎和跳丸俳优伴奏。占有最大空间表演的是超长袖盘鼓舞:舞者戴冠,交领垂胡袖长裙舞服,束腰,着裤,按人之比例,两只套袖长约6米,织以菱形花纹,质地厚重,上下蛇形飘飞;与之配合的还有脚下的跨步足尖点鼓。此超长袖盘鼓舞伎身前是一跳丸俳优,合着伴奏将四丸高抛,且右膝上、右脚背上、左脚跟上还各有一丸,与盘鼓舞伎比拼技艺,令男女主人和两边坐之观者瞠目结舌,目不转睛。

在这里,俳优表演凭借的媒介是七丸,四抛三落;舞伎表演的凭借除超长袖和盘鼓外,还需要特制的舞鞋,无此无法且鼓且舞地炫技。关于盘鼓舞的舞鞋,張衡在《七槃舞赋》中写道:“历七盘而屣(蹤)蹑,含清哇而吟咏”,“屣”是一种舞鞋。《西京赋》中也写道:“振朱履于盘樽”,“履”也是一种舞鞋。《周礼·鞮氏》的注中还提到:“鞮鞬,四夷舞者所扉也。”郑玄注:“今时倡踏鼓,沓行者自有扉”,汉代许慎《说文解字》云:“扉,履也。”可见“履”与“扉”同义,同样用以踏鼓。另外《汉书·地理志下》注释中解释“屣为小履之无跟者也”。[4] 参照“右书”和“左图”的视觉直观,盘鼓舞的“屣”和“履”应该分别为鞋尖置硬物、足底置硬物和“屐”构成的舞鞋。其一用于足尖点鼓(见图10),其二用于足底踏鼓,其三是利用木屐拖打鼓,各需技术把控。

正因为技艺高超,一些杂技和舞蹈研究者才认为汉画盘鼓舞起源于杂技:“盘鼓之技起初也只是杂技,四川彭县画像砖上的盘鼓技,是夹在另外两个杂技节目累案拿顶和跳丸中间一起演出的,没有乐队和伴舞,大约以腾跳纵蹑为主,并不起舞,还不能算作《盘鼓舞》。后来舞的成分越来越多,便不再是纯粹的杂技。河南荥阳河王村出土彩绘陶楼中的《盘鼓舞》就是一种由杂技向成熟的《盘鼓舞》过渡这个阶段的东西。主舞为女性,无丝竹乐队,有二人跪于主舞两旁举桴击鼓,他们兼有后来《盘鼓舞》乐队与伴舞的双重作用。另有伴舞一人,赤裸着肥胖的上身,跟在主舞之后,做类似马戏小丑的滑稽动作。陕西碑林博物馆石刻室陈列的《盘鼓舞》画像石,也是没有乐队,地上排列七盘三鼓,主舞两足立在两面鼓上,摆动两臂,飞起长袖,伴舞也为赤膊侏儒一人。当《盘鼓舞》发展到两人伴舞,伴舞者也穿细腰长袖衣裙,不再是丑角,而且乐队发展到六七人时,便是成熟的《盘鼓舞》了。”[5] 此间,有无乐队伴奏成为划分盘鼓舞是舞蹈还是杂技的一个界限。

向表演主体的具身性靠拢,这种划分更应该在于所凭借的道具是否为两者相应的技术所承担。图10长袖盘鼓舞中的长袖和盘鼓均为舞蹈技术控制范围内,加之有乐队伴奏,因此可以成为“长袖交横”“浮腾累跪”的舞蹈。这一情况包括“车骑建鼓舞”等。反之,当表演主体所凭借的道具超出舞蹈技术的把控,其表演就要划分为杂技了,比如同是长袖的“高絙长袖舞”(见图9)、“冲狭长袖舞”(见图8)等。当然,最终的划分还要看“跳什么”的内容与“如何跳”的技术的合二而一。

三、杂技的表演内容与技术

先看“跳什么”的表演内容范畴。人类早期就产生了以人体为材料的表演,这些表演利用有效的控制人体进行艺术活动,使身体(body)成为高度精神化了的载体。按照身体哲学本体论,基于身体的活动可以通向哲学认知,没有理由忽视身体在本体论中表演的重要角色。[6] 在此意义上,也没有必要认定高超技术的长袖盘鼓舞起源于杂技——因为杂技的产生也是基于身体认知的功能性需要,比如盘鼓舞之“步罡踏斗”的星象学功能。

盘鼓舞是汉画乐舞百戏的代表性表演,是精神化的技术表达,是傅毅《舞赋》所云的“姿绝伦之妙态,怀悫素之洁清。修仪操以显志兮,独驰思乎杳冥。在山峨峨,在水汤汤,与志迁化,容不虚生。明诗表指,喟息激昂。气若浮云,志若秋霜”[7](见图11)。从物理构形上看,属于杂技的高絙、寻橦等大型道具和吞刀、履火等危险性道具都自有神话原型意义,归属舞蹈“盘鼓舞”的盘鼓就更不会只用于杂耍了。在徐州韩兰成私人汉画像博物馆中,藏有一幅东汉乐舞百戏图,俳优和杂技艺人均在其中,当然还有男女舞伎(见图12):图左边是一抚琴乐伎,面向舞伎;其右上方一酒壶,旁边是叠案倒置杂技艺人;倒置伎戴尖帽,着紧身衣和长裤,高鼻深眼,似为胡女,倒置的双腿西向;倒置伎右下方为一长袖套袖舞伎,外袖短而内袖长,她头梳双髻,高束腰,曳地长裙,一垂袖向下,一绕袖向右,拧身西向而舞,与倒置伎身体投射方向相同,或者说倒置伎为其造势;她的右边是长袖套袖男舞伎,戴冠,交领舞服,坐舞双撩袖向外,面向跳丸俳优,俳优束发,长裤,身体轻灵,仰首挺胸撅臀,跳步将五丸抛于空中,带来快活的气氛;图的最右边是一只凤鸟,栖枝拧首,回望整个画面,隐喻祥瑞。全图上方是三位倾身观看者,全神贯注,不排除他们在接受美学中“通向哲学知识”。

“如何跳”的表演技术范畴是我们最后要反复论证的。汉代辞赋中对盘鼓舞高难技巧多有描写:傅毅《舞赋》写其“浮腾累跪,跗蹋摩跌”;卞兰《许昌宫赋》称之“却蹈”……所谓“浮腾累跪,跗蹋摩跌”,是说表演者腾跳于空中,两脚落地时多次跪地,一腿前弓,一腿向后跪曲,上身下后腰,与脚踵相摩,长袖于空中飘舞翻飞。所谓“却蹈”是指表演者利用动作感觉和眼的余光后退蹈鼓,准确无误地后踏于鼓面,难度极大。类似的盘鼓舞技在汉画舞蹈中还有许多,从鼓下的“盘者,旋也”到鼓上的跨步踏鼓飞跃足尖点鼓,且有长袖(长巾)当空舞(见图10)。

在图10和图12中,与长袖舞伎呼应的还有俳优表演的跳丸,前后左右做滑稽的炫技,手足并用,与“提若雷霆,闪若电灭”[8] 的长袖舞伎“单挑”,其表演技艺属于现代杂技“四分法”分类中“滑稽”之“武滑稽”。“杂技滑稽带有鲜明的性格特征是由滑稽的本质属性决定了的。杂技滑稽本质上是戏剧表演的性格类型之一,是一种滑稽、诙谐、幽默的人生观的人格化展现。杂技滑稽又是杂技艺术中最具情感色彩的一种形式,它是技巧加情感、加人物性格以至加情节的具体样式。”这些丑角的滑稽演员可分为以表演为主的“文滑稽”和以技巧为主的“武滑稽”;还以在整场演出中的形式作用不同分为“正场滑稽”“串场滑稽”“帮场滑稽”。[9]

正场滑稽是由滑稽演员构成的独立节目,像山东嘉祥武氏祠和宋山祠出土的“俳优鼓舞图”(见图13),是全身与披挂的炫技;又像山东济宁出土的“俳优鼓舞图”(见图3):五鼓四人,你抢我争,赤膊俳优倒立腾踏于鼓上,流动循环,类似“抢椅子”。串场滑稽是大节目之间的串场小表演,像汉画乐舞百戏中的“俳优鼓上独舞”(见图14):宏大乐队在场,一俳优,戴尖帽,倒立于盘鼓上,头顶一蹴鞠,算是给听觉中的音乐做视觉炫技的串场。帮场滑稽就是帮衬主角进行节目表演,像河南新野后岗出土的,于汉画乐舞百戏中已成定式的女子长袖(或长巾)盘鼓舞伎与俳优的滑稽互动表演:“文滑稽”俳优半跪成“矮桩”而舞,为“高桩”长巾盘鼓舞伎帮场。

与俳优比肩,汉画乐舞百戏中还有女性杂技艺人,技艺了得,像常见的倒置伎。在内蒙古和林格尔壁画的乐舞百戏图中,倒置伎与跳丸俳优表演同场,以叠案倒置比拼技艺。“叠案”又称“安息五案”,即在五层桌案上进行倒置表演。安息即古波斯帝国,在丝绸之路打通以后,安息的许多杂技艺人也和俳优一并涌入中原,卖艺为生。至于倒置技艺,未必全是从安息而来,因为包括叠案舞蹈在内的叠案倒置在中原早已有之,甚至有在叠案上旋转而舞的技艺。所以这种现象应该是人体杂技与舞蹈身体技艺的“英雄所见略同”。进一步讲,和俳优一样,身怀绝技的杂技艺人不仅现身于百戏杂技中,而且也可以和乐舞同框。在南阳汉画舞蹈的表演模式中,如果说俳优与盘鼓舞伎的同场形成了一种双人舞表演模式,那么在加入了倒置伎之后,就形成了一种三人舞的表演模式——倒置伎的表演至少可以成为盘鼓舞伎步罡踏斗的“交响编舞”的凌空背景,而且有乐队为之伴奏(见图7),以喜剧性的表演获得“文武之道”独立存在价值。

凡此,“百戏”中的人体杂技名正言顺地进入了“乐舞”。进入到汉画舞蹈“跳什么”和“如何跳”的一體性范畴,是所谓“合久必分,分久必合”。

结语

汉代杂技寄居在乐舞百戏中,这在汉画的视觉直观中清晰可见。杂技为乐舞提供了充满活力和令人目眩的技艺,而乐舞百戏则为杂技提供了身体技艺的语境和言说。这种技术与艺术、“形”与“义”的双向互补,正是今天中国以身体为媒介的艺术所特别需要继承和发展的。

(作者单位:北京舞蹈学院、江苏师范大学音乐学院)

注释:

[1](梁)萧统编,(唐)李善注:《文选·西京赋》,上海,上海古籍出版社,1986年版,第47页。

[2] 张素琴,刘建著:《舞蹈身体语言学》,北京,首都师范大学出版社,2020年版,第3-7页。

[3] [古希腊] 亚里士多德,吴寿彭译:《灵魂论及其他》,北京:商务印书馆,1999年版,第3页。

[4] 孙颖主编:《中国汉代舞蹈概论》,北京,中国文联出版社,2010年版,第171页。

[5] 费秉勋:《中国社会生活丛书·舞蹈篇》,西安,三秦出版社,1999 年版,第 163-184 页。

[6] 舒斯特曼:《实用主义美学》,北京商务印书馆,2002 年,第 354-359 页。

[7] 萧统编,李善注《文选》,上海,上海古籍出版社,1986年版,第799页。

[8] 东汉·张衡:《舞赋》,选自清·严可均辑,许振生审订《全后汉书》卷五十三,商务印书馆,1999年第1版,551页。

[9] 边发吉,周大明:《杂技概论》,北京,北京大学出版社,2007 年版,第 83-84 页。