双碳背景下环境规制对企业创新的影响

——基于中国省级面板数据的实证研究

吴玉鸣,石欢

(华东理工大学 商学院,上海 200237)

0 引言

党的十八大以来,生态文明建设被党中央纳入中国特色社会主义事业总体规划建设的宏伟蓝图中。近年来,我国不断推进生态文明建设,更加深入地提出环境质量改善及“美丽中国”建设的目标,环境治理成为经济持续健康发展的必要条件,其重要性不言而喻。作为抓手,各级政府均提出了不少环境治理的指导方针和政策,例如:大力发展循环经济,实现环境治理模式从末端向源头、向全过程控制的转变;通过建立“谁治理、谁收费”制度,深化环境治理市场机制;实施“预防为主,防治结合”的政策等。在第75届联合国大会上,习近平主席郑重承诺:中国将在2030年及2060年分别实现碳达峰和碳中和。2021年全国两会期间,碳达峰、碳中和作为一项重要议题,被纳入了生态文明建设的总体布局中,生态文明建设被推上了新的台阶。

除了生态文明建设目标,党的十八大同时提出“坚持创新驱动发展”战略,强调要完善科技创新体制、全面塑造发展新优势。企业创新能力是企业的核心市场竞争力,对于企业在竞争市场环境下实现盈利目标有着举足轻重的作用,是企业实现长远发展的内在要求;从整体上来看,企业创新能力的提升对优化区域整体的经济高质量发展、内在竞争力提升都有重要意义。除了科技激励政策驱动,环境规制政策对企业创新能力,特别是绿色创新能力也有重要影响。在此背景下,需要不断优化环境规制政策,引导企业创新生产过程,通过工艺创新和产品创新减少资源消耗和污染排放,实现环境治理水平与经济发展的共同进步。

单一注重经济发展而忽略环境污染难以为继,制定环境规制政策有利于减少污染物排放,上级政府制定政策并通过下级政府实施政策的互动密切性对提升企业创新能力、实现社会整体技术进步有关键作用。从宏观层面上关注环境问题,各省市之间不是独立的,不仅存在污染物的跨省市流动性,产生环境污染的负外部性,也存在着因环境规制导致企业区位转移的污染排放影响。因此,地方政府与企业之间也存在博弈行为。当污染企业因为环境规制政策力度高于承受能力而转移,这就减小了企业针对环境污染问题进行技术创新的机会,也增加了企业转移过程中本不必要的成本。因此,考虑到企业的区位转移和地区间的相互影响,从全国跨城区间互动角度制定环境规制政策至关重要。

总体而言,上下级政府之间、地方政府与当地企业之间围绕环境问题的博弈或互动是客观存在的。本文集中关注后者。地方政府通过环境规制政策制约企业的排污行为,企业通过技术创新或区位转移,减少在当地的污染物排放量以应对环境规制政策。因此,企业整体创新能力的提升和最大限度降低污染物排放是双重最优结果。设定最优的环境规制强度有利于中国整体的环境水平改善和创新能力的进一步提升,也有利于中国经济的可持续发展。如何合理地制定环境规制政策以促进企业发展和环境保护的双赢是亟待解决的问题。

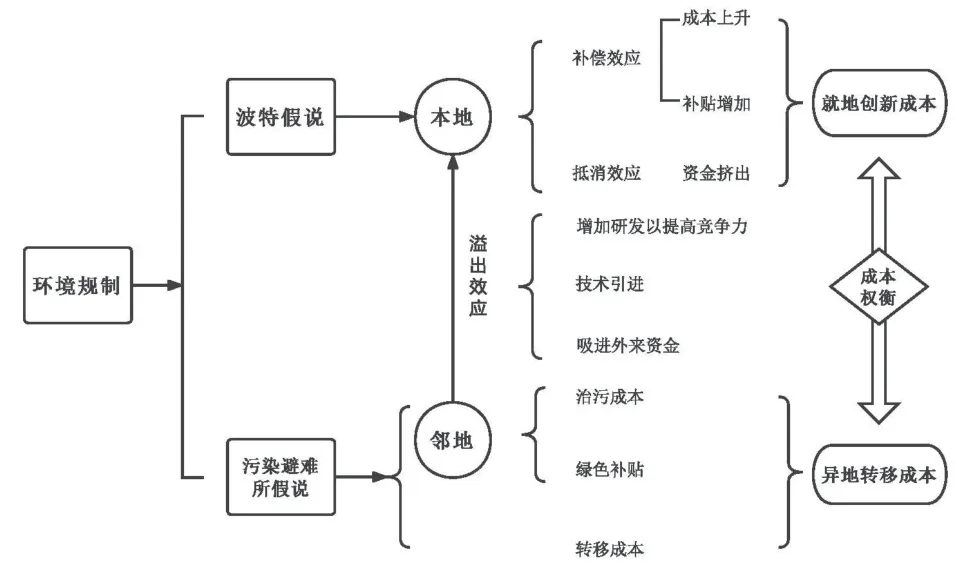

关于环境规制对创新的可能影响进行理论分析时有两种假说,“波特假说”认为环境规制会促进企业创新;“污染避难所假说”认为企业会转移以规避环境规制,故环境规制对创新的作用并不明确。环境规制对技术创新的影响可以分成“补偿效应”和“抵消效应”[1]。“补偿效应”表明对于企业来说,由于环境保护力度增强和污染治理政策的臻善,因污染治理成本的提高导致企业生产成本上升,促使其改进生产技术水平,提高创新能力,降低污染排放;而对于环境保护部门来说,发放绿色补贴是增强环境规制的必要条件,这为企业改善技术水平提供了强有力的资金基础。

另外,邻地环境规制强弱也会通过市场竞争机制和要素流动影响本地的创新水平,本地和异地的双重影响同时存在于企业的创新过程中。同时,环境规制强度增加也会带来因成本上升引致的企业转出,进而削弱本地效应,所以地区之间的环境规制相对强度大小也十分重要。对于企业来说,影响本地创新还是异地转移抉择的因素就是就地创新成本和邻地转移成本之间的权衡。“本地—邻地”效应如图1所示。

图1 “本地—邻地”效应

1 文献综述与研究假说

环境规制主题的文献汗牛充栋,现有文献中对于环境规制作用的研究有两类值得关注。一类是对于“波特假说”(指适度的环境管制将刺激技术革新)的检验。很多学者就环境规制对创新的作用进行了大量研究,提出了不同意见。李婉红等[2]将所有文献对“波特假说”的意见归纳为三类:环境规制对技术创新存在积极影响、消极影响和不确定影响,尚未形成统一结论。另一类是对“污染避难所假说”(也称“污染天堂假说”)的验证,该假说认为环境标准低的国家对污染能力高的企业更有吸引力,发达国家污染企业向发展中国家转移的大量事实为这一假说提供了证据。

1.1 “污染避难所假说”综述

在提出“波特假说”之前,“污染避难所假说”就由Walter & Ugelow[3-4]提出,认为环境规制水平的差异会使污染企业从高标准国家向低标准国家转移,这种负外部性具体表现为发达国家的污染企业向发展中国家转移,其内在原因是低环境标准的地方污染治理成本较低[5]。然而,不同学者对此假说的实证研究结果也不尽相同,部分学者的研究结果支持“污染避难所假说”,Becker &Henderson、Keller & Levinson[6-7]均从美国县级面板数据中得到证实——环境监管水平会影响投资区位选择;也有学者的研究表明“污染避难所假说”在金砖国家存在异质性,FDI流入会使印度环境退化,但能够增加中国及南非的环境质量,而对巴西和俄罗斯的环境影响不确定[8]。

国内学者对“污染避难所假说”也展开了广泛研究,较多文献从省级和地级市层面验证了企业从高环境规制省、市向低环境规制省、市的转移。当企业面临环境规制时,投入资金和人力等进行技术创新以降低污染物排放,或者为了规避污染治理或减排费用而搬迁,两者都是企业的自由选择。如果企业选择后者,则表明企业创新的动力被削弱,因此不宜单方面仅考虑一种影响[9]。企业的实际抉择是利润最大化目标下权衡创新成本、治污成本及转移成本的结果。就中国而言,除了承接外国企业和外国投资之外,低标准环境规制地区也可能吸纳其他省市的污染企业。冉启英和徐丽娜[10]认为,“以邻为壑”现象屡见不鲜,其采用中国省级面板数据证实确有企业因遇到环境规制难题而被迫进行产业转移,这不仅加剧了承接地的环境污染,对邻近地区的环境状况也存在负面影响。对于中国不同的经济带而言,“污染避难所假说”也有差异。应瑞瑶和周力[11]利用中国2000—2003年中国省级面板数据论证表明,相对于东部地区的省份,FDI对工业污染的估计弹性在中、西部省份表现出较高的数值,反映出FDI的变动对中、西部地区影响更显著。傅帅雄等[12]指出中西部地区的环境质量将因污染企业的转移而降低,环境规制在东部地区和中西部地区体现的差异可能损害中西部地区的环境发展。

1.2 “波特假说”综述

在“波特假说”提出以前,大多研究认为环境规制会增加企业的生产成本和压力,阻碍企业技术进步和经济发展。Porter[13]于1991年对美国、日本、德国进行对比后首次提出环境规制对企业创新具有促进作用。之后,Porter & Van der Linde[14]于1995年进一步对“波特假说”进行验证,从而增强了“波特假说”的可靠性。之后,大量研究围绕“波特假说”展开。如Lanjouw & Mody[15]以日本、美国、德国为例证明了环境专利数量与环境成本呈正相关关系。Berman & Bui[16]证实了石油冶炼产业的生产率会随空气质量规制更严格而提高。Hamamoto[17]从日本着手,发现环境硬性要求的提高促进了企业的R&D投入。这些结果都支持“波特假说”。但不同环境规制工具对创新影响也不同[18],只有“激励型”环境规制工具才能提高企业效率及促进技术创新,而“控制型”环境规制工具则无此作用;Brouhle等[19]认为市场化环境规制工具对环境友好型技术扩散有促进作用;Zhang &Xu[20]认为将环境税收和环境补贴结合的环境规制政策能有效促进技术进步、提高社会福利;环境规制对绿色创新的影响还与经济发展水平有关,经济发展水平越高,促进作用越显著[21];也有部分学者对“波特假说”持反对意见,认为环境规制会抑制美国生产率的提高[22-23]。

近年来,“波特假说”也激发了国内学者的研究热情,他们针对中国区域关系、门槛效应、行业污染程度等开展了更深入的研究。沈能和刘凤朝[24]认为不同区域的环境规制对技术创新的作用不尽相同,仅东部地区验证了“波特假说”,中西部地区未表现出明显证据,同时还认为环境规制强度和经济发展水平对创新的作用均存在“门槛”。江珂和卢现祥[25]将“人力资本”这一因素纳入考量,研究表明人力资本也是环境规制强度起作用的重要“门槛”之一,东、中部省份因拥有优质的人力资本,环境规制与技术创新成正相关关系,而西部省份则因人力资源水平低下,环境规制无济于事。颉茂华等[26]将行业污染程度分门别类,得出环境规制对重度污染行业的R&D投入存在正向影响,并进一步指出环境规制对环保R&D投入存在显著的现期及滞后期促进作用,而对非环保R&D投入没有显著影响。以绿色信贷监管政策为指标重新考察“波特假说”。Zhang[27]证明了绿色信贷监管显著提高了GTFP,可以通过节约能源和减少污染,推动为可持续增长。朱金鹤和王雅莉[28]在全国层面上的研究结果支持“波特假说”的存在,而“污染天堂假说”不成立,其同时证明了不同水平的外商直接投资会影响“污染光环效应”和“污染天堂效应”的相对大小。也有学者的研究表明环境规制可以通过技术创新来提高企业绩效,环境规制所产生的经营正效益远超过负效益[29],对环保优先型企业和环保导向型企业的促进效应尤为显著[30],企业创新在环保投入与企业生产率的关系中起到中介作用[31]。在环境规制政策的执行上,环保的集权制度也被学者纳入了研究范围,吴力波等[32]证明了中央垂直化监管能够促进企业创新,且创新能力越强的企业会进行越多的绿色创新。

1.3 理论假说

H1:“波特假说”和“污染避难所假说”同时存在。

一方面,本地区环境规制增强将直接促使企业提升技术水平和创新力;另一方面,其他省份提高污染治理要求将会抑制企业进行产业转移,进而迫使企业提高创新竞争力。

H2:环境规制强度对企业的创新作用存在拐点且开口向下。

在企业可承受的范围内,本地环境规制强度与企业的创新产出呈正相关关系。一旦环境规制走向极端,企业将因无力承担高昂的污染治理成本而“逃离”本区域,转移到其他省份生产经营,最终导致本地企业创新总产出下降。

H3:环境规制对创新存在滞后效应。

除了当期的环境规制强度会对企业的创新行为产生影响,滞后期的环境规制强度亦成为企业衡量一个地区治污成本的参考。

H4:环境规制强度对企业创新能力的影响存在区域异质性。

中国三大地带由于发展水平、创新水平不同,环境规制强度对创新能力的影响亦不尽相同。东部地区经济发展水平高,易受本地和加权环境规制强度的显著影响,中西部地区可能不存在此显著影响。

2 基于双假说的模型建立

2.1 验证双假说同时存在的基本模型

本研究在综合考虑本地和异地环境规制强度对创新的影响时,同时加入本地环境规制强度和邻近省份的加权环境规制强度,同时为了探究环境规制强度对创新作用是否存在发生质变的临界点,在模型中加入环境规制强度的平方项,设立模型如下:

式中:Innit表示i省份t年的创新能力;β0为截距项;ERit表示i省份t年的环境规制强度;β1和β2为本文重点关注的估计系数表示除i省份之外的加权环境规制强度;β3为对应的估计系数;Wij表示i省份和j省份之间的空间权重,空间权重值越大,则企业在两个省份之间转移的可能性越大;X为控制变量,包括地区经济发展水平(gdp)和政府科技投入(G);β4为控制变量的估计系数;year表示时间变量年份;εit表示随机误差项。

由于环境规制强度的变化对企业创新的影响可能存在滞后效应,为了探究环境规制强度对创新能力是否存在滞后效应以及具体的滞后阶数,分别添加环境规制强度的滞后一阶到滞后四阶,如模型(2)~(5)所示。

式中:ERi, t-1、ERi, t-2、ERi, t-3、ERi, t-4分别表示ERit的滞后一阶到滞后四阶,其余变量含义同上。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量——创新能力

Innit:企业的创新能力是企业的一种内在能力,其测度较为复杂。以往研究通常采用R&D支出、专利数、新产品产出等作为技术创新的评价指标。唐国平等[33]采用企业年度环保投资绝对规模的自然对数来衡量创新能力。张成等[34]将技术创新进行分类,包括治污技术创新及生产技术创新,并以Malmquist生产率指数衡量技术进步率。

目前较多文献都认为专利数作为一种知识产出是衡量创新的优良指标,能将抽象的创新能力量化表示,Acs等[35]也支持专利数量作为技术创新指标的可靠性。根据专利类型,专利可划分为发明专利、实用新型专利及外观设计专利三种类型。发明专利与技术进步关系最为密切,更能代表企业的技术创新水平[36]。根据专利的审批过程,专利可分成申请专利和授权专利两种形式,授权专利更能代表企业的实际创新成果及技术创新能力。故本文采用发明专利授权量作为企业创新能力的衡量指标。

2.2.2 解释变量——环境规制

ERit:江珂和卢现祥[37]将环境规制的衡量方法总结为“单一指标法”“复合指标法”“替代指标法”“赋值法”四种方法。单一指标法包括:张成等[38]使用环境治理措施运行费用表征环境规制,费用越高,则规制强度越高;Smarzynska & Wei[39]使用“三废”排放的减少量表征环境规制;李婉红等[2]、Cole & Elliott[40]使用污染物排放总量与行业或工业总产值的比值表征环境规制;侯伟丽等[41]使用地区污染治理成本与工业总产值的比重表征环境规制。复合指标法虽然能够更加全面地考虑多种因素,但是在权重选择上容易出现偏差。王杰和刘斌[42]使用粉尘去除率、烟尘去除率、固体废弃物综合利用率、二氧化硫去除率及废水排放达标率5个单项指标标准化后的加权和代表环境规制综合指数。涂红星和肖序[43]对工业废水及废气排放达标率、工业固体废弃物利用率以2:2:1构建环境规制强度变量,但是对权重的选择未做具体说明。Antweiler等[44]认为环境规制与人均收入水平呈正相关关系,故以“人均收入”作为环境规制的替代指标,但是替代指标不够直接,缺乏说服力。最后的赋值法指根据环境规制严格程度进行数字赋值,但不够客观。

各个地区的产业结构、生产总量、污染物排放量都不尽相同,单一的污染物排放量或者污染治理成本不能完全测度环境规制的强度,因而本文参照沈能和刘凤朝[24]的方法,首先计算各个省份单位工业产值的污染治理成本(Sit):

式中:Yit表示i省份t年的工业总产值,Pit表示i省份t年的工业污染治理投资完成额。由于不同省份的产业结构不尽相同,以污染密集型产业为主的省份,其环境规制强度会被高估,因而用工业总产值与GDP之比对其进行修正,计算公式为:

式中:Iit表示i省份t年的工业总产值占GDP的比重;ERit则代表环境规制强度,ERit越大,环境规制强度越大。

2.2.3 空间权重矩阵

Wij:根据地理学第一定律,越相近的两个空间联系更紧密,这种紧密关系往往表现为相邻空间的紧密联系和相近空间的紧密联系,由此区分的空间权重矩阵包括0-1邻接矩阵和地理距离权重矩阵,若不单纯考虑地理关系,而是将省份的经济差距带来的影响考虑入内,可以得到经济地理矩阵,具体如下:(1)0-1邻接矩阵。即当城市i和城市j相邻时,Wij取1,不相邻时Wij取0。该权重矩阵假定只有相邻的城市之间存在企业转移的可能性,与本文探究的实际情况不符。(2)地理距离权重矩阵。以城市i及城市j之间距离的倒数作为权重。该矩阵不仅考虑了相邻城市,亦将不相邻城市之间的转移可能性考虑在内。(3)经济地理矩阵。该矩阵将经济发展差距作为影响企业选择的权重指标。本研究考虑到距离会直接影响企业转移的选择,故采用距离权重矩阵,以各省份的几何中心之间的距离作为两省份距离,取倒数后再进行Z-score标准化处理。

2.2.4 控制变量

本研究采用人均GDP代表地区经济发展水平(gdp)。一般来说,地区经济发展水平和创新能力有正相关关系。政府科技投入(G)通过资金支持弥补治理污染费用对创新资金的挤占,会更直接地影响到地区创新投入,进而影响地区创新产出及创新能力。为了更加真实地衡量地区经济发展水平(gdp)和政府科技投入(G),两者均用当年商品零售价格指数进行平减。另外,为探究环境规制对创新发生作用的中介效应,加入Per、FDI、R&D三个变量与环境规制的交互项。其中,Per为研发人员全时当量,FDI为外商投资额,R&D为各地区科技活动经费内部支出。本研究涉及的各变量的名称、符号及定义如表1所示。

表1 变量名称符号及定义

其中,“工业总产值”数据来源于各省份统计年鉴,环境规制强度变量中的“工业污染治理投资完成额”来源于《环境统计年鉴》,其余数据均来源于国家统计局的地区数据。之所以没有更新到最新年份,是因为《环境统计年鉴》只更新到2018年,没有最新数据。另外,由于西藏数据部分缺失,将其剔除,故本文包含中国除西藏和港澳台之外的其余30个省份。

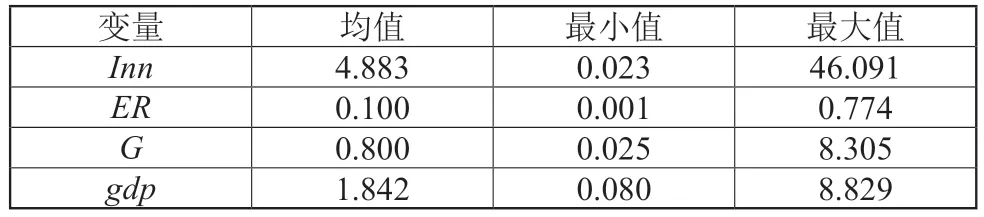

2.3 变量描述性统计

各个变量的描述性统计如表2所示,从表2可以看出各个变量都靠右分布,均值更靠近最小值。这反映了各个省份的差距较大,大多数省份的指标处于均值以下水平。

表2 变量描述性统计

3 环境规制对创新影响的实证研究

3.1 全样本回归

3.1.1 Hausman检验

对模型(1)~(5)分别用固定效应模型和随机效应模型进行回归,并用Hausman检验得到如表3所示的结果。五个模型的Hausman检验的P值均小于0.01,故拒绝选择随机效应的原假设,均选择固定效应模型。

表3 Hausman检验

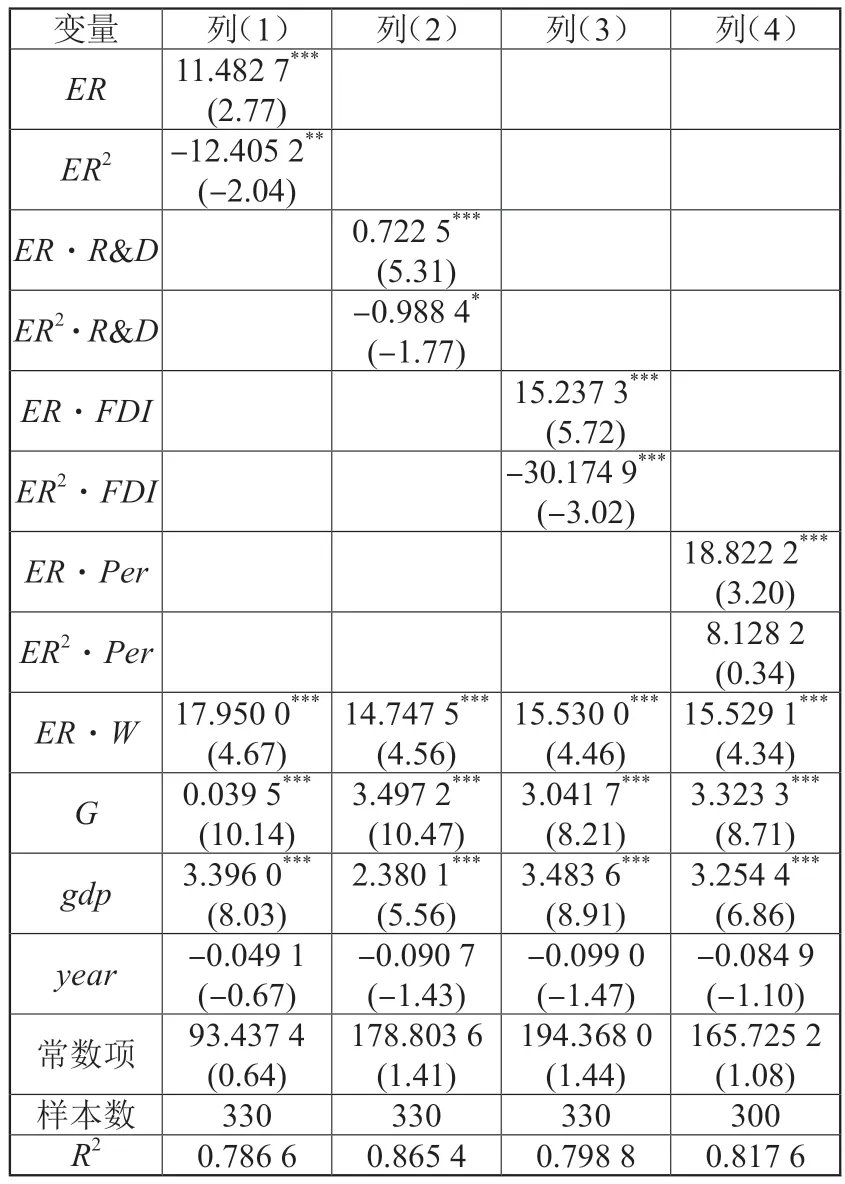

3.1.2 全样本回归结果

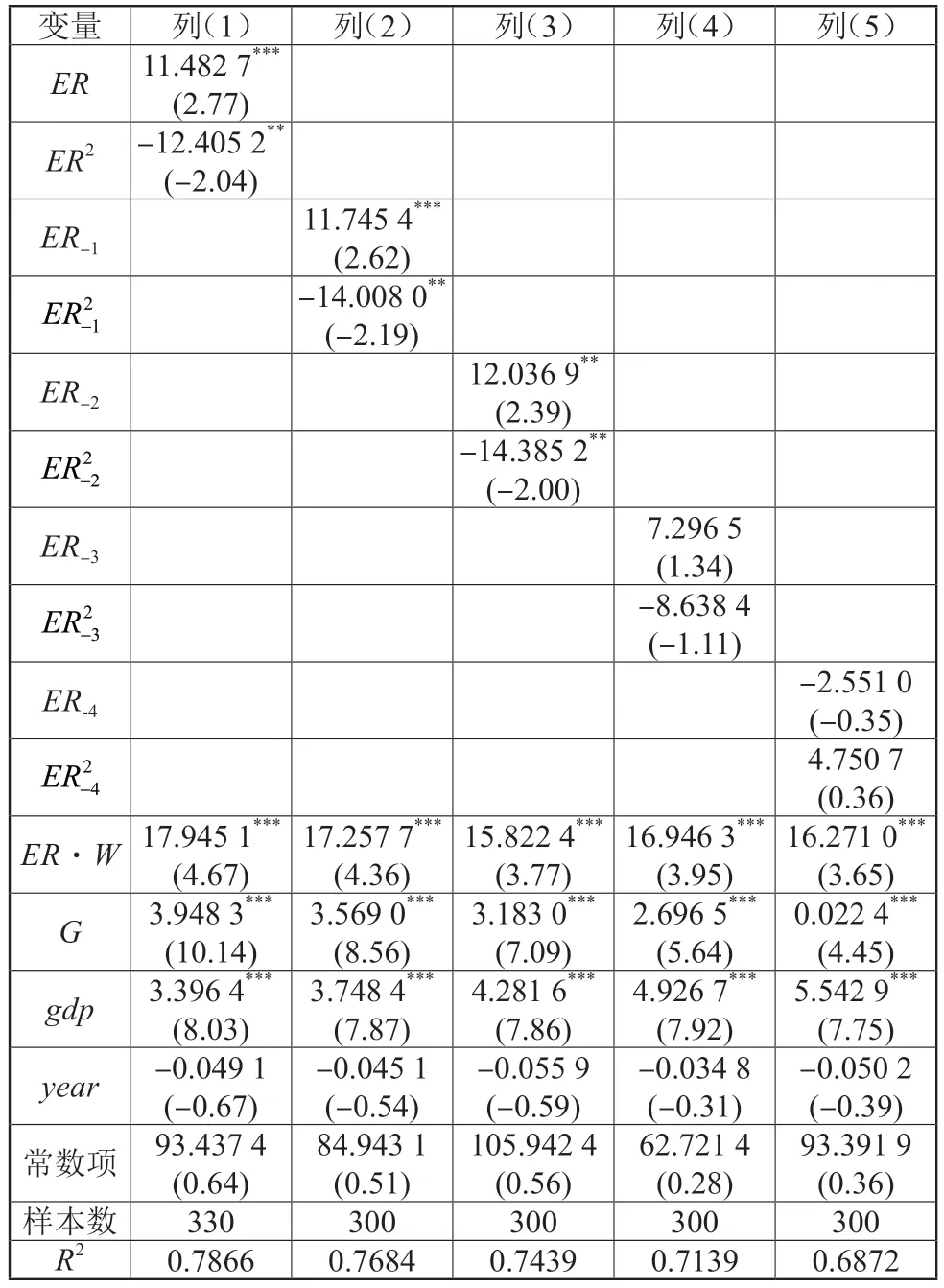

本文运用Stata15.0进行回归分析,表4中列(1)为模型(1)的回归结果,列(2)~列(5)分别为环境规制滞后一阶到滞后四阶的回归结果,均为固定效应模型。

从表4的回归结果我们可以得到以下结论:

表4 全样本回归结果

(1)列(1)~列(3)的结果表明,企业创新能力和环境规制水平在一定范围内呈正相关关系。然而,当环境规制强度跨越临界点,环境规制强度的提高反而会给地区创新能力带来负向作用。本文研究结果与蒋伏心等[1]的“U”型结果恰恰相反,其认为“补偿效应”及“抵消效应”的相对大小是导致“U”型结果的原因,当环境规制强度在一定范围内时,“抵消效应”占据主导地位,对研发资金投入挤占明显,而当环境规制进一步提高时,“补偿效应”逐步显现,也就是环境规制会促进企业创新。“补偿效应”和“抵消效应”的相对大小是影响创新产出的重要因素,但是省份之间环境规制溢出效应的作用也会影响地区创新。本文认为出现倒“U”型结果可能是因为在合适范围内,环境规制的“补偿效应”大于“抵消效应”,而当本地环境规制水平过高时,不仅存在“补偿效应”与“抵消效应”的作用,还存在企业选择转移进而削弱创新产出的可能。

(2)环境规制强度的加权系数均为正且显著,这进一步证明了上述推测。其余省份的环境规制力度会对当地企业的创新产生正向影响。这可能是因为“污染避难所假说”导致的企业空间自选择效应使得城市间形成“以邻为伴”或“以邻为壑”的增长方式[9],如果ER·W的系数大于0,则表明一些本可以通过迁址逃避环境治理成本的企业选择了创新。当其他省份的环境规制力度相对较高时,企业选择异地转移也无法减轻成本,这迫使企业只能选择就地创新以适应当地环境规制政策。相反,当某些地区制定的环境规制政策力度较弱时,就会成为企业异地转移的目标,即成了“污染避难所”。

(3)从滞后模型的显著性来看,不仅当期环境规制强度会影响企业创新,滞后一期和滞后二期也会对企业的创新产生影响,滞后三期之后便不存在作用。企业进行就地创新和异地转移的抉择时,前两期及当期的环境政策会给企业带来参考意见,企业会根据连续几期的环境规制强度判断地区的政策走向和环境规制强度趋势,进而估测为避免环境污染缴纳的税费和未来的可持续竞争能力,这会成为企业选择就地创新或者异地转移的判断准则。

3.2 区域异质性回归

3.2.1 东、中、西部地区创新能力的差异

按经济发展水平差异把全国划分为东、中、西部是常见做法,本研究也借用此做法,划分标准来自国家统计局。在本研究选用的中国30个省份中,东部地区包括河北、辽宁、天津、北京、山东、江苏、上海、浙江、福建、海南、广东11个省份,中部地区包括吉林、山西、黑龙江、河南、安徽、江西、湖北、湖南8个省份,西部地区包括陕西、云南、四川、贵州、甘肃、广西、青海、重庆、新疆、宁夏、内蒙古11个省份。

首先对全国和东、中、西部地区的创新能力进行描述性统计,如表5所示。

表5 全国和东、中、西部地区创新能力Inn描述性统计

从表5可以看出,东、中、西部地区的创新能力存在显著差异,东部地区的创新能力是中部的三倍以上,是西部的6倍有余。环境规制强度在创新能力悬殊的不同地带是否会存在不同的影响是本文进一步要探究的问题。

3.2.2 异质性回归结果

本文分别对东、中、西部地区进行模型(1)回归,结果如表6所示。

(1)从表6的结果可以看到,只有在东部地区,环境规制强度对创新能力的倒“U”型影响显著,在中部和西部地区均不显著。周浩和郑越[45]认为人们对环境、生态的质量要求也会随着经济发展水平的提高而提高,高污染、高耗能的企业会被社会诟病;而在中、西部地区,政府相对更加注重GDP的增长,会有意放松环境规制标准。因而不同地区在不同发展阶段、不同发展目标条件下,环境规制对企业创新能力的作用会有显著差异。

表6 东中西部回归结果

(2)ER·W系数在东部的t值为4.73,十分显著,在中部为3.29,依旧显著,但在西部为-0.97,不显著。这与上述结果本质上是相同的。当西部地区为实现GDP的快速发展刻意降低环境规制标准时,其更多地吸引到一些高污染企业,这些企业在原区位因无法承受高额治污费用而转移到低环境规制标准的地方。“保护环境”在东部地区已经成为共识,高标准、严要求让不少企业无法承担治污和技术创新的费用而转移到其他省份,东部也就成了“污染输出”的主力军,因此,其他省份的环境规制强度会直接影响到企业就地创新或者异地转移的选择。相反,西部地区环境规制标准较低,成为“污染输入”的主要目的地,西部可以接受高污染企业进入以达成经济发展目标,原有企业也没有因环境规制而要转移出去的压力,所以其余省份的加权环境规制强度对西部没有显著的影响。

值得注意的是,诸多学者实证研究表明高污染企业受环境规制的影响最大,环境规制对重度污染企业的技术进步能形成更大激励[46],相应的,其迫使重度污染企业转移的压力也显著大于对中度和低度污染的企业。这间接说明了东部的污染输出产业以高污染产业为主,例如造纸制品、石油加工、非金制造、化学加工等,而像纺织服装、文体教育、仪器仪表、家具制造等的中、低度污染产业受到环境规制的影响较小。此外,重污染企业更易受到环境规制的影响,更易选择转出以逃避高额税费,这与“污染避难所假说”的本质是契合的。下文将对这一点进行进一步研究。

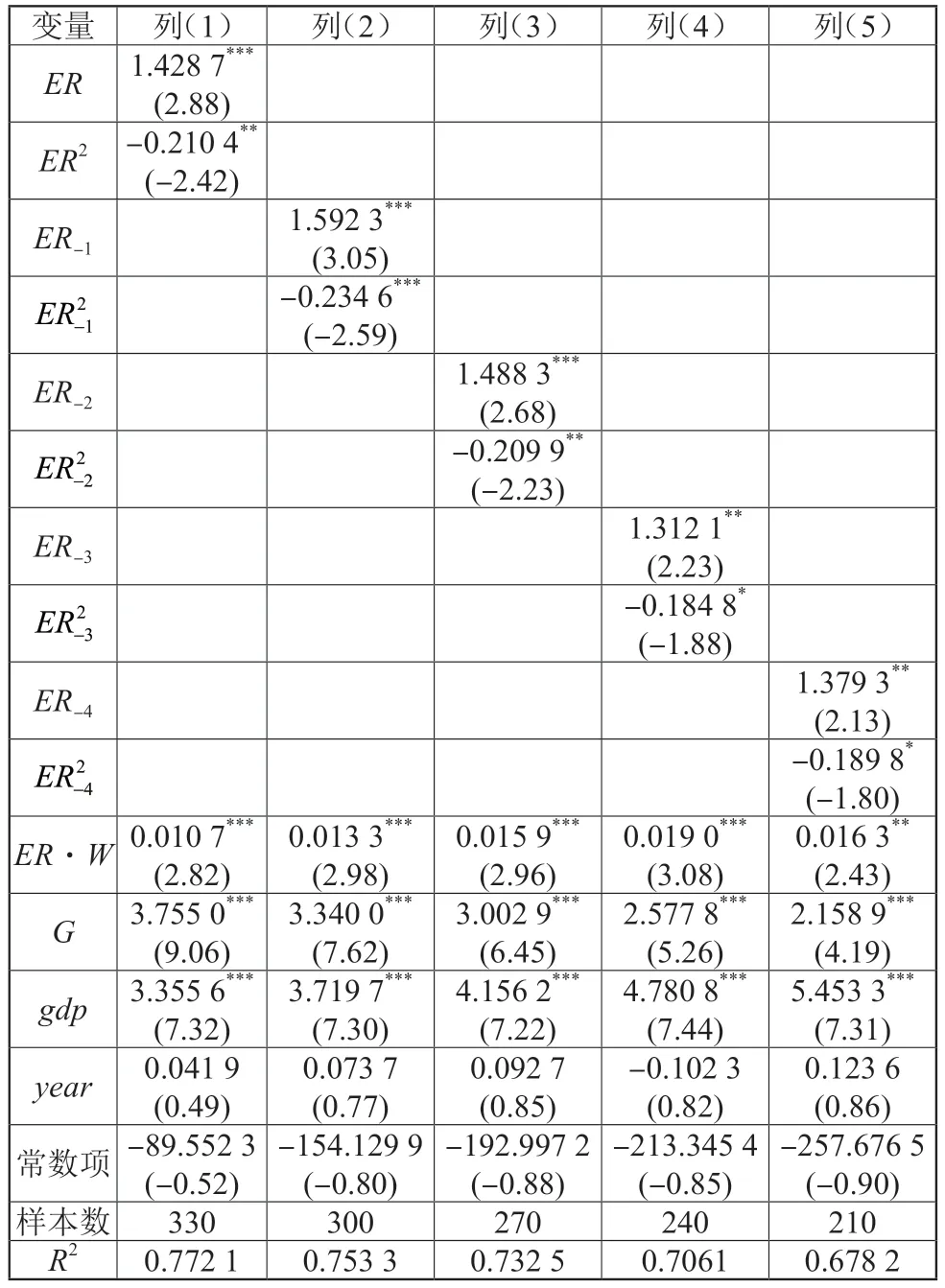

3.3 环境规制对创新的中介效应分析

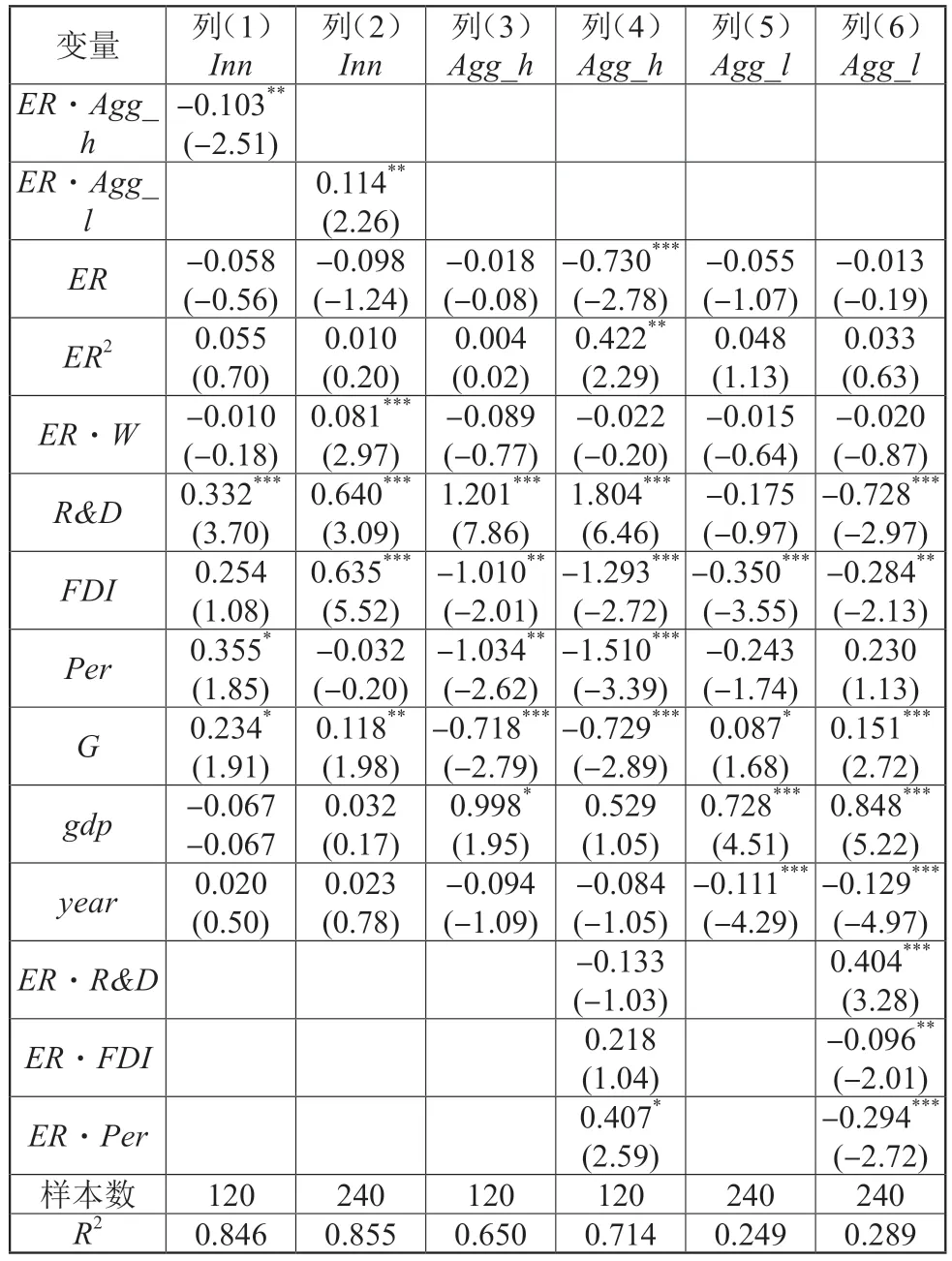

环境规制对创新能力的影响机制主要是增加资金投入和增加研发人员两种途径,本研究分别添加R&D、FDI和Per与ER、ER2的交互项以探究环境规制强度对创新能力的影响是否在不同的R&D、FDI和Per水平下存在差异。为了更直观地呈现出中介效应的作用,将未添加交互项的模型(1)亦呈现在表7中。

表7 中介效应探究

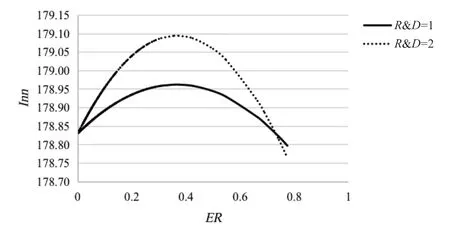

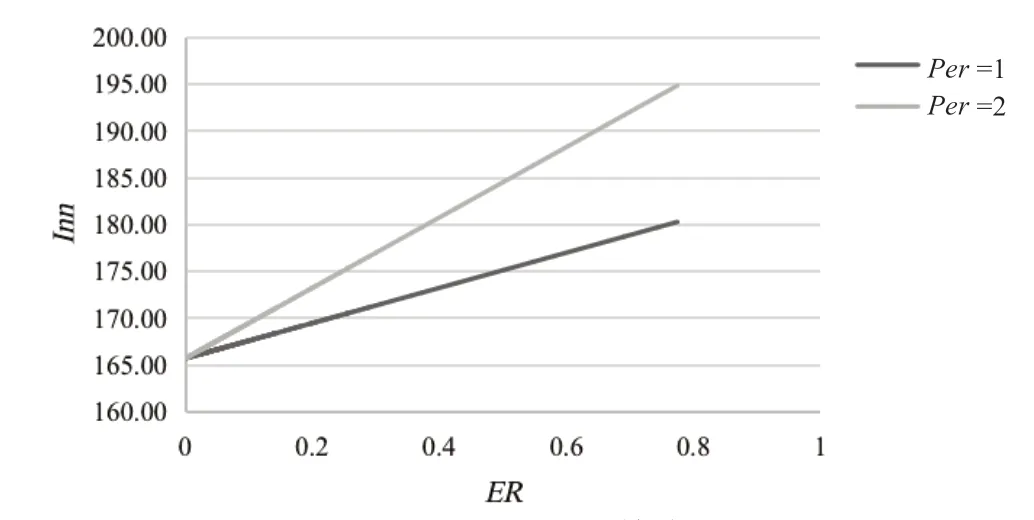

R&D、FDI和Per三者的中介效应显著性存在差异,R&D、FDI与ER、ER2的交互项均显著,Per与ER交互项的t值为3.20,但与ER2的交互项系数t值只有0.34,并不显著。该结果表明在资金层面上,R&D、FDI作为环境规制对创新能力的中介变量存在正向作用的差异,当环境规制对创新为促进作用时,随着环境规制强度提高,增加研发投入和外商直接投资能够大幅提高环境规制的促进力度,但是当环境规制对创新的作用已经越过最高点,开始抑制创新时,研发投入和外商直接投资的效果也会减弱。在图2中,曲线1(即R&D=1)表示R&D投入在较低水平,曲线2(即R&D=2)表示R&D投入在较高水平。图2表示在不同的环境规制水平下,不论是宽松的环境规制政策还是严格的环境规制政策,加大R&D投入都能在一定程度上提高创新能力。另外,越靠近环境规制的作用拐点,R&D对于创新能力的提高作用越大。FDI亦是如此。图3表示不同Per水平下环境规制对创新的作用特点。由于ER2与Per的交互项不显著,ER在不同Per的水平下对创新只有线性作用。同样,在图3中,曲线1(即Per=1)表示低水平Per,曲线2(即Per=2)表示高水平Per。可以看出在不同的Per水平下,环境规制对创新只存在正向作用,不仅环境规制对创新的促进作用会随着Per的增加而提高,且Per对于创新的促进程度会随环境规制强度提高而增强。

图2 R&D的中介效应

图3 Per的中介效应

3.4 对基础模型的稳健性检验

为进一步探究回归结果的稳健性,本文结合张成等[34]和侯伟丽等[41]的方法将环境规制强度替换成地区治理废水投资项目完成额与工业总产值之比。“治理废水投资完成额”数据来源于国家统计局地区数据分省年度数据。这里同样剔除西藏的数据,时间跨度依旧为2007—2018年。稳健性检验结果如表8所示,回归结果显示环境规制强度和创新能力呈现倒“U”型关系,ER·W的系数依旧是正数且显著,与表2全样本回归结果保持一致,故回归结果稳健。

表8 稳健性检验结果

3.5 “污染避难所假说”削弱“波特假说”的进一步检验

ER·W的显著性,即其余省份的环境规制增强对本地创新的促进作用值得进一步探索,究竟是其他省份的“波特效应”产生的创新溢出效应导致本地创新能力提升还是企业衡量转移成本后选择就地创新导致本地创新能力提升,“污染避难所假说”在其中起到多大的作用?

由于影响企业迁移的因素为就地创新成本与异地转移成本之间的权衡,企业的治污成本在其中起到很大作用。为区分行业之间的治污成本,故本文分别选取重污染产业和轻污染产业的产业集中度来衡量产业转移。囿于数据可得性,重污染行业以非金属制品制造业为代表,轻污染行业以医药制造业为代表。为了与省级面板数据进行匹配,本文选用区位熵作为衡量产业集中度的指标。区位熵的计算公式如下:

首先,为探究企业是否会通过产业转移规避环境规制,在模型(1)的基础上加入环境规制与产业集中度的交互项,并加入前文的三个中介效应,设立模型如下:

式中:Agg_h、Agg_l分别表示重污染行业产业集中度和轻污染行业产业集中度;X'表示在模型(1)X控制变量的基础上添加了R&D、FDI和Per三个中介变量。回归结果为表7中的列(1)和列(2)。

接着,为了探究环境规制是否会直接对产业集中度产生影响,以进一步作证“污染避难所”假说的可能性,将产业集中度(Agg)作为被解释变量进行回归,同时加入R&D、FDI、Per与ER的交互项研究影响不同污染水平企业转移的因素,建立模型如公式(11)、(12)所示:

重污染行业和轻污染行业存在明显污染成本差异,能较好地揭示环境规制对企业转移的影响是否与污染水平有关。通常来说,重污染行业的污染排放量较高,治污成本也会更高,在面临相同的环境规制水平下,其更易受到约束激励选择转移。通过模型(9)和(10)对比结果可以探究“污染避难所假说”是否存在,回归结果为表9中的列(3)~列(6)。

(1)从表9得到,产业集中度(Agg)与环境规制强度(ER)的交互项在列(1)和列(2)中都是显著的,差异在于作为重污染行业代表的非金属制品制造业产业集中度降低,即企业转出有利于提升创新水平,产业集聚会抑制环境规制对创新的促进作用;而轻污染行业(医药制造业)产业转出会抑制创新,反而产业集中度越高越有利于环境规制对创新的促进效果。这从现实角度解释是合理的,重污染行业例如煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、纺织业等往往不具备高技术、高研发的特质,产业集中度提高,地区整体的研发水平自然下降,而轻污染行业例如交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业倾向于拥有高技术研发投入与产出,产业集中度越高,研发水平也会随之上升。另外,在高污染行业集中的地区,治污成本更高,环境规制提高对资金的挤出效应更为明显,进而影响创新研发支出,轻污染行业所遭受的挤出效应微乎其微。另一种可能的解释是环境规制强度提高迫使重污染产业转移的作用效果更强,从创新的绝对量上来说,产业转出会减少地区总体创新能力。

(2)表9中列(3)~列(6)可以进一步验证“污染避难所假说”削弱了“波特假说”的解释。在加入R&D、FDI、Per与ER的交互项后,结果列(4)和列(6)之间产生了显著差异。列(4)表明环境规制与重污染行业产业集中度存在正“U”型关系,由于对称轴为0.865,大于所有样本的环境规制强度值,即样本都分布在“U”型曲线的左侧,所以随着环境规制强度的提高,重污染行业集中度会下降。但列(6)表明环境规制对轻污染行业产业集中度没有显著影响。这与结果列(1)、列(2)是契合的,重污染行业污染治理成本高昂,对环境规制的改变更敏感,更易受到环境规制的影响,在环境规制强度提升时,重污染行业产业集中度会出现显著下降,轻污染行业反之。综合来看,对于重污染行业,“污染避难所假说”是存在的,企业会为了规避环境规制选择异地转移,且污染企业转出有利于本地的创新,虽然企业转出会带来创新成果绝对量下降,但是其转出为更多企业“腾笼换鸟”,更有利于低污染水平、高技术水平的企业引入,进而带动地区创新能力提升;而轻污染行业不存在明显的“污染避难所”效应,其不受环境规制的显著影响,但是轻污染行业集聚有利于地区创新水平提升。

表9 产业转移验证回归

4 结论与政策建议

在新发展理念下,通过“绿色”约束让企业实现创新的内在动力转化有利于我国实施创新驱动战略。政府和企业分别是环境规制政策的制定者和执行方,政府与企业的执行互动程度是决定环境政策好坏的关键,政府制定环境规制政策要充分考虑到企业的承受能力和执行能力。从省级层面看,环境规制对企业创新有倒“U”型影响,适度的环境规制强度可以通过“补偿效应”的主要作用促进创新,但是过度的环境规制强度会迫使企业转出而抑制创新产出,即“污染避难所假说”会削弱“波特假说”。但该结论并不对中国所有区域都适用——东部地区与全国回归结果一致;中部地区不存在明显的“波特效应”,即不受本地环境规制影响,只受其他省份环境规制影响;西部地区均不受影响。环境规制会通过研发支出、外商直接投资、研发人员全时当量的中介效应对创新产生促进作用,研发支出、外商直接投资只能在最佳环境规制强度处发挥最优作用,而研发人员全时当量的作用与环境规制强度呈正相关。根据行业污染程度划分,重污染行业更易受到环境规制的影响而选择创新或转移,重污染行业集聚的地区创新能力会更弱,而轻污染行业的集聚水平不受环境规制强度的显著影响,轻污染行业集聚的地区创新能力会更强。

基于本文研究,提出以下四条政策建议:

(1)选择适度最优的环境规制强度。制定环境规制政策以促进企业的创新能力要把握“适度”原则,过低的环境规制标准对企业缺乏约束效果,过高的环境规制标准又使得企业寻找低标准地区进行转移,不仅达不到提高创新能力的目的,还使得某些低标准省份承载的环境压力激增,这不利于企业技术创新与环境治理水平迈上新的台阶。另外,从中介效应的作用来看,越靠近最佳环境强度,研发投入和外商直接投资对创新的促进越明显,这有利于发挥资金的最大价值。因此充分考虑环境规制的最优强度显得尤为重要,政府应立足于各个省份的现有创新能力和治污水平,在制定环境规制标准时不仅需要考虑各地企业的承受能力,也要结合其余省份的环境规制强度,以保证当地企业获得最优的正反馈效果。

(2)减小污染避难所的惯性。污染企业的省际转移既不能提高创新能力,也不能从根本上解决污染问题。高污染企业更易受到环境规制的影响,对于某些环境规制政策较为宽松的省份而言,其作为污染避难所的承接地往往会承接高污染企业转移,不断转移而来的重污染企业会逐渐使得污染物累积,使地方环境承载力不堪重负。从长远角度看,历史经验证明不顾环境可持续发展的“经济先行”道路会在后期的污染治理过程中得不偿失。为提升GDP主动降低的环境规制水平不是长远发展之道,在政府官员的晋升机制中也应当逐步破除“唯GDP论”的路径,“经济”与“环境”应当两手抓。中国各个省份的环境政策应当统筹规划,从整体最优的角度制定环境政策,实现各个省份经济发展与环境保护的协同进步。

(3)因地制宜制订环境政策。不同省份由于经济发展水平、产业结构、创新能力均存在差异性,其响应环境规制政策的能力和程度亦不尽相同。单从三大经济带角度看,东部地区的创新反馈对本地和异地环境规制都很敏感;中部地区亦会受到其余省份环境规制强度的影响,但在显著性和系数上均小于东部,且不存在显著的创新反馈结果;然而,西部地区几乎不受环境规制的影响。追本溯源,这是由于东、中、西部地区长期环境规制要求不同,高要求的东部地区能充分发挥环境规制促进创新的机制,而中、西部地区无法产生此作用。故东部地区要考虑到整个中国环境的可持续发展目标,不仅要将提升自身的创新能力和污染治理水平作为发展目标,也要尽力减少对其余省份的污染输入。西部地区不可一味追求GDP目标,应适当提高环境规制标准以提高污染企业转移的门槛,从而增强对西部地区的环境保护,并且在一定程度上倒逼污染企业进行技术创新。

(4)政府加大企业科技投入支持。根据前文提到的“抵消效应”,治污资金会挤占企业创新资金,长期的资金投入会给企业造成严重负担。这不利于企业大刀阔斧地进行技术研发,从而制约企业创新的内在潜力。政府直接的资金扶持对于企业打破资金壁垒、投资研发活动起着关键作用。除此之外,在资金扶持的基础上,政府也要为企业研发提供税收优惠和融资渠道,强化环境规制对创新作用的“补偿效应”,减轻企业的运营负担,从根本上提高企业创新的内在动力,完善国家的创新体系,敲响创新驱动发展战略的铿锵鼓点。