审美伦理之维:王小帅电影对中华优秀传统文化的承继性探究

颜景懿 袁智忠

尽管审美和伦理是两种不同的理论范畴,它们之间存在矛盾和冲突,但又是联系和统一的。中华优秀传统文化以伦理为本位,在中和之道、以美养善、美善合一的背景下,审美和伦理的统一有利于建立安定、团结、和谐的社会秩序。审美伦理是关于人的审美意识、审美实践伦理化的概念,具有社会性、阶级性和时代性。尽管中西方对审美与伦理关系的认知存在一定差异,但是,纵观中西哲学史,审美与伦理的具体内涵都处于变化和发展之中,以适应不同时代的政治、经济、文化发展的需要。体现在电影中,关于审美与伦理的关系、艺术的审美价值和伦理判断也不是一成不变的。

在中国电影百余年的发展脉络中,电影创作无不受到伦理思想的浸润。[1]王小帅电影以冷峻、克制的影像语言表现了时代变迁中的个体挣扎。虽然带有强烈的现代色彩和反思精神,但是,其电影的内蕴指向是现代社会中人们的个性化、多元化的审美伦理诉求。王小帅电影在承继中华优秀传统文化“美善合一”审美伦理观的同时,从审美理想、审美张力、审美境界三个方面对弘扬中华优秀传统文化中修身之道、家庭美德、仁爱精神进行了创造性的思考和探索。

一、“美善之和”的审美理想

从“诗言志”到“文以载道”,中国历代文艺思想家都有对文艺作品与道德旨趣关系的讨论,尽管各代文人对“志”与“道”的具体内涵有不同认知,但基本都集中于志向意趣、自然之道、圣贤之道等三个层面,于是诗、文与志、道的关系也成为中国传统文艺美学的经典话题。中国的文艺传统不看重过度华丽藻饰的形式美,认为文艺作品是对创作者志向意趣的反映,好的文艺作品应该是内容与形式的和谐统一,并且形式美要服从于内容善,文艺作品需要具备教化功能,以此来影响欣赏者的审美心理和思想认识。20世纪90年代初,刚从北京电影学院毕业的王小帅有着强烈的表达欲望和创作激情,他敏锐地察觉到社会普遍弥散着对个人前途命运的迷茫彷徨情绪,此时的王小帅便将镜头对准处于困境中的个体。以《冬春的日子》(1994)肇始,此后王小帅所有的创作都未曾脱离对现实的关注与反思。

王小帅的电影以一种审美认知活动的“真”,实现了艺术美和伦理善的调和。具体来讲,其电影以立足当下回望过去的叙事策略,聚焦特殊的时代背景、特定的群体记忆、独特的地域特色,把个体化的真实情感经由影像语言转化为集体痛感。《冬春的日子》和《极度寒冷》(1996)是王小帅对个体精神的探寻,艺术家在社会上是小众群体,良好的文化素养和对时代精神的敏感意味着他们能更快速更警觉地意识到人与人、人与社会间的疏离感,王小帅借画家和行为艺术家的精神困境来表达人的异化,在颇具先锋色彩的电影语言和主题内涵中蕴含着一个电影人的严肃思考。此后接续创作的“三线三部曲”《青红》(2005)、《我11》(2011)、《闯入者》(2014)是王小帅回望过去的代表作,对三线建设这一特定的时代现象,王小帅结合自身经历主动挖掘表达了这段历史。王小帅以电影作为载体,在其中倾注了他对社会、对国家、对民族、对历史的责任感,以反思精神展示时代的阵痛和创伤。

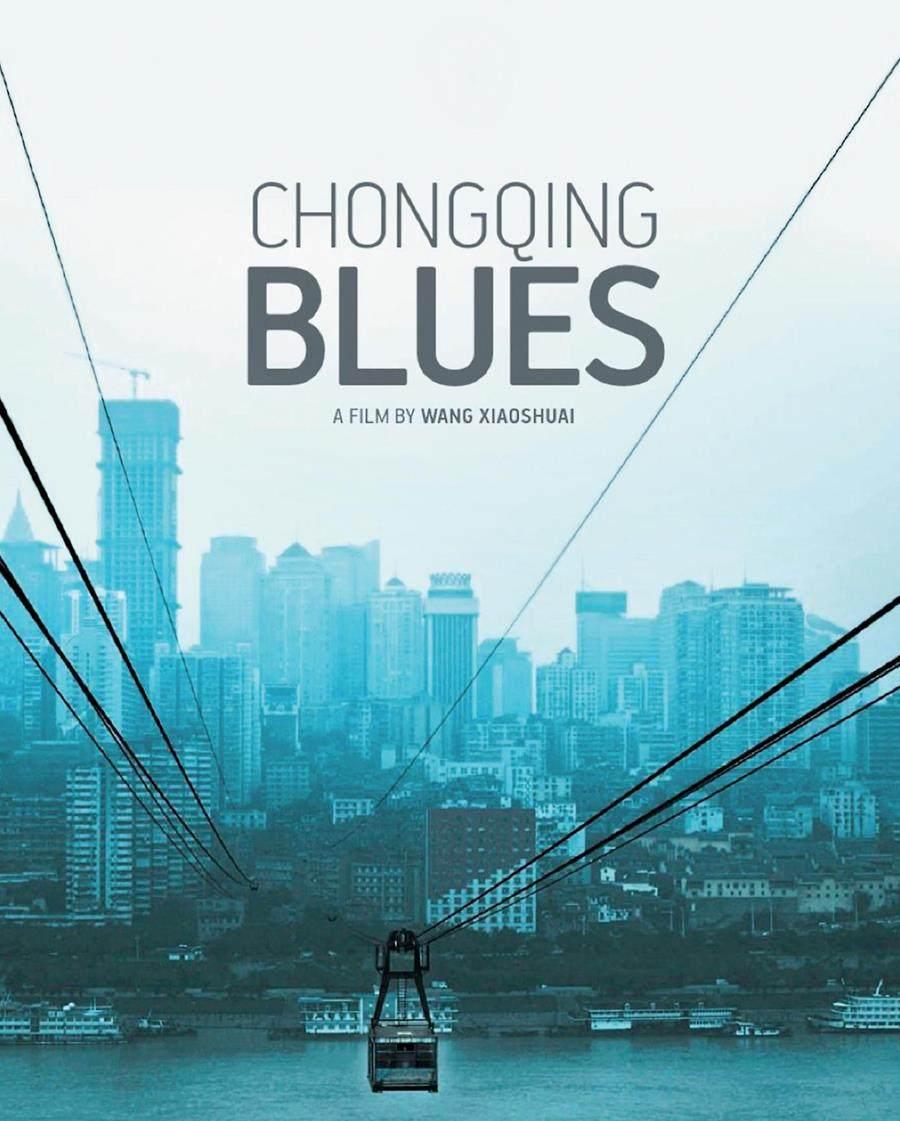

《极度寒冷》《左右》(2007)、《日照重庆》(2010)、《地久天长》(2019)力图展现现实生活的残酷与荒诞,以此来实现艺术作品的道德教化作用。艺术的道德教化作用与艺术的审美作用不仅不相矛盾,而且还是艺术审美作用的重要组成部分。[2]《极度寒冷》通过齐雷的病态和死亡展现了疏离的人际关系、空虚的个人精神,以个人内在“恶”的表现,反观伦理善;《左右》和《日照重庆》通过戏剧化的家庭伦理叙事展现了现代家庭的信任危机、亲情危机,以家庭环境的人伦道德,衡量社会美;《地久天长》以刘耀军夫妇的家庭悲剧讨论时代下个体的创伤,而这种伤痕也正是社会美影响家庭伦理的特殊体现。从题材选取来看,这几部影片似乎都致力于表现生活,将电影叙事置于美好生活的对立面。虽然现实生活本身并非全然正向,但是电影对现实生活的艺术化呈现也并非全然照搬,而是倾注了创作者的道德品性和审美理想。这种立足于现实的“真”为艺术的“美”与“善”找到了一种平衡,力图实现“美”与“善”的和谐与统一。

深受“文以载道”文艺创作观影响的王小帅在展现残酷的情节时会自觉或不自觉地流露出光明和希望的倾向,试图引导观众改造现实、趋于完善,指向最终的审美理想——“和”。“和”或“和谐”是中华文明的核心价值。从宇宙到人生,从家庭到社会,从人际到国际,从政治到经济,“和”的价值和观念无处不在。[3]王小帅电影在表现冲突与隔阂的表象下暗含对“和”的追求与向往,冲突的生发地以及弥补冲突的场域都指向了家庭。王小帅的影片所聚焦的家庭故事都存在不同程度的残缺,主人公与家庭有的充满隔阂,有的直接逃离家庭,这种家庭内部的矛盾逐渐扩展至个体与社会乃至时代的矛盾,并成为导致个体悲剧命运的源头。《青红》《十七岁的单车》(2001)、《日照重庆》《闯入者》《地久天长》所表现的家庭矛盾集中在父辈与子辈之间;《冬春的日子》《梦幻田园》(1999)、《左右》主要突出夫妻間的家庭矛盾;《极度寒冷》《二弟》(2003)、《我11》所表现的家庭本身就带有残缺性;《扁担·姑娘》(1998)中的高平、东子、阮红以“离家之人”的姿态出现……王小帅以悲天悯人的创作态度对具有悲情色彩的个体及其所处家庭进行了严肃性的思考和表达,不仅能够引导观众审视他人苦难、达成情绪宣泄,而且能够引导观众思考导致主人公苦难的根源以及应如何对主人公的苦难予以抚慰。

中国自古以来有悲情传统,但中国的悲剧与西方的悲剧相比具有明显不同,西方悲剧强调理性与美的统一,中国文艺传统注重“文以载道”,强调善与美的统一。因此,惩恶扬善成为中国文艺观念不言自明的“套路”,为投合民众悲喜交融的审美情趣和善恶有报的人生态度,在叙事中以“大团圆”作为结局已经成为创作者与观众间的默契。缓慢平和的叙事节奏、灰暗冷峻的影像色调、生活化的碎片细节、人物命运的徒劳挣扎共同奠定了王小帅电影的悲剧基调。王小帅的电影虽然不是一悲到底,但基于其一以贯之的现实批判和反思意识,也避免了“大团圆”式的结尾,而是在开放式结尾和家庭的情感抚慰中流露出温暖底色。

二、“孝道自然”的审美张力

“孝”源于“道”的现“象”,“道”是孝之美的生成本源。[4]“孝”借助“道”的自然存在、自由发展、成其自身,本真之美得以自然生成。世间有了万物,有了人,自然有了孝,长幼之间的自然天伦就是孝的情感来源。对“孝”的“审美观照必须从对于‘象的观照进到对于‘道的观照”[5],“孝”与“道”密不可分,孝道既符合“孝”的自然性,又分享“道”的自然美。王小帅电影正是利用了孝道原初的自然本真之美呈现了电影的审美张力。

孝道的自然美与人伦发生关系主要体现在现实关系的内在气韵与人的伦理观念的异质同构中。在具体的社会生活实践中,“父慈子孝”的理想经常会遭到各种现代理念的冲击,孩子的自我意识与父子人伦间产生难以调和的矛盾,父子冲突又会导致个体压抑、家庭秩序混乱和人际关系阻隔。以青春叙事为主线的《青红》《十七岁的单车》以及聚焦人伦关系的《日照重庆》《地久天长》对“父慈子孝”均有不同的呈现。《青红》中父亲的专制不仅为青红的青春蒙上了一层阴影,而且使得整个家庭都处于紧张和焦虑的氛围之中,在父亲不容置喙的强势权威下,青红的主体意识被遮蔽;《十七岁的单车》中当少年的执念与父亲对继女、家庭的责任发生冲突时,小坚成为了不富裕的重组家庭中被牺牲的对象;《日照重庆》中老林在探寻儿子死亡原因和真相的过程中抽丝剥茧地揭示出父子十多年未曾相见的事实,成长过程中父亲的缺位和对父亲寻而不得的失落造成了林波性格的敏感,为他的冲动埋下了祸根;《地久天长》中青春期的继子刘星的叛逆和刘耀军夫妇难以走出丧子的伤痛使这个组合家庭充满了压抑,最终刘星以离家出走进行反抗。孔子有言:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣!”“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生撰。曾是以为孝乎?”[6]子女对父母的孝是建立在自然地尊重和爱父母的情感基础上,有了真实的情感,自然会流露出喜悦的表情。王小帅电影的叙事正是利用观众自然流露的中国传统儒家思想中的孝悌观念营造审美张力,展现个体与时代的矛盾,从而让观众在孝道自然与人伦理情之间难以做出抉择。

中国传统的审美观既尚情又重理,而中国伦理观的“理”与血亲的“情”在母体之中就紧密地联系在一起,互相渗透,不可分割。王小帅电影常以家庭温情对主人公的苦难予以抚慰,家庭的温情正是建立在对孝道的认可基础之上,带有反叛意识和独立精神的人物也都源于家庭,并带有家庭意识和孝道意识,在面对代际冲突、精神困境、时代创痛时,孝道成为调和矛盾的良药。《冬春的日子》中冬以大男子主义的姿态将春带到东北老家,他用一种笨拙而质朴的方式来弥合父子多年的间隙;《极度寒冷》中姐姐对齐雷的照顾责任源于她对早逝父母的孝心,成为影片为数不多的暖色;《梦幻田园》中作为知识分子的文刚对妻子娘家人不入流的作态颇多不满,但出于对长辈的孝敬和尊重而维持着表面的和平;《青红》中青红在爱情和亲情的天平两端,选择了遵循父亲意愿,拒绝了小根的求爱;《日照重庆》中林波好友小昊在父亲病重后幡然醒悟,影片借小昊之口想象性地缓和了老林与儿子的对立关系;《闯入者》中小儿子同样出于“子欲养而亲不待”的恐惧而选择舍弃独立生活照顾母亲;《地久天长》中最后继子刘星带着女朋友回归家庭,使刘耀军夫妇在晚年又有了一个完整的家,人生创痛得以缓解。王小帅电影始终流露着“孝道自然”的审美张力,这与他的成长有关。在他的自传《薄薄的故乡》中不难发现,他的电影创作受父亲的影响很大,正如他自己所述:“现在说起来,这种对父亲的复杂印象很多人在成长的过程中都是经历过的吧。”[7]

源于相同的文化基因和民族心理,观众因影片人物悲剧性命运而被压抑的审美情感又在孝道的调和中予以释放,他们不仅能够与影片人物感同身受,而且能够以“旁观者”的身份对影片情节和人物进行道德和价值评判,甚至可以基于此对创作者的创作手法、创作意图进行评判,实现对电影文本内外的双重超越。王小帅的电影始终保持着对中国普通家庭的关注,传达了孝道作为观众普遍的审美心理诉求,从而在对生活细节和人物命运的刻画中展现真实生活的多义性和开放性,构成了影片的审美张力。当观众看到王小帅电影中由父辈与子辈冲突导致的个体压抑、家庭不和、人際关系不协调,会联想到自己成长经历中与此相似的情境。比如刚刚萌芽的恋爱遭到父亲武断扼杀、父亲的承诺迟迟没有兑现、从小缺乏父亲关爱、因没有血缘关系被养父母当作替代品等,并设身处地想象如果自己是某个角色应当如何解决冲突、走出困境,以“孝道自然”的移情方式对其中的角色或情节产生共鸣,通过把握孝道情感的真实、自然、淳朴之美,来体悟现实社会的本真与生命之美。

三、“至美至乐”的审美境界

中国哲学强调审美境界与人生境界的互通性,在人伦道德和人生态度两个层面追求一种人格的完善。庄子“至美至乐”是审美境界中的最高境界,而要达到“至美至乐”的最高境界必须先实现人格的自由,在精神层面做到“无己”,做到“外天下”“外物”“外生”。这种对非内心层面的物质利欲得失和生死祸福忧患采取淡然的态度,正是王小帅的创作初衷。正如他自己所说:“对我而言,现在能持之以恒地按照自己的创作思路走是最可遇不可求的,因为你需要和投资人沟通、和周边的合作人沟通,这么多年,我还能紧紧抓住自己觉得最可贵的东西,回到电影本身做电影,对我而言是意义最大的。”[8]

中国传统文化中,孔子注重以审美的精神完成道德的修养,强调以“乐”的情怀去成就“仁”的德性[9],如“颜回之乐”所传达的超越人生苦难的审美境界。孔子对颜回的赞赏并非只是对简朴生活的推崇,而是对颜回不为名利所累、知足常乐的内在修养的肯定。庄子认为,对功名利禄等外在事物的过度追求会使人成为欲望的奴隶,从而丧失人的自主性和心灵上的自由,是人生的一大悲哀。[10]王小帅对“至美至乐”的坚持不仅体现在他创作态度的“外天下”“外物”“外生”而实现的一种“无己”的超然,他的电影也传达出与中华优秀传统生命观、伦理观、美学观相似的观点。

对此,王小帅的电影从两个方面进行了表现。一方面,影片中能够发挥主体能动性,将道德规范内化为生存原则,笑对苦难的角色最终都走向了超然平和的人生境界。例如,《日照重庆》中的老林和《地久天长》中的刘耀军夫妇,他们所经受的苦难和挣扎最终演化为珍贵的人生体悟,展现出一种“哀而不伤”的生命之美,对道德和正义的自觉追求使得外在苦难转换升华为内在至善。

另一方面,影片中为名利外物所累,将他人、社會作为自我发展对立面的角色则陷入更大的苦痛境地,然而这样的角色在影片的结尾都进行了影像的开放式处理,以情理来调和情感。如“三线三部曲”近乎相似的结尾,尽管小根、谢觉强、男孩处于一种为俗世所累的生命状态,自我价值与某种矛盾发生冲突从而酿成悲剧,生命的消陨反而使观众逐渐领悟了生命的真谛,于繁杂俗世中为各自迷茫不安的内心寻得了宁静。

其实,审美的喜悦要依靠自身对美的追求来实现,要依靠理智在欲望和德性间作出抉择,实现真善美的统一,并以善作为审美的最高境界。因此,达到审美境界并不是依靠苦行或者神灵的帮助来实现,而是靠人内心对美的追求,审美的境界就是生命升华的境界。王小帅的电影注重叙事而不过多强调戏剧冲突,涉及苦难而不做道德评判,以时代变化为背景探求人的精神世界,于冷峻严肃的主题和冷静克制的表达中发现生命之美,指向至真至善的人生境界和至美至乐的审美境界。

道德情感在对实现审美境界起到重要作用,没有道德价值的介入,纯粹的客观之美也就缺少了生命力与感召力。因此,古人在欣赏自然美景和无情之物时常将自己的审美意趣和人生态度映射其中,“智者乐山,仁者乐水”便是将自然之物与人之志趣相结合的典范。王小帅的电影对观众情感的调动是多方面的,在拍摄手法上,不讲究华丽炫技,而是以平实、朴素的拍摄和剪辑来尽可能地接近现实,使观众在观看电影时好像在观看生活本身;在主题选取上,王小帅聚焦的题材始终离不开家庭和人伦情感,观众对其有天然的亲近感;在创作态度上,王小帅则坚持以一种相对理性的角度,在商业与艺术之间取得一种平衡。对感官刺激和娱乐享受的拒绝,促使王小帅自觉去探求更为高深的境界,“美不自美,因人而彰”,通过记录时代变迁中的人和他们面对苦难、面对困境、面对物欲的不同处置方式,王小帅的电影以隐晦的手法揭示出人生理想和审美境界的最高目标——“至美至乐”,即个体能够将外在的道德约束内化为内在的行为准则,在与自我、他人、社会、自然的相处中实现和谐统一。

结语

研究审美和伦理的“协奏”,无疑将有利于对人自我完善的价值目标进行全局审视,对社会运行的机制系统进行统筹规划。[11]在影视创作中,创作者总是无意识地将自己的审美观念、审美趣味和审美理想倾注于作品之中,文艺作品既体现出创作主体的德性修养,也内蕴着某种倾向的社会风气和文化心理。长期审美实践证明,优秀的文艺作品必然兼顾了审美性和伦理性,美与道德的统一是符合艺术创作和审美规律的。艺术通向道德,影像审美最终需要指向正义。[12]王小帅虽以反叛姿态对历史和现实、制度和人性进行了反思,但在面对欲望、责任、德性彼此纠结交缠时,他借助理性精神在其中做出偏向善与正义的抉择,力求在其影片内实现真善美的和谐统一。

习近平总书记强调:“只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”[13]中国电影理应顺应时代要求,从我国独有的伦理思想传统出发,通过中华优秀传统美德孕育中国电影思想体系的独特性。[14]王小帅电影在“美善之和”“孝道自然”“至美至乐”的审美追求上呈现了中华优秀传统文化修身之道、家庭美德和仁爱精神的历史内涵,展现了“天人合一”“人伦和睦”“中和为美”的精神特质。正是这种探索,为中国电影延续伦理传统,立足中国立场,解决中国问题,为构建中国电影特有的话语体系和理论体系提供了研究路径与价值参考。

参考文献:

[1][14]袁智忠,田鹏.电影伦理学与中国电影伦理学派[ J ].艺术百家,2023(01):126-133,162.

[2][11]陈望衡.审美伦理学引论[M].武汉:武汉大学出版社,2007:81,3.

[3]丁四新.中国古代的“和”:和谐大义及其观念展开[ J ].道德与文明,2022(01):5-15.

[4]杨家友,郭远静.论孝的美学意蕴[ J ].孝感学院学报,2012(04):12-16.

[5]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985:27.

[6][战国]孔子.论语[M].张燕婴,译注.北京:中华书局出版社,2006:16.

[7]王小帅.薄薄的故乡[M].北京:中信出版集团股份有限公司,2019:183.

[8]王小帅,刘小磊.坚守精神的流浪——王小帅访谈[ J ].电影艺术,2010(04):95-00.

[9]王建疆.孔子乐以成德的人生修养与审美境界[ J ].西北师大学报:社会科学版,2001(05):29-33.

[10][战国]庄子.庄子[M].孙通海,译注.北京:中华书局,2007:28.

[12]袁智忠,周星宇.伦理学视域下的电影“救赎”[ J ].四川戏剧,2019(09):99-103.

[13]新华社.习近平出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话[EB/OL].(2023-06-02)[2023-11-15].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6884316.htm.