从“自然”到“生态”

----试析梭罗作品中的生态隐喻

杨伶俐

(扬州大学 外国语学院,江苏 扬州 225009)

突如其来的新冠疫情让人们措手不及,促使人们多方位反思并寻求对策,也提醒人们应调整人与自然的关系。美国康涅狄格大学教授Robert M. Thorson推荐美国人在居家隔离期间阅读《瓦尔登湖》,因为它饱含乐观主义并充满了智慧[1]。程虹也曾说:“用现代的眼光重新审视梭罗的人生、著作及理念,会使我们原本浮躁的心态得到某种程度的宁静。”[2]本文聚焦梭罗作品中的生态隐喻,选取其作品中具有典型意义的元素,如动物隐喻、季节隐喻以及处所隐喻,探析作者从自然生态走向社会生态及精神生态的过程,挖掘其背后的生态理念。

一、生态隐喻的含义

从修辞学角度看,隐喻(metaphor)是指用表示一类事物或现象的词、词组或句子来代替另一类事物或现象的方式,以揭示它们之间的相似性或类比性,进而去感知、体验、想象或理解另一类事物的心理、语言以及文化行为。同时,隐喻还可以表现为根据两类事物或现象在特定属性上的相同或相似,推知它们在其他属性上相同或相似的思维方法。从经验主义角度看,隐喻体现出某种富有想象力的理性思考,它可以促使人们通过一种经验理解另一种经验,新的隐喻可以创造新的见解,从而创造新的现实。自20世纪60年代以来,语言学家对隐喻进行了更深入的研究。莱考夫认为:“隐喻不仅仅是语言的问题,也是概念结构的问题。概念结构不只是理解力问题,还涉及我们经验的所有自然维度,这些维度不仅将世俗经验结构化,也将审美经验结构化。”[3]因此,隐喻不仅仅属于语言学范畴,我们也可以将隐喻视为诗意的想象及修辞多样性,并以此为策略将其运用于文学研究领域。

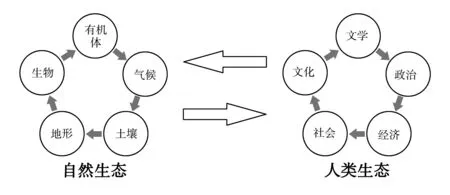

生态隐喻(ecological metaphor)是指通过隐喻类比的方式将生态原理及相关知识映射到另一研究领域。作为一种新的研究范式,生态隐喻为生态批评提供了新的思维方式和研究方法。余晓明为我们清晰梳理了文学生态学隐喻的脉络,从文学关系论、文学有机论、文学整体论三方面展开论述,主张将生态学作为一种隐喻,从而构建文学生态学[4]44-50。

尽管余晓明倡导的是将隐喻视为方法论,与本文生态隐喻概念不完全等同,但其中的文学关系论、文学有机论、文学整体论对生态隐喻的理解极具启发性。借余晓明的图式[4]45,笔者重新解读:首先,自然是一个有机的整体,人类是自然的一部分,二者相互影响。其次,人类生态构成与自然生态构成某种意义上具有相似性,这为生态隐喻将自然生态运用于理解人类生态提供了可能性。同时,自然文学文本所体现出的风骨、精神、生机等要素饱含浓厚的自然气息,虽然文学不能直接作用于自然,但对文学中的生态元素加以分析阐释必然催生生态智慧,尤其在生态危机层出不穷的今天,更能唤起人们的生态意识。

图1 自然生态与人类生态[4]45

鲁枢元曾提出生态学的三分法,即以相对独立的自然界为研究对象的自然生态学、以人类社会的政治、经济生活为研究对象的社会生态学和以人内在的情感生活与精神生活为研究对象的精神生态学,三者分别对应着人与自然的关系、人与人的关系以及人与自我的关系[5]。生态隐喻在一定程度上将三种生态有机结合,通过不同学科间的语言及思维转换,让人们意识到生态危机已经从自然生态渗透至社会生态乃至精神生态中,这种精神生态危机反过来又恶化了整个地球生态。动物、季节、处所书写是梭罗作品中的突出元素,通过对这些元素进行生态隐喻式解读可以更好地理解生态学三分法的含义,并进一步探寻自然书写背后所折射的生态思想。

二、动物隐喻:动物世界的人类法则

新冠疫情引起了人对野生动物的关注和讨论,人类与动物相遇、相处或在艺术创作中变成动物的故事表明人类和动物之间休戚相关,甚至某种意义上动物是人类的化身。动物和人类相似但又不同,就相似而言,对动物的观照提供了思考人类问题的线索;就不同而言,又提供了理解人类独立性的方式,作为他者的动物可以帮助理解“人类是什么?”这一问题。他者(the other)作为西方后殖民理论中的一个术语,是不易知道的存在或者有可能永远都不能理解的存在,因而他者隐藏着巨大的魅力。

(一)作为他者的动物

梭罗作品中的动物,小至蚂蚁,大至驼鹿,对人类的影响便在于作为参照物的他者身份。在《瓦尔登湖》中,梭罗描写道:

我观察到两只大蚂蚁……一只是红的……另一只是黑的……看来这不是决斗,而是一场战争,这两个蚁民族之间的战争……[6]214

红黑蚂蚁之间的恶斗描写出生物之间竞争淘汰的自然生态,很明显,此处的社会生态隐喻在于将蚂蚁争斗运用在人类争斗之中,具体而言,如美国独立战争,这一点可以从下文“它们的战斗口号是‘不战胜,毋宁死’”看出,因为这个口号让我们联想到美国独立战争中提出的“不自由,毋宁死”,二者如出一辙。蚂蚁象征着战争中的战士,梭罗对蚂蚁之战的观察及描写事实上也是在颂扬人类的爱国主义和英雄主义。

《缅因森林》记录了梭罗1846年至1857年之间三次前往缅因州的旅程,在其中一次旅行中,梭罗的同伴射杀了一只驼鹿。梭罗发现那条溪流中的驼鹿已死,但身体还温暖,溪水很浅,以至于驼鹿的尸体搁在河床上,还有不到三分之一的部分露在水面上。

我在一旁看着,这场景让人觉得很凄惨,----眼睁睁看着刀子刺进余温尚存、微微抖动的尸体,看着温温的奶水从裂开的乳房流出……剥皮的工作就在这条狭窄、原始、多石的小溪河床进行着……[7]112

对这一场景可以作出以下理解,首先,射杀驼鹿体现出人与自然的关系,属于自然生态范畴。发现驼鹿是梭罗这次探险的最高潮,早些时候,梭罗写到此行不是为狩猎而来,权当自己是记者或者牧师,希望能近距离观察驼鹿,但驼鹿被杀引发了意想不到的感觉。其次,这种感觉始于“在一旁看着”,梭罗此处的“看”不是一种漫不经心的目光扫视,而是一种“注视”或“凝视”,仿佛梭罗正在从一个超脱于当下的,甚至是自然之外的角度俯视自然。梭罗在注视被剥皮的生物之后,“这项工作”一词的隐喻尤其明显,驼鹿的死被描述为“凄惨的场景”,而在重复这一主题时,梭罗后来谈到了“下午的悲剧”由于他“也参与其中”,“有了一种负罪感,这次探险带来的乐趣也荡然无存”[7]115。“下午的悲剧”是对纯真及人性的扼杀,对梭罗产生了极大的思想冲击。大火、夜晚和广阔的森林都使梭罗对他周围的世界充满敬畏之情,其心情因为他感到对驼鹿犯了错而受到破坏,梭罗似乎在哀悼,他感受到狩猎对他者所施的暴力。驼鹿事件让梭罗从自然生态走向精神生态,这里的动物隐喻警示人类,虽然人不应成为主宰大自然的中心,但面对日趋严重的生态危机,要明确自己的主体身份以及作为主体应负的责任。

(二)他者背后的法则

梭罗的焦虑是可以解释的,捕杀者射杀驼鹿不是因为其皮毛或肉体,而仅仅是为了捕杀过程的快乐,是捕杀者设定游戏法则以满足自己的征服欲望。射杀驼鹿的隐喻在于人类中心主义,猎杀者机器般无情的意志力强加在代表自然生命力的驼鹿上,象征着人类文明对自然的屠戮。人拥有生命,动物也同样拥有生命,具有自己的内在价值,理论上,动物同人类一样具有道德和权力主体地位,但事实上,人类对作为他者的动物的道德习惯和态度表现出双重性。一方面,大多数人认为,对动物施加酷刑是错误的。另一方面,从传统上讲,人类对杀死动物以获取食物、制造产品抑或用于试验等行为熟视无睹。

聚焦自然文学作品中的动物俨然已成为一种新的批评趋势,从事文学批评及研究的学者有义务对一系列问题提供可参考的对策。王宁认为,生态批评和人与自然之关系的研究中出现了新的转向,即“动物转向”,他指出,人类对环境和自然景观的过度开发无疑挤压了动物的活动空间,不仅威胁到珍稀动物,也危及普通动物。当我们谈论构建人类命运共同体的时候,不应该忘记予以动物某种人性的关怀[8]。“在人类刚刚从自然选择中走出来时,同自然界其他生命相比,人类除了形式上的差别而外,在本质上并没有差别,人类只是自然界动物中的一种。人类同其他动物一样,完全按照自然生存法则进行着艰苦卓绝的生存斗争。”[9]事实上,人与动物的差别不在地位高低,而在于智力和情感的差别。梭罗经常使用叙事体表达自己的思想及理念,同那些宏大的哲学问题或独立的逻辑体系相比,梭罗更关注生活世界中语言及行为所包含的内容,以阐发其极具启发性的自然哲学。同样,季节元素在梭罗作品中反复出现,季节隐喻作为一种时间书写方式,同样传达了丰富的生态哲理。

三、季节隐喻:死亡与重生的轮回转换

梭罗对季节的关注极度细致,他对季节的关注一方面体现出其观察自然的科学严谨态度,另一方面也在寻求科学和文学的相互促进。《瓦尔登湖》中,梭罗的生活从夏季开始,接着是秋天、冬天和春天。梭罗将两年多的时间浓缩为一年,因为第二年依旧是四季的循环。从象征意义上看,梭罗既使用年、月的轮回,也使用早晨至晚上的一日轮回,在这些轮回中,时间的流逝以及自然界变迁的意象也承担了批评及审美的诸多功能。

(一)自然四季与生命轮回

《种子的信仰》将读者的注意力吸引至细节本身,这种不懈的细节描写似乎会使阅读缓慢而又令人兴奋。梭罗记录了植物种子从秋、冬季的传播直至春、夏季的生长过程。有多处段落代表了整个作品达到的文学高度。例如对乳草种子的精彩描述:“当我释放一些种子时,那些细丝随即飞散,张开,然后形成半球形,丝线不再聚合在一起,一根根分开,并反射出棱镜的色彩”,当他看着一颗特殊的种子像气球一样越飞越高,直到飞出视线时,渐渐切入主题,“这些丝绸飘带在整个夏天完善自己……它们不仅预示今年秋天的成就,也预言了未来的每个春天”[10]92-93。此处自然生态中的种子在外力作用下传播,掉落于土地后发芽生长,经历着季节变化,实现生命的循环。梭罗对种子的研究与达尔文的物种起源无关,与马尔萨斯的人口控制无关,在梭罗手稿中体现出的是一种关于死亡和重生的隐喻。种子乃花美果善的源泉,根据这个隐喻,种子不仅意味着出生,而且意味着重生,每棵植物都可以在每粒种子中重生。从时间上看,每一天都是富有创造性的一天,同时也是重生的一天。

“梭罗以一生对自然的追求和迷恋,试图唤醒人们随着自然的四季而不断地更新生命,使生活充满活力和希望。”[11]在梭罗眼里,自然的四季也象征着人类心灵的四季。事实上,梭罗的一生都在试图与自然同步,努力尝试像四季那样有机生长。

(二)四季流变中的精神复苏

自然生态中的季节变化为社会生态及精神生态提供了发生的土壤,“正是有了季节的更迭变换,我们才永不倦怠消沉”[12]。梭罗没有以自然的四季交替为终结,他的目标不只是观察自然生态中的四季本身,而是在成长过程中实现自由与重生的精神生态复苏。

在19世纪的美国,瓦尔登湖边的小屋更像是思想上解放奴隶的“地下铁路站”。梭罗的小屋与逃奴横跨马里兰州与宾夕法尼亚州的边界以及梅森-迪克森线寻求的避难之所之间存在隐喻关系,激起读者对奴隶制的思考和发出解放奴隶的呼吁。梭罗在瓦尔登湖寻求的自由既是思想上的自由,也是行动上的自由。梭罗从童年时期起便主张废奴,曾为约翰·布朗失败的奴隶起义辩护,他憎恨各种有组织的宗教,因为所有宗教都试图告诉人们理解宇宙的唯一正确方法。他的一生,力图使人们摆脱各种狭隘思想的奴役,抵制将世界一分为二的西方二元论,为获得解放和自由而奋斗。即使在今天,他的影响仍广泛存在,在梭罗的自然个人主义、非暴力抵制理念以及对历史和古典文本的贡献里,他以塑造美国政治以及大众文化的方式,进一步阐释了爱默生的思想以及美国超验主义的核心宗旨。

梭罗说:“我看到那些岁月如何奔驰,挨过了冬季,便迎来了春天。”[6]76时间见证着自然与社会的变迁,同时也见证着作为微观个体的人的消亡,死亡对于每个个体都是最公正的、不可避免的,时间隐喻某种意义上也是对生命的一种敬畏以及追思,传达了死亡是对大自然满怀深情的身体回归以及星星之火可以燎原的精神重生。《瓦尔登湖》以“天亮的日子多着呢,太阳不过是个晓星”[6]309结尾,暗示着人类文明历史在时空中螺旋式前进,而人们在这一时间更替的过程中经历从绝望到希望,只有获得心灵的解放与自由才能达到诗意生活的精神生态。梭罗以亲身实践的方式引领人们追求一种朴实独立的生活,一种远离物质主义且具有诗意美的精神生活。这一点可以从梭罗对“处所”的认识得到进一步证明。

四、处所隐喻:两种空间的互动

“处所”这一概念是梭罗在定位其他事物与自然关系时思索出来的,“一方面,处所对梭罗来说不算什么,另一方面,处所对他来说就是一切”[13]。此处两个“处所”分别有不同的隐喻,前者是自然生态空间,后者则是精神生态空间。

“nature”既可以理解为“自然”,也可以表示“天性”。第二自然(the second nature)是和第一自然(the first nature)密切相关的概念,“nature”一词某种程度上具有哲学和伦理学双重含义:从哲学角度看,未经人类改造的自然称为“第一自然”,而将经过人类改造的自然称为“第二自然”;从伦理学角度看,第一天性是先天的能力,由自然赋予,第二天性是后天养成的能力,通过教育塑造而成。人类文化永远不会切断我们与野生自然的联系,人类无法脱离自然,这是所有生态系统的核心真理。梭罗在1845年就很清楚这一事实,因此,他移居瓦尔登湖畔,开始其人生试验及探索,这一探索也解释了自然思想以及生态批评实践之间的关系。

(一)作为第一自然的处所空间

《瓦尔登湖》多处暗示读者关于处所的问题,梭罗从他的小木屋联想到处所不仅仅意味着房子和院子,河谷、山脉、大陆、人类所居住的自然空间概念都可以视作处所。“处所”这一概念体现了梭罗在定位其他事物与自然的关系,当“第二自然”被纳入自然对立面的“文化”概念时,或者当大自然爱好者说他们渴望回归大自然时,他们正在犯哲学家所说的范畴错误。“第二自然”是在不侵犯自然与文化相对立的基础上对广义的“处所”进行再定义,也是试图重新构建自然与文化理想状态的理论依据。

梭罗通过自己的双手在瓦尔登湖边建造房屋,这是他为自己提供的无限接近自然的处所。梭罗将书写自然和投身自然的实践结合起来,事实上受到了爱默生超验主义思想的影响。爱默生在《论自然》中提倡直面大自然,在爱默生那里,大自然是一种精神空间的象征,自然之美可以召唤人性之美[14]。而在梭罗那里,自然与自我浑然一体,观察自然亦如观察自我,审视自我可以更好地投身自然。《瓦尔登湖》中,梭罗写道:“一个湖是风景中最美、最有表情的姿态。它是大地的眼睛;望着它的人可以测出他自己天性的深浅。”[6]174某种意义上,探视瓦尔登湖这一外部自然的人事实上也在测量自己内部自然,即天性。梭罗又写道:“飞鸟都有巢,狐狸都有穴,野蛮人都有尖屋……”[6]26此处体现出的社会生态在于文明社会中尚存在居无定所的家庭,文明人租房是因为财力不足以拥有房屋。在这里,梭罗不仅呼吁回归物质的自然空间,更倡导回归人性的自然,即建设人的精神文化生态空间,还人性以自然状态,从而实现物质追求与精神追求的平衡。

(二)作为第二自然的精神文化空间

在缅因州的卡塔丁山上,在后来被称为梭罗泉的地方,梭罗拥有所有作家都渴望拥有的罕见经历感悟,这种顿悟实际上改变了他对人类及其与周围世界关系的看法。“我站在那里,对自己的身体怀着敬畏,我灵魂所附的这块物质对我来说显得那么陌生。……我们是谁?我们又身在何处?”[7]67如果梭罗没有离开相对安全的瓦尔登湖,前往陡峭的卡塔丁山脉,那么,我们将永远无法阅读他对自然界那些令人敬畏甚至令人恐惧的描述。

梭罗在瓦尔登湖停留的时间不算很久,他用了两百多页的篇幅讲述了第一年的居住情形,然后用一句话概括了他在瓦尔登湖的第二年:“我第一年的林中生活便这样说完了,第二年和它有点差不多。”[6]295他离开瓦尔登湖时说,他还有很多其他想追求的生活。很显然,瓦尔登湖不仅是一个自然空间场所,同时也是一种精神空间状态。从康科德河和梅里马克河到缅因州树林,从卡塔丁山顶到科德角海滩,梭罗无论走到哪里,都带着在瓦尔登湖所拥有的精神状态。同样显而易见的是,梭罗希望如自己一样,瓦尔登湖也能够成为读者拥有的一种精神状态。

梭罗在“散步”中写道:“野性是对世界的保护。”[15]这句话经常被误解为对作为地理空间即荒野的辩护,但实际上它是对一种思想状态的辩护,此处的关键概念是“野性”(wildness)而不是“荒野”(wilderness),荒野体现的是自然生态处所,而野性突出了心理思想状态。同其他人一样,梭罗在自然界中的生活完全取决于其思想行为以及反应,他选择描述的东西更多与自己的思想及内心渴望有关,而非与外界的任何客观状况有关。他不希望我们放弃现有生活走进荒野的小屋,而是希望我们每个人都能释放自我,从对外在的关注转向对内心的反省,这种反省的结果将拉近人类世界与非人类世界之间的距离。

诚然,用生态隐喻的方法来研究文学不免招致批评,有牵强或过度阐释的嫌疑。但在特定语境及背景下,生态隐喻为文本提供了阐释空间,从而确保文本的可读性。当我们思考梭罗在新世纪的重要性时,我们应该注意到,梭罗在1845年至1847年间居住在瓦尔登湖畔时,可以听见火车车轮撞击轨道的声音。在梭罗的笔下,湖畔的现代铁路仿佛一支飞箭,湖就像一个靶子被这支飞箭穿透,可以这么理解,湖畔代表的是自然美,而铁路及火车以及滚滚噪音则是一种破坏自然美的工业文明及科技发展的生态隐喻。

梭罗作品中动物、季节及处所隐喻深刻还原了人与自然、人与人及人与自身的关系状态,将自然生态、社会生态与精神生态有机地结合在一起。首先,动物隐喻理论上是从人道主义衍生出的一种仁慈主义感受论,即动物同样有感受苦乐的精神能力,因而具有不被虐待的权利。二战以后,西方国家出现了新的环保观念,如素食主义,即是对此作出的回应。其次,季节隐喻及处所隐喻提醒我们在时空关系的流变中,如果时间只是季节性的循环,空间被无限制地割裂,人的感知被无限地困扰,便会导致社会生态与精神生态的脱节。人类的发展绝不是占有越来越多的物质财富,而是精神生活的充实,是与自然和谐相处的同时实现人与人之间的和谐共处。梭罗开创了“自然写作”方式,这种方式与博物学不同,在重视自然科学观察的同时,还关注创作主体的主观反应,如在面对自然时的心理活动、情绪波动以及思考感悟,更重视观察主体与观察对象的相互关系、自然与人类之间相互感应等。同时,梭罗的生态思想对后来的生态哲学、生态伦理学、空间批评以及动物批评等都产生了一定的影响。