失独者精神困境的演进特征及政策建议:基于哀伤理论视角*

方 菲

(上海大学 社会学院,上海 201900)

1 研究背景

在计划生育政策实施的三十年中,我国人口增长显著下降,出生率(每千人中婴儿的数量)从1975年的4.77下降到2009年的1.18,产生了2.18亿独生子女家庭[1]。因其独特的“4+2+1”家庭结构,独生子女家庭具有显著的风险特征[2]33-37。这样的家庭如果失去独生子女,父母不仅需要面对较大的养老困难、经济压力以及文化压力,自己的身心更会遭受严重创伤。截至2010年,全国独生子女家庭已经达到1.45亿以上[3]57-65。调查显示,失去孩子的父母中有44%有自杀倾向,48%的父母没有任何社交活动,66%的父母没有任何娱乐活动,82%的父母有发生心理健康问题的高风险[4]1393-1395。深入考察失独者的哀伤及其过程特征,对制定面向这些风险家庭的精准扶助政策及其措施十分必要,也是具体落实健康中国2030规划纲要和习近平总书记提出的“健全社会心理服务体系,加强对特殊人群的心理疏导和矫治”,对于完善社会心理服务体系,提升社会治理能力具有明显的理论和实践意义。

失独者是指失去独生子女的父母。在官方文件中,失独者(独生子女死亡)和残疾家庭(独生子女残疾)被统称为计划生育特殊家庭。在学术领域中,失独者主要有两种分类,一种是永久性失独,一种是暂时性失独。永久性失独指独生子女家庭中的独生子女死亡,并且父母无法再生育或不愿领养第二个孩子[5],[6]76-79,[7]100-103。暂时性失独指的是独生子女家庭中的独生子女死亡后,其父母有可能再生育或领养另一个孩子。现有多数相关文献对失独父母的研究以及现有对失独父母的扶持政策都是针对永久性失独的。本文主要针对永久性失独者的哀伤经历进行研究。

现有的针对失独者的扶持政策主要侧重于解决失独者的经济困难和生活困难,例如,每月的计划生育特殊家庭扶助金和一些养老或住房的优先政策。各地政府也基于中央政府的扶持政策制定了更为详细的扶持条例和措施。这些扶助政策在一定程度上解决了失独者面对的一些经济和生活问题,但是普遍缺乏针对其精神困境的扶持。精神困境指在遭遇生活中的突发,且与自身意愿相违背但又无力扭转事件后所引起的心理与意识上的变化与面对的心理危机[8]125-130。失独者的精神困境来源于其特殊的丧亲经历。在骤然失去唯一的子女后,失独者面临巨大的精力创伤和精神创伤[9]85-91。失独者属于弱势群体且为易受伤害人群,这一群体很难被社会大众接触到,其经历尤其是哀伤反应和哀伤历程难以被深入地观察和理解,因此现有对失独父母者经历和哀伤过程的实证研究并不多。为了给予失独者更好的精神扶持,了解他们的哀伤经历十分重要。本研究通过对35位失独者的深度访谈,旨在基于他们的哀伤经历探究他们的精神困境及其演进过程,以利于针对该群体制定精准的扶持政策并提供多样化的有效介入服务。

2 文献综述

西方社会学界的哀伤过程理论主要分为两大类,一类是阶段模型,另一类是动态模型。阶段模型的拥趸者认为,丧亲者的哀伤过程呈现阶段式发展的状态,即丧亲者的哀伤过程是一个线性过程,是由一个阶段发展到下一个阶段(也可能存在阶段的反复),当最后一个阶段完成,就意味着丧亲者的哀伤过程完成,即丧亲者从哀伤中恢复,并且后续生活不会再受到哀伤情绪的影响。哀伤阶段模型的代表有:Kübler-Ross的五阶段模型(否认Denial,愤怒Anger,谈判Bargaining,沮丧Depression,接受Acceptance)[10];Bowlby的三阶段模型(渴望和寻找yearning and searching,混乱和绝望disorganization and despair,恢复recovery)[11]317-340; Worden的四个目标模型(接受已失去的现实accepting the reality of the loss, 克服哀伤带来的痛苦 working through the pain of the grief, 重新适应新环境和新身份adjusting to an environment in which the deceased is missing and embracing a new role or identity, 将情感从旧的关系中脱离出来投入新的关系 withdrawing emotional energy and reinvesting it into a new relationship)[12]。阶段模型受到了不少学者的质疑,他们认为,固定步骤的模式无法用于描述所有丧亲者们的哀伤过程,因为他们的哀伤过程(包括反应、持续时间和精力)是因人而异的,丧亲者们无法在一个线性的既定过程中通过撤回对逝者的情感联结达到从哀伤中恢复的目的[8]125-130,[13],[14]506-513,[15]。

Stroebe和Schut提出了与阶段模型明显不同的双重过程动态模型(Dual-process model)。此模型认为哀伤是一个动态过程,丧亲者的状态像摆锤一样在以失去为导向(loss-oriented)和以重建为导向(restoration-oriented)的两个压力源(stressor)之间来回摇摆[16]197-224,[17]259-268。以失去为导向的压力源(LO)代表丧亲者的丧失经历,包括对失去亲人产生的情感反应与行为,例如,完全失控的痛哭。在丧亲的初期,以失去为导向的压力源主导着整个哀伤过程。与之相对的是以重建为导向的压力源(RO)。它主导身份及生活的重建以应对丧亲后新的生活和新的环境以及适应新的身份的过程,其侧重于处理丧失后的后续结果。双重过程动态模型的适用性已经被一些研究结果证明。Bennettetal. 认为,LO和RO在丧亲的不同阶段显示出他们各自的重要性[18]315-332。Hall认为,双重过程模型成功地识别出了哀伤经历的复杂性,因为他表明对应的重点可能在一个时刻到另一个时刻之间有所不同[19]7-12。但是也有人认为,这种模式过分强调了个人应对哀伤的能力,忽略了外部影响,比如,人际关系或者其他人对他们应对丧亲的帮助,以及丧亲者对外部环境的反应等[20]44-47。从这个角度来看,把外部因素的影响适当纳入哀伤过程的分析显得更贴近实际。

我国大部分学者采用不同的阶段模型而非双重过程模型这种动态模型来解释失独者的哀伤过程。其中,包括唐信峰等人的三阶段模型(闯入与回避期、平稳期、倒退期)[21];许舒雯的三阶段模型(否认阶段,痛苦阶段和痛苦缓解与恢复阶段)[22];潘金洪的五个阶段模型(震惊、伤心、拒绝与反复回忆阶段,愤怒、埋怨、责怪阶段,麻木、消沉与逃避阶段,遗憾、清醒、懊悔、讨价还价与反抗阶段,接受与回归阶段)[23]3-11。然而,考虑到中国传统文化背景,阶段模型难以完善地描述中国失独者的哀伤过程。如前所述,阶段模型普遍认为在丧亲者的哀伤过程中,他们都需要经历这些固定的阶段,并在结束这些阶段后,通过逐步撤销与逝者的情感联结来达到从哀伤中恢复的目的。但是,在中国传统文化中有重要影响的祭祖仪式和一些人们用于哀悼亡者的传统节日,如清明节,强化着生者与死者的联系。这似乎与撤回生者与死者的情感联系的想法相矛盾。此外,对中国丧亲者所经历的哀伤的其他研究(有些并非专门针对父母的哀伤和失独父母)表明,丧亲者与已故家庭成员保持着持续情感连接的纽带,这与从哀伤中恢复必须要撤销情感联系的这一想法相矛盾[24]923-947,[25]697-703,[26]3-17。

因此,在深入考察失独者哀伤反应和哀伤过程的基础上构建新的、更有说服力的理论模型,不仅能够增加我们对失独家庭的哀伤现象所包含的科学问题的深刻理解,还对推进社会治理的高质量发展具有十分积极的意义。本文基于失独者哀伤过程及其特征探究失独者的精神困境的本质,希望能够为失独问题的相关研究以及主流哀伤过程理论的完善作出积极的贡献。

3 研究方法

3.1 研究设计

本研究采用定性研究的方法探究失独者的精神困境及其演进特征。主要聚焦的研究问题为:失独者的哀伤过程是什么?研究中考察的主要本体论要素是失独者的反应、感知、理解以及文化风俗对其哀伤的影响。本研究采用解释主义的认识论,因为这些本体论要素是非客观的,通过个人的看法、经验以及他们与他人以及他们所生活的文化背景的社会互动来构建的。总体来说,此研究为聚焦于失独者的视角了解其哀伤经历从而总结出他们的精神困境的实证研究。研究者希望通过对一手数据的分析,自下而上地归纳出失独者对自己哀伤经历的诠释、理解和解释。

3.2 数据收集

在数据收集过程中,首先确定研究对象的招募条件,随后根据条件限定招募范围和招募方法进行招募。本研究旨在研究失独父母的精神困境,故招募条件为:曾经是独生子女家庭,现在唯一的孩子已经去世并且没有收养新的孩子的失独父母。基于招募条件,研究对象的招募方法为立意取样法。因失独人群为易受伤害人群,为达到保护研究对象的目的,整个招募需研究者完全自愿且其隐私需要得到保护,所以招募方式为在失独者论坛中进行线上招募。在通过“守门者”(gate keeper)即论坛管理人员的同意后,研究者在论坛的版面和聊天组中发布了招募信息,邀请潜在受访者直接与研究者联系。经过三个月的持续招募,共确定35名失独者成为本课题的研究对象。受访者的性别、年龄、其独生子女死亡时的年龄以及死亡原因的特征见表1。

表1 受访者个人信息

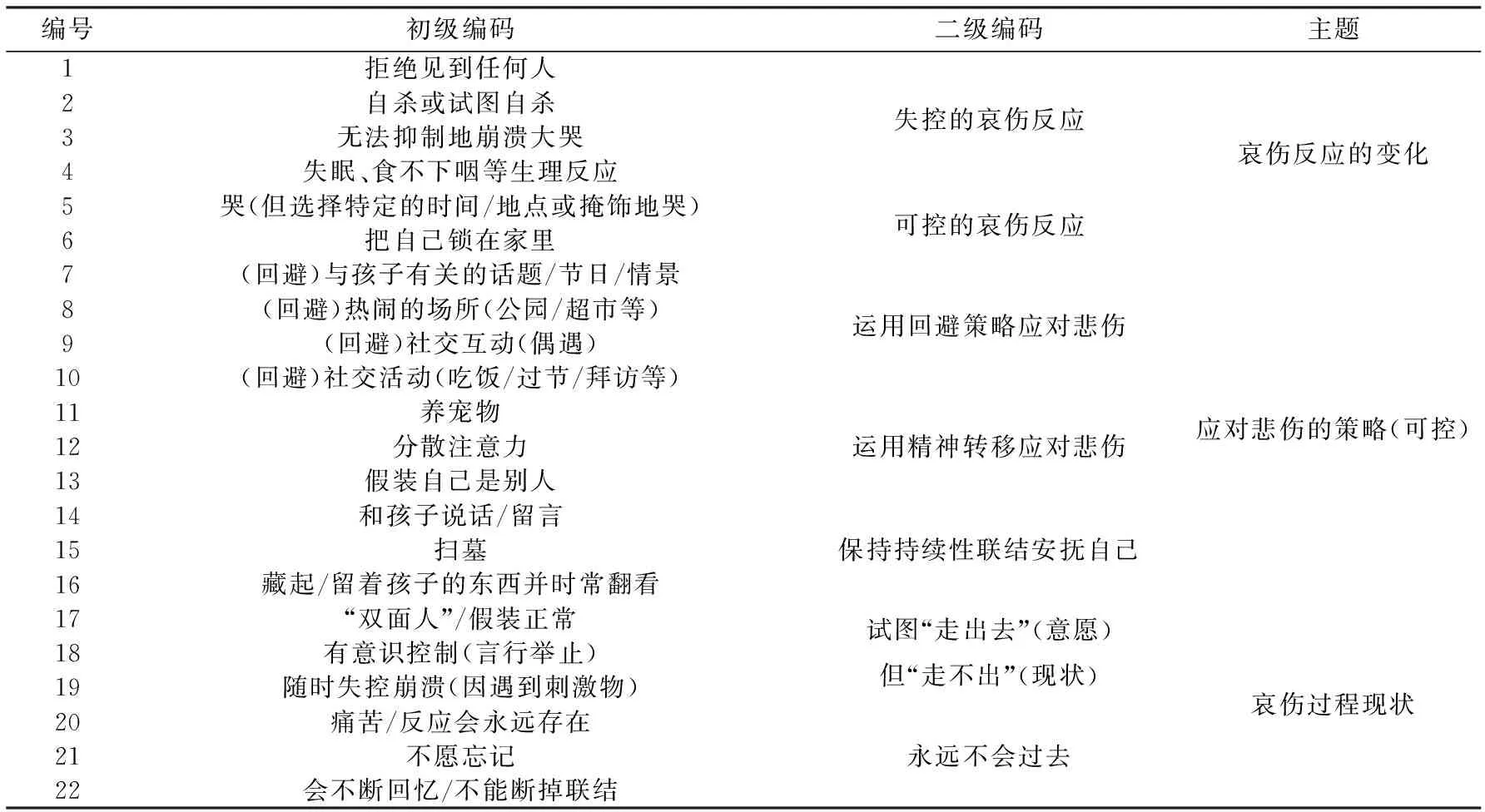

本研究的数据收集方法采用半结构式访谈法。研究者通过对受访者进行一对一访谈进行数据收集。访谈问题由研究者提前确定好大致范围,但访谈过程中会随着受访者的回答而调整顺序或增加问题进行追问。访谈时长根据受访者的回答决定,1—4个小时不等。本研究采用主题分析法分析数据。在转录所有数据后,建构初始代码—二级代码—主题的代码表,并关联各代码与主题间的关系。通过对访谈内容的分析和比较以及对相关现象进行解释与类属化之后,共建构初级代码22个。在经过对初始代码的分析、关联和挖掘初级代码之间的关系后,构建二级代码7个。最后通过对二级编码间的关系联接,归纳出三个主题来诠释失独父母的哀伤过程和经历。代码详情见表2。

表2 数据编码表

4 研究分析过程与结果

综前所述,哀伤的阶段模型与动态模型最大的区别有三点:第一,失独者的哀伤过程是否存在阶段,如果存在阶段,阶段的不同是如何体现的;第二,失独者的哀伤过程是线性的还是动态的;第三,失独者的哀伤是否在其经历完整个哀伤过程后结束。研究的分析框架从这三点展开,首先确定失独者的哀伤过程的类型及经过,然后根据实地调研收集到的数据完善现有哀伤过程理论框架,提出在我国社会文化环境下失独者的哀伤过程理论框架及相应的精神困境扶持措施。

4.1 失独者的阶段式哀伤反应

根据分析结果发现,失独者的哀伤反应呈现阶段状态。失独者的哀伤反应可分为两个阶段:失控状态与可控状态。失控状态多为失独者的初期状态。失独者的最初哀伤反应大多与失控感有关,如无法控制的哭泣等(详见失控的哀伤中的初级编码)。一些失独者同时表现出极端反应,如无法控制自己企图自杀,将自己整天锁在家中等。除此之外,他们还有一些具体的反应,如绝食、失眠等。

孩子刚走的那几天,我都不吃饭,我几乎什么都不吃,我爸差点跪下求我,求我吃点东西,求我多吃一点……持续了快一年,一年多一点,我就是每天最多吃一顿饭,有时候几天才吃一顿,我也不会感到饿,也没有其他感觉。(W4(1)此处字母和编号是失独者的匿名代号,字母由失独者本人选取,数字代表他们的失独时长。例如,W4指失独4年的失独者W,L13指失独了13年的失独者L。文中所有此类编号均可以此类推。)

刚开始我把自己锁在家里,我天天哭,停不下来,有时候没有意识,但是一摸脸上已经全是泪水,天天不出门。我出去干嘛呀,我都不出门,我一直到现在,除了去买菜,我能不出门就不出门。(L13)

最初的哀伤反应之后,失独者会进入可控状态。可控状态与失控状态最大的不同点在于失独者往往会表现出较镇定和更可控的行为,并在一段时间后制定一些应对哀伤的策略来调节和试图控制自己的情绪(表现详见可控哀伤反应中初级代码与应对悲伤策略中初级代码)。在可控状态下,有些行为虽然与失控状态下一致,但明显表现出了行为上的自我控制,例如“哭”这种哀伤反应,在失控状态阶段表现为失控地哭,没有意识地哭;在可控阶段,在哭的时候会有行为上的控制。

我现在一想他我就哭,但是我不想在外面哭,就是不想让别人知道吧。我就自己找个没人的地方,我捂着嘴,一般都是咬着毛巾,然后不发出声音自己哭。(L13)

可控状态下,有的失独父母还会采用一些应对策略来帮助他们控制自己的情绪,这是在失控状态中没有出现过的。失独者的主要应对策略可归纳为三种:回避、精神转移和自我安慰。回避策略是失独者自我保护的方式,以避免他们受到因刺激产生的痛苦的回想和引起的后续的不适或哀伤。例如,一位母亲提到她无法直视她家附近的公交车站牌,因为在她儿子去世之前,她曾经每天都在那里等他回家。现在,一旦她看到公共汽车站,她就会因为回忆到以前的生活而失控。失独父母主要回避四件事情:关于孩子的社交和讨论,热闹的场合,社交互动,社交活动。失独者通过采用各种方法来回避这些刺激。一位母亲选择通过改变装束的方式来回避社交互动,她表示:

我总是戴着墨镜。我一共有三副墨镜,一出门我就带上一副大墨镜,我怕别人认出我,他们就会问我儿子的事。戴墨镜就觉得好像可以不让别人看出是我,不让别人太注意到我吧。墨镜就很有用,我就算哭,别人也看不出来,既能挡着我,也能挡着我的眼泪,但我的第一副墨镜太小了,我害怕挡不住,所以我又多买了两副。(L5)

除了变装之外,失独者还试图缩短他们在外度过的时间,以避免与他人进行社会交往和对话。一位母亲表示,冬天倒垃圾的时候,她甚至不愿意穿外套,她解释说:

我就想着,我就不穿棉袄,我穿毛衣下去,这样我冷,我就跑得快,这样他们就看不见我,我就谁也不用见。冬天我去扔垃圾的时候我从不穿外套,孩子他爸说,继续这样你会生病的,但我不在乎呀。我就是想我在外面的时间短一点,这样就不会有人看到我跟我说话。(L18)

大多数失独者采取的精神转移策略是相似的,通过关注其他的事情来分散他们的失落感和哀伤感。大多数受访者(26位失独者)解释说,他们强迫自己专注于其他事情,以避免对孩子过多的思念。该策略包括养宠物、分散注意力和虚拟人生(假装自己是别人)。一位母亲表示,她的方法是假装她周围还有其他人谈话,通过倾听交谈以分散她的哀伤,因此她家的电视机几乎是24小时开着的。

我每天只要醒了我就打开电视机,假装家里有人什么的,感觉有人陪我一起,这样就能帮我尽量不想,开着电视当噪音,听听那些演员说话假装是跟我说的,我就可以不想。不然家里太安静了。但是我只看战争片,打仗的电视剧什么的,我不能看文艺片,我不看高兴的开心的唱歌跳舞,不能看。(L13)

一位失独父亲使用虚拟人生的策略(即假装自己有其他的人生)来应对自己的哀伤。他几乎所有的时间都花在看小说上,并想象自己是小说中的主角,过着与现在截然不同的生活。

我看小说,尤其是那种武打小说,金庸古龙。那种小说都是古代的,跟咱们的生活不一样,比较远。我就想象我自己是主角,就我不是我,我有另外一种生活,不是现在的这样,就可以帮我应付这种哀伤。(Z30)

自我安慰策略也是被失独者普遍运用的应对哀伤的方法(有28位受访者使用),但与回避或者精神转移恰恰相反,使用自我安慰策略时并非要回避或转移而是直面逝者,通过与孩子建立持续性联结(continuing bonds)的方式达到自我安慰的目的。失独者通过与孩子的照片、遗物或社交媒体账号进行交流达到应对其哀伤的目的。W11这位失独母亲的儿子去世时正在国外留学。由于已经在国外学习了很多年了,这个男孩与母亲主要是通过QQ进行交流。因为存在时差,他们一般是相互留言。男孩去世后,他的母亲继续在自己的QQ账号上给他留言,并认为他可以像以前一样收到这些消息。

我当时觉得我离不开这个电脑,我离开了这个电脑我就没办法跟孩子说话。我发生什么都会给他说,我就会像那几年他在国外读书一样。早上打个招呼他上学了,晚上他回来没回来我得给他打招呼……跟他说说什么生气啊,心情不好啊,给他留言。比如,清明啊,我去墓地看他,我会提前一天给他留言,跟他说说我准备了什么他喜欢的东西,他喜欢的花啊什么的,我都会这样,这让我觉得好受点。(W11)

除了与孩子交谈外,有些人还保留了孩子的遗物或者经常去扫墓(即使这在有些地域的传统文化里是不被允许的)。他们都认为自己仍与孩子保持着持续性联结,这种认知使他们感到安慰。

我留着他小时候玩的玩具,剑啊刀啊书啊什么的,还有他的衣服,还有照片。我们俩一起照的相。我每天都得看照片,我的手机里存的有翻拍的。我还把一些照片放在相框里,框起来,摆在床头。每天看,没事的时候就跟他说说话。如果我睡不着,我就得看一下他的照片,再跟他说说话,会觉得舒服一点,也算是一种发泄和安慰吧。(L14)

4.2 失独者的动态哀伤过程

分析结果表明,失独者的哀伤过程呈现动态趋势而非单一线性过程。失独者的哀伤过程呈现反复拉扯的状态。本研究从数据中归纳出一个新的概念——刺激物,它指代一切会令失独者回忆起他们逝去的孩子从而导致他们陷入更深哀伤的人、事物、物品、环境、地点、事件等(详见回避策略初级代码)。分析数据时发现,在失独者试图控制自己的哀伤情绪和行为过程中(处于可控状态),日常生活中的刺激物会使失独者的状态由可控立刻变为失控。随后失独父母再度使用应对策略回到或试图回到可控状态,再次碰到刺激物再次回弹至失控状态。失独父母的哀伤过程呈现动态反复的状态。失独者会采取回避的策略来试图回避掉一切会让他们想到孩子或者陷入二次哀伤的刺激物,但即使采取主动回避的策略,失独者也很难成功回避所有的刺激物。例如,春节、中秋节等我国阖家团圆的传统节日,是定期的刺激物。周围的阖家团圆欢乐气氛会使他们想起孩子离开之前的情景,节日的互相拜访也是他们试图躲避但又难以躲掉的社交活动。

春节的时候,人家最欢庆的时候,跟我的反差特别大,我必须回避,我没有办法,我就把手机关掉然后吃安眠药睡觉。过年了手机一关,吃安眠药,白天晚上的睡,睡几天就好了,年就过完了。别人打电话给我,我也接不到,再问我就说身体不好睡觉了。(Z17)

每年的上半年,我根本没法活。元旦的时候,我想起大家都是一起庆祝,我就想我的女儿,我就会再崩溃。每次这样崩溃都需要一两个月我才能稍微缓过来点。但是紧接着就是春节,春节我又崩溃。春节过完之后是清明,我不可能不去上坟,不可能,但是我去了之后,后面就又好不了,好不了,没法活。(K11)

除了这些会定期出现的刺激物,一些意料之外突然出现的刺激物也令失独者避无可避,两位失独父亲的经历证明了这一点:

我本来觉得我已经可以控制了,至少在外面,我可以装得像正常人一样,但有一次在医院,有个女孩子,整个感觉特别像我女儿,从我前面过了一下,哎呀那一下真的,我心里真的受不了。我真的是没办法,我受不了。我一看那个女孩子坐在那个收费处,我都不敢过去。我站在那个墙后面,我就在旁边哭,控制不住,之后几天,我就没有睡着过,一下子很绝望。(Z17)

丧子之痛真的,不是其他人说什么这么多年咋还没走出来,都过去了吧,以为走出来的时候,只要一个场景一个地点,满眼都是泪。当时,已经很久之后了,我都可以出门了,我在路上走,看到一个孩子,跟他长得很像,当时我就崩溃了,哭得没办法控制。之后几个星期我没有再出过门。(Y5)

4.3 失独者“永远不会过去”的哀伤

失独者常常会用两个短语来描述他们的哀伤经历,第一个是“永远不会过去”,第二个是“走出去”(详见哀伤过程现状中初级二级代码)。尽管他们的丧亲时长长短不一、经历和感受有所不同,行为反应不一样(一些人的失控哀伤反应较为极端),但他们均表示,从失去孩子的那一刻起,他们的哀伤将“永远不会过去”,不会结束并且不可能回到丧子前的状态。对于这些父母来说,“永远不会过去的”内含三个方面:想念、回忆和痛苦。被调查的失独者都表示:他们会一直保持与孩子的联结,无法停止对自己孩子的想念。

我孩子死了,在我这永远不会过去。毫不夸张,每一天,我24小时,除了睡觉的时候没法去思考,我脑子里都是想孩子的,没有一秒不在想我孩子。(W4)

失去孩子的痛苦是“写在他们的血液和骨头里”的,会伴随他们一生的。还有人将这种痛苦比作伤疤,表面看上去已经愈合,但“不会过去”“永远无法恢复到原来的状态”。

这种丧子之痛肯定是走不出来的。这种痛真的是深深地浸在我的血液里,根本走不出来,碰到特定的时间情境,一下子想起来就是满眼泪。孩子不在了,到现在我流的泪比之前四十几年加起来都多。我不管在哪,一想起来那个泪就是哗哗地流,不由自主。根本就走不出来。(Y5)

我没有一天不想的,改不了,这辈子估计就是这样想着过了,这就是个疤,受伤做手术,结疤了,外面好了,可是里面也不是原样了,这个我自己知道的,永远都不可能恢复到以前了。(L2)

与此紧密相关的是另一种用来描述他们哀伤的表达方式,即他们可以形容从哀伤中恢复的想法——“走出去”。失独者们均表示,他们在外会有意识地控制自己的行为,掩盖哀伤反应,仿佛已经“走出去了”,可以更好地应对公共场合,但仍然无法“摆脱”自己内心的哀伤。

现在已经走出了那种随时哭一下子就不行了的状态。就可以控制自己,不会在外面一下就崩溃那种。但忘记孩子不可能,我也不愿意。我有两张脸,一张脸对着外面的人,假装我很好很好没问题,我没事了;另一张脸是我自己一个人的时候,我就可以在家里哭,抒发悲伤。我知道自己心里其实什么样。(Z30)

还有一些失独者将它描述为无法走出的阴影:

我得承认其实到现在我都还没有能走出去,我希望我可以,但我没有。已经11年了,我自觉不自觉的,我都会登录到他的QQ号上去。我想走出去,走出这个圈子,融入到社会,但我心里面的阴影总是罩着我、牵着我,我就永远也走不出去。但是说走出去放下吧,不是说要忘记孩子和与孩子有关的一切,我就是想走出这个阴影。(X11)

这些失独者似乎在描述一个困境,即他们想要或应该“走出去”以恢复正常生活,或者去拥有自己生活的想法,但这样做他们会认为是以某种方式将他们的孩子抛在脑后。这些失独者都表示,他们不能也不愿意忘记自己的孩子或停止想念自己的孩子。

现在觉得得走出来,不能走到那一步,那种极端想法,自杀啊,下去陪我孩子啊什么的。但伤痛是肯定走不出来的,在我的骨血里面,最多就减缓。我们知道也得从阴影里走出来,过自己的生活。但怎么能呢?我也不能就不想我孩子,我就忘了他,我只是希望我走出来,就是我自己最大的努力调节一下,减轻我的痛苦。(Y5)

5 研究发现

通过研究结果可得知,失独者的精神困境主要体现在两个方面:一是面对“刺激物”的哀伤反应;二是“永远走不出去”的哀伤经历。

失独者的哀伤反应是由失控行为逐步向可控行为发展。失独者在经历了最初的失控阶段后,会采用应对策略(精神转移、回避和自我安慰)来控制自己的哀伤。但失独者的哀伤过程是一个动态的反复过程——失独者由失控阶段进入可控阶段但又被刺激物弹回失控阶段然后再次可控弹回失控这一过程。其状态呈现反复趋势,并未呈现单一向地随着丧亲时长的增长而往越来越积极的方向发展。这一发现与现有的失独者哀伤过程研究归纳出的线性阶段性模型(三到五个阶段)略有不同。并且,失独者的哀伤即使经过了多年也不一定会结束,尽管有些失独者可以找到应对策略并能够在公共场合控制自己的情绪,但他们通常将哀伤描述成无法摆脱的事情,就像笼罩在他们身上的阴影一样。此外,尽管使用了很多应对策略,他们仍然无法成功避免掉每一个客观存在的刺激因素,而每一个刺激都会导致一些失独者再次陷入无法控制的哀伤行为中(例如,在公共场合失控等)。研究发现,传统的哀伤模型无法全面地阐释失独者的哀伤过程,本文通过质性研究提出了一种新的解释失独者哀伤过程的磁力模型。

本研究发现,这些失独者的哀伤经历可能更适合被描述为一种动态的“磁力模型”(如图1所示)。研究者可以从在“阴影下”“不能走出去”和哀伤“永远不会过去”的现象中理论化这种新的模型。在该模型中,圆的中心也就是磁场的中心代表哀伤的开始,磁场的圆形阴影代表哀伤。处于哀伤阴影中的人会有不同的哀伤反应:失控的行为和可控的行为。他们越靠近磁场的中心,就代表行为越容易失去控制,离磁场中心越远,他们的情绪状态就越稳定,越可能控制自己的情绪。磁场阴影之外表示无哀伤的正常生活状态。失独者们描述了试图走出阴影并追求正常状态的目标。但是,磁场的无形拉力似乎又将他们笼罩在阴影之下,当他们遇到刺激物提醒他们孩子的存在或导致他们思念自己孩子的时候,他们会被迅速拉回(反弹回)失控情绪(靠近磁场中心的位置)。用他们的话来描述,就是——“哀伤永远不会过去”。

图1 失独者的哀伤过程——磁力模型

该磁力模型的本质特征是动态的,它描述出失独者的哀伤状态因外界的刺激而处于不断的变化中。但在这个动态模型中,失独者的哀伤反应变化也体现出了一些阶段模型的特点。例如,唐信峰等的三阶段模型中,受访者的第三阶段为倒退期[21],其状态倒退到了她的哀伤经历的初始阶段,这与磁力模型中失独者因受到刺激被拉回更深的哀伤情绪状态显示出了某种程度的一致性。而失独者的哀伤反应的行为变化,从最开始的失控到后续的行为可控,也体现出了一些行为上的阶段性变化特征。

磁力模型比阶段模型更符合中国传统文化与因独生子女政策而形成的独生子女文化的影响。父母将与孩子保持持续性联结作为应对哀伤的策略,更符合中国文化中对亡者的祭奠。此外,在独生子女政策的影响下,独生子女成为整个家庭的中心,对于其父母来说,具有唯一性、不可替代性以及难以获得性等特征,并被视为全家的希望和未来。在失去独生子女后,相较于非独生子女家庭以及国外的独生子女家庭,失独者受到的创伤更大[27]57-63。这使得他们更难以走出去,也更加强化了他们与逝去的孩子之间的持续性联结。

不可否认,磁石模型也有局限性和尚待挖掘之处。尽管它强调了外部刺激的作用是将失独者“回弹”到失控阶段,但并没有显示出他们会在哪里停留、停留多长时间,也还没办法清楚地解释他们在阴影下会如何以及什么时候可以重新定位自己。这些变化的过程是本研究尚未触及到的部分,需要今后进一步测试和阐明。此外,本研究还存在其他的局限性,比如,参与研究的失独者都是在特定的网站上招募的,浏览这些网站的失独者可能都是正处在哀伤中或持续关注这些问题的人,因此,可能存在取样上的局限性。

6 结论与政策建议

本研究通过深度访谈35位失独者,对失独者精神困境及其哀伤过程进行了深度的定性实证研究,从数据中发现了在中国传统文化背景下失独者精神困境的演进过程,得出以下主要研究结论:第一,失独者存在较为严重的精神困境,精神困境主要体现在不断被反弹回失控的哀伤反应和“永远走不出去”的哀伤过程,尽管他们采取了应对策略,试图将他们的反应和行为由失控转变为可控,但哀伤依然难以过去。第二,失独者的哀伤过程是动态反复的,在这一动态过程中存在阶段性的哀伤反应。受到传统文化的影响,失独者的哀伤过程并不完全符合阶段模型。本研究根据数据归纳出来的磁力模型,显示出失独者的哀伤过程是在哀伤阴影中不断重复“试图走出去”和“被弹回”这一动态过程。第三,刺激物的存在是阻碍失独者走出精神困境的外部主要原因。生活中存在的不可避免的刺激物,导致他们陷入试图走出和被拉回的困境之中。

根据研究发现可知,失独父母面临严重的精神困境。为了更好地帮扶这一特殊群体,本研究从以下三方面提出政策建议:第一, 基层社区应将构建并强化精神慰藉丧亲扶持等心理扶持长效机制列入基层党建工作目标,将精准帮扶失独者等特殊群体走出精神困境,作为推进人民群众精神生活共同富裕的工作抓手,常抓不懈。第二, 着力提升公众参与精神生活共同富裕建设的意识和对失独者精神状态的认知和理解,营造关爱特殊群体精神需求的良好社会氛围,力避其周围的人或事在不经意间对其产生不良刺激,成为刺激物,造成心理伤害。第三,充分发动社会力量,引导专业的社工团队投身到失独者精神生活帮扶实践中。逐步形成以政府政策为主导,以社区工作人员为后盾,以专业心理团队社会组织为支撑的特殊群体精神生活协同帮扶体系。帮助失独者缓解痛苦,重建新的美好生活。