教育学科国际科研合作网络演化分析

——基于2009-2020年国际合著论文面板数据

高金岭,方上玮

(广西师范大学教育学部,广西桂林 541004)

在“大科学”日愈鲜明的背景下,全球化科学研究网络的兴起改变了以往相对封闭的“贵族式”科研格局,[1]国际科研合作为各国科研人员提供了更为广阔的知识分享与学术交流平台,使科研绩效与成果质量在国际合作中能够实现1+1大于2的效果。特别是在创新型研究上,国际科研合作能够在荟萃来自不同国家研究经验与方法的同时,激发来自不同文化、学科背景研究者间的观念碰撞,进而促进创新性知识的生成。[2][3]中国拥有国际科研合作的丰硕成果。根据《2021年中国科技论文统计报告》公布的数据,中国的国际合著论文总数、高被引论文数均居世界第二位,并且有一批学科领域,如材料科学、化学、计算机科学和工程科学等已达到国际一流的水平,[4]但中国教育学科在国际化进程中距离世界一流水平仍存在一定距离。李梅等人发现,在《社会科学引文索引》(Social Science Citation Index)期刊中,中国教育研究的整体发文状况偏弱,研究的规范、方法、主题以及话语体系均需加强,[5]吴寒天等人运用半结构访谈法对国际知名的海外教育学者进行调查,认为中国教育学科的国际地位尚处于世界教育研究影响力体系中的“半边缘”向“中心”过渡的“临界线”上。[6]另外,在新文科建设中,中国教育学科也需要开展跨领域、跨学科和跨专业的创新性国际合作研究,在推动自身升级的同时提升国际影响力,为世界贡献中国智慧。[7]

为获取当前世界教育学科的整体合作格局与演化规律,明确中国教育学科的国际影响力以及发展趋势,需要对教育学科的国际科研合作网络整体格局与演化过程进行深入研究。社会网络分析方法(Social Network Analysis)为国际科研合作网络的构建与分析提供了方法与工具性上的支撑。在实际应用上,社会网络分析方法能够将现实中复杂的国家合作关系转化为直观的点线关系,通过可视化手段对国家地区间科研合作的中心性、核心-边缘结构以及凝聚子群等网络特征进行分析。[8]马克·纽曼(Mark Newman)创新性地将文献计量学与社会网络分析方法相结合,依据科学家的合作行为构建了跨学科领域间的科研合作网络,并发现在网络中存在“小世界性”。[9][10]科奇亚等人(M·Coccia)通过对跨学科领域国际科研合作方式的演变过程进行分析,展现了世界各国在基础领域与应用领域上研究的趋同性。[11]刘承良等人借助合著论文数据刻画了全球科研合作网络的空间格局,发现当前国际合作网络中心性格局呈现以美国为核心的“一超多强”特征。[12]贺超城等人以药学领域为例,通过国际科研合作网络的构建,分析并提出了世界药学地理科研主导排名。[13]针对教育学科国际科研合作网络的研究,诸多相关问题亟待厘清与探析。例如:当前教育学科国际科研合作网络的整体格局呈现出什么样的特征?在演化过程中呈现出哪些规律与趋势?是否存在中心与边缘的层级划分?是否存在由部分合作关系较为紧密的国家所形成的“科研小团体”?为解决上述问题,本研究基于2009-2020年国际合著论文的面板数据,运用社会网络分析理论与方法,构建教育学科国际科研合作网络并探究其演化特征与规律,探寻教育学科的国际化发展与“一流学科”的建设。

一、研究范围、方法与数据来源

(一)研究范围

国际科研合作的概念界定范围较为宽泛,在广义上所有通过科学研究手段创造价值的国际性群体劳动,如跨国的论文合著、专利发明合作与产学研合作乃至不同国家间科研人员的经验交流、知识共享都能够被视为国际科研合作活动。[14]在当前有关国际科研合作网络的研究中,学界多将国际科研的论文合著作为构建国际科研网络的主要依据。一方面,国际合著论文作为国际科研合作的主要产物能够为科研合作网络的构建提供更为直观与便于收集的统计样本;[15]另一方面,合著论文能够很好地反映作者、机构与国家地区三者间的有机关系,而这正是研究者在对科学领域全球化发展状况进行分析与评价时所容易忽视的部分。[16]另外,空间文献计量学的发展则在更大程度上为基于合著论文的国际科研网络构建提供了理论基础与技术层面上的支持。[17]

综上,本研究的教育学科国家科研合作网络构建基于全球范围内参与国际论文合著中的国家或地区,其合著论文需符合以下要求:研究方向为教育学科;作者规模不低于两人且作者工作机构至少需分属于两个不同的国家(地区);刊发合著论文的期刊应有国际标准书号(ISBN)或国际标准期刊号(ISSN);发表时间为2009-2020年。

(二)研究方法

社会网络分析是一种综合社会学、数学以及统计学等学科理论知识的多学科交叉研究方法。通过将不同维度、不同类别的复杂社会关系转换为一定形态的可视化网络结构,社会网络分析方法打开了社会关系机制的“黑箱”,使研究者能够从更微观的角度研究不同社会主体之间的互动关系及其演化过程。[18]在国际科研网络的构建中,每个节点代表某个特定的国家或地区,节点之间的测地线则代表了地区间的论文合作关系,对于节点、连线关系、密度、聚类系数以及其他网络特征与演化趋势,本研究将主要运用中心性模型与相关分析工具对其进行分析。

度中心性(degree centrality)表示某节点在关系网络中所连接的节点个数,体现了节点的连接程度。在国际科研合作网络中,度中心性为某一国家或地区在国际论文合著中的合作国家或地区数量,代表了节点在网络中的联系规模,其公式如下所示:[19]

式(1)中,Di为节点i的度中心性,即国家或地区i的度中心性,j代表与节点i合作的另一个国家或地区,N为国家或地区的数量,Vij代表国际科研合作网络中国家或地区之间的节点合作关系矩阵,若两节点间存在合作则赋值为1,无则为0。

强度中心性(strength centrality)表示某节点在关系网络中与另一节点的连接强度,这一强度可以被定义为依赖程度、互惠程度、交流频率等,代表了节点间在网络中的联系力度。在国际科研合作网络中,强度中心性代表某一国家或地区与另一国家或地区的合著论文数量,其公式如下:

式(2)中,Si为国家或地区i的强度中心性,Cij代表节点i与节点j之间的合著论文数量。

对于国际科研合作网络而言,由于存在着第一作者、通讯作者与其他合作作者在主导度上的区别,在网络节点之间存在着潜在的“主导-被主导”关系,而无向网络难以对这一层面的信息进行分析。因此,国际科研合作网络应是一个有向的网络,在度中心性与强度中心性的计算上应考虑入度(in-degree)与出度(outdegree)的具体数值与比例。另外,在科研合作网络中不同国家或地区之间合著论文的数量极差较大,样本数据离散程度较高,在一定程度上影响了网络构建的可视化与分析效果。因此,在原有社会网络分析理论的基础上,本研究进一步引入了复杂网络理论,[20]利用可视化文献分析软件(VOSviewer和Gephi)对合作网络中各项数值进行加权化处理,构建国际科研合作的复杂网络。通过对网络平均度中心性、平均强度中心性、平均聚类系数进行描述性统计,进而具体针对教育学科国际科研合作网络中的地理分布结构、中心-边缘结构与凝聚子群的演化进行分析。最后,利用可视化文献分析软件(Scimago Graphica)输出相关的科研网络演化图示。

(三)数据来源

本研究依据中国国务院学位委员会学科分类(China SCADC Subject 97 Narrow Research Areas)教育学科(0401 Education)标准,收集2009-2020年“科学网”(Web of Science)核心合集中的国际合著论文数据,引文索引涵盖科学引文索引(Science Citation Index)和社会科学引文索引数据库。经检索和过滤,共得到32,558篇论文样本数据。同时,借助科研评价工具(InCites)提取国际合著论文中每位作者的工作单位所属地区信息,共得到184个参与教育学科国际论文合著的国家与地区及其国际合作信息。

二、教育学科国际科研合作网络结构演化特征

国际科研合作是一个动态发展的复杂过程,仅凭借某个静态的时间截面数据难以对教育学科国际科研合作网络进行科学的系统分析。因此,本研究将结合动态网络分析法(Dynamic Network Analysis),依据2009-2020年国际教育学科合著论文的面板数据,构建教育学科国际科研合作的时序复杂网络。[21]另外,在对网络结构演化的分析上,本研究将参照已有相关研究基础,重点针对网络的地理空间结构[22]、中心-边缘结构[23]、凝聚子群结构[24]进行分析。研究首先对2009-2020年教育学科国际科研合作的整体网络时序演化进行梳理,进而将网络数据划分为2009-2014年与2015-2020年两个时间段,对其地理空间结构、中心-边缘结构与凝聚子群结构的网络整体格局与演化特征进行分析。

(一)整体网络结构演化特征

2009-2020年,教育学科国际合著论文总体发文量与各大洲占比情况如图1所示,右侧纵向坐标轴表示当年的全球教育学科国际合著论文总发文量,左侧纵向坐标轴表示各大洲在当年总发文量中的占比。由图可知,首先,教育学科的国际合著论文发文量逐年增加且增长速率不断加快。2009-2018年,全球发文量年均保持200篇左右的增长量,随后在2019年实现了跨越式突破,年增长量达到了1283篇,到2020年全球发文总量已达到五千篇以上。这表明教育学科国际性的科研合作程度逐渐加深且合作强度不断增大。其次,对各大洲的发文量情况进行分析可以发现,欧洲一直是教育学科国际合著论文发文量占比最大的地区,年均占比达到了40.36%,随后是北美(25.07%)和亚洲(18.51%),大洋洲(8.74%)、拉丁美洲(3.94%)与非洲(3.35%)则占比较小。同时,对于发文量占比的分析需要结合各大洲具体的国家数量,可以发现,大洋洲的合著论文输出国主要为澳大利亚和新西兰,北美地区也仅有美国和加拿大。由此可见,欧美国家长期在教育学科国际科研合作网络中扮演着合著论文主要输出者的角色,这一方面是因为其较为发达的经济实力与教育学科发展程度,另一方面则是由于国际合著论文的期刊出版商多位于欧美国家,从而使欧美国家的科研人员能够在发表渠道、书写语言等方面具备一定的相对优势。[25]

图1 2009-2020年教育学科国际合著论文总体发文量与各大洲占比情况

在获取了教育学科国际合著论文时序性发文情况与各大洲占比信息后,基于教育学科国际合作的数值矩阵构建加权的整体网络,可将分析对象精确到具体国家或地区,网络中各项特征量如表1所示。其中,节点数表示参与国际论文合著的国家或地区数量;边数为节点间的连线数量,代表了国家或地区间的合作关系;直径即所有节点对之间的平均距离。在网络规模上,节点数从97个增加到148个,边数从484条增加到1770条,密度从0.052提升到0.081,网络直径一直维持在5左右,这表明教育学科的国际科研合作规模在不断扩大,有越来越多的国家或地区参与到科研国际合作当中。在集聚性上,平均聚类系数由0.269增加到了0.317,表明网络中节点的集聚性不断加强,参与教育学科国际合作的国家或地区逐渐向某些核心节点国家集聚,从而形成网络中的凝聚子群。在度中心性与强度中心性上,平均度从4.99增加到11.959,平均加权度从21.082增加到64.905,表明参与教育学科国际合作的国家或地区之间的交流越来越频繁且合作程度不断加深。综上,网络特征量统计进一步表明教育学科国际科研合作的积极发展态势,并且在集聚性的分析中,初步获证在网络中存在某些对国家或地区起吸引作用的“关键节点”,而此类节点通常就是在科研合作网络中起主导作用的国家或地区。

表1 2009-2020年教育学科国际合作网络特征量统计

(二)地理空间结构演化特征

在获取整体结构时序演化网络数据的基础上,本研究通过综合利用可视化文献分析软件实现了教育学科国际科研合作网络的地理空间可视化,所得结果如图2所示。其中,节点大小代表国家或地区的国际合著论文数量,节点越大,合著论文数就越多。测地线颜色深浅代表国家或地区之间合著论文数的多少,颜色越深,节点间合著论文数越多。测地线透明度与粗细表示国家或地区间加权强度中心性的大小,测地线透明度与粗度越大,节点间的合作强度越高。锥形箭头则代表了两节点间的合作主导关系,节点被指向箭头越多,表明其主导性越高。

图2 a.教育学科国际科研合作网络地理空间结构演化图(2009-2014年)

图2 b.教育学科国际科研合作网络地理空间结构演化图(2015-2020年)

2009-2014年(图2a),教育学科国际科研合作的地理空间格局在整体上呈现出以美国为中心的发散型结构。具体而言,美国的中心性地位来源于其数量众多的国际合著论文,广泛且合作程度较深的合作对象,以及在国家间合作中的所具备的主导力,围绕美国这一中心节点,在网络中基本形成了合作关系紧密且中心性较强的“美英加澳”四国合作集团。在局部上,欧洲内部出现了基于国家间集聚型的合作关系所形成的区域集团,欧洲集团中的西欧、北欧在进行欧洲内部合作的同时也在广泛地辐射世界其他区域,成为仅次于美国的全球科研网络中心节点区域。而对于除欧美外的其他区域而言,其在整体发文量、中心性与联系性上的表现均偏弱。中国大陆是亚洲地区合著论文数最多的节点,但相对欧美地区核心节点而言仍存在一定的差距,在国际科研合作上以中美、中欧与中澳间的合作为主,节点的集聚吸引性不明显。

2015-2020年(图2b),网络节点数量与整体联系程度相较2009-2014年有了较大的提升。总体而言,在科研合作网络的主导格局上美国仍处于世界中心的地位。与此前不同的是,随着世界各国教育学科国际合作程度的提升,在欧美地区之外出现了许多新兴的区域关键节点并由此产生了新的凝聚子群。其中,中国大陆在发文量、中心性和集聚吸引力上都有了较大进步,逐渐成长为继“美英加澳”四国与欧洲集团之后网络中一个新兴的全球性核心节点。由此,原本仅以美国为核心的单极格局逐渐被“一超多强”的新格局所替代。

综上,随着时间的推移,世界各国的教育学科国际化水平不断提升,地区间的科研合作越来越紧密,在原有的网络中涌现出了一批新兴的关键节点。表2呈现了两个时间段内以合著论文数为基准世界排名前十的核心国家或地区及其度中心性。通过对比发现,表格中除中国外其余国家均为欧美国家,在演化过程中中国大陆的合著论文数与度中心性都有所增加,在后6年已位列世界第四。然而,不可否认的是,教育学科国际科研合作的“欧美主导”基本格局没有改变,由少数几个国家所组成的合作集团主导世界绝大部分合著论文产出的“富人俱乐部”效应依旧存在。[26]但从长远来看,随着各国教育学科发展与国际化水平的不断提升,教育学科国际科研合作网络格局的演变将会是一个逐渐由“单极”走向“多极”的过程。

表2 教育学科国际科研合作网络核心国家(地区)排名(2009-2020年)

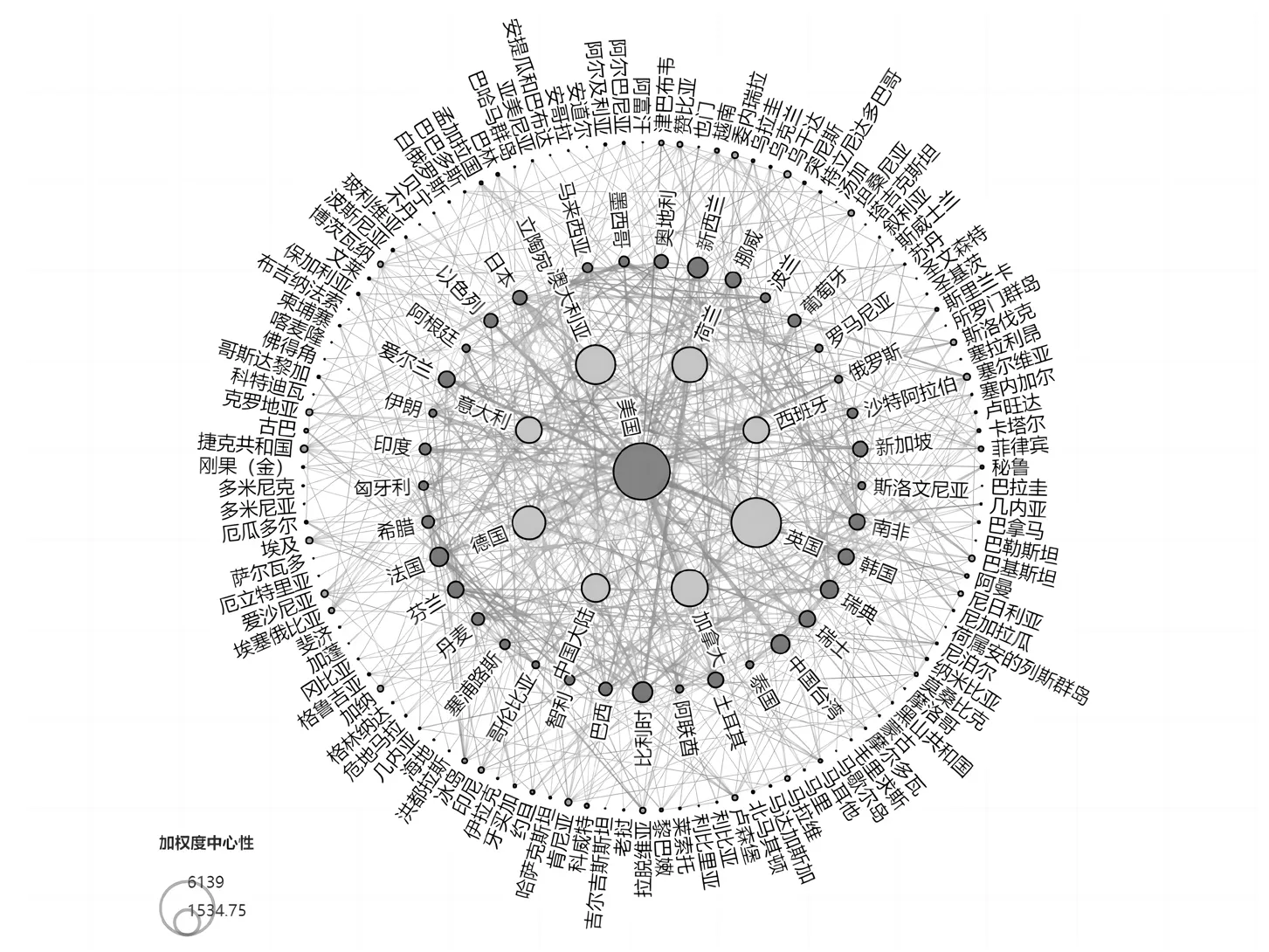

(三)中心—边缘结构演化特征

通过以上两个部分的网络分析,可知教育学科国际科研合作网络各节点间存在明显的中心性层次差别,由此能够推断出在网络中存在“中心—边缘”结构。在这一认识上,本研究以两个时间段内各节点的加权度中心性为基准,利用模块化算法,结合环形与双环形布局方式(Circular、Dual Circle),实现了教育学科国际科研合作网络的中心—边缘结构的可视化,其结果如图3所示。四个层级由内到外分别对应核心、强半边缘、弱半边缘与边缘等级,节点大小代表节点的加权度中心性,连接线粗细代表节点间的合作强度。

图3 a.教育学科国际科研合作网络中心-边缘演化图(2009-2014年)

图3 b.教育学科国际科研合作网络中心-边缘演化图(2015-2020年)

对网络层级结构参数特征进行分析发现,各个层级的节点数与度中心性在演化过程中均有所增长,这再次印证了教育学科国际科研合作网络的规模与联系性在不断提升的事实(如表3所示)。其中,第二、第三层级的节点增长数较多,表明有越来越多的节点正在崛起并开始成为新兴的网络核心。第一、第四层级的节点数变化较小,表明了网络的中心-边缘结构较为稳定,特别是第四层级中的节点,因受到来自多方面因素的影响,这类节点在平均度中心性与平均加权度中心性上的涨幅较小,使得其在网络演变中的进步不明显。

表3 教育学科国际科研合作网络层级结构参数特征(2009-2020年)

为进一步探明各个层级的特征、演化情况及其相关影响因素,还需要对每一层级内的具体节点与网络情况展开具体的分析。在图3a中,第一层级仅有美国一个核心节点,表现出美国在网络中的绝对中心地位。在图3b中,英国、澳大利亚进入第一层级,在一定程度上改变了原本的单极局面,但两国在度中心性上相较美国仍存在一定的差距,因此在层级内部存在着等级的划分。在图3a中,第二层级中有英国、澳大利亚、加拿大、荷兰、德国、中国大陆、西班牙、意大利8个节点,此类节点多为发达国家,通常是整体网络中重要次级核心节点或局部网络中的核心节点,彼此之间的合作也十分密切,往往会形成高合作程度的科研集团。在图3b中,第二层级内的节点出现了数量与等级上的升降变化,英国、澳大利亚进入第一层级,中国大陆成为层级内度中心性最高的节点,瑞典、挪威、比利时等10个节点由原本的第三层级升至第二层级。第三层级在图3a中有法国、新西兰、南非等37个节点,层级内节点的度中心性与相互合作强度相对较弱,但总体而言仍高于世界平均水平。在图3b中有更多的节点从第四层级晋升至第三层级,层级中的节点数量提升到48个。最后,由位于图中边缘位置的节点构成了第四层级,其在两个时间段内的节点数分别为114与115,总体变化不大。此类节点多为亚非拉、东欧国家或太平洋岛国,其共性特征表现为合著论文产出稀少且合作对象单一。而这些节点被边缘化的原因能够被归因为以下几种:一是由于经济发展上的落后所导致的教育学科发展滞后,如大部分的非洲欠发达国家;二是由于国内政治环境的动荡所导致的教育学科发展停滞,如叙利亚、索马里等国;三是由于国土面积小、人口数量少和地理位置相对孤立所导致的教育学科实力薄弱,国际合作高度依赖地缘关系,如斐济、汤加等太平洋岛国。

(四)凝聚子群结构演化特征

基于国际论文合著的相似度聚类算法,[27]本研究实现了教育学科国际科研合作网络的凝聚子群结构可视化,其结果经布局优化后由图4所示。①为优化聚类效果与突出区域代表性,在凝聚子群的分析中仅纳入合著论文数超过100篇的国家或地区。其中,各节点依据集聚关系强弱构成若干子群,节点大小代表加权度中心性,连接线粗细代表合作强度。

图4 a.教育学科国际科研网络凝聚子群结构演化图(2009-2014年)

图4 b.教育学科国际科研网络凝聚子群结构演化图(2015-2020年)

在图4a中共有8个子群,分别是英国和爱尔兰-北欧-南非、西欧-奥地利、东地中海、西班牙和葡萄牙(以下简称为西葡)-拉美、意大利-新西兰、北美-日韩、澳大利亚-中东-南亚及东南亚和中国大陆-中国台湾-新加坡子群。可以发现,节点间的集聚关系在很大程度上受到来自节点间的地理距离的影响,欧洲集团最为明显地反映了这一因素。而欧洲集团内部依据区域又可以进一步细分为三个较小的子群。其中,英国和爱尔兰-北欧-南非是节点数量最多的子群,子群内除南非外的其余节点皆位于西北欧。西欧-奥地利子群中的节点除奥地利外其余均位于西欧,反映了教育学科的“欧陆”合作网络。东地中海子群是欧洲集团中平均度中心性最低的子群,并同时涉及欧亚两个大洲的国家。同样,中国大陆-中国台湾-新加坡子群也是在地理位置导向下所形成的集合,反映了中国大陆-中国台湾、中国-新加坡在国际期刊论文合著上的密切合作。然而,节点的凝聚并不仅取决于相互地理位置的距离远近,例如,南非作为非洲国家却进入欧洲集团的子群当中,基于南非作为英联邦成员的身份,这一现象的成因在更大程度上来源于政治与经济层面。在子群上,北美-日韩子群反映了受经济政治关系所影响的节点集聚模式,美加日韩四国在经济政治上的紧密联系对其教育学科国际科研合作产生了巨大影响,并由此形成了以美国为中心的子群。西葡-拉丁子群则反映的更多是节点间在文化上的联系,文化、语言的相似性使其节点更容易集聚。而澳大利亚-中东-南亚与意大利-新西兰子群的集聚成因则难以从某个宏观角度进行概括,需要具体对科学家的微观合作网络与其社会资本联系进行分析。[28]

在图4b中共有9个子群,分别是西葡-拉美、西欧-以色列、英国和爱尔兰、北欧、中欧-东欧-土耳其、加纳-南非、大洋洲-加拿大、中东-南亚-东南亚和美国-东亚-新加坡子群。网络中的子群与节点数都有所增加,并且许多子群在演化的过程中进行了重组。欧洲集团在重组中划分出西欧、英国和爱尔兰、北欧、中东欧四个子群,子群基于地理位置的集聚效应更为明显。其中,中欧-东欧-土耳其子群是节点数量最多的新兴子群;英国与欧陆的合作联系降低,与爱尔兰组成了新的子群;以色列与西欧国家的合作增强,从原本的子群中移动到西欧子群中。北美-日韩子群与中国大陆-中国台湾-新加坡子群在图4b中实现了合并,而这一合并很大程度上可以归因为中美之间合作的加强。西葡-拉美基于文化语言的集聚效应依旧存在,并在演化中加入更多拉美国家。澳大利亚、新西兰与加拿大在网络中重新组合成为一个新的子群,三个国家不仅官方语言相同,并且在政治与经济上的关系也较为紧密。在非洲,南非退出与欧洲国家的合作子群并与加纳组成了新的子群。最后,在网络中新增一个完全由发展中国家组成的子群,节点国家主要来源于亚洲,这也再次表明许多中心性与联系性发展较弱的节点正在实现层级的晋升,并逐渐减少对欧美核心国家的合作依赖程度。

综上,教育学科国际科研合作网络中的节点基于地理距离、政治、经济与文化等因素在网络中集聚为不同的子群。在演化过程中,新增节点的出现使得网络中子群数量增加,而部分节点则在演化的过程中进行了重组,从而形成新的子群。子群在“凝聚-分离-再凝聚”的过程中受到来自多方面因素的影响,但无论基于何种因素,子群的形成在一定程度上都反映出节点间存在“偏好连接”效应,[29]即依托某一核心节点或合作模式,子群内部间的科研合作能够提升彼此的科研绩效和收获理想的科研成果,并且可重复性强,能够形成“成功-复制-成功”的合作范式。[30]节点间科研合作背后的趋利性使部分中心节点的“累计优势”愈发明显,[31]进而造成世界科研合作的马太效应,即网络中的核心国家主导性不断增强,而边缘国家却越来越难以摆脱其边缘地位。[32]

三、结论与思考

(一)结论

本研究基于2009-2020年“科学网”核心合集中的教育学科国际合著论文,运用社会网络分析方法对教育学科国际科研合作网络进行构建与演化分析,所得结论如下。

第一,在整体网络结构演化上,教育学科国际科研合作网络的规模与联系程度均有所提升,越来越多的国家与地区开始参与教育学科的国际科研合作,并且相互间合作的力度加大,使国际合著论文数量不断增加,其中欧美国家的发文量占比约为70%。另外,网络聚类系数的增加表明了网络中节点的集聚性在不断增强。

第二,在地理空间结构演化上,世界各国在演化过程中的科研合作联系程度不断提升,并形成了不同层次的度中心性节点与合作集团,呈现出“一超多强”的格局。在整体上,美国在网络中居于中心地位,并主导了由“美英加澳”四国组成的科研合作“富人俱乐部”。在局部上,由欧洲内部密集型科研合作所形成的“欧洲集团”成为仅次于美国的世界科研中心。同时,中国大陆在网络演化的过程中成为一个新崛起的核心节点,跻身于中心性世界前列。伴随着非欧美国家教育学科的发展与国际化水平进步,教育学科国际科研网络的多极化发展将会进一步深化。

第三,在中心-边缘结构演化上,各个层级内的节点情况均有变化,但整体结构较为稳定。其中,第一层级新增了英国、澳大利亚两个节点,但两节点在中心性上与美国的差距较大。第二层级与第三层级的节点变化较大,许多新兴的国家或地区在网络演化的过程中实现了层级的晋升。其中,中国大陆成为第二层级中度中心性最高的节点,将来有望进入第一层级。第四层级变化较小,合著论文数与度中心性均低于世界平均水平,此类国家或地区在教育学科的发展上往往受到其政治经济环境或地理区位、国土面积和人口数量等因素的制约。

第四,在凝聚子群结构演化上,网络中子群数量有所增加,部分节点在演化的过程中进行了重组并形成新的子群。子群的凝聚与重组受到多方面因素影响。其中,欧洲内部基于地理距离的子群集聚效应更为明显。而美国和东亚、加拿大和大洋洲之间的亚太合作子群更多体现的是基于经济政治合作层面的集聚效果。西葡与拉美国家基于文化语言的集聚效果依旧存在。在欧美国家之外,亚非洲发展中国家之间在演化中的科研联系程度加强,并由此形成新的子群。凝聚子群在促进成员间内部合作同时也使得子群中心节点的“累计优势”不断增加,加剧了全球科学研究中心性的“贫富差距”。

(二)思考

根据以上结论,为促进中国教育学科的国际化发展与国际影响力的提升,基于本国视角与国际视野,本研究提出以下三点思考。

第一,进一步扩大中国教育学科国际科研合作范围并增强合作力度。对于教育学科而言,国际科研合作能够使来自不同国家和地区的教育研究者们在合作中交换与共享各自的教育研究经验。来自教育学科发展相对落后地区的研究者能够在与来自教育学科发展相对优势地区的研究者的合作中接触和学习国际前沿的教育研究方法与技术。基于本国实际需要,在合作中批判地借鉴和吸纳发达国家经验,能够进一步提升中国教育研究者的科研水平。同时,第三世界国家教育学科的科研水平正在快速发展,其独特的教育研究经验也值得中国研究者加以关注。因此,中国的教育学科研究者应在巩固与欧美教育学科强国合作关系的同时重视与亚非拉、东欧等新兴节点进行学术交流与科研合作,激发彼此的科研潜力,促进教育学科的进步与国际科研合作格局的多极化发展。

第二,进一步提升中国教育学科国际科研合作的产出质量。通过科研合作层级网络的构建可以发现,在网络中不乏一些整体发文量较少但却能够进入中心层级前列的国家,如荷兰、比利时和北欧诸国。这与其高质量的论文产出和高水平的科研影响力密不可分,也表明一个国家的教育学科整体的科研实力不仅仅取决于其发文数量的多少,而更取决于其质量与创新性水平的高低。因此,应积极学习教育学科国际前沿的研究理论与方法,并进一步加大国际科研合作的资金投入力度,兼顾本国现实需要与国际热点教育议题,打造属于中国的国际高影响力科研产出,在推动本国研究者科研水平进步的同时提升中国教育学科的国际科研影响力,将优秀的科学研究经验与范式辐射至更多的国家与地区。

第三,进一步加强中国国际科研话语体系建设。欧美发达国家教育学科在长期的发展中已经形成较为成熟的教育研究范式,因此在国际合作中来自欧美地区的研究者在合作中经常扮演着主导者的角色,而中国研究者在“偏好连接”效应的影响下往往仅是国际科研合作的被动参与者。因此,中国在充分利用后动优势的同时也需要考虑本国教育学科国际话语体系的建设。当前中国教育学科的大部分国际合著论文产出来源于中美间的合作,长久以往会加剧单一的合作依赖性。为避免这一情况的出现,中国研究者在广泛开展国际科研合作的同时还需要立足于本国需要与本国特色,在国际合作中发出更多的中国声音,吸引更为多样化的国际合作者,为世界贡献更多的中国智慧,提升中国的国际科研合作主导力。