1950年代初对“反历史主义”戏改倾向的批评过程与特点

伏涤修/浙江传媒学院 戏剧影视研究院,浙江 杭州 310018

新中国建国初戏曲改编和创作中“反历史主义”倾向严重,为了纠正过火乱象,艾青撰文进行了批评,批评并不专门针对但涉及杨绍萱的戏曲改创。由于杨绍萱拒绝批评并进行态度恶劣、上纲上线的反批评,故戏曲界、理论界及社会各界人士围绕杨绍萱的戏曲创作对“反历史主义”倾向进行了集中批评。对杨绍萱及“反历史主义”戏曲创作倾向的集中批评声势浩大,影响深远,既有值得肯定的成效,也有应该汲取的教训。本文试对批评的来龙去脉进行梳理,对集中批评的场面、内容进行复原、评价,进而对批评的特点和影响进行探讨。

一、集中批评前的预警和陆续批评

艾青发表在1951年8月31日《人民日报》上的文章《谈<牛郎织女>》一般被认为是引起对“反历史主义”戏曲创作倾向进行集中批评的第一篇文章。实际上,在艾青发表该文之前,“反历史主义”戏曲创作倾向已经引起了一定的注意和批评。早在1948年11月23日,《人民日报》社论《有步骤有计划地进行旧剧改革工作》就指出:“我们修改与创作的方法必须是历史唯物主义的。我们首先应该……恢复历史的本来面目。我们是从现代无产阶级的观点来客观地观察与真实地表现历史的事件与人物,而不是将历史事件与人物染上现代的色彩。”[1]1949年10月,马少波在《正确执行“推陈出新”的方针》中也指出,戏剧创作“应该防止与克服公式主义倾向”,文章批评有的剧作“误把封建制度的中国社会写成了新民主主义的社会,赋予古人以不可能有的现代思想和行为”,认为这种写法“不尊重历史现实”。[2]马少波1951年2月在《戏曲的历史真实与现实影响》中又对戏曲创作中的“反历史主义”倾向进行批评,马少波说:“反历史主义是作者凭着主观感情,不恰当地强调戏曲对于今天现实直接的积极作用,因而不尊重历史条件,歪曲历史真实,将历史人物现代化,把历史事迹与现代人民革命斗争的事迹作不恰当的类比。”[3]马少波此文还对戏曲创作中一些荒唐可笑的表现进行了具体的列举,指出其对于历史条件和艺术创作规律的违背。马少波还在1951年6月10日出版的《人民戏剧》第3卷第2期上发表《从信陵君的讨论说起》,批评信陵君题材戏曲创作中盲目影射、比拟抗美援朝的“反历史主义”倾向。

田汉1950年10月3日谈旧戏改革时也说:“不应勉强把过去历史与现代牵合,那样不但违反历史唯物主义,也是有害的。”[4]同年12月1日,田汉在全国戏曲工作会议上的报告中再次强调,“不应生硬地将历史人物现代化,也不应将历史上自发的农民战争的事迹与现代人民革命斗争的事迹作适当的对比。”[5]田汉认为,历史剧中勉强、生硬地牵合进现代内容,或把历史当成现代来写,既反历史唯物主义,也对现实有害。周巍峙《发展爱国主义的人民新戏曲——祝全国戏曲工作会议》(《人民日报》,1950年12月10日)、李伯钊《北京市一年来文艺工作的成就和尚待解决的问题》(《人民日报》,1951年2月3日)等也对“反历史主义”戏曲创作现象进行了批评。

1950年7月,文化部成立戏曲改进委员会,戏曲改进委员会于7月11日召开会议,“会上对于如何修改旧剧本与创作新剧本交换了意见,认为历史剧应忠实地反映历史真实,不应将历史人物‘现代化’,将历史事迹与现代中国人民的斗争事迹作不适当的类比”[6]。1950年11月27日至12月11日召开全国戏曲工作会议,会议再次强调:“写历史人物应当根据当时历史条件予以估价,既不应强使古人有今人的思想,做今人的事,更不应将历史事迹与今天的革命斗争作不适当的比拟”[7]。1951年5月5日,中央人民政府政务院以总理周恩来的名义发布《关于戏曲改革工作的指示》,5月7日《人民日报》第1版全文登载指示全文,同版发表《重视戏曲改革工作》的社论。《指示》在提出戏曲改革要把宣扬人民群众爱国主义、英雄主义精神作为首要任务的政治要求的同时,也指出:“在修改旧有剧本时,应注意不违背历史的真实与对人民的教育的效果。”[8]社论指出,“旧有戏曲大部分取材于历史故事和民间传说;在民间传说中,包含有一部分优秀的神话”,社论认为《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《天河配》等就属于这一类优秀的传说与神话。社论同时也指出,“旧戏曲有许多地方颠倒或歪曲了历史的真实,侮辱了劳动人民,也就是侮辱了自己的民族,这些地方必须坚决地加以修改。在修改时又必须注意:对历史事件和人物应根据当时的历史条件予以估价,既不应强使古人有今人的思想,做今人的事;更不应将历史事迹与今天人民的革命斗争作不适当的比拟。如果那样,就是违反历史的,不正确的”[9]。《指示》和社论强调修改旧有剧本时要注意不违背历史真实,要历史地评价历史事件和历史人物,戏曲改创中把历史和现实作不适当比拟的做法是反历史主义的。

文化部副部长周扬1951年4月20在政务院第八十一次政务会议上的报告中说:“在戏曲的修改与创作方面,虽然有了若干成就,但也有不少作品是反历史主义的、公式主义的,这些作品不是按历史唯物主义的观点来反映历史真实,而是将历史人物‘现代化’,将历史事迹与现代人民革命斗争的事迹作不适当的比拟。……存在于编改剧本工作中的某些反历史主义的、公式主义的倾向,必须加以纠正。”[10]

“反历史主义”倾向在戏曲创作中一直断续存在,随着抗美援朝战争的爆发,通过历史剧、古代剧影射现实尤其是影射抗美援朝的剧作更是集中出现。在对“反历史主义”集中批评开始前,各地已经对“反历史主义”创作倾向进行了一定的批评。中南文艺界1951年5月30日召开座谈会,专门就黄铸夫创作的京剧《新渔家仇》进行批评,武汉《戏剧新报》《长江文艺》第4卷第6期、《人民戏剧》第3卷第4期、《新华月报》第4卷第5期、《人民日报》1951年10月14日“文化生活简评”等均对此进行了报道或转载。《人民日报》1951年9月8日刊登的读者来信中,皖南宣城专署文教科吴运兴的来信也对安徽一些地方戏曲创作演出中的“反历史主义”倾向进行批评,吴运兴的来信说:

有的地方在执行戏曲改革工作时,存在着严重的反历史主义倾向。如南陵县上演《闯王进京》时,添进了“打倒美帝国主义”的口号。宣城县在上演《信陵公子》一剧时,加以吹奏洋鼓洋号的场面;上演《武松与潘金莲》一剧时,武松竟在台上宣传起新婚姻法来,搞得不伦不类。至于演员们在舞台上随意增添政治口号,更是司空见惯,不足为奇。这样做,不仅严重地破坏了原剧的历史意义,而且把政治口号庸俗化了。有的农民看了戏后说:“这剧演的洋不洋,土不土,算个什么?”[11]

肆意运用影射,混淆古今区别,剧中插入当代术语甚至政治、宣传口号,既使创作、演出的历史剧、古代剧不伦不类、非今非古,也使严肃的现实政治庸俗化。《人民日报》为吴运兴来信所加的“编者按”说:“读者吴运兴同志所提出的皖南宣城专区戏曲改革工作中的一些偏向,必须引起戏曲工作者的注意。最近在北京、上海、福建、中南区、重庆等地所展开的对《牛郎织女》、《信陵君》、《虎符》、《新渔家仇》、《易水曲》等剧的讨论,都对戏曲改革工作中的反历史主义观点提出了批评。这种批评应该引起戏曲工作者的重视和研究。”《人民日报》1951年10月14日“文化生活简评”版块发表《对戏曲改革中的反历史主义倾向应展开批评》,该“简评”在转述对于黄铸夫《新渔家仇》的批评的同时,称“对戏曲改革中的反历史主义倾向,各地文艺工作者已加注意,并进行了一些批评”[12]。对“反历史主义”戏曲创作倾向的批评,已经势在必行、阻挡不住。

二、引爆集中批评的导火线

1951年11月起,围绕杨绍萱改创的神话、传说、历史剧,报刊上密集刊登多篇集中批评“反历史主义”创作倾向的文章。引爆集中批评的导火线,与其说是艾青的批评文章《谈<牛郎织女>》,不如说是杨绍萱反批评艾青的文章和他拒绝批评的态度。艾青《谈<牛郎织女>》只是针对戏曲改编乱象而言,虽然批评了杨绍萱的牛郎织女戏但并非只批评杨绍萱的改作,艾青甚至连杨绍萱《新天河配》的剧名也未点出。艾青在批评文章中点了多部他认为改创不妥的“牛郎织女戏”的名,对无锡大众京剧社演出的《牛郎织女》的批评文字也远多于涉及杨绍萱剧作的文字。应该说,艾青《谈<牛郎织女>》仅仅是进行正常的文艺批评,对“反历史主义”的批评不是专门针对杨绍萱的,另外艾青文章的批评态度和批评用语也比较温和,火药味一点也不浓。但是杨绍萱对于自己的戏曲改创感觉特别好,即便是正常、温和、并不专门针对他的批评,他也容不得受不了。杨绍萱见到艾青的批评文章后,没有丝毫的反思,而是立即进行连续性的反击。在艾青《谈<牛郎织女>》文章发表不到一个月的时间内,杨绍萱给《人民日报》连续寄去三封来信和一篇长文,对艾青进行反击。杨绍萱不仅拒绝和反驳艾青的批评,还认为《人民日报》不应该登载艾青的批评文章。1951年9月1日即艾青文章发表的第二天,杨绍萱就给《人民日报》去信,批评艾青的文章是对抗美援朝运动表示不满。9月7日杨绍萱在给《人民日报》的第二封信中,指责艾青的文章是“为神话而神话”的典型,认为艾青的文章只“做了一件事,就是枪口对内,帮助敌人;打击的是抗美援朝戏曲工作者,帮助的是美帝国主义杜鲁门”,他要求“同志们彻底检讨这个问题”。9月21日杨绍萱第三次致信《人民日报》,指责艾青的文章写作成色上“低能无知”,政治上违背了党的戏曲文艺政策,实质是反对党对无产阶级文艺运动的领导权。[13]

1951年11月3日,《人民日报》发表了杨绍萱的长文《论“为文学而文学、为艺术而艺术”的危害性——评艾青的<谈牛郎织女>》和三封来信,同时加了“编者按”。《人民日报》“编者按”说:艾青的批评文章“虽有说得不完全的地方,但它的基本观点,是正确的。此文发表后,本报连续收到了杨绍萱同志几封来信反对艾青同志在他的那篇文章中的观点,并认为本报不应该登载那篇文章,要求本报彻底检讨。接着他写了下面这一篇文章。我们认为杨绍萱同志的基本观点和态度都是有错误的。”[14]杨绍萱《论“为文学而文学、为艺术而艺术”的危害性——评艾青的<谈牛郎织女>》,丝毫不接受艾青的批评,同时上纲上线地反批评艾青。艾青批评杨绍萱把《新天河配》创作得“完全成了另外一个东西了”,杨绍萱认为把神话剧创作成不同于原来神话的“另外一个东西”这正是“推陈出新”。对于神话影射现实,无论是影射作为创作方法还是影射的具体运用,杨绍萱都拒绝艾青的批评,为自己的做法辩护。杨绍萱批评艾青的文章除了资敌助敌外毫无用处,他说:“(对艾青的文章)我反复地看了好几遍,找不出一条够得上科学的分析,找不出一条建设性的具体意见,充满全文的是个人的偏爱偏憎,……这种文章有什么用处呢?资敌而已。”杨绍萱把艾青的批评归结为提倡“为文学而文学,为艺术而艺术”,他指责艾青的主张唯一的作用是“打击了革命而便宜了敌人”[15]。因此杨绍萱不仅不接受艾青的批评,反而号召对艾青的思想进行坚决的斗争。

杨绍萱的反驳长文和三封来信在《人民日报》发表后,艾青写成《答杨绍萱同志》,对杨绍萱反批评自己的观点、态度及杨绍萱改创的剧作进行答复和作进一步的批评。艾青指出,“杨绍萱同志对处理神话剧的观点是违反历史唯物论的”,杨绍萱的创作方法是非现实主义的。[16]艾青《答杨绍萱同志》虽然有坚持、有批评,态度依然平和。虽然艾青的答复较为克制,但杨绍萱对批评者乱扣政治帽子的做法及他容不得他人批评的傲慢无礼触犯了众怒。此后一个多月时间,仅《人民日报》就收到几百封批评杨绍萱的来信,对杨绍萱及“反历史主义”倾向的理论批评文章也蜂拥而来。

三、反批评文章的集中涌现

杨绍萱反批评艾青的长文和三封来信发表后,在戏曲界、理论界乃至社会上都引起较大反响,除了戏曲界、理论界的作家、评论家,社会各界人士都表达了自己的意见。杨绍萱反批评文章发表仅仅11天,截止11月14日,《人民日报》收到读者来信140多封,1951年11月15日《人民日报》选登了9封来信,来信者的身份多种多样。这些来信“一致指出,杨绍萱同志的艺术思想和对待批评的态度都是错误的”。解放军某部江萍来信说:“我认为杨绍萱同志在戏曲改革工作中所表现的艺术思想是错误的。我看过他编的《新大名府》,像是现代的人物穿着古装在演戏。这种硬将现代人的思想加到历史人物身上去,并不能够收到教育观众的效果,反而使观众对戏的内容的真实性发生极大怀疑。……杨绍萱同志处理神话剧的方法,我认为是违反历史唯物主义的原则的。”(《杨绍萱同志的艺术思想是违反历史唯物主义的》)北京电信局电报处工人胡守义在来信中说:“我反复地看了杨绍萱同志的文章后,我觉得这不像一篇文艺批评,而是一篇报复性质的文字”;“杨绍萱同志对待批评的态度是极错误的。他不但不虚心考虑别人给他提出的意见,接受别人的正确批评,反而对批评者横加诬蔑,甚至要求党报编辑彻底检讨。我看,应该彻底检讨的不是别人,正是杨绍萱同志自己。”(《应该尊重民族的优美的艺术遗产》)上海市医务工作者钱绍祯批评道:“用神话影射现实,是很牵强的,不但容易糟塌了美丽的神话,而且也容易歪曲了现实。”(《严肃地对待改编神话剧的工作》)[17]

两天后,《人民日报》1951年11月17日再次刊登批评“反历史主义”的读者来信。皖南宣城专署文教科吴运兴在读了杨绍萱发表在《人民日报》上的长文和三封来信后,又给《人民日报》去信,吴运兴在信中说:“我觉得杨绍萱同志对于戏曲改革所坚持的反历史主义的观点,牵涉到了我们戏曲改革政策的基本问题,这个争论是带有原则性的。因为这种倾向在若干地区的戏曲改革工作中已经发展得很严重,如果不将这种错误思想予以彻底批判,加以纠正,那么会把我们优秀的民族艺术遗产变成不伦不类的东西。”吴运兴又列举安徽当地戏曲中“反历史主义”的表现,“例如宣城县某越剧团曾上演一个名为‘抗秦援赵’的戏,把秦国的使者故意安上一个大鼻子,满口洋腔,以暗示此使者是‘美国佬’。广德县某剧团上演‘珍珠塔’时,把后半部硬改成方卿没有中状元,而去参加了李闯王的革命队伍,并由方卿口中暗示知识分子只有与工农群众相结合才有出路”。吴运兴批评了将现代事物和现代人思想硬加到古人身上去的做法,指出“任何脱离历史的真实性和时代条件而用捏造或随意添改的方法,对于戏曲改革工作是没有任何好处的”,“我们必须对戏曲改革中的反历史主义倾向进行斗争”,这“不但对于杨绍萱同志是很好的教育,而且对人民的戏曲事业也是有利的”。[18]广东汕头市黄翼、林烽,在给《人民日报》的信中也说,根据杨绍萱创作的京剧《新白兔记》改编的汕头市潮剧同名剧作,把“卖国贼刘知远”“写成是一个富有民族气节、抗击契丹侵略的英雄。这对历史是一种歪曲”。《人民日报》所加的编者按说:“读者黄翼、林烽两位同志对《新白兔记》的批评代表了多数观众对这个剧本的意见。把刘知远歌颂为‘民族英雄’是不对的。”[19]

批评杨绍萱的来信在持续增加,据《人民日报》1951年12月5日《批判杨绍萱在戏曲改革中的反历史主义倾向——本报读者来信综述》称,从11月3日杨绍萱文章发表,到12月3日止,仅《人民日报》就在短短的1个月内收到273件来稿、来信,“其中来自机关干部的六十七件,学校教职员的六十七件,人民解放军四十八件,文艺工作者十四件,工厂职工十件,新闻工作者六件,医务工作者六件,其他五十五件”[20]。这么多的来稿、来信,这么多样的读者身份,“除了一位读者外,其他读者都一致指出杨绍萱同志的艺术思想和他对待批评的态度都是有错误的”。读者们普遍认为,杨绍萱“这种把古人的生活和今天我们的生活混淆起来的思想,是违反历史唯物主义的”,“神话不可能成为杨绍萱同志所设想的那样,仅仅是一个形式,可以在里面装进任何内容,而不必顾到历史条件”,还有读者指责杨绍萱“对古代劳动人民的艺术创作能力缺乏应有的尊重”,“是一种缺乏群众观点和爱国主义精神的具体表现”。读者们对于杨绍萱对待批评的态度普遍不满,认为杨绍萱反批评艾青的文章“不是冷静思考,而是恶意报复”,说话“尖酸刻薄”,一副“泼妇骂街姿态”,“杨绍萱对待批评的态度是恶劣的,应该深刻检查自己的思想”。[20]各界读者不仅不同意杨绍萱的戏曲改创观,也要求他深刻检讨自己反批评艾青时的恶劣态度。这些自发的来信,对艾青表达了支持,对杨绍萱的剧作和创作观进行了批评,读者来信尤其对杨绍萱拒绝正常文艺批评并以粗暴无理态度给艾青扣政治帽子表示愤慨,要求杨绍萱深刻检讨自己反批评艾青时的恶劣态度。这说明,杨绍萱粗暴拒绝和上纲上线反批评艾青触犯了各界人士的众怒。

1951年11月9日,《人民日报》还发表《应注意纠正戏曲改革中的反历史主义倾向》的短文。文章称:“现在有些旧戏,演的古人古事,但却常常在戏中穿插一些现代的新名词,唱现在流行的歌曲,或在舞台上布置现代的东西作为布景,弄得古今不分,既违反了历史,也歪曲了现实”,明确提出要纠正戏曲改革中的“反历史主义”倾向。

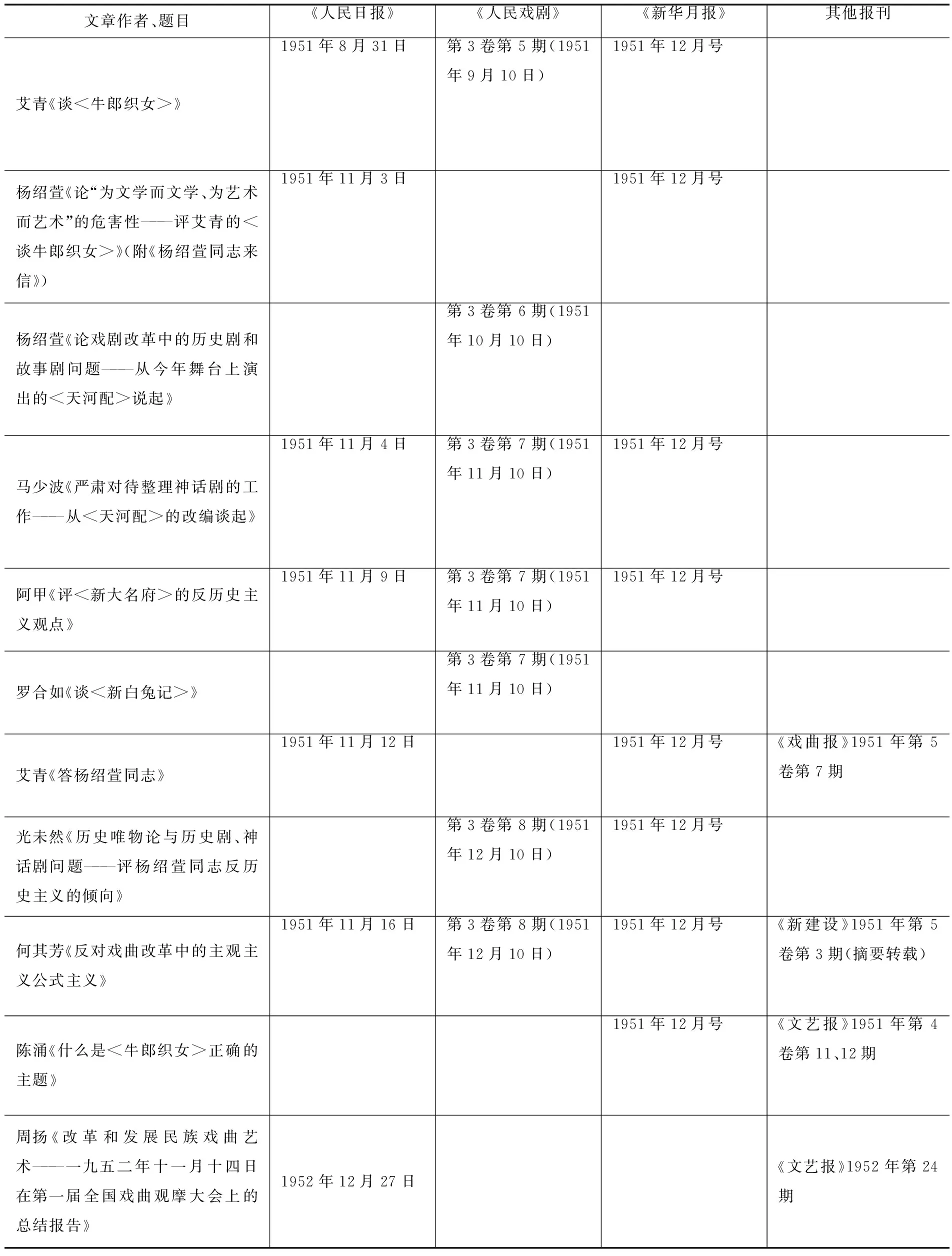

除了群众的读者来信和相关报道、短评外,《人民日报》陆续发表了多篇对杨绍萱及“反历史主义”戏曲创作倾向的重头批评文章,《人民日报》的批评文章多篇被《人民戏剧》《新华月报》等重要报刊转载,《人民戏剧》《新华月报》《戏曲报》《文艺报》等还转载、发表了其他批评“反历史主义”的份量较重的文章,仅《新华月报》1951年12月号就转发了8篇相关文章,其中7篇是批评杨绍萱的文章,1篇是附在后边作为批评靶子用的杨绍萱反批评艾青的文章。一时间,形成对杨绍萱及“反历史主义”创作倾向的集中批评。

另外值得提及的是,1951年10月10日出版的《人民戏剧》第3卷第6期发表了一组文章,关涉历史剧、神话剧、古代故事剧创作的认识与评价,文章包括:张啸虎《试论“神话剧”》,杨绍萱《论戏曲改革中的历史剧和故事剧问题——从今年舞台上演出的<天河配>说起》,李厚光《我对“江汉渔歌”的几点意见》,田汉《关于<江汉渔歌>答李厚光同志的信》,马少波《清除戏曲舞台上的病态和丑恶形象》。此时杨绍萱反批评艾青的文章《论“为文学而文学、为艺术而艺术”的危害性——评艾青的<谈牛郎织女>》尚未在《人民日报》发表,对杨绍萱戏曲创作“反历史主义”问题的集中批评尚未开展,不过《人民戏剧》为杨绍萱《论戏曲改革中的历史剧和故事剧问题——从今年舞台上演出的<天河配>说起》所加的“编者按”说:“杨绍萱同志的这篇文章,牵涉到戏曲改革工作中的若干重要问题,其中论断历史剧、故事剧与神话剧的某些论点,如认为一般故事剧(包括神话)可以不管历史上的时代性等等,表现了反历史主义的倾向,值得着重地研究讨论。”[21]《人民戏剧》“编者按”说杨绍萱的某些论点“表现了反历史主义的倾向”,已经释放出某种批评杨绍萱“反历史主义”戏曲创作倾向的信号。其他几个人的文章,虽未涉及杨绍萱,但也表达要尊重历史真实、反对“反历史主义”创作、不要轻易破坏艺术形式美的意思,对“反历史主义”戏曲创作倾向的集中批评已经山雨欲来。

四、对杨绍萱及“反历史主义”的猛烈批评

笔者把当时有关“反历史主义”批评、论争的重点文章进行了梳理(见表1)。

表1 1951—1952年有关“反历史主义”批评、论争的重点文章

《人民戏剧》第3卷第7期在刊发多篇批评杨绍萱文章的同时,还刊发马少波《关于历史剧题材的选取与人物的评价》、沈铭《信陵君是“肯定”的人物吗?——对马少波同志<从信陵君的讨论谈起>一文的意见》和《学习》杂志编辑部《关于历史人物的评价问题(反对非历史主义的观点)》等。这几篇文章虽然不是批评杨绍萱,但对历史剧创作、历史人物评价等进行深入的理论探讨,涉及历史剧创作的重要问题,对大张旗鼓集中批评杨绍萱剧作“反历史主义”倾向的系列文章形成烘托、配合的作用。

《新华月报》1951年12月号集中转发艾青引发批评和答复杨绍萱的两篇文章及何其芳、光未然、马少波、陈涌、阿甲批评“反历史主义”的文章,《新华月报》为这组专栏文章所加的“编者按”说:“在目前戏曲改革工作中,部分同志的思想上还存在着错误的反历史主义的倾向,其中杨绍萱同志表现得最为明显。”“编者按”指责杨绍萱为了“借古喻今”,“不惜歪曲形象,颠倒史实”,“编者按”直接指出杨绍萱“所改编的《新天河配》、《新大名府》、《新白兔记》就是错误理论的实践产物”。“编者按”认为杨绍萱反批评艾青的文章“充分地暴露了他严重的反历史主义的观点,在批评的态度上也表现得极为恶劣”。本来杨绍萱自恃是坚持了正确的政治方向和人民立场,自认为历史观、创作观是正确的、革命的,“编者按”则批评说:“杨绍萱同志这种离开毛主席的文艺方向、离开历史实际和人民要求的理论与创作思想,是应该认真彻底纠正的”[22]。“编者按”对杨绍萱的批评不仅观点鲜明、态度坚决,而且上升到政治、思想高度对他进行严厉批判。

马少波《严肃对待整理神话剧的工作——从<天河配>的改编谈起》,主要包括两部分内容:一是列举神话剧改编方面的偏差,批评“把神话现代化,用神话影射现代斗争”的做法;二是对杨绍萱《论“为文学而文学、为艺术而艺术”的危害性——评艾青的〈谈牛郎织女〉》中的观点和他对待艾青批评的无理态度进行批评。马少波批评杨绍萱:“认为可以用神话来影射现实,反映抗美援朝,保卫世界和平等等,并且竭力这样提倡。我以为是不妥当的。杨绍萱同志甚至认为反对借神话反映抗美援朝,就是反对抗美援朝,就是替杜鲁门说话,更是完全没有理由的!……(艾青)只不过是对你的作品提出了一点批评的意见,(杨绍萱)竟至于把自己的同志推到敌人方面去,杨绍萱同志这种无理的态度,是非常错误的!”[23]

阿甲《评<新大名府>的反历史主义观点》对杨绍萱创作的《新大名府》进行具体批评,阿甲认为《新大名府》的“基本内容是反历史的”,“《新大名府》的创作法,是把古代人当作现代人来写,不是用马列主义的观点来批判历史。它刻划着这样一套模型:开展统一战线;反对专制独裁;依靠无产阶级;打倒帝国主义。这显然是作者强加到历史上去的主观臆造的内容。”[24]阿甲对杨绍萱创作的《新大名府》,从内容到创作方法,给予了基本的否定。

艾青《答杨绍萱同志》对“反历史主义”的表现做了概括性的归纳,文章说:“‘反历史主义’,就是当处理历史题材和古代民间传说的时候,把许多只能产生于一定的历史条件中的人物和事件,拉扯到现代来,加以牵强附会的比拟,或是把只能产生于今天的观念和感情,勉强安放到古代人物的身上去。因此,在我们的戏曲舞台上就出现了似古非古、似今非今的混乱现象。”《答复》对杨绍萱《牛郎织女》(即《新天河配》)中“反历史主义”的表现做了进一步的列述,批评杨绍萱的改作把原来的神话传说变得不成样儿,主题、情节、结局都改变了,悲剧改成了喜剧,改创讲究的不是艺术而是魔术,杨绍萱标榜的新涵义不过是生硬的脱离历史条件的空洞说教,新语言不过是古代不可能有的新名词、新术语。杨绍萱在反批评文章中给艾青扣了多顶大帽子,艾青也对此作了反驳,对杨绍萱对待批评的态度进行了批评:“杨绍萱同志对待文艺批评的态度是完全错误的。他以为自己写了抗美援朝,谁批评,就是反对抗美援朝;写了保卫世界和平,谁批评,就是破坏世界和平”,艾青指出,杨绍萱把正常的文艺批评升级为政治立场、思想观点问题,这种做法“实际上已经开始丧失一个革命者最起码的品质”[16]。艾青的答复,批评言之有理有据,既坚持原则态度也比较平和,艾青答复文章的火药味不仅和杨绍萱对他所做的政治攻击有天壤之别,也远远赶不上何其芳、光未然等人文章批评杨绍萱的激烈程度。

罗合如《谈<新白兔记>》主要是批评杨绍萱改编的《新白兔记》在刘知远人物评价和形象塑造上违背了历史真实。罗合如认为,刘知远在历史上主张投降契丹,同时残暴对待人民,《新白兔记》把刘知远塑造成爱国、爱民的英雄,完全不合历史事实。罗合如批评说:“历史上刘知远对石敬瑭投降的态度与《新白兔记》所描写是不同的。当石敬瑭还没有降契丹之时,刘知远不但不曾反对他投降而且赞助他的投降”。刘知远“只是个封建阶级的代表,他的思想没有与人民结合的地方”,刘知远“只是一个封建阶级凶残的压迫者而已。心目中是没有什么‘黎民’的”。刘知远后来参加抗击契丹的“打草谷”运动,是因为他所投降的契丹统治者耶律德光不行了,刘知远是出于捡便宜的政治投机心理。罗文批评杨绍萱:“《新白兔记》把一个没有民族立场的、投机取巧的封建代表刘知远写成一个民族英雄,是与历史事实不相符合的,是违反历史真实的”,而之所以会发生这样的情况,罗合如认为就在于杨绍萱“不能正确地认识历史,从中取得应有的经验教训”。[25]

在对杨绍萱的批评文章中,何其芳、光未然的文章批评很重。何其芳《反对戏曲改革中的主观主义公式主义》原载《人民日报》1951年11月16日,作者略加补充修改后重新发表在1951年12月10日出版的《人民戏剧》第3卷第8期。何其芳批评杨绍萱的创作是典型的主观主义公式主义,杨绍萱的剧作无论是《新大名府》还是《新白兔记》,都是生硬地用“民族战争”“阶级斗争”等概念化的叙事改创原有的故事,既有违历史真实,艺术上也枯燥粗糙。杨绍萱自认为具有人民立场,何其芳批评杨绍萱《新白兔记》把无赖、封建统治者刘知远“写得好像是一个民族英雄”,正面人物形象塑造有违人民立场。何其芳批评说,“在过去的传说里面,刘知远不过是一个无赖”,“连封建地主阶级的历史家向来都是有贬词”,《新白兔记》把刘知远这个“连封建地主阶级的历史家也不满意的封建统治者”当成民族英雄来塑造,很不妥当。何其芳甚至批评杨绍萱解放前主创、被誉为使“旧剧开了新生面”的《逼上梁山》“把禁军这种封建皇帝最可靠的武装写得那样好,不但富有民族思想,而且很同情穷苦人民,也不大恰当”。杨绍萱自认为自己的创作符合历史唯物主义,何其芳批评杨绍萱对历史多有杜撰和窜改。何其芳批评杨绍萱“用新观点去研究历史”不能成为杜撰和窜改历史的借口,“用新观点去研究历史,正是为了扫除过去的反动统治阶级对于历史所加的一切伪造和曲解,正确地了解它本来的面目和意义,绝不是说我们有了新的观点就可以杜撰历史,窜改历史,从外部生硬地增加一些不可能有的东西到历史上去”,杨绍萱等人无论目的、动机如何“正确”,历史的基本面貌也不容篡改。杨绍萱在《开展戏曲文艺评论》《新文化运动与戏剧革命》中肯定一些塑造、歌颂“义仆”的旧戏是表现了奴隶阶级的正义,何其芳则批评“义仆”戏“非常露骨的提倡封建奴隶道德”,具有麻醉人民的作用,他批评杨绍萱对“义仆”戏和“义仆”形象的称赞是没能分清封建地主阶级思想和无产阶级思想的界限,背离了“阶级斗争”观点。此外,何其芳对于杨绍萱拒绝批评的恶劣态度也进行了严厉的批评,何其芳说,杨绍萱在对待批评的态度上“非常缺乏无产阶级的作风”,“因此,除了反对他的主观主义公式主义的倾向而外,还必须反对他的这种坚持错误,拒绝批评的态度”。[26]

光未然的《历史唯物论与历史剧、神话剧问题——评杨绍萱同志反历史主义的倾向》政治批判、思想批判、理论批判的意味很浓,该文对杨绍萱的批评态度也和杨绍萱对艾青的批评相似,盛气凌人,火药味很浓。杨绍萱强调政治正确,光未然则批评“杨绍萱同志似乎完全没有考虑到党与人民政府对戏曲改革工作的指示”[27]35。杨绍萱批评艾青时上纲上线、断章取义,举革命导师、领袖的言论佐证自己的正确,给艾青扣帽子,光未然也引用马克思、恩格斯、列宁、斯大林的多条论述来反证杨绍萱违背了马克思主义文艺观。杨绍萱强调要用马克思主义历史科学武装自己,要用历史唯物论的观点来处理历史剧,光未然则批评杨绍萱“在自己的创作实践中”,“经常地违反了马克思主义历史科学——历史唯物论的基本原则,违反了马克思主义的文艺观点”[27]32。光未然的批评态度咄咄逼人,但他对杨绍萱创作缺点的指出,确也符合实际。

陈涌《什么是<牛郎织女>正确的主题》也具有上纲上线的火药味,他虽然没点杨绍萱的名,但文章主要是批评杨绍萱改编的《新天河配》。陈文说,“它(《新天河配》)的根本思想是错误的,是有浓厚的欺骗性的”,《新天河配》“描写了过去时代如何合理”,“显示了它的反动的反人民的精神”。陈涌指责杨绍萱的改编“显然歪曲了过去,也侮辱了现在”,他定性杨绍萱“存在着属于根本性质的错误的政治观点”[28]。艾青从文艺创作方法的角度批评杨绍萱的改创,杨绍萱从政治立场、思想根源、敌我站队的方式来反击艾青,陈涌的文章维护艾青、批评《新天河配》及作者,陈涌批评《新天河配》的方式和杨绍萱反击艾青的方式基本一样,同样偏离了正常的文艺批评的轨道,政治、思想批判的意味很浓。如果说杨绍萱对待批评的态度、方法是不可取的,那么陈涌这种也是一味从政治出发的批评方式同样不妥。

五、集中批评的特点及批评的延续

从群众来信及专门的理论、争论文章可以看出当时关于“反历史主义”批评、论争的特点:一是批评杨绍萱及“反历史主义”戏曲创作倾向的文章短时间内即密集出现;二是批评者不乏文艺界著名人士甚至是文艺界、戏曲界担当一定领导职务的人,如艾青、马少波、何其芳、阿甲、光未然、罗合如等;三是《人民日报》《人民戏剧》《新华月报》等报刊的倾向性明显,杨绍萱反批评艾青的长文及三封来信在《人民日报》刊登时,《人民日报》已经亮出了既反对杨绍萱不接受批评的粗暴、恶劣态度,也反对“反历史主义”戏曲创作倾向的观点,然后《人民日报》连续发表多篇批评文章,《新华月报》1951年12月号在集中转载艾青的两篇文章及马少波、陈涌、阿甲的批评“反历史主义”文章时,也同时转载杨绍萱《论“为文学而文学、为艺术而艺术”的危害性——评艾青的<谈牛郎织女>》,但把杨绍萱的文章放在这组批评文章之后,实际上是作为反面教材对待的,当时的批评是一边倒的;四是杨绍萱在其他人的批评文章集中出现之前,对艾青的批评粗暴无礼、上纲上线,而在其他人的批评文章集中出现后偃旗息声,实际上处于一味地被批评的境地;五是无论是赞扬过杨绍萱旧剧改革开了好头的领导人,还是《逼上梁山》杨绍萱的合作者,都没有为杨绍萱声援发声;六是批评杨绍萱的声音调门越来越高,杨绍萱用政治及思想批判的方式对待艾青正常的文艺批评,而集中批评杨绍萱的文章中多数人也和杨绍萱反批评艾青的方式一样,用政治及思想批判的方式狠批杨绍萱。杨绍萱甚至因此而被开除党籍、撤销领导职务,受到组织处理。

对“反历史主义”集中批评后,反对“反历史主义”成为创作及评论界的共识,比较长一段时间内,一些文件、讲话、文章中依然多次强调要批评、力戒“反历史主义”倾向。

1952年5月,纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表十周年时,《人民日报》社论将“反历史主义”和“反现实主义”、公式化概念化创作联系在一起,指出:文艺创作上存在严重的公式化和概念化倾向,“这种倾向主要地是由于庸俗地了解文艺的政治任务而来的。……尽管他们的作品仿佛很强调政治,而实际上却是取消了文艺为政治服务的真正功用”;“容许这种反现实主义、同时也是反历史主义的倾向继续泛滥,就会使我们的文学艺术为政治服务的功用受到严重的损害”,表明决不允许“反历史主义”倾向存在。[29]周扬的纪念《讲话》发表十周年的文章也持相同看法,周扬说:“反现实主义的倾向,在处理历史题材的时候,就表现为反历史主义的倾向。……反历史主义的作者却硬要将古代人物的行动写成合乎现代思想的水平和政策的标准,以便我们去向他们学习政策。这种反历史主义的创作方法也是和对文艺服从政治的庸俗的狭隘的了解有关系的。”[30]“反历史主义”剧作许多是标榜“文艺服从政治”的产物,《人民日报》社论和周扬的讲话则将“反历史主义”批驳为庸俗化和阻碍了文艺为政治服务。

马彦祥批评魏晨旭改编的京剧《新闹天宫》,也是将之归于“反历史主义”之作。马彦祥的批评文章说,“由于魏晨旭同志的思想中存在着反历史主义观点”,致使他改编的京剧《新闹天宫》“违背了历史现实”。马彦祥认为,“无论修改或编写剧本都必须采取谨慎的态度,必须坚决反对反历史主义的倾向”,而魏晨旭在改编时“不能尊重历史真实”,“任意地、毫无顾虑地来处理”原来的《闹天宫》,“任意地用历史类比来与当前现实作不恰当的比拟”,因此他改编的《新闹天宫》“既歪曲了历史面貌,又模糊了人民对当前现实的认识”,还破坏了民族的戏曲遗产。[31]

《人民日报》1952年11月16日发表社论《正确地对待祖国的戏曲遗产》,社论发表后,《新华月报》1952年第12期、《文艺报》1952年第22号(1952年11月25日出版)进行了转载。社论批评戏改中一些干部和作家:“他们在修改或改编剧本的时候,不是和艺人密切合作审慎从事,而是听凭主观的一知半解,对群众中流传已久的历史故事、民间传说,采取轻举妄动的态度,随意窜改,因而经常发生反历史主义和反艺术的错误,破坏了历史的真实和艺术的完整。”[32]将戏曲改编中的某些行为定性为“反历史主义”和“反艺术”的错误。

周扬1952年11月在第一届全国戏曲观摩大会上的总结报告,更是对杨绍萱进行点名批评,甚至直接称杨绍萱为“反历史主义者”。周扬对杨绍萱的点名批评既是1951年底对杨绍萱集中批评的延续,也是对“反历史主义”批评的政治总结,《报告》政治定性的意味很浓。周扬一方面引用毛泽东有关人民是历史的真正主人的观点,表示“历史剧的任务,就是要恢复历史的真实面目,表现历史舞台上的真正主人”,另一方面严厉地点名批评杨绍萱的戏曲创作,周扬说:“无论表现现代的或历史的生活,艺术的最高原则是真实。历史的真实不容许歪曲、掩盖或粉饰。反历史主义者,例如杨绍萱同志,就是不懂得这条最基本的原则。他们以为为了主观的宣传革命的目的,可以不顾历史的客观真实而任意地杜撰和捏造历史。他们不能区别,用现代工人阶级的思想去观察和描写历史,与把古代历史上的人物描写成有现代工人阶级的思想,是完全两回事。”[33]杨绍萱用政治批判的方式上纲上线地严厉批评艾青,周扬也用政治斗争、组织定性的方式给杨绍萱的戏曲创作宣判死刑。周扬态度严厉地说:“我们反对旧有戏曲中对历史的歪曲,同时也要反对反历史主义者冒充马列主义而对历史进行新的歪曲。这是我们为新的历史剧的创造而必须进行的一个思想斗争的工作。”周扬给杨绍萱的剧作及创作观定了性,同时表明了对“反历史主义”进行批评的政治正确性和艺术合理性。

周扬1953年9月24日在中国文学艺术工作者第二次代表大会上的报告中,仍然强调由于创作中存在严重的主观主义的创作方法,及“把艺术服从政治的关系简单化、庸俗化的思想”,致使文艺作品中概念化、公式化的缺陷明显,因此“必须严肃地批判文艺创作中的反历史主义的倾向”[34]。

此外,还有许多讲话、文章等肯定对“反历史主义”的批评。如:

钟洛《端正创作思想,正确对待民族戏曲遗产——记华东戏曲创作总结会议及其收获》总结华东地区解放三年多来的戏曲创作和改编时说:“反历史主义、反现实主义倾向仍然是戏曲创作(和改编)中最主要的倾向。这个创作倾向的产生和发展,又说明了某些戏曲工作者和领导干部对民族戏曲艺术遗产的认识上还存在着不正确的看法,而最主要的倾向依然是反历史主义。”[35]该文还列举了“戏曲创作(和改编、整理)思想上的反历史主义、反现实主义倾向”的五种具体表现。

马彦祥1953年10月在《巩固并扩大戏曲改革工作的成绩》中说:“过去戏曲剧本的创作与改编方面长期存在着粗制滥造与反历史倾向”;“戏曲改革主要应该是发扬戏曲遗产中的现实主义传统,一切丧失自己原有的民族传统的非现实主义倾向必须坚决反对,彻底纠正” 。[36]

周扬1956年在中国共产党第八次全国代表大会上以中央宣传部副部长身份的发言《让文学艺术在建设社会主义伟大事业中发挥巨大的作用》,依然维持他几年前的说法,他肯定新中国建国初开展的对“反历史主义”倾向的批评,总结道:“有些人在整理和改编剧本的时候却违背历史的真实,生硬地把一些现代的政治概念和术语加到历史人物身上,把古代人现代化,这是一种反历史主义的倾向。我们曾经严厉地批判了这种错误的倾向。”[37]

1959年底,马少波在《欢呼我国戏曲艺术的新生命》中对建国十年来的戏曲改革与发展进行回顾总结,马少波说,新中国建国初期“那时候,有些同志在戏曲改革中的反历史主义的倾向是比较突出的”,他们错误地“把古代历史上的人物描写成现代工人阶级的思想”,有的同志“甚至借古代故事来阐述‘社会发展史’,或使历史人物超出了一定的历史范畴,十分牵强地影射和比拟现代的斗争现实。当时在这方面所进行的严肃的批判,对于如何对待历史和历史题材的戏曲创作,起了提高的作用”。[38]马少波此处所指的就是新中国建国初对以杨绍萱为代表的“反历史主义”戏曲创作倾向的批评,马少波在新中国建国十周年的时候把几年前开展的批评当作成绩再提和肯定。

综上可见,新中国建国初对“反历史主义”戏曲创作倾向的批评,既有预警也有延续,集中批评有偶然性,但批评发生具有必然性。杨绍萱的戏曲改编、创作被集中批评有杨绍萱本人错误应对招致大家不满的原因,集中批评对纠正戏改“反历史主义”倾向、保护民族优秀文化遗产具有显著的正面影响。不过一窝蜂式集中批评,虽有群众和文艺工作者自发参与的成分,也和当时《人民日报》等重要报刊的舆论导向有直接关系。杨绍萱被开除党籍撤销职务,对杨绍萱进行组织处理甚至将其调离文艺界,用政治批判方式和组织、行政手段对待文艺批评,这既是杨绍萱本人的悲剧,也是戏曲界的损失,其中的深刻教训值得汲取。20世纪50年代由于过度强调批评“反历史主义”倾向,人们改编和创作历史剧就畏手畏脚,这影响了历史剧创作艺术表现手法的尝试和发挥,也使得新编历史剧创作在集中批评后好几年内较为低迷萎顿。对于新中国建国初开展的对“反历史主义”戏曲创作倾向的批评,我们在还原批评过程的同时,应对批评特点和后续影响进行综合的评估,以此作为今天繁荣历史剧、戏曲、乃至整个文艺创作的参考。