基于连续体信念的精神障碍污名化干预探索*

李成哲 石宇婧 宗亚辉 谢久书

(南京师范大学心理学院,南京 210097)

1 前言

世界卫生组织调查数据显示,全球约有 4.5亿人罹患精神障碍,并且约四分之一的全球人口在一生中会出现精神和行为障碍(World Health Organization,2010)。在我国,根据中华人民共和国国家卫生健康委员会疾病预防控制局2018 年公布的数据显示,截至2017 年底,我国精神障碍患者高达2 亿4326.4 万人,总患病率为17.5%。其中,严重精神障碍患者人数已超1600 万,发病率超过1%。并且,这一数字正在逐年增长。尤其受新冠肺炎疫情影响,世界各地的精神障碍问题激增。研究显示,2020 年全球抑郁症和焦虑症患者同比增加了25% (Kola et al.,2022)。然而,众多精神障碍患者不仅要忍受患病期间生理和心理病痛的折磨,还要承受外界污名化(Stigma)对他们造成的精神伤害。甚至在患者的疾病缓解或治愈之后,针对精神障碍患者的污名化也并未消除。

精神障碍患者的某些特征易引起他人的注意,导致公众对精神障碍患者产生污名反应。这种现象在社会生活中非常普遍。而在学术研究中,如无特别说明,狭义的污名通常便指公众污名,这也是本文所探讨的污名。公众污名会影响公众与精神障碍患者的社会互动,产生针对精神障碍患者的社会排斥和社交疏离,从而导致精神障碍患者在工作、生活和学习中遭受冷漠和孤立等不公正待遇(Yamaguchi et al.,2013)。而上述过程也会逐渐被精神障碍患者内化为自我污名,即精神障碍患者将污名指向自己(Ran et al.,2018)。自我污名将显著降低精神障碍患者的自尊,并削弱精神障碍患者与他人交往的动机以及披露病情的意愿等(Corrigan et al.,2014)。因此,公众污名和自我污名共同构成了广义上的污名。污名化的负面影响现已成为降低精神障碍患者生存质量的首要因素(Overton &Medina,2008)。因此,减少和消除针对精神障碍患者的污名化,对于精神障碍患者的生存质量提高、治疗效果维持和康复效果提升等均具有重大社会现实意义。并且,这也是加强社会心理服务体系建设的重要环节,对于推进“健康中国”行动,完善社会管理政策,提升社会治理水平等具有重要的实践价值。

综上所述,精神障碍患者群体的数量十分庞大,且污名化严重影响了他们的康复,也为他们融入社会带来了巨大阻碍,进而造成了一系列健康问题和社会问题。因此,学界针对污名的研究也主要立足于精神障碍这一领域。而针对精神障碍污名的消除,首先需明确精神障碍污名与其他污名的共性和特性。Goffman (1963)将污名分为:(1)身体的厌恶,即因为各种生理缺陷以及外貌缺陷等受到贬损;(2)个人特征的污点,即因为精神障碍、艾滋病、监禁等与人格或行为有关的特征受到贬损;(3)部族污名,即因为种族、地域、宗教等社会身份而受到贬损。不同类型的污名在表现形式和内容上并无本质区别,但是精神障碍污名存在显著的特异性。具体而言,生理、外貌缺陷具有不可改变的生理基础,艾滋病、监禁等在行为层面上往往与主流价值观背道而驰,而种族、地域等社会身份在长相和语言等属性上有着天然区别,即当这些群体被施以污名时,污名的施予者与他们往往存在固有差异。例如,对残障人士施予污名的人往往自身不存在残疾。然而,正常人或多或少都与精神障碍患者存在着相似之处。例如,与自闭症相关的自闭特质在人群中是连续分布的,正常人或多或少都具备自闭特质(Sasson&Bottema-Beutel,2021);而人们日常生活中时常体验的抑郁、焦虑等负性情绪也与抑郁症、焦虑症等精神障碍存在共性(Siddaway et al.,2017)。这种正常人与精神障碍患者边界的模糊也暗示着,精神障碍污名的消除可能存在着特异性。

已有研究给出了众多理论解释和干预方案致力于消除精神障碍污名化。然而,这些理论观点以及相应的干预方案存在着激烈的争论。其中,影响较大的理论包括接触假说、知识缺乏观、本质主义理论和标签理论。这些理论从不同的切入点阐述了精神障碍污名化的产生机制及其干预方案。然而,这些理论间激烈的争议也给精神障碍污名化消除的基础研究和临床应用带来了阻碍。因此,有必要对上述理论观点进行系统梳理、整合和凝炼,以揭示精神障碍污名化发生的核心机制,并据此开发干预方案。为此,本文以人类的社会分类本能为起点,以新兴的连续体信念(Continuum Beliefs)为切入点,并对以往经典的精神障碍污名化理论及其争议进行系统综述,进而提出一个全新的理论观点,以弥合以往的部分理论之争,并为精神障碍污名化的干预实践提供新思路。

2 减少精神障碍污名化的经典理论

精神障碍污名的认知行为模型认为,公众通过精神病性症状、社会技能缺陷、外表和标签这四类信号对精神障碍患者产生了基本判断,进而引发刻板印象以及歧视,并最终产生精神障碍污名(Corrigan &Kleinlein,2005)。进而,认知神经科学的研究发现,人们在加工精神障碍相关的污名时,大脑的脑岛(insula)、杏仁核(amygdala)、前扣带皮层(anterior cingulate cortex,ACC)、背外侧前额叶皮层(dorsal lateral prefrontal cortex,DLPFC)以及腹外侧前额叶皮层(ventral lateral prefrontal cortex,VLPFC)等区域的激活显著增强(Krendl et al.,2012)。其中,脑岛与个体对精神障碍无意识的负面评价有关;而负面评价又引起杏仁核的激活,从而影响对于精神障碍患者歧视等行为的社会学习;最后ACC、DLPFC 和VLPFC 调节了脑岛和杏仁核诱发的自动化情绪反应,并影响了污名相关的外部行为表现。

基于现有精神障碍污名的心理加工以及神经机制研究,研究者提出了众多污名化产生的经典理论及相应的干预方案。例如,增加与精神障碍患者的接触,学习精神障碍知识,对精神障碍进行生物归因,减少披露对精神障碍的不合理诊断标签等。这些干预通过纠正公众对精神障碍的误解,或提升人们对精神障碍患者的同情等手段减少污名。然而,上述干预方案效果迥异且不稳定。因此,亟需梳理相关的经典理论观点和研究发现,揭示精神障碍污名化产生的核心机制,以便为提出有效的干预方案提供理论依据。

2.1 接触假说

接触假说(Contact Hypothesis)认为,不同群体间进行互动能够促进相互之间信息的了解,从而有效减少群体间的偏见(Allport,1954)。而这一理论目前在精神障碍污名领域得到了广泛应用(赵鹤宾 等,2019),即认为由于大部分个体与精神障碍患者的接触较少,对患者和病情了解不多,进而容易产生恐怖化和夸大化等不合理的信念偏差。因此,增加人们与精神障碍患者群体的接触机会,可以降低个体对精神障碍患者的污名化程度(Couture &Penn,2003)。例如,Lawson (2016)发现被试与精神障碍患者接触史的长短,可以预测其与精神障碍患者保持社会距离的偏好,这种社会距离的偏好往往被用作评判污名化程度的标准。该结果表明,被试与精神障碍患者的接触可以影响污名化程度。此外,Fujii 等人(2018)发现以往有过接触经历会提高公众对精神障碍患者的积极态度。该结果表明,接触是影响个体对精神障碍患者污名化程度的关键因素。

此外,不同的接触形式在减少污名化上的影响作用相似。例如,Batterham 等 (2013)发现直接接触与仅通过媒体接触焦虑症患者的被试同样产生很少的污名化。因此,通过鼓励人们与精神障碍患者进行社会互动与接触,可能是减少或消除精神障碍患者污名化的有效途径(Durna et al.,2019;Utz et al.,2019)。

然而,部分研究否定了接触假说的观点。Morgan 等人 (2018)指出接触干预对减少精神障碍患者污名化的影响较弱。并且,Thornicroft 等人(2016)认为社会接触仅能改善人们短期的污名态度,而对减少长期的污名化效果微弱。

2.2 知识缺乏观

众多精神障碍污名干预的研究发现,人们了解精神障碍的知识水平影响了其污名化水平。此类研究认为增加对精神障碍知识的积累有利于减少人们对精神障碍患者的污名化(Thornicroft et al.,2007)。这一观点得到了大量研究的支持,同时相关的系列研究也推动了精神障碍知识普及等科普活动的开展(Sandhu et al.,2018;Sasson &Morrison,2017;Yin et al.,2020)。

然而,也有部分研究结论否定了这一观点。Chan 等人(2017)发现,提高人们对精神障碍的知识水平并不会减少人们对精神障碍患者的污名化程度。White 等人(2019)也发现,了解自闭症知识的学生仍然报告他们不愿与患自闭症的同学一起参加课堂活动。因此,对精神障碍知识的学习似乎并不能有效提升人们对精神障碍患者的积极态度。

2.3 本质主义理论

本质主义理论(Essentialist Theory)认为,污名化的产生取决于人们对精神障碍的归因倾向,并强调精神障碍的生物学归因对污名化减少的作用。具体而言,该理论主张疾病的不可控性,即部分精神障碍患者并不知道自己患病,也无法控制自己的行为和表现(Haslam,2011)。这种生物学归因使人们对精神障碍患者的污名化减少。上述观点在社会类别区分(如疾病诊断)方面反映了精神障碍的生物学本质观,并被广泛应用于精神障碍污名化领域的干预研究(Haslam et al.,2006)。

研究也发现,持有不可控性观点的生物学归因倾向的个体对精神障碍患者的指责较少、同情较多(Haslam &Kvaale,2015)。Lincoln 等 (2008)便通过生物学归因风格训练,降低了人们对精神障碍患者的责怪,进而降低污名。除此之外,Han和Chen (2014)在针对抑郁症的污名干预中,通过传播生物学归因知识,增强了公众对抑郁症患者的接受度。

但是,本质主义理论强调的生物学归因也突出了疾病的稳定性,即精神障碍是稳定存在的。持有这种稳定性观点的人反而会对精神障碍患者产生更多负性刻板印象,从而增强人们对精神障碍患者的污名化(Corrigan &Penn,2015;Yao et al.,2020)。同时,Larkings 和Brown (2018)指出,生物学归因信念与人们对精神障碍的污名化或消极态度密切相关。

2.4 标签理论

Scheff (1974)针对精神障碍污名的产生提出了标签理论(Labeling Theory),该理论认为对精神障碍患者的污名化源于人们在精神障碍患者身上贴上了歧视的标签。标签指用于描述和分类某一群体的术语,他人和自我的认同以及行为都会受到标签的影响,尤其是对精神障碍患者的负性标签化认知会增加人们对精神障碍患者的歧视和污名化。因此,向外界披露精神障碍患者的诊断标签往往预示着他们会遭受更为强烈的污名。Angermeyer 和Matschinger (2005)发现当精神分裂症患者诊断标签被披露时,患者容易被认为是不可预测的和危险的,进而导致公众增加与患者的社会距离。

然而,部分研究结果并不支持标签理论。White 等人(2019)发现,披露青少年自闭症患者的自闭症诊断标签并没有影响同龄人与他们的社会和情感距离,也不会加剧人们对自闭症的污名化。甚至Thompson-Hodgetts 等人 (2020)指出,披露自闭症患者的诊断标签反而有积极影响。特别是,当此类标签提供了更多关于自闭症的解释信息时,进一步增加了公众对自闭症的认识,进而减少了人们对自闭症的污名化。这一观点也与知识缺乏观一致。同时,Sasson 和Morrison (2017)的研究也发现,公众对自闭症患者的第一印象会随着他们诊断标签的披露而有所改善,并且公众对他们的理解程度也会随之提高。

3 减少精神障碍污名化的新思路

通过对以往研究的系统综述,本文发现以往理论在减少精神障碍污名领域并非互斥关系,而是从不同角度进行分析、阐释。本文通过归纳、整理上述理论发现,以往理论主要将污名化的产生归结于社会知识的缺乏、归因的不合理或道德修养的不完善。例如,接触假说和知识缺乏观认为精神障碍的污名源于公众缺乏对精神障碍的了解。因此,通过接触或学习知识等方式提高公众对精神障碍的认识是解决污名化的重要途径。本质主义理论将污名化产生的原因归结于不合理的归因。因此,培养公众对精神障碍的成因进行合理归因可以减少污名化。标签理论将污名化产生的原因归结于歧视化的标签,强调部分个体道德修养的不完善是污名化产生的原因。但是,已有研究发现对上述理论提出了众多挑战。例如,医护人员关于精神障碍的知识水平远超普通民众。根据接触假说和知识缺乏观,医护人员对精神障碍患者的污名化水平也应该远低于平均水平。然而,现有研究发现,医护人员仍对精神障碍患者表现出污名化态度,甚至与年轻和经验不足的医生相比,年长和经验丰富医生的污名化态度更为强烈(Loch et al.,2013;Vistorte et al.,2018)。其中,Loch 等人(2013)还横向比较了人们的精神障碍知识水平与污名化水平。结果发现,污名化水平与人们的精神障碍知识水平成反比。除此以外,由于社会对医护人员的道德要求较高,导致医护人员的道德水平也相对较高(Holm,2022)。这也排除了医护人员因道德修养不完善导致污名的可能。上述研究表明,关于精神障碍的知识可能不是导致精神障碍污名化的直接原因。类似地,受过高等教育的人群对道德的关注度更高,其道德水平也相对较高(Broćić &Miles,2021)。然而,该群体中依旧有人认为抑郁症患者是危险人群,并表现出明显的污名态度(Wang &Lai,2008)。这表明,社会道德水平可能不是导致精神障碍污名化的关键原因。此外,以往理论观点也忽视了精神障碍污名与其他类型污名的特异性。精神障碍相关的人格特质在人群中是连续分布的,这种正常人群与精神障碍人群边界的模糊性亟需体现在精神障碍污名的干预中。

因此,当前研究亟需从更根本的因素分析精神障碍污名化产生的原因。众多研究表明,人类学习社会知识、形成道德判断等都依赖于认知系统(Ochsner,2004;Greene,2014)。具体而言,社会知识的获得依赖于认知系统的选择、加工、保持和再现等(Ochsner,2004)。而道德判断的双重过程理论也认为,除了自动化的情绪反应之外,有意识的认知加工是道德判断的另一重要路径(Greene,2014)。所以,认知系统可能是引起精神障碍污名化更本质的原因,本文也将从认知系统中寻找导致精神障碍污名化的关键因素。

认知系统作为人类社会化的基础,也可能是污名化的基础。具体而言,人们在社会知识学习中逐渐获取精神障碍相关的知识。这些知识将通过认知系统的分类加工,形成人们对精神障碍患者的群体属性认知,如形成对精神障碍群体的印象和态度等。同时,个体道德化过程的核心是形成对不同群体、不同行为、不同动机等的分类,如亲社会行为与反社会行为的分类。进而,人们采取不同的道德标准对不同类型的群体、行为和动机等进行评价。

综上所述,本文认为以往理论对精神障碍污名化产生的解释均未深入底层的认知系统,特别是人类的社会分类本能。因此,本文首先从精神障碍污名化的心理机制出发,探索其产生的直接、关键和核心原因。具体而言,根据污名化的定义,污名化的核心特征是刻板印象、偏见和歧视。其中,刻板印象是偏见和歧视的基础和前提。而刻板印象的本质特征是与被污名化的个体划清界线。这种界线的划分本质上属于类别学习和类别加工过程,即将自己与精神障碍患者划分为不同的类别。

分类(Categorization)是认知系统最基础、最核心的认知能力之一(Freedman et al.,2001)。分类具体表现为人类会有意无意地对刺激进行归类,进而对不同类别的事物做出相应的行为反应。而类别学习(Category Learning)能力是人类的基本能力,是指通过分类进行信息的检索,有序地组织纷繁复杂的世界知识,以便高效地对日后出现的新事物或刺激进行分类(刘志雅 等,2012)。分类能力也是人类个体发育过程中出现较早的基本能力,具有重要的生存价值,其加工也具自动化特点(刘志雅 等,2011)。

类别学习和类别加工是人们社会互动的基础。人类作为社会性动物,需要处理非常复杂的社会关系。而社会分类(Social Categorization)过程便与人类属性和社会关系网络密切相关,是个体基于共享的相似性将他人分为不同群体类别的一种主观心理过程(佐斌 等,2018)。例如,人们需要迅速判断对面的社交对象是朋友,还是敌人;是同族人,还是外族人。因此,对社交对象的快速分类是人类在漫长的进化过程中赖以生存的基础,也是一种颇具自动化特点的加工过程(Lamer et al.,2018)。

而对内外群体的自发性社会分类,不仅会导致刻板印象,而且会导致一系列社会认知加工的分离。特别是,人类与内群体和外群体成员社会互动的方式可能截然不同。例如,在观点采择中,相比于群体外成员,被试推断群体内成员的观点时,更有可能认为他人与自己观点一致,从而产生更多的自我中心性偏差(吴梦慧 等,2022)。甚至面孔的识别也会受此影响,例如,相比于识别其他种族的面孔,人们更善于识别本族的面孔,这被称为面孔种族效应(Rhodes et al.,2009)。Bernstein 等 (2007)的研究也表明人为操控被试分类感知能够引起面孔识别的表现差异。例如,被试对被划分为内群体的面孔有着较好的识别。

因此,本文认为人们对精神障碍患者的污名化本质上是对精神障碍患者的类别化,即人们将精神障碍患者归为与自己不同的群体类别。这种群体内外的区分会导致人们减少与精神障碍患者的接触、忽略与精神障碍相关的知识、对精神障碍进行错误归因以及更容易给精神障碍患者贴上负性标签。该观点也得到了偏见领域研究的支持。其中,群体偏见理论详细揭示了针对外群体的贬损现象。例如,Crandall 和Eshleman (2003)指出人们对外群体成员具有普遍的消极偏见。这种偏见的产生还依托于分类的自动化过程(Allport,1954)。具体而言,外群体成员的面孔或类别标签等社会属性将自动化地引起刻板印象的激活,从而使个体在无意识情况下产生偏见(Roth et al.,2018)。Cunningham 等人(2004)的研究也发现,这一内隐过程主要涉及大脑中的杏仁核以及额叶皮层(frontal cortex)。此类消极偏见还会由外群体的某些个体直接泛化至外群体的所有成员,进而产生歧视、群际冲突等一系列消极后果。与此同时,自我优势效应又加剧了上述社会分类现象。自我优势效应指人们对与自我相关信息的识别天生更有优势、更加积极(Hu et al.,2020)。因此,与自我相关的信息总会与积极的情绪体验相联系,导致人们对自我的认知更为积极(高敏 等,2020)。这种自我优势效应扩大了个体与外群体的差距,进而加剧了群体偏见。

综上所述,本文将社会分类以及偏见的自动化分类观点引入污名化领域,认为人们对精神障碍患者的污名化本质上源于人类的分类本能,人们自发地将精神障碍患者归类为外群体,进而激发了人们的外群体偏见,阻碍人们对精神障碍患者保持客观、理性的认知,最终引起污名。

4 基于连续体信念的污名化干预路径

针对上述基于社会类别加工的污名化产生机制,本文进一步提出基于社会分类的连续体信念理论,以开展减少精神障碍污名化的新探索。

4.1 连续体信念

连续体信念指个体相信自身与另一群体有类似的经历或相关的体验(Schomerus et al.,2013)。近年兴起的连续体信念研究尝试将人们与精神障碍患者的界限模糊化,是一种很有潜力的污名化干预技术,得到了越来越广泛的关注(Speerforck et al.,2019)。连续体信念反映了一种观点——有精神障碍的个体与其他人并没有绝对的区别,即不存在“我”与“他”之分。拥有连续体信念的正常个体相信自己与精神障碍患者处于同一连续体上,即认识到自己与精神障碍患者存在症状或经历的重合。大量研究表明,连续体信念的增强与负面刻板印象的减弱、保持较低社交距离欲望等多种预示污名化态度降低的因素稳定相关(Corrigan et al.,2017;Schomerus et al.,2016;Thibodeau et al.,2018;Wiesjahn et al.,2016;Fernandez et al.,2022;Buckwitz et al.,2022)。

不同于接触假说与知识缺乏观认为污名来源于对精神障碍的表层认识,以及本质主义和标签理论认为污名源于人们不合理的归因以及道德修养的不完善,连续体信念触及了精神障碍污名化产生的核心机制——社会分类加工,这帮助人们形成了“精神障碍患者与自己是相似的”这一内群体的分类信念和认知。同时,连续体信念也充分利用了精神障碍污名与其他污名的特异性,即健康群体与精神障碍群体边界的模糊性。连续体信念的上述特点提高了精神障碍污名的干预效果。一方面,人们在面对内群体成员时,会更愿意深入了解他们,并形成他们是安全的这一认识(刘颖,时勘,2010);另一方面,对于内群体的认知会整合入人们自身的道德判断中,进而使人们自动化地对精神障碍患者做出相对积极的评价(Greene,2014)。因此,增强人们对精神障碍患者的连续体信念成为有效消除污名化的新思路。

4.2 针对社会分类的连续体信念干预

自我归类理论(Self-Categorization Theory)认为,社会分类除了具备自动化特征以外,还具有一定的控制性,会受到自我的信念、需要和动机等因素的影响,且可以通过学习和训练加以改变(Zinn et al.,2022)。现有的连续体信念干预研究也发现,连续体信念能够改变人们对精神障碍患者的社会分类。这种改变也是降低精神障碍污名化的关键。具体而言,连续体信念通过增强人们与精神障碍患者的感知相似性,从而有效降低了群体间差异的显著性,即从“我们”和“他们”融合成为更具包容性的“我们” (Violeau et al.,2020)。在连续体信念具体的干预过程中,研究人员通过向被试提供文本、视频等材料,凸显被试与精神障碍患者的相似性和边界模糊性。该过程帮助被试在认知上重新定义了精神障碍,并影响了被试的社会分类加工,进而形成了新的连续体信念。最终,被试认为自身与精神障碍患者的群体间差异减小,甚至被试将精神障碍患者视为内群体,从而降低了污名(Peter et al.,2021)。

同时,为了充分发挥连续体信念干预的潜力,本文从精神障碍污名化产生的社会分类本源出发,提出了针对社会分类的连续体信念干预体系。该体系主要包括以下三个方面:

第一,连续体信念干预应将减少不良社会分类作为干预目标。社会分类是精神障碍污名化产生的根本原因之一(Violeau et al.,2020)。只有改变人们的社会分类,才可以直接影响个体对精神障碍患者的污名化态度。而连续体思想正是影响社会分类的关键一环。因此,连续体信念干预的核心目标应是减少甚至消除人们不良的社会分类。

第二,连续体信念干预应以去不良社会分类训练为干预内容。连续体信念干预的核心内容应为社会类别学习和加工过程,是指训练个体形成与精神障碍患者的内群体分类感知来提升连续体信念,从而减少污名化。因此,针对社会分类的连续体信念干预的优势在于可以消除人们对“我”和“他”的区分,即通过“去社会分类”防止人们对精神障碍患者产生外群体偏见(Schomerus et al.,2013)。

以往连续体干预已经尝试将社会分类的思想应用于实践,并取得了良好的干预效果。Thibodeau等人(2018)在实验中请被试阅读一篇有关精神分裂症的学术论文。该论文介绍了精神分裂症的分类观点、连续体观点。然后要求被试写下自己与精神分裂症患者的异同。其中,分类组被试写不同之处,连续体组被试写相似之处。最后,被试完成有关精神分裂症污名化的自我报告量表。结果发现,连续体信念干预减少了被试自我报告的污名化水平,而分类组结果与之相反。

第三,连续体信念干预应以不良社会分类的水平作为干预效果的指标。污名化的干预效果评估一般以问卷测量和行为测验为主,易受社会赞许效应的影响(Thibodeau &Peterson,2018)。由于污名化产生的核心原因是社会分类。因此,本文建议以人们不良社会分类的水平作为评估污名化的标准,以便为污名化提供更客观、良好的评估指标。例如,综合人们对自身和他人的分类倾向性、对所处群体的感知性以及对其社交媒体内容的分析进行社会分类的量化测评(Blanchard et al.,2018)。

综上,针对社会分类的连续体信念干预立足于人类社会分类本能的角度,揭示了连续体信念干预的核心机制,不仅为减少精神障碍污名化提供了新的理论指引,也为发展和丰富连续体信念干预提供了理论参考。

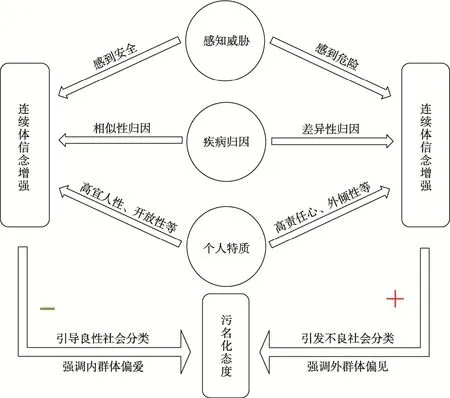

5 连续体信念干预的作用机制

现有研究尚未提出完整的理论模型揭示连续体信念的作用机制。对此,本文将基于社会分类的加工过程阐释连续体信念干预的作用机制。社会类别加工主要包括类别刺激的识别、分类标准的确定和个体差异的调节,即类别识别、类别归因和个体差异(崔诣晨,王沛,2018)。上述过程在针对社会分类的连续体信念干预中,表现为感知威胁、疾病归因和个人特质三个方面。具体而言,个体对威胁性类别信息的知觉,是减弱连续体信念的开始。进而,人们会尝试对威胁进行归因,不合理归因则会加剧连续体信念的减弱。上述过程同时受到个体人格特质的调节。为详细阐述上述机制,本文将构建完整的连续体信念理论模型,以明确连续体信念减弱污名化的路径(见图1)。

图1 针对社会分类的连续体信念干预模型

该连续体信念理论模型将立足于上述三个因素,并将各因素分解为不同维度,从而详细分析各维度会以何种方式增强或减弱连续体信念,以及连续体信念的变化如何通过改变社会分类过程影响个体的污名化形成。

5.1 基于感知威胁的连续体信念作用机制

群体偏见理论认为,感知威胁程度会影响人们对事物的分类。若个体感受到危胁,则倾向于对感知对象产生消极的外群体态度,即将感知对象分类为外群体,进而导致连续体信念的减弱(Allport,1954;张婍 等,2009)。同时Lehmann 等(2019)也认为,人们对于外群体的负面态度来自于感受到这一群体带来的社会、经济等多方面威胁。

这一结果可以解释有关精神障碍的标签、行为等威胁性信息如何减少连续体信念,进而导致针对精神障碍的污名。具体而言,人们通常认为精神分裂症非常危险,即“精神分裂症”这一标签增强了人们的威胁感知。这使人们将精神分裂症患者划分为外群体,从而导致连续体信念减弱,使精神分裂症患者相比于其他精神障碍患者受到更大程度的污名(Kasahara-Kiritani et al.,2018;Utz et al.,2019;Pescosolido et al.,2019)。此外,破坏性的自闭症行为比孤僻的自闭症行为更容易引起污名化,这说明即使对于同种精神障碍患者(如自闭症患者),其受到的污名化程度也不同。这种不同与公众对患者感知到的威胁程度相关(Gillespie-Lynch et al.,2021)。上述研究表明,感知威胁会影响人们对精神障碍的污名化,特别是在建立基于社会分类的连续体信念中可能起着关键作用。

5.2 基于疾病归因的连续体信念作用机制

针对疾病归因,以往研究探讨了生物学归因和心理社会归因对污名化的影响,其中针对生物学归因的研究没有得到一致的结果。而本文认为,根据归因内容的不同,生物学归因可划分为相似性和差异性两种归因方式。有研究表明,生物学归因的干预措施能有效减少人们对精神障碍患者的污名化(Han &Chen,2014;Lincoln et al.,2008)。这些研究中的生物学归因强调公众与精神障碍患者间生物状况的差距较小。例如,将抑郁症归因于神经递质的分泌失衡等生化因素,这不仅暗示了精神障碍的可治愈性,也强调了健康个体与抑郁症患者的生物相似性(Han &Chen,2014)。然而,部分研究探讨了生物学归因中的差异性解释。例如,将精神障碍归因于遗传等稳定因素,从而放大了正常群体与精神障碍患者间不可改变的差异性,即凸显了外群体分类的观点(Haslam &Kvaale,2015;Phelan,2002)。因此,此种归因增加了人们对精神障碍患者的污名化。综上所述,基于生物学的归因既有相似性归因,又有差异性归因。

而基于心理社会归因的研究结果比较一致,且该类归因以相似性归因为主(Lincoln et al.,2008;Schofield et al.,2020)。Subramaniam 等人(2017)的研究结果表明,由于健康群体也常受社会性压力事件的困扰,如果人们将精神障碍的病因归因于“日常压力源” “生活突发事件”等社会性压力事件,则促使人们认为自己与精神障碍患者是相似的。

已有研究对比了相似性归因和差异性归因对污名化的不同影响。例如,Nersessova 等人(2019)发现人们倾向于将抑郁症进行心理社会归因,从而更易与患者共情并强调与患者的相似性。但是,人们却认为精神分裂症是遗传缺陷和大脑疾病等导致的,强调与患者的差异性。这一研究结果同样印证了精神分裂症比抑郁症更易引起污名。

综上,若个体进行相似性归因,则将自己与患者归为同类,强调内群体偏爱,促进连续体信念增强;若个体进行差异性归因,则将自己与患者分为不同类,强调外群体厌恶,导致连续体信念减弱。可见,疾病归因方式导致了不同的社会分类,从而导致不同的污名化水平。

5.3 基于个人特质的连续体信念作用机制

个体具有的某些人格特质会影响自身与精神障碍患者之间的社会距离和类别加工,进而影响连续体信念,从而导致其对精神障碍患者具有不同的污名化水平。例如,Yuan 等人(2018)发现人格特质会影响个体对精神障碍患者的污名化。具体而言,高开放性者思想更加开放,而高亲和性者更善良、合作和宽容,这些人格特质能促进他们与精神障碍患者的接触(Yuan et al.,2018)。而接触往往可以有效提高连续体信念(Subramaniam et al.,2017)。与之相反,以下人格特质可能导致个体的连续体信念减弱。第一,外倾性和责任心可能与较强的外群体偏见密切相关(Ekehammar et al.,2004)。第二,高神经质者更倾向于与他人保持较远的社会距离(de Julio &Duffy,1977)。第三,高自闭特质者对社会信息有较少的偏好,这会减少他们对精神障碍患者的接触和了解(Zhao et al.,2019)。第四,Li 等人(2007)认为高焦虑特质者更容易感知到威胁,因此会增强对精神障碍患者威胁性的感知。

综上,人格特质的不同导致其连续体信念存在固有的加工差异,进而影响其对精神障碍患者的污名化态度。

6 总结与展望

本文在系统综述精神障碍污名化干预研究的基础上,立足于社会分类,通过介绍和梳理新兴的连续体信念研究,建构了针对社会分类的连续体信念模型。该模型不仅弥合了前人的部分理论之争,还为完善未来干预研究提供了参考。在此基础上,未来研究还应从以下几个方面拓展该理论模型。

6.1 连续体信念干预的跨文化研究

现阶段的连续体信念研究主要基于西方文化环境(Ahmed et al.,2020)。尚未有研究系统探讨过文化差异对连续体信念干预的调节作用。现有研究发现,非西方文化下公众对精神障碍患者的污名化存在差异(Mirza et al.,2019)。例如,崇尚集体主义和儒家文化的东亚文化强调个体要遵守社会规范(Luo et al.,2018;Pang et al.,2017)。在这样的背景下,精神障碍患者往往被认为是家庭、社会中的压力源,从而易被施加污名化的态度和行为,如被拒绝雇佣等(Han et al.,2017)。因此,未来研究应着重探讨连续体信念干预对非西方文化下污名化现象的效果。

6.2 基于互联网的线上连续体信念干预

对精神障碍患者的污名化现象是广泛存在的,如果采用传统的干预手段,很难开展大规模的干预。而互联网的高覆盖率和高信息传播率,为连续体信念干预的广泛应用提供了有力支持。已有研究通过线上招募被试的方式进行小范围的连续体信念干预研究,并且取得了不错的效果(Corrigan et al.,2017)。

研究发现,互联网信息能够改变使用者有关社会分类的认知(Havard et al.,2021)。这暗示,基于互联网的新媒体等技术开展大规模连续体信念干预是可行的。未来研究应进一步探讨和开发线上连续体信念干预方法和技术。

6.3 个性化的连续体信念干预方案开发

由于个人特质会影响连续体信念的干预,未来研究应根据不同个人特质类型开发相应的连续体信念干预方案。例如,高自闭特质者较易缺乏社交动机,不愿与精神障碍患者接触和交流(Corbett et al.,2016)。而社交质量与污名化程度存在相关。因此,可在针对高自闭特质者的社交干预中加入连续体信念增强的环节,这不仅有助于提高其社会性,也能够减少其对精神障碍患者的污名化。