本真与实验

王启凡

摘要:卡雷尔·阿佩尔是20世纪中叶“眼镜蛇艺术运动”的代表性艺术家,其艺术作品有着形状简易、轮廓线紧实、色彩明亮等显著特点。无论是早期受到马蒂斯、毕加索和罗斯科等人的启发,还是“眼镜蛇艺术运动”时期将儿童画与奇幻生物主题相结合,抑或是后期游走于不同国家开展艺术探索,阿佩尔都将艺术创作中的自发性与实验性发挥到了极致。

关键词:“眼镜蛇画派” 前卫艺术 自发性 实验性

一、红色的起点

“先锋”与“前卫”是20世纪西方现代艺术的关键语汇。1905年,当批评家路易·沃塞勒在巴黎秋季沙龙初次看到那些色彩狂放夸张的作品,并将创作它们的艺术家比喻成“野兽”之后,[1]越来越多的全新艺术表现形式开始登上历史舞台。野兽主义最具代表性的画家当属亨利·马蒂斯。他的作品脱离了学院派的桎梏,以鲜艳的色彩与装饰性效果传递出了明显的反叛意味。

红色在马蒂斯的作品中被大量应用,由此产生的视觉效果强烈触动着卡雷尔·阿佩尔。正如法国哲学家弗朗索瓦·利奥塔所观察到的,这些“颜色在物质之间流动,先于形态和概念存在”[2]。除此之外,美国数学家、哲学家、逻辑学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯也将红色视为艺术“第一性”的重要内容。他认为,红色代表着艺术作品中蕴藏着更多可能性。阿佩尔在学艺期间受到马蒂斯等现代艺术家的影响,投入了大量精力来探索绘画中的色彩表现。在阿佩尔看来,红色可被视作“任何绘画的起点”——他的艺术作品都具有一定的自我启示性,且独立于外在的参照物:“最难的部分是开始一幅画,你必须选择一个想要的颜色。对我来说,从红色着手是非常重要的。”[3]

这种融合在阿佩尔非写实性绘画作品中的体现可追溯至1945年创作的《树》(Trees)。在这幅作品中,阿佩尔用交错的黑色斜线表示树枝,并在底部施以大面积的红色。树木是阿佩尔最喜欢表现的主题:“它们可以在春天复苏,并随着时间的流转,适应不同的季节。但它们又存在于时间之外,自人类有记忆以来便一直存在。虽然一棵树没有永恒的生命,但它却触及永恒。”阿佩尔想要掌握树的这个秘密维度,去印证树木强大的生命力。正如他在1979年所说的那样:“你可以看到这些现象,但你无法抓住它,它就在你的手指间流动。”[4]

主题通常于阿佩尔微妙的笔触中浮现出来。每一种形式都是独立的,且已被纳入色彩的节奏之中。他似乎默默遵循着这一潜在的绘画宗旨——画面上那些图案化的夸张图形就像不受拘束的儿童画,充满着天真、奇特的意味。这种表现方式深深地影响了他在“眼镜蛇艺术运动”时期的创作。

二、自发与想象

第二次世界大战给阿佩尔的艺术道路增加了许多坎坷。在荷兰阿姆斯特丹皇家美术学院学习时,恰逢德军占领荷兰,尽管他为了避免被强迫抓入德军军火工厂劳动而做出诸多努力,仍然在1944年因被怀疑庇护他人而受到监视。此后,阿佩尔便产生了一种触底反弹的心态,立志将新的艺术实验探索如潮水一般推向荷兰艺术界。

彼时的另一位荷兰艺术家康斯坦特在法国巴黎与丹麦前卫艺术家阿斯格·约恩会面,了解到了丹麦“地狱之马”前卫艺术群体的杰出成就。自此,二人密切往来,而这种接触和互动也成为荷兰前卫艺术发展的重要推动力。1947年,阿佩尔、康斯坦特与荷兰艺术家科尔内耶共同创立了以杂志《反射》为阵地的前卫艺术团体——荷兰实验小组。[5]《反射》创刊号中刊发了康斯坦特在马克思主义启发下的宣言——他呼吁前卫艺术打破传统的现代主义惯例。在国际交流的不断推动下,丹麦、比利时、荷兰的地方绘画团体联合在一起,以自己所在三个城市的首个(或前两个)母组合形成了团体的专有名称“CoBrA”,即“眼镜蛇画派(CoBrA group)”。[6]成为该画派的创始成员之后,阿佩尔的创作生涯实现了突破。

“眼镜蛇画派”延伸了荷兰实验小组的想法,致力于创造更易理解和具有社会意识的前卫艺术形式。该团体的成立是为了回应广大创作者对欧洲现代主义和超现实主义过于僵化和迂腐的看法。他们认为,前卫艺术的形式化和学术概念化与其精神是对立的。至于他们的回应方式,则是在原始、单纯的艺术风格之中寻求灵感。为此,他们观览了大量幼儿或从未受过艺术训练之人的艺术作品。阿佩尔也是这样做的。其作品中的具象主题和图案也是基于儿童早期创意画而探索、提炼出来的。

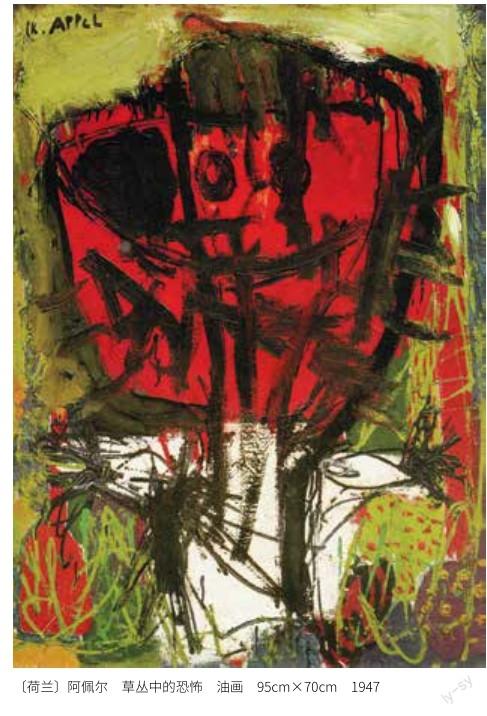

阿佩尔的艺术作品充满着原始的情感,体现出了创作的自发性。从“眼镜蛇艺术运动”时期开始,阿佩尔即对儿童艺术和精神病理学表现出了极大的兴趣。彼时,自由而随性的曲线成为其独特的绘画语言。在他的笔下,奇幻的生物形象大量出现。这种植根于北欧文化母题下的“奇幻生物”主题,与“眼镜蛇画派”的前卫思想相互交融,逐渐演变为了一种抗争的武器和精神的象征。《草丛中的恐怖》(Horror in the Grass)展示了由大胆的笔触和色彩所描绘出的奇幻生物。《带有鸟嘴的动物》中则出现了以厚重的线条和明亮的色块所概括出的一种类鸟生物。

前文提及,带有童趣色彩的绘画使阿佩尔的作品富有了更多的表现力。《捧花的小孩》(Small Child with Flowers)展现了其对儿童绘画自发性的钻研。画面中,中上部分带有两个圆点的椭圆形图案通常会被解读为儿童的脸,椭圆形下部的长方形又像是儿童的身体。类似这样的儿童形象几乎是他在潜意识的驱动下绘制完成的。他将人物头部旁边的圆圈转换成花朵的形态,把纸张的硬色调掩盖在人物周围诗意的色彩之下——这就是他在做的事情,即描绘儿童幻想中的世界并引导观者进入其中。这幅作品的背景是阿佩尔在奇幻生物主题作品中常见的色块和线条。他通过在椭圆形、圆形、矩形或三角形上添加一个点、一条线或一片昏暗的区域来创造生物。1948年至1952年间,阿佩尔常常用这种人物形象装饰请柬和书籍。

正當阿佩尔开始享受艺术界的赞誉之时,他却卷入了一场关于自助餐厅壁画创作的争议。他的“疑问的孩子”(Questioning Children)系列壁画被荷兰公众认为过于晦涩难懂,而这导致当地政府官员决定用壁纸将其覆盖。阿佩尔对自己的待遇感到愤怒,于是搬到了法国巴黎。在法国巴黎期间,他看到精神病院患者绘制的艺术作品,受到了极大的启发,这对当时的他来说是颇具革命性的。1950年,他在圣安妮医院观看了住院医师的作品展。此后,他多次回到此地,最终创作了极具影响力的代表性作品《精神病理学笔记本》。阿佩尔在展览手册的顶部绘制了一系列图画、拼贴画和水粉画,其中即包括对患者“病症”的描述。“疑问的孩子”系列作品创作于1947年。他运用蜡笔、油墨、水彩勾勒轮廓,用抽象手法表现具体的人物,为画面营造了强大的视觉冲击力。在他的笔下,线条闭合产生的形状往往是不规则的,而形状之间的方、圆运用并不雷同。同时,细节处对比色的增强也进一步强化了画面的视觉冲击力。对阿佩尔来说,画面鲜亮的色彩就像是他用力发出的“尖叫声”。这种不吝于“尖叫”的举动使他既像是一个天真的孩童,又像是一只匍匐在监狱里的老虎。[7]通过这种无形中的“尖叫”,观众的联想得以被激发。[8]

阿佩尔在法国巴黎的生活很拮据,比如他的工作室就只是在一家旧仓库里。有的时候,他甚至没有钱购买油画颜料、亚麻布和画笔。值得注意的是,正是在这种情况下,阿佩尔发现了油漆质量的重要性。他的作品《原始动物》(Primal Animal)完全由色彩、黑线和粗大的彩色轮廓线与有力的触点所组成。在给阿尔多·凡·艾克的信中,他写道:“获得绘画材料是画家、建筑师等人的新途径。我的工作正在发生巨大的变化。曾经在阿姆斯特丹的工作室里,我在我带来的画布上画出奇幻生物形象,这就是物质本身。现在我画记号、更大的记号,不断地涂上颜色,不断地去掉新的记号,直到一个集中的区域保持自由,于是,一种明亮的红色或黄色将帆布和生物合二为一。”[9]他使用的部分油画颜料甚至来自一家倒闭的旧油漆店。他曾在采访中指出:“我能够用那些保持直立的大斑点画得如此漂亮和厚重,因为我混合了自己的颜料。我使用17世纪画家使用的配方,并添加了一两种我自己的东西。一个非常重要的元素是备用油。我将我的颜料与它混合,然后加入许多鸡蛋和一些浓缩松节油。它像蛋黄酱一样黏稠。干燥后,又像橡胶一样坚韧和坚硬。”阿佩尔在1950年和1951年采用了一种新的绘画方式,即在画面中有意识地组装起面积大而紧凑的色彩区域。

此后,其作品中的实验感愈发明显。法国画家爱德华·皮尼翁对大众生活的兴趣也对阿佩尔产生了极大的吸引力,尤其是他用线的方式。在他的作品中,有些形式元素反复出现,如以油画颜料和油漆绘制的线条、以刮刀塑造的厚重笔触……可以看出,这种明显的自发性已经以一种柔和的方式融入了他的艺术作品之中。同时,他似乎有一种强烈的好奇心驱使着自己去完成绘画。他在想象中寻找灵感,只为了满足创作的欲望。纵观阿佩尔同时期的艺术作品,其中的线条形状各异、长短不一,确实显露出了强烈的自发性。他曾公开表示,自身的能量几乎每天都需要绘画补给。

三、围绕材料开展的实验

“眼镜蛇画派”绘画的多样性面貌是基于马克思主义的哲学理论而奠定的。这种哲学立场使得他们的绘画体现出多方面的社会性思考。与同时代的艺术家相比,“眼镜蛇画派”拥有第一批明确采用唯物主义艺术策略的艺术家。[10]在超现实主义自动性的基础上,他们将所谓的“心灵自动性”改造为一种辩证唯物主义范畴内的“自发性”绘画。这种“自发性”绘画特别强调行为和物质的客观存在。因而,他们对绘画材料高度敏感。这也为阿佩尔后来的材料实验埋下了伏笔。

“眼鏡蛇画派”在理论上极为强调这种绘画表达中的物质性基础,而法国哲学家加斯东·巴士拉的思想在其中扮演了重要角色。巴士拉认为,人们以一种所谓的客观角度谈论某一客体时,其实并不真实,所产生的认知也只是人们自我构建起的一种信念。若要实现真正的科学、客观,则必须与眼前的客观事物决裂。[11]这在当时完全超越了超现实主义的心灵活动理论,深深吸引了对马克思主义感兴趣的青年艺术创作者。根据《火的精神分析》,巴士拉希望将人的理性与非理性结合起来,把诗的遐想与科学的理解结合起来。他所创立的“四元素想象论”体系意在表明想象是基于物质的,[12]而物质促使“幻想形成意象,它通过改变和塑造物质,使其以一种存在的、可观察的形式创造出来”[13]。这一理论与支撑“眼镜蛇画派”的唯物主义理论基础完全吻合。严格来讲,“眼镜蛇画派”并非是在巴士拉哲学理论的指导下产生的,而是因为成员们发现了巴士拉的物质理论,所以想要引用这种理论,使之作为探索绘画材料性的哲学支撑。[14]他们相信创造力与想象力是在物质基础上被激发的,不是一种纯粹的心灵活动。基于这一点,他们更愿意通过物质本身来寻找灵感。

阿佩尔极好地践行了这一理论。在他看来,想要打破传统,就必须通过材料创新。[15]因此,在其20世纪50年代的绘画中,肌理变得越来越厚重。事实上,大部分“眼镜蛇画派”的艺术家都在材料层面开展过大量实践。1956年,约恩在阿尔比索拉与加利奇奥共同开办了一间材料实验室。在这一时期的绘画中,他将沙子、土壤以及工业金属粉末加入颜料中,进行了多种探索和尝试。[16]

第二次世界大战结束后,阿佩尔开始剖析毕加索和马蒂斯等人的雕塑作品。1947年,他开始在荷兰阿姆斯特丹街头收集各种创作材料,并围绕它们进行艺术重构。他在1948年创作的墙壁雕塑《无题》(Untitled)展示了石膏覆盖下的那些流动状物象。作品中的主体物细长、弯曲,石膏的白色底色使其看起来如同由面团捏造。阿佩尔没有刻意将主体物塑造成人或某种动物,而是让它变成了一种兼具人和动物特征的神奇生物——直立的姿势使它看起来像人,然而它的腿部却消失在一个包含动物形态的曲线构造之中,且它的手臂看起来像是鹿角。阿佩尔在这件作品中使用了包括黑色、白色、黄色、红色和蓝色等在内的大量原色。这种色彩使用方法可以追溯到“风格派”运动时期。[17]

1948年,阿佩尔乘坐火车前往丹麦哥本哈根,途经德国时被站台上乞讨食物的孩童惨状所震惊,后来直接将这一主题融入木制浮雕和绘画创作之中。《野孩子》(The wild Boy)是阿佩尔于1954年创作的一幅作品。在这幅画作中,流畅的轮廓线和那些光滑、整齐又简单的色彩区域已经消失不见了。阿佩尔的绘画过程变得越来越自如。他不再过多运用刻意的调色或某种色块形状去修饰画面,反而选择将颜料从油画管中挤出来,然后直接广泛地涂抹在整个画布之上。可以说,他在《野孩子》中证明了自己是一位“材料大师”。这幅画作中,色块毫无紧绷感,于自然、率性间表达出了野性的魅力。他在画画的过程中也变得越来越放松,甚至会用略显夸张的姿势来作画。这一创作心态显然是和画面效果相契合的。

作品《研究报告单》(Sheet of Studies)将观众的视线吸引到了位于中央的人物身上。在描绘中心人物时,阿佩尔使用了印度墨水和结实、粗壮的线条。作品中的小个子男人双手摊开,看起来像是在请求帮助。这件作品的有趣之处在于围绕在中心人物周围的小人物。阿佩尔向来是在抽象与具象之间不断转换,从不满足于一种风格、媒体或载体。他会在创作时结合不同媒介,并且融合不同地域的神话故事。[18]他的很多作品都充满着怪异、扭曲的形象。刻画这些形象,对他来说是一种彰显生命力的表现。他热衷于尝试不同的材料,如扭曲的木板、破旧的铁器、杂乱无章的拼贴、颜色奔放的油彩等。他明白自己的喜好异于常人,因而也把自己的作品归为“野蛮表现主义”。他的这些独具创意的艺术作品愉悦了人们的感官,传递了创作的激情。

阿佩尔作品中的一个重要元素是他对“Objects Poubelles”(垃圾物品)的使用。他总是将日常物品和非常规性的材料,如自家窗户的木百叶窗和废弃的木头融入画作中,赋予它们某种三维结构或组合特质。“提问的孩子”(Questioning Children)系列中的一幅作品是阿佩尔将被丢弃物品作为艺术材料的典范。在这幅作品中,孩子们像是在索要食物或金钱。通过微妙的材料变幻,阿佩尔意在暗示战争造成的破坏。尽管这幅作品在某种程度上带有天真的色彩,不过它最初的荷兰语标题是“Vragende Kinderen”(乞讨的孩子)。这其实映射了荷兰战后重建时的群体心态。如果我们仔细观察画中孩子的面部表情,会发现他们并不快乐,而是狂躁且悲痛。除此之外,他还用木头、扫帚柄和真空吸尘器软管创作了《阁楼上的激情》(Drift op Zolder)。在这件作品中,他创造出了极富幻想色彩的动物组合,以夸张的表现手法为画面融入了一股象征自由的无形力量。

后期,阿佩尔放弃了传统体系中形式与色彩的连贯性。他开始用黑色线条勾勒轮廓,随后直接以颜料涂抹,有时甚至会将颜色蔓延到轮廓线以外,使颜色与轮廓线互相融合、消隐。这也呼应了前文所述的阿佩尔绘画作品中的画面自发性。《阿佩尔效应》一书的作者曾提道:“阿佩尔的艺术作品被想象的魔力所解放,它努力使所谓的绝对状态暂时停止,这种状态是自由和不间断的,也是艺术前进的必需品。”[19]

四、国际突破

“眼镜蛇画派”解散后,阿佩尔开始在创作时用越来越厚的颜料叠涂。他的绘画方式变得更加狂野且似乎不受控制。从1957年起,阿佩尔定期前往美国纽约。在那里,他画了诸多爵士音乐家的肖像,且形成了鲜明的肖像画风格。在后来的大部分时间里,阿佩尔都在欧洲与美国之间往返。在此期间,他结识了后来因支持美国新表现主义画家而闻名的画廊主阿尼娜·诺塞伊。1976年,阿佩爾前往秘鲁利马,与当地萨尔瓦多镇的孩子们一起创作壁画。这一时期的阿佩尔游走于世界各地。在多种环境的滋养下,他进行了更多的绘画尝试。到了1990年,阿佩尔已经拥有了四个工作室,分别位于美国纽约、康涅狄格州、摩纳哥和意大利托斯卡纳。他在各地的工作室中继续进行着多类绘画实验。

阿佩尔曾经偶然翻阅到一本凡·高的画册,被其间的笔触与节奏所深深吸引。此后,他开始有意识地把控每一个笔触的走势。此前,阿佩尔从未如此专注于有意识的画面建构。不过,阿佩尔并不觉得他开始告别绘画的“自发性”,而是始终认为一切看起来有意识的建构其实只是从画笔下自然显现出来的。总之,冲动和情感不再构成他的创作动机,笔触终于受制于他的创作冲动。他的控制技巧决定了他彼时的绘画面貌,不过平行笔触或图案与色彩的结构却依然是自由的。1978年,他在美国纽约说道:“我将所有形式和事物视为静物。所有事物的形式都向我展示自己,不过它们并不依附于自我。我多年来一直在绘画,以达到这些轻松、自发的表达形式。在几笔微妙的笔触中,主题浮现出来,它可以展现动物、花朵、风景的本质。每一种形式都是独立的,因此具有特殊的意义。它已被纳入色彩的节奏之中,而旁观者也是其中的一部分。笔触如此重要,它准确地表明了不存在的东西:深度、空间、笑话、意想不到的曲折。明亮的色彩描绘了当下。这一切都是为了试图抓住万物的本质。”[20]

阿佩尔后期通常用多重层次的色彩塑造来体现作品的厚重感。就彼时的作品而言,由于有着凹凸起伏的肌理,摸起来甚至像是浮雕。他在几乎单色却也是精心绘制的背景上至少分两个阶段表现了特定的主题。据他自己所说,他经常把作品翻过来,或者放在两腿之间观看,这是检查作品构图是否平衡的一种众所周知的方法。有时,他会在一张纸上分割不同的小构图区域,确定它们存在着某种联系,以此增添画面中的叙事性,同时在画面色彩饱满的基础上探索颜色之间与轮廓处正负形的变化。对比色的冲击力和动态笔触与色彩的混合联系依然存在于他这一时期的作品中。跳跃的笔触展现着它独特的魔力,在画布上表演着色彩丰富且形状不一的优美舞蹈。正如《动物与舞蹈的起源》一书中所写的那样,舞蹈长期以来被认为是“高于人类日常生活的优秀运动类型”。阿佩尔画作中由笔触所展现的舞蹈使他能够将颜色和形状变化成他所选择的任何物象——人类、动物或植物。法国哲学家弗朗索瓦·利奥塔在关于阿佩尔的研究著述中也曾提道:“跳舞不是由概念、意向、图示、记忆所介导的,他本身就是颜色。”通过富有表现力的手法,阿佩尔似乎使得整个世界焕然一新。[21]

阿佩尔会以行动印证自己的实验。尽管他被誉为一位与学院派风格格格不入的艺术家,也还是在20世纪80年代至90年代创作了一系列裸体画,以此回应了西方肖像画的经典主题和隐喻。他对这一流派的态度很不寻常:“我画裸体并不是为了模仿自然,也不是为了尽可能接近自然。我以裸体为灵感,创作了一幅被称为裸体的画作。对所有人来说,我在绘画五十年之后赢得的自由——自由和技巧、色彩和设计——突然集中在裸体的形式上。每一个裸体都带来了另一种振动,另一种情感联系,这导致了每幅画的颜色和形状不同。”这些裸体作品带有激进的意味。画面中,阿佩尔通过大胆、复杂的分层式处理,发掘出一种新的绘画结构,并将之发展为自己专属的绘画语言。[22]

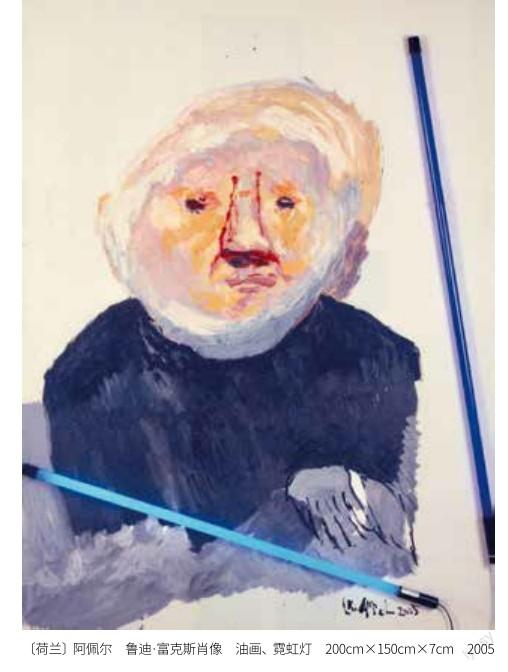

直到21世纪,阿佩尔依然在进行着非传统和独特艺术材料的尝试,并于2005年开始创作一系列以霓虹灯管为材料的作品。在《鲁迪·富克斯肖像》(Portrait of Rudi Fuchs)中,画面下部及右侧安装了蓝色的荧光灯,这为画面增添了戏剧性。这些作品共同使用了短促厚重的笔触,而颜料所堆积出的奇特、坚硬的肌理,使作品看起来好像在表面涂抹了底漆。这些笔触仿佛引领着人们去寻找下一块笔触和颜色。与此同时,颜色与颜色也在相互碰撞。在抽象化的图形中,依然可以窥见明显的人物神态特征,构图的安排像是经过了深思熟虑。在画面即将完成的阶段,阿佩尔的笔触愈加厚重。

在回忆自己晚年的纽约生活时,阿佩尔曾说:“在纽约,我的眼睛被一堆丢弃的物体吸引。我有时显得格外清醒,有时又是梦幻般的。我发现在纽约的街上可以看到旧床、床垫、灯、磁带、厨房用具、广告投币……就像战后的阿姆斯特丹一样。街道成为我的工作室和充电的地方。”纵观阿佩尔的一生,既有早期对大师作品的学习与探索,又有眼镜蛇时期关于绘画自发性的研究。到了晚年,他游走于不同国家,拿着木头和砖砌房屋的碎片来寻找创作的本源。

五、结语

阿佩尔的艺术创作非常具有实验性。儿童艺术和精神病理学对他的创作产生了重大影响。20世纪后半叶,他会在不同地区的工作室中反复斟酌光线、材料、湿度的运用以及构图的平衡。在他看来,这些因素都会影响到作品本身。大胆的笔触和颜色、瑰丽生动的“奇幻生物”、材料的多重探索等都是他留给后世的宝贵艺术财富。

阿佩尔突破了现代主义和前卫运动的限制,将新的思考方式置入绘画。加入“眼镜蛇画派”后,他坚持探索材料的实验性以及儿童绘画。他与前卫领域代表们的理论影响着整个欧洲地区。与此同时,阿佩尔的艺术作品也受到了一众收藏家的珍视和好评,并得以广泛展出。他经常被与同时代的艺术家联系在一起,例如法国画家杜布菲和丹麦画家阿斯格·约恩。他们和阿佩尔一样,都曾对现代主义和前卫运动发起挑战。

策展人克劳斯·奥特曼将阿佩尔描述为一位开拓性的文化人物,认为他“作为一名艺术家的快速崛起在很大程度上归功于他毫不掩饰的公众形象和他直接的绘画风格,而这一切引发了公众性、批评性的辩论”。阿佩尔对儿童艺术和未经训练的艺术家作品的欣赏,提升了大众对传统经典之外的艺术作品的接受度。这一点可以算作是对杜布菲倡导的“原生艺术运动”的呼应。艺术史学家菲利普·巴西奥写道:“通过拥抱真正的原创性,阿佩尔消除了坚持自由表达以外的任何道路的需要。通过他的作品,我们了解到,重要的不仅仅是收集、分类和欣赏艺术家劳动的产物,而是惊叹于这些物品的原创性和自由性,并将其来源视为真正珍贵和永无休止的创造力。”

阿佩尔和“眼镜蛇画派”是通过“眼镜蛇前卫艺术运动”登上前卫艺术舞台的。他在“眼镜蛇画派”时期不断尝试新的绘画语言,找到了直接而富有表现力的绘画方法。“眼镜蛇画派”解散后,他的艺术创作开始偏重于材料性,画面中的颜料更加厚重。晚年移居美国纽约后,他接触了更多未尝试过的题材,扩展了自己的艺术边界,不断地在艺术舞台上绽放着自己的光彩。

本文系中央美术学院自主科研项目“眼镜蛇画派研究”阶段性研究成果,项目编号:20QNQD14。

注释:

[1]邵亦杨.二十世纪现当代艺术史[M].上海人民美术出版社,2018:12.

[2]Klaus Ottmann.The Appel Effect[M]//Gemeentemuseum Den Haag,ed.Karel Appel Retrospective.K?ln:Verlag der Buchhandlung Walter K?nig,2016:44.

[3]同注[2]。

[4]Marc Schreuder,How Vincent van Gogh tamed Karel Appel,2015.

[5]Willemijn Stokvis.CoBRA: The History of a European AvantGarde Movement 1948-1951[M].nai010 Publishers, 2017:95.

[6]“CoBrA”為“Copenhagen”(哥本哈根)、“Brussel”(布鲁塞尔)、“Amsterdam”(阿姆斯特丹)的首字母(或前两个)合写。“Cobra”一词意为“眼镜蛇”,在艺术领域用以指代“眼镜蛇画派”。

[7]同注[2]。

[8]同注[2],42页。

[9]Ludo van Halem.CoBrA The colour of freedom[M].Nai Publishers Rotterdam,2006:62.

[10]参见荷兰眼镜蛇现代艺术博物馆2018年举办的展览《不安的物质》(Restless Matter)前言。

[11]加斯冬·巴士拉.火的精神分析[M].杜小真,顾嘉琛,译.长沙:岳麓书社,2005:6.

[12]继《火的精神分析》后,巴士拉又相继创作了《水与梦——论物质的想象》(1942)、《空气与幻想:论对运动的想象》(1943)、《土地与意志的梦想——论对力的想象》(1948),建构起完整的“四元素想象论”体系。

[13]同注释[5],125页。

[14]在《眼镜蛇》第二期中,比利时代表波尔伯里发表了文章《从预谋到石头》(From Premeditation to Stone),其中引用了巴士拉的言论以解释相关理论在绘画中的应用过程。

[15]参见荷兰眼镜蛇艺术博物馆2018年展览《不安的物质》(Restless Matter)展览图录。

[16]资料来源于丹麦约恩博物馆。

[17]同注[9],68页。

[18]同注[2],43页。

[19]同注[2],46页。

[20]同注[4]。

[21]同注[2]。

[22]同注[9],36页。