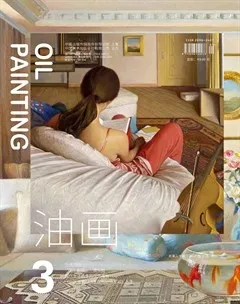

“艺”起画

本刊编辑部

我怎么能够把你来比作夏天?

你不独比它可爱也比它温婉。

狂风把五月宠爱的嫩蕊作践,

夏天出赁的期限又未免太短。

天上的眼睛有时照得太酷烈,

它那炳耀的金颜又常遭掩蔽。

被机缘或无常的天道所摧折,

没有芳艳不终于凋残或销毁。

但是你的长夏永远不会凋落,

也不会损失你这皎洁的红芳,

或死神夸口你在他影里漂泊,

当你在不朽的诗里与时同长。

只要一天有人类,或人有眼睛,

这诗将长存,并且赐给你生命。

——〔英〕威廉·莎士比亚《我怎么能够把你来比作夏天》

[编者按]

当旅人同沐旷野之风,当友人同赏四时之花,当归人遥忆去岁残雪,当四海同望一轮明月,当古今中外将同样的情感倾注于不同时空下的风、花、雪、月,在这样的一幅画卷里,思想同汇聚,天涯共此时。面对世界万千可亲、可敬、可赏、可思的同一物象,不同时代、不同流派的艺术家总会怀着不同的情感以不同的艺术语言记录它、讲述它、描绘它,并从中追忆和缅怀某段时光、某种情感。面对同一事物,不同艺术家在刻画时究竟有着怎样的差异?广大油画爱好者又能从中学习到怎样的技法、体悟到怎样的观念?基于此,《油画》杂志推出“在艺起”专栏,围绕当期限定主题和刻画对象,呈现不同艺术家的纷繁创作面貌,帮助油画爱好者在集中式、对比式的欣赏和学习过程中了解特定物象的刻画方法,感受殊途同归的绘画之美。

本期主题:荣与枯

“草木荣枯似人事,绿阴寂寞汉陵秋。”草木有本心。荣者,草木茂盛也。枯者,草木败落也。荣与枯,好比盛与衰、达与穷。一荣一枯间,四时变幻、沧海桑田。垂髫小儿在像草木一样懵懂抽芽的年纪,便会高声吟诵那句“离离原上草,一岁一枯荣”,于是日子一岁一岁过,年轮一圈一圈增,春神句芒用扶桑的枝干承托起去岁寒冬的最后一抹残雪,冬神玄冥以坐骑青蛇盘绕出来年阳春的第一片绿意。于古今中外的画者来说,这赋予万物色彩的荣与枯是慰藉双眼的宝藏。他们在酣眠后惺忪地望向窗外,或是担忧飘拂的柳条缠绕住飞燕的尾羽,或是期盼寂寞的枯枝挽留住离乡的落英,就这样望啊望,于是一眼万年,时光倒转于笔尖,天地于绢帛和纸间改换。正所谓,画上四时景不同,画者何曾惧荣枯?

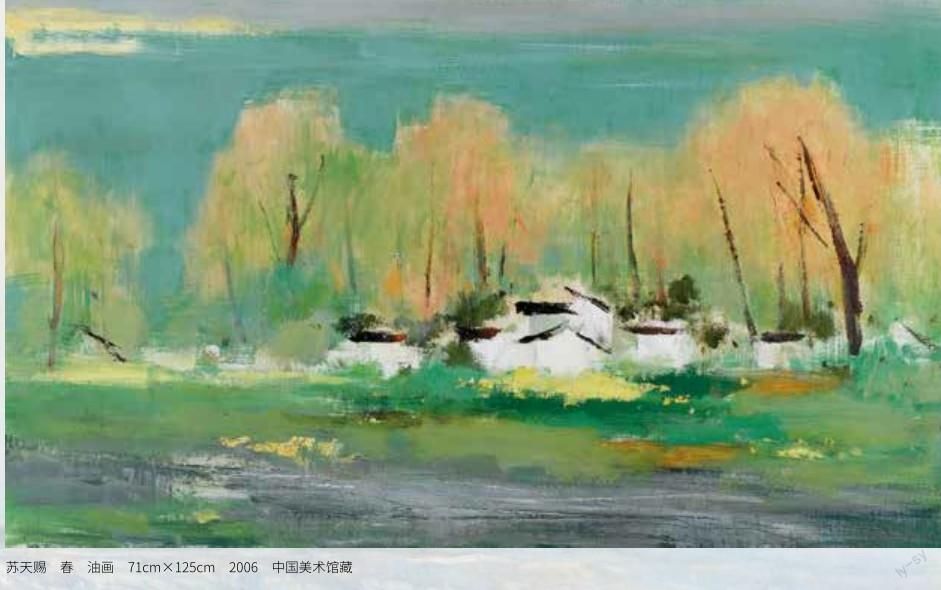

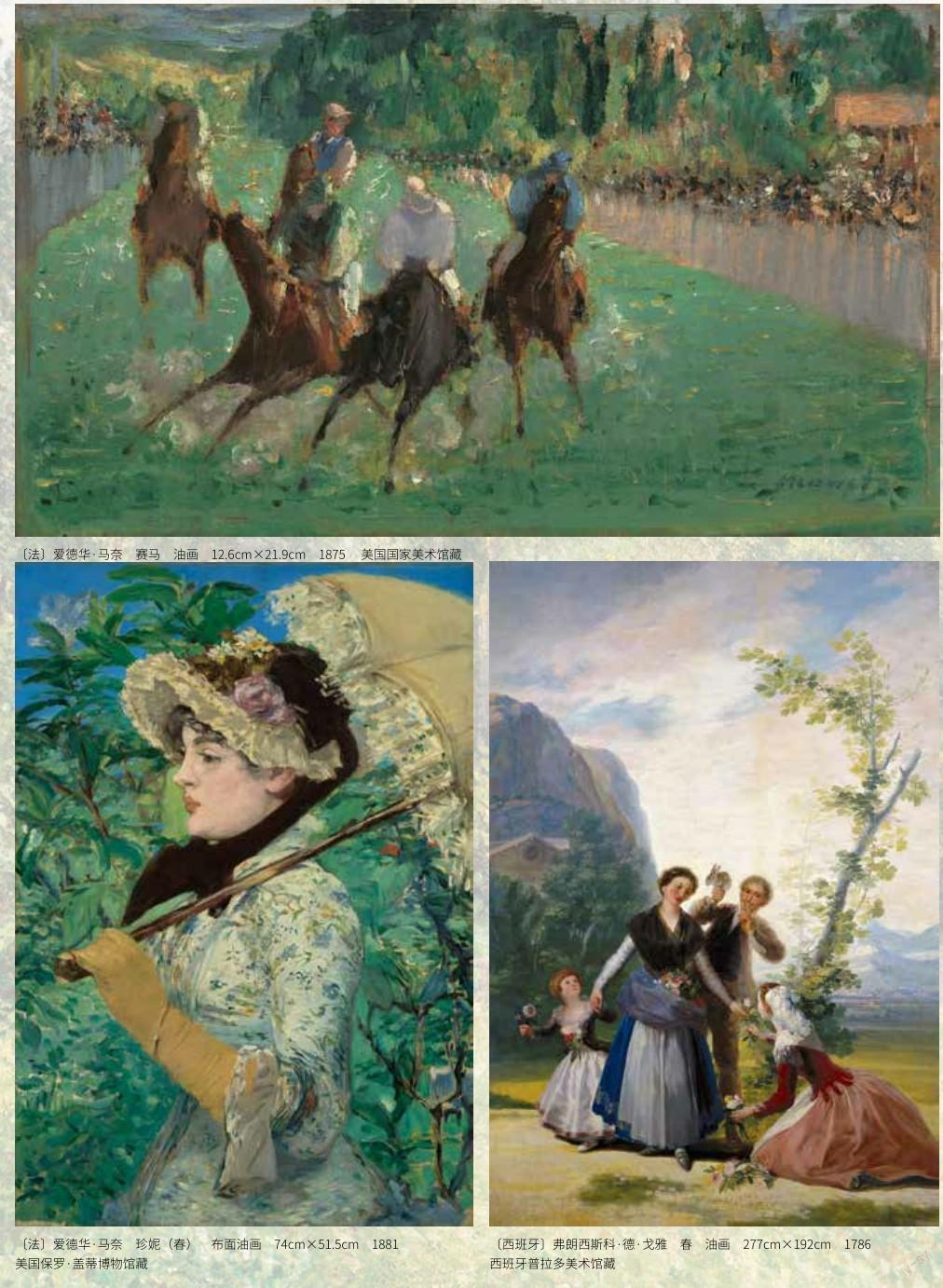

一、春之兴

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”春天似一位讲究中庸之道的智者,比秋天还要来得没脾气,却又是一个有性格的季节。臃肿的衣衫恰似蛇蜕,一经抛掉,脱困撒欢儿的人们像那破石而出的神猴一般欢腾跳跃、宛若新生。他们感受着禁锢已久的身体如轻盈的气泡般在初醒的草甸上弹跳,又倏地被料峭的春寒所扎破,哆哆嗦嗦地吸溜起鼻涕泡,最后不甘不愿地把“春捂秋冻”默念上一万遍。就这样,春神句芒将人们“戏耍”够了,才会收起神通,徐徐铺展出一条条鸟语花香的“绿色通道”,指引人们循着醉人的暖风,奔赴一场以“希望”为题的盛宴。

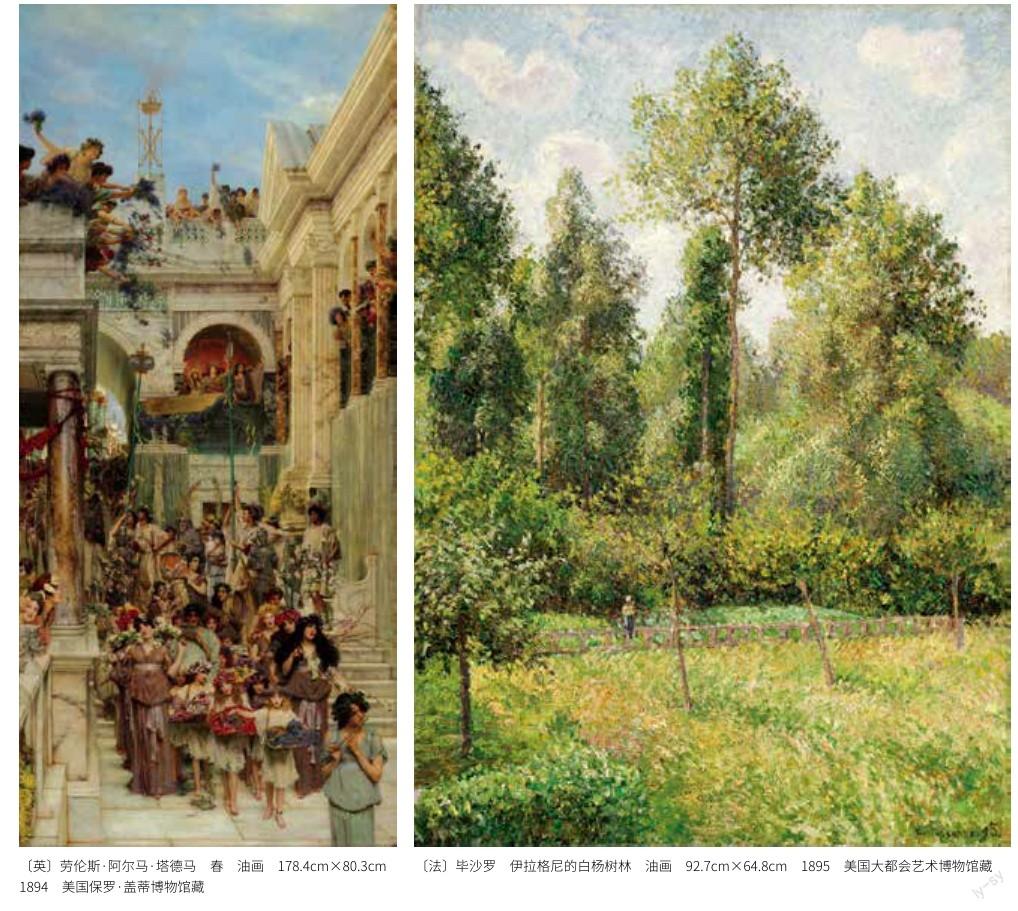

在以“春”為母题的画作中,为了将“欣欣向荣”展现得淋漓尽致,不只花草繁密,人物也往往结伴而行,仿佛唯恐将这一人看不尽的姹紫嫣红浪费了去!一千多年前,携带贵戚和仆从纵马踏春的虢国夫人在张萱的画作中演绎出了盛唐高门贵女的绰约风姿,此后光阴荏苒700余载,南欧亚平宁半岛北部的桑德罗·波提切利同样以“春”来将美与风流诉尽。他是佛罗伦萨画派的最后一位画家,却又是第一位将“春之荣”写入西方绘画史的先驱。作为一位理想主义者,他在看到波利提安将刚刚于大海中诞生的爱神维纳斯写入长诗后,便兴冲冲地接下了美第奇家族的订单:“嘿,伙计们!大海总是潜藏着吞噬一切美好的危机,我们为何不让女神诞生在一片春日的橘林?”

时间来到英国维多利亚时代,皇家艺术学院的重要创始人之一、世俗装饰大师阿尔玛·塔德玛选择以“春”致敬古典主义。在他的笔下,花神神庙祭祀队伍里的每个人皆手捧或怀抱鲜花,就像呵护新生儿般珍重,一旁的乐者似乎在为低语的花儿伴奏,郑重地吹响了一曲清新、悠扬的牧歌。而伴着这股从未停息的“春”风,拉斐尔前派曾掀起过的古典主义浪潮正继续向前推进。

二、夏之盛

“连雨不知春去,一晴方觉夏深。”孩童掰着指头数星星的漫漫长夏是个怎样的季节?刺啦一声,开了罐儿的冰镇橘子汽水咕嘟嘟冒着气泡涌出来,伴着嬉闹声在橡胶跑道上泼洒成一片单纯无畏的少年心事,于是热烈而躁动的炎夏便犹如春神破空掷来的回旋镖,呼啸着顷刻而至。或许,炎夏并不屑于仅以繁茂的枝叶来证明自己,它火辣如斯、滚烫如斯,本身便是芳草未歇、热情不减的样子。“荣”与“盈”二字就这样被满怀的炽烈所淹没,浑身披挂着灼目的光华,见证着铺展于水面的荷叶罗裙被沉不住气的翠鸟撞开,将层层涟漪延伸向池塘边那座无人的秋千架。火流星般的热浪势头不减,拳打脚踢地在人们脸上砸出一片片红晕。这一定是夏神祝融又在大发雷霆——老人家性子暴烈,荷塘上的微风与绿树下的阴凉已耗尽了他全部的温柔。

按照“心静自然凉”这一充满禅意的说法,“消夏”在中国古人的眼中更像是一场修行。从“郁郁乎文哉”的两宋到“风痕雨点斓斑里”的晚清,从苏汉臣、刘贯道、倪瓒到仇英、文徵明、石涛等中国画坛巨擘,皆有以“消夏”“纳凉”“避暑”为母题的画作传世。这些画作中的主角或是高士,或是乡民,大多穿着轻薄的衣衫,独处于山间密林或书斋深处,与藤萝、书卷和被冰水浸过的甜瓜相伴,讲求的是以慵懒、闲适的姿态表达野逸、淡泊之趣。

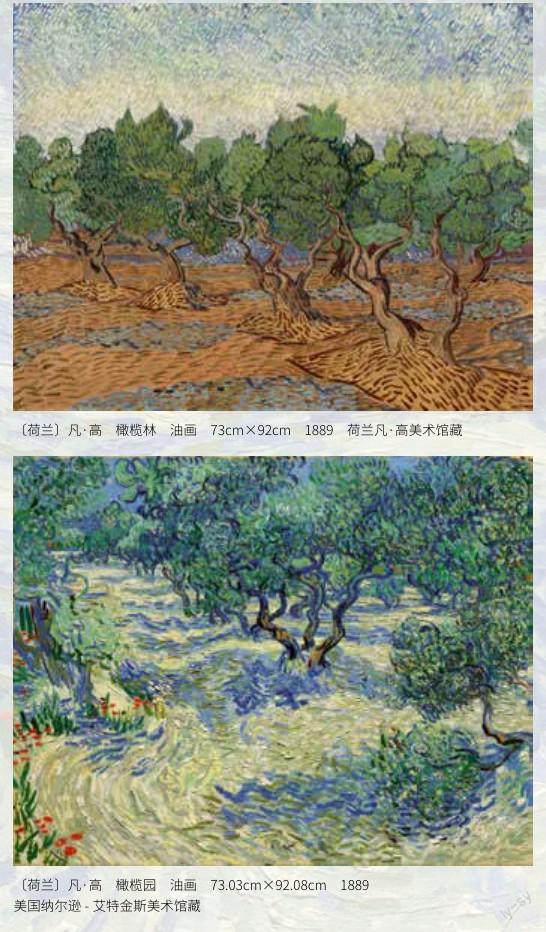

在远隔重洋的西方国家,由于历史文化、理想信念、自然风物和生活习惯与我国有着较大差异,夏日题材画作并不注重揭示“人的修行”和“心的观照”,而是“就夏写夏”“看木画林”。炎夏是火辣而热烈的,“疯狂”的画家似乎更擅长用画笔注解炎夏。在凡·高笔下那绚烂到极致的夏日,浓、淡、深、浅各不同的绿、黄、蓝、白肆意交织着,或匍匐于大地上犹如镜片,将阳光折射得比现实世界更加灼目,或挤压成团后旋转着飘浮上天,将清澈的碧空搅弄成一碗仲夏也躲不过的“热粥”。在普罗旺斯圣雷米精神病院治疗期间,他眼见5月的橄榄树长得正好,于是激动而雀跃地创作了至少14幅橄榄树题材画作。他知道自己和橄榄树一样,乐于接受苦夏的鞭笞,故而毫不畏惧:“我宁愿因激情而死!”

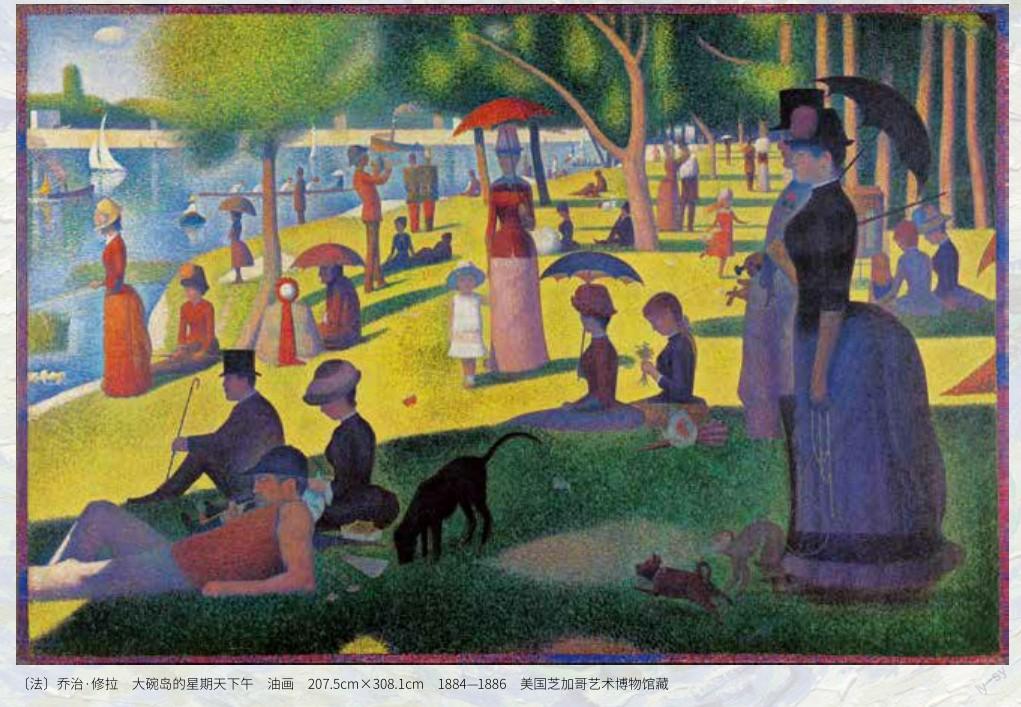

当然,不是每个人都同意凡·高这句口号,如严谨的科学家一样专注于做光色实验的乔治·修拉便理性得多。与“艺术的激情”相比,他显然对方法论更加痴迷。假设画布是他的“实验室”,正在大碗岛上避暑、度假的人群则像是一个个板正且可移动的光色数据模块。他们用双眼平静地面对假期的欢乐,用身躯拆解着夏日的空气。这种平静就像是夏日午后空无一人的街道,演绎出一种充盈的“空”和干瘪的“燥”。

三、秋之郁

“一霎荷塘过雨,明朝便是秋声。”在四季分明的城市,秋天最容易被打上“水货”的标签,就像是小时候把手腕勒出红痕的橡皮筋,无论我们尽力将它抻到多长,总会一撒手便缩回短短的一条,并且狠狠地弹到手背上,告诉我们秋神蓐收可不是好惹的!这位骑龙执斧的真神看似威风凛凛,实则佛系上班、惯于“摸鱼”,毫无敬业精神,为了能够提前和冬神玄冥交班,便火急火燎地发起神通,仿佛整座城市不过是一块摆在眼前的“生日蛋糕”,许个愿的工夫,便将树木视作蜡烛,一口气吹熄整片天地的光与色。果实累累、五谷丰登是神威消散前最后的馈赠,自此荣、枯倒转,包裹着叶片的金色薄纱犹如北方的风衣,转瞬便成了最无用的衣裳,随着无边落木分崩离析。

“知音如不赏,归卧故山秋。”在九月过后便凉意甚浓的中国北方,秋是提醒人们收割果实、添衣御寒的更鼓声——它的情感浓度极高,无须用力去嗅,扑鼻便是沉郁的味道,间或透出一丝丝似有若无的爽利。每个人都熟悉这种带有回甘的酸涩,它萦绕在书本封存的银杏叶、故园染霜的柿子林、友人话别的十里亭。秋——一位实打实的“氛围大师”,牵引着中国文人画家用笔墨书写了一段段充满着山林爱、故园思的“心情日记”。

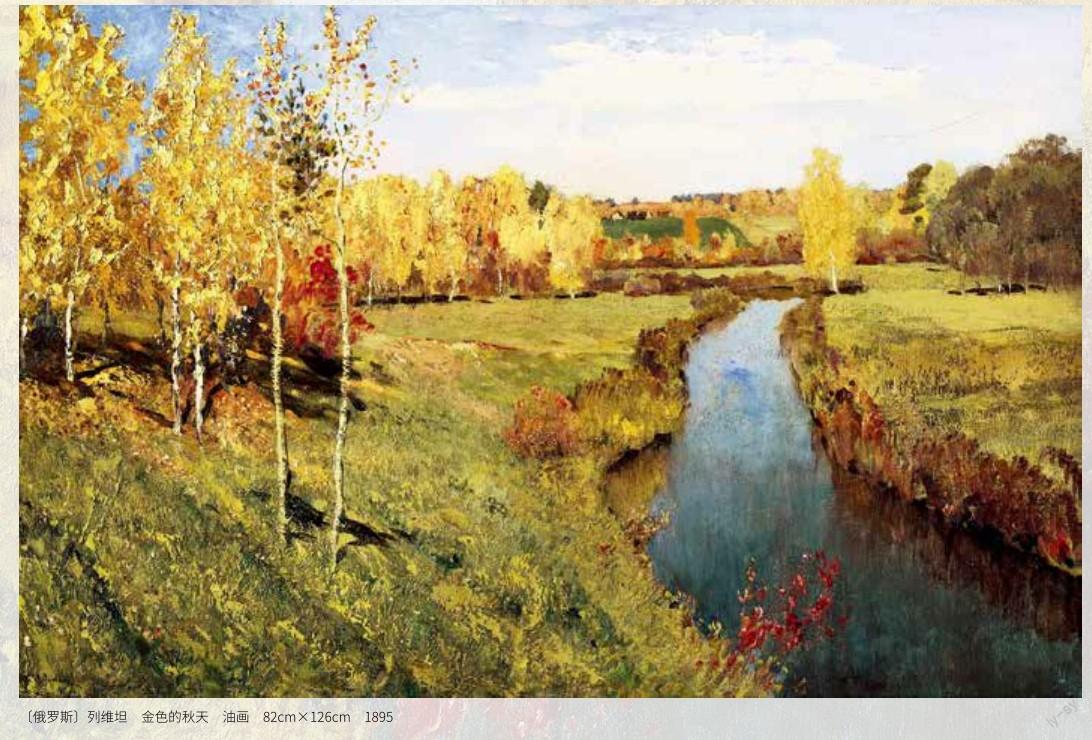

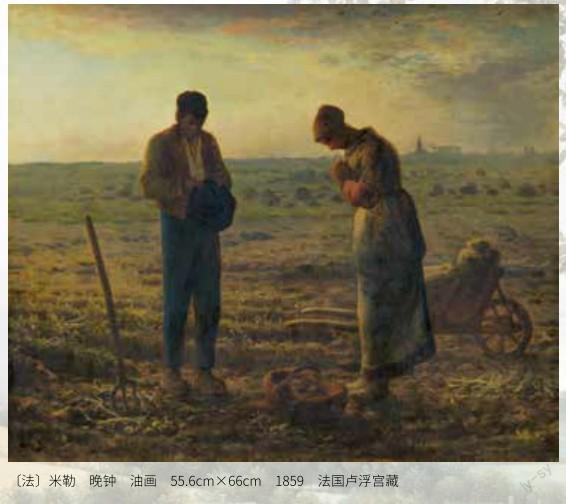

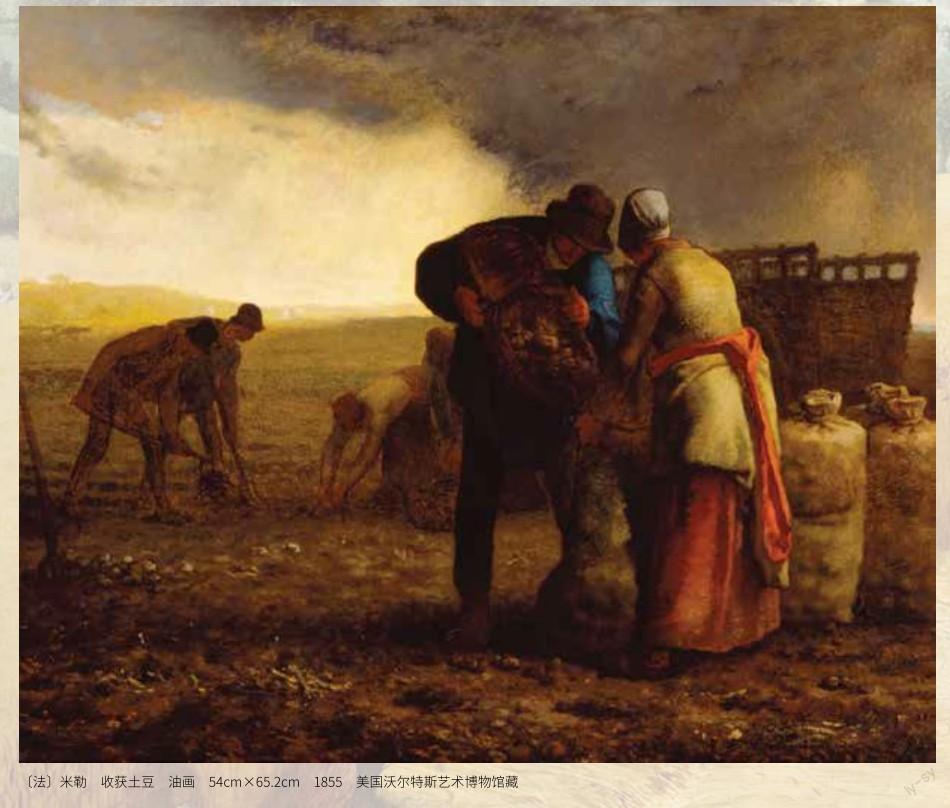

在法国枫丹白露的巴比松村,农民家庭出身的米勒也对浸满秋意的乡土充满着深深的眷恋。罗曼·罗兰曾在《大地之子的落日挽歌:米勒传》中这样描述道:“这位将全部精神灌注于永恒的意义胜过刹那的古典大师,从来就没有一位画家像他这般,将万物所归的大地给予如此雄壮又伟大的感觉与表现。”在米勒的笔下,看不见的钟声似乎已经渗入稻田,原野肥沃而广阔,气氛庄严如颂歌。2800多公里以外,俄罗斯莫斯科的郊外同样有着草甸铺就的广阔原野。巡回展览画派的现实主义风景画大师列维坦就是在这里沿着伏尔加河河畔的白桦林追逐秋风的余韵,终其一生通过动情地写照大自然,尽抒对大地的深情。

四、冬之静

“飞絮飞花何处是,层冰积雪摧残,疏疏一树五更寒。”寒来暑往,秋收冬藏。温柔散尽,凛冽无双。虽然没有见过冬神玄冥的样子,但我猜想,愿意为沉睡中的草木盖上毛茸茸的厚重白毯,他的脾气当比夏神祝融好上百倍,只是萧索了些、寂寞了点。与赖在被窝中的大人不同,孩子总是在冬日的清晨满怀期待地醒来,尤其是透过窗户看到残夜泛起紫光,便知是下雪了!于是小小的心脏怦然而动,一手握着热腾腾的烤地瓜,一手推着自行车冲进仍有路灯明明灭灭的晨雾之中。总有调皮的同路者将那枯枝推上一把,于是积雪扑簌簌地洒进领口中。孩子们虽然会在凉意的“偷袭”下短暂地打个激灵,但并不嗔怪,而是一会儿低头看着车辙将白茫茫的大地剪裁成各种形状,一会儿又抬头哈出一口白气,最后莫名兴奋地在教室门口跺掉棉鞋上的残雪,再迅速脱下湿漉漉的毛线手套抢占暖气管上的空地,继而伴着雪粒融化后的滴水声,心满意足地加入晨读的队伍……

在《声律启蒙·一东》中,清人车万育以“人间清暑殿”与“天上广寒宫”相对。浪漫的冬意何以尽表?我们不妨将画卷中由笔墨搭建的“天上广寒宫”观览一番。北宋郭熙将自己的山水画创作經验总结为一部《林泉高致》,其中“山水训”一节将四时之山概述为“春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”。因为气质“惨淡而如睡”,枯木寒林在画者心中搭建起了冬神的骨骼:欲寻宏大、静美者,可赏《雪景寒林图》;欲寻疏朗、野逸者,可品《寒江独钓图》;欲寻欢愉、盛大者,可读《冰嬉图》……总而言之,端的是“万树寒无色”,“时闻折竹声”。

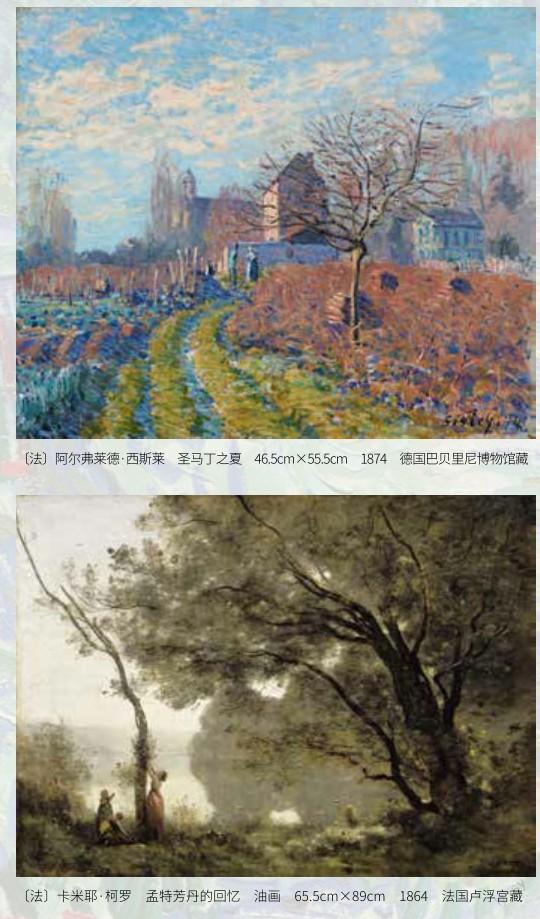

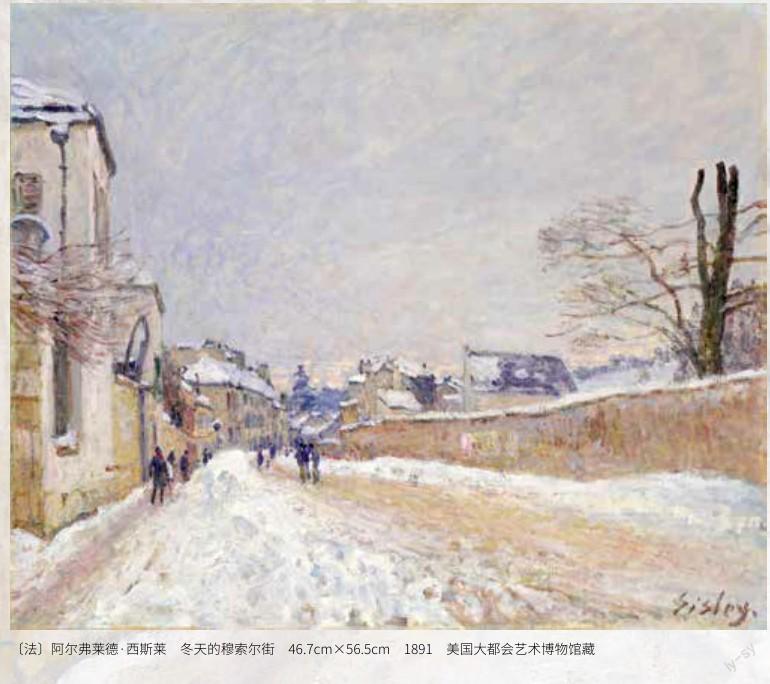

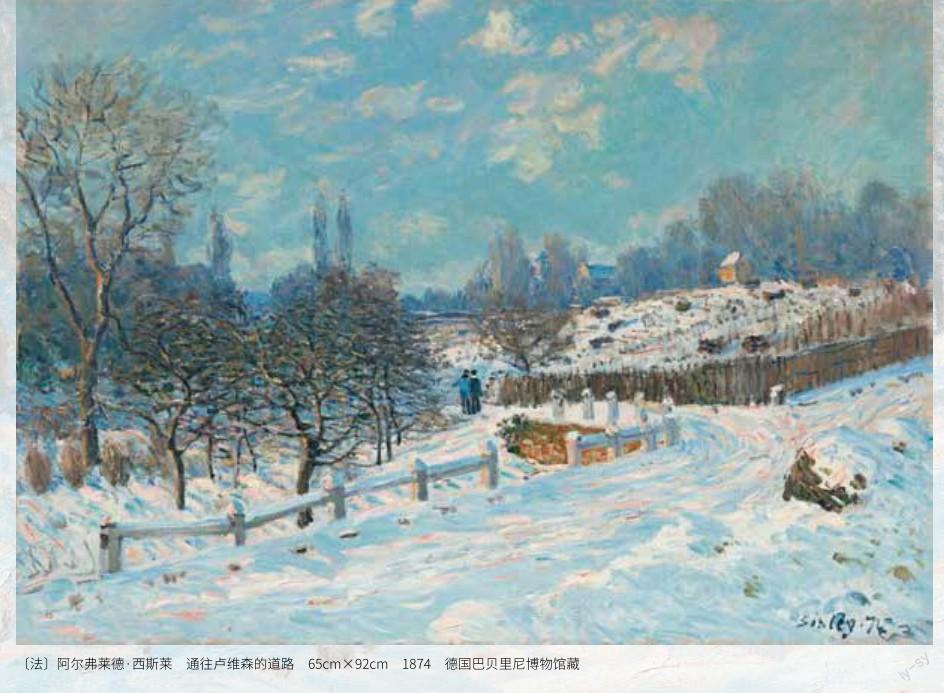

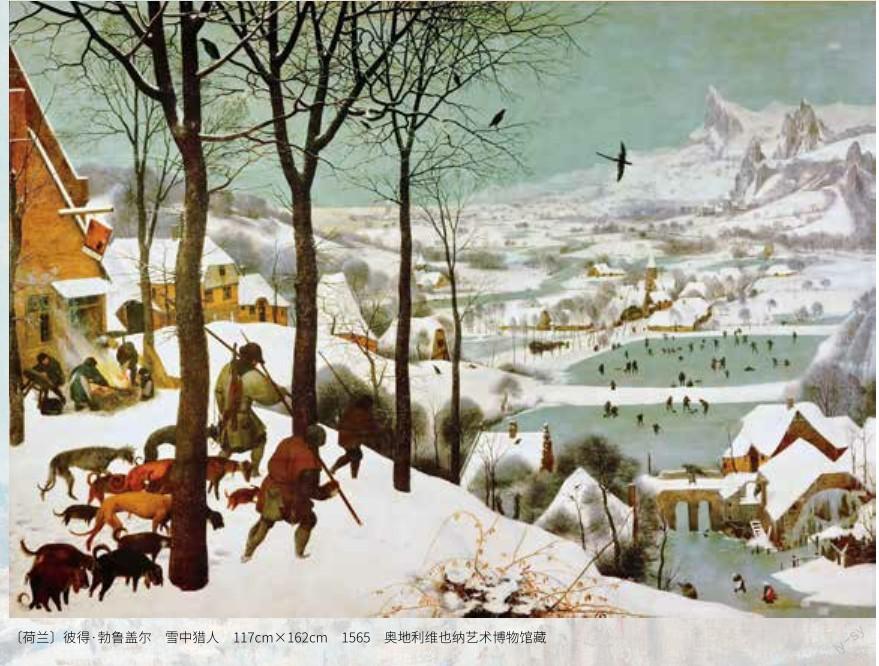

在万籁俱寂的雪中寒林,枯枝折断与门扉开启的声音会被放大无数倍,所有的人物活动都呈现出一种“欢愉的宁静”。尼德兰画派的最后一位巨匠彼得·勃鲁盖尔十分钟爱描绘这种雪后“欢愉的宁静”。他天生幽默,从不伤春悲秋,因而笔下的冬亦能焕发生机。正如他从不哀叹尼德兰画派的消隐,而是选择拥抱“欧洲美术史上第一位‘农民画家”这个崭新的身份。在热衷于刻画户外天光的印象派大师手中,冬景会被揉搓成另一番旖旎的形态:毕沙罗就像是常年手握装满雪粒的喷射器,总是要在街角或林间大道上装点一抹抹残雪,以此表达对冬神的礼赞;西斯莱则致力于描摹一种雪后初晴的优雅与温柔——他笔下的冬景是温润而清透的,就连枯枝都是憨憨的姿态,稚拙而令人心生亲切。

夏走秋至,冬去春来。荣与枯就这样随着四时的变化而轮转。香山居士曾言“荣枯忧喜与彭殇,都是人间戏一场”,又言“自然悲聚散,不是恨荣枯”。荣华转瞬逝,枯木能逢春。你与我,不必陷入那不可改换的春之兴、夏之盛、秋之郁、冬之静,而须知万物皆可等同于那春之明媚、夏之热烈、秋之丰饶、冬之高洁。莎翁不曾在岁月的光晕中回首,而是携着浪漫的礼赞步入时光深处,任这长诗与雅乐长存,任这春夏与秋冬长存。既是如此,便让色彩一抹抹地定格这一切,让那画笔描摹出的荣与枯亦能长存。

下期主题:朝与暮