做实“四精” 提质增效

——谈精读引领课的定位与操作策略

■毕英春

不少语文教师有这样的困惑:学完教材,没有时间大量阅读怎么办?学生读书不少,可面对阅读题,为什么还是不会做?统编教材每册有几个小练笔,怎么处理读和写的关系?等等。要解决这些问题,上好精读引领课至关重要,它是阅读教学的主体,对学生学习语言、领悟方法、提升人文素养起着关键作用。

一、课型定位

“精读”的“精”,意味着阅读课的目标要精准、内容要精简、策略要精当、评价要精确。这样,学习效果才能精良、精深。“引领”二字,就是要充分发挥精读课的“示范”作用,运用精读课中积累的语言、习得的方法,去读更多的书。这样,课堂才会提质增效。

二、操作策略

1.目标精准

确定目标要坚持十二字方针:依课标、研教材、重学情、可检测。依课标,指符合每学段的课程目标,把握知识体系的梯度,不越位,不缺位;研教材,指教师要与单元导语、文本、课后习题、交流平台平等对话,找到文章独到的教学点;重学情,指把握学生已拥有了哪些经验和能力,学习的困难之处在哪里;可检测,指教学目标的描述要具体可行,可检测、可衡量。

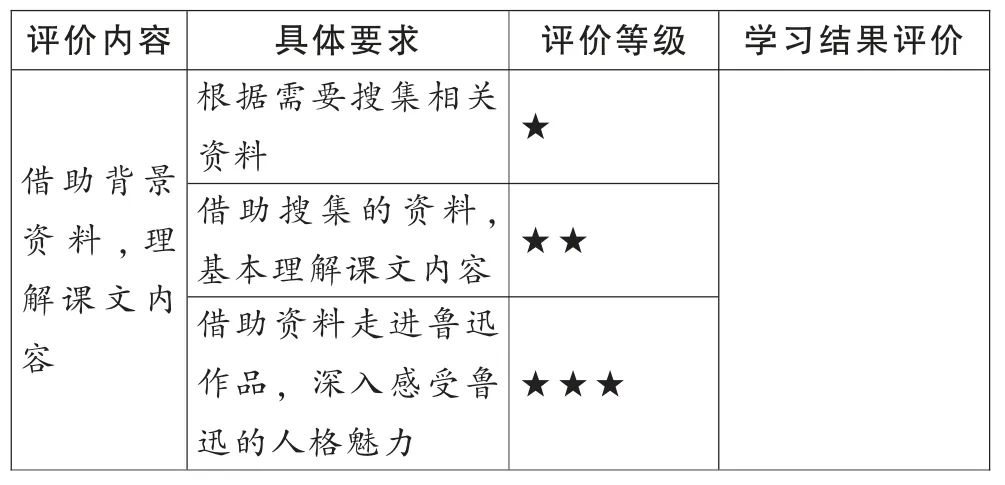

如统编教材六年级上册第八单元,共有四篇课文:《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》《有的人》。其中,《少年闰土》《好的故事》是精读课例。这个单元的语文要素是:借助相关资料,理解课文主要内容;通过事情写一个人,表达出自己的情感。

对于“理解课文主要内容”这项阅读能力,在小学阶段已进行了一系列的训练。这个单元,重点要训练的是“借助相关资料”来理解课文内容。就精读课例《少年闰土》来讲,对话三个课后习题:第一题,有感情朗读,背诵第1自然段;第二题,结合着闰土给“我”讲的四件事,感悟人物形象;第三题,抓住“并不知道”“素不知道”等关键词句,感受“我”的内心世界。

由此,《少年闰土》一课的教学目标确定为:(1)学会12个生字及组成的词语,背诵第1自然段。(2)结合闰土给“我”讲的四件事,能说出闰土是个健康健谈、机智勇敢、见多识广的少年。(3)结合课文内容与《故乡》中对中年闰土的描写片段,了解鲁迅向往自由和对旧社会的憎恨之情。目标(3),既是学习的重点,又是难点,需要借助相关资料。

2.内容精简

教学内容一定要为目标服务。哪些地方精读,哪些地方略读,哪些需要舍弃,哪些需要补充,教师一定要心中有数,不能眉毛胡子一把抓。

仍以《少年闰土》为例。要想完成目标(1),重点要学习“瓜地刺猹”一段;要想完成目标(2),主要抓“瓜地刺猹”和“外貌描写”,其他几件事略读即可;要想达成目标(3),就需要补充《故乡》中关于中年闰土几个片段的描写。这样取舍,聚焦重点,使课堂增效。

3.方法精当

好的方法事半功倍。教师在教学中要做到以下几点:

(1)由“教”到“学”。 教师要创设情境,给学生“跳一跳能摘到桃子”的任务,有点挑战,富有展示性,从而调动学生的学习积极性。

比如学习“瓜地刺猹”,不再泛泛地抓动作描写、语言描写来体会人物形象,而是创设情境讲故事——“假如你就是闰土,把‘瓜地刺猹’讲给文中的少爷‘我’听。”这一变,学生兴趣来了,他们反复读这段话,练读练讲,丰富了语言的积累,加深了对课文的理解。待学生讲后,教师出示“握胡叉”“捏胡叉”两幅图:“请问闰土,当时你为什么是捏胡叉呢?”学生通过动作演示,意识到捏胡叉刺得准、刺得远。整个教学活动,学生通过读、讲、演,多种感官参与学习,加深了记忆,一个活泼健谈、机智勇敢的少年形象浮现在脑海中。接下来,再让学生读第1自然段,尝试着背诵下来。

(2)抓主问题。所谓“主问题”,一指的是课文学习中“牵一发而动全身”的重要问题。比如,《圆明园的毁灭》课后题:课文题目是“圆明园的毁灭”,作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌?围绕这一问题,学生既可以品词析句,感受圆明园昔日的辉煌;又可以理解用对比的手法来烘托圆明园毁灭的损失之巨。

二指的是围绕本节课的语文要素要达到的终极目标而提出的核心问题。比如《少年闰土》的核心问题:鲁迅的作品特点及鲁迅的内心世界是怎样的?然后下设子问题:(1)读《少年闰土》中外貌描写的句子,与教师改后的比较,原文好在哪里?(2)假如你就是闰土,请把“瓜地刺猹”讲给文中的少爷“我”听,感受闰土的形象。(3)抓住“我并不知道”“素不知道”等词句,结合《故乡》中描写“同中年闰土见面”的片段,说说“我”的内心世界。(4)从你的照片中选一张,仿照第1自然段,用先景后人、人景合一的方法写一写。

四个子问题,层层递进,前两个问题用教材中的片段使学生经历认知的过程;第三个问题,通过比较阅读,加深理解;第四个问题,让学生结合生活实际,动笔写一写,解决实际问题。学生的学习从具体事实开始,然后不断地进行结构化联结,产生意义和价值,进而再解决问题。

(3)工具助力。教学中,基于学习目标和学生的实际困难,为他们搭建一个工具支架,帮助他们有效地实现对所学知识的意义建构。

如《少年闰土》一课,在拓展“中年闰土”片段时,出示一个简单的表格工具,学生就自己读起书来,边读边画,边填边思:分别20多年,究竟是什么让闰土发生这么大的变化?鲁迅这样写的用意又是什么?在他们的探究性学习中,走进了鲁迅的内心世界。(如下表一)

4.评价精确

评价一定要紧扣教学目标,做到教学评一体化。教师的语言,要以鼓励为主,重在唤醒,启迪思维。

课时学习,一般采用即时评价。如《少年闰土》一课,教师就要围绕第1自然段的背诵、绘声绘色讲“瓜地刺猹”、比较阅读体会鲁迅内心情感来评价。

表一

表二

单元学习,除过程性评价外,还要做好结果评价。如“走近鲁迅”单元,围绕单元目标的训练重点,设计量规。(如下表二)

三、几点建议

1.教学环节不宜多

并不是每堂精读引领课都要拓展阅读或者进行小练笔,一切依据学生的接受水平和教学目标而定。可以只学教材,可以学教材并拓展一篇练习,可以学教材然后小练笔,也可以学教材、拓展阅读、小练笔并行。

2.引领方向要明确

指向“阅读能力”还是“表达能力”,要有所区别。指向“阅读能力”的精读课,重在悟得阅读策略,再拓展阅读,迁移运用;指向“表达能力”的精读课,最好学习伊始,就提出练笔要求,学生基于任务,在阅读中会关注表达方法、积累词句,并且学以致用,轻松完成练笔。

3.要“知其所以然”

教师知其然,还要知其所以然。教学的过程,也是教师专业成长的过程。在备课时,教师要占有大量资料,围绕教材,读读与作者、教材相关的文章,与作者、编者深度对话。这样,才能设计出好的问题,才敢放手让学生“学”,才能精准点拨,举重若轻。

上好了精读引领课,方能使学生“自能读书,不待老师讲;自能作文,不待老师改”(叶圣陶),让提质增效成为现实。