新时代中国边疆国土空间开发理论模型构建

——基于空间经济学的分析

梁双陆 张凤云

构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,是中国式现代化的重要内容。主体功能区战略的实施,改变了中国传统的国土空间开发模式,正在重塑着中国边疆地区的国土空间。在全国和边疆省份的主体功能区规划中,边疆地区以重点生态功能区和农产品主产区为主,可发展新型城镇化和新型工业化的国土空间有限。发挥边疆参与“一带一路”六大走廊建设、国土空间用途管制下的工业用地指标调节功能、新科技革命带来的技术创新,以促进限制开发区域和禁止开发区域的人口向重点开发区域集聚,是优化国土空间布局,形成边疆国土空间开发保护新格局的必由之路。这一内在关系可通过空间经济学理论机制进行揭示。

一、基础模型构建

在空间经济学理论中,影响厂商区位选择的因素是市场,人口是市场的体现,也是劳动力的体现,厂商随着劳动要素的移动而改变区位,而劳动力的区位选择取决于报酬水平,企业集聚强的地区,劳动报酬也相对较高,形成厂商对劳动力的吸引,从而形成了空间经济中的循环。在实际经济运行中,企业集聚还受用地指标、优惠政策、产业配套条件等多方面影响,抽象到一般情形来构建基础模型。

(一)基本假设

将中国和一带一路六大经济走廊沿线国家(下面简称“沿线国家”)所构成的研究对象划分为边疆、内地、沿线国家三个区域,以及两个部门:农业部门和非农业部门j ∈{1,2}。假设劳动力流动仅限于边疆和内地两个地区,国内和沿线国家的劳动力不存在跨国流动,劳动力只在国内边疆和内地之间流动,流动的原因在于居民名义收入的差异,当内地和边疆居民名义收入均等时,劳动力流动达到空间均衡。居民收入一部分来自于名义工资,另一部分来自于固定要素投入使用带来的补贴。边疆地区为保护生态环境,作为生产要素投入的份额受到限制,影响了居民收入的提高,因此,内地区将部分固定要素投入的收入通过转移支付的方式对西部地区进行补贴,从而协调边疆地区和内地的收入差异。

(二)模型设定

这里设定三个区域分别为内地、边疆和沿线国家。中间投入品一部分来自于国内生产,一部分来自于进口。中间投入品和最终产品的市场为完全竞争市场。用Xnjt表示区域n的部门j生产产品的净出口,n= {1,2,3}分别表示内地、边疆和沿线国家。不同区域、不同部门生产的中间投入品记作,最终产品生产部门生产过程中的中间投入品为Ynjt。

①中间投入品的生产仅限于边疆和内地地区,n={1,2}。涉及到的周边地区指的是内地和沿边的出口。

其中,引入变量znjt衡量沿线国家对本国产品的需求。如果,表示区域n部门j的产品需求存在贸易顺差,否则存在贸易逆差。

最终产品的生产采用CES 技术,生产函数如下:

其中n=1,2分别表示边疆、内地,为常数,且为农产品和制造业部门产品的替代弹性。考虑到边疆地区和内地之间存在高额的运输成本,假设边疆、内地的最终产品均由其本地中间投入品商生产。最终品的价格标准化为1,农产品和服务品的价格分别为Pn2和Pn2。求解不同区域最终品部门的企业利润最大化问题,得到中间品需求的表达式如下:

根据前述假设,中间投入品市场和生产要素市场均为完全竞争市场,代表性企业的投入要素分别为劳动力和土地,中间投入品的生产采用柯布—道格拉斯生产函数:

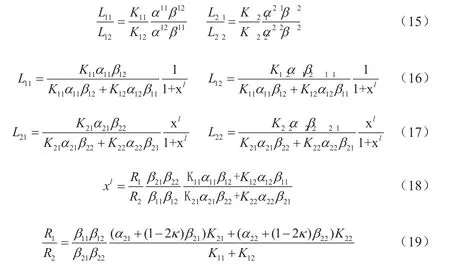

按照主体功能区制度,国土开发区域划分优先开发区域、为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域四种类型。②边疆地区除辽宁省以外没有优先开发区域。优先开发区域和重点开发区域的可开发土地作为生产要素投入可以获得租金收益,而限制开发区域和禁止开发区域则需通过生态补偿型转移支付来平衡初次收入分配带来的差距。地理资源禀赋特征决定了边疆地区的限制开发区域和禁止开发区域要远大于内地地区,从而存在着通过中央政府以转移支付的方式进行内地地区向边疆地区的生态补偿。考虑到这些关系,则有如下等式成立:

其中κ ∈(0,1) 表示内地对边疆地区的生态补偿系数。边疆地区劳动力的收入来自两部分:一是制造业部门的工资,二是来自土地的租金。生态补偿作为收入分配的再平衡手段,补偿了边疆地区国土开发过程中生态保护带来的收入损失。代表性家庭获得的收入分别来自土地租金和劳动收入之和,家庭收入分别用于消费Cnt和投资,储蓄全部转化为投资Int

家庭在上述约束条件下,最大化效用:

求解家庭效用最大化,得到欧拉方程:

均衡时,产品市场和要素市场出清:

(三)静态均衡分析

静态分析中,每一期的土地总量视为外生变量。给定生产要素禀赋和技术水平,可计算出均衡状态下不同区域、不同部门的生产要素的分布特征。通过比较静态分析,得出生产要素禀赋和技术水平等外生变量对不同区域、不同部门劳动力分布的影响。

1.生态用地和建设用地面积变化对劳动力再分配的影响

以土地和劳动力作为生产要素投入,在技术水平不变的条件下,如果边疆地区调整工业用地和农业用地的比重,将影响劳动力在区域内的重新分布。边疆地区在国土开发中承担生态保护的功能。因此,如果增加起到生态保护功能的土地使用面积,而降低建设用地的面积,则边疆地区区域内劳动力由农业部门向非农部门转移。

推论1:区域内部不同部门人口的流动与土地使用面积相关,当不同部门使用土地面积占比变化时,区域内不同部门的劳动力会重新配置。

2.生态补偿对不同区域不同部门劳动力的影响

推论2:生态补偿对劳动力在不同区域、不同部门之间的流动有显著影响。当内地对边疆地区的生态补偿增加时,区域间劳动力由内地向边疆地区回流,边疆地区的农业部门和制造业部门劳动力均会出现增加趋势,相应内地两部门的劳动力减少。

当内地对边疆地区增加生态补偿后,边疆地区的收入水平提高,进而抑制了边疆劳动力向内地的流动。边疆地区的农业部门和制造业部门的劳动力流失均得到抑制。生态补偿的增加,提高了边疆地区单位劳动力的收入水平,因此,其两部门劳动力均增加,内地地区向边疆地区的劳动力不仅回流到农业,也同样回流到制造业。

3.生态补偿增加对土地租金比的影响

推论3:当生态补偿增加时,降低了边疆地区和内地的土地租金比。

边疆地区在国土空间规划中的限制开发区域和禁止开发区域占比更大,因此,边疆地区制造业部门的用地所受限制更强,生态补偿的增加,并不能带来边疆地区土地使用面积更大的变化,土地的供给不变的情况下,虽然生态补偿的增加引致劳动力向边疆地区两部门回流,劳动力增加引致企业集聚对土地的需求增加,在供给不变而需求增加的背景下,边疆地区土地的租金上涨,而内地由于劳动力流出引致土地的需求减少,但是生态补偿的增加提高了用地成本,因此内地的土地租金会上涨。内地的土地资源相对于边疆地区更为稀有,租金上涨的幅度会更高,总体上降低了边疆地区和内地地区的土地租金比进而降低边疆地区劳动力向内地地区的流动意愿。

(四)动态均衡模拟

1.参数校准

下面使用国内的数据进行参数校准。模型中的重要参数为农业部门和制造业部门的产品替代弹性ε,本研究中的不同部门之间的产品替代弹性假设在两个区域之间是等同的。

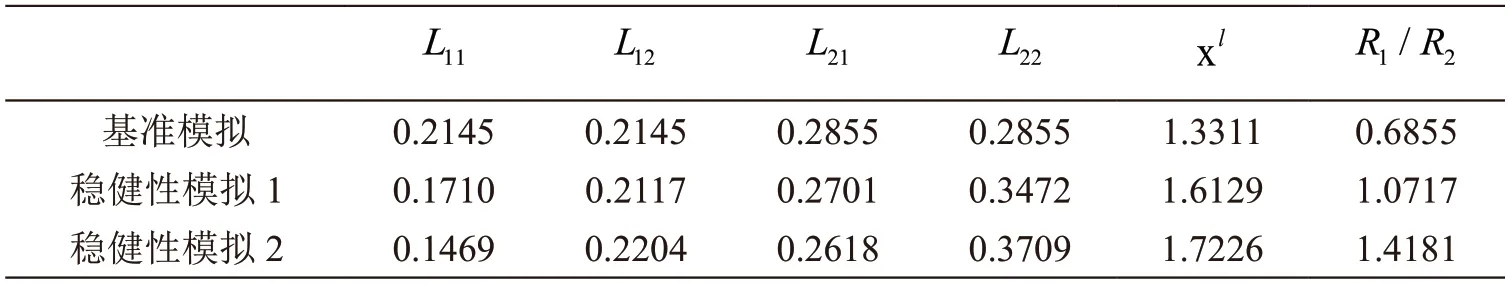

借鉴郭凯明等(2020)的方法,根据中国统计年鉴数据,第一产业和制造业的名义产出增加值除以国内价格指数得到该年份价格相对于1978 年的价格之比。再结合该年份的名义产出除以上述相对价格,得到该年份的实际产出增加值。由此分别计算出ω11、ω12、ω22、ω22。基准模型中参数的取值如下:

表1 基准模拟参数取值

将以上参数和初始状态决定的模型作为基准模型。在基准模型中,假设内地和边疆地区的不同部门的技术水平恒定,此时模型动态演化的过程,即为在生态补偿下,不同区域不同部门之间的劳动力流动过程。之后,进一步分析土地数量变化、生态补偿转移支付变化对劳动力迁移以及对土地租金的影响。

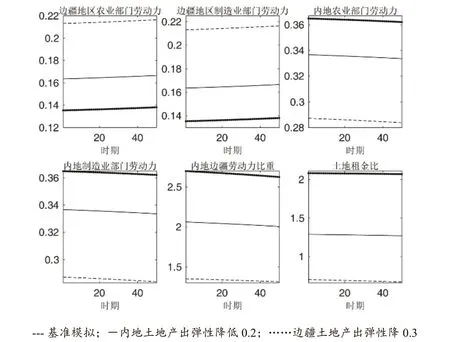

2.基准模拟

图1 为前50 期的数值模拟结果。可以看到,伴随着生态补偿的增加,边疆地区的农业部门、制造业部门的劳动力整体呈上升趋势;内地的农业部门、制造业部门劳动力整体呈下降趋势。由于生态补偿的增加,导致内地地租价格增长速度高于边疆地区,边疆地区的劳动力向内地地区转移呈下降趋势。

图1 基准模拟

理论机制是:随着生态补偿的增加,对劳动力流动机制的重构具有一定的驱动作用。生态补偿的增加,提高了边疆地区的整体收入水平,抑制了边疆地区农业部门和制造业部门劳动力外流。随着这种效应进一步增强,存在引致劳动力由内地地区向边疆地区回流的内在驱动力。

二、土地供给变化与劳动要素流动

产业集聚表现为企业集聚或劳动、资本、技术要素的集聚,企业集聚与要素集聚是相互影响的过程,在空间经济理论中,企业集聚会引起要素跟随企业而改变空间区位,流动到要素报酬相对较高的区域,同时,土地和劳动力等要素也成为企业区位选择要考虑的重要因素。下面在动态均衡中模拟土地指标的分配对企业集聚从而对劳动要素的跨区域流动、跨部门流动产生的影响。

(一)内地地区用地指标变化对劳动力重新分布的影响

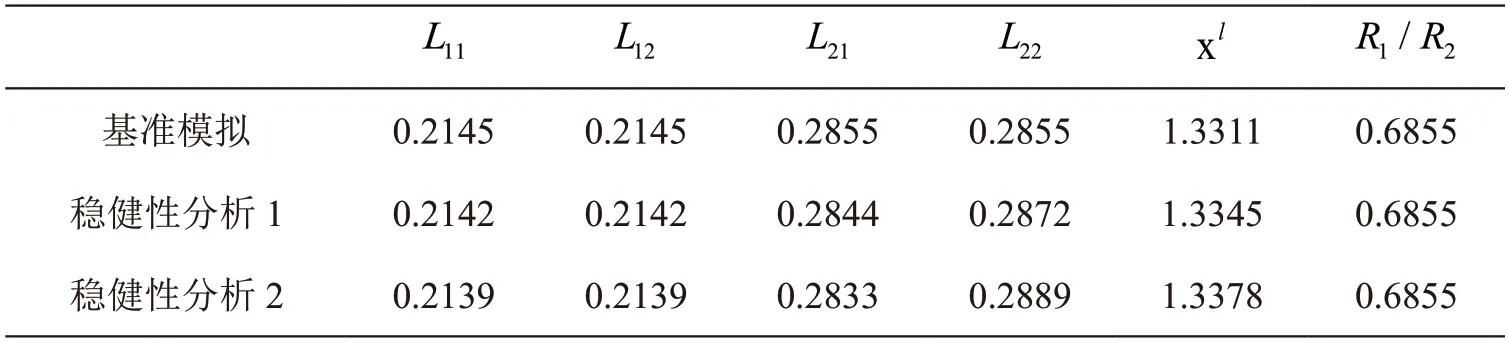

如果内地增加用地指标,而边疆地区用地指标不变,对劳动力迁移有何影响?假设内地农业部门用地指标分别增加0.01、0.02,制造业部门用地指标增加0.02、0.04。如图2 所示,当内地制造业部门用地高于农业部门用地之后,内地农业劳动力出现流失,制造业劳动力出现增长。边疆地区农业部门和制造业部门劳动力均出现下降。内在动因是:内地制造业部门用地指标的增加,降低了制造业企业的生产成本,提高了其利润空间,增加了其对劳动力要素的投入。结合表2(见下页)可以看出,制造业部门劳动力从0.2855增加到0.2889,增长了0.0034 个点。农业部门用地的增加反而造成了劳动力向制造业部门流动。农业机械设备的使用,提高了农业生产率,土地面积的增加并没有提高对劳动力的需求。农业劳动力从0.2855 降低到0.2833,降低了0.0022 个点。说明内地制造业劳动力的增加一方面来自于内地农业部门向制造业部门的转移,另一方面来自于边疆地区向内地的迁移。

表2 内地土地调整引致劳动力再分布

图2 内地土地调整对劳动力分布的影响

边疆地区两部门劳动力的减少主要源自内地制造业的虹吸效应。边疆地区的农业劳动力下降了0.0006个点,制造业劳动力也下降了0.0006 个点,表明边疆地区的劳动力并没有发生内部的转移,而是向内地的制造业迁移。其原因在于,在边疆地区受制于闲置土地开发政策的条件下,农业部门土地和制造业部门土地使用受到制约,造成剩余劳动力向内地转移。而内地制造业土地指标的增加降低了其生产要素投入的成本,为增加劳动力要素投入提供了空间。内地农业部门生产率水平的提高,制约了边疆地区劳动力向内地的农业部门转移。

根据以上分析可以看出,内地制造业劳动力吸纳了来自边疆两部门、内地农业部门的劳动力,因此内地—边疆劳动力劳动力比进一步扩大,从初始的1.3311 增加到1.3378。从模拟结果来看,边疆—内地的土地租金比仍是不变的。虽然制造业土地指标的增加,增加了供给,但是企业扩张又进一步增加了其需求。当供给和需求同时增加时,导致内地土地价格相对平稳。从而总体上边疆—内地的租金比保持相对的稳定。

(二)边疆地区用地指标变化对劳动力分布的影响

若边疆地区的农业、制造业的土地使用面积分别提高0.05、0.1个单位。而内地的耕地面积、建设用地面积保持不变,重新进行模拟。结合图3 分析发现:边疆土地使用面积的增加,内地和边疆地区的租金比并没有发生变化。边疆用地面积的增加,却导致边疆地区劳动力缓慢增长。

若边疆地区生态区域扩大,农业部门在租金不变的条件下,单位劳动力的收入水平与均衡前相比较得到提升,农业劳动力呈现递增趋势。结合下页表3 可以看出,土地面积增加0.05个单位,劳动力增加0.0011 个单位。制造业部门的劳动力增加趋势与农业部门一致。这表明增加的劳动力变动不是区域内部的流动,而是内地向边疆地区的流动造成的。因此,从图3 的第5 个图可以看出,内地和边疆劳动力比重随着边疆土地面积的增加依次递减。

表3 增加边疆土地使用面积引致劳动力再分布

图3 边疆地区土地调整对人口流动的影响

边疆地区农业部门单位劳动力收入水平的提升以及来自内地的生态补偿,提高其收入水平,从而引起劳动力的回流。制造业部门土地供给的增加,降低了其用地成本,提高了制造业部门的收入水平,吸引内地劳动力返回边疆地区。

(三)限制开发区域、重点开发区域用地指标同时变化对劳动力重新分布的影响

进一步放松假设,假设边疆地区农业部门用地指标增加0.01,边疆制造业部门用地指标增加0.02,内地农业部门用地指标增加0.015,内地制造业部门用地指标增加0.025。模拟结果(见图4)显示,当边疆地区和内地的两部门用地指标均增加,但内地用地指标增长率高于边疆地区时,对两地区不同部门的劳动力再分配影响是有差异的。

图4 边疆、内地土地同时调整对劳动力分布的影响

内地农业部门劳动力向内地制造业部门迁移:结合表4可以看出,内地农业部门劳动力从0.2855 下降到0.2836,下降了0.0019 个点,制造业部门劳动力从0.2855提高到0.2892,提高了0.0037 个点。反映出内地制造业劳动力增加一是来自内地农业部门的迁移,另一来源是跨区域跨部门的迁移。边疆地区农业部门劳动力从0.2145下降到0.2115,下降了0.0030,但是边疆地区制造业部门劳动力从0.2145 上升到0.2157 个点,上升了0.0012。这说明边疆地区农业劳动力一部分迁移到边疆的制造业部门,另一部分迁移到内地制造业部门。

表4 边疆、内地土地同时调整引致劳动力再分布

边疆地区农业部门用地、制造业部门用地增速均低于内地两部门用地增速,进而造成动力的再分配。原因是内地制造业部门用地增加降低了土地租金,增加了制造业企业的利润空间,提高了对劳动要素投入的需求,引致了内地农业部门劳动力向制造业部门迁移。边疆地区的与内地情形类似。但是,内地制造业用地指标高于边疆地区,增强了其对边疆地区劳动力的吸纳能力,引致了劳动力跨区域、跨部门的再分配。

从图4 可以看出,劳动力的再分配体现在边疆地区农业部门劳动力一部分向边疆制造业部门迁移,一部分向内地制造业迁移;内地地区劳动力由农业部门向制造业部门迁移。导致内地—边疆劳动力占比从原有的1.3311 提高到1.3408。虽然内地增加了土地的供给,但由于劳动力的再分配,又进一步激发了企业对用地的需求。从图4 可以看出,一旦土地指标确定后,内地—边疆的土地租金比是下降的。说明内地制造业部门对土地的需求仍是强于供给。

制造业部门对提高边疆地区劳动收入起到重要作用。从理论模型中可以得到,。在制造业部门产出弹性比不变的情况下,两地区制造业部门的名义产出之比受来自土地收入的影响。当限制开发抑制了城市和工业用地的供给,造成土地租金的提高,因此也提高了边疆地区制造业的生产成本,提高了制造业部门的名义产出比。另一方面制造业部门名义产出还受到劳动力产出弹性的影响。当边疆地区劳动力产出弹性增加时,制造业部门的名义产出比反而降低。劳动力产出弹性越大,表明单位劳动力投入带来的产出越高,反映了制造业的劳动力缺口。当劳动力供给不足时,弹性越大。也就是说,边疆地区劳动力供给不足,降低了制造业部门的名义产出比。

三、技术进步与劳动要素流动

技术进步是经济增长的核心动力,已被Nelson 和Phelps(1966)等众多学者所验证。在增长理论文献中,技术进步(Technological Change)和技术创新(Technological Innovation)经常是混合使用的。Kongsamut,Rebelo 和Xie(2001)以及Matsuyama(2002)等学者的研究表明,不同部门技术创新率的差异会导致不同产业发展速度的不同,进而导致结构改变,消费者对农业、工业和服务业等产品的不同需求弹性是导致结构改变的重要推动力,技术创新通过提升专业化水平而加剧了上述过程。边疆地区要实现国土空间优化,就需要提升城镇化地区的制造业技术水平以增强经济和人口集聚水平,需要提升农业主产区的农业技术水平以增强优质农产品供给能力和粮食保障水平,需要提升生态功能区的生物环保技术水平以增强生态产品供给能力。下面仍然通过数值模拟揭示内在机理。

(一)边疆地区农业部门产出弹性变化对劳动力分配的影响

随着技术进步,中间投入品生产的产出弹性也是动态变化的。这里分别假设边疆地区农业部门土地的产出弹性分别下降0.05、0.1 个百分点,则相应的劳动力产出弹性上升0.05、0.1 个百分点。上述假设依据是,随着边疆地区受教育水平的提升,以劳动力为投入要素的产出水平得到提升,从而改变了原有的生产要素投入结构,进而影响了农业部门收益的变化。

如下页图5 所示,边疆地区农业部门劳动力随着劳动力产出弹性的增加依次递减,说明如果土地面积保持不变,在原有产出水平上所需要劳动力数量减少,劳动力数量从边疆地区农业部门向边疆地区制造业部门迁移。

从图5 以及表5 可以看出,限制开发区域的面积每增加一个百分点,边疆地区制造业劳动力提高0.02,边疆地区第一产业劳动力减少0.0226。这说明整体上,第一产业劳动力有一部分向边疆地区制造业转移,另有一部分劳动力向内地转移,但是向内地转移的劳动力为0.0026。那么理论上,内地的农业部门劳动力和制造业部门劳动力均增加。因此,内地—边疆劳动力比是递增的。显然,当生态用地和边疆建设用地同时增加时,劳动力向边疆地区制造业部门聚集,因此提高了边疆地区土地的租金,租金比呈现上涨趋势。

从图5 可以看出,当劳动力产出弹性增加时,边疆和内地的土地租金比依次递增。结合表5 可以看出当劳动力产出弹性增加0.05 个单位,土地租金比增加0.0297 个单位。其原因在于,劳动力由内地向边疆地区聚集,提高了边疆地区土地的租金,租金比呈现上涨趋势。

表5 边疆地区农业部门产出弹性变化引致劳动力再分布

图5 边疆地区农业部门产出弹性变化对劳动力分配的影响

(二)内地地区两部门劳动力产出弹性变化对劳动力分配的影响

相对于边疆地区,内地劳动力平均受教育水平较高,相对具有较高的劳动生产率。因此,内地地区的劳动力产出弹性较高。假设内地地区的劳动力产出弹性分别提高0.2、0.3 个点,相应的土地产出弹性下降0.2、0.3 个点。内地劳动力产出弹性增加时,内地农业部门的单位劳动力增加带来产出的增加,则农业部门将会提高对劳动力的需求,最大化收益。因此,内地农业部门劳动力的占比由0.2855 增加到0.3352,如果劳动力弹性进一步提高0.8,则农业部门劳动力占比继续提高至0.3635。内地制造业部门劳动力产出弹性增加时,得到同样的结论。内地劳动力产出弹性的增加,意味着内地两部门劳动力均增加,说明劳动力由边疆地区两部门向内地两部门迁移,边疆两部门劳动力随内地劳动力产出弹性的增加而减少。

从图6 还可以看出,当劳动力弹性给定时,内地各部门劳动力仍呈下降趋势,而边疆各部门劳动力呈上升趋势。上述劳动力迁移特征和基准模拟的结果一致。

图6 内地地区两部门产出弹性变化对劳动力迁移的影响

结合图6、表6 可以看出,内地相对于边疆的劳动力增加,说明内地劳动力产出弹性的提高,导致劳动力进一步由边疆地区向内地集聚。即使内地土地租金相对于边疆地区租金比进一步提高,但是劳动产出增加带来的收益高于土地租金增加的成本,加剧了劳动力的集聚趋势,强化了中心—外围特征。

表6 内地劳动力产出弹性变化引致劳动力再分布

(三)内地、边疆两部门劳动力产出弹性同向变动对劳动力分配的影响

边疆、内地的劳动力受教育水平都在提高。但是,相对于内地,边疆地区的劳动力受教育水平提升速度低于内地,从而影响了最终产品的产出水平。另一方面,农业部门和制造业部门劳动力的受教育水平也存在差异。由于制造业产品所面临的消费者对于产品多样性的需求更高,产品间的竞争也更激烈,为了满足消费者的需求,制造业企业产品的迭代速度不断加快,制造业企业更需要高技能的劳动力。因此,制造业劳动力产出弹性更高的假设是合理的。这里区分了内地和边疆、部门之间劳动力产出弹性的差异,在劳动力产出弹性增加的同时,土地的产出弹性相应降低。

从图7 可以看出,内地劳动力产出弹性增加时,内地的农业部门劳动力、制造业部门劳动力均出现降低趋势。从表7(见下页)的结果可以看出,内地农业部门劳动力从0.2701 降低到0.2618,降低了0.0082。制造业部门的劳动力从0.3472 增加到0.3709,增加了0.0253。显然,制造业劳动力的增加高于农业部门劳动力的减少,说明内地对边疆地区存在劳动力虹吸效应,吸引了边疆地区劳动力向内地制造业部门的迁移。

图7 边疆、内地两地区两部门产出弹性同向变化对劳动力迁移的影响

边疆地区的农业部门劳动力持续降低,而边疆地区制造业劳动力在出现明显上升趋势。其内在机制是:首先,内地的农业部门劳动力产出弹性增加程度低于制造业企业,导致制造业企业增加劳动力要素投入是有利可图的。内地的农业部门劳动力向制造业流动,提高了内地制造业部门劳动力占比。其次,边疆地区的劳动力产出弹性增长低于内地地区,农业部门的劳动力的投入带来更高的成本,从而造成劳动力由边疆农业部门向制造业部门或内地地区转移。再者,当边疆地区制造业部门产出弹性低速增长时,边疆地区制造业部门的劳动力仍是呈下降趋势,此时表明边疆地区劳动力向内地两部门迁移。如果边疆地区制造业部门产出弹性提高时,制造业对劳动力的吸纳能力大大提高,从初始的0.2117 提高到0.2202,边疆地区的农业部门劳动力向边疆地区的制造业部门迁移。

上述结果表明,提高制造业部门的劳动力受教育水平,通过其产出弹性的增加,有助于增强边疆地区制造业部门的劳动力吸纳能力。内地劳动力产出弹性的增加高于边疆地区时,会对边疆地区劳动力产生虹吸效应,不仅降低了边疆地区农业部门劳动力比重,同时降低其制造业劳动力。避免这一问题的必要措施是缩小两地区的劳动力产出弹性差异,提高边疆地区劳动力的受教育水平。

从表7 可以看出,内地劳动力占比进一步增加,表明当内地产出弹性高于边疆地区时,边疆的农业部门劳动力向内地两部门转移,提高了内地劳动力占比。由于边疆地区劳动力向制造业部门转移,制造业部门的扩张受到土地利用的限制,进一步推高了边疆地区的土地租金,因此边疆—内地的租金比表现为上涨趋势。

表7 边疆内地两地区两部门产出弹性变化引致劳动力再分布

(四)技术进步对边疆地区产出水平的影响

由于航运运输成本具有绝对的比较优势,沿海港口城市更接近海外市场,产品迭代速度更快,使其在产品技术水平上处于领先地位。即内地农业部门、制造业技术水平优于边疆地区。即使提高边疆地区的技术水平,从图8 结果来看,虽然边疆、内地两部门的产出都是增加,但内地两部门的技术水平增速更快,因而产出的增速高于边疆地区。

图8 技术水平提升情形的产出变化

模拟结果表明,边疆地区缩小和内地产出差距的一个重要举措是缩小和内地的技术差距。信息技术、生物技术等新技术的应用会增加边疆地区的实际产出,降低生态空间增加对产出的抑制效应。实际产出的增加意味着两部门的收益增加,从而提高了两部门的企业利润,进一步促进边疆地区收入水平的上升,并进一步提高边疆地区的人口聚集力。

四、生态补偿转移支付对两地区两部门的影响

边疆地区禁止开发区域占比高,生态敏感,承担着重要的国土生态安全屏障功能。中国的地理特征决定了边疆地区既是大江大河的源头和上游,又是阻挡风沙的屏障,因而生态环境保护任务重、压力大。边疆与内地之间需要建立经济利益与生态利益的区域协调机制,需要建立成本共担与利益共享机制。目前尚未形成横向转移支付制度,主要是通过中央投入即纵向转移支付体现生态补偿。下面继续通过数值模拟来揭示内在机理。

(一)生态补偿增长差异对劳动力分布的影响

结合图9 和表8 可以看出,生态补偿降低了边疆与内地的土地租金比。生态补偿增加0.01 个单位,租金比下降0.0064。生态补偿并没有改变边疆地区的土地需求和土地供给,因此边疆地区的土地租金不变。但生态补偿提高了内地的土地租金,导致土地的租金比是下降的。生态补偿每增加0.01 个单位,边疆地区的劳动力增加0.013,内地劳动力降低0.013。生态补偿并没有引致区域内部不同部门的劳动力流动,而主要引致了区域之间的劳动力流动。原因在于,生态补偿型转移支付提高了边疆地区农业部门和制造业部门的劳动收入水平,引致了劳动力的区域再分布。

表8 生态补偿引致劳动力再分布

图9 生态补偿对劳动力分布的影响

(二)生态补偿对产出的影响

图10 技术水平给定条件下生态补偿对产出的影响

从基准模拟结果看,给定内地和边疆地区具有相同技术水平的基本设定,那么,随着生态补偿的增加,边疆地区两部门的产出呈现下降趋势,而内地两部门的实际产出随着生态补偿的增加表现出稳定增长趋势。其原因在于,内地通过增加产出来抵消因为生态补偿带来的收益损失,因此实际产出和生态补偿表现出正相关关系。而对边疆地区而言,则正好相反,对边疆地区的生态补偿增加,使其对限制开发区域和禁止开发区域的用于经济发展的土地指标的扩展更为审慎,从而将重心放在限制开发区域的农业用地和禁止开发区域的生态保护用地。同时,模拟结果也显示,边疆地区由于土地要素投入的减少,也抑制了其两部门最终产品的产出。因此,理论上存在国土空间开发意义上的土地用途选择,是选择用于经济建设而忽略生态补偿转移支付,还是选择生态补偿转移而减少经济建设用地,使限制开发区域提供更好的农产品、禁止开发区域提供更好的生态产品。在现实中,基于三条红线的划定刚性,边疆地区没有太多自主权进行选择。

五、结论与启示

本文在空间经济学框架内构建了划分为边疆、内地、“一带一路”沿线国家三大空间,以及包含农业部门和制造业部门的空间经济学模型,揭示新时代边疆地区国土空间开发的理论机制,以劳动要素的跨区域、跨部门流动反映这种经济关系。劳动要素流动的原因在于劳动力名义收入的差异,当内地和边疆劳动力名义收入均等时,劳动力流动达到空间均衡状态。结合生态保护带来的转移支付问题,模型假设劳动力收入一部分来自于名义工资,另一部分来自于固定要素投入使用带来的补贴收入。边疆地区为保护生态环境,作为生产要素投入的份额受到限制,影响了劳动力收入的提高,内地地区将部分固定要素投入的收入通过转移支付方式对边疆地区进行补贴,协调了边疆地区和内地地区的收入差异。结合国土空间用途管控带来的工业用地指标调整问题,模型假设重点开发区域的可开发土地作为生产要素的投入可以获得租金溢价收益,而限制开发区域和禁止开发区域则需通过生态补偿型转移支付来平衡收入分配带来的差距。地理资源禀赋特征决定了边疆地区的限制开发区域和禁止开发区域要远大于内地地区,从而存在着通过中央政府以转移支付的方式进行内地地区向边疆地区的生态补偿需求。

(一)对于国土空间用途管控带来的工业用地指标调整问题

区域内部不同部门劳动力的流动与土地使用面积相关,当不同部门使用土地面积占比变化时,区域内不同部门的劳动力会重新配置。以土地和劳动力作为生产要素投入,在技术水平不变的条件下,如果边疆地区调整工业用地和农业用地的比重,将影响劳动力在区域内的重新分布。边疆地区在国土开发中承担生态保护的功能。如果增加生态保护功能的土地使用面积,降低建设用地的面积,则边疆地区内劳动力将由农业部门向非农部门转移。

若内地地区增加用地指标,边疆地区用地指标不变,内地制造业劳动力会因边疆地区向内地的迁移而增加。当内地制造业部门用地高于农业部门用地之后,内地农业劳动力出现流失,制造业劳动力出现增长。边疆地区农业部门和制造业部门劳动力均出现下降。原因是内地制造业部门用地指标的增加,降低了制造业企业的生产成本,提高了其利润空间,增加了其对劳动力要素的投入。若边疆地区增加用地指标,而内地地区用地指标不变,内地和边疆地区的租金比并没有发生变化,边疆地区劳动力缓慢增长。边疆地区农业部门单位劳动力收入水平的提升以及来自内地的生态补偿,提高其收入水平,从而引起劳动力的回流。制造业部门土地供给的增加,降低了其用地成本,提高了制造业部门的收入水平,吸引内陆地区劳动力返回边疆地区。

(二)对于技术运用和技术创新带来的产业升级问题

边疆地区农业部门劳动力随着劳动力产出弹性的增加依次递减,从边疆地区农业部门向边疆地区制造业部门迁移。当边疆地区的劳动力产出弹性增加时,边疆与内地的土地租金比依次递增,劳动力由内地向边疆地区聚集。当内地劳动力产出弹性增加时,劳动力由边疆地区两部门向内地两部门迁移,边疆两部门劳动力随内地劳动力产出弹性的增加而减少,加剧了劳动力的集聚趋势,强化了中心-外围特征。内地、边疆两部门劳动力产出弹性同向变动的情况下,内地对边疆地区存在劳动力虹吸效应,吸引了边疆地区劳动力向内地制造业部门迁移。避免这一问题的必要措施是缩小两地区的劳动力产出弹性差异,提高边疆地区劳动力的受教育水平。缩小边疆与内地的技术差距是地区缩小地区差距的基础。信息技术、生物技术等新技术的应用会增加边疆地区的实际产出,降低生态空间增加对产出的抑制效应。进一步提高边疆地区的人口聚集力。

(三)对于生态保护的转移支付问题

生态补偿对劳动力在不同区域、不同部门之间的流动有显著影响。当内地对边疆地区的生态补偿增加时,劳动力会从内地向边疆地区回流,边疆地区的农业部门和制造业部门劳动力均会增加,抑制边疆劳动力向内地流动。边疆地区在国土空间用途管制中的限制开发区域和禁止开发区域占比更大,制造业部门的用地所受限制更强,总体上降低了边疆地区与内地地区的土地租金比。随着生态补偿的增加,内地地区会通过增加产出来补偿因为生态补偿带来的收益损失。

基于上述理论推理和影响机制探析,笔者认为国土空间规划分区划定自然资源开发保护的利用底盘,决定了自然资源初始配置空间格局,主体功能区战略引导实现了不同功能区差异化的资源配置策略。基于科学的、精细的、协调的主体功能区划方案进行第一次指标分解(如建设用地、基本农田、生态红线等),再综合考虑生态保护、粮食安全、资源效率等因素进行二次分解和校核,能实现资源的有效初始配置,为后续财政转移支付与补偿奠定基础。对于生态功能区内生动力不足问题,主体功能区战略结合共同富裕、高质量发展等政策可实现不同功能区优势互补。生态功能区的设定实现了由单一功能割裂保护向国土空间全域统筹开发与保护的转变,强化了国土空间的系统发展观和韧性发展观。

——基于扩展的增长核算方法