辣木园种草养鸡对土壤养分状况的影响

陈玉芹,尹红星,赵春攀,张祖兵,龙继明*

(1.云南省德宏热带农业科学研究所检测中心,云南瑞丽678600;2.云南省热带作物科学研究所,云南景洪666100)

辣木产业是我国农业的新型特色产业之一。辣木(Moringa oleifera Lam.)适应性广、耐贫瘠、耐干旱,是一种营养丰富、功能奇特的植物资源,其枝叶具有高营养、低脂的特点,富含多种矿物质和人体必需氨基酸[1-3]。近年来,国内有关辣木的研究主要集中在其营养成分、功能以及作为饲料添加剂饲喂家禽[4]等方面。

林下生态养殖是充分利用林地自然资源、迎合社会发展应运而生的一种可持续发展的绿色产业,具有环保、节约粮食、提高动物产品品质、改善动物福利以及提供优质有机肥等特点[5],实现了林-牧-农的协调均衡发展,提高经济效益[6-7],是养殖业发展的新出路[8]。目前林下生态养殖模式的研究与应用主要集中在家禽方面,特别是林下养鸡。经大量研究证实,林下生态养的鸡,肉质鲜嫩、口感鲜美,有着广阔的市场前景[8]。

王介平等[9]研究表明,桑园养鸡后增加了土壤中N、P、K和镁元素的含量,对土壤质量具有一定的影响;尹红星等[10]研究表明,橡胶林下养鸡对土壤全氮、水解性氮、有机质、有效磷含量有显著影响;朱朝方等[11]报道林下养鸡可明显改善土壤性质和提高土壤供肥性能,间接提高林地生产力。杨霞等[12]研究表明,不同放养密度对土壤理化性质和地表水质量有不同程度的影响,饲养密度超过30只/667 m2会给环境带来负面影响。有研究表明,长期使用家禽粪便会增加土壤表层重金属含量[13-14]。

在辣木地中种植牧草、建造简易鸡舍,轮放散养家禽,可形成辣木-牧草-家禽相互联系的立体生态农业系统模式,有利于促进辣木产业多样化发展。本研究对在辣木地种牧草轮放饲养3批鸡出栏后的土壤养分及重金属元素含量进行分析测定,就其土壤养分变化及重金属污染风险进行评价,为构建高效的辣木生态农业种养体系提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验地位于西双版纳景洪市云南省热带作物科学研究所辣木基地,海拔560 m,年均温18.9~22.6℃。辣木园中为2004年4月定植的叶用型辣木,品种为多油辣木(Moringa oleifera Lam),株行距1.5 m×2.0 m,茎粗20.6~22.2 cm、株高160~200 cm、冠幅104~128 cm,长势良好。试验地管理主要以树体管理为主,当分枝长至1.5~2.0 m时进行一次回缩,剪除弱枝和病虫枝,秋季对保护带进行一次深翻,并在深翻区域撒翻牧草种子,旱季每隔6 d进行一次喷灌,无需补肥。

1.2 试验材料

1.2.1 牧草选择

选择黑麦草、鸭毛草、菊苣进行种植(由沭阳县新河镇芊言种子经营部提供)。种植时间为每年的2月中旬,每个牧草品种按区单种,每区用种量1.25 kg。

黑麦草(Lolium perenne L.)为多年生植物,喜温凉湿润气候,富含蛋白质、矿物质和维生素,且叶多质嫩,适口性好。菊苣(Cichorium intybus L.)为菊科菊苣属多年生草本植物,适应性强,栽培容易,叶质鲜嫩,适口性好,营养价值高,一次种植可多年利用,产量高,为各种家畜、家禽、鱼喜食,是很有发展前途的优质青饲料。鸭毛草(Dactylis glomerata L.)为多年生草本,疏丛型,营养价值好,鲜草营养期粗蛋白质含量可高达18.4%,相当可观,可青饲或调制干草、制作青贮,也可放牧利用。

1.2.2 土鸡品种

选用60日龄脱温商品景东毛脚乌骨鸡(景东清凉丙寅山毛脚乌骨鸡农民养殖专业合作社提供)。于2018年2月开始养第一批鸡,至2019年11月总共饲养3批鸡。景东毛脚乌骨鸡具有耐粗饲、抗病力强、对饲料要求不高的特点,适应各种气候环境。

1.3 林下饲养模式

选取辣木园中规则的0.6 hm2为试验地,分为3个区,每区面积0.2 hm2。每个区平均分为A、B两个放养小区,用围网隔离,每个放养小区又划分成3个小小区,用于种不同牧草(图1)。牧草种植2个月,待长至20 cm以上时,开始于A区放养乌骨鸡,B区让牧草继续生长,20 d进行一次轮放并继续种牧草。3个区放养密度分别为60、90、120只/667 m2,采用轮牧及一天一次补饲的方式放养,补充饲料为自制辣木饲料。放养期间,鸡群自由活动及采食,各试验区饲养管理方式一致。

图1 放养区域规划

1.4 土壤样品采集与处理

2018年2月对试验地土壤进行基础数据调查,其后于2018年6月、2019年5月、2019年11月进行土壤采样。采样时,以鸡舍为中心,距离10、20、30 m处随机选5个点进行混合取样,采表层0~20 cm土层土壤。土壤样品经风干处理后制成样品保存。

测定土壤的pH值及有机质、碱解氮、有效磷、全磷、全钾(K2O)、全氮、铜、锌、铅、镉、总铬含量。测定方法参照鲁如坤主编的《土壤农业化学分析方法》。

1.5 土壤重金属污染风险评价

评价标准参考《中华人民共和国土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)旱地二级标准,详见表1。

表1 土壤重金属污染评价标准 mg/kg

土壤重金属污染风险评价一般采用单因子污染指数法和内梅罗污染指数评价。单因子污染指数法用于评价土壤中单个重金属元素的污染程度,是目前国内普遍采用的方法之一,公式为:

式中:Pi为污染物i的单因子污染指数,Ci为污染物i的实测值,Si为污染物i标准值,i代表某种污染物。Pi数值越大,则土壤被某种污染物污染越严重[15]。

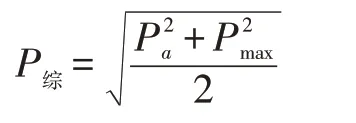

内梅罗污染指数法能够全面、综合地反映某一区域多种污染物的整体污染水平和环境质量,其公式为:

式中:P综为土壤内梅罗污染指数,Pa为各单因子污染指数平均值,Pmax为单因子污染指数中最大值。

土壤内梅罗污染指数分级标准见表2。

表2 土壤内梅罗污染指数分级标准

1.6 数据处理与分析

数据采用Excel 2007进行整理,SPSS 24.0作方差分析,结果以“均值±标准差”表示,采用Origin 8.5作图。

2 结果与分析

2.1 对土壤p H和有机质的影响

由图2可以看出,与试验前相比,随着放养批次增多,放养密度60只/667 m2、90只/667 m2处理,辣木园土壤pH先升高后呈下降趋势,放养3批时,土壤pH明显低于放养前;放养密度120只/667 m2处理,土壤pH明显低于试验前,但差异不显著。

图2 放养批次对土壤pH和有机质的影响

随着放养批次增多,各试验组土壤有机质含量呈下降-上升又恢复到放养前的趋势。这与杨霞等[12]研究林下放养鸡的结果不一致,可能是由于放养鸡数量少于杨霞的研究,且鸡的活动范围大,致鸡粪分布不匀,以及实行种牧草轮放鸡的园地饲养方式使土壤有机质含量能保持在一定范围水平。1区土壤有机质含量在放养2批后达到最高。

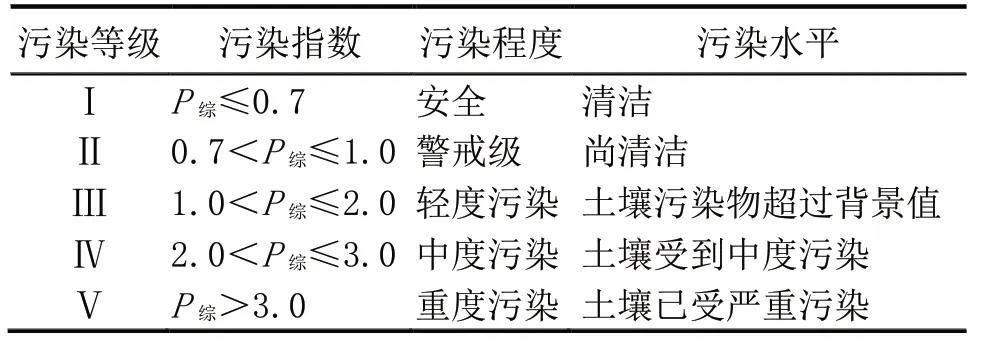

2.2 对土壤N含量的影响

由图3可以看出,与试验前相比,随着放养批次增多,各处理土壤全氮含量呈下降-上升又恢复到放养前的趋势,在放养2批后,土壤全氮含量达到最高,且放养鸡数量较多的90只/667 m2、120只/667 m2处理的土壤全氮含量相对更高;土壤碱解氮含量呈上升又下降的趋势,但相比放养前,整体呈增加趋势,放养密度对土壤碱解氮含量没有明显的规律,这也说明本次试验放养密度梯度小了。试验放养1批、2批时,辣木园土壤N含量有上升趋势,可为辣木植株提供能被利用的氮养分。放养到3批时,土壤N含量恢复到放养前水平,这可能与种牧草实行轮放有一定的关系。

图3 放养批次对土壤N含量的影响

2.3 对土壤P含量的影响

由图4可知,不同放养批次,放养密度对土壤有效磷含量有一定影响。与试验前相比,随放养批次增多,土壤全磷含量上升,又恢复到放养前,这说明试验放养批次对土壤全磷含量变化不明显;60只/667 m2、120只/667 m2处理,土壤有效磷含量呈上升又下降的趋势,90只/667 m2处理的土壤有效磷呈上升的趋势;放养密度对土壤有效磷未呈现规律性变化,放养到3批的1区和3区土壤全氮、碱解氮能恢复到放养前水平,2区土壤有效磷含量最高,这可能与鸡的活动以及采样方式有一定的关系。总体来看,随着放养批次增多,辣木园土壤P含量有一定的变化,而种草轮放方式又能让土壤P恢复到放养前,能为辣木植物提供一定的P养分而不破坏土壤特性。

2.4 对土壤K含量的影响

从图5可以看出,放养密度对土壤全钾含量具有一定的影响。放养1批时,1区与2区、3区的土壤全钾含量有显著差异;放养2批时,2区与1区、3区的土壤全钾含量有显著差异。与试验前相比,随放养批增多,60只/667 m2处理的土壤全钾含量呈缓慢上升趋势,90只/667 m2、120只/667 m2处理的土壤全钾含量呈上升又下降的趋势。在放养1批时,2区、3区放养的鸡数量多,土壤全钾含量也相对较高。总体来看,辣木园放养鸡后的土壤全钾含量有缓慢增加趋势,随着放养批次增多,可为辣木植株提供一定的钾养分。

图5 放养批次对土壤K含量的影响

2.5 土壤重金属元素描述性统计及含量分析

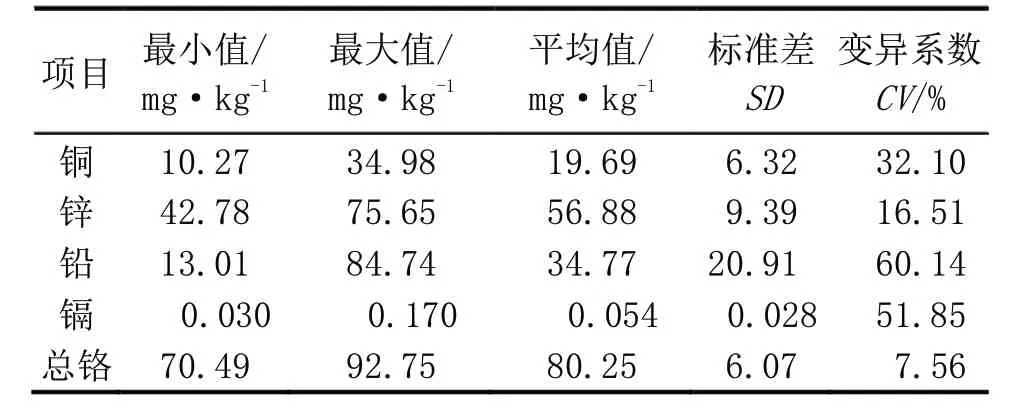

由表3可以看出,土壤总铬含量最小值为70.49 mg/kg,最大值为92.75 mg/kg,变异系数为7.56,呈弱变异,相对稳定;土壤锌、铜元素变异系数分别为16.51和32.10,呈中等变异;土壤铅、镉元素变异系数分别为60.14和51.85,呈中等强度变异。

表3 放养区土壤重金属元素描述性统计

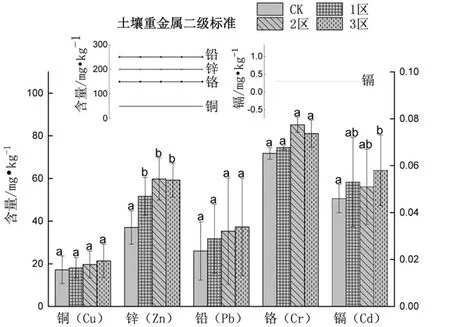

采样区的pH值范围在4.4~5.0,故采用pH值<6.5的二级重金属污染评价标准。由图6可知,养鸡后各处理组土壤铜元素含量均小于50 mg/kg、锌元素含量均小于200 mg/kg、铅元素含量均小于250 mg/kg、铬元素含量均小于150 mg/kg、镉元素含量均小于0.3 mg/kg,符合土壤环境要求。土壤铜元素、铅元素、铬元素,CK、1区、2区、3区各处理组间均无显著差异;土壤锌元素,CK与1区、2区、3区具有显著差异;土壤镉元素,CK与120只/667 m2有显著差异。

图6 土壤重金属元素含量分析

2.6 土壤重金属污染分析评价

由表4可以看出,放养前CK、不同放养密度处理组的重金属单因子污染指数均小于1.0,与土壤重金属二级标准分析结果一致。CK、1区、2区、3区四个组重金属单因子污染指数从高到低依次均为铬>铜>锌>镉>铅。铜元素单因子污染指数从高到低依次为3区>2区>1区>CK;锌元素单因子污染指数从高到低依次为3区、2区>1区>CK;铅元素单因子污染指数从高到低依次为3区>2区>1区>CK;镉元素单因子污染指数从高到低依次为3区>2区>1区>CK;铬元素单因子污染指数从高到低依次为2区>3区>1区>CK;通过排序可以看出,随着放养密度的增大,土壤中的铜、锌、铅、镉、铬五种重金属的单因子污染指数略有增加趋势。从表4可以看出,CK、1区、2区、3区的内梅罗污染指数均小于0.7,污染程度为安全,污染水平为清洁,内梅罗污染指数从高到低依次为2区>3区>1区>CK。综合单因素污染指数分析和内梅罗污染指数评价,养鸡未对土壤造成污染,属于安全级别,土壤清洁。

表4 放养区重金属污染分析评价

3 结论与讨论

本研究中辣木园养鸡轮牧放养对土壤养分含量的影响不显著,但与放养前相比,放养1批、2批的土壤养分含量都有不同程度的缓慢增加,放养3批的土壤养分含量恢复到放养前的土壤养分水平。不同放养密度对土壤N、P、K产生了不同程度的影响,但没有随放养密度增大呈现规律性变化趋势。这是因为种牧草轮放方式有利于土壤调节养分,且放养密度较低,鸡群活动范围广,放养批次少,对土壤养分还没有形成显著影响。这与韦凤英等[16]研究的在合理范围内放养对土壤中氮、磷、钾元素含量影响不大的结论一致,与陈广平[17]等研究轮放牧有相似结果。

土壤pH是土壤养分的重要特征指标,不仅影响土壤微生物活性,而且与土壤养分的形成、转化息息相关。本研究结果表明,养鸡后土壤pH值呈降低趋势,这可能是因为鸡的尿液呈酸性,而鸡粪进入土壤被微生物分解产生磷酸等有机酸,致使土壤pH值下降。这与王介平等[9]研究桑园种草养鸡的土壤pH有下降趋势的结果相似。周乃富等[18]研究表明,林下养鸡和种草显著提高了油茶林地土壤中全磷含量。而本研究中辣木园种草养鸡对全磷含量无显著影响,这可能是由于放养鸡只数量较少,林下活动面积较大,且采用种牧草轮放的方式放养,牧草吸收土壤中的磷而使土壤保持了磷含量平衡。有效磷是反映土壤磷素供应水平的重要指标,放养批次对土壤中的有效磷含量影响没有明显规律性,而放养密度对土壤有效磷含量有显著影响。本研究养鸡后土壤碱解氮含量有显著增加,放养3批的土壤碱解氮含量又恢复到放养前水平,说明养鸡可以增加土壤中可利用的氮含量,同时种牧草轮放方式能使土壤保持平衡。

林下养鸡对土壤有一定影响,影响程度取决于养鸡的密度,维持一个合适的密度可以兼顾生态和经济性。张海明[19]研究表明,林下养鸡超过一定密度对林地环境质量有明显影响。养鸡密度越大则影响越大,密度超过450只/hm2对植被、土壤及地表水均造成损害。郭娇等[20]研究证明,高密度养殖会造成林地植被和土壤退化,进而影响到林地整个生态系统,建议根据生态承载力确定养殖密度,实行轮养、补饲,科学养殖,保持生态和经济的均衡发展。本研究实行轮放+补饲放养,放养120只/667 m2时,土壤Zn、Cd含量有增加但在标准范围内,说明密度均合适。通过单因素污染指数分析和内梅罗污染指数评价,养鸡未对土壤造成污染,属于安全级别,土壤清洁。

轮牧放养能够提高土地综合收益,本研究中未对植被进行监测,为进一步探索可持续循环生态养鸡模式,可选取120只/667 m2放养密度再深入研究,按每年一次的频率监测土壤、植被状况,以更深入地研究辣木园种草养鸡对环境的影响。