基于推理论证思维发展的小学低段科学课堂教学探索

文∣何丽

2022年4月,《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)颁布。新课标明确了学生科学核心素养包括科学观念、科学思维、探究实践和态度责任四方面。对比2011年版课标,新课标首次将“科学思维”作为核心素养的内涵要素提出来。在课程总目标中明确要求掌握基本的思维方法,具有初步的科学思维能力。由此可见,落实科学课程中学生的科学思维发展是科学课堂教学的重中之重。

新课标中指出,科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型建构、推理论证、创新思维等。其中推理论证是研究科学的基本科学方法,经历推理论证过程是进行科学研究活动的主要内容,所以推理论证思维是科学思维的核心体现。自2017年9月以来,小学低段即一二年级正式开设科学课。低段科学课堂教学十分注重激发学生的学习兴趣,然而如何渗透基本的科学思维方法,如何落实新课标对低段学生科学思维的目标和要求需要探讨。笔者以小学低段学生为研究对象,针对低段学生特点和教学内容要求,探索基于推理论证思维发展的课堂教学策略。

一、推理论证思维的含义

新课标对推理论证做出了明确的解释。推理论证体现在基于证据与逻辑,运用分析与综合、比较与分类、归纳与演绎等思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解。在科学发展的进程中,推理论证是建立科学理论的关键步骤,是科学研究的基本方法。小学科学课程以探究式教学为主,而探究的核心就是进行推理论证。在课堂教学中,学生针对研究问题,在动手动脑、真实体验的过程中收集证据,基于逻辑对证据的获得、研究的过程、结论的得出等进行解释、质疑、评估、反思等。

二、低段学生推理论证思维的特点

小学低段学生以形象思维为主,抽象思维尚处在萌芽阶段。虽然他们对于科学课充满了好奇和期待,甚至已经知道一些科学知识,但他们的科学思维几乎是空白,推理论证思维的发展对他们而言无疑困难重重。

(一)不能基于证据表达,逻辑思维欠缺

小学低段学生能够观察并描述事物的外部特征,但他们更关注自己熟悉的、喜欢的事物或该事物某些局部特征,还不能按照一定的顺序和要求观察到具体事物的各个构成要素。同时他们往往分不清事实和观点,常常将一些似是而非的经验或想法视为科学事实。基于此,他们在表达交流时总是想到什么说什么,也不知如何有依据地表达自己的观点或者提出不同观点。这反映出他们还没有形成逻辑思维。

(二)前概念根深蒂固,思维定式严重

低段学生已经具备相当丰富的生活经验,这些经验促进了个体生命的成长,对今后的发展也产生了不同程度、不同方面的影响。这些经验构成了学生正式习得科学概念的前概念。学生的前概念往往是根深蒂固的,需要在大量的新事实和证据基础上,学生才能克服和转变认知。这反映出他们的思维存在严重的定式。

(三)易偏离研究主题,思维跳跃严重

低段学生课堂有意注意时间较短,有意注意和无意注意常常掺杂在一起,且易受外界各种事物的干扰。科学课堂活动常以某一主题展开,针对这一主题进行连续学习,低段学生很难长时间聚焦核心问题,抓住核心问题后又易在研究过程中偏离主题。当他们在研究某一科学主题时,往往一开始热情高涨、兴趣盎然,但需要动脑、质疑、倾听、表达时却兴趣减弱。这反映了他们的思维容易跳跃,难以保持长久的连贯思维。

综上所述,低段学生逻辑思维欠缺,思维定式和思维跳跃现象较严重,尚不能独立地、较好地完成推理论证的完整过程。因此,在培养低段学生推理论证思维时,教师要进行恰当的指导,注重思维方法的渗透和训练。

三、发展推理论证思维的策略

新课标对一二年级学生科学思维的目标做出了明确要求,涉及推理论证思维的目标有以下几个:能在教师指导下,观察具体事物的构成要素;通过口述、画图等方法描述事物的外在特征;比较事物之间外在特征的不同点和相同点;根据事物的外在特征,对常见事物进行分类;初步分清观点和事实,根据问题提出假设,具有提供证据的意识。研读新课标要求,结合日常低段教学,笔者提炼了以下四种教学策略。

(一)剖析核心问题,层层深入演绎论证推理

科学课堂教学常以问题为切入口,通过解决核心问题,从而建构核心概念。然而问题的解决并非一蹴而就,而是通过设计层层深入的教学活动达成。只有在教学过程中引导学生抽丝剥茧剖析核心问题,将其转化为有梯度、有逻辑的结构性小问题,最终才能解决核心问题。

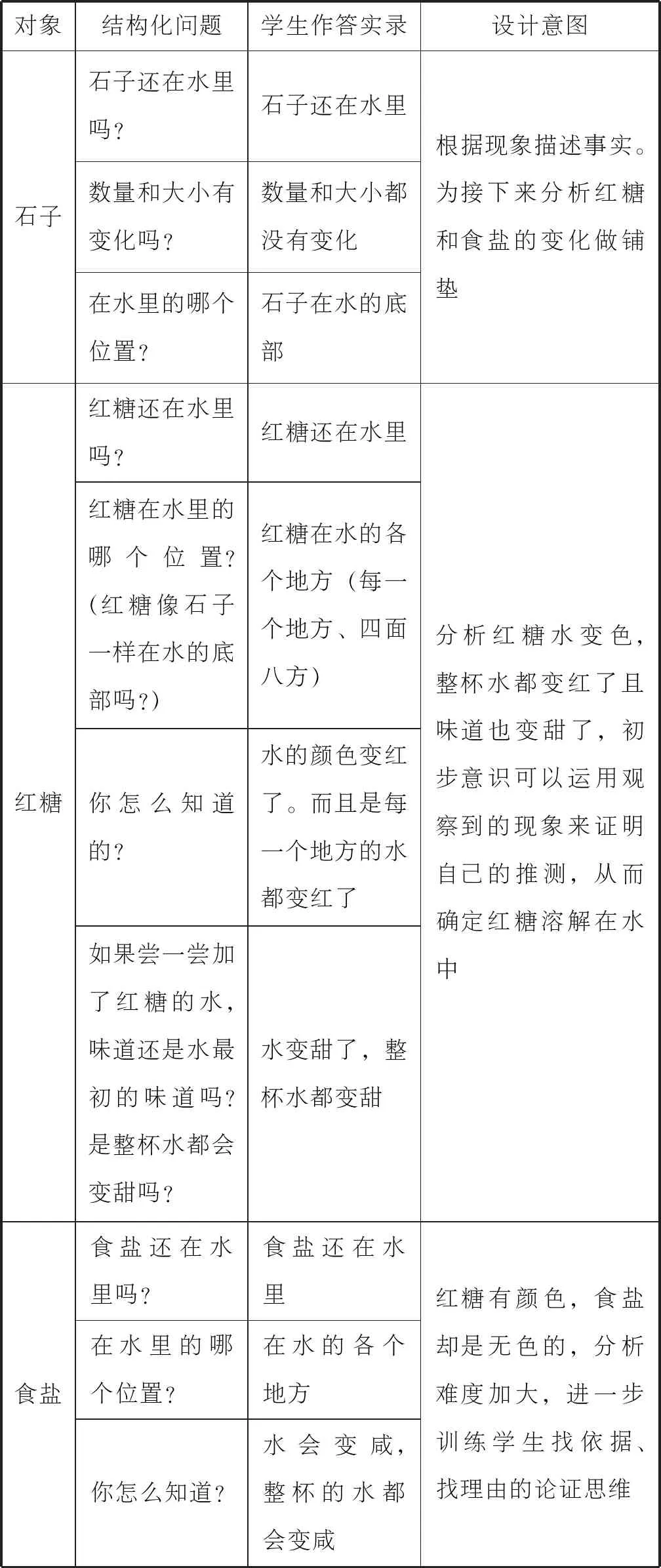

以教科版一年级下册第一单元“它们去哪里了”一课为例,通过观察食盐、红糖、石子放入水中的变化,初步认识溶解的现象。本课不需要学生建立“溶解”的概念,但需要学生观察物体颗粒逐渐变小变少,最后看不见,并解释还在水中,即需要学生丰富对“溶解现象”的认识。学生能够描述基本的现象特征,但往往只停留在表象:看不见了,化在水里了。此时教师需要设计有梯度的问题,层层引导,步步深入,逐渐丰富对“溶解”的认识。

在本课的教学中,既需要对三种物质进行前后变化的纵向比较,也需要进行物质间的横向比较。教师可设计如表1所示的问题串。

表1 “它们去哪里了”教学问题串

学生将表1中的问题逐个想清楚、说明白时,他们对“溶解”现象的认识与上课前就发生了较大的变化。在课堂研讨过程中,基于证据的思考和表达自然而然地呈现出来。推理论证的核心是证据,只有引导学生去剖析问题、找出证据,才能让学生走出认知的迷雾,走向科学概念。

(二)学会比较分类,不同维度树立证据意识

比较与分类是小学阶段非常重要的思维方法,教科版一二年级教材也涉及大量的比较与分类内容。学生非常喜欢分类活动,在实际教学中,分类活动常常是热火朝天,分类结果也是五花八门,但分类的过程却一笔带过。若缺少分类过程的交流与研讨、分类依据的呈现与质疑,学生就不能很好地体会比较与分类的科学意义。相反,若学生能够学会比较,他就会有意识地区分和辨别事物的不同属性,在此基础上就能够根据具体的属性特点对看似没有规律的多个事物进行归类。这对于发展学生的推理论证思维具有重要作用。

在实际教学中,教师引导学生进行比较和分类活动时,需要注意抓住研究对象的关键特征进行教学。以教科版二年级上册第一单元“我们生活的世界”一课为例,让学生观察和思考身边的物品是由哪些材料做的,指认常见材料并把物品按材料类别进行分类。在分类的过程中,学生依据材料的类别对材料作出初步的辨别。二年级学生大多数能够正确分类,对于分类结果可能也没有太多争议。然而没有争议不代表学生就能够细致比较不同物品的特征。教师不能仅仅满足于学生对分类结果的得出,而应该进一步引导学生关注每种材料的关键特征,在课堂上应不断地追问,如“气球和手套有什么共同的特点吗?它们和塑料一样吗?”“陶瓷和金属都比较重,它们有什么区别?”“陶瓷易碎,还有哪些材料也容易碎呢?如何区分陶瓷和玻璃?”通过对多种物品的不同维度的反复比较,让学生在比较和表达的过程中,进一步加深对不同材料的认识。

比较的关键是运用多种方法观察特征,而分类还要在观察的基础上进行类别划分。不仅如此,在某些具体活动中,分类可能十分复杂。教科版一年级下册第二单元“给动物分类”一课对学生来说就有一定难度。本课10种动物为研究对象,由学生自主确定分类标准,进行分类练习活动,重点培养学生的比较、辨别和归类能力。分类标准容易确立,但学生在具体对某一种动物分类时又拿不准了。如按会不会飞来分类,公鸡、蝴蝶、小鸟是否同一类。学生通过观察和比较三种动物的外形特征并结合已有经验,确认蝴蝶和小鸟是会飞的。公鸡到底会不会飞呢?课堂上出现了下面的场景。

学生1:公鸡不像小鸟一样飞得高,所以不能飞。

学生2:我以前看到公鸡会飞起来。

学生3:对,我也看到过。

学生4:公鸡只能飞一会,扑腾几下翅膀,不能算飞。

学生2:虽然只能飞一会儿,但还是飞起来了。

学生对这个问题争议很大。面对争议,教师不应立即武断地给出一个看似权威的判断,而要抓住契机,引导学生有依据地陈述观点和理由,并告诉学生,证据不是某一个人的观点或解释,而是有依据的事实或目前公认的科学真理。在上述问题中,教师可从以下几方面帮助学生建立证据意识。亲眼见过公鸡飞是证据,公鸡飞的相关视频资料是证据,权威工具书如《新华字典》对“飞”的解释是证据。教师可在课堂上呈现这些证据,让学生对“论证”产生更加具体的感知和认识。当然,最后教师还应该渗透:当下的结论是基于现有证据得出来的,科学是发展变化的,若有新的证据出现,结果会发生改变。

(三)依托实验数据,基于逻辑实践论证过程

实验是科学探究的必要环节,收集实验数据、分析实验数据是推理论证的关键步骤。在低段教学中渗透将数据转换为证据的思想意识对于发展学生推理论证思维具有重要意义。然而低段学生刚接触数学不久,数学能力尚且不强,还要在科学实验中收集分析数据,其难度可想而知。

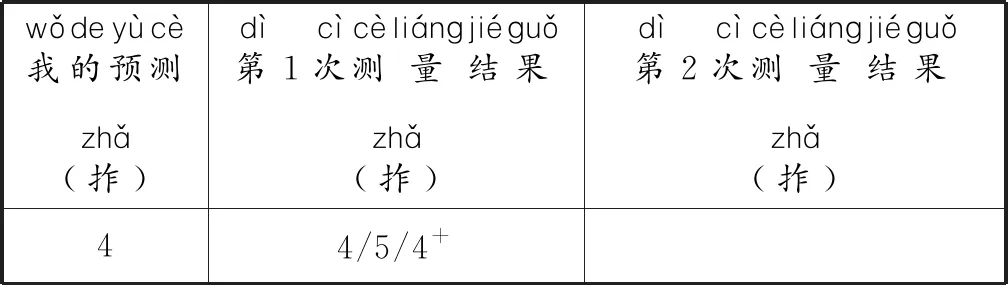

在实际教学中,教师要对如何收集数据,包括实验过程中什么时候关注数据的出现,收集的数据如何填写记录,进行恰当的指导和示范。教科版一年级上册的“比较与测量”单元是学生第一次正式接触有数据的实验探究活动。在首次接触时就让学生规范、严谨地经历数据处理的完整过程会为今后的学习奠定良好的基础。如在教学“用手来测量”一课时,教师要亲自示范测量结果的填写,如图1所示。刚好一拃记作整数,如4。不到一拃则用加号辅助记录,如4+。

wǒ我de的yù预cè测(zhǎ拃)dì第1cì次cè测liánɡ量jié结ɡuǒ果(zhǎ拃)dì第2cì次cè测liánɡ量jié结ɡuǒ果(zhǎ拃)44/5/4+

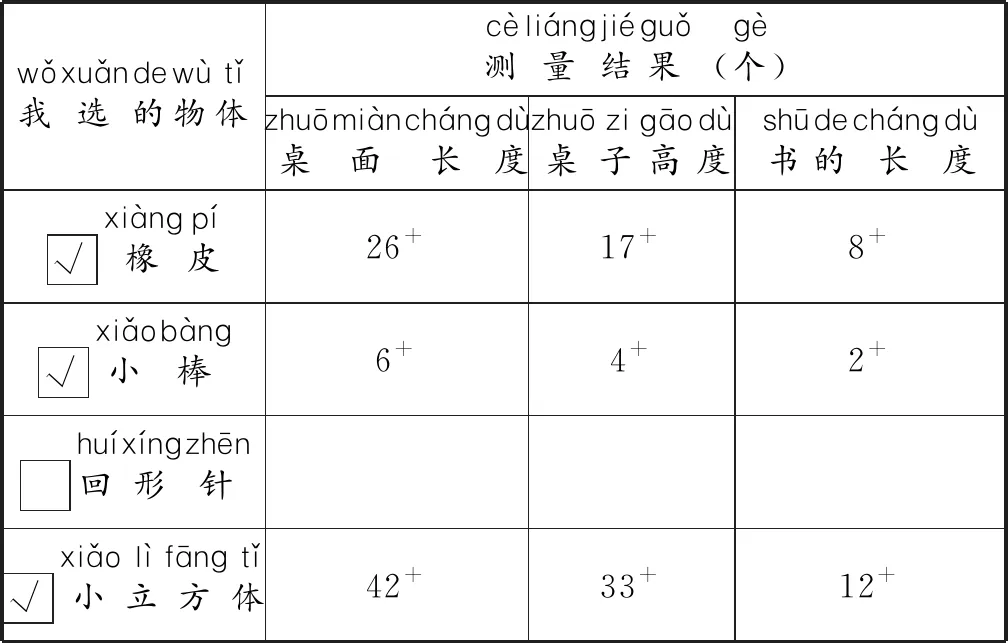

分析数据需要教师引导学生按照一定的数据分析方法,结合研究的具体问题建立数据、证据、结论之间的逻辑关系。这是学生经历推理论证过程、发展推理论证思维的核心环节。以“用不同的物体来测量”一课的数据处理为例,某学生的数据汇总如图2。

wǒ我xuǎn选de的wù物tǐ体cè测liánɡ量jié结ɡuǒ果(ɡè个)zhuō桌miàn面chánɡ长dù度zhuō桌zi子ɡāo高dù度shū书de的chánɡ长dù度√xiànɡ橡pí皮26+17+8+√xiǎo小bànɡ棒6+4+2+ huí回xínɡ形zhēn针√xiǎo小lì立fānɡ方tǐ体42+33+12+

教师引导学生对收集的数据进行分析。首先,让学生横向观察图2表格的每一行,并提问“都用橡皮来测量,能对比分析出待测量物体的长短吗?”学生很容易分析出桌面的长度最长,桌子的高度次之,书的长度最短。用小棒和小立方体来测,结果一致。教师引导学生建立“用相同物体来测量,结果是能够作比较的”观念。然后再让学生纵向观察图2表格的每一列,并提问“用橡皮、小棒、小立方体测得的桌面长度结果一样吗?”通过分析,学生能体会到实验数据的价值,分析数据就能够得出一定的科学结论。

(四)运用多种形式,外显强化推理逻辑结构

思维是看不见的,教师要运用各种形式来呈现学生的思维。教师可以利用语言表达来外显学生的思维过程。思维的逻辑性通过语言的层次性来体现,思维的灵活性通过语言的多样性来体现。小学低段学生已经具备一定的表达能力,但在按照一定的逻辑结构进行表达方面欠缺。教师可为学生提供一定的语言范式,如“因为……所以……”“我认为……我的理由是……”“我不同意……因为……”“我有不同意见……”“通过……我发现……”等。在课堂教学中,让学生将这些规范的语言表达应用在同桌交流、小组讨论、班级研讨等活动中,让思维穿上语言的外衣,以此外显和强化学生的逻辑结构意识。

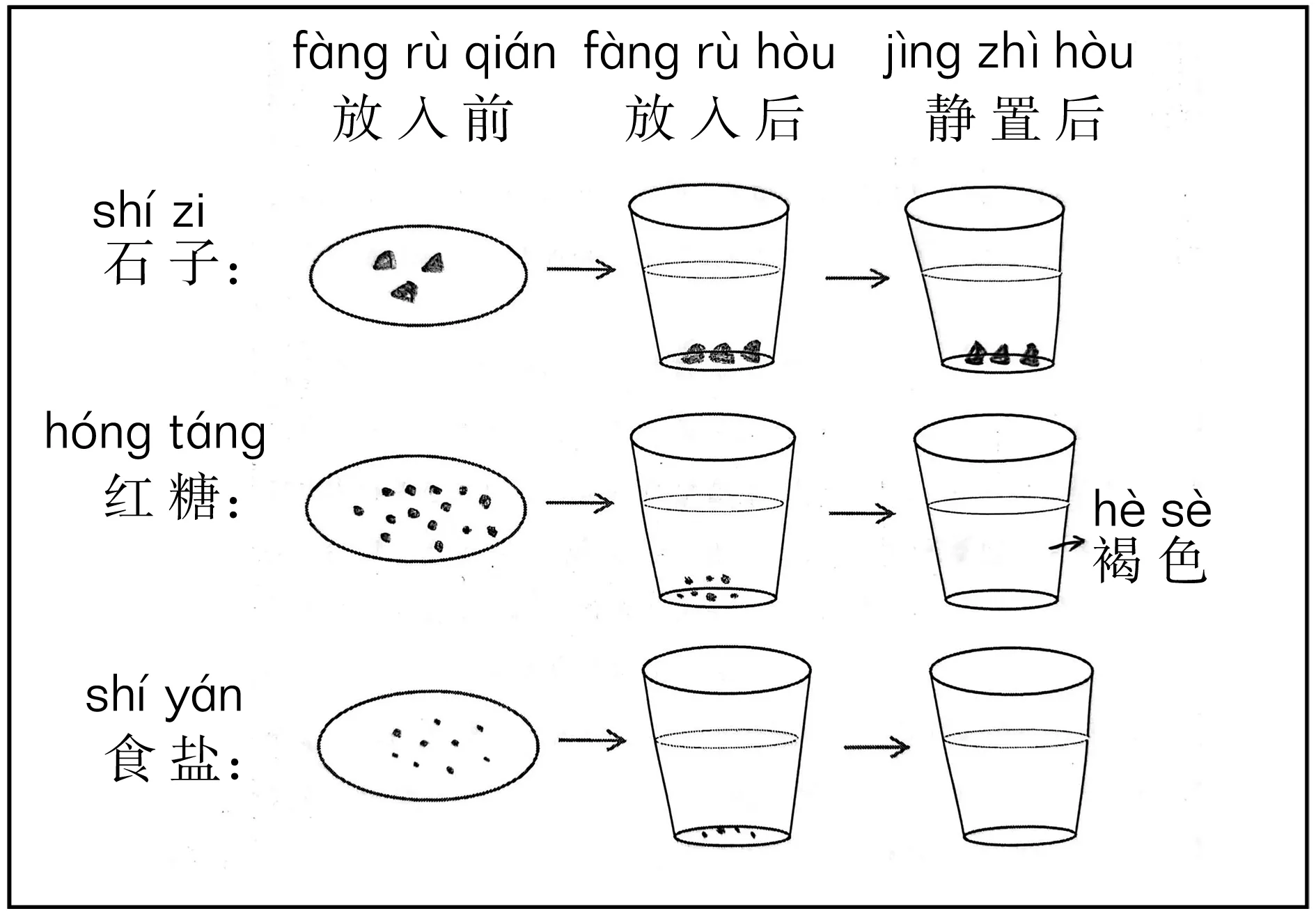

科学探索离不开科学记录,学生的记录是学生思维的直接反映。教师要指导低段学生用文字、画图、表格、简单思维导图等形式呈现自己的研究成果。科学记录承载着学生的发现、收获、疑问等想法,借助记录成果发展其推理论证思维需要教师引导学生交流、反馈、分析其记录。以“它们去哪里了”一课为例,教师可设计以画图为主的记录单(如图3所示),通过观察并记录石子、红糖、食盐颗粒在水中的变化,引导学生认识溶解现象。通过记录三种物质放入水前、放入水中、静止后的颗粒变化,让学生初步体会记录的目的是获取证据。基于证据进行逻辑推理,才能够得出科学结论。

图3 记录单

中国基础教育已全面进入素养时代,科学教育的核心素养之一是科学思维,而科学思维的核心是推理论证。只有在教学过程中发展和培养学生的推理论证思维,才能促进学生核心素养的提升。