上山文化

——稻作农业起源的万年样本

蒋乐平,林 舟,仲召兵

(1.浙江省文物考古研究所,浙江 杭州 310012;2.浙江大学,浙江 杭州 310058)

上山是浙江省浦江县中部的一个不知名的低丘。2000年秋冬之际,考古工作者在这里发现了距今10 000年前的遗址。根据遗址文化面貌独特,2006年将其命名为上山文化。遗址保存了丰富的、出现了驯化迹象的稻遗存,它证明了在那个遥远的年代,住在旧大陆东部的人类先祖,已经认识稻的食物属性,并掌握了稻作的技术,开始了稻作农业的实践,这是人类文明迈出的关键性一步。

著名英国考古学家柴尔德(Childe Vere Gordon)在20世纪50年代明确提出“新石器时代革命”和“城市革命”的概念,在文明起源的理论研究中产生了巨大的影响。柴尔德认为:“新石器时代革命”,即“农业革命”,是文明起源的开始;“城市革命”,则是文明形成的标志。

那么,那场影响人类文明的“革命”,在考古遗存中是怎样表现的?上山遗址和上山文化对此提供了观察的角度和部分的答案。迄今发现上山文化遗址共21处,主要分布在钱塘江及支流的上游地区,灵江上游也有发现,遗址包括:浦江上山遗址、后陈遗址;嵊州小黄山遗址;永康庙山、太婆山、山、湖西、长城里、长田遗址;金华山下周、青阳山遗址、三潭山遗址;兰溪皂洞口遗址;龙游青碓、荷花山、下库遗址;武义大公山遗址;义乌桥头遗址;东阳老鹰山遗址;仙居下汤遗址;临海峙山头遗址。这些遗址的年代为距今10 000多年至8 500年,延续近2 000多年,展示了中国钱塘江及附近区域早期新石器文化的遗存内涵(图1)。

图1 上山文化遗址群分布图(来源:浙江省文物考古研究所)

1 上山文化的地理环境

上山文化遗址群的分布以钱塘江上游金衢盆地为中心,向南分布至灵江上游河谷地区,范围约25万km2。实际的遗址数量应当不止已发现的21处。例如,在磐安、诸暨一带,曾经出土过具有上山文化特征的石器,但未能确知具体的出土地点。

金衢盆地位于浙江省中部偏西,总体沿北东东延展,呈狭长带状挟持于南北两侧江南山系和武夷山系之间,北靠千里岗山脉、金华山脉,南依仙霞岭,东临会稽山,西接常山港、江山港[1],地理坐标范围为东经118°1′~120°47′,北纬28°14′~ 29°41′,是浙江省最大的陆相构造盆地,也是浙江省最大的中生代沉积盆地[2](图2)。

图2 金衢盆地地貌图(来源:浙江省文物考古研究所)

地貌呈现明显阶梯状分布,地势南北高、中部低,从盆缘的南北两侧向盆底平原过渡,依次为中山—低山—高丘—低丘—岗地—平原。中山地形分布在盆底的北缘和南缘,海拔500 m左右的低山类型分布在低中山的外围地带,山坡陡峭,水系沟谷发育,侵蚀剥蚀较严重。海拔500~250 m的高丘和低丘两者穿插分布,呈带状展布于盆底边框断裂线内外。海拔250~150 m的岗地由于受流水的严重侵蚀而普遍被切割成长条状的垅岗,分布在此地形上的阶地多呈块状分布。海拔70 m左右的平原主要分布在大江及各支流的两岸,由于地势宽展低平,分布在其上的阶地范围较广且多连续[3]。

上山文化遗址主要分布于衢江、武义江和东阳江等主要水系周边以及金衢盆地周边的小盆地内。遗址的分布特征随局域地貌格局而变化,但同时又有鲜明的共性。

总体来说,遗址的分布可分为2大类型。

第一类是衢江流域内的遗址分布。衢江河宽150~300 m,干流长约80 km,流域面积约11 000 km2。迄今发现衢江流域的上山文化遗址有6处,包括荷花山、下库、山下周、青阳山、三谭山和青碓遗址,均为中期遗址,集中分布于衢江的南岸,除青碓遗址之外,呈现出沿主河道二级阶地边缘线状分布并靠近支流的特征。二级阶地平坦宽阔,且遗址距后方山地比较遥远,多为6.0~8.0 km;遗址所在处海拔范围为60~110 m,与一级阶地高差为10~15 m。冲积平原一级阶地在遗址下方宽广展布,至主河道宽为3.0~5.0 km。

衢江北岸一带未发现有遗址分布。因整个盆地重心北倾,北岸受河流侵蚀作用的影响显著,只残留零星沿支流的二级阶地,阶地面也多被侵蚀破坏,不再平坦。沿着主河道,基岩台地并列,下方的一级阶地和南岸相比较,多呈狭窄紧促。

第二类型包括了武义江和东阳江流域以及周边小盆地(如浦江盆地)内的遗址。沿这些河流主干道两侧分布的一级阶地,与衢江相比较,也显得狭窄了不少。遗址大多远离这些主干河道,位于一些主要支流周边的二级阶地或山麓小台地上,遗址下方可见相对宽敞的一级阶地延展发育。

武义江流域还另有早期的大公山遗址和太婆山遗址,则处于末级小流域中,位于山脚小高地上,周边被溪流和较为狭小的一级阶地所围绕。

上山文化是最早的发源地之一—出土最早的驯化稻作遗存的浦江上山遗址,则显示了开阔和优越的分布特征。该遗址位于浦江盆地的腹心,在浦阳江北岸被自北向南流过的支流切割成长垅状的二级阶地之上,东西两侧一级阶地开阔延展,其离主河道和后方山地约为2.5 km和5.0 km,均为比较适中的距离。

2 上山文化的器物特征和文化分期

上山文化器物主要包括石器和陶器。诸遗址有机质保存不佳,仅发现极少量的骨质遗物。

2.1 石器与工艺传统

上山文化石器原料主要采自遗址附近河滩中的鹅卵石。打制石器包括了石片石器和砾石器2大类。

在打制石器的石片石器和砾石石器2大工业传统中,前者是利用打制剥离的石片和石核作为工具,剥下的石片是石器制作的初级产品,其制作过程通常包括从剥片到2次修理成器2个步骤;后者是直接采用砾石打制成工具,在打制过程中剥下的石片是石器制作的废品,其制作过程通常只有1个步骤。

石片石器工业传统的石制品通常包括石片、石核、石片石器(石片经2次修理之后的石器)以及石核石器等。其制作方法主要是用直接打击法打出石片,然后对石片或石核进行2次加工修理成器(图3)。

图3 打制石器(来源:浙江省文物考古研究所)

上山所见石核数量似乎不多。用石核制成的石器数量也不多,包括少量的盘状器和砍砸器等,主要是用直接打击法修理而成。

上山打击石片的方法以锤击法为主,也可能有砸击法。二次修理主要用锤击法,包括了向破裂面、向背面、交互或错向修理。此外,少量石片上有比较宽而浅的石片疤,是否为间接打击法修理的痕迹,还有待进一步研究。少量石核石器,如斧状器或部分盘状器,是在石核的侧边或一端用锤击法,交互或错向打击形成侧刃或多刃器。

砾石石器工业传统的石器直接由砾石加工而成,主要器型有穿孔石器、砍砸器、尖状器、磨石、石锤等,其制作方法是选择形态各异的砾石,直接在一端或不同边缘打制剥片后成型。如穿孔石器是选择圆形砾石,用琢击法在砾石中心部位两面敲琢对穿而成。但有些穿孔石器呈较规整的形状,经过一定的加工工序。穿孔石器的孔部似乎有打磨的痕迹(图4、图5)。

图4 带凹槽石球(来源:浙江省文物考古研究所)

图5 穿孔石器(来源:浙江省文物考古研究所)

磨盘、磨棒数量丰富,两者需配合使用,成为上山文化有特色的石器品种。“磨棒”不呈长棒状,“磨盘”的加工和形态显得粗糙随意,亦可称为上磨石(磨棒)和下磨石(磨盘)(图6)。最大磨盘的长度可达60 cm。

图6 磨棒与磨盘(来源:浙江省文物考古研究所)

磨制石器数量不多,主要为石锛、石斧及其残件(图7),另有石凿以及砺石。

图7 磨制石器(来源:浙江省文物考古研究所)

从使用的情况看,对同类石料进行实验考古所获得的微痕对比分析显示,上山石器曾用于加工竹木、加工动物骨皮、切割草本植物,这些都是史前社会经济的基本内容。如多件长石片存在锯切、刮削竹木的痕迹,石斧则用来砍伐竹木,另外一些石片存在加工兽骨和加工兽皮等痕迹。

综观上山出土的石制品,其原料选择似乎有一定的模式,反映上山史前居民对于不同岩石及其特性有相当的了解,有意识地选择不同的石材制作不同的石器,说明了史前居民对自然资源的认知和利用到这一阶段已经相当成熟。

上山出土的打制石器,基本属于中国南方(从长江流域到岭南)地区的工业系统。其中的砾石尖状器,是华南地区砾石工业常见的重型工具。上山所出的尖状器,在石材选择和打制技术方面都与本区同类器物相同。上山出土的穿孔石器也见于江西万年仙人洞、广西桂林甑皮岩等地。

2.2 陶器特征与文化分期

陶器是上山文化最具特色的器种。按陶质可分为夹炭陶、泥质陶和夹细砂陶,其中夹炭陶的数量最多。夹炭陶中有意识地羼合了大量的稻谷壳、稻穗末。夹炭陶是最具上山文化特色的陶系,贯穿始终。另外,还有粗泥陶和夹砂陶,在中晚期比例增加。

无论是夹炭还是夹砂,早中期陶器的表面,多数呈现红衣装饰,晚期出现少量的黑褐色陶。值得注意的是,在施红陶衣之前,还需要对胎体表面进行预处理,即有一层涂敷层。涂敷层是烧制前对胎体表面涂一层细泥浆,实际上涂敷层之上同样也是更为细腻的陶衣(图8)。

图8 陶器切片观察(来源:浙江省文物考古研究所)

分析表明:陶器表面涂饰的红衣亦为黏土,与胎体相比,缺少包含P2O5的草木灰成分,这与泥料提炼及烧造过程中的氧化反应有关[4]。另有研究认为,红陶衣主要依靠其中添加的赤铁矿颗粒来呈现鲜红色,中期开始出现的白陶衣原料则来自经沉淀处理后风化程度较高的绢云母质黏土原料[2]。以红衣和白衣工艺为基础,上山文化诞生出中国、东亚乃至世界最早的彩陶。

上山陶器的制法主要有直接捏塑法、泥片贴筑法和泥条盘筑法,其中最明显、最常见的是泥片贴筑法(图9)和泥条盘筑法[5](对早期陶器而言,实际上泥片贴筑、泥条盘筑通常结合起来使用,不太容易完全区分),偶见直接捏塑法。通过对典型标本的观察,泥条(片)之间的结合方式很可能为“子母口”式拼接,一般是在制作胎体的过程中将泥条(片)压扁,在泥条上端凸出部分刻槽形成粗糙面以利黏接,对应的一面下端为凹槽[5](图10)。

图9 泥片贴筑标本T0511⑤:15(来源:浙江省文物考古研究所)

图10 泥条盘筑套接凹凸面标本H23:9,10(来源:浙江省文物考古研究所)

上山文化陶器以素面为主,但也出现纹饰,除上述的彩陶外,还有少量的绳纹、刻划纹、折线纹、齿状纹、戳点纹、附加堆纹和凹带纹,有的单独表现,有的则以组合的形式表现。

上山文化的分期,主要反映在陶器的形态变化上[6](表1)。

表1 上山文化陶器分期与图示

(1)早期。包括的遗址有:上山遗址、庙山遗址、大公山遗址、太婆山遗址。夹炭红衣陶占绝对多数,普遍掺杂稻壳,少量粗泥(细砂)。器形以大口盆为主,无器耳或单侧横置桥型大耳[6],大口盆的唇、沿部特征变化较多(如三角唇、多角沿等),以及腹壁内收的特征更多出现。双耳罐同样为夹炭陶,器身矮胖,环耳突出,位置接近口部。这2种器物是早期最典型的,其他还有圈足器、杯形器等(图11)。

图11 上山文化早期陶器形态(来源:浙江省文物考古研究所)

早期遗存的测年数据来自上山遗址、庙山遗址等,下限距今约9 500年,上限超过10 000年。

(2)中期。遗址数量最多,包括:上山遗址、小黄山遗址、荷花山遗址、青碓遗址、山下周遗址、湖西遗址、桥头遗址。夹炭陶比例下降,主要见于大口盆一种器物。粗泥红衣陶、夹砂红衣陶占主要地位。大口盆的桥形耳变小、部分器耳竖置或演变为舌形扳手。罐的种类多样,最具特征的是扁耳、贴耳的壶形双耳罐。置横向贴耳的平底盘也是典型器物。总体的陶色依然是红(黄)色,纹饰延续上期,圈足的镂空除圆形外,还出现方、三角等形状,见少量绳纹,出现最早的彩陶[6](图12)。

图12 上山文化中期陶器形态(来源:浙江省文物考古研究所)

中期遗存的测年数据来自上山遗址、荷花山遗址等,下限约距今8 600年,上限距今约9 200年。

(3)晚期。遗址包括:湖西遗址、长城里遗址、桥头遗址和峙山头遗址。与前期相比,陶色明显变灰暗,灰色和黑色的陶器增加,夹砂陶的比例明显变高,绳纹釜形器少量出现。典型器物有:折颈折肩罐、碗形器、竖领直口双耳罐,无横向贴耳比中期更为低矮的平底盘等[6](图13)。

图13 上山文化晚期陶器形态(来源:浙江省文物考古研究所)

晚期遗存的测年数据来自湖西遗址等,年代确定在距今8 500年左右。

3 定居生活和稻作起源的证据

3.1 定居聚落证据

上山文化遗址普遍出现了初具规模的定居聚落。中期出现了有规律的房址,早期也出现了数量较多柱洞遗迹和带沟槽基础的房址[7-8](图14)。柱洞所指示的建筑形态属于木构建筑,多为地面式或干栏式。

图14 上山文化遗址中的房址(来源:浙江省文物考古研究所)

在上山文化诸遗址中,陶器的类型和数量非常丰富,已经接近中晚期新石器时代遗址的水平,这是长期定居所伴生的现象。

遗址还出现了大量的灰坑等遗迹。小黄山遗址中,发现一些长方形土坑,有成组器物埋藏①内容来自浙江省文物考古研究所发掘资料。(图15)。上山遗址中,也出现埋藏完整陶器的土坑遗迹,但土坑的形状不规则,判断属于祭祀类的遗迹(图16)。

图16 其他器物坑(来源:浙江省文物考古研究所)

上山文化的遗址面积往往达数万m2。作为原始的聚落遗址,已经出现了一定的村落布局。上山遗址中,埋藏完整陶器的遗迹均发现于南区,北区所发现的灰坑均为垃圾填埋坑。

到了上山文化的中晚期,则出现环壕聚落。经过发掘和调查,发现环壕迹象的有小黄山遗址(图17)、湖西遗址和桥头遗址。环壕的出现,证明农业定居社会对土地拥有意识的出现。

图17 小黄山环壕遗迹(来源:浙江省文物考古研究所)

桥头遗址的环壕遗迹比较特殊,发现环壕-中心台地结构的大型遗迹(图18)。环壕所包围的中心台地发现有:墓葬、红烧土堆和“器物坑”。“器物坑”中陶器复原率高,部分呈较完整状或原地破碎状,陶器精美,彩陶比例高。中心台地还发现3座墓葬,保存较好的M44为长方形土坑竖穴墓,侧身屈肢一次葬,腰部随葬红衣陶罐1件(图19)。墓主人卵圆形颅,中长颅、高颅、颅宽中等,高面、面宽中等,中低眶,斜额、平颌,面部扁平度中等,鼻型不明,体质特征上属于蒙古人种②内容来自浙江省文物考古研究所发掘资料。。

图18 环壕-台地遗迹(来源:浙江省文物考古研究所)

图19 桥头墓葬M44(来源:浙江省文物考古研究所)

总体特征判断,环壕-中心台地遗迹的性质为举行仪式性活动的专门区域。据调查,生活遗址区位于环壕东、南侧的一片面积数万m2的区域,这种生活区和仪式活动区域分开的村落布局,证明一种初步复杂化的聚落存在。

上述现象反映上山文化已处在聚落定居阶段,这是人类定居生活出现的最早例证之一。一般认为,稳定的定居生活依赖农业经济的支撑,对新石器时代早期遗址来讲,探讨其中的农业证据是必然的认识路径。遗存资料表明,上山文化已开始栽培水稻,稻作起源特征明确,已经初步具备了农业文明的特征[9]。

3.2 稻作起源证据

上山文化遗址的稻作农业证据主要表现在2个方面。

3.2.1 栽培稻遗存的普遍发现

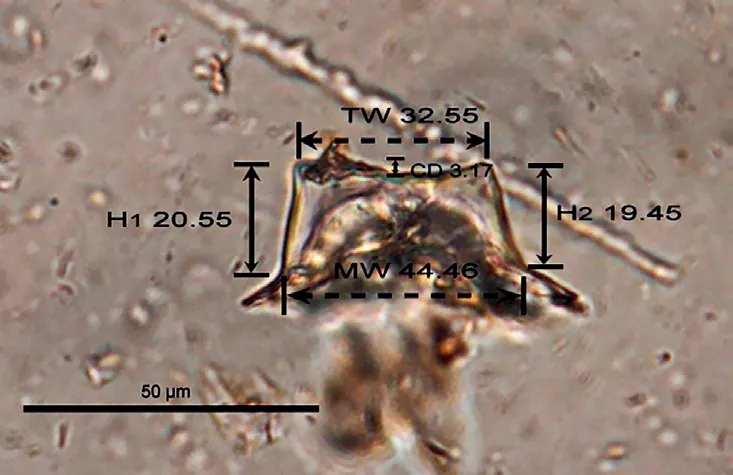

上山文化遗址出土的夹炭陶器中,羼合大量的稻壳和稻叶。这些羼合的稻壳是一种砻糠,即脱粒取米后的碎壳(图20)。分析表明:这些稻遗存所反映的生物特征有明显的驯化迹象。在颖壳中,发现了具有野生稻特点的小穗轴和具有栽培稻小穗轴特征的颖壳,是处于驯化初级阶段的原始栽培粳稻[10]。到了上山文化晚期,小穗轴所体现的栽培特征更为确定(图21)。

图20 陶胎中的羼合稻碎壳遗存(来源:浙江省文物考古研究所)

图21 永康湖西遗址的栽培型稻谷小穗轴(来源:浙江省文物考古研究所)

陶片中羼合的稻叶遗存和发现的稻叶片运动细胞硅酸体也表明,掺入的稻谷颖壳不是来自采集的野生稻,而是来自采用摘穗收获的栽培稻。陶片中含有稻运动细胞硅酸体,密度并不是很高,这种现象表明陶片中稻叶遗存可能是随羼合料颖壳一起带入的[11]。

从水稻植物硅酸体分析也证明上山文化稻谷经过了驯化。实验室分析表明,上山文化时期双峰型植硅体已有27%被判断为驯化稻(图22),与此同时这一时期龟裂纹饰大于9的水稻扇形植硅体数量达到15%,由此可见,已有驯化特征的水稻植硅体在上山文化阶段出现[12-13]。

图22 双峰乳突植硅体(来源:浙江省文物考古研究所)

3.2.2 水稻的收割和脱粒工具的普遍出现

前面提到,夹炭陶的水稻植硅体中发现来自稻叶的植硅体,这证明当时已经开始了连稻叶与稻秆一起收割的方法。对石片石器的植硅石和微痕分析证明了上述判断。在抽样选取的上山遗址石器中,石器的刃部普遍发现水稻植物硅酸体[11]。高倍显微镜发现的微痕显示,上山遗址出土的镰形器、石片石器的刃口,发现了水稻植硅体与禾本科植物摩擦所特有的“镰刀光泽”(图23)。有理由认为这些石器是水稻收割工具。从微痕的判断,收割可能是以掐穗方式进行的。

图23 收割石器分析(来源:浙江省文物考古研究所)

实验表明:使用石磨盘和石磨棒的脱粒效果非常明显,这证明这2种石器是当时的碾磨脱粒工具(不排除作为混合型工具的可能性,如碾磨坚果类食物)[11]。水稻植硅体和微量的稻米淀粉粒也出现在遗址中出土的大量石磨盘和石磨棒上[14]。

上山文化夹炭陶的稻壳羼合料,大多都是脱粒取米后的碎壳,如果没有一定的稻谷积聚,在陶器制作中就不可能采用稻谷颖壳作为主要的羼合料[9]。实际上,这些羼合的稻壳是一种砻糠。这说明:稻米的食用,在上山文化早期开始成为普遍现象。中期的桥头、下汤、湖西等遗址,炭化稻米的发现数量也有所增加(图24)。

图24 桥头遗址出土的炭化稻米(来源:浙江省文物考古研究所)

到了上山文化中期,稻米的食用方式更具多样化倾向,在义乌桥头遗址多件陶器中发现米酒残迹。此项研究对10件陶器标本进行了淀粉粒、植硅体、霉菌、酵母细胞的残留物分析。分析结果显示,有9件器物标本曾用于储存酒(或发酵饮料),其中包括6件陶壶、2件陶罐和1件陶盆。酿酒的原料包括水稻、薏米和块根植物。综合多种残留物的分析结果,桥头遗址陶器内所储存的可能是一种原始的曲酒,上山人利用发霉的谷物与草本植物的茎叶谷壳,培养出有益的发酵菌群,再加之水稻、薏米和块根作物进行发酵酿造而成[15](图25)。

图25 桥头陶壶酒遗存分析(来源:文献[15])

栽培、收割、碾磨、食用,构成上山文化的稻作文化证据链,上山文化已经具备稻作文化的基本特征。

4 精神文化遗存

初步观察,上山文化已经存在信仰体系,这反映在图符纹饰和祭祀性遗迹的出现2个方面上。

4.1 图符纹饰

上山文化陶器上的装饰性图案,见证了古上山人的艺术诉求,部分图符具有较为明确的观念表达意愿,可能与上山文化的信仰体系有关。

上山陶器以素面为主,刻画和彩绘是主要的装饰手段,其中尤以中期出现的彩陶最具特点。彩陶主要有盆、罐、壶、圈足盘、碗这几类器物。主要见于桥头、湖西、下汤这3个遗址。

陶盆彩纹主要为红色条带纹,施于口唇一圈。罐、壶类彩纹除了在口颈位置出现虹彩条带纹外,肩颈位置也出现红地白彩,四分或两分对称,一般为短线组合和点彩组合2种形式。圈足盘有2种彩纹形式:一种是施于盘腹外壁的红地白彩,常见有连线点彩和细碎波浪纹图案,如一件残器上发现的太阳纹和双三角纹、方块纹的组合图案;另一种是“留白”的彩纹形式,通体红衣中在圈足部位留出白底,形成一圈白彩带纹,这也反映了上山陶器在色彩运用上的独到之处(图26)。

图26 上山文化陶器纹饰(来源:浙江省文物考古研究所)

太阳纹组合图案,除了带放射线的明确的光芒状太阳,边上还有一个对顶三角和方块一角,由于是残器,组合图案的完整形态并不清楚。与太阳并列的三角、方形图符很可能反映了对天象的原始释读体系。其中太阳纹为图案主体,是这一带在跨湖桥文化时期发现该图符的延续,是否存在太阳崇拜,值得关注。

短线组合纹中有一组近似“豫卦”的图符(图27),同器还有其他形式的组合,包括点彩的点数及组合形态,可能都表达了某种观念。对此类卦符现象,研究者关注颇多,跨湖桥文化也存在类似的“数卦”图符,这与后来的阴阳八卦是否存在联系,暂时难作定论,但留有思考余地。除了彩纹图符,荷花山遗址还发现了“田”字符号(图28)。这一“田”字符同样在跨湖桥文化的一件彩纹中有所发现。

图27 短线组合纹(来源:浙江省文物考古研究所)

图28 “田”刻符(来源:浙江省文物考古研究所)

这种符号的区域性重复延续,是上山文化研究让人期待的一个方向。

4.2 祭祀性遗迹:从“器物坑”到“中心土台”

“器物坑”是上山文化一种特殊的遗存现象。从早期开始,“器物坑”就出现于上山遗址,修复的大口盆等器物大都发现于“器物坑”,并有集中性分布现象,比如仅见于遗址南区,北区就没有出现。到了中期,小黄山、荷花山、桥头、下汤等遗址又有大量发现。有研究者试图从季节性迁居的“埋藏”行为进行解释,但这一解释不符合上山文化的实际情况[16]。

从早期上山遗址的“器物坑”,到中期桥头遗址在特别营建的“中心台地”中集中出现“器物坑”的现象,具有上山文化内在的发展逻辑。桥头遗址“器物坑”出土大量精美的陶器。上山文化最重要的彩陶均发现于桥头遗址的“器物坑”中,这些精美陶器中又较普遍发现酒器,以及墓葬、彩陶纹饰中“太阳纹”和其他神秘图符的发现,反映了这些遗存之间存在相关性,喻示着某种仪式和信仰体系的存在。从“器物坑”到“中心台地”,反映了仪式活动固定化、程式化的变化过程,均属于祭祀性遗迹。

5 遗址群的学术价值和文化意义

上山文化填补了长江下游及东南地区早期新石器文化的空白,作为早期新石器时代独一无二的遗址群的存在,更成为东亚地区农业社会初萌期的聚落标本。

在传统稻作文化区的东亚大陆,早于9 000年的早期新石器时代遗址,主要发现于中国的华南、长江中下游、淮河流域、华北和钱塘江流域。华南区经济方式属于捕捞、采集经济系统,农业经济的进步形态是块茎类植物的培育;华北地区后来是旱作文化区,缺少早期稻作农业方面的发生线索。钱塘江流域属于长江中下游地区,其重要之处在于,这里集中了中国迄今发现的9 000年前早期新石器时代遗址的40%,且这些遗址均发现了丰富的稻作遗存。因此,将钱塘江地区定位为年代最值得期待的早期稻作文化区,是有充分的考古学根据的。

上山文化遗址群又可分为几个相对集中的片区,如以上山遗址、桥头遗址、老鹰山遗址组成的浦阳江—曹娥江—东阳江片区;以庙山遗址、湖西遗址、山遗址、长田遗址、太婆山遗址、长城里遗址、湖西遗址、大公山遗址组成的武义江片区;以青碓遗址、荷花山其遗址、下库遗址、青阳山遗址、山下周遗址组成的衢江片区;以下汤遗址、峙山头遗址组成的灵江片区等。其中武义江片区最为密集,在约2 000多km2范围之内,存在8处上山文化遗址。

遗址群的规模是除年代之外最为重要的考古学要素,它表明了一种新颖经济关系对聚落社会稳定的支撑。同时,高起点的文化基础,也会对区域内文化的延续繁盛的程度产生影响,浙江境内的跨湖桥文化、河姆渡文化、良渚文化,正是从上山文化起步,稳步而迅速地发展起来的[11]。

农业起源有3大中心论之说。

(1)西亚中心。这里是大小麦的起源地。起源时间距今约10 000年前,位置在今天的伊朗、土耳其、约旦等地区,被称为“新月沃地”。这一地区后来诞生了两河流域文明,并衍生出埃及文明。这里可称作是欧洲文明的发祥地。这一带考古工作起步早,也是农业起源于10 000年前的最早的证据发现地[11]。

(2)中美中心。这里是玉米等的起源地,时间距今7 000年左右,位置在墨西哥等地。玉米是印第安人的发明,哥伦布发现新大陆后玉米传播到旧大陆[11]。

(3)中国中心。这里是水稻、粟、黍的起源地,水稻起源于长江流域,粟、黍起源于黄河流域。现今北方的主要粮食作物是外来的麦子,具有中国本地基因的最重要的粮食作物是水稻。可以认为,水稻是东亚文明的基础[17]。

“西亚中心”历史最久,影响力大。“中美洲中心”地处新大陆,扩散传播更晚,对世界早期文明史的影响相对较弱。“中国中心”中的稻作起源区一般界定在“长江中下游”,这首先归功于余姚河姆渡遗址的发现[18],20世纪80年代开始,更早的遗址被发现,如湖南彭头山遗址[19]、河南贾湖遗址[20]、湖南玉蟾岩遗址[21]、江西仙人洞遗址[22-23]。在相当长的时间里,学术界根据遗存分布的总体特征,将整个长江中下游地区作为稻作起源地区。但从逻辑的角度分析,稻作的早期实践在一个广大地区均衡发展的可能性较小,而最先形成一个“进步”而“稳定”的地区,进而影响、带动生态环境相似的附近区域的可能性较大[11]。

钱塘江流域最早形成定居性稻作遗址的分布群落,可见上山文化是长江中下游地区稻作文明的先进区域,是农业起源“中国中心”或“长江中下游中心”的典型代表。上山文化早期农业遗址与西亚早期农业遗址的年代相近。稻、麦2种分别哺育了东、西方文明的粮食作物,在距今10 000年之际同时诞生并峙发展[24]。

稻作农业为什么在10 000年前的钱塘江流域诞生?

基本背景是:上山遗址早期正好对应于新仙女木寒冷期结束后的气温上升期和全新世早期的气候波动期[25]。人类从利用大型食草动物转向小型动物和其他资源,实现了从简单狩猎向复杂渔猎采集经济的转变。在这样的生存形势下,钱塘江上游开始聚集了第一批从洞穴走向旷原的人类,证明这一地区渔猎资源的独特优势。从地理的角度分析,钱塘江上游遗址大多处在100~50 m的河谷二级台地(洞庭湖地区的彭头山文化遗址也处在相当的地理环境),这一区域具有一定历史条件下的生存性优势。当人类逐渐向河谷盆地聚集的时候,人口压力的增大,迫使人们开始学会管理一些动植物。可以想见,上山文化遗址周围的狩猎、采集资源是十分丰富的:动物如野生的牛、猪和鹿等,在钱塘江及其大小支流里,还有各种各样的鱼类;植物资源方面,则有多种坚果和块茎类可供采集,野生稻也是重要的一种。人们用木棍、石球进行狩猎和采集活动,并用石磨盘加工坚果和其他类淀粉类块茎食物。狗、猪等动物可能被驯养。最为重要的经济活动,当是稻作农业[11]。

在上山文化时期,稻作农业在当时经济中的比重,不易判断,但作为新兴的经济模式,代表了历史的发展方向,对东亚地区的文明史进程产生了奠基性的影响。

——以宁波市为例