礼仪与象征

——宋代墓葬壁画中的帷幔图像研究

邬 楠,王胜泽

(宁夏大学 美术学院,宁夏 银川 750021)

帷幔在中国古代室内装饰中应用颇多,作为一种屏蔽类软饰织物,除了有分隔居室空间的作用,更是一种象征身份与地位的实用装饰品。帷幔图像最早出现在汉代的墓室壁画、画像砖或画像石中,在魏晋南北朝墓室壁画中也较为常见。有意思的是,隋唐期间帷幔形象在墓室壁画中难以寻觅,在宋墓中重新流行。以往的墓室壁画图像研究中,帷幔这一图像通常被忽略,往往被看作建筑物或者室内装饰的软织物,大部分考古发掘报告以零散形式呈现,研究者们更多把关注点放在同一画面的人物与场景方面,未把帷幔图像纳入当时的文化背景下讨论。本文在现有的研究基础上,把它们置于宋代的社会背景下,包括从当时的文人、画家的生活到哲学思想,关注帷幔图像与时代的关系,探讨帷幔图像的样式、功能与意义。

一、帷幔

帷幔,作为古代建筑重要的软织物装饰,根据文献记载,早在春秋战国时期,软织物的应用已十分广泛,在一些重大活动中,还常常采用屏蔽或者分割空间用的帷幄、帷幔、帷幕等软织物[1],如《左传·宣公十七年》:“晋侯使郤克征会于齐,齐顷公帷妇人使观之。”[2]这里的“帷”指用帷幔遮住之意。先秦时期,帷幔这一织物的种类和使用功能基本确立,从王公贵族的宫殿宅邸到家境优渥的平常人家也张设有帷幔,《史记·留侯世家》中载:“沛公入秦宫,宫室帷帐狗马重宝妇女以千数,意欲留居之。”[3]表明华丽的秦宫少不了帷幔的装饰;《史记·荆燕世家》卷五十一:“高后时,齐人田生游乏资……田生帷帐共具,譬如列侯。张卿惊。”[4]此处意思是摆起盛大的宴席,挂起各种帷帐(帷幕床帐,帷幔作为帷帐的装饰物),烘托开场的热闹与浩大。

在汉代,帷幔的设置通常衬托其中人物的身份以及地位的特殊性,此处二例,如《资治通鉴·汉纪》十一卷中:“……如王夫人之貌,天子自帷中望见焉”[5];再如《资治通鉴·汉纪》五十三卷:“……丙申,汜将兵夜攻傕门,矢及帝帘帷中,又贯傕左耳”[6]。另外,丝织品在汉代价格高昂,纱、锦、罗等丝织面料不少用于制作帷幔,这也是使用者身份与地位差别的重要体现。帷帐在魏晋南北朝时期的流行体现了封建王朝的等级制度,魏晋时期,帷帐是一种国君赐予病重臣子的特殊慰问品[7]。如此看来,帷幔在现实生活中除了装饰室内环境外,在后来的演变中还承载着一定的礼仪与象征功能。

二、帷幔的历史流变梳理

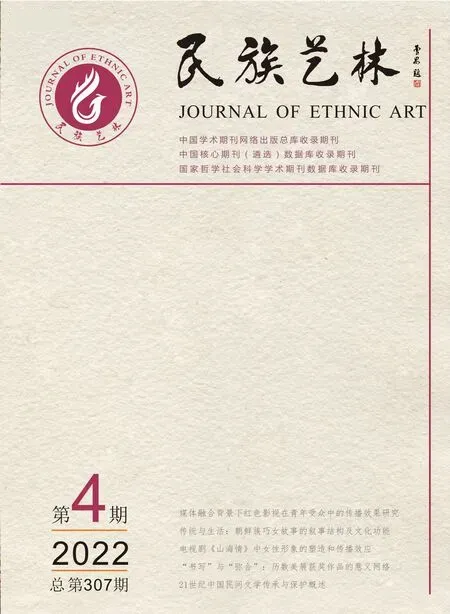

帷幔图像是宋代墓室壁画中较为普遍的一种绘画装饰元素,其粉本源于两汉时期,这是帷幔图像发展的第一个重要起点。为研究方便,将汉至隋唐五代部分墓室壁画中的帷幔图像图示梳理如表1。

表1 汉至隋唐五代部分墓室壁画中的帷幔图像(线描笔者绘)

总体来看,两汉和魏晋南北朝这两个时期的帷幔形式应属于同一绘画系统。画家对帷幔的表现作出了种种尝试和探索,最初是对帷幔的标准化处理,之后便努力追求和表达帷幔柔软下垂的质感和纹理结构,其中不乏匠心独具的构思[8]。首先汉代墓葬壁画中的帷幔图像,常见于画面厅堂上方、壁面上以及帷帐周围。这些帷幔形象大多呈整齐划一的圆弧形态,被组绶较均匀分段束起,数量和大小根据建筑物规模而定,并且这种弧形状帷幔可以延续到建筑物体的两侧。在许多汉画像石也多见帷幔,且画工刻画帷幔的手法也不尽相同,有的上面刻画对称的曲线纹饰,有的作剪影状的造型,没有组绶,是更为纯粹的画面装饰,如东汉晚期山东嘉祥武氏祠前石室第3 石中央《阁楼图》画面中殿堂房檐下的圆弧状剪影式帷幔。到了魏晋南北朝连弧状帷幔样式继续保留了下来,越往后对帷幔质感的刻画更加明显,并逐渐形成一种稳定的样式,侧重表现正面的古朴风格,帷幔结构平面且线条化。

到了五代帷幔的刻画逐渐写实,帷幔形式大不同于前期朝代,褪去被组绶束起的圆弧形状,整体面积缩小,勾勒出上下层次分明的垂幔形象,结构更加精细清晰,在垂幔上方绘有精致的纹饰。在五代时期的王处直、冯晖墓室壁画中几处可见。

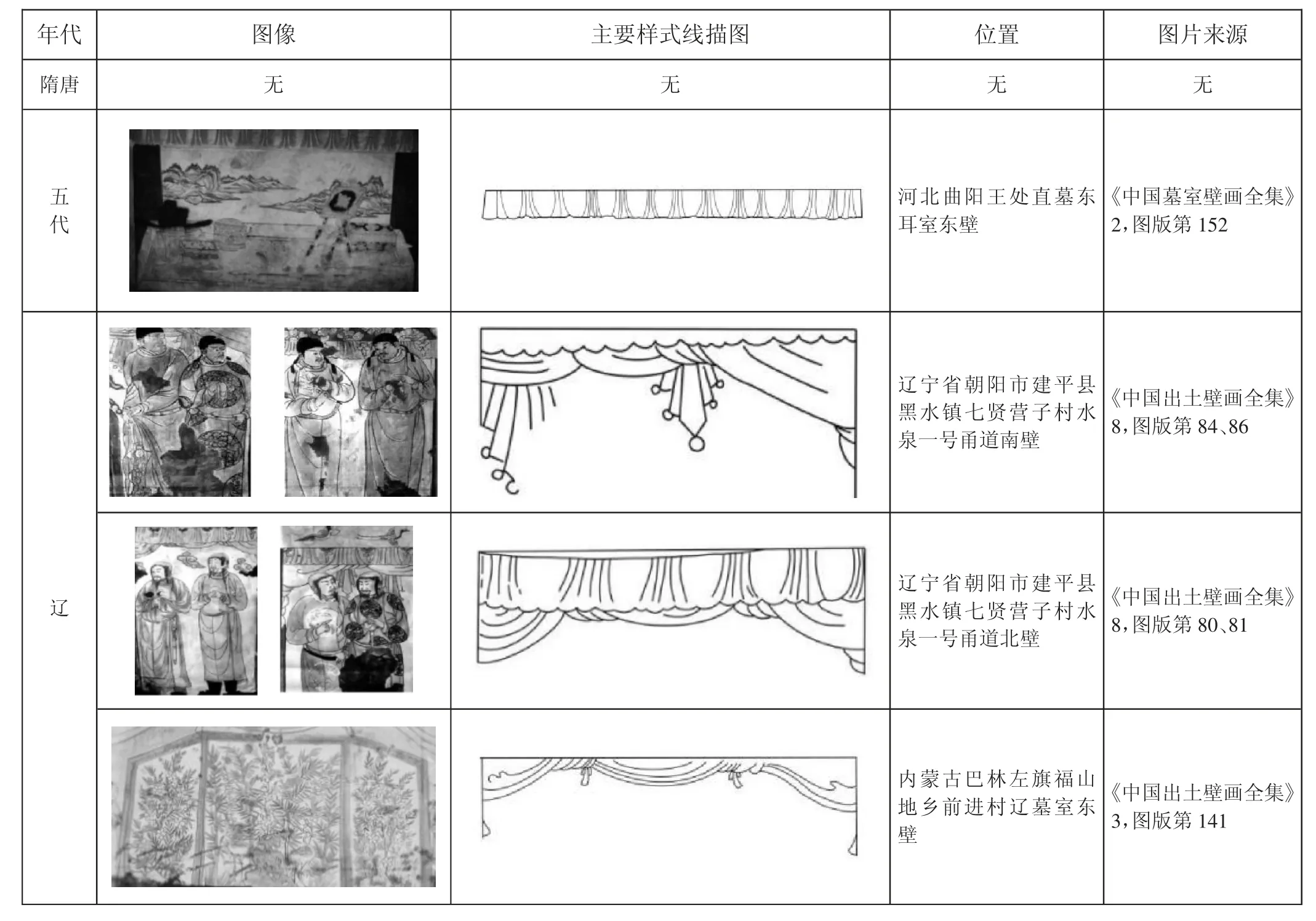

两汉至五代时期的有些帷幔样式在后来的宋代墓葬壁画中得到了较好的继承与发展,墓室壁画经历汉、唐、五代发展至宋,已经完成了从家族到个人小家庭的丧葬体系转变。宋代壁画图像内容丰富,蕴含着大量的历史、地域文化信息,为便于将墓室壁画纳入整个宋代墓葬系统中进行研究,对宋代墓葬中的帷幔图像分布情况进行系统梳理尤为重要。宋代墓室壁画的遗存梳理数量总数是124 座,主要集中于北宋时期,南宋数量极其少,墓葬出土帷幔图像如表2。

表2 宋墓出土帷幔图像一览表

由表2 可看出:

将目光集中在宋代墓室壁画,就会发现塑造帷幔图像的宋代墓室壁画题材大致可分为享乐生活、伦理道德、身份地位三类,具有浓厚的世俗化气息。最为常见的是室内生活类题材,表现墓主人日常生活的庖厨、宴饮、梳妆、乐舞等;其次是《夫妻对坐图》一类表现夫妇关系融洽、和谐的开芳宴题材,也有少量描绘女主人的图像,旨在凸显女主人的身份地位与治家能力等;也有少量宣传伦理道德、强调人身依附关系,如《戏儿图》。

三、宋代帷幔的图像志分析

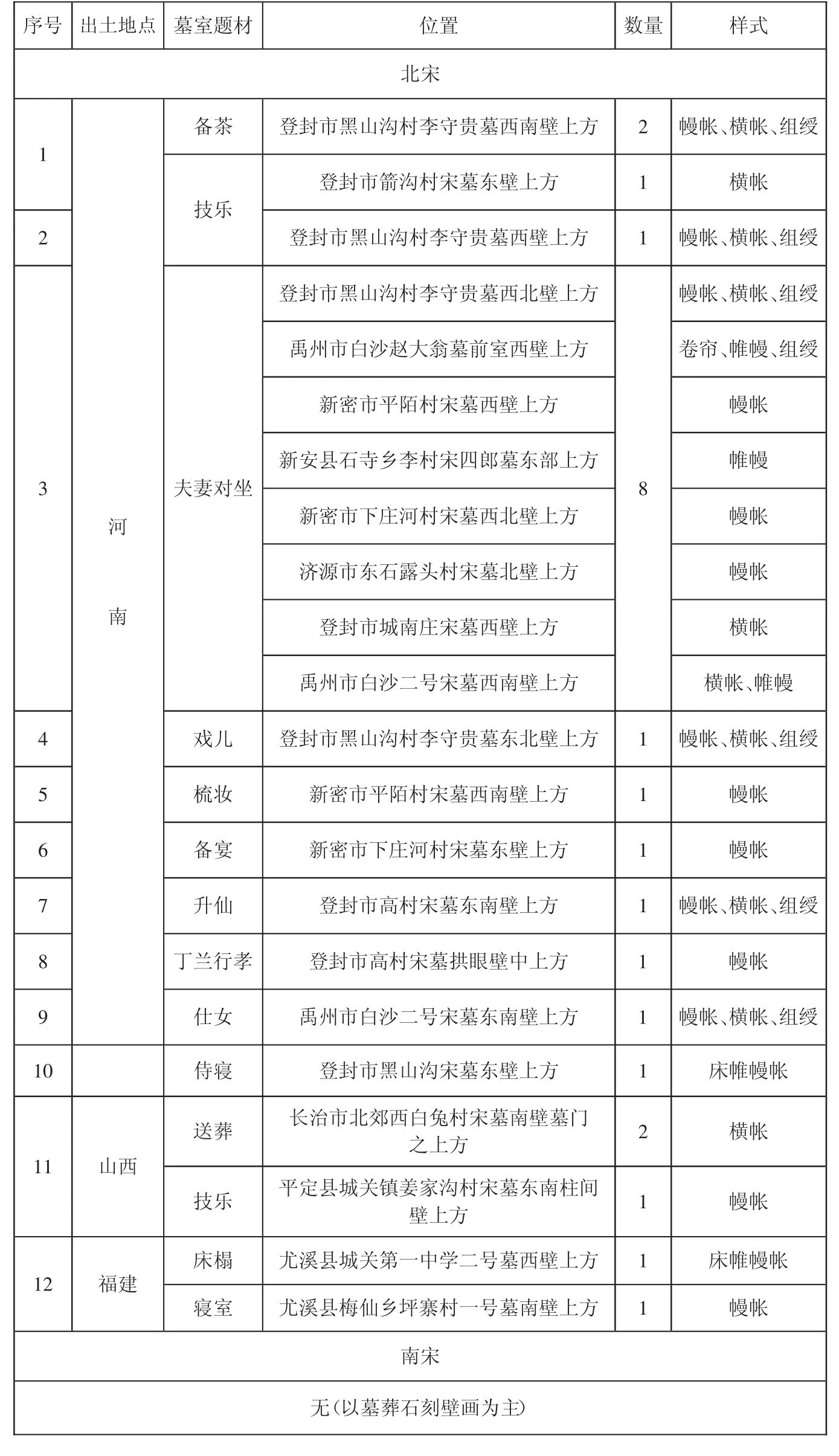

“图像解读,首先是对图像记录者的解读,即了解这些图像是谁的想象。”[9]以及他们为何要在墓室壁画重新创作帷幔这种图像形式,具体说来,不同时代、不同的创作者,具体动机可能各有不同。墓葬营建中由于偌大的空间,为画师们的书写、绘画提供了良好的环境,相比在器物局部上的刻画更易创作,而画面周围的装饰图案也可看作绘画作品装裱所使用的丝织物的呈现[10]。宋代墓葬中的壁画图像上多装饰有帷幔(见表3),这和生活中的帷幔装饰交相呼应。墓葬壁画中的帷幔图像不仅在外形上模仿了生活中的帷幔,很多图示也源于当时生活中流行的帷幔样式。

表3 宋代墓室壁画中的帷幔图像主要图示(线描笔者绘)

(一)组合样式

通过对宋代墓室壁画帷幔图像概括梳理,在墓室壁画建造中参与塑造的帷幔样式可大致分为四种类型:

第一类是悬挂于屋檐之下的横幅帷幔,其样式简单整齐划一,往往可以横跨连接整个墓室。如河南登封城南庄宋代壁画墓西南壁的《梳妆图》上系赭黄、淡青幔帐(图1),帐下左侧放一货架,盆架两侧有两女子,左侧女子梳着高鬓仰视右侧女子,右侧女子低头俯视面前盆中水,右手抬起似在理鬓。再如位于西壁的《宴饮图》上方的帷帐形象几乎与西南壁壁画中的帷帐形象一致(图2),帐下砌一桌二椅,右侧椅子旁绘一妇人袖手观坐,桌旁站两侍女,其一捧磐,另一端碗提注水,似乎在斟茶倒水。对于以上帷帐形象的刻画可见于南宋画家梁楷的《白描道君像》中(图3),稍有不同之处是在此画面中间右方位于屋檐下的横幅帷帐只有单层。

图1 河南登封城南庄宋代壁画墓西南壁

图2 河南登封城南庄宋代壁画墓西壁

图3 《白描道君像》局部

第二类帷幔结构较前一种更为复杂,以横帐、幔帐、组绶的图式组合。如河南登封箭沟北宋晚期壁画墓西南壁的《侍奉图》(图4.1),画面上方系浅绿色横帐组合弧状不一的淡蓝色幔帐以及三色组绶。相似的帷幔形象还出现在了同一墓室西壁的《夫妇共坐图》中(图4.2),上方同样系浅绿色横帐结合花纹幔帐,并且帷幔正下方系有组绶绣球,使帷幔更加多样化。这两者画面所绘帷幔样式几乎一致,后者除了平添了一株绣球并无二异,可能是为了烘托主人公夫妇关系的和谐美好。

图4.1、4.2 河南登封箭沟北宋晚期壁画墓西南壁《侍奉图》、西壁《夫妇图》

图5.1、5.2 河南新密平陌宋代壁画墓西南壁《夫妇共坐图》、西壁壁画《梳妆图》

第三种样式主要以单独帷幔呈现,房檐下直接将两边束起,去掉了房檐结构下方的横帐,多出现于较窄小的门窗,如河南新密平陌宋代壁画墓西南壁的夫妇共坐景象(图5.1)和西壁的女子梳妆场景(图5.2)上方系幔帐组绶被束于两边。此样式在宋代书画中也多为常见,如北宋郭熙的《寒山雪霁图》中描绘了屋内两位学士坐在束有帷帘的门窗前和拿鱼的渔夫交谈的场景,再如同样在他的画作《雪山兰若图》中也刻画了类似的帷帘。

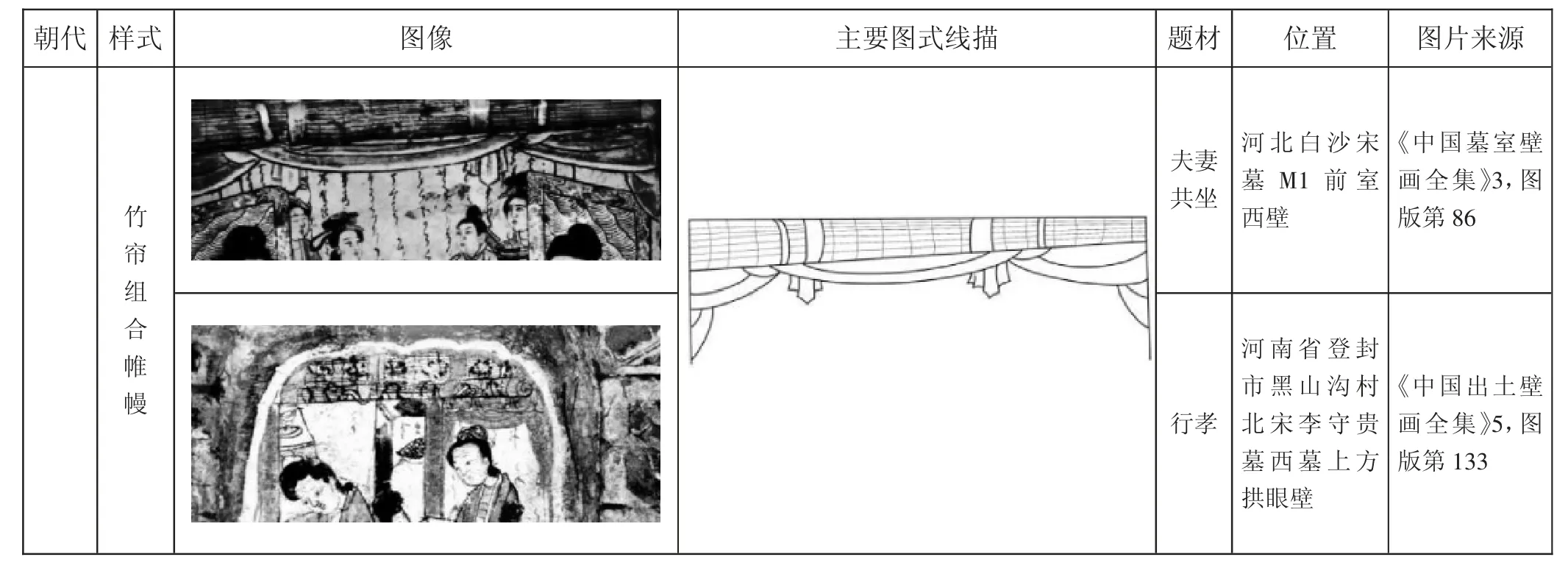

此外,壁画中帷幔也常与竹帘组合形式出现,不同于前面三种以独立纺织物的形式装饰,以组合竹帘悬挂的复式帷幔图样使二者的衔接令内外空间的层次更加丰富,宋代建筑的外檐也时常挂有此类组合帘幕,人们根据遮挡需要灵活组合。如白沙一号墓前室西壁壁画的墓主夫妇(图6),画面上方有卷起的竹帘,竹帘后有束于两边的帷幔。总的来说,此类帘幕组合在墓室壁画中较少,但在传世绘画作品中常见。那么,一般什么情况下才绘画竹帘?究其原因,伴随竹帘的帷幔主要是用于建筑外檐,而墓室壁画描绘的大多是室内活动场景。

图6 河南白沙一号墓前室西壁壁画

(二)结构与纹理

想要表现出帷幔这类丝织物的质感,必然少不了对其纹理线条和结构的刻画,用线的轻柔、硬朗与否,给予人的视觉感受也有所不同。如河南登封箭沟宋代壁画墓西南壁《侍奉图》(图4.1)中,帷幔用线根根分明且繁密,位于上方横帐的褶皱呈“爪”字纹理,由组绶束起的每组帷幔大小稍显不同,线条的粗细变化能使人感受到帷幔随组绶松紧变化相应的垂感重量。相比北宋墓室壁画中的绘画形态帷幔图像,南宋泸县宋墓石刻中的帷幔更能清晰见脉络纹理,有些石刻帐幔图像中刻画的线条疏朗有序,很好地体现出帷幔厚实、悬垂之感。

宋代壁画帷幔的结构可以在前代找到雏形,德阳市黄浒镇蒋家坪汉画像砖墓的《秘戏图》中绘有悬于床上的帷幔[11],分两段卷起,垂有绶带,两侧的帷幔通过线条的穿插描绘了布褶之间相互叠压的关系,这种形式的帷幔在宋元时期墓葬壁画中得到了很好的继承和发展[12]。在汉画像中,艺术家对帷幔大多只作剪影式的造型,无细节刻画,也无组绶,看起来更像是装饰图案。有的帷幔上绘有对称的曲线装饰,似在刻画帷幔上的图案[13]。在宋代墓室壁画中,尽管只是简单的横帐,也能看出应有的褶皱细节,更不用说其他组合式帷幔,由此可见宋代画工对帷幔结构的刻画颇有自己的心得和方法。

(三)色彩与纹饰

宋代画工对织物质感的刻画也有一定程度的追求。最典型的是河南郑州登封黑山沟壁画墓东墓的《侍寝图》(图7),画面上方系一组帷帐组绶,内外两层,颜色不同,深浅不一,呈圆弧状下垂间隔束起,下垂一同心结,帐下正中绘一张床,床四周有群山图像,床上垂挂淡青色透明小花帐,低垂状态且呈人字形状,帐上布满黑色蝶花纹,床前有一穿淡青色服饰的侍女,背向画面手捧衾被正要铺床[14]。整幅画面中透明蝶花帐占据了大部分面积,观者的目光自然而然被透明状的蝶花帐所吸引,蝶花帐四周被帷帐围绕,织物上精细的黑色蝶花纹已经透露出其华丽的质感,花帐内侧的部分若隐若现,营造出温馨私密的室内空间。再看另一例,河南白沙宋墓M2 墓室西南壁《夫妇共坐宴乐图》中的上方蓝绿色横帐上绘有黄色的卷状云气纹,均匀分布在褶皱之间,而正面束起的帷幔为绛色。可以看出,宋人偏爱有深浅对比的帷幔,在其他宋画中也不难寻觅,如南宋刘松年的《天保九如图卷》(图8)中树木后方的房屋门窗的帷幔就是深色系横帐饰以浅色系帷幔,又如《清明河上图》中的几处房屋(图9.1),无一不是深色横帐组合浅色帷幔(图9.2)。墓室壁画中大多帷幔上没有饰以精细纹样,主要以纯色描绘,这应该与宋代推崇的朴实简约美学理念相联系,而个别绘有较复杂纹样,更多的是为了彰显墓主身份与地位。虽然我们无从得知当时宋人如此用色的心境,但色彩或者纹样应是当时流行的,抑或是附和墓主人的爱好绘制的。

图7 河南郑州登封黑山沟壁画墓东墓的《侍寝图》

图8 《天保九如图卷》中的局部

图9.1、9.2 《清明上河图》局部

四、宋代帷幔的功能与意义

(一)构造和装饰空间

贺西林先生曾说:“墓室壁画作为建筑的一部分,其分布结构自然要适应建筑的空间结构,同时,作为丧葬绘画的性质,其布局、安排必须体现一定的功能、反映特定的象征意义。”[15]宋代营造技术的水平有了很大的提升,室内空间的布局和装饰也出现了新的表达方式,这些表达空间的新手法自然而然运用到了墓室中。

宋代墓室壁画有的帷幔与室内结构紧密联系,起到了强调室内外空间关系的作用。如河南登封唐庄宋代2 号壁画墓东南壁上绘红色、蓝色碎花幔帐和靛青色横帐,下垂红色、白色组绶。帐下用砖砌一耳室,顶逐层收杀成阶梯,门边缘绘黑、橘红、红色边框,耳室内壁无图案(图10)[16]。层次有加的帷幔图像与室门虚实相映,增添了几许真实生活场景的氛围。在山西省汾阳市北郊5号金墓(图11),位于墓室西壁的夫妇并坐彩绘雕塑也有类似的结构布局,上方雕单抄单下昂四铺作斗拱,两边有格扇门且门楣下绘有浅色帷帐,墓主夫妇端坐于高桌之后。惊讶的是,从半敞开的门缝里也能窥见帷幔,目前宋墓中没有此类帷幔场景,在金元墓中能找见使用帷幔图像来构建图画空间的案例,如金墓中出土的《启门图》,墓壁中两扇门半开状态,门后上方的门楣下露出帷帐少许,右侧门后立一妇人,持盒欲出门状,相似的画面也出现在了元墓的《启门奉酒图中》(图12)。人物、门、帷幔一前一后的叠压显示出物体的前后关系,界定出画面的深度,进而暗示向内延伸的空间。

图10 河南登封唐庄宋代2 号壁画墓东南壁

图11 山西省汾阳市北郊5 号金墓墓室西壁

图12 辽宁省凌源市三家子乡老宫杖子村富家屯一号元墓墓门外

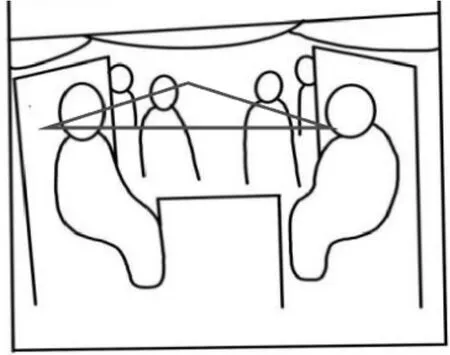

白沙一号墓前室西壁壁画的《墓主夫妇图》(图13),画中墓主夫妇侧身相向而坐于卷帘帷帐之下[17],墓主夫妇中间有一桌案,身后各有一扇屏风,屏风后面则是四位捧物恭立的使者。单看这张图,呈现出的是一派平常的家庭和睦气象,但构图的巧思就在于人物周围的家居装饰因素,四平八稳占据了画面的中心。艺术创作需善于处理空间,先看帷幔图像的安排,画面上方的卷帘和帷幔结合两侧下方的屏风把画面分成了三个空间,从外到里,分别是内室最外、内室中间和内室最里(图14)。主人公夫妇和卷帘帷幔构成最靠前的空间画面,是画面的主体和中心,占据画面比例最大;主人公夫妇身后屏风和中间的男女侍者则是被划入了第二个空间,身处于屏风后面的侍者指房屋中更隐秘的部分,整幅画面被置于一个居中且平稳的三点透视构图中。西方图像空间的创造依靠的是周围建筑场景的透视手法,画家能在二维平面上表现出三维立体空间感,而传统的中国画家在组织画面上更多依靠的是一些特殊的图像,如用帷幔这一装饰物延伸画面空间感,使用“重屏”或类似的叠压式构图,通过在画中增加物体之间平行的距离以达到“缩减”的效果和“错视”之感。

图13 河南白沙一号墓前室西壁壁画

图14 河南白沙一号墓前室西壁壁画手绘图

壁画中的帷幔通常是束起或者掀开状态,宋代古诗词中多有描绘帷幔高卷的状态,如“回廊隔树帘帘卷,曲水穿桥路路通”[18]“帘垂帘卷闲池阁”[19]“画楼帘幕卷新晴”[20]。也有描绘帷幔四垂的状态,如李清照《念奴娇·春情》:“楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚。”[21]还有用卷起帷幔转换场景作用的,如古文《齐东野语》中记载:“庭中人忽起立怒视,而殿上帘尽卷。有绿衣者出,坐东向,衣者坐西向,最后金紫人居中。”[22]文中描述帘卷起来后,人物随之出场,帘子成为场景转变的关键。另外王安石在《详定试卷二首》中亦有“帘垂咫尺断经过,把卷空闻笑语多”的描述,可见帘幔不仅承担阻断遮挡功能,还因为帘幔的卷起打通了两个空间[23],犹如舞台剧般效果,壁画中掀起的帷幔应该为观者而设定。在壁画中也能窥见如此功能的帷幔,如河南白沙宋墓M1 前室东墓的《伎乐图》中(图15),缀以赭色小花的银钩卷帘系上绛色帷幔被束于两边,幔下女乐十一人,分左右两组,因此帷幔成为主要人物亮相的背景,再如山西平定县城关镇姜家沟村宋墓室东南壁也有一幅类似的画面(图16),在此《乐舞图》中,画面上方及两侧都有青色帷幔,红白色条带束扎在两边,幔前有7 名女子呈弧形状排列奏乐表演。如此一来,画面中的“焦点”与“帷幔”的关系,帷幔图像可以概念化为画外空间的延伸。

图15 河南白沙宋墓M1 前室东墓

图16 山西平定县城关镇姜家沟村东南壁

(二)框式结构效果

宋代壁画帷幔在图像语言中还存在着许多框式结构的运用,就像是画工在墙面上设定了一个“画框”——帷幔。人物、家具、生活用品等内容仿佛被置于一个框形结构中,运用在仿木雕砖壁面上,形式各异、大小不等的帷幔比作隐形的“框架”,起到分割空间从而形成有序且层次丰富的视觉效果。在描绘室内相关活动时,一群人物在不同的室内场所从事着不同的活动,此时的帷幔可看作观者看向画面的窗口。例如河南省登封市黑山沟村北宋李守贵墓中的《备宴图》(图17),画面上方有一个连弧状帷幔,两侧帷幔被束起,画面中心则是两位女性在木桌前准备宴会食物的忙碌景象。画面中的帷幔和屏风、桌椅等共同构成了室内环境,而家具有的被帷幔遮住了一小部分,帷幔成为呈现画面主人公活动的背景。宋代墓室壁画描绘夫妇恩爱的“开芳宴”画面中也有不少绘有帷幔图像,大部分都是墓主夫妇坐于画面中心位置,上方的帷幔将墓主夫妇包括其他的人和物环绕,集中表现出墓主夫妇二人谦卑和睦的形象。对于这幅画来说,帷幔既起到了分割空间的作用,也展示了深层意义的礼仪象征。

图17 河南郑州黑山沟壁画墓西南壁

因此,画面次要事物的丰富性并不影响画里的主要形象,反而从具体的再现对象转化为构图的内在结构,在更深的层次上控制着对人物关系的视觉表现[24]。在整幅墓室壁画中,帷幔既是一个外在的物体,也是画面空间延伸的一部分,一方面帷幔图像为这个兼具礼仪与象征性的场所(表现墓主的领域)划分了界限,另一方面,墓主和帷幔两者互相渗透,形成一个统一的整体,间接控制了观者的感知,成为这一环境中的焦点。在这个环境中,墓主完美的形象被帷幔这一“边框”所定格,在帷幔的衬托下展现了出来。

(三)世俗化生活的体现

与前朝相比,宋之后出现的帷幔图像日渐世俗化,表现形式更为复杂多样,开始注重细节的刻画,也不再被封闭于幽暗的墓室之中,通常有人物的场景就会伴随帷幔出现,且描绘室内的帷幔,多半呈现高卷状态。

“程朱理学”是宋代官方艺术的指导思想,其对世俗生活影响最深之处主要体现在道德层面,即“以儒家的仁义礼智信为根本道德原理,以不同方式论证儒家的道德原理具有内在的基础,以存天理,去人欲为道德实践的基本原则”[25]。女子形象应内敛温顺,无论何时何地都强调了女子的贞节观,“男女有别”不仅体现在精神层面,更体现在现实生活环境中。再如描绘墓主起居的《梳妆图》《侍寝图》,布满画面的帷幔图像面积明显更大,暗示这属于私密的场所,观者视线可透过画面最外沿的帷幔层层向里延伸。由此,使画面具有隐秘、含蓄意味。因此作为室内软织物的帷幔除了有装饰的实用功能,也是隐私的“遮羞”,强调男女礼仪之意。

另一点比较有意思的是画家为了处理好帷幔、人物和室内氛围之间的关系,巧妙地对帷幔的造型做了视觉上的处理。比如帷幔面积越大,垂坠越低,则暗示私密空间的出现或者人物间亲密性的隐喻性越大[26]。不同于待客的厅堂,寝室场所属于更加隐私的空间,宽大的帷幔实现了对床卧的遮掩,如福建省尤溪县城关第一中学二号墓室西壁的《床榻图》(图18)、同一县的梅仙乡坪寨村一号墓室南壁的《寝室图》(图19),前者图中最上方镶嵌了一面圆形铜镜,铜镜下方绘有一床一幔帐,幔帐低垂至快接近于床被,丝带束于两边,床上可见有铺盖;后者整体壁画致力描绘木构房屋之感,房的正下方宽大的猩红色帷幔从中间分开,各系于两边的柱子,帷幔之内是一长方形大床,床前有两名侍女各手捧一物站在帷幔之外。立于帷幔之外这一举动从侧面表明此刻属于更为隐秘的空间。

图18 宋墓室西壁的《床榻图》

图19 宋墓室南壁的《寝室图》

绘有帷幔图像的场景有一个有趣之处是绝大部分都在有女性形象出现的画面。在宋墓壁画中,描绘的是多个不同的室内生活场景,包括梳妆、娱乐、就寝等,不同的场景皆有女性活跃在其中,帷幔通过统一的形式对多个图像进行了勾连。这一普遍形式使得帷幔与女性活动空间建立起了某种密切的联系。绘画是特定社会制度、文化心理的表现,艺术家所表现的形象背后总是和其所处的时代背景紧密相连[27]。而且墓室的内室也和女性紧密联系在了一起,作为女性活动场所,内室当然是由女性来开启,这不仅符合当时的伦理观点,而且通过女性来启门进一步强化表达了内室这一概念[28]。诚然,专门用于随葬的物品通常有陶瓷、家具等明器,这些冰冷的器物为人们司空见惯,而绘画精致的帷幔,无疑更有助于唤起生者对墓主生前生活的温馨回忆。

此外,贯穿宋代社会程朱理学的伦理观念对帷幔也有一定的影响,在古代墓室壁画中,帷幔是用来构造和装饰空间的为数不多的绘画符号之一,在现实中帷幔仅仅是家居的众多陈设之一,但它却被宋代画家挑选出来成为画面中组织绘画空间的主要构图手段。帷幔被看作皇室贵族是否节俭的重要标准,《邵氏闻见录》记载宋太祖赵匡胤刚刚建国时“宫殿内惟挂青布缘帘、绯绢帐、紫绸褥,御衣止赭袍以绫罗为主,其余揭用絁绢”[29]。因此宋代统治阶级通过器以载礼、礼仪规约将帷幔相关礼制纳入国家治理体系中,当然为宋代庶民或文人阶层制造的帷幔,通常较少受如此严格的礼制约束。世俗化是墓室壁画的显著特征,创作于其间的帷幔图像是礼制化外带有浪漫色彩的表现方式。

五、结语

宋代墓葬壁画中的帷幔图像,在隋唐期间鲜见,却在宋时大量流行,其帷幔图像在对前面各朝代帷幔图示的保留与传承外,又不失自身特色。首先是对当时现实生活中此类装饰丝织物流行样式的模仿,宋代墓葬壁画是对墓主生前起居生活的再现,帷幔图像的出现成为宋代墓葬世俗化的一个重要体现。由于宋代墓葬壁画大多是描绘内室生活类场景,上方悬挂的“帷幔”一方面指示这是室内场所,也有强调男女礼仪之意。其次,丰富了画面的空间层次,打破画面僵硬的局面,增加了画面的趣味性,犹如画面的“框式结构”效果,使画面中心人物更为突出,一种微妙的视觉感知在这种层叠交加的平面与空间之间穿梭。另外,帷幔图像也烘托了墓主夫妇和睦、家庭融洽,体现了墓主人身份、地位,被看作皇室贵族是否节俭的重要标准等。“帷幔图像”也从再现意义上的“视觉空间”转移到内容意义上的“图像空间”,在更深层次上控制着人物关系的视觉表现,可以理解为理学在人们意识中的深化,这些道德原理已然成为人们对空间内在感知的一部分,而不只是外部的装饰物体。

不论是墓室壁画还是传世画作中,都能窥见相似类型的帷幔形象。宋人在生活中身体力行,以静观和文化认知的方式践行着生活的审美化;以文房庭院为空间依托,以雅集交游的形式构筑赏玩情境的审美。叶朗曾指出:“日常生活的美,在很多时候,是表现为一种生活的氛围给人的美感。这种生活氛围,是精神的氛围,文化的氛围,审美的氛围。”[30]由观赏文玩进入到对历史、人生和文化的体味,这些体验充满联系于玩赏考证“外物”而兴发的“内乐”,也饱含睹物思人、物是人非的伤逝情怀。