日本构建新住宅安全网的背景、政策特征及启示

文/陆卓玉

引言

进入21世纪后,随着日本人口开始负增长,人口老龄化、少子化趋势明显、住宅空置率不断上升,日本的住房政策整体从重视新建与购房,逐步转向重视存量利用与更新,同时在住房保障领域退出国家直接参与建房的保障方式,将住房保障的职能下放至地方,强调鼓励民间力量参与的多元化住房保障。近年,伴随着日本房地产市场逐步走出泡沫阴影,租金房价均开始出现不同程度的上行,陷入居住困难的家庭类型更加多元化,规模也在不断扩大。住宅政策尤其是住房保障政策需要依据人口、经济与住房发展的新变化作出相应调整。2017年起,日本政府实施了新一轮住房保障政策,该轮住房保障政策以灵活利用存量空置房地产改造并带有一定保障性质的租赁住房为主要特点,增加了带有保障性质的租赁住房供给,值得我国深入研究与借鉴。

一、日本构建新的住宅安全网政策的背景

随着日本国内住房发展阶段与住房政策转变,国家财政在住房保障中投入预算降低,针对低收入家庭的公营住宅存量规模开始减少,与此同时,处于居住贫困状态与有贫困风险的家庭有持续增加的趋势,促使日本政府不得不思考新的住房保障政策与住宅安全网制度的建设。

(一)面向低收入人群的公营租赁住宅政策保障效果减弱

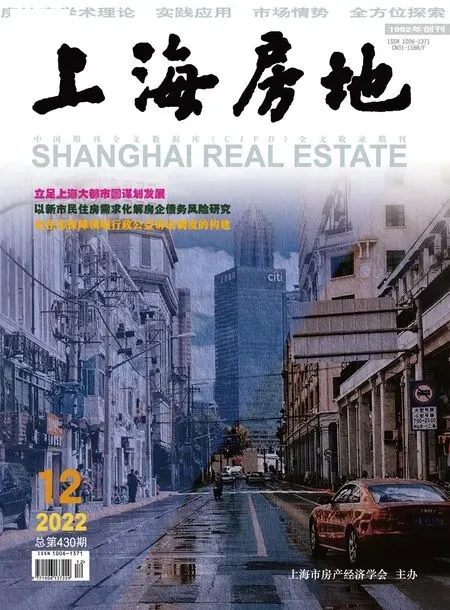

图1 1963年至2018年日本公营住宅数量变化(单位:套)

公营住宅政策是日本主要面向低收入人群的廉租房政策,也是日本住房政策的“三大支柱”①之一,该政策为无法负担购房或者自建房屋的中低收入人群提供了可负担的租赁住宅,为缓解日本战后严重的住房短缺问题作出了巨大的贡献。进入21世纪后,日本住宅存量已经较为充分。1995年左右,日本住宅政策从过去重视新建转向重视存量住宅,将保障和管理公共住房需求的职能进一步地方化,减少政府过度介入,公营租赁住宅保障范围也随之缩小,公营住宅的管理户数在2005年达到峰值后逐步减少。

(二)日本居住保障财政支出比重下降

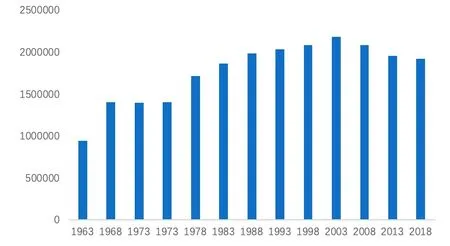

日本财政预算中用于居住保障的支出比重下降。由于高龄人口社会保障与国债利息偿还支出占比的增加,财政公共事业费的占比受挤压后下降较快,住宅相关预算受到影响。2015年相关费用支出占财政支出6.2%,较2005年下降2.8个百分点,较1965年下降13.3个百分点。国土交通省统计数据显示,2011年日本住宅相关财政预算约1900亿日元,2012年约1500亿日元,2013至2015年预算规模大约缩减至1600亿日元左右,年均预算较2011年减少了15.8%。其中用于公营住宅与高龄者住宅建设补助的预算从2011年的1800亿日元左右,下降至2015年的1500亿日元左右。

图2 日本公共财政中住宅相关预算变化(单位:亿日元)

(三)传统企业雇佣模式转变导致企业员工居住福利减少

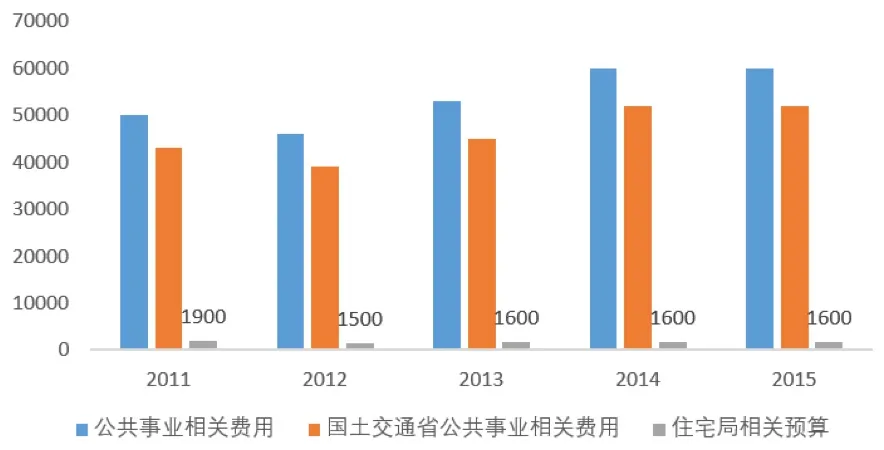

1990年后,随着“经济泡沫”破裂,日本企业开始逐步放弃“终身雇佣”模式,向合同雇佣制度转变,劳动雇佣模式的改变对住宅领域也产生影响。根据总务省统计局数据,1993年日本企业员工宿舍住宅存量达到峰值205.1万套后持续减少,2018年全国仅剩110万套,较1993年减少了46.4%。企业向员工提供租金低于市场价格的企业福利性宿舍型住宅的数量随着长期雇佣制度占比的降低而减少。

图3 1963年至2018年日本企业员工宿舍住宅数量变化(单位:套)

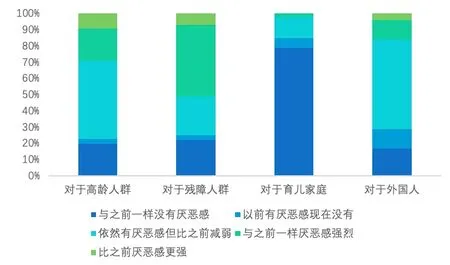

(四)多类家庭面临居住困难问题

不仅是低收入家庭,日本高龄家庭、残障人群、育儿家庭、年轻人都在不同程度地面临新的居住困难问题。安藤道人等(2020)研究发现,收入水平与居住贫困有直接的关系,但不同类型家庭因收入状况恶化而导致居住困难的路径和程度不一样,尤其是高龄单身男性中的低收入群体,陷入居住贫困概率相较其他群体明显更高。根据日本租赁住宅管理协会调查,租赁市场对于多类弱势人群入住有一定程度的拒绝感与厌恶感,约80%的出租方对高龄者入住租赁住房有厌恶感、70%对于残障人群与外国人入住有厌恶感,这些人群处于被限制入住的状况。房东以对部分人群能否按时缴纳房租有疑为理由,设置租客门槛,限制部分人群入住。此外,2010年之后日本房价上涨幅度持续超过收入增速,居民(尤其是年轻人)购买自有住房的难度增加。

图4 出租方对于弱势人群入住的意识调查

二、日本新住宅安全网制度的政策框架

考虑到未来日本老年人、残疾人、育儿家庭等可能处于居住困难的家庭会继续增加,但公营住宅保障效果持续减弱,2017年日本政府修正了2007年出台的《住宅安全网法》 ,进一步加强住宅安全网政策的作用,将低收入家庭、无房城市新市民(主要是单身家庭)、单身育儿家庭、地震受灾家庭、受新冠疫情影响收入降低家庭等纳入制度保障范围内,与公营租赁住宅政策形成有一定交叉重叠的住宅保障体系。

(一)新住宅安全网的政策框架

新的《住宅安全网法》修正法案于2017年10月25日开始实施,主要制度内容包括:不得拒绝受保障对象入住的租赁住宅备案制度、受保障对象的经济援助(提供租金补助、翻新租赁房屋补助与贷款)以及设立居住支援机构,提供必要的支援协助。

图5 新住宅安全网制度政策框架示意图

面向受保障对象的租赁住宅备案制度是新住宅安全网制度的基础。不得拒绝受保障对象入住的租赁住宅,又称Safety Net住宅②(安全网住宅),由都道府县、市区町村等各级地方政府制定面向住房保障对象的租赁住房供给计划,业主(出租人)向指定的政府机构备案,表明不会拒绝住房保障对象入住,进而由都道府县等公布备案住房信息、监督指导出租人,并且在此基础上实施经济援助。

备案租赁住宅改造的补助。改造与翻修的政策补助对象包括合租型住宅改造,提高老年租赁家庭的便利性和育儿家庭居住品质,为应对新冠疫情而进行设备改造等,无障碍化翻修工程、抗震翻修工程、平面布局更改工程等均可申请改造补助。改造工程补助原则上由业主在备案后申请,采取中央直接补助与中央地方联合补助的方式,补助金额与补助水平各地存在一定差异。

减轻入住者负担的财政经济补助。作为对登记住宅入住者的经济支援,政府对房租和房租债务保证费提供补助。对于月收入15.8万日元以下(收入分位线25%)且未领取其他住宅补助及住房保障金的低收入家庭,入住备案住房时由国家和地方公共团体向房东以及租赁担保公司提供补助,以减少其房租和租赁担保费用。地方和中央各负担1/2,房租补贴限额为每户2万日元/月,租赁担保费限额每户3万日元,两项合计不得超过每户24万日元/年。自备案住房入住起,最长提供10年的补助,但对同一入住者的补助总额不超过240万日元时,最长可提供20年补助。

居住支援机构是实施新住宅安全网制度的主体。居住支援协调会可以由地方公共团体、房地产相关团体、居住支援团体、社会福利组织等社会性非营利组织构成,帮助住房保障对象顺利入住民间租赁住宅,主要负责开展居住支援活动,代缴最低生活保障对象的住房补助金,以及针对居住支援活动的补贴发放。政府向居住支援协调会、居住支援法人所开展的居住支援活动提供补助,补助额度为1000万日元/年,折合人民币约60万元/年。

(二)政策实施效果

从新住宅安全网政策的实施情况来看,截止到2022年2月末,日本全国已完成备案登记的安全网住宅达71万户,成立居住支援协调会115个③,根据日本《住宅与土地统计调查》,2018年日本全国租赁住宅存量为1906万户,完成登记备案的安全网住宅占存量租赁住宅比例接近4%,原定的政策目标是2021年3月达到登记住宅数量17.5万户,目前登记户数超过预期目标。

(三)新住宅安全网政策的特征

1.保障人群类型多样,与其他住房保障政策交叉重叠。保障人群的类型与范围进一步向居住弱势人群扩展。除了原有的低收入者④以外,受灾者、高龄者、残疾人、育儿家庭、由于新冠疫情临时出现居住困难的人群均在住宅安全网政策的可保障人群范围内,除此之外,政策给予地方对于保障人群范围界定上的灵活性,地方政府可以根据本地情况增加需要确保住宅照顾者的保障类型(例如新婚家庭、外国人等)。

图6 日本住房保障领域政策覆盖人群及供给户数情况

对弱势群体的收入标准有所放松。针对高龄家庭、残障家庭与育儿家庭等社会弱势群体,新住宅安全网制度在收入标准上有所倾斜。相比公营住宅的保障范围一直集中于低收入人群,新住宅安全网制度考虑到由于非经济因素可能导致居住困难的情况,对于弱势人群的收入标准进行放松(放松至收入70%分位线以下),制度设计上加强了对于弱势人群的居住保障。

通常情况下体积流量都会用于表示处理气体的流量单位,旋风分离器处理气体的能力可以设为QN,同时也表示处理能力的指标值,旋风分离器在正常进行运转的情况下,很难避免出现漏气等问题,所以就可能导致旋风分离器进出口的气体流量值不同,那么,就可以用处理气体流量QN代表进出口体积流量值的平均值即:

新住宅安全网政策在公营住宅政策的基础上扩展了住房保障人群的范围,与公营住宅、地域优良租赁住宅等协同构建了一个多层次的住房保障体系。

2.重视市场力量与社会性非营利组织的参与。从保障制度的供给方式来看,新住宅安全网制度更加重视市场力量的参与。首先,政策通过财政补贴、适当降低租赁住房改造的备案标准等方式鼓励业主将民间存量住房改造为带有一定保障性质的租赁住房,充分利用日本存量空置住宅资源,从供给端鼓励业主主动向市场提供租赁住宅。这种并非政府直接参与建造提供保障性住房的供给方式,在不过多增加财政负担的情况下,增加了起到补充保障性作用的租赁住房供给量。其次,租金补贴至供给侧,减少对于市场化租金的冲击。在租金的设计上,规定租赁住宅入住者的房租金额不与附近同类住宅的房租金额失衡,使政策对于市场化租金的影响最小化,采用补贴供给方的方式间接补贴承租人。最后,从住宅后续管理与运营来看,安全网住宅的管理与运营几乎完全依托于市场机构,居住支援机构辅助参与房源供需匹配工作,绝大部分管理与运营的责任落到了市场机构身上。

居住支援机构作为社会性非营利组织在解决居住弱势人群入住时可能遇到的各类市场化机构难以解决的问题上所发挥的作用不可忽视。以高龄租赁人群为例:高龄人群入住租赁住宅前的特殊居住需求对接、入住后可能需要的医疗卫生服务对接、租后出现租赁纠纷的协调处理,以及退租或者老年人入住中死亡需要殡仪与物品清理等问题,都需要居住支援机构负责解决。另外,由社会性非营利组织参与租赁人群与租赁住房的匹配与斡旋工作,可以对市场化机构起到一定的监督作用,避免其过度追求商业利润而伤害居住弱势人群的利益。

3.放松存量改造标准,重视闲置房地产的盘活。日本人口处于少子化高龄化的负增长趋势,住房整体供大于求,城市住房空置率超过10%且有持续上升的趋势,城市存在大量闲置房地产。新住宅安全网制度鼓励租赁管理企业改造符合一定标准的存量房地产而非新建为租赁住房,向政府认可的保障人群出租。在存量改造标准上,对面向单身与单亲家庭的合租型住宅改造标准进行适当放松。以单身合租住宅改造为例:日本国家标准规定普通租赁住宅建筑面积不得低于25平方米,东京都将登记安全网住宅的单身合租住宅单间最低建筑面积放松至7平方米。同时,中央与地方财政针对改造成本给予一定补贴,有针对性地扩大目标人群安全网住宅的供给数量。

4.财政补贴导向聚焦实物补贴。从国家财政补贴的方向来看,重点集中在实物补贴,以获得存量租赁住宅品质和质量上的提升。这不仅表现在直接的租赁住房改造费用补贴与针对改造费用的政策性金融融资工具的提供等,降低租客租金负担的租金低廉化补贴也是通过向出租方发放而间接实行的。另外,针对实物补贴设置了一户改造财政补贴的最高补贴金额上限,补贴金额上限的设置依据市场机构改造成本收益率,确保机构可以在补贴下获得一定的投资回报,旨在提高财政补贴的效率。日本政府内部认为:“对于民间租赁住宅的租赁方直接进行租金补贴,在是否会带来租赁住宅品质的提高上存在疑问,是否仅仅给财政带来没有限制的负担,等等,政策导入效果存在很多疑问,需要更加慎重的研讨。”由此可以看出财政补贴聚焦实物补贴背后的理由主要是为了存量租赁住宅品质的提升,以及确保财政补贴可以形成确定的实物投资。

三、结论与启示

2017年日本修订并进一步强化了《住宅安全网法》,构建了利用民间存量租赁住宅保障更加多元化的居住弱势人群的政策框架。这一转变意味着市场与社会力量在日本住房保障领域将发挥更加重要的作用,形成政府与市场共同参与住房保障的格局。在住房总量整体供给充足、人口负增长与高龄少子化趋势明显、居住困难人群增加、财政约束愈发明显等复杂背景下,日本住房保障政策引入市场化力量与社会非营利机构的参与,可以在公营住宅供给规模缩小的背景下,实现保障人群范围灵活扩大的效果。目前新住宅安全网住宅筹集数量超出原本预期,日本住宅安全网政策的制度设计值得我国学习与借鉴。

从日本住宅安全网制度的发展,本文获得如下启示:

从制度的可持续发展来看,由于保障性租赁住房政策需要借助市场化力量实现政策目标,作为一种长期性的制度安排,参与其中的市场化机构的可赢利性是支撑制度可持续发展的基本保障。在政策设计中需要更加重视培育市场化力量。以日本为例:在确保建筑安全的前提下适当放宽纳入安全网住宅管理的租赁住房的设计标准,降低了改造和建筑成本;企业使用财政补贴改造房屋后可以市场化租金对外出租,但限制其作为保障性租赁住房对外出租的最低年限。这些制度设计有利于提高社会化资本参与保障性租赁住房运营的赢利,增强其参与积极性。

从制度实施实际效果来看,社会化非营利性组织的参与有助于优化政策的实际保障效果。市场化机构天然有着追逐利润最大化的属性,仅依赖市场化力量难以实现其政策目标,若不引入非营利性组织参与,会增加政府作为监管机构的监管压力。社会化非营利组织的参与,一方面可以参与住房保障中部分不适合市场化机构参与的环节与部分业务,另一方面能够起到适当监督市场化机构的作用,有助于优化政策的实际保障效果。

注释

①1950年代起陆续出台的《住宅金融公库法》、《公营住宅法》与《住宅公团法》形成了日本住宅政策的三大支柱,这三个政策共同构建了日本战后政府直接干预住宅市场的政策框架。

②《住宅安全网法》即《住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律》,简称《住宅セーフティーネット法》,2007年7月公布, 2019年12月最新修订。

③统计数据截至2022年4月30号,资料来源:日本国土交通省,https://www.mlit.go.jp/common/001465951.pdf。

④低收入者为收入25%分位线以下者,具体为政令月收入在158000日元以下者。政令月收入是指家庭年综合所得金额扣除抚养费、特殊扣除额等后的月平均金额。