生态环境保护综合行政执法协同发展路径探究

于 卓

(农安县生态环境保护综合行政执法大队,吉林 长春 130200)

完善生态环境保护综合行政执法协同发展路径有利于调动各部门、各地区、各流域的环境保护行政执法力量,提高行政资源的利用效率和环境保护工作的质量。制约协同执法的主要因素是职责划分不清晰、执法标准不统一、协调机制不健全、责任追究不到位等。因而要充分研究以上问题的成因,然后在其基础上优化生态环境保护协同执法的路径。

1 生态环境保护综合行政执法协同发展的必要性

1.1 有利于深化生态环境保护综合行政执法

环境保护部门主管生态环境保护工作,但农业、国土、水利等工作也对生态环境保护具有重要的影响,因而生态环境保护工作牵涉环境保护、农业、国土等众多管理部门,需通过综合执法强化各部门的合作。国务院和中共中央办公厅在2018年联合印发了《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》(以下简称《指导意见》),改革的主要任务是整合执法职责、组建综合性的执法队伍、明确执法层级等。从《指导意见》中提出的改革任务来看,综合执法过程中涉及多个横向的政府职能部门,同时又存在纵向的执法层级问题。协同发展是实现横向、纵向联合的有效策略,是深化生态环境保护综合行政执法的内在要求,其中包括部门间协同、各级政府间协同、区域间协同、执法部门和司法部门间协同[1]。因此,协同发展有利于深化生态环境保护综合执法。

1.2 有利于满足生态环境治理的实践需求

在生态环境保护综合行政执法改革之前,由各部门各自负责主管领域的生态环境保护执法工作。例如,国土部门具有地下水污染防治执法权,海洋部门具有海洋、海岛污染防治执法权。综合改革之后建立了生态环境保护综合执法队伍,对执法权和执法职责进行了整合,各主管部门的部分执法权转移到综合执法队伍。即便如此,生态环境保护综合执法队伍在实际工作中依然需要其它部门的配合,生态环境保护综合执法是从执法层面保护环境,重在对破坏环境的行为进行惩处,而农业部门、水利部门、国土等部门,在生态环境保护综合行政执法改革后依然具有资源规划、资源开发等职能,应合理地开发利用水利、国土等资源能够减少污染和破坏,进而减少生态环境保护综合执法的工作量,同时强化生态环境治理的实际效果[2]。因此,从实际工作的角度看,生态环境保护综合执法协同发展有利于满足生态环境治理的实践需求。

2 生态环境保护综合行政执法协同发展中存在的不足

《指导意见》从2018年12月开始实施,各地区、各部门在执行过程中取得了一定的成果,同时也暴露出不足,问题主要体现在三个方面。

2.1 部门间协同不足

部门间协同不足主要表现在两个方面。其一,执法责任划分不清晰。《指导意见》要求建立生态环境保护综合行政执法队伍,这一过程中存在执法权划转问题,生态保护执法和污染防治执法统一划转到生态环境保护综合行政执法队伍,但其它职能部门也承担着配合管理的责任。因此,同一生态环境保护执法事件中常常涉及多个部门,虽然存在主次之分,但责任层面依然较为模糊,容易出现管理重叠,导致行政资源浪费。其二,联席会议机制运用不充分。综合执法中,主要采用联席会议的形式实现协同工作,但联席会议并非行政组织,仅仅是一种较为灵活的协作机制,其在实际工作中表现出规范性不足、体系松散等缺点[3]。

2.2 区域间协同不足

生态环境保护工作常常需要跨区域协作,因为地区间的生态环境存在紧密的联系,需进行协同保护和治理。跨区域生态环境保护执法,是生态环境保护综合行政执法的重要组成部分,在实践中发现,跨区域生态环境执法机构间难以协同,各区域执法机构容易出现各自为政的情况。另外,跨区域生态环境执法还面临着执法依据不统一的问题。因为生态环境保护相关的法律较多,除国家统一制定的法律法规外,省市级行政单位也能制定地方性法律法规,因而跨区域协同执法可能会出现法律依据不一致的问题。

2.3 缺乏完善的责任追究机制

生态环境保护跨部门协同执法和跨区域协同执法存在责任划分不清问题,只有各区域、各部门都严格履行执法依据,才能保证协同执法的效果,任何一方的不作为都会影响协同执法。但跨区域、跨部门协作中,缺乏对不作为的责任追究机制,主要问题是未约定评价标准和追究方式。责任追究机制中应明确表述各协作主体的职责、责任的表现形式以及具体的追责方法等,但这些内容未受到重视,在协作中常常未做出明确规定。

3 完善生态环境保护综合行政执法协同发展的路径

3.1 完善跨部门生态环境保护协同执法的路径

3.1.1 明确划分各部门职责

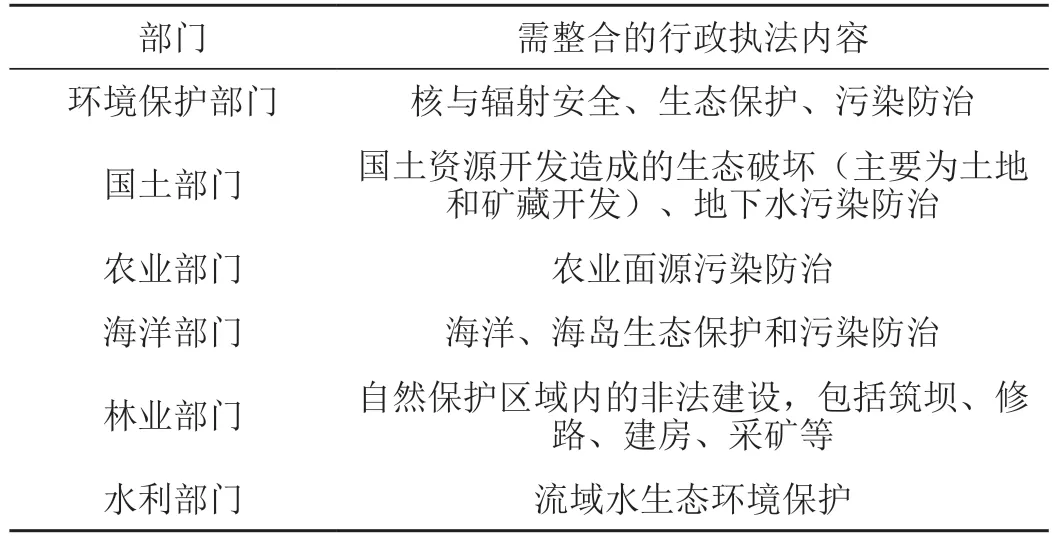

《指导意见》的第二部分明确指出了,生态环境保护综合行政执法改革的主要任务,第一项便是整合执法责任,由环境保护部门牵头,下设生态环境保护综合执法队伍,整合各职能部门的部分行政执法权,主要集中在涉及生态保护和污染防治的执法内容上(如表1所示)。但实际的整合范围并非仅局限在表1所规定的内容,《指导意见》鼓励探索更大范围的综合行政执法。因此,为了避免出现执法范围重合、执法标准不一致等问题,在多部门的协同执法中,应明确划分各部门的执法范围,重点针对当前未作出规定的执法内容深入的探索,为后续的综合行政执法总结实践经验。

表1 生态环境综合执法队伍的主要行政执法范围

3.1.2 明确跨部门协同执法的重要工作事项

第一,农业部门、国土部门、水利部门等属于行业主管部门,生态环境保护综合行政执法队伍主要负责末端的行政处罚工作。在跨部门协同工作机制下,应明确分配行业主管部门和综合行政执法机构之间的具体合作事项[4]。例如,由行业主管部门负责发现生态环境违法行为、立案和移交案件等事项,综合行政执法队伍负责案件处理。

第二,土地、森林、地表水资源等生态环境要素存在密切的联系,同一区域内往往并存多种环境要素。鉴于此,各部门在协同执法中应建立信息共享平台,实现互联互通,提高行政资源的利用效率。建议引入大数据技术,建立大数据平台,实现数据协同。

3.1.3 正确运用联席会议机制

第一,建立制度和程序,提高联席会议的规范性和纪律性。本质上讲,联席会议起到多部门协调的作用,不具备严格的强制性。在实践中发现联席会议存在组织结构松散、纪律性薄弱等问题,根本原因在于缺乏完善的管理制度和工作程序。在优化联席会议机制时要建立明确的制度,制定各部门间协同执法的工作程序。

第二,建立任务执行跟踪机制,充分发挥联席会议的作用。各部门通过联席会议商讨公共事务、达成一致意见后,应按照会议要求落实具体任务。为了充分发挥联席会议机制的作用,应该对实际工作任务的执行情况进行跟踪监督,确保会议上的各项要求落到实处。

3.2 完善跨区域生态环境保护协同执法的路径

3.2.1 建立跨区域执法协调机制

跨部门协作执法大多针对同一地区的不同职能部门,因而可采用联席会议机制沟通协调各项事务。但跨地区、跨流域与跨部门存在较大的差异,主要区别在于不同地区和流域的管辖范围较大,牵涉各级地方政府、各级行业主管部门,管理人员数量成倍增加,行政级别也各不相同。在这种情况下,应建立一套独立运行的跨区域执法协调机制,其关键是建立统一的协调机构,由专人负责区域间协调与沟通。例如,市级行政单位的生态环境保护跨区域协同执法由省政府设立统一的协调机构。再如,国内具有七大流域,包括长江流域、黄河流域、珠江流域等,跨流域的生态环境保护协同执法应该由政府设立统一的协调机构。

3.2.2 统一区域间执法标准

跨区域生态环境保护协同执法存在标准不统一的问题,主要体现在各区域的环境标准不完全相同,并且在行政处罚方面存在量裁基准不统一的现象。区域间生态环境保护协同执法,要求各区域统一决策、统一部署、统一执法标准,如果执法标准不一致,区域协同也就变成了各自为政,失去了协同的意义。例如,在生态环境违法行为的行政处罚中,主要处理方式为没收违法所得,同时缴纳一定的罚款。至于罚款金额,各区域具有自由量裁权,由此会导致区域协同执法时处罚标准不一致。经济发达的地区往往处罚标准较高,而经济落后的地区为了进可能维护就业岗位,对违法企业的经济处罚相对较低,这种差异会阻碍区域协同执法。因此,为了推进生态环境保护跨区域协同执法,应建立统一的执法标准,重点是在法律法规允许的情况下制定统一的环境保护标准和自由量裁基准[5]。

3.2.3 优化跨区域执法形式

生态环境保护跨区域协同行政执法对提高执法工作的质量具有重要的作用,因为协同执法不再局限于属地管理,各地区的生态环境保护部门和相应的执法力量可实现组合与调动。在这种管理模式下,可采用交叉执法、异地执法等形式,从而客观地掌握各地环境保护和污染防治的实际情况。另外,生态环境保护跨区域协同执法还可抽调各区域的骨干,组建联合执法小组,对污染严重的地区以及行政管理较为薄弱的地区联合检查与执法。

3.3 完善生态环境协同执法的责任追究机制

3.3.1 在协同执法体系下设立责任追究方面的规定

《指导意见》目的是对生态环境保护综合行政执法进行改革,从而平衡环境保护工作的效率和质量。在跨部门、跨地区、跨流域的综合协同执法中,由于牵涉的行政单位和职能部门较多,任何一方的不作为都会影响全局工作,原因在于生态环境中的污染问题具有扩散性、流动性的特点,如果不能控制源头,各区域、各流域都可能受到影响。因此,在协同执法中要确保所有参与部门和地区都严格落实工作,对于在协同执法中不作为的地区和部门,应追究其责任。协同执法是一种工作机制,法律和行政方面的约束较少,因而要求各参与方提前制定合作规则,在这些规则中要明确约定违反协作责任的惩处措施,作为后续责任追究的依据[6]。

3.3.2 建立责任追究的操作程序

在制定了责任追究的依据之后,接下来要解决具体操作层面的问题。显然,在追究责任的过程中要明确以下几个要素:(1)责任承担主体。这一点主要根据综合协同执法的参与方来确定。例如,多部门协同执法中通常是从各个部门选派执法代表,代替整个行政单位或者整个主管部门。因此,根据其所代表的部门和单位来确定责任承担主体;(2)责任追究的程序。主要包括如何发起责任追究的事件、各相关方如何参与责任追究等;(3)惩处形式和惩处力度。责任追究的意图是处罚协作执法中不作为的参与方,惩处形式通常为行政处罚,惩处力度需根据严重程度来确定,主要包括对责任主体的通报批评、记大过、免除职务等。

3.3.3 实现义务和责任之间的匹配

在建立责任追究机制时,应把握义务和责任相匹配的基本原则,换言之,义务越大,承担的责任也越大,反之亦然。在生态环境保护综合行政执法协作机制中,通常是各合作单位或者部门选派人员参与,在追究责任时,除了涉事人员外,还要追究其主管单位和部门的责任,因为后者对涉事人员具有直接领导权和监督权。各部门及单位内部存在职级差异,“一把手”承担主要管理责任,相关行政职员承担次要责任,这是践行责任和义务相匹配的主要策略。

4 结语

生态环境保护综合行政执法中,需调动不同流域、不同地区以及不同职能部门的执法力量,形成跨流域、跨地区、跨部门的协同工作机制。在构建和完善生态环境保护综合行政执法协同发展路径的过程中,要解决好各类制约性因素,明确划分各协作方的责任、正确运用多部门联席会议机制、设立跨区域协调机构、统一不同地区的执法标准,不断完善责任追究机制。