“混合式+”模式下组织学实验课程建设与优化

彭彦霄,吴敏,伍雪芳,季娜

(皖南医学院基础医学院组织学与胚胎学教研室,安徽 芜湖 241001)

2020年12月中国教育部高等教育司吴岩司长在世界慕课大会中指出,中国已将课堂学习和在线教学深度融合形成了新常态。把被动进行的教改变成积极主动的质量行动,促进中国高等教育的质量革命[1]。混合式教学是基于网络的一种新兴教学模式,它的核心是将传统课堂与网络化学习的优势相结合,在国内由何克抗教授最早提出[2]。至今已探索出不同的混合式教学模式,助力人才培养质量的提升[3-5]。组织学与胚胎学是医学专业的基础核心课程,开课时间为大一第1学期或第2学期。结合本校地方性应用型高水平医学院校的办学定位,共设置64学时,包含36学时理论课和28学时实验课,为单独授课。理论课与实验课的比例约为1.3∶1。本校自2019年秋季学期开始探索混合式教学模式下组织学与胚胎学实验课程的建设,至今已进行4个学期的实践且不断优化,取得较好效果,现将经验分享如下。

1 “混合式+”模式下,组织学实验课的建设理念

传统实验课中比较普遍的问题:一是大一学生对大学生活不适应而产生的畏难情绪,习惯于被动学习,主动学习能力不够;二是本课程主要研究的是人体的微观结构及其功能,结构抽象、内容繁杂难懂,学生学习兴趣欠缺[6];三是传统实验课均是用显微镜来观察组织和器官切片,学习形式单一,学习场地受限,没有自主学习空间;四是课堂沉闷,成绩评价单一,素质目标无法体现。针对以上问题,本课题组对标课程高阶性、创新性和挑战度的要求[7],基于混合式教学模式,从教学资源、教学方法、教学环境、教学评价等多个方面进行改革。如利用智慧教学工具的优势,在开课前将课程大纲、教学日历、成绩评价细则等相关资料上传至平台,注重前期引导,提前干预,加强交流,打消学生顾虑,明确学习目标。持续优化教学资源支持多种形式学习。利用信息技术赋能教学环境,虚拟实验中心、数字切片库、显微数码互动系统的使用,实现任何时间、任何地点和任何人皆可学的大课堂。建立多元化评价考核体系,注重过程性考核,将随堂测试、章节测验、组间互评、学生自评,主题讨论等均纳入考核,让学生主动学习,提高学习的挑战度。

2 “混合式+”模式在课程中的具体实施路径及特征性分析

2.1 思政元素与知识元素的混合 实验课程不仅可以培养学生动手操作和分析解决问题的能力,更是对其正确的价值观、人文素养和科研思维起着潜移默化的影响,是实施课程思政重要的渠道。将思政元素巧妙地融入专业知识,达到课程育人的目标。教研室已建立完整的课程思政资源库,并由省级课程思政教学名师负责教学设计[8-9]。以第1次实验课为例,学生通过学习切片制作过程,了解实验室老师在背后的默默付出,学会尊重他人劳动成果。规范操作,爱护切片和实验设备。通过辨认切片中的皱褶、刀痕等人工伪象,培养学生严谨的科学态度和寻求真理的决心。

2.2 多种资源的混合 利用超星学习通平台,提供多种资源,丰富学习形式。以上皮组织实验内容为例,课前发布实验课的微课和PPT,方便学生预习。课后发布相应的章节检测,形式均为读片辨认结构并填写名称,帮助师生了解知识目标的掌握程度。同时在讨论区发帖“请说一说你知道的上皮间充质转化(EMT)”,鼓励学生查阅资料,开拓视野,培养学习兴趣。上传的手绘作业,方便长期保存。章节中开设的“优秀作业展示”板块,增进学生之间的交流,也让学生体验到付出之后的成就感。

2.3 学习方式的混合

2.3.1 线上学习与线下学习混合 所有实验内容的音、视频资源、题库、拓展文献等均上传至学习通平台,学生可以随时进行线上学习,弥补课堂时间的不足。线下课堂通过随堂测试、提问等发现共性问题并予以解答,利用显微数码互动系统进行个别辅导,确保每位学生都有收获。

2.3.2 自主学习与集中学习混合 本校基础医学院虚拟实验中心建有1间开放实验室,共32台电脑,每台电脑均安装有完整的数字切片库。学生可在校园网自行预约时间段,通过人脸识别进入实验室自主学习,有效解决课后无法观察切片的问题。

2.3.3 个人学习与小组学习混合 每次实验课后,每位学生均要完成绘图作业并拍照上传至学习通平台,作业计入平时成绩。在整个实验中有10学时为综合性实验,均以小组为单位完成讨论、汇报任务,分别为1次“血涂片的制备、观察与分析”2学时,2次PBL教学“大叶性肺炎&正常肺”“肝癌&正常肝”各4学时。小组学习培养了学生的团结合作能力,也培养了学生互相欣赏、赞扬的优秀品质。

2.3.4 理论学习与实验学习混合 每次实验内容都在学习通平台上上传1份相关理论知识的自我检测试题,截止时间设定在实验课上课之前。目的是让学生能够有准备地进入实验课堂,有效解决了以往理论课与实验课间隔时间长,以及大多数学生没有养成课前复习理论知识的习惯所导致的实验课没有目的性和学习效率低的问题。

2.4 考核方式的混合 建立立体化考核评价体系。如线上+线下考核的混合、个人+小组考核的混合、过程+结果考核的混合。组织学实验课成绩由形成性评价与终结性评价组成,见表1。

表1 组织学实验成绩构成

3 “混合式+”模式的教学效果分析

3.1 研究对象 选取本校从2019年秋季至2021年春季连续4个学期的学生为研究对象,每学期随机选取同一专业的两个班为A组和B组,由资质相似的教师授课。A组班级采用“混合式+”教学模式,课前学生全部加入教师在学习通平台创建的班级,记录学习的全部轨迹,采用形成性评价与终结性评价结合的评价体系。B组班级采用传统实验课教学模式,即课堂上教师先讲授本次实验内容与学习目标,然后学生在显微镜下自行观察切片,教师巡回答疑,最后完成作业,采用传统的终结性评价。A组与B组为随机分班,各组学生专业相同。两组学生理论课均由同一位教师采用相同教学方法授课,保证了结果的准确。

3.2 问卷调查 学期末通过学习通平台发放问卷调查,调查对象是采用“混合式+”教学模式的所有学生,了解“混合式+”教学模式下,学生认为哪些资源或活动对自己帮助最大,包括数字切片、课件、课前理论内容测验、课中提问抢答、课后实验读片测试、绘图作业、小组任务等。

4 结果

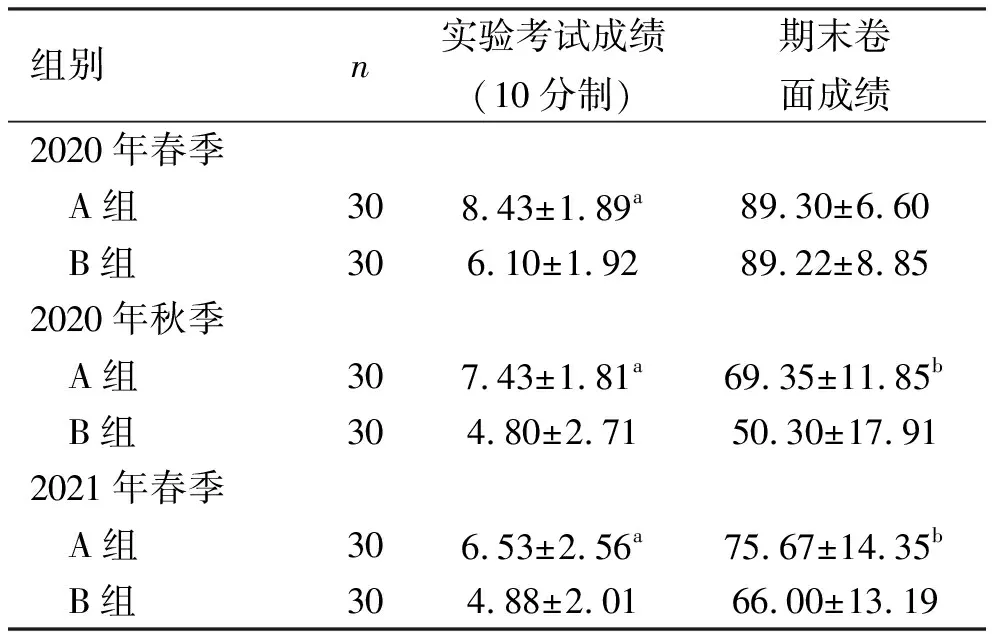

4.1 考试成绩比较 2019年秋季学期,A组学生的实验考试成绩高于B组,差异有统计学意义(P<0.05);但期末同卷成绩比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。2020年春季线上读片考试,A组学生成绩高于B组,差异有统计学意义(P<0.05);期末同卷考试成绩比较差异无统计学意义(P>0.05);2020年秋季及2021年春季,A组学生的实验考试成绩与期末同卷考试成绩均高于B组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

4.2 学期末问卷调查结果 86.36%的学生认为数字切片对学习最有帮助,有效解决了课堂时间和实验场地的限制,可以自主安排学习进度。74.55%的学生认为课程中加入理论内容的测试,很好地解决了理论与实验脱节的问题,且成绩计入平时成绩,督促自己养成课前预习、课后复习的好习惯,见图1。

表2 2019年秋季学期成绩比较结果

表3 2020年春季和秋季、2021年春

图1 资源帮助度问卷调查结果

5 讨论

《中国教育现代化2035》提出,加快信息化时代教育变革,利用现代技术加快推动人才培养模式改革[10]。各种智慧教学工具为教师掌握每位学生的学习轨迹,为实现“教师主导、学生主体”的转变提供了载体,至 2020年教育部推出首批国家级一流本科课程共5118门[11]。2021年5月,教育部公布首批课程思政示范课程699门。教研室自2019年起也逐步完善课程思政资源库,将思政元素与知识点相契合,将思政目标融入教学设计模板。2019年本课题组将学科开拓者、诺贝尔奖获得者以及我国杰出科学家的故事,融入学科知识中。通过学期末学生的问卷调查显示效果非常好,但是他们更希望听到身边校友的故事。2020年本课题组在学校大力支持下,将“疫”线校友感人事迹整理入思政资源库,通过集体备课探讨融入的路径与节点,课堂实施过程中同学很受鼓舞。2021年本课题组扩充了一系列国家应对疫情的政策,结合课程的专业知识,对尊重生命、守卫健康进行全方位的诠释。

经过前期摸索,本课程于2019年秋季学期正式实施第一轮改革。本轮改革在学习通平台建立了完整的课程体系以及配套的实验课试题库,实现了“线上和线下”混合的教学模式,但仍局限在注重实验课资源建设,并未打破理论课与实验课脱节的桎梏,且微课多以静态图片为主,数字切片库还在建设中。经过1个学期的实践,A组学生实验考试成绩明显高于B组,达到预定的教学效果,但在理论同卷考试未见到明显差异。

2020年春季,本课题组响应国家“停课不停学”的号召,实验课如期开课,数字切片正式投入使用,采用线上“自主学习+直播”相混合的教学模式,在直播授课中利用数字切片全景展示,同时更新微课视频,数字切片动态实录,确保线上教学的实质等效。在线上直播授课中,如在《呼吸系统》章节,持续更新疫情相关知识,分享校友在抗疫一线的感人事迹,有效地将“思政元素与知识内容”混合,拓展混合式教学模式的内涵。学期末的实验考试成绩仍高于B组,但理论考试成绩仍未见显著差异,可能与虽然强调复习相关理论知识,直播授课时会随机选人提问,但每次提问人数有限,有些学生网络不畅无法互动,故没有督促到每一个学生。而且由于是线上考试,题型以客观题为主,也可能是导致差异不明显的原因之一。

2020年秋季,本课题组继续对混合式教学模式进行优化,将与本次实验相关的理论内容以章节测验的形式上传至平台,要求学生必须在课前完成,并计入平时成绩,确保每位学生均参与其中,真正实现“理论与实验内容一体化”的混合。学期末,A组的实验考试成绩和期末理论考试成绩均优于B组,表明此种混合模式不仅有利于实验教学,同时助力理论知识的掌握,具有推广价值。

2021年春季学期,随着本校虚拟实验中心开放实验室的正式投入使用,实现“实体教室和虚拟空间”的混合。学生可以在课后预约时间自主进入开放实验室观察数字切片,为不同学习习惯的学生提供了自由选择的空间,实现“任何人、任何时间、任何地点”都可以学习的深度学习模式。在学期末进行的问卷调查中,86.36%的学生认为数字切片库对学习的帮助很大,有效提升了学习兴趣。但是学生对分组任务的认可度仅有40.90%、提问抢答仅有44.55%,究其原因学生认为分组任务完成需要课后大量时间查阅资料和准备汇报,组内同学不能很好合作,往往任务只是落在个别学生身上,负担过重。课中提问环节太过紧张,挑战了自己的舒适区,不太适应。针对以上问题,今后课程中会进一步优化课程设计,让每个学生都有获得感,同时加强思政教育,培养学生合作能力,帮助学生树立刻苦学习的远大理想。

“混合式+”教学模式在组织学与胚胎学实验课教学过程中取得较好效果,在医学基础形态学科中有一定的推广价值。今后继续对标“两性一度”的金课标准,结合本校“培养高素质创新性应用型人才”的培养目标,不断迭代优化,打造一流课程。