对秦汉鹿纹瓦当的艺术人类学思考

李时雨 高 明

(1.澳门科技大学 澳门特别行政区 999078 2.陕西师范大学 陕西 西安 710062)

新西兰人类学家雷蒙德·弗思以为,艺术人类学就是“将艺术置于具体的文化情景与社会语境之中进行研究,并注重对艺术社会功能的探讨。”[1]秦汉时期的鹿纹瓦当,造型丰富灵活、形象生动,是古代流传至今的具有实用与审美双重属性的一种独特的造型艺术形式,亦是“将艺术置于具体的文化情景与社会语境之中进行研究”的绝佳案例。因此,若探索秦时期汉鹿纹瓦当的发展脉络及文化意蕴,就必须考察其文化情景和社会语境。

若追溯历史,我们会发现,目前可知的原始时期器物器表上的鹿纹纹样,基本上集中在我国北方草原游牧民族的驻牧之地,如在北方地区的诸多史前壁画中,就显现有许多鹿的形象。这些鹿形象壁画,对鹿角的刻画极为夸张,通过对鹿角的描绘,展示出鹿最明显的特征。相比秦汉时期的鹿纹瓦当更早的青海卡约文化时期(卡约文化是中国西北地区的青铜时代文化,因发现于青海省湟中县的卡约村而得名,其历史断代约在公元前900年~公元前600年之间)中,就已经发现了彩陶上出现的鹿纹纹样,这也是彩陶上动物造型纹样中非常常见的图案纹样。随后的陕西凤翔雍城遗址中,发掘出土了非常多不同类型的鹿纹瓦当,有奔鹿、母子鹿、立鹿、卧鹿等10多种纹样,这些瓦当上的鹿纹纹样,一方面,会让欣赏者觉得生动形象(见图1,秦代子母鹿纹瓦当。现藏北京市丰台区射击场路15号中国园林博物馆。摄影:李时雨。见图2,东周时期的立鹿纹瓦当。现藏陕西省宝鸡市凤翔区秦雍城遗址博物馆。摄影:李时雨),这种比较原始的动物造型艺术的表现技法,被诸多学者解读为具有某种空灵和广阔的境界和自然塑形的造型手法,这样的理论观点,更接近于美术学、考古学及设计学中的理论思维模式;另一方面,我们若从艺术人类学的视野出发,还可以看到,这些秦汉时期瓦当上的鹿纹纹样,展现出秦汉时期的人们对鹿的观察和思考,秦汉时期瓦当上鹿的丰富形象,证明了当时人观察动物时的细节把握和深入程度。

图1

图2

我们发现,秦汉时期鹿纹瓦当,还有一个十分突出的特点,就是在展示雄鹿的造型形象时,鹿角的表现,都是非常突出的,鹿角可以占据画面中的很大一部分,鹿角与鹿身体的比例也接近一比一,这说明,鹿角也是秦汉时期人们非常关注的一种象征性和标志性符号。后文中,我们将会作进一步的分析。总之,这些鹿纹瓦当的出现,是有内在的发生逻辑和存在的合理性的,我们在艺术人类学的视野中考察秦汉时期鹿纹瓦当,是非常必要的。

瓦当,又称“瓦头”,顾名思义,就是筒瓦的头部。秦汉时期的建筑屋顶,已经普遍使用筒瓦。在建筑的实用性上,它可以起到防水、排水的保护作用。秦汉时期工匠们的高明之处,就在于他们不仅考虑到了瓦当的实用性,还在烧制过程中,以各种装饰纹样的加入,显现出相应的艺术性元素。这样,瓦当就不单单是一个简单的建筑构件,而是上升到实用构件+艺术装饰的建筑材料中的工艺品了。据现有资料显示,中国自周朝开始,就已烧制瓦当,但考古工作者在周原建筑遗址(中国历史上商代晚期至周代早期的大型建筑遗址,具体地点在陕西省岐山县京当镇王家嘴村西北,时间断代为公元前11世纪~公元前8世纪)中发掘清理出的瓦当,从形制上看还比较简单。但随着建筑材料的更新和建筑技术的发展,瓦当,变得越来越多姿多彩。秦汉时期大量的宫殿建筑的出现,即这种“大兴土木”的社会现实,无形中促进了瓦当的发展,且一度达到了巅峰。最明显的变化,就发生在秦始皇统一六国时,据汉司马迁所撰《史记·秦始皇本纪》载“……秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭,自雍门以东至径渭,殿屋复道周阁相属……”[2](6)可知自秦始皇统一诸国以降,中土之建筑业得到了空前的发展,瓦当这种建筑材料中的装饰艺术构件,亦借着此东风发展起来。可惜的是,瓦当艺术在东汉以后的历史发展进程中,变得十分缓慢,至两宋,竟已基本式微,逐渐因循守旧,失去创新活力。所以,对秦汉时期的鹿纹瓦当进行认真的研究梳理,还是具有无法替代的研究价值的,从艺术人类学的视野中深入研究,则更利于从一个新的视角,探微其深厚的文化内涵。

一

文化交流,是艺术发展的一个重要方向,如各位熟知的玉石之路、丝绸之路、茶叶之路等文化交流,带动了经济繁荣、政治往来、人口迁徙与文化融合。尤其要注意的是,秦代的动物纹瓦当图案,与其时曾流行于中亚、西亚甚至地中海沿岸的动物纹图案,具有很强的相似性,这也可以表明在汉代丝绸之路开通以前,不乏有欧亚草原通道这样的交流路径在沟通着东西方、南北方的经济与文化,一种大时空中的文化趋同现象,业已出现,中国和域外文化的交流,已经开始而且产生了影响。

依照人类学的观点,动物,是自然生物圈和众生食物链的一个重要环节,它在人类的生产和生活中,有着无法替代的重要性,与人类的生产生存休戚相关。人类在发展的过程中,非常依赖动物,因此,动物也是人们在进行生产劳动时的主要产品与交通工具,与此同时,人们重要的食物来源之一,也是动物。

此外,动物与人类的密切联系,也与人类的原始宗教信仰,有着千丝万缕的联系“……动物崇拜是在万物有灵论的基础上诞生的,是原始宗教的一部分……”[3](5)人类对鹿的狩猎,发生在人类大规模的饲养和驯化动物之前,是一种被捕食者和捕食者之间的博弈关系。人和鹿之间发生的这种捕猎关系,为鹿崇拜的形成,打下了根基。原始人为捕获猎物,会对包括鹿在内的所有动物,尤其是鹿,加以模仿,以更接近猎物,在这种狩猎活动中,鹿与人之间就会发生直接的接触(见图3,祁连山新石器时代岩画。图片资料来源:唐延清《祁连山新发现的古代岩画》,载《陇右文博》2005年1期第85页图版。图片绘制:甘肃省文化和旅游厅祁连山岩画工作室)。

图3

人和鹿,不仅是最简单的人和动物间的简单关系,在某种特定的情景中,人也装扮成鹿的形象并扮演着鹿的角色,彼此间的地位,就产生了重合与交错的关系。当人在打猎且获得收获时,无形中,就感觉到是鹿神在显灵、在暗助自己,也就是说,猎人将打猎的收获,也看作是鹿神的帮助,从而形成了鹿神崇拜。当然,鹿神崇拜的形成,必然是一个漫长的过程,在原始社会里,它要经历一个缓慢的发展过程,这个缓慢的发展过程中,是存在并反复上演着角色互换的交流现象的。从原古时期到秦汉时代,动物崇拜的文化现象,其跨度很大,我们从艺术人类学的视角去理解这种文化的交流与变迁,尤其是聚焦于秦汉鹿纹瓦当这一对应物上,就能看的更加清楚。

在这里,笔者所说的文化交流,其实是一个较大的概念,是为了便于阐述和理解。这里的文化,指的是“某一特定社会中普遍存在的价值观和理想”。[4](206)实际上,对于秦汉时期的鹿纹瓦当这一具体的研究对象而言,我们是要从艺术人类学的角度来诠释和审视其文化交流作用的。从文化传播的开始,一步步深入,我们发现,文化传播的概念和形式,在近代以来被不断地阐述和挖掘,在文化传播这个主题下,它还包括了代际传播、空间扩散等传播形式,而本文的重点,聚焦在空间传播形式上,即本文讨论的文化交流,重点关注的是空间传播形式。涉及文化扩展的形式,则可进一步囊括了迁移式的扩散和扩展式的扩散,我们在这里就不做过多的讨论。笔者这里说的文化交流,其实是中国和域外两种不同的文化相遇的客观事实下,所产生的冲突和碰撞及交流与借鉴。当前学界对于丝绸之路的研究越来越深入,研究的内容,也包含多个方面,如文化艺术、经济贸易、宗教传播等,国内现有的研究,已经将丝绸之路的文化交流,追溯至公元前2世纪,这与我们讨论秦汉时期的鹿纹瓦当的出现时间,当是一致的。

秦汉时期的文化交流,也呈现出一种双向交流的倾向,既有中土之文化向域外输出的例证,也有域外之文化进入中土而被吸收消化的情况,如其时的人们输出了中土的丝绸,同时输出了中土的文化,与此同时,也吸纳了源自中亚、东亚的蔬菜、水果等物质文化及歌舞、艺术、宗教等精神文化。从东亚地区诸文明到中国,鹿神崇拜的存在是确定的,此前诸多学者的研究中已经得到了证实。有从图腾信仰的角度去挖掘的,也有从萨满信仰的角度展开讨论的。关于阿尔泰语系的不同民族(蒙古族、达斡尔族、哈萨克族等)中的萨满教研究,都说明了鹿神崇拜的存在“……鹿崇拜是北方草原文化独具特色的传统和典型的图腾崇拜遗存……”[5]这是基于原始时期生产力极为低下的客观前提条件所决定的。此外,还有通过对北方狩猎民族的实地调查,旁证了中国北方民族对于鹿神的崇拜,是有着悠久历史的。早年间,也有学者对红山文化和北方民族鹿崇拜间关系的研究。可以说,鹿神崇拜,是跨民族、跨文化的、有交流的,我们只要从客观的地理条件和原始社会生产力发展条件出发,将研究放在当时的社会语境中观察,就能得出相对客观的研究成果。在这样一种文化氛围的背景下,由此而产生的与鹿相关的艺术品也是必然的。涉及有关鹿的艺术作品,在中土表现为秦汉时期的建筑饰件鹿纹瓦当,也是文化交流融合的必然成果。

二

上世纪的20~30年代,来自捷克布拉格学派的学者波特佳廖夫、雅各布森等人,将瑞士语言学家索绪尔的符号学理论运用到了艺术研究中,他们提出了艺术符号学的框架,从而引发了艺术符号学与艺术人类学交叉学科的研究和发展。法国犹太裔社会学家涂尔干(Émile Durkheim,1858~1917),对非西方宗教图腾的研究,是非常有参考价值的,他曾在自己的专著中写道“……如果没有符号,社会情感只不过是一个不稳定的存在。”[6](231)实际上,艺术本身,尤其是造型艺术,就是人类所创造出来的最重要的象征性符号,我们研究秦汉时期的鹿纹瓦当,必然也涉及到符号学与人类学的相应理论,来探讨其象征意义。

瓦当是超越个体的,它是被中国秦汉时期居住在中原内地的广大民众普遍接受的存在,而鹿纹瓦当的建筑饰件,又是其中最具象征意味的标志性符号的体现,其实用与审美的功能,决定了秦汉时期的鹿纹瓦当完全可以当做是一种艺术品来看待。为此,我们思考的范畴就需扩大到秦汉时期的社会背景、鹿纹瓦当的生产、鹿纹审美规范的形成等多元思维模式里研究探讨,在艺术人类学的视野里,瓦当是一个艺术符号系统,而鹿纹瓦当,则是整个瓦当符号系统中一个子系统的存在。

鹿纹瓦当,作为秦汉之际一种反复出现的艺术象征符号,已经超越了个人,进入到了秦汉时期的社会意识中,它的形制图案有不同的形式,这些不同的图案反映着鹿纹审美规范的发展,是被群体所赋予的。新的审美规范,会推翻旧的审美规范,但同时又保持着一定的惯性与稳定,它会进行内部的自我调节。那么,我们就可从这些鹿纹瓦当中,梳理出三种明显的符号象征意义,来应对秦汉时期的文化情景与社会语境。

首先,是象征祥瑞之意。瓦当这一建筑饰件,最早出现在西周,在秦汉时期臻至顶峰。西周时期的瓦当,比较质朴,作为一个建筑部件展现出更多的实用性;而战国时期的瓦当,就与青铜器装饰艺术有比肩之势了,具有一定的同步性。秦汉时期工匠们的技术水平,得到了大幅度提升,所制作的瓦当饰件的审美水平,也达到了一个巅峰。

鹿,在我国古代先民的心中,具有崇高的地位。特别是白鹿,我国先民们认为白鹿是祥瑞的象征。我国古代有“五瑞”之说,就是指白鹿、嘉禾、黄龙、甘露、木连理。其中,白鹿为先,在古代文献中,也可见许多关于鹿象征祥瑞的记载。《太平御览·春秋运斗枢》有“瑶光散而为鹿”[7](25)之载,其中“瑶光”,为北斗七星的第七星,在古代表示吉祥。而“瑶光”的散开之处,即为鹿。鹿本身,亦是代表吉祥的祥瑞之物。《瑞应图》有“夫鹿者,纯善之兽,五色光辉,王者孝则至。王者承先圣法度,无所遗失,则白鹿来……”[8]之论,《宋书·符瑞志》中亦提到“……白鹿,王者明惠及下则至……”[9](249)以上的资料,都可以说明鹿象征着祥瑞。可见,中国古代的先民们,早已经将鹿的形象符号化,变成了祥瑞的一种标志性象征物了。

其次,是长寿的象征。秦汉时期,是中华民族历史上颇具特色的历史转折期。秦统一六国,使中国正式进入封建社会,政治上的统一,必然带来文化上的规范和集中。在短时期内,这种文化上的规范和集中,将会带来社会生产力的长足发展。从物质文明的视角看,秦朝的制陶工艺,较之前朝有了更大的发展,科学技术的进步,反映在农业生产和建筑领域中,直接导致了制陶工艺的繁荣。社会生活的进步,开始对建筑提出了更高的要求,从客观上拓展了建筑饰件瓦当蓬勃发展的市场和土壤。秦汉时期,前有“百家争鸣”,后有“文景之治”,社会的稳定和包容,也为文化交流与创新的先决条件。

在美学思想上,是儒家思想和道家思想互补中合的状态。儒家思想,本质上是为了统治阶级服务的,反映在瓦当上,可视为权力的永恒和实用的长久;而道家思想在民间的影响,更为深远,主要表现为自然和谐,在其影响下的鹿纹形象,也更生动和自然。儒家和道家两种美学思想的互补共生,使得秦汉时期鹿纹瓦当展现出一种“天人合一”的审美内涵。

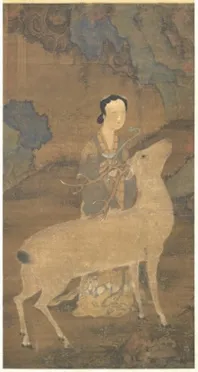

鹿象征长寿,是与中国源远流长的长寿文化、长寿观念有关的,在道教思想中,长寿是一个重要的主题。晋人葛洪所撰《抱朴子》,有“鹿寿千岁,满五百岁则其色白”[10](175)之说,南朝祖冲之所撰《述异记》,亦有“鹿千年化为苍,又五百年化为白……”[11](155)之载,很显然,鹿的形象,在后世逐渐发展成为道教经典中升仙的一个象征形象,但是,在鹿出现的诸多场合中,其“长寿”的意念则是贯穿始终的。无论是多么不熟悉这些图案的人,都能感受到鹿与长寿的紧密联系,这说明,鹿与长寿的关系,在中国文化传统中是源远流长,且深深植根于民众心目之中的(见图4,民间剪纸“福禄寿”,剪纸作者:安徽省六安市金寨县古碑镇,汪山峰。摄影:李时雨。见图5,宋《仙岩寿鹿轴》,馆藏地点:中国台北故宫博物院。摄影:李时雨)。

图4

图5

再次,则是王权的象征。秦汉时期的瓦当中,有很大一部分文字瓦当,直接表现了王权的思想,如“千秋万世”、“汉并天下”等,作为统治者都城宫殿所用的这些瓦当,自然是统治者渴望权力的长久,抑或炫耀自身的权势,这是瓦当作为建筑饰件,其象征纹样符号中,较为隐晦,但不可忽视的潜意识。反映在鹿纹瓦当上的王权符号,则更需仔细分析。

正是在秦代,我们可以看到鹿象征王权的种种表现。一方面,我们可以从墓葬和瓦当的考古发现中,找到依据;另一方面,则是文献资料和流传成语中,也有证据作为立论支撑。在红山文化时期的许多墓葬中,就有大量的鹿骨骼出土,这是原始社会的动物殉葬之俗的直接文物例证,而秦墓中出现的大量的鹿骨骼,相对应的,在人们的日常生活中,同时出现了许多与鹿有关的成语,如 “逐鹿中原”、“秦失其鹿”、“指鹿为马”等,这些成语背后的故事和文化内涵,多少都与权力有关。最明显的例子如成语“秦失其鹿”,其中的鹿,直接指的就是权力,失去了鹿,也就是失去了权力。而在秦汉之际的贵族墓葬中,鹿骨骼的大量出土,也是与权力的对应象征物有关。战国时期的贵族人家,已经开始流行养鹿,但他们饲养的鹿,除去是将鹿类比宠物的价值来体现的意思外,更多的是表现时人对鹿的喜爱。到了秦汉时期,秦朝大一统的局面应时而生,由于秦朝中央权力的集中,鹿的饲养规模,也以国家意志为推手,空前扩大。其形式,从之前的鹿台,转换成了鹿苑。也就是说,权力的集中,直接导致了鹿的地位上升,鹿与权力的关系也就更加密切了。这与饲养其他奇珍异兽的行为如出一辙,本质上,都是为了体现君主的权力。

三

物候,是与农业生产劳动息息相关的大自然的现象,是我国古代劳动人民在农业生产活动中发现和总结的自然中的动植物与气候之间的关系显现。人们会利用这种关系,来进行农业生产的预测与安排。我们熟知的候鸟、迁徙、冬眠这些自然界中的诸多动物本能现象,都是动物物候的直接体现,而本文所说的瓦当鹿纹中的鹿角造型,也是根据季节的变化而进行有规律的变化的,也是源自大自然规律的物候的集中体现。

我国古代的劳动人民对于物候这种现象的观察和记录,发生在遥远的古代,而对于物候这种现象的应用,则有不少典籍文献的记载,可作旁证。公元前1000年产生的中国最早的诗歌总集《诗经》中,就已经出现了涉及物候的文字;随后的中国现存最早的一部记录农事的历书《夏小正》中,更是明确地记录和实际上应用了诸多关于物候功能及作用的知识。其中虽有谬误之处,但对于中国农业生产的指导作用,是不容置疑的;至春秋战国时期,人们更是认可并广泛使用了完整的物候历法,这与当时的社会环境、农业生产的发展是相对应的,应该说秦汉之际的人们,也是继承和发展了物候知识的。还有,《逸周书·时训解》中,又进一步提出了七十二物候,是对物候知识的补充和完善……可见,我国古人对于物候知识的掌握和应用,是脉络完整和延绵不断的,这与中国农业立国的本质是分不开的。所以,秦汉时的瓦当纹样的设计和制作,也必然与当时的人们的生活及生产环境息息相关。人们对于鹿的观察和了解,就体现在这些鹿纹瓦当之中,鹿对季节交替的敏感,使得从事农业生产的劳动人民,从鹿角的自然变化即可感知到,工业化社会中的人们,是不具备这样敏锐感知的。

鹿的“物候”功能的显示,集中体现在鹿角的变化上,鹿角的变化,也反映着季节的更替,这是一种动物本能,也是一种自然的现象。古代先民们,就是通过观察鹿角的变化,从而加深了对于鹿的崇拜,先民们借此在尝试着掌握时间的循环往复和历法的规律演变。春天,鹿角生长,冬天,鹿角脱落,这种“物候”现象,亦是促使古代“物候历法”诞生的例证之一。后世之所以称鹿为“候兽”,也是将其原始的崇拜理念保持了意识的延续和语词的保留。

在艺术人类学的视域中,正是因为秦汉时期的人们拥有对生活和农业生产的需求,自然就需要去熟知并掌握物候的功能和作用。因此,将鹿角或者鹿本身作为建筑装饰纹样,而置于瓦当之上,就是对物候作用学习与掌握的实践体现,也可以说是鹿崇拜理念的延伸。鹿纹瓦当的发现与研究,其实是对中国古代物候学的个案补充,也符合艺术人类学发生、发展的内在逻辑。

鹿角的形象,有时会单独出现在秦汉的瓦当之上,我们在考察秦汉时期的瓦当时可以发现,装饰着动物纹的秦汉瓦当,数量不菲,而其中装饰着鹿纹的瓦当,又占了一半之多。鹿纹瓦当可以反映秦汉时期民众的生活和习俗,一方面,它是建筑艺术的装饰部件;另一方面,又体现着鹿崇拜思想意识,这其中还包含着鹿角图案中时间与“物候”的暗示观念。

从艺术人类学的视角,在注重审美分析的同时,更多的是能感受到秦汉鹿纹瓦当,在其时文化交流的情景和社会环境中体现的多元作用。鹿纹瓦当,在当时的社会条件下,随着社会环境的变化,而不断丰富其内涵,逐渐从文化交流融合的表征,发展成为一种象征性符号,在实际应用中,又被赋予了物候的功能和作用。这种不断拓展的直接后果,就是导致了空间和时间的完美结合,代表着秦汉时期的中国人对时空观的认识,从自然到自觉的提升。

鹿纹瓦当,只是数量庞大的众多动物纹样瓦当中的一种,将动物纹样瓦当的分析探讨,置于具体的文化情境和社会语境中进行研究,是可行的。对动物纹样瓦当的研究,也无意中发掘出其更多的艺术社会功能,在对历史和社会发展的脉络进行更深度挖掘的同时,也对中国古代动物装饰纹样中的审美思想和观念的继承和发展,有了新的认识。

——秦汉时期“伏日”考论