试析清末驻藏大臣联豫的教育体制改革

——以《联豫驻藏奏稿》为中心的历史考察

林 松

(伊犁师范大学,新疆 伊宁 835000)

西藏的新式教育始于清末,以张荫棠、联豫为代表的驻藏大臣在藏事改革中兴起了新式教育,而联豫继张荫棠之后,继续在西藏地方积极推行张荫棠的教育改革方案。专门研究晚清联豫驻藏期间兴办新式教育的研究成果较少①。实际上,联豫兴起的新式教育是清中央政府在全国实施教育新政的一个重要组成部分,固而,对于其驻藏期间兴办的新式教育自应放在清末新政的时代背景中予以实事求是地考察。文章拟以驻藏大臣联豫在西藏地方兴起的新式教育为考察对象,通过他驻藏期间的有关奏稿再辅之以其它相关资料对这一问题进行系统地梳理和分析,以期丰富对该问题的认识。

一、晚清西藏兴办新式教育的时代背景

19世纪中叶,世界已进入到资本主义时代,即垄断资本主义和帝国主义阶段,欧美主要的帝国主义国家竞相争夺海外市场,掠夺殖民地的物质生产资料。1840年英国用“坚船利炮”扣开了古老中国的“大门”,致使清政府被迫与之签订丧权辱国的《南京条约》,“使中国由独立的封建社会逐渐转变为半殖民地半封建社会”[1],随之帝国主义列强不断加大对中国政治、经济、文化的侵略,使得清中央政府陷入难以挽回的地步,到了19世纪末20世纪初,帝国主义国家更是蜂拥而至,竞相蚕食中国,清王朝“恰似颠簸在惊涛骇浪中的千疮百孔的小船,时刻面临着倾覆的危险”[2]。当时西南藏族聚居区也受到英、俄等帝国主义国家的侵略,我国西南边疆危机日甚,当时西藏地方总的政治形势是“俄人觊觎于北,暗中诱之以利,英人窥伺于西,近且胁之以兵。藏人则愚顽性生,罔知利害,亦且心怀疑贰……且西藏之地南通云南,北连甘肃,东接四川,万一西藏不守,则甘肃云南四川俱属可危,而内外蒙古长江一带,亦俱可虑。”[3]尤其是当时的英国“为了达到其扩大势力范围、侵占整个西藏的目的,先后以传教者、旅游者和探矿者的名义派遣许多密探到西藏。英帝的这种狡猾行径被西藏各族人民所识破,并遭到了坚决反对”[4]。为了达到侵略西藏的目的,他们又变换手法直接进行武装侵略,先后于1888年和1904年军事入侵西藏地区,强迫清政府签订丧权辱国的《拉萨条约》《中英会议藏印条约》及《藏印续约》,造成我国西南地区严重的边疆危机。

为了挽救危机,清廷决心整饬藏政,派遣钦差大臣张荫棠入藏查办藏事,力主改革。清季西藏地方的藏事改革伴随着清末新政展开,20世纪初,在遭到八国联军“洗礼”之后,为保全“风雨飘摇”的清王朝,掌握实际权力的慈禧发布新政谕旨,设督办政务处,揭开了清末新政之序幕,内容涉及政治、经济、军事和文化教育。在教育方面,清王朝“下令废除八股文程式……并废除了科举考试制度”[5]。清季教育新政的指导性文件“江楚三折”对教育予以高度之重视,其内容之一为“非育才不能图存,非兴学不能育才”。在这一口号的指导下,清政府下令废黜科举,广兴新式学堂教育。派驻西藏查办藏事、力主改革的钦差大臣张荫棠也效法新政、倡导兴学以响应中央的号召。“张荫棠,字憩伯,广东南海人。光绪十八年,纳资为内阁中书。十九年,考取海军衙门章京。二十二年,随伍廷芳赴美,充三等参赞……二十八年,唐绍仪赴印度与英议藏约,派充参赞”[6],“三十二年绍仪在北京与英使萨道义议定藏约,清廷命张荫棠以五品京堂候补并赏副都统衔入藏查办事件”[7]。张荫棠是清季颇有头脑和政治抱负的一位汉族地主官员,早年出国留学,受欧美资产阶级革命的影响,参与了与英国议约活动,洞察出英帝图谋西藏之企图,因此他“力主迅速整顿藏政,挽回主权”。他到任之后率先揭发参劾了驻藏大臣有泰等人“对外乞怜于敌、丧权辱国,对内贪污腐化、鱼肉藏民、营私舞弊的丑恶行径”[8]。接着他查办藏事,筹办包括教育改革在内的新政,得到多数藏族民众的拥护,不少人认为自此之后更要发奋努力,表示“从此我藏人决不存歧视汉人之心,同心协力,以御外侮,唯大人所以教之”[9]。之后继任的驻藏大臣联豫沿袭张荫棠藏事改革的各项举措,推行兴学措施,成效显著。晚清中央政府在西藏地区推行的新式教育改革,虽有些许不尽人意之处,但总的来看,瑕不掩瑜,在我国的西南边疆教育发展过程中占有极其重要之地位。而西藏地方在推行教育新政的过程中所体现出新的教育思想、教育政策难能可贵,值得后世之士学习借鉴。

二、驻藏大臣联豫在西藏地方推行教育新政之举措

清末西藏地方的近代新式教育是伴随着清末新政的影响而循序展开的,张荫棠在藏事改革期间,锐意改革、推行新政、发展教育、广兴学校,促进了西藏地方教育的近代化,给西藏传统教育注入了新鲜的血液。而这些包含兴办西藏新式教育设想在内的各项新政措施,虽然大部分终究未能实现,但是许多先进的办学理念、办学思想与方法却给予我们诸多的启示,为后来的驻藏大臣联豫继续推行新式教育奠定了坚实的基础,准备了条件。如果说张荫棠的贡献在于系统地提出了一套完整的兴办西藏新式教育的设想与方案,那么驻藏大臣联豫的贡献则在于具体内容的实施方面,为了达到开民智、培养新式人才的目的,联豫在清末新政的思想下,于西藏各地广兴各类新式学堂、发展各式各类职业教育,筹集办学经费,奖饬边学教师等,有力地冲击了西藏地方传统的宗教寺院教育,一定程度上开发了民智,转变了社会风气,“对西藏近代教育事业的发展无疑是一个很大的推动”[10]。

(一)创办各类新式学堂

1.初级小学堂

光绪三十一年即(1905年),清廷任命联豫②为驻藏大臣,翌年抵达拉萨,继续实行教育新政,抵藏上任后,他见“藏中锢蔽日久”[11],且西藏地方为“滇蜀之屏蔽,番汉杂处,文化未开”[12],而深有感触地说:“夫学堂不兴,则万事无以立其基,即使兵强,足以自守,亦终无以善其后,遑论其他”[13]。为此联豫设立“初级小学堂两所,分学生为两班,以三年为学期……咨行川省提学使,咨调数人来藏,俟学期将满,再调高等小学堂师范生来藏教授……劝令番民选送子弟入学,与汉民学生一律教授,不征学费,以期逐渐开通,为将来推广学化,番民自立学堂之基础。”[14]考虑到西藏地方风气文化习俗的实际,担心在学生班数、教员教法及学生管理方法诸方面一时难以适应当地文化习俗,他便“拟照新颁奏定章程(清末颁布的《奏定学堂章程》)略为变通办理,以期推行无阻”[15]。值得注意的是,由以上引文可知,虽说联豫为了劝令藏族学生入学就读,减免学费,所授知识与汉民学生相同,将来有了办学条件,再创办藏家学堂,可是响应者寥寥无几,来校就读的多为在藏汉籍学生。

2.达木地区设立小学堂

此外,联豫认为西藏地区幅员之广,而学堂仅局限于拉萨地区的区区几所,断难普及初等教育,因此联豫的办学“从拉萨逐渐推广到西藏的工布、达木、山南等地”[16],比如关于在达木等各地设立小学堂,就有史料显示:“再达木八族原系蒙古种类……又以原系大皇帝臣民,而习用番人之语言文字,亦属非是,因禀请派教习,前往达木地方,教以中文中语,以期渐明事理。奴才当即选派二人,携带中国浅近书籍,赴达木开小学两处,教以中文中语及浅近论说算学等事,俟将来果有成效,然后再为推广,开通文化。”[17]虽说联豫在达木地区所开办的两所小学堂极其简陋,但是在此地办学是达木地区历史上破天荒的一次,此时除拉萨以外成立的学校还有“山南蒙养院(1904年)、达木第二初等小学堂、后藏汉文小学堂(1908年)、拉里汉文蒙养学堂、靖西汉文蒙养学堂等22所,共有学生大概五百余人。”③

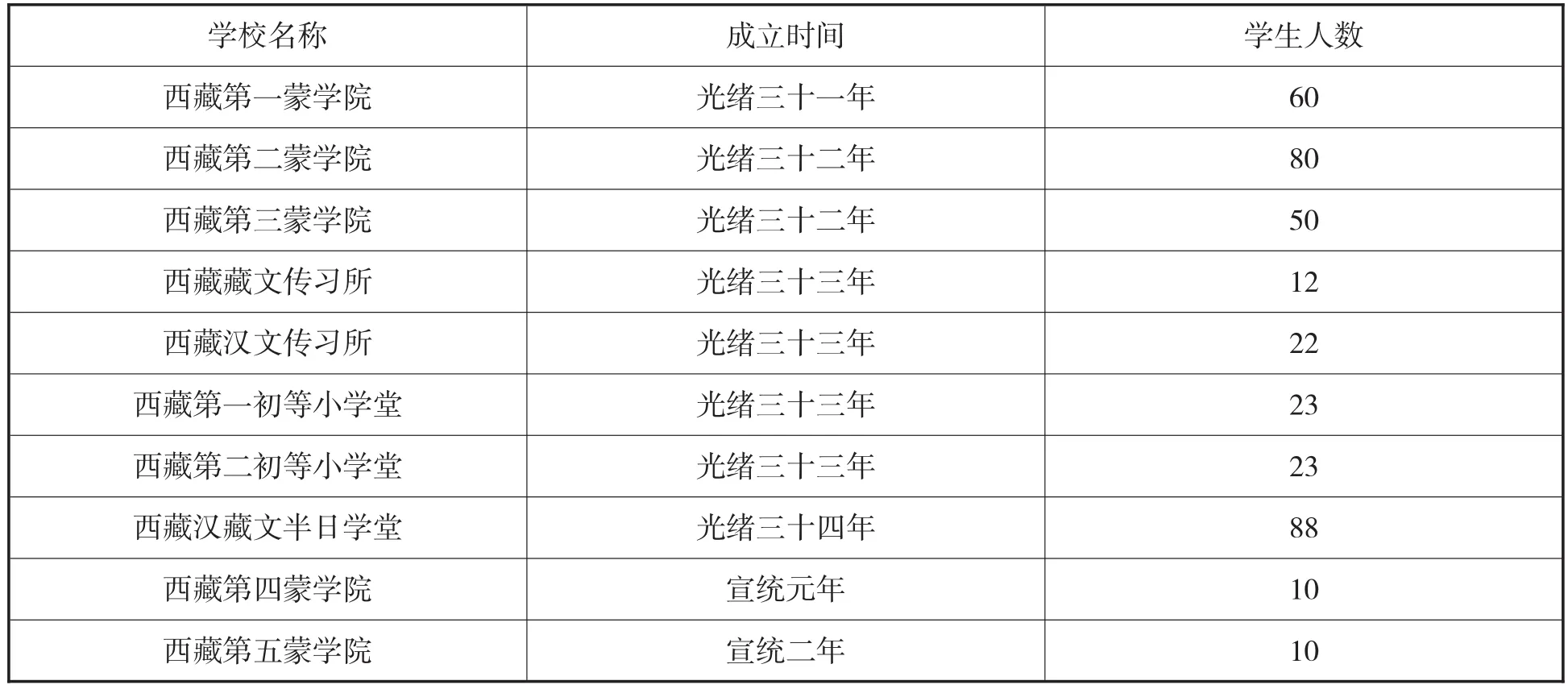

3.开设汉文藏文传习所

“西藏地处极地,素崇佛教,言语不通,文字不同”[18],为了解决驻藏大臣衙门因为语言不通而给行政事务带来的不利影响,并且使得在西藏的汉人能认识藏文,藏族人也能认识汉文,联豫又开设了“藏文传习所、汉文传习所各一所”[19],“选派汉人子弟10余名,专学藏文,选派藏人子弟30名,专学汉文”[20],以期“将来渐推渐广,则汉人识藏文者既多,无虞杆格,而藏人能识汉文,理义自可通晓,尤为有益”[21],而所有藏文传习所由联豫捐廉试办,汉文传习所由藏中筹拟办理。在他驻藏期间,由于联豫的努力,清政府在西藏地方共创办了22所各类蒙小学堂(包括传习所)(见表1),④办学成效是显而易见的。

表1 部分现代学堂

(二)广兴新式职业教育

1.筹设陈列所

西藏地方,物产丰盛,当地盛产牛皮、牛角、羊毛、兽皮等,联豫驻藏期间,见藏民因未讲求工艺精造而将此原产弃之不用,反为英人重价收买“制为物件,贩运转售,是藏民自将原有之利益,甘心退让于他人”[22]。为了抵制英国的“经济侵略”,收回利益,“着手开发工农生产”[23],联豫又“开办……商品陈列馆”[24],“选派番民明白子弟二十名,头目一名,咨送川省劝工局学习工艺……于藏中开设陈列所一处……派员监视”[25],并“令演说物之原质,及一切制作之法”[26],让西藏地方民众学习和参观,促使工艺技术在藏族群众中传播。

2.设立施医馆

张荫棠驻藏期间,就十分重视西藏新式医学教育,他曾计划筹设“卫生总局”,附设“施医院”“医学堂”,招收藏族学生来校学习。联豫任驻藏大臣期间,因袭前制,认为西藏地方“民间疾病甚多,而不解医药,殊觉可悯。现拟设立施医馆一所,以济疾苦”[27]。由此可见,他对发展西藏近代医学教育还是比较重视的。

3.开办陆军小学堂和警务学堂

陆军小学堂:为了巩固西南边疆,抵御英、俄等帝国主义国家的侵略,联豫在1908年6月开办了陆军小学堂(武备学堂)一所,在选拔学生方面“就制营及卫队中兵弁”[28],“选其年少识字而聪敏者,约得二十余人,并调汉属之达木三十九族十人,藏番十人,又廓尔喀亦求送四人,一同入堂肆业……拟定为速成科,一年毕业,使各人略明战术,于边境不无裨益”[29]。联豫任命徐方诏(驻藏大臣衙门参领)为陆军学堂总办,校址定在旧有扎什城宣武厅,“该校学生毕业后将任新军队长、排长等职”[30]。

警务学堂:为了发展西藏地方的警政事业,联豫设立了警务学堂,以期造就警学人才,为此他“先在前藏设立巡警总局,以为中央模范,分派巡官巡长,于二月十一日起带领修业步警兵一百四十名、马警兵二十四名,一律站岗梭巡……其警兵下班时,仍令分门排定学科,增补肄习,并陆续添募警生,授以速成警学,作为添班补缺之预备。数月之后,警兵毕业者人数较多,再行挑选程度及格者,拨往亚东江孜两处,分别开办。”[31]警务学堂的创办不仅提高了警兵的文化素质、专业技能,而且对于有效维护地方社会治安稳定大有裨益,而从资料反映出的信息来看,驻藏大臣联豫在培养警政人才上非同其它学堂去征募年幼学生就学,而是以修业补习的方式促进警学之速成,学堂生源皆为在职警兵,在不影响“正常上班”的前提下,利用闲余时间进行文化专业的技能培训,以期短日内造就警务人才,服务地方的公共事业,此创新之举值得借鉴。

(三)筹集办学经费,奖饬边学教习

1.多方筹措办学经费

捐资助学:为了保障在藏所开各类新式学堂的正常工作,驻藏大臣联豫也是不辞辛劳,多方筹备办学经费,所筹经费不仅有地方官绅的捐资,也有抄没充公的财资,还有不法商人主动捐资以求赦罪等方面的款项。关于此,有资料显示:

“藏中民情锢蔽,非急于设法开通,实难期其进化。然事宜急办,而无款可筹……奴才(联豫)自抵任后,甚为焦灼,因与前大臣有泰、奴才联豫以及各随员等供捐集银一千余两,今年革弁在西藏财物一律抄没变价归公……商人杨聚贤……私运货物,偷漏厘税已经多次……奴才正在查办之际,该商杨聚贤闻风知惧,情愿报效银六千两,以为学堂医馆各善举经费,但求免其治罪……现已开办者,藏文传习所、汉文传习所各一所,初级小学堂两所……均经奴才智同随员……经费均系由本地方官商捐集。”[32]

向中央政府请拨学务经费:藏中兴学,仅仅依靠捐廉捐款,实不敷用,为了使西藏地方设学渐著成效,联豫又奏请中央政府“按年提银一万两,自宣统二年为始,以资应用……划分学区,筹备校舍,遴选教习,购置图书,总期款不虚糜,事求实效”[33]。

2.奖饬边学教习

藏中兴学,气候恶劣,条件极其艰苦,若“廪糈过薄,即贤者恐亦难久于其事”[34],考虑到这些实际问题,联豫便上奏朝廷,奖饬边学教习、学务人员,对“西藏调用人员,准其厚给薪资”[35],其具体的办法措施是对在藏所兴办各式各类学堂中从事教习的员弁“遵照请奖,以资策励”[36]。鉴于“教习各员任事辛勤,始终罔懈,亦系成绩显著,自应查照学部奏定边地兴学章程请奖。”[37]对于“浙江武备学堂毕业生现充陆军士兵第一营管带谢国梁……以上武职十四员,系照异常劳绩请奖”[38],“均先授以官阶……实足以资鼓励”[39]。对于派充到各学堂的教员,且均已服务期满三年者,也予以奖饬,比如“廪生干能请以县丞归部选用,州同职衔王佐请以州同归部选用……已保外委体操教习阮占春请俟核准后,免补把总,以千总升用”[40]。由以上引文可以看出,驻藏大臣给边地教习的待遇甚为优渥,除厚给薪资外,还酌予拔升官阶,固这些内地教习来藏之后也甚是尽心尽力,此一时期西藏地方新式教育发展较快。

(四)创办《白话报》,开设译书局

为扫除藏中锢蔽,开民众以智识之效,联豫又于“藏中开设白话报馆一所,参仿四川旬报及各省官报办理,以爱国尚武开通民智为宗旨,通篇全译唐古忒文字,取其便于番民览阅”[41],该报每旬出一本,一年共出30本,主要刊登“清朝中央及四川、西藏的公牍,各省官报与中外报刊文章摘要,以及中外新闻,有时还刊载一些反帝爱国的文章”[42]。

为了让藏中民众识汉字、读汉书,了解更多的知识文化,联豫“又添设印书局一区,由印度购到铝铸藏文字母及印刷机器全分,择就民房安置,派汉番员会同经理……恭译圣谕广训一书,拟先广为分布,然后再择有关于实学实业之书,陆续译印”[43],使那些不识汉字的人,可以通过译本购阅,使之渐推渐广,扫除藏中锢蔽,能够对移风易俗有所助益。

总之,联豫驻藏期间所办的各式各类新式教育还是取得了重大的办学成效,如果说张荫棠为西藏的新式教育谋划了一幅蓝图,那么继任驻藏大臣联豫的贡献则主要在于具体的实施上。他们在藏期间所推行的藏事改革措施有很多内容,涉及政治、经济、文化、军事等方方面面,但较之而言,除教育新政之外,其它的诸项改革因为种种主客观因素相继失败。而他们在藏所办的新式学堂由于在办学的过程中给以藏中百姓各项优惠措施,加上学务人员多方奔走劝学,当局积极筹备各项物质保障,使得藏族子弟能顺利地进入学堂接受近代自然科学知识,接受近代维新思想,这种潜移默化的影响无疑对于西藏传统的宗教寺庙教育产生冲击,同时也达到了抵御外辱、巩固国防的目的,尤其对于加强中央与西藏地方的文化交流进而维护国家统一、民族团结起到了非常重要的作用。

三、联豫西藏兴学之成效

西藏兴学,异于内地,其“办学教导之力,实觉内地十倍其难”,但是由于联豫的刻意求功,力行兴学,于西藏地方推行新式教育,还是取得了较大的办学成绩,该时期也被誉为“西藏教育之黄金时期”。根据所掌握的相关资料,笔者拟以表格的形式对晚清联豫驻藏期间所创办的各类新式学堂作一梳理。

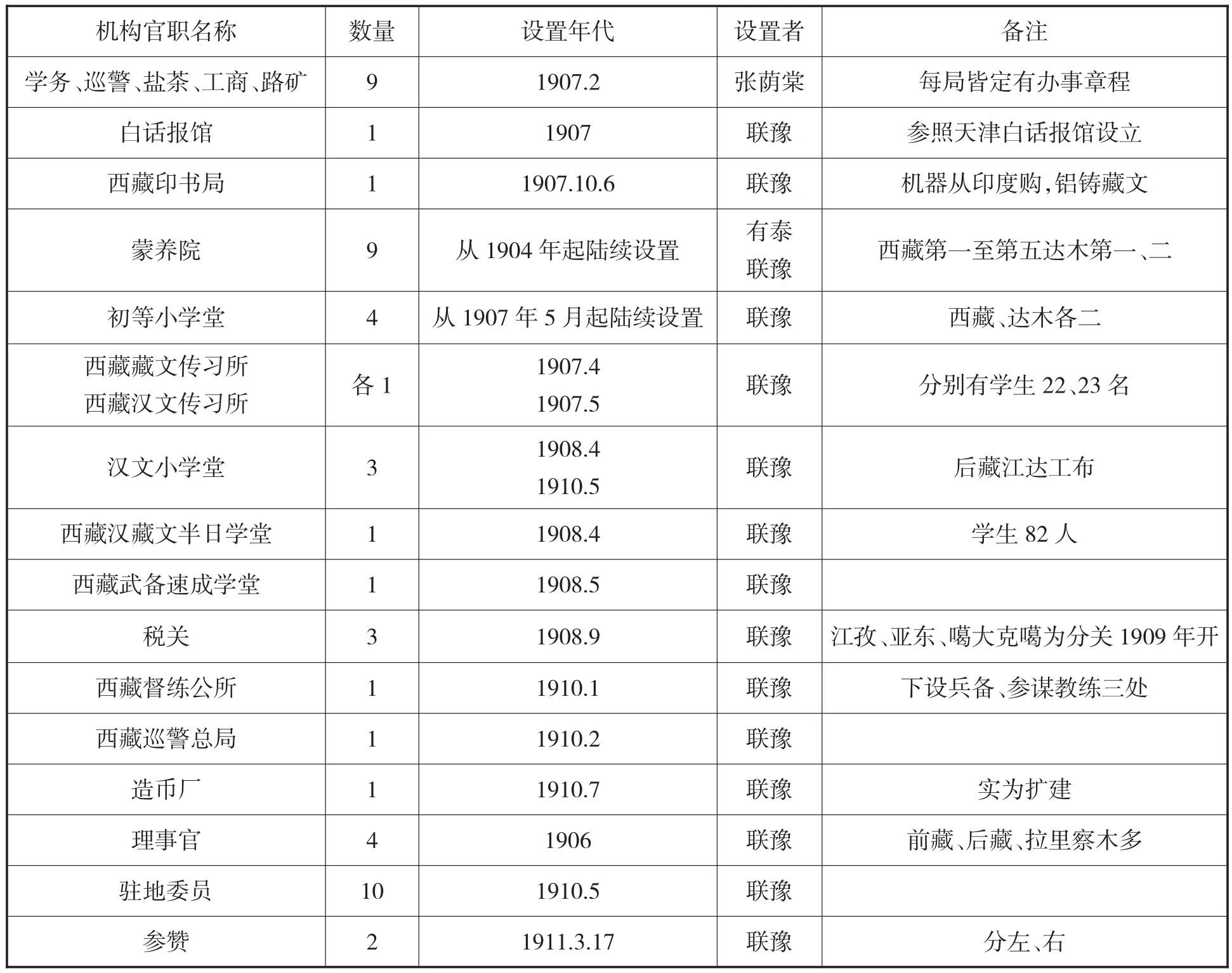

表2 西藏地方新政所设机构及职官一览表⑤

由上表可知,晚清西藏地方的教育新政有如下特点:其一,西藏地方之教育新政与晚清全国新政在内容上基本一致,时间上也比较吻合,“大部分机构均在1907年至辛亥革命前夕这段时间内创设或改设”[44]。其二,西藏地方新政之内容涉及政治、经济、军事、文化教育方方面面,但在机构上还是以学堂教育的设置居多。其三,大部分教育新政的举措是在联豫任期内完成。在此,笔者需要说明的是,对于联豫驻藏期间治藏举措学术界颇多微词,有学者曾如此评价联豫驻藏期间的历史功绩,认为“其人实无开济之才,其所办理事项,如练兵、通商、兴学、设警、创办电线诸项,多为张荫棠、赵尔丰之主张创设。联豫踵成其事,而其才力又不足以干济之,故多无成就”[45]。笔者以为此说对联豫的评价过于负面,完全抹杀了他的历史功绩,从前文所引的表格资料来看,上述评价似有偏颇,值得商榷。而表格中所引关于联豫驻藏期间所设置的职官机构细节,鉴于资料的缺失,笔者也难以辨析补正,不当之处,敬讫方家拨正。

我国水泥稳定碎石基层施工采用并机分层摊铺技术,而并机摊铺往往会产生30~60cm的纵向接缝,接缝处大粒径颗粒由其自重作用滚落底部造成离析,基层产生薄弱带[2]。另外,分层施工还存在多个问题:(1)水泥稳定碎石分层摊铺施工时易产生离析,影响上下基层的黏结,从而使得上基层层顶弯拉应力过大;(2)下基层养护完成后进行上基层施工时,施工机械易对成型不久的下基层造成损伤;(3)分层施工使得工期过长,增加工程成本。超厚宽幅水泥稳定碎石施工工艺可有效解决层间黏结不牢、降低工程成本等问题,对超厚宽水泥稳定碎石基层施工工艺研究具有重要意义。

另外,根据笔者所搜集到的资料,在清末教育新政中,清廷对藏族教育有所注意,主要表现为推行异地试点办学,即清政府在京师所设的满蒙文高等学堂下附设藏文科,招纳藏族子弟来京就学,理藩部还专门与驻藏大臣联豫商定“饬选藏人来京肄业”。据1909年3月3日的《广益丛报》报道:“理藩部现将满蒙高等学堂推广名额,昨咨行驻藏大臣选派藏人子弟来京肄业,以为整顿藏省学务之起点。”[46]由此可见,清末在发展边疆教育方面,中央政府已经开启一种新的办学模式,其开创之功效,乃为后来中华民国政府所沿用。

四、晚清联豫推行新式教育的历史意义和启示

晚清,出于巩固边疆、挽救统治危机的目的,清政府派遣联豫为驻藏大臣,在西藏地区推行兴学新政,实行新式教育,取得了一定的办学成效。虽然说他们的兴学新政只是清末新政的一个组成部分,但就当时来讲,他们的这些措施所产生的影响是比较大的,而其中所反映出新的教育思想、教育理念和教育方法值得当世者重新为之定位,客观评价其历史意义和启示对当今边疆民族教育的发展会有所助益。

晚清中央政府在西藏地区推行的新式教育可谓是西藏历史上破天荒的创举,就清末西藏新政总体来看,它虽然是中央于西藏地方推行的一场失败的教育开发,但这些兴学措施还是对西藏地方产生了积极的作用,总结起来主要有如下几个方面。其一,巩固了西南边疆,维护了国家的领土主权。联豫之所以于边地兴学,其主要目的是通过教育变革来巩固中央在藏之主权,以“教育救国、文化兴邦”的形式御敌于国门之外。其二,加强了汉藏民族间的文化交流,联豫驻藏期间开办汉藏文传习所、印书局以及汉藏文课程,从内地选派教师执教等措施,从某种意义上讲有助于加强汉藏民族之间文化的密切交流。其三,开发了西藏地区民众的智识,新式学堂中所开设的汉文经史、科技数学、兵式体操以及英文化学等课程,使得西藏地区年轻一代学生能够接受近代自然科学知识,开发了民智,增长了知识,结束了西藏地方宗教教育长期垄断的地位,具有一定的进步性。

当然结合历史实际,我们也应给以这场新式教育客观的评价。首先,他们的教育改革是在边疆危机的形势下,清政府为了挽救民族危机而采取的一种临时补救措施,是在不触动西藏封建农奴制根基条件下的“小修小补”,它“只不过是一株封建病态的弱苗,经不起任何力量的冲击,也受不住时代和历史的考验,必然会呈现出说兴就兴、说垮就垮的特征”[47]。其次,教育新政忽略了地方教育的特殊性,机械地照搬清末教育新政的内容,过分地强调儒家传统纲常、封建伦理,没有适度考虑西藏千百年来形成的传统思想,且改革没有得到西藏广大僧俗贵族、农奴主和民众的拥护与支持,其新式教育注定以失败而告终。

总之,中央政府在一个封建传统宗教思想长期占据统治地位的旧西藏实行的新式教育改革,是“在西藏封建农奴制的政治和经济系统的实体上镶嵌点缀了一些学校、报馆、印刷局等新鲜事物,给西藏社会注入了一股清新的气息,但它并没有成为激发西藏社会产生突破性变化的诱因和动因”[48]。但正是他们的努力,给西藏旧式教育注入了一些近代化的文明因素,使得近代化的教育文明之花因此在西藏地方萌芽。

注释:

①相关前人研究,请参酌:顾祖成:《清末藏事改革中的兴学堂》,发表于《西藏民族学院学报》,1991年第1期。冯智:《清末西藏兴办近代式教育刍议》,发表于《民族教育研究》,2011年第5期。丁玲辉:《清末民国时期中央政府在西藏办学始末》,发表于《西藏民族学院学报》,2006年第5期。任卓:《试述清朝至民国时期西藏教育的变革》,发表于《西南民族大学学报》,2008年第10期。许广智:《联豫在西藏推行近代化改革的历史作用及评价》,发表于《西藏研究》,1995年第1期。张屹,周润年:《试论清末“新政”中的西藏地方教育发展——以近代边疆教育为视阈》,发表于《西藏大学学报(社会科学版)》,2021年第 2期。

②联豫是清代最后一任驻藏大臣。满洲正黄旗人,字建侯,曾任四川雅州府知府,光绪三十一年(1905年)授其副都统衔,派为驻藏帮办大臣,翌年接替有泰任驻藏办事大臣,任期内颇多兴革。

③数据来源于赵云田:《清末西藏新政述论》,发表于《近代史研究》2002年第5期的内容,这些数据是“据西藏学务局宣统三年(1911年)向学部报送的材料统计”。以上转引自任卓:《试述清朝至民国时期西藏教育的变革》,发表于《西南民族大学学报》(人文社科版),2008年第10期,第240页。

④此表来源于《西藏百科全书·拉萨卷》编辑委员会:《西藏百科全书·拉萨卷》,拉萨、北京:西藏人民出版社、北京联合出版公司,2013年第1版,第368页。

⑤此表来自于曾国庆、黄维忠:《清代藏族历史》,北京:中国藏学出版社,2012年第1版,第396—397页。