40年来长江经济带“三生”空间时空演化特征

王亚楠 肖 潇 蒲金芳 王 数 王维佳 王 汶

(1.中国人民大学环境学院,北京 100872;2.中国农业大学资源与环境学院,北京 100193;3.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193)

0 引言

国土空间是支撑经济社会可持续发展与人类生存的基本载体,随着全球范围内城镇化、工业化和信息化进程持续加快[1],人类不断加大对国土空间开发利用的强度和广度,对单一空间的功能需求日益多元化,致使生产、生活空间和生态空间在有限的国土空间内产生激烈的竞争与冲突[2-3],城乡建设用地不断扩张,农业和生态空间受到挤压,各级空间尺度上均存在着人与自然之间、生产发展与生态保护之间的矛盾。在此背景下,科学识别和系统剖析区域生产、生活和生态空间的数量面积变化、相互转移过程与空间格局演化对形成合理的国土空间开发利用格局、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

面向国土空间优化的“三生”空间研究是地理学、城乡规划、土地科学等学科研究的热点和前沿课题[4]。文献[5]提出从土地覆被变化到土地利用多功能的综合理论框架,国外与“三生”空间相关研究集中在土地利用多功能测算[6-7]、生产-生活-生态空间耦合协调状态评估[8-9]和国土空间分区[10]等方面。“三生”空间的国土空间分区方式形成于我国综合型空间规划体系[11]。目前,国内已有诸多学者对“三生”空间这一科学问题域展开了系列研究,内容涉及“三生”空间概念内涵[12-14]、形成机理[11, 15-16]、识别方法[17-18]、时空格局演化[18-20]和优化路径[4, 16]等方面,以及同土地整治[21]、土地利用转型[22]、乡村振兴[23-24]、土地利用冲突[25-26]等主题交叉研究;研究范围包含村域[27]、乡镇[17]、县域[28]等行政区域和流域[18]、岛屿[26]、山区[29]等特殊地理单元。在时空演化分析方面,现有研究主要依靠土地利用转移矩阵[30]、景观格局指数[28]等方式测度“三生”空间时空演化的整体特征和宏观趋势,较少研究相邻区域内不同类型功能空间的互动增减关系[31]。现有研究多是在较短时期内剖析“三生”空间时空演化特征,对长时间序列和中宏观范围内的“三生”空间演化特征研究相对阙如[11]。

长江经济带纵穿我国东、中、西三大区域11个省(市),是我国重要的粮食主产区,同时也是我国最重要的水源涵养区和人口聚集区,兼具农业生产、居住生活和生态旅游等多重功能[32]。自1978年改革开放以来,经济带内不同地区尤其是上、中、下游地区社会经济发展阶段差异明显,“三生”空间增减状况存在显著差异。2016年《长江经济带发展规划纲要》形成了“生态优先、流域互动、集约发展”的总体思路;2020年《长江保护法》提出要统筹安排长江流域生态、农业、城镇等功能空间。在此现实背景和政策背景双重驱动下,本文基于长时间序列的土地利用遥感监测数据,运用土地利用动态度指数、地学信息图谱、重心模型和双变量空间自相关分析研究40年来长江经济带“三生”空间数量增减关系和空间格局演化,以期为长江经济带国土空间合理开发和可持续利用提供理论参考和决策依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

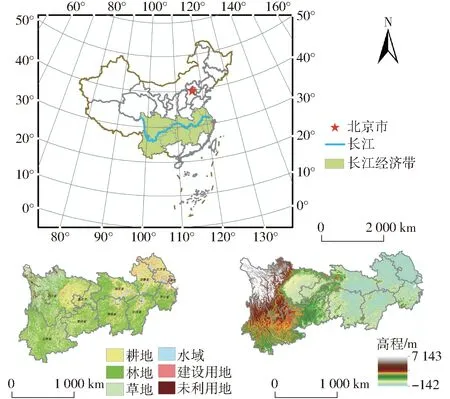

长江经济带国土面积约为205万km2,土地利用类型以耕地和林地为主,涉及上海、江苏、浙江等9省2市。将长江经济带分为上游、中游、下游3个区域,上游地区包括云南、贵州、四川和重庆4省(市);中游地区包括湖北、湖南和江西3省;下游地区包括浙江、安徽、江苏和上海4省(市)(图1)。其是我国经济增长最具潜力的区域之一。由于上、中、下游间社会经济发展水平、自然资源禀赋状况存在着较大差异,因此,选取长江经济带作为研究区来分析“三生”空间的数量变化和格局演化特征,具有一定的典型性和科学性。

图1 研究区概况

1.2 数据来源

1980—2020年长江经济带土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn),该数据以各期Landsat TM/ETM为数据源,通过人工目视解译生成,空间分辨率为1 km,其土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、城乡建设用地、未利用地6个一级类和24个二级类;2020年长江经济带行政区划数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn),研究期内所涉及的行政区划调整均以2020年为准。

2 研究方法

2.1 “三生”空间识别

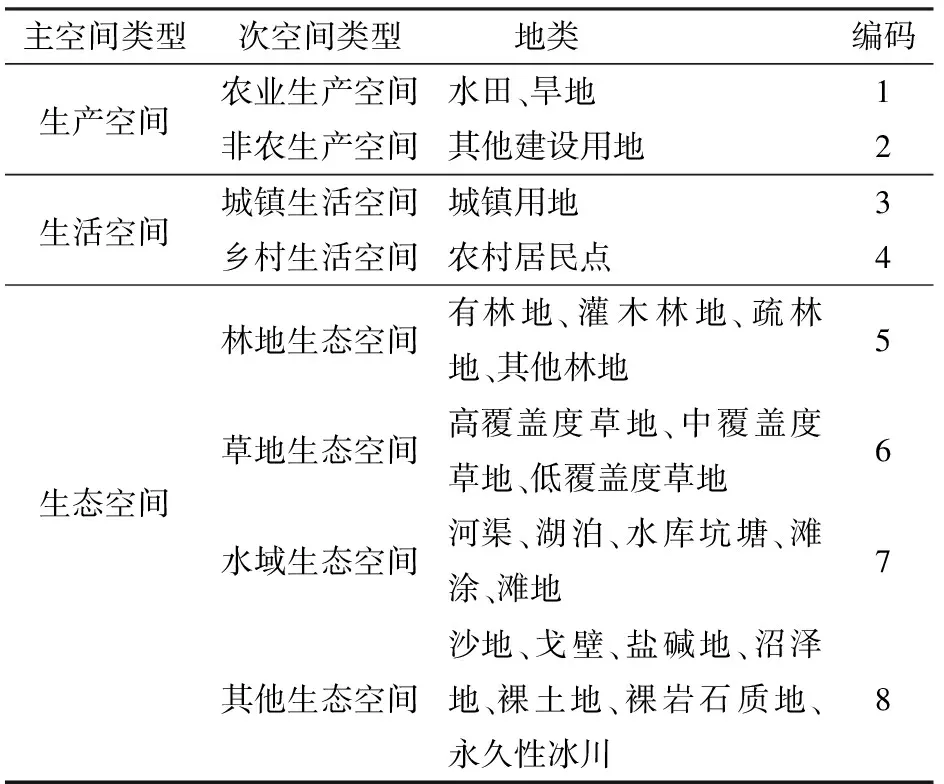

“三生”空间识别与分类是研究其时空演变特征的基础,主流的“三生”空间识别方法可分为自上而下的量化测算法和自下而上的归并分类法[4]。量化测算法是通过预设“三生”空间指标体系进行综合评价以实现生产、生活和生态空间量化识别,但所需数据量较大,难以进行多主体融合和多尺度表达[4];归并分类法是基于土地利用类型与“三生”空间的对应关系,通过这种确定的对应关系进行“三生”空间分类,以实现“三生”空间与土地利用分类有效衔接,具有易于操作和推广性强的优势。空间是功能的客观物质载体,功能依附于空间而存在。土地利用现状是“三生”功能空间形成的基础。据此,可建立土地利用类型与“三生”空间的逻辑关联。参考已有研究[17, 19, 33],建立长江经济带“三生”空间分类体系(表1)。将国土空间类型划分为农业生产空间、非农生产空间、城镇生活空间、乡村生活空间、林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间和其他生态空间,分别编码为1、2、3、4、5、6、7、8,详见表1。

表1 长江经济带“三生”空间分类体系

2.2 “三生”空间数量面积变化

(1)土地利用动态度指数。土地利用动态度指数能系统反映某一区域不同阶段土地利用类型的数量变化状况,可分为综合土地利用动态度指数和单一土地利用动态度指数[34]。本文采用单一土地利用动态度指数分析长江经济带“三生”空间的数量面积变化情况,其计算公式[34]为

(1)

式中K——某一阶段内某类国土空间的动态度,%

Ub、Ua——研究阶段内末期和初期该类国土空间面积,km2

T——间隔时长,a

(2)地学信息图谱。地学信息图谱能以图谱单元来记录国土空间变化的时空复合信息[35-36],直观展示国土空间格局变化。本文利用ArcGIS 10.5中栅格计算器模块对1980—2000年、2000—2020年和1980—2020年3个时期内国土空间类型进行叠加运算,得到不同时期长江经济带国土空间变化图谱。其计算公式为

C=10A+B

(2)

式中C——新生成的图谱编码

A、B——基期和末期的国土空间类型编码

例如C=13,表示研究期内农业生产空间转换为城镇生活空间的图谱单元。

2.3 “三生”空间时空演化

(1)重心模型。本文引入物理学中的重心概念来揭示国土空间格局演变特征,各类国土空间类型在转入和转出过程中,其重心会发生迁移变化。各类国土空间重心迁移过程反映长江经济带国土空间格局演化轨迹[37]。公式为

(3)

(4)

式中Mt、Nt——t年份某类国土空间类型重心坐标

Sit——t年份i类国土空间面积,km2

Mi、Ni——第i类国土空间地理中心坐标

(2)空间自相关分析。空间自相关分析包含全局空间自相关和局部空间自相关分析,在此基础上又分别划分为单变量自相关和双变量自相关。单变量空间自相关分析主要用以研究单个地理要素在空间上的聚集或离散特征;双变量空间自相关分析主要用以表达两个地理要素间的权衡或协同状况[38]。本文通过将1980—2000年和2000—2020年两个时期内长江经济带同一市级行政单元的各类国土空间面积进行作差处理,并将处理结果与矢量格式的市级行政单元进行空间链接,据此分别进行单变量和双变量空间自相关分析。单变量全局莫兰指数计算公式为

(5)

式中xi、xj——研究期内市级行政单元i、j的某类国土空间变化量

N——研究区市级行政单元个数

S2——研究区内各行政单元该类空间变化量的方差

wij——研究区内市级行政单元的空间权重

全局莫兰指数取值介于[-1,1],当全局莫兰指数大于0时,表明该类空间变化量空间分布特征呈正相关,即一定区域内高值或低值呈现“抱团”现象;当全局莫兰指数小于0时,表明该类空间变化量空间分布特征呈负相关,即一定区域内高值与低值相邻分布现象明显。当全局莫兰指数等于0时,表明该类空间变化量空间分布特征无显著相关性,呈空间随机性。全局莫兰指数的绝对值越大,表明该类空间变化量空间相关性越显著。如果Z(I)≥1.96或Z(I)≤-1.96(α=0.05),表示该类空间变化量在空间上存在显著的相关性。其中HH和LL表示相邻市级行政单元内该类空间变化量存在高值与高值或低值与低值集聚的现象;HL和LH表示相邻市级行政单元内该类空间变化量存在高值与低值或低值与高值集聚的现象。

通过测度不同国土空间类型间的双变量全局莫兰指数和局部莫兰指数来探析相邻行政单元不同国土空间类型数量变化的互动增减状况。双变量全局莫兰指数计算公式为

(6)

当双变量全局莫兰指数大于0时,表明p类空间变化量与q类空间变化量分布特征呈正相关,即相邻区域内高值与高值集聚分布现象明显。当双变量全局莫兰指数小于0时,表明p类空间变化量与q类空间变化量分布特征呈负相关,即相邻区域内高值与低值集聚分布现象明显。当双变量全局莫兰指数等于0时,表明p类空间变化量与q类空间变化量空间分布特征无显著相关性。双变量全局莫兰指数的绝对值越大,表明两类空间变化量空间相关性越显著。

双变量局部莫兰指数计算公式为

(7)

S(p)、S(q)——p类空间和q类空间变化量的方差

聚类模式可分为HH聚类,即行政单元i的p类空间与行政单元j的q类空间变化量均较小;LL聚类,即行政单元i的p类空间与行政单元j的q类空间变化量均较大;LH聚类,即行政单元i的p类空间变化量较小,行政单元j的q类空间变化量较大;HL聚类,即行政单元i的p类空间变化量较大,行政单元j的q类空间变化量较小。本文采用queen邻接方法构建空间权重矩阵Wij,采用Geoda软件进行空间自相关分析。

3 结果分析

3.1 数量面积变化

3.1.1总体特征

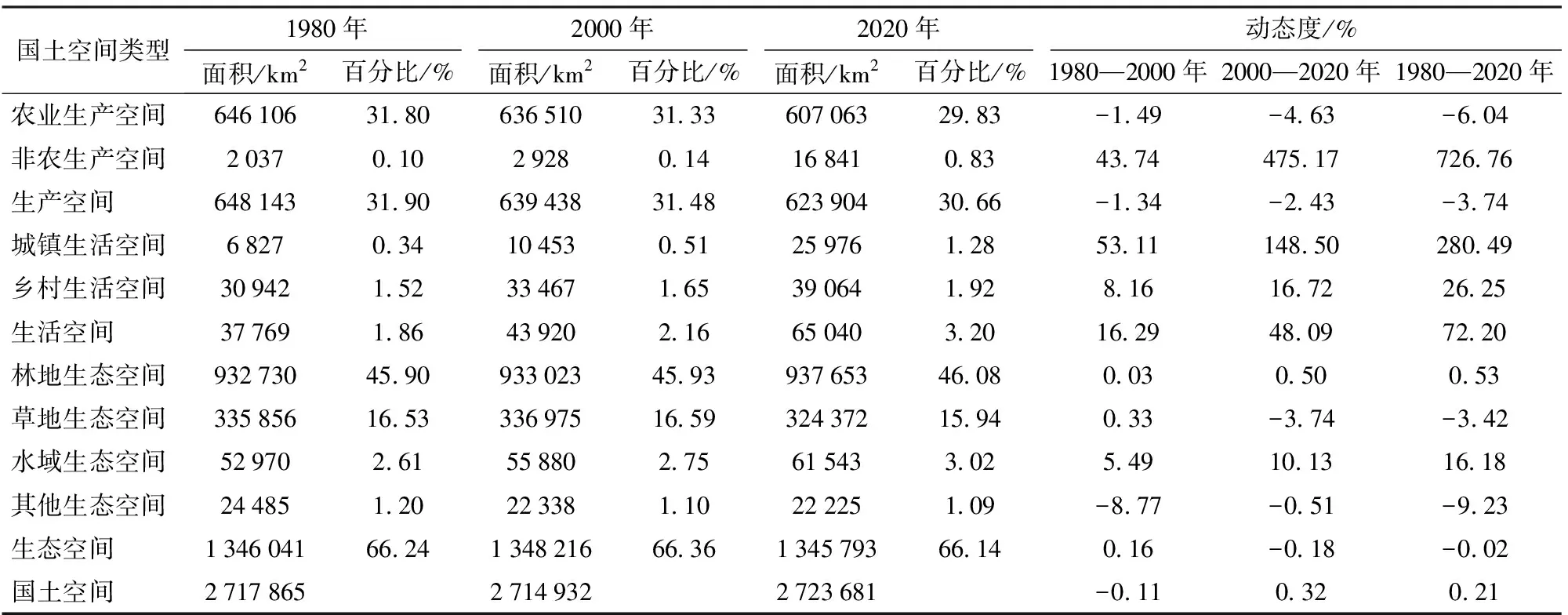

整体来看,长江经济带国土空间利用以生产空间和生态空间为主,符合区域资源禀赋状况。研究期内,全域生产空间面积百分比和生态空间面积百分比分别在30%和66%以上,生活空间面积百分比处于1.86%~3.20%之间。在1980—2000年、2000—2020年和1980—2020年,国土空间综合变化速率分别为-0.11%、0.32%和0.21%(表2),变化幅度随着时间推移明显加快,表明研究期内长江经济带国土空间结构变化日益显著,受人类活动干扰愈加强烈。

表2 1980—2020年长江经济带国土空间变化统计

在研究期内,从不同国土空间类型来看,生活空间面积有所增加,而生产空间和生态空间面积呈减小趋势,但动态度有所差异。生产空间面积持续减小24 239 km2,其中农业生产空间净减小39 043 km2,绝大多数农业生产空间转变为林地生态空间,百分比高达56.83%,主要是受退耕还林政策的影响。非农生产空间面积增加14 804 km2,扩张7.26倍,主要来源于农业生产空间面积减小。受社会经济发展和城镇化进程加快影响,长江经济带内生活空间面积增加27 271 km2,城镇生活空间增长幅度远超于乡村生活空间,大量人口涌向城市,加剧了对城镇基础设施的需求。1980—2020年间,长江经济带生态空间面积先增加后减小,期间净减小248 km2。生态空间主要转换为农业生产空间,林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间、其他生态空间转化为农业生产空间面积分别为142 566、38 063、15 021、612 km2。

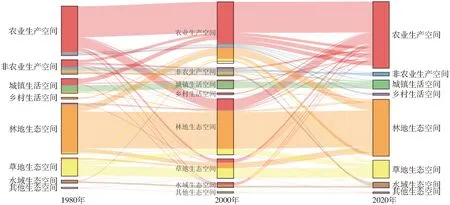

分阶段来看,1980—2000年长江经济带国土空间演变特征表现为农业生产空间转换为生活空间和生态空间、生活空间占用农业生产空间以及生态空间内部转换(图2)。其中,农业生产空间主要转换为林地生态空间、草地生态空间、乡村生活空间,转出面积分别为123 002、31 745、23 485 km2。研究期内,乡村生活空间和城镇生活空间分别占用农业生产空间 5 155 km2和23 485 km2;林地生态空间主要转入来源为农业生产空间和草地生态空间。2000—2020年国土空间特征表现为农业生产空间转换为非农生产空间和生活空间以及农业生产空间与生态空间内部转换(图2),研究期内,农业生产空间转换为非农生产空间和生活空间的面积分别为8 880 km2和40 993 km2;农业生产空间主要转出为林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间,转出面积为144 939、35 875、17 166 km2,农业生产空间主要转入来源为林地生态空间、草地生态空间、乡村生活空间,转入面积分别为140 663、39 850、21 052 km2。

图2 1980—2020年长江经济带国土空间变化冲积图

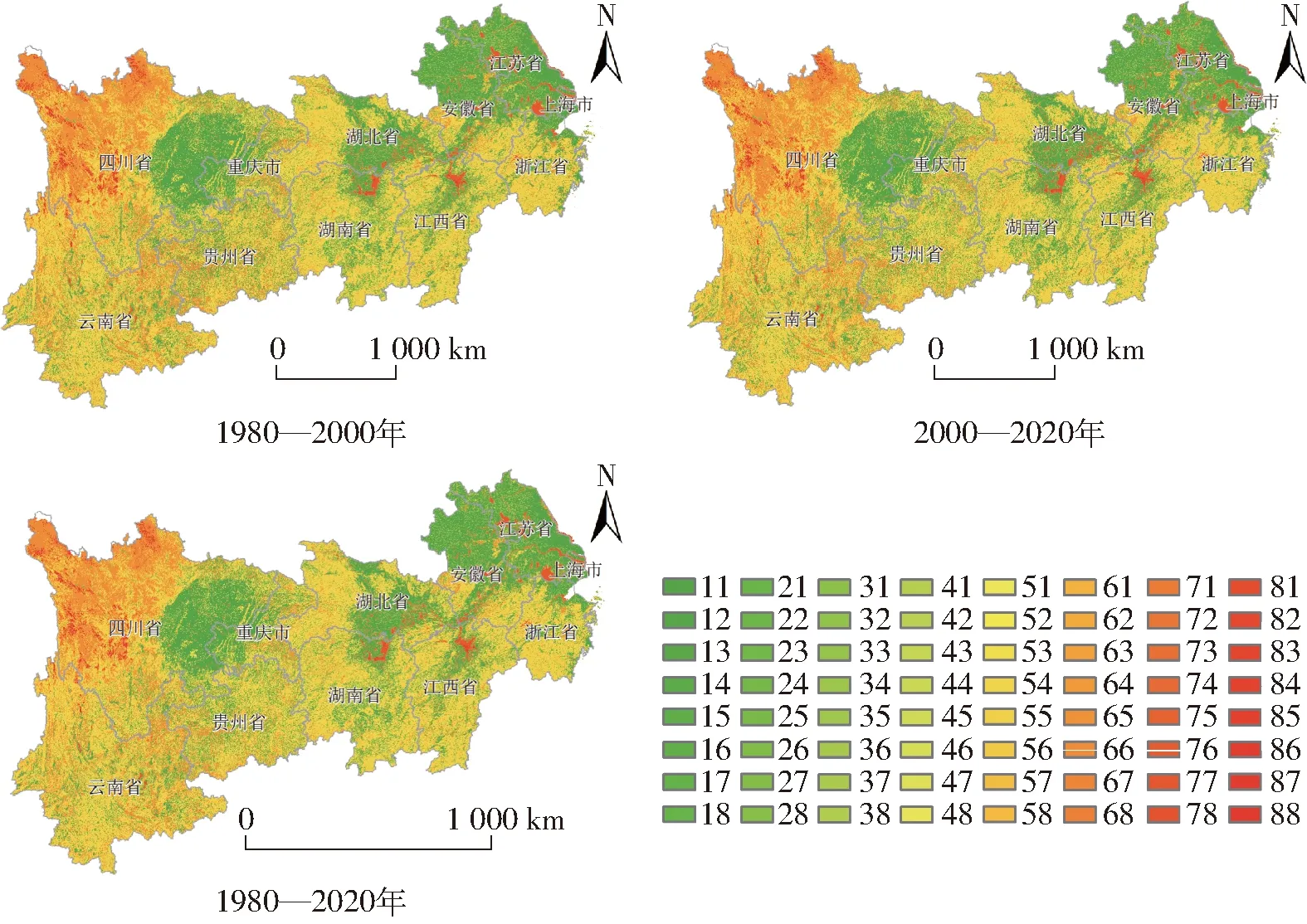

3.1.2地学信息图谱分析

从整个研究期来看,1980—2020年长江经济带共有64类图谱单元,其中56类图谱单元发生了变化,面积为726 303 km2,百分比为35.69%。其中,“农业生产空间转换为乡村生活空间”(13)图谱广泛分布于长江经济带各主要城市周围,然而“乡村生活空间转换为农业生产空间”(31)图谱集中分布在长江中游城市群和长三角城市群周围。前者主要原因在于城镇化发展致使农民居住需求提高;后者是由于土地整治和高标准农田建设的实施。“农业生产空间转换为水域生态空间”(18)和“水域生态空间转换为农业生产空间”(81)图谱主要分布在长江水系和鄱阳湖、太湖、洞庭湖等大湖地区周围(图3)。

图3 1980—2020年长江经济带国土空间变化图谱

分阶段来看,1980—2000年长江经济带国土空间共有64类图谱单元,共有56类图谱单元发生了变化,面积为620 290 km2,百分比为30.50%。其中“农业生产空间转化为林地生态空间”(15)图谱变化最为明显,数量高达123 002个,广泛分布于云南、四川、湖南、湖北、江西、安徽省和重庆市;少量分布在贵州、江苏、浙江省和上海市。“农业生产空间转化为城镇生活空间”(13)图谱主要分布于各主要城市周围;“林地生态空间转化为城镇生活空间”(53)图谱主要分布在湖南、江西省(图3)。

2000—2020年长江经济带国土空间共有64类图谱单元,其中有56类图谱单元发生了变化,面积为731 866 km2,百分比为35.98%。其中“农业生产空间转换为林地生态空间”(15)图谱和“林地生态空间转换为农业生产空间”(51)图谱变化最为明显,两者广泛分布于四川、云南、贵州、湖北、湖南、江西、安徽、浙江省和重庆市;少量散落在江苏省和上海市,主要原因在于退耕还林政策实施和毁林开荒行为存在。与1980—2000年相比,“农业生产空间转换为城镇生活空间”(13)图谱单元数量明显增多,从5 155个增长至13 380个,表明随着城镇化水平提高,城市建成区大量侵蚀城市周围农田(图3)。

3.2 时空演化特征

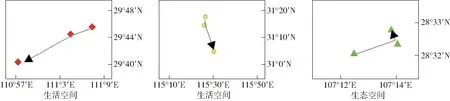

3.2.1重心分析

由图4可见,1980—2020年长江经济带“三生”空间重心迁移路径呈现出同向连续和反复迁移的特点。其中,生产空间重心持续向西南方向偏移,其持续偏移了21.39 km。该过程主要受长江经济带农业生产空间变化影响,其持续向西南方向偏移了 23 km,重心始终位于湖南省常德市西北部。非农生产空间重心向西南方向移动了402.55 km。生活空间重心整体上向东南方向偏移,偏移距离为25.01 km。其中,城镇生活空间重心在1980—2000年向西南方向移动12.78 km,然而,在2000—2020年向东北方向持续偏移37.28 km,重心始终位于湖北省黄石市。生态空间重心先向东北方向偏移再向西北方向偏移,整体仅向北部偏移2.56 km。其主要受水域生态空间影响,水域生态空间重心整体向西侧偏移了52.4 km。

图4 1980—2020年长江经济带“三生”空间重心偏移路径

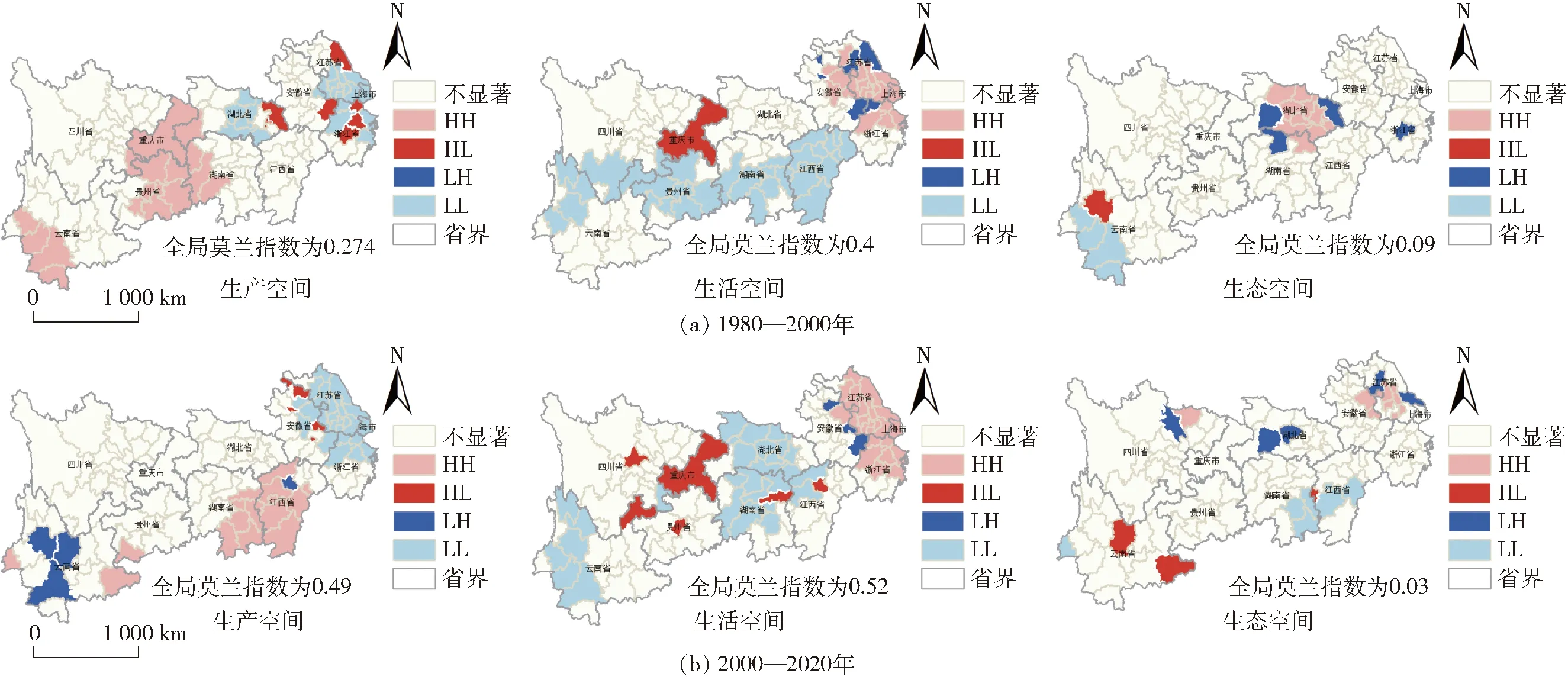

3.2.2空间自相关分析

从单变量空间自相关分析来看,1980—2000年和2000—2020年长江经济带生产空间、生活空间和生态空间的全局莫兰指数均大于0(图5),均呈现出显著的空间正相关。在生产空间方面,1980—2000年生产空间变化量介于-630~217 km2之间,高高集聚的市级行政单元主要分布在云南省西侧和渝黔湘交界处;低低集聚的市级行政单元主要分布在湖北省中部和苏沪浙交界处,共有20个。2000—2020年生产空间变化量处于-1 510~481 km2之间,与1980—2000年相比,生产空间面积增减幅度变强。高高集聚的市级行政单元共有17个,大量分布在江西和湖南省境内,少量散落在贵州省、云南省。低低集聚的市级行政单元共有22个,主要分布在长三角地区。在生活空间方面,1980—2020年生活空间变化量处于-7~1 388 km2之间,高高集聚的市级行政单元始终集中分布在长三角地区,数量由18个增至21个。低低集聚的市级行政单元个数由33个减少至29个,其分布状态由长江经济带南部地区转移至湘鄂赣交界处和云南省西侧。在生态空间方面,1980—2000年生态空间变化量介于-428~471 km2之间,高高集聚的市级行政单元集中分布在湖北省东南侧,共计11个,这主要是由于江汉平原湖泊密集,水域生态空间增长较快。低低集聚的市级行政单元数量为4个,处于云南省西侧。2000—2020年生态空间变化量处于-499~441 km2之间,高高集聚的市级行政单元数量为7个,分布于江苏省和安徽省交界处;低低集聚的行政单元共有7个,位于湖南省东南侧和江西省中部,详见图5。

图5 1980—2020年“三生”空间单变量空间自相关

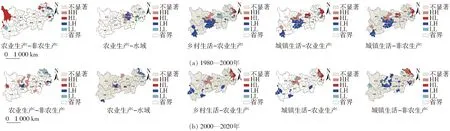

农业生产空间、非农生产空间、城镇生活空间、乡村生活空间、水域生态空间是研究期内长江经济带变化最为剧烈的国土空间类型。与此同时,农业生产空间和城镇生活空间的增减过程与区域经济社会发展情况高度相关。因此,本文重点定量分析农业生产空间、城镇生活空间与上述各类国土空间数量的互动增减过程。

从表3中可以看出,不同时期内相同两类国土空间面积变化的相关性程度存在较大差异。与1980—2000年相比,2000—2020年农业生产空间与非农生产空间、城镇生活空间与农业生产空间、乡村生活空间与农业生产空间以及城镇生活空间与非农生产空间相关程度变强。

表3 不同国土空间类型双变量全局莫兰指数

1980—2020年农业生产空间与非农生产空间作用关系由负相关变为正相关,且相关程度在增强(表3)。其中,1980—2000年二者关系为负相关,主要原因在于工矿用地、城市道路建设会大量侵占耕地。LH聚类的市级行政单元共有3个,集中分布在江苏省,分别为南通市、泰州市和扬州市;HL聚类的市级行政单元共有7个,主要分布在四川省、云南省、贵州省和湖南省。2000—2020年二者关系为正相关,HH聚类的市级行政单元主要环绕重庆市分布,部分散落在长江经济带中部地区;LL聚类的市级行政单元集中分布在苏北、苏中地区(图6)。

图6 1980—2020年不同国土空间类型局部空间自相关

研究期内农业生产空间与水域生态空间作用关系由负相关变为正相关,相互作用程度在减弱(表3)。其中1980—2000年二者作用关系为负相关,即农业生产空间扩张迅速的区域会导致周围区域水域生态空间面积减小,这与大范围的围湖造田相关。2000—2020年二者作用关系为正相关,作用程度减弱,即农业生产空间扩张并未加剧周围水域生态空间面积减小,这与国土空间用途管制政策趋严,耕地和水域保护力度加大有关。1980—2000年LH聚类市级行政单元集中分布在江汉平原和鄱阳湖平原,2000年后LH聚类的市级行政单元主要分布在江苏省中东部,散落在贵州省遵义市和云南省西双版纳市。两者形成原因不同,1980—2000年LH聚类形成原因在于该区域为传统农区,农业生产空间面积增速较慢,湖泊众多,水域生态空间范围较大。2000—2020年LH聚类形成原因是由于江苏省中东部地区经济发展程度较高,农业生产空间迅速减小,同时该区分布着太湖、洪泽湖等水域,水域面积广泛。1980—2000年HL聚类的市级行政单元主要为江西省景德镇市、鹰潭市和安徽省黄山市,2000年后仅湖南省娄底市属于HL聚类(图6)。

1980—2020年乡村生活空间与农业生产空间作用关系为负相关,且关联程度在增强(表3)。即区域内农村居民点面积增加会致使周围区域农用地面积减小,主要原因在于乡村住宅、道路建设大量侵占周围农用地。1980—2020年HL聚类的市级行政单元主要分布在江苏省、上海市和浙江省;这些城市是乡村生活空间面积增长较快、周围地区农用地减少或增速缓慢的区域;主要原因在于该区域人口密集,农村居民点扩张侵占了大量农用地。1980—2020年LH聚类的市级行政单元大多分布在云南省、贵州省、湖南省;少量分布在四川省和江西省。这些区域农村居民点用地增速较慢,周围地区农业用地增速较快,主要原因在于该区域农业资源禀赋条件好,人口较少,农村居民点用地增速较慢(图6)。

1980—2020年城镇生活空间与农业生产空间作用关系为负相关,且关联程度在增强(表3)。即区域内城镇生活空间面积增加会导致周边地区农业生产空间面积减小,这与大规模城镇建设侵占了周围农业用地有关。1980—2000年HL聚类的市级行政单元主要分布在湖北省中部和长江三角洲地区,2000—2020年HL聚类的市级行政单元主要分布在江苏省、上海市和浙江省,这些城市是城镇用地增加较快、周围区域农用地面积减小或增速较慢的区域,该区域经济发展水平较高,城市建成区扩张较快,侵占了大量农业生产空间。1980—2000年LH聚类的市级行政单元大量分布在湖南省和贵州省交界处,少量散落在四川省、云南省和江西省。2000—2020年LH聚类的行政单元主要分布在云南省、贵州省和江西省。这些城市是城镇用地增速较慢、周围农业用地增速较快的区域,该区域经济发展水平相对落后,以传统农业种植为主,城镇建设用地增速较慢(图6)。

1980—2020年城镇生活空间与非农生产空间作用关系由正相关变为负相关,二者作用程度在增强(表3)。其中,1980—2000年二者作用关系为正相关,即城镇生活空间增加会致使周围区域非农生产空间扩张,这与城镇生活空间扩张导致的市民基本生活、生产用地需求增加有关。2000—2020年二者作用关系为负相关,即城镇生活空间扩张速度高于周围地区工矿、道路用地增速。1980—2020年HL聚类的市级行政单元主要分布在安徽省、江苏省、浙江省,少量分布在云南省。1980—2020年LH聚类的市级行政单元主要分布在江苏省、浙江省和环重庆市周围城市,少量散落在湖南省和湖北省(图6)。

4 讨论

本文基于长时间序列的土地利用现状遥感监测数据研究长江经济带生产、生活和生态空间数量面积变化和空间格局演化,重点解析了城镇生活空间、乡村生活空间与农业生产空间,农业生产空间与水域生态空间的互动增减关系。研究发现1980—2020年长江经济带城镇生活空间、乡村生活空间与农业生产空间相关关系为负相关,且相关程度在增强。研究期内城镇生活空间、乡村生活空间与农业生产空间HL聚类模式的行政单元主要分布在长三角地区,该地区城乡生活空间急剧扩张侵占了周围地区的农业生产空间,这与文献[39]的研究相一致。长江经济带是我国重要的粮食产区,分布着江汉平原、鄱阳湖平原、太湖平原等重要的商品粮基地。1980—2020年长江经济带农业生产空间净减小39 053 km2,年均减小976.07 km2,远超同期黄河流域农业生产空间年均损失量[40]。未来应严格落实国土空间用途管制制度,保证农业生产空间不被城乡建设用地侵占,严格防范耕地非粮化现象;优化用地布局推进新型城镇化建设,以地级市中心城区为重点,划定城市开发边界和禁止建设边界,形成“生产-生活-生态”空间合理分布的用地结构[41];严格落实耕地占补平衡政策,制定村庄规划,推行土地综合整治,合理引导农民建房行为,防范农村居民点侵占优质农田[42]。

5 结论

(1)1980—2020年长江经济带国土空间类型为生产空间和生态空间,不同的国土空间类型数量面积变化差异显著。其中,研究期内农业生产空间面积呈减小趋势,净减小39 403 km2;非农生产空间净增加14 804 km2;生活空间面积呈增加趋势且城镇生活空间增速高于乡村生活空间;生态空间面积先增加后减小,净减小248 km2。

(2)1980—2020年长江经济带国土空间格局变化的空间指向性和地区差异性明显。其中,国土空间重心偏移轨迹变现为生产空间持续向西南方向偏移、生活空间和生态空间整体上分别向东南方向和北部偏移;研究期内生产空间变化量HH集聚的地区由长江经济带西南地区转移到中部地区;生活空间变化量HH集聚的地区始终主要分布在长三角地区;生态空间变化量LL集聚的地区由湖北省东南侧转移到江苏省和安徽省交界处。

(3)1980—2020年长江经济带不同国土空间类型互动增减关系差异显著且空间异质性明显。其中,城镇生活空间、乡村生活空间与农业生产空间呈负相关,且显著性加强。即本行政区内生活空间面积的增加会致使周围行政区域农业生产空间面积减小;农业生产空间与非农生产空间和水域空间相关关系由负转正;城镇生活空间与非农生产空间相关关系由正转负,且相关关系在增强;不同国土空间类型HH、LL、LH和HL聚类行政单元在空间分布上存在较大差异。