“离线”:基于阿诗玛文化传媒化的传媒人类学本土化概念

巴胜超,慈 湘

(昆明理工大学 艺术与传媒学院,云南 昆明 650500)

Media Anthropology或the Anthropology of Media是传媒时代多民族文化研究的重要领域。在中国传播学与人类学、民族学的跨学科研究中,至少有“媒体人类学”“媒介人类学”和“传媒人类学”三种译名。在近20年本土化的学术探索中,拥趸每种译名的学者群体也逐渐探索出各具特色的“本土化范式”。例如:郭建斌教授以“媒体人类学”为译名,在对西南乡村电影、流动电影的田野观察下,提出了“在场”[1]概念;孙信茹教授以“媒介人类学”为译名,基于技术嵌入社会系统的过程,以“嵌入”[2]为理论范式,进行了诸多研究;同时,笔者以“传媒人类学”[3]为译名,以彝族撒尼人阿诗玛文化为对象,进行了10余年的研究,阿诗玛文化调研的田野经验材料,是否也可以为学界提供某种本土化范式?带着这种思考,笔者尝试以“阿诗玛文化传媒化”的长时段观察,以“离线”为关键概念,阐述传媒人类学视域下民族文化传媒化的本土理论总结。

一、“离线”与“在线”:文化传播的变迁状态

对于当代的网络使用者,“离线”是非常态,随时随地“在线”才是日常生活的常态。移动网络、移动终端的普及,使个人生活、商业贸易、政务处理等“实体空间”数字化、云端化,线上办公、线上教学、线上购物、线上娱乐等在线生活将私人时空和公共时空交叠在一起。web1.0时代的离线焦虑,已经在5G、智慧城市、新基建等web3.0时代的技术支持下不复存在。相反,“在线焦虑”却成为当代人的新困扰。

从城市生活的在线状态,走进乡村,特别是以多民族文化为特点的乡村,当乡村多民族文化@传媒,以“在线”的形式广为传播之后,民族文化会产生怎样的变化?以乡村文化持有者的视角来思考:当身处乡村的文化形态,在传媒技术的支持下离开乡土,“离线”之后,会带来何种变迁?同一个问题换位思考,民族文化的传媒化,对外来者来说是“在线”;但对文化持有者而言,则是“离线”。本文正是从文化持有者之人类学视角来界定“离线”的,即“离线”并不是通常意义上的断开网络、下线等状态,而是多民族文化经由传媒或类似传媒的其他方式,主动或被动离开其生长的乡土,以另外一种样态被重新组织、改编、呈现的过程。具体来说,本文所描述的“离线”,是针对多民族文化,特别是乡村空间的多民族文化而言的。

(一)“离线”即离开乡土

例如,原本是彝族撒尼人村寨间口头流传的《阿诗玛》,在以民间文学等身份翻译、改编、传播到中国城市社区,甚至远播到日本、法国、俄国、美国后,就面临着离开乡土后异地生长的问题。彝族撒尼人的阿诗玛,与中国的阿诗玛、世界的阿诗玛之间,存在着文化空间的扩散以及对文化本体产生影响,此为“离线”在空间维度的问题。

(二)“离线”即离开原来的受众

从乡土文化传播、接受与反馈的视角看,阿诗玛文化的传承与传播,最初以相对封闭同时也相对稳定的村落共同体为主。村民是阿诗玛文化的核心受众,文化习俗、语言思维、物质生活等同源性,使阿诗玛文化与村民之间具有天然的亲密性。当阿诗玛文化离开村落,走入城市、舞台、网络等“异文化”空间,原有的受众不复存在,更具粘性的受众亟待培养,于是产生了接受和交流的新问题。

(三)“离线”即拥有了新的文化形态,也意味着旧的“传统的”文化形态的“离线”

在阿诗玛文化的传媒化过程中,村落空间中村民们人际交流的“口头传统”,以非物质文化遗产的博物馆展陈设计、民间文学的印刷文字、歌剧舞剧京剧等舞台艺术、影视动漫等视听电子艺术等形式散播开来,从形式到内容均有新的编创。

(四)“离线”即以另一种方式“在线”

“离线”与“在线”是相对的,离开阿诗玛文化持有者的阿诗玛文化,对于村落共同体来说是“离线”,但对于外来者来说是一种民族文化的“在线”。

二、“离线”类别:阿诗玛文化传媒化表征

因为本文关于“离线”的讨论,是在“民族文化传媒化”的应用性探索中展开的,因此,“离线”的类别,并不是直线、曲线、实线、虚线等实体的线的划分,而是从比喻的角度,将民族文化传媒化的具体应用,以线喻之。在以阿诗玛文化传媒化表征阐述“离线”的类别前,有必要先解释下“民族文化传媒化”。

(一)民族文化传媒化

作为一个提出了超过10年的学术概念,民族文化传媒化是传媒时代民族文化共同面临的一个重大问题,但学界对此概念的讨论较少。2011年至2012年,刘建华、巩昕頔、程郁儒先后出版了同名著作《民族文化传媒化》。刘建华、巩昕頔认为“民族文化与民间文化要找到自己与现代传媒的最佳切合点,找到最适合表现自己的媒体介质,通过传统媒体与新媒体的产业转化,既创造经济效益,又宣传和保护本身”[4]是民族文化传媒化的核心。程著认为“民族文化传媒化的所指,是民族文化成为大众传媒内容和产品的过程和问题。这个表述呈现了研究的两个方面:第一,民族文化成为大众传播内容——涉及民族文化与社会因素的关系;第二,民族文化成为大众传播产品——涉及民族文化与资本因素的关系。”[5]刘著主要从文化产业学视角,对民族文化与传媒经济的关系、民族文化传媒产品化的基础、民族文化传媒产品化的条件和传媒经济对民族文化的影响进行较为宏观的论述,其“民族文化传媒化”的观点,类同于“民族文化产品化”。程著从符号学视角,对大众传媒的编码特质与民族文化、文本编码中的主流文化与民族文化、传播经济化与民族文化的互动等“关系”维度进行辨析,其“民族文化传媒化”的观点,类似于“民族文化文本化”。也是在2012年,谢国先、钟正著《民族文化资源数字化与产业开发》[6],从民族文化资源数字化保护的内涵、民族文化资源数字化技术、民族文化资源数字化技术规范、民族文化数字化资源的共享与管理、民族文化资源可视化技术、民族文化资源的产业化开发等技术维度,进行管理学视角的叙述。谢著所论可归类为“民族文化数字化”。

从2012年至今,未有新出版的题名为“民族文化传媒化”的专著,但相关研究呈现多样化特征。比如,谢丹在《连接民族文化传播的网络与结构研究》一书中,以云南丽江的东巴文化为案例,提出了“以多元节点连接为核心的社会传播网络是促进民族文化传播的创新结构”[7]的观点,谢著所论可用“民族文化社会网络化”来归纳。其他代表性论著,如《非物质文化遗产数字化应用与教育化传承研究》[8],认为非物质文化遗产是民族文化的重要部分,数字化为非遗的保护和展示方面拓展了空间,资源库等平台保证了该文化的真实性、生动性,这类传媒化方式是在传统保护方式基础上的重要补充;《流动的乡土:媒介化社会与少数民族村寨生活》[9]研究少数民族村寨文化和生活在媒介化社会中的传播与互动问题。该著从人类学的视角出发,将媒介化实践放置在使用者生存的整体场域中,传统媒介、新兴媒介在个体、村落社区、国家框架和外部世界的层面发挥着的作用呈现出不同表征,这类文化传播是人们理解和传承当地社会记忆、身份认同等文化的重要载体。媒介作为背景、也作为工具被人们理解、使用,同时影响着村民的传播方式。《新疆哈萨克民族文化现代化研究》[10]关注到了在市场经济下,哈萨克民族文化传承和开发的有效路径之一是数字信息技术等现代信息传媒,建设大众传媒能够缩短当地文化与现代化文化社会的距离。文中将民族文化视为本体,媒介更新作为工具性的存在、在文化发展方面起积极作用。《乡村传播网络与共同体重建》[11]通过个案研究,展现在全球化背景、乡村现代化的研究视野下乡村社区内部的传播机制与过程,将文化发展视为一种文化传播活动,乡村传播网络在乡村文化再生产中发挥着共生共建的作用机制,在多方互动的传播关系中传承地方性知识、同构乡村共同体。《贵州民族村寨的现代技术传播与文化变迁》[12]基于对贵州纳麻村、平善村等村落的实证调研,按照技术类别划分,从现代农业技术、现代建筑技术、现代信息技术角度研究这三类技术应用在当地农民的日常生活中后带来的村民生活方式、思想观念的变化,从而引发了少数民族村寨的文化嬗变;同时,现代化平台、路径帮助传播古村寨文化、引导文化传承主体的参与。

笔者在中国知网CNKI数据库利用高级检索查找2010—2022年“民族文化”并含“传播”主题的论文,共10 757篇(检索时间:2022年9月21日),人工删除简介、说明、目录等非学术文章后得到10 672篇文章。以此作为有效数据,通过CiteSpace软件生成关键词共现图谱及突现图谱,通过可视化分析直观地反映我国民族文化传播领域的研究热点和趋势。

论文关键词是对论文核心内容、主题的提炼,其出现频率显示出学术界研究的热度所在。根据排名前二十的关键词(见表1),可以看出民族文化传播研究中学界主要从民族文化传播的内容、渠道、策略、范围和效果这五方面进行探索。在全球化的背景下,传播媒介随着科技进步不断融合发展,中华民族文化通过各类传播渠道、方式面向国际,以获得文化自信和文化认同,是民族文化传播研究的重点。

表1 2010—2022年排名前20位的关键词共现图谱

通过“关键词突现”表现(见表1),可以看出在不同时间段内,民族文化传播关注度高的话题和研究角度的转变,以及民族文化传播的前沿问题。从2010年至2022年,共出现了25个关键词突现:全球化、文化、大众传媒、软实力、土家族、网络传播、文化变迁、文化自觉、信息传播、文化产业、保护、开发、文化创新、民族音乐、典籍翻译、习近平、文化自信、培育、教学、纪录片、新时代、乡村振兴、文化记忆、融媒体、自媒体。民族文化传播的研究紧跟现实,近年来,越发将“融媒体”“自媒体”等传播平台、主体作为研究对象,个体化和多平台融合是当下民族文化传播的语境和学术趋势。

从上述民族文化传播的研究综述可知,目前的研究,多以“外来者”的视角,从传媒内容的生产、传播、效果、功能等方面,在民族文化持有者“不在场”的语境中,讨论民族文化传媒化的论题。笔者认为,除了从民族文化产业化、产品化、数字化等“客位”“外来者”视角出发,民族文化传媒化最为缺少的,是民族文化持有者的“主位”“他者”视角。接下来,笔者以阿诗玛文化传媒化过程中的“离线”表征,呈现他者眼光下的“民族文化传媒化”。

图1 2010—2022年排名前25位的关键词突现图

(二)阿诗玛文化传媒化表征

阿诗玛,原本是彝族撒尼人民间传说中一个出生于阿着底的撒尼姑娘,在经过漫长的社会文化变迁后,作为一个名词,阿诗玛的所指异常丰富。在学术研究中,阿诗玛就涉及民族、民俗、历史、经济、文学、诗学、音乐、舞蹈、影视、地理、文字、美学、宗教、生态、旅游、社会等学术内容。各种文本中,阿诗玛的符号意义也各有不同。例如,叙事长诗中,阿诗玛是撒尼人聪明、勤劳、善良、美丽、勇敢、能歌善舞的化身;电影中,阿诗玛指著名女演员杨丽坤所扮演的女主角;电视剧中,阿诗玛指由青年演员韩雪所扮演的乡村女教师;在舞台艺术中,阿诗玛指在舞台上表演的女主角;在音乐作品中,阿诗玛指歌曲唱词所塑造的声音形象。各种以阿诗玛为名的概念也较为繁博。例如,作为地理概念,阿诗玛指中国云南石林,这里被宣传为“中国阿诗玛的故乡”;作为旅游概念,阿诗玛指为游客导引观光的女性导游和石林景区的阿诗玛石峰;作为经济概念,阿诗玛还指一种香烟品牌[13]。要准确言说阿诗玛,必须回到具体的文化情景。

结合阿诗玛文化的多样化表征,笔者将“阿诗玛”的传媒化,表述为“阿诗玛@某某媒介”,其中@在本文中,第一层涵义为:取“at”的“在……”之义,“阿诗玛@”表示“阿诗玛在……”;第二层涵义为:@作为网络传媒中常常使用的一个符号,在此通过符号的形象性传达一种网络化、数字化的传媒语境;第三层涵义为引申义,即指代“阿诗玛”通过“传媒”的文化呈现。“阿诗玛文化传媒化”的定义为:“阿诗玛”文化信息的传递、传播所构建的“阿诗玛”文化信息的运行系统。在“阿诗玛”的传播过程中,人类各族群的文化,以某种媒介物为载体,经由某种传播渠道,由文化源地向外不断辐射,由一个社会群体传播到另一个社会群体,并形成社会群体间文化的交流与融合。根据文化传播的媒介形态差异,阿诗玛文化传媒化目前有以下四种类型:

1.阿诗玛@口语:原生阿诗玛文化的传承。原生阿诗玛文化的传播,主要在彝族撒尼村寨空间,以口语文化的形式,在撒尼人群体之间传承。在笔者的田野过程中,目睹观察了民间男女口头对唱《阿诗玛》的一个场景:2009年6月,在石林县的大糯黑村,忙碌完农事的老年文艺队不约而同地来到糯黑小学(老校址)的一楼,在教室的一个角落,男子们弹着月琴,妇女们绩着麻线,演唱着《阿诗玛》的片段,歌声细腻婉转、略带忧伤气氛。他们从阿诗玛的出生一直唱到阿诗玛被阿支抢去,就没有再继续唱下去了,而是转而排练一个即将在石林海邑村演出的一个节目《釵舞》,排练完之后,就纷纷回家了。从这样一个民间对唱《阿诗玛》的例子可以看出,口语文化系统中的《阿诗玛》传承,是即兴、片段性的,阿诗玛文化的传承是嵌入在日常生活的空闲时段进行的。火把节、婚礼、满月酒等仪式性场景,是阿诗玛文化集中展示的时空。

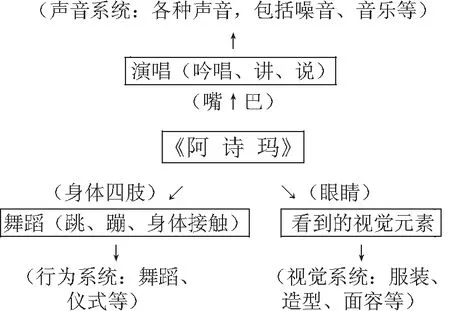

从口语文化的表达来看,阿诗玛文化口头传承,有唱《阿诗玛》歌、讲《阿诗玛》的故事、吟诵《阿诗玛》中的经文等形式,主要由民间歌手、毕摩和文艺队来传承,属于在场性的人际传播类型,主要在相对封闭的村寨空间进行。口语文化中阿诗玛文化的传承可用图2来概括:

图2 原生阿诗玛文化的传承

口语文化中的《阿诗玛》,融合了日常生活经验的歌舞艺术表达,主要以《阿诗玛》叙事长歌(诗)为内容,在形式和内容上与作为非物质文化遗产的民间叙事长诗《阿诗玛》基本重合。

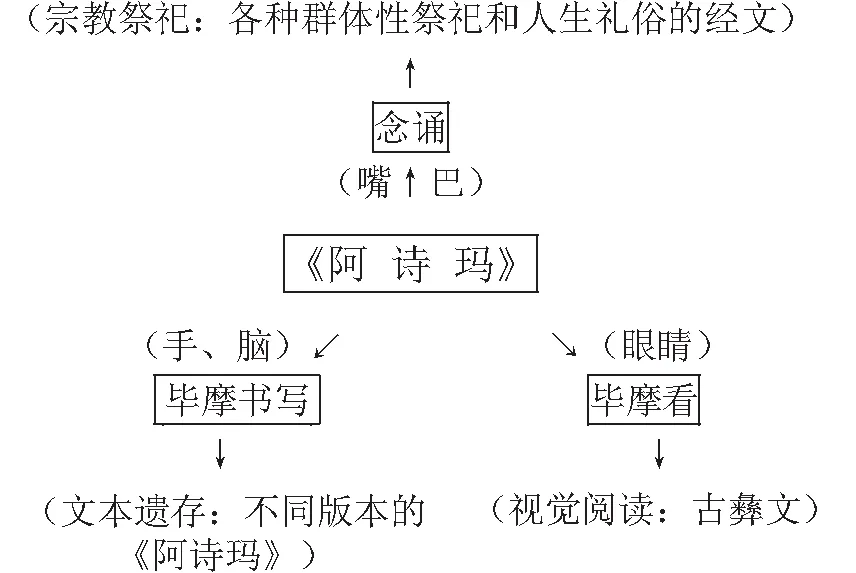

2.阿诗玛@书写:书写媒介中的《阿诗玛》,主要由彝族毕摩用古彝文来书写,以手抄本的形式在师徒之间代际相传。毕摩作为“知识无数斗”的智者和知识最丰富的人,其传承主要靠世代传承。毕摩文化作为一种口传心授的宗教世袭文化,它是承自上辈的文化熏陶和教导。目前,搜集到的古彝文书写的《阿诗玛》版本有:《诗卡都勒玛》(金国库、金云翻译;马维翔记录)、《阿诗玛》(向中法讲述;虎占林翻译;杨瑞冰记录)、《阿诗玛》(毕福昌彝文收藏)、《阿诗玛》(李正新彝文收藏)、《阿诗玛》(金国库彝文收藏)。与口语文化中《阿诗玛》传承的片段性相比,毕摩书写的《阿诗玛》文本,按照阿诗玛人物故事的线索,基本把“序歌、求神、祝米客、成长、议婚、请媒、说媒、抢婚、追赶、考验、结局”等主要情节,进行了较为完整的书写。书写文化中的《阿诗玛》,是毕摩文化与阿诗玛文化的交叠,其传播系统可用图3来概括:

图3 毕摩文化与阿诗玛文化的交叠

人力书写、传抄的《阿诗玛》,在数量上不可能批量生产,文本也不可能完全复制。书写文本的传播空间,也主要在彝族撒尼村寨进行;群体性祭祀、人生礼俗等文化空间,是书写文化中《阿诗玛》念诵的主要场域。在当代的文化传承中,还出现了用彝文、英文书写的《阿诗玛》长卷,用农民画、壁画等形式绘制的《阿诗玛》长卷等书写形式。

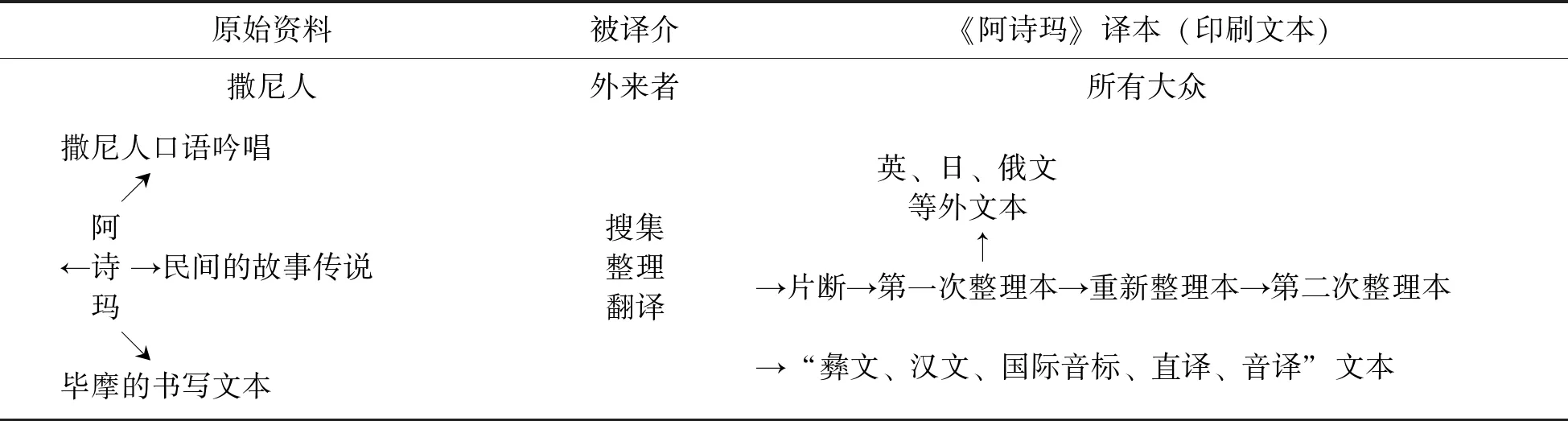

3.阿诗玛@印刷:民间文学《阿诗玛》的整编。随着印刷文化对《阿诗玛》的介入,《阿诗玛》文本从撒尼村寨,逐渐走到了国内其他民族、外国人的视野中。从现存的资料来看,1938年之前,汉文化中印刷文本对“撒尼人(阿诗玛)”并无太多记述。现存最早用印刷文本传播《阿诗玛》的人是法国传教士保禄·维亚尔。在维亚尔的文章中,关于《阿诗玛》的内容主要在《云南撒尼倮倮的传统和习俗》《维亚尔的云南来信》这两篇文章中集中体现。1938年之后,由杨一波、李埏、施蛰存、李有义、马学良、楚图南等学者所编著的关于石林少数族群的研究著作,较大规模地将石林地区的民族文化、经济、族群生活介绍给撒尼村落之外、石林地区之外的中国人。其中,个人对《阿诗玛》的搜集整理,始于杨放对《阿诗玛》长诗的片段翻译。1953年,朱德普关于《阿诗玛》的搜集整理稿《美丽的阿斯玛——云南圭山彝族传说叙事诗》刊登在《西南文艺》上。1954至1956年,由黄铁、杨知勇、刘绮集体合作完成的《阿诗玛》整理本,由云南人民出版社、中国青年出版社、人民文学出版社和中国少年儿童出版社出版。

改革开放后,彝族学者也开始再次对《阿诗玛》进行搜集、翻译、整理。例如,1984年出版的《牵心的歌绳》中,收录了彝族学者昂自明翻译、吴承柏校对的古彝文翻译本《阿诗玛——撒尼民间叙事诗》;1985年,中国民间文艺出版社出版了由马学良、罗希吾戈(彝族)、金国库(彝族)和范慧君四人整理的文本《阿诗玛》,用“彝文、国际音标、直译、音译四行对照”的译法发行。1999年,彝族学者黄建明、普卫华翻译的“彝文、国际音标、汉文、英文、日文”五文对照的《阿诗玛》由北京中国文学出版社出版。

除上述出版的《阿诗玛》汉文、彝文搜集整理本,1956年,《阿诗玛》俄文版问世;1957年,外文出版社以《Ashima》之名,出版了《阿诗玛》1954年整理版的英文版;1999年,日本学者西协隆夫翻译了《阿诗玛》日文版。在诸多“彝族文学史”著作中,也有对《阿诗玛》的介绍与评论。印刷文化中《阿诗玛》的传播可用表2来概括:

表2 印刷文化中阿诗玛的传播

印刷文化中的《阿诗玛》,都较完整地叙述了阿诗玛出生到变成回声的故事,比口语和书写文本的《阿诗玛》都更为详细。每个版本都分章节、列标题,将阿诗玛的故事逐层演绎、次第展开。所记述的语言,以外来知识分子“文绉绉”的口吻进行表述,句式也与撒尼人口语和书写文本的五言句式不同。为了用汉语把意思说明白,后期添加了与汉语阅读习惯一致的词句,这对《阿诗玛》叙述的逻辑性有加强作用;各种整理本均对人物形象进行艺术化处理,以加强《阿诗玛》的价值取向。彝族学者参与翻译、整理的《阿诗玛》,配上了国际音标,使之成为真正可以阅读的文本,还可以看出撒尼语和汉语句式组织安排的差异。英文、日文、俄语译本将《阿诗玛》从一个族群文化文本扩展到外国文学的视野,方便世界文学、比较文学的学者进行研读。

4.阿诗玛@电子:阿诗玛文化的网络化。早在影响巨大的电影《阿诗玛》拍摄完成之前,远在日本的广播台就已经将《阿诗玛》以广播剧的形式进行了传播。1961年2月23日,日本东京的文化放送(广播台)在“现代剧场”播送了《阿诗玛》广播剧。电影《阿诗玛》、电视录像片(专题片)《阿诗玛的故乡》、电视剧《阿诗玛新传》、阿诗玛与电视选秀《阿诗玛形象使者大赛》,以及以“阿诗玛”为关键词搜索到的“新闻”“网页”“贴吧”“知道”“音频”“图片”“视频”和“地图”等内容,均是电子文化中阿诗玛文化的表征。

电子文化中阿诗玛文化的传播是以“搜索”为核心展开的,其传播图式如图4所示:

图4 电子文化中阿诗玛文化的传播

在图4中,阿诗玛文化主要以各种文化成品散布在网络空间,主要以再次创作的影视作品、搜集整理的文学作品、拍摄创作的图像作品和其他经过再加工的文化产品出现。作为阿诗玛文化原始资料的口传文本和毕摩文本,不再是电子文化中阿诗玛文化的主要内容,而成为一种边缘性的文化要素。在电子文化中,口语、书写形态的《阿诗玛》等阿诗玛文化起源发展的核心要素,在受众接受链条上处于缺席状态。在电子文化中,阿诗玛文化产品的接受,由受众因素决定的受众分流,使阿诗玛文化成为一种依据兴趣进行“部落化”聚合的文化现象。

上述阿诗玛文化的传媒化,以“阿诗玛@口语、书写、印刷、电子”的形式展开,正好涵盖了人类媒介变迁的口语时代、书写时代、印刷时代和电子时代。在口语、书写、印刷、电子媒介中呈现的阿诗玛文化,并不是依次替代的过程,而是并行共存的关系。这些媒介形态中的阿诗玛文化,不是同一的也不是断裂的,以口语传唱的《阿诗玛》、民间文学《阿诗玛》、电影《阿诗玛》这三类文本为文化内核,阿诗玛文化的传媒化呈现为一种“纯泛互渗”的交融状态:纯,在此指“狭义的阿诗玛文化”,即以叙事长诗《阿诗玛》为核心的民间文学文本体现出的文化特征;泛,指“广义的阿诗玛文化”,即包括叙事长诗在内,囊括了影视、舞台艺术、图像、旅游、网络等以阿诗玛文化之名进行的文化事项。阿诗玛文化的传媒化,在文本传播中具有相互交织、渗透、互文等特征。

三、文化诠释:“离线”的文化内涵与适用特征

阿诗玛文化传媒化表征所形成的口语、书写、印刷、电子等媒介形态,从文化持有者的视角来看,在时空距离上与彝族撒尼人的生命时空——村寨,形成了“渐行渐远”的关系,具体而言:

“阿诗玛@口语”阶段:阿诗玛文化以村寨共同体为场域,以村民的身体实践为方式,在演唱念诵的过程中,村民与阿诗玛文化之间是熟悉的亲密关系。村民感知阿诗玛文化的过程,是一种亲身体验活态文化的过程,呈现为传承民族文化的自觉行为。

“阿诗玛@书写”阶段:阿诗玛文化成为能读会写的毕摩阶层所掌握的一种文化形态,以毕摩与师徒间的文化继承世代流传,在民俗活动、祭祀仪式等场景中以经文、祭词等形式进行念诵。作为沟通世俗生活与神圣世界的媒介,书写文化中的阿诗玛偏向一种“功用性”的文化。

“阿诗玛@印刷”阶段:口传、书写文化的《阿诗玛》都是由撒尼人来传播。印刷文化中,《阿诗玛》的传播者主要由撒尼人之外的外乡人、外国人来完成。之后,撒尼人中的现代知识分子参与到传播《阿诗玛》的行列中,形成众多的传播团队。原本传承《阿诗玛》一个个鲜活的撒尼人、一个个毕摩,被文字、字母、图片等符号取代,承载着《阿诗玛》文本的异乡之旅。在诸多印刷文本堆砌的书架上,《阿诗玛》被编号为“少数民族文学”“某某搜集整理”“某某年出版”“某某出版社”,印数、字数、定价、责任编辑、标准书号、经销商等图书CIP数据,是《阿诗玛》新的身份证明。文字是被动的,当它被印刷在书本上,它就脱离了其生长的文化语境,缺乏文化“上下文”的文字,排版在文本的“上下文”中,相对于原来的文化空间,它是存在于一个“非真实、非自然”的世界中。

“阿诗玛@电子”阶段:除了广播和文字,电影、电视、网络、图像等负载阿诗玛文化的载体,都表现为一种视觉文化的特征,“看”成为电子文化中阿诗玛文化一种主要的体验方式。电子文化中的阿诗玛文化,是一种被选择的文化。这种“被选择性”是从阿诗玛文化的创作和接受两个方面来说的。从电子文化中阿诗玛文化的创作上看,阿诗玛文化不再以完整呈现阿诗玛原始资料为己任,而是截取其中的某些部分,选择性地对阿诗玛的故事进行加工创作。其中,电影《阿诗玛》将阿黑和阿诗玛定义为情人,电视片《阿诗玛的故乡》则以阿诗玛之名对石林的旅游资源和风土人情进行介绍,电视剧《阿诗玛新传》则将现代乡村教师的生活以“阿诗玛”之名创作出来,那些负载有阿诗玛信息的图像,则基本脱离了阿诗玛原始资料的语境,在新时代的文化变迁中重新定义阿诗玛。在电子文化中,除了视觉文化的主导,由电子文化所派生的次生口语文化,如歌曲、台词、配乐等声音元素,也形成了阿诗玛文化在电子时代的口语传播。

(一)“离线”的文化内涵

通过对阿诗玛文化传媒化个案的观察,可以从三个维度来总结“离线”的文化内涵:

1.在空间维度,“离线”是一个空间范围不断扩散的过程。阿诗玛文化传媒化所形成的“彝族撒尼人的阿诗玛、中国的阿诗玛、世界的阿诗玛”等文化表述,就是民族文化从原生地不断扩张的形象描述。随着民族文化在空间维度的扩大,《阿诗玛》也逐渐从一个“内向”的文本,从撒尼村寨走出,来到省城,来到中国的主流文化群体中,从中国不断走向世界。

2.在时间维度,“离线”是一个时间“非线性”的过程。阿诗玛文化传媒化所生成的彝文手抄本、民间文学文本、影视文本等,将口语说唱语境中阿诗玛的“线性”文本,以“非线性”的传媒介质存储起来。随着阿诗玛文化的文本化,《阿诗玛》文本的内容和形式也从多元化逐渐固定为典范化、标准化。

3.从受众维度,“离线”是一个受众不断“陌生化”的过程,能听懂撒尼语吟唱的《阿诗玛》和能看懂彝文书写文本《阿诗玛》的人并不多,导致了口头和书写文本的《阿诗玛》仅在撒尼文化圈内传播。而随着文字、电子传播的增加,《阿诗玛》从撒尼口语、彝文,逐渐扩展到汉语、英语、日语、俄语等语种,为使用这些语种的人群提供认识《阿诗玛》的通道,使阿诗玛文化成为一种“外向”的文化。

(二)“离线”的适用特征

从广义的传播视域来看,除了传统的大众传播媒介,阿诗玛文化变迁还处于大众旅游的语境中。以石林景区、乡村旅游所串联的阿诗玛文化全域旅游,是阿诗玛文化传媒化表征的社会背景,这也使得笔者基于阿诗玛文化传媒化所提出的“离线”概念,在理论的普适性和局限性上表现为以下特征:

1.在理论的普适性上,“离线”概念是一个能从文化人类学主位视角,充分解释多民族文化传媒化的理论概念。在中国多民族地区现代化过程中,随着传播渠道的不断丰富,民族文化@传媒是民族文化传播的常态,民族文化“离线”后所产生的时间、空间、受众维度的新变化,也成为民族文化传承保护时需要注意的问题。

2.“离线”概念,是基于西南彝族文化传播的个案总结,是否也适用于解释其他经济条件更为发达省区的民族文化传播?对于与《阿诗玛》类别不同的民间文化遗产,“离线”还具有文化解释能力吗?随着文化持有者文化传播能力的增强,在自媒体媒介环境中,民族文化的传播权逐渐为当地人所掌握,“离线”是否可以解释这些新的传播现象?这些都是“离线”概念在文化解释上的局限所在。

四、结论

“离线”是从文化人类学的主位视角,以文化持有者的眼光,审视民族文化传媒化所提出的理论概念。在阿诗玛文化传媒化的案例中,阿诗玛文化在口语文化、书写文化、印刷文化和电子文化中的传播呈现,将地方文化的空间边界,由村寨共同体逐渐扩大为国家、世界共享的文化符号。在阿诗玛文化的“离线”传播中,口语、书写、印刷和电子媒介中的阿诗玛文化,并行共存,以叙事长诗《阿诗玛》为核心的民间文学文本,与影视、舞台艺术、图像、旅游、网络等以阿诗玛文化命名的文化事项一起,呈现为民族文化传播的“纯泛互渗”交融状态。在空间维度,“离线”是一个“渐行渐远”空间范围不断扩散的过程;在时间维度,“离线”是一个时间“非线性”的过程;在受众维度,“离线”是一个受众不断“陌生化”的过程。阿诗玛文化传媒化的过程,是一个“离线”与“在线”互为主体的过程。