膝关节前交叉韧带重建术后患者应用水中慢跑运动的康复效果观察

陈木升 谢汉洪 叶丛 谭志超 陈榕生 陈少真 梁添丽 丹青 李海珊 陈梦 张世杰

膝关节前交叉韧带作为人体中最为重要的韧带之一,在膝关节内可将股骨和胫骨牢固地连接起来,防止胫骨沿着股骨移位,发挥稳定膝关节的重要作用[1]。膝关节前交叉韧带损伤是临床比较常见的一种运动损伤,>90%的患者需要接受手术治疗,若患者未及时接受治疗或治疗不当,会引起膝关节变形、运动功能障碍、肌肉萎缩等严重后果,甚至导致残废[2]。随着对膝关节前交叉韧带损伤研究的深入及微创外科手术技术的不断进步,关节镜下前交叉韧带重建术已被广泛应用于膝关节前交叉韧带损伤患者的临床治疗中,可有效缓解患者临床症状,减轻痛苦[3]。但越来越多的研究表明[4,5],部分接受关节镜下前交叉韧带重建术治疗的膝关节前交叉韧带损伤患者预后不佳,容易出现关节肿痛、感染等并发症,且膝关节功能的恢复不仅在于成功的手术,还与术后的康复息息相关。目前,临床对于膝关节前交叉韧带重建术后患者多给予传统康复方案进行干预治疗,但效果不佳,部分患者膝关节功能恢复不佳[6]。近年来,水中慢跑运动康复疗法在腓总神经损伤患者、恢复期脑卒中患者中应用较多,且效果显著[7]。但鲜有关于水中慢跑运动在膝关节前交叉韧带重建术后患者中应用的报道。鉴于此,本研究初步观察了水中慢跑运动对膝关节前交叉韧带重建术后患者康复的影响。结果示下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 经院内伦理委员会批准,采用前瞻性研究,选取本院于2020 年6 月~2021 年9 月期间收治的60 例行膝关节前交叉韧带重建术治疗的患者作为研究对象,按照随机数表法分为对照组及研究组,各 30 例。对照组男16 例,女14 例;年龄20~49 岁,平均年龄(38.95±3.64)岁;患膝位置:左膝15 例,右膝15 例;受伤原因:车祸伤7 例,运动损伤16 例,坠落伤5 例,其他2 例。研究组男17 例,女13 例;年龄21~50 岁,平均年龄(39.43±3.89)岁;患膝位置:左膝16 例,右膝14 例;受伤原因:车祸伤6 例,运动损伤18 例,坠落伤5 例,其他1 例。两组性别、年龄、患膝位置、受伤原因等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 符合《运动训练学》[8]中关于膝关节前交叉韧带相关诊断标准,经X 线、CT、磁共振成像(MRI)或关节镜检查确诊,且首次接受膝关节前交叉韧带重建术治疗者;年龄18~50 岁者;软组织条件完好,无开放性损伤者;无膝关节手术病史者;自愿签署知情同意书者;依从性好,可配合随访调 查者。

1.2.2 排除标准 凝血功能异常者;骨骺线未闭合者;严重心肝肾等功能不全者;妊娠及哺乳期妇女;膝关节周围骨折者;膝关节前后十字韧带均断裂者;关节严重破坏及功能完全丧失者;膝关节完全脱位并伴有前后交叉韧带断裂、内外支持带断裂、半月板损伤等膝关节严重损伤者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 术后给予传统康复治疗,膝关节活动度:4 周时主动膝关节活动度<90°,8 周时主动膝关节活动度<120°,8 周后逐渐增加至全膝关节活动度活动。负重:4 周后扶拐逐步负重,8 周后脱拐。肌力锻炼:①术后4 周开始在保护下进行踝泵锻炼、股四头肌等长收缩锻炼、髌骨推移锻炼,鼓励直腿抬高锻炼;②4 周后进行步态训练;③8 周后进行上下楼训练,渐进开始闭链练习;④12 周后开始带护膝前后向慢跑。康复治疗方法主要包括器械训练、步态训练、关节松动、平衡功能、牵伸技术、关节持续被动运动(CPM)等训练及中医理疗等治疗。出院后给予随访观察,随访过程中积极指导功能锻炼。

1.3.2 研究组 术后在传统康复治疗的基础上给予水中慢跑运动康复治疗,该治疗在医院水疗室中进行,每次运动包括准备活动、水中慢跑及整理活动,其中适应水温和水中运动环境2 min,水中慢跑20 min,慢跑结束后进行10 min 的整理活动。跑步机水中运动具体方式是:在水深齐受试者胸部时进行锻炼,锻炼过程中患者需要上体稍往前倾,保持身体稳定,不能晃动。在慢跑过程中,足部必须由脚掌到脚趾扒地动作前进,着地时必须全脚掌着地,脚跟必须落下接触池底踩实,腿部用力较陆上跑步时大,支撑腿需要更大的发力。跑步时上肢和下肢运动幅度和陆上跑步时相同,在锻炼过程中,由不同的水中慢跑速度、距离、运动目标和附加小动作编成水中慢跑组合,每次锻炼进行不同的水中慢跑组合,避免因动作单调降低患者运动热情,水中慢跑治疗后再进行传统康复训练。最佳运动强度:运动心率控制在120~140 次/min,根据靶心率和运动中患者自我感觉适当调整运动强度,水中慢跑运动干预时间为8 周,运动时间20 min/次,1 次/d。出院后给予随访观察,随访过程中积极指导功能锻炼。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 康复效果 治疗结束后进行评估,其中无疼痛感,膝关节可以在15~130°范围内开展无障碍活动为优;偶有疼痛感,但比较轻微,膝关节可以在30~120°范围内进行有一定障碍活动为良;常有疼痛感,膝关节可以在40~90°范围内进行有一定障碍活动,需要借助外力行走为中;未达到上述标准为差[9]。优良率=优率+良率。

1.4.2 膝关节活动度 分别于治疗前、出院后12 周应用等速测力系统测量患者膝关节活动度,包括屈膝最大角度和伸膝最大角度。

1.4.3 疼痛程度 分别于治疗前、出院后12 周采用VAS 评分[10]进行评估,该量表总分0~10 分,分值越高疼痛越强烈。

1.4.4 膝关节功能 分别于治疗前及出院后12 周应用Lysholm 量表[11]、IKDC 量表[12]进行评估,其中Lysholm 量表包括肿胀、交锁、支撑及跛行等8 个项目,总分0~100 分,分值越高膝关节功能越好;IKDC 量表包括症状、体育活动及功能3 个方面共10 项问题,总分0~100 分,分值越高膝关节功能越好。

1.4.5 并发症 统计两组关节肿痛、感染、出血等并发症发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组康复效果比较 研究组的康复优良率高于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表1。

表1 两组康复效果比较[n(%)]

2.2 两组治疗前、出院后12 周的膝关节活动度比较 治疗前,两组屈膝最大角度、伸膝最大角度比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院后12 周,两组屈膝最大角度、伸膝最大角度均大于治疗前,且研究组屈膝最大角度、伸膝最大角度均大于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前、出院后12 周的膝关节活动度比较(±s,°)

表2 两组治疗前、出院后12 周的膝关节活动度比较(±s,°)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组出院后12 周比较,bP<0.05

2.3 两组治疗前、出院后12 周的疼痛程度比较 治疗前,两组VAS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院后12 周,两组VAS 评分均低于治疗前,且研究组VAS 评分低于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前、出院后12 周的疼痛程度比较(±s,分)

表3 两组治疗前、出院后12 周的疼痛程度比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组出院后12 周比较,bP<0.05

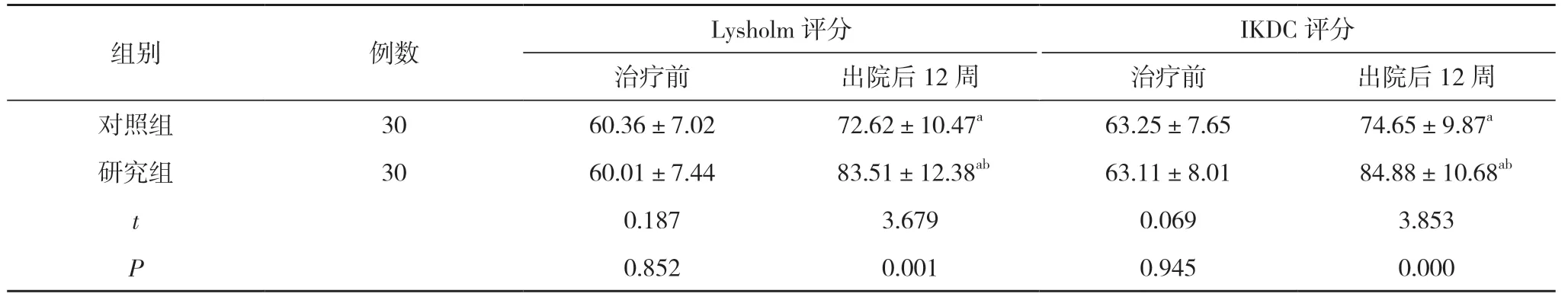

2.4 两组治疗前、出院后12 周的膝关节功能比较 治疗前,两组Lysholm 评分、IKDC 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院后12 周,两组Lysholm 评分、IKDC 评分均高于治疗前,且研究组Lysholm 评分、IKDC 评分均高于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前、出院后12 周的膝关节功能比较(±s,分)

表4 两组治疗前、出院后12 周的膝关节功能比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组出院后12 周比较,bP<0.05

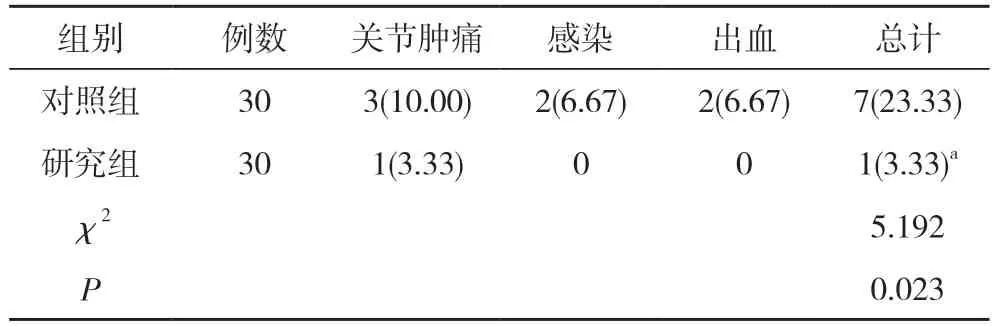

2.5 两组并发症发生情况比较 研究组并发症发生率低于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表5。

表5 两组并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

近年来,随着运动损伤及交通事故的发生率不断提高,膝关节前交叉韧带损伤已成为临床常见病,严重影响患者膝关节功能,降低生活质量。膝关节前交叉韧带重建术是目前临床上治疗膝关节前交叉韧带损伤的常用手术方式,具有创伤小、疗效高、手术时间短等特点,但术后需配合有效的康复训练方可达到最理想的治疗效果[13]。康复训练的目的在于快速止血,减轻组织创伤反应,减少炎性渗出,减轻疼痛,促进积液快速吸收,增强组织愈合及修复能力,促进身体 康复[14]。然而部分接受传统康复训练的患者膝关节功能改善不明显,且存在关节肿胀等并发症,影响预 后[15]。因此,给予膝关节前交叉韧带重建术后患者何种康复训练方案,是目前临床工作中面临的棘手问题。

随着医疗技术的不断发展,水中慢跑运动训练被逐步应用于临床多种疾病的术后康复治疗中[16]。叶丛等[17]学者研究发现,水中步行训练可有效促进胫骨平台骨折术后患者康复,改善膝关节功能。本研究尝试将水中慢跑运动训练应用于膝关节前交叉韧带重建术后康复中,本研究结果显示:研究组的康复优良率93.33%高于对照组的66.67%,差异具有统计学意义 (P<0.05)。研究组并发症发生率3.33%低于对照组的23.33%,差异具有统计学意义 (P<0.05)。出院后 12 周,两组VAS 评分均低于治疗前,且研究组VAS 评分(1.14±1.01)分低于对照组的(3.03±1.38)分,差异具有统计学意义 (P<0.05)。提示在膝关节前交叉韧带重建术后患者中开展水中慢跑运动训练,可有效减轻患者痛苦,减少并发症,促进身体康复。分析原因在于:水中运动可以完成许多陆上无法完成的训练动作,可以有效缓解患者痉挛和疼痛,增加关节活动度,增强耐力及肌力,促进心血管循环,增强有氧运动能力,提高协调、平衡及控制能力。水中慢跑运动利用浮力辅助运动,同时增加运动范围,并且可以提早在水中进行运动训练。此外,水的阻力可以有效增加患者肌力,而水的浮力可以支撑关节使其可以自由活动,同时受到不同方向的阻力,进一步增强康复训练效果,促进身体 康复。

临床发现,促进膝关节前交叉韧带重建术后患者膝关节功能恢复及减少术后并发症的发生是改善患者预后的关键。本研究结果显示:出院后12 周,两组屈膝最大角度、伸膝最大角度均大于治疗前,且研究组屈膝最大角度、伸膝最大角度均大于对照组;两组Lysholm 评分、IKDC 评分均高于治疗前,且研究组Lysholm 评分、IKDC 评分均高于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。陆茹等[18]学者研究发现,对接受膝关节前交叉韧带重建术治疗患者开展水中运动,训练3 个月后膝关节主动屈曲范围、主动伸展范围及Lysholm 评分均优于常规康复训练,与本研究结果基本一致。表明在膝关节前交叉韧带重建术后患者中开展水中慢跑运动训练,可有效促进患者膝关节功能恢复。分析原因与水中慢跑运动训练具有以下优势有关:①温度。患者浸入温暖的水中可有效促进肌肉血液循环,减轻心理压力,提高新陈代谢;②浮力。膝关节康复训练主要练习内容为下肢训练,训练不当会导致膝关节局部负担过重,进而影响恢复效果。而水的浮力可以有效减少作用于患者的重力,进而减少膝关节负担,有利于提升恢复效果;③阻力。在水中慢跑运动训练过程中,受患者运动幅度等因素的影响,水的阻力不断发生改变,有利于患者肌肉的训练;④按摩作用。水流拍打及摩擦在一定程度上具有按摩作用,可有效提高血管循环功能,防止肌肤老化及松弛,增加新陈代谢,有利于身体康复[19-21]。

综上所述,水中慢跑运动可有效促进膝关节前交叉韧带重建术后患者膝关节功能恢复,减少并发症的发生,减轻患者痛苦,对于改善患者预后具有重要促进作用。但本研究仍存在样本量少且单一的局限性,可能对研究结果存在一定偏倚性影响,因此,后期仍需扩大样本量,进行深入研究,以证实本研究结论。