陈瓘佛偈创作综论

李小荣 林素坊

(福建师范大学闽台区域研究中心, 福建福州 350007)

陈瓘(1057—1122),南剑州沙县(今属福建三明市沙县区)人,北宋后期著名的谏臣。因卷入新旧党争,且与章惇、曾布、蔡京等人政见不和,故一生数遭贬谪,仕途不畅。但是,其理学思想、史统观念、文学和书法创作,在当世、后世都有较大的影响:如他两撰《尊尧集》就反映了当时剧烈党争的一个侧面(1)张其凡、金强:《陈瓘与〈四明尊尧集〉——北宋哲徽之际党争的一个侧面考察》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2004年第3期。,曾慥编《乐府雅词》卷中选录陈氏《卜算子·身如一片舟》等17首雅词,占其传世词作总数的近三分之二;陈思编《两宋名贤小集》卷一百《了斋诗集》收录《了斋自敬六首》《自合浦还清湘寄虚中弟》《和刘太守〈十洲诗〉》等5题21首诗,占其传世诗作总数约三分之一;清编《宋元学案》卷三五《陈邹诸儒学案》列有“忠肃陈了斋先生瓘”之条目,专门介绍其生平和思想;其政和元年(1111)十一月所上《台州羁管谢表》则被明人胡松辑入《唐宋元名人表》卷下(2)胡松共辑录陈瓘表7篇,但据杨高凡《宋代陈瓘及其作品考辨》(《河北大学学报》(社会科学版)2020年第1期),《代舅曹使君知筠州谢表》等4篇表文乃吕祖谦所作,《代贺皇太后生辰表》《代贺明堂礼毕表》二文乃秦观作品。,厉鹗《宋诗纪事》卷二七、陈焯《宋元诗会》卷三三都辑入他的相关诗作。不过,时贤对其人其事的研究主要侧重于史学领域(3)代表性成果有张其凡、金强《陈瓘年谱》(纪宗安、汤开建主编:《暨南史学》第1辑,暨南大学出版社,2002年,第112-132页),郭志安《陈瓘研究》(硕士学位论文,河北大学,2004年),杨高凡《陈瓘年谱》(姜锡东主编:《宋史研究论丛》第26辑,科学出版社,2020年,第372-407页)等。,文学方面多集中于作品的辑佚辨伪(4)李懿《中华本〈永乐大典〉陈瓘诗文辑考》(《古籍整理研究学刊》2012年第3期)、陈小辉《〈全宋诗〉之杨时、游酢、李纲、陈藻、张镃诗重出考辨》(《湖南人文科技学院学报》2017年第6期)等。,系统性的论述尚不多见(5)相对系统的研究,参见韩蕊蕊:《陈瓘及其文学作品研究》,硕士学位论文,郑州大学,2017年。。笔者于此,另辟蹊径,基于宋元以降《石门文字禅》《云卧纪谭》《乐邦文类》《乐邦遗稿》《人天宝鉴》《禅林宝训》《僧宝正续传》《释门正统》《佛祖统纪》《历朝释氏资鉴》《佛法金汤编》《名公法喜志》《空谷集》《天台山方外志》《杭州上天竺讲寺志》《天童寺志》《如来香》《宗统编年》《居士传》等三四十种佛教典籍都有陈瓘与僧侣交往的记载,特别是明末朱时恩《居士分灯录》卷二把他列为灵源惟清禅师(?—1117)法嗣(6)《大藏新纂卍续藏经》第86册,河北省佛教协会,2006年,第601页中栏。,并记有开悟偈,故在时贤已有陈瓘佛学思想研究成果(7)黄文翰:《陈瓘佛学思想管窥》,见王水照、朱刚主编:《新宋学》第7辑,复旦大学出版社,2018年,第366-378页。的基础上,对其佛偈(8)佛偈主要有两大类,一是汉译佛典中的各类偈颂,二是中土僧俗创作的偈颂。学界对两类偈颂的文体学研究都比较充分,前者如王晴慧《六朝汉译佛典偈颂与诗歌之研究》(花木兰文化出版公司,2006年)、齊藤隆信《漢語仏典における偈の研究》(法藏馆,2013年)、王丽娜《汉译佛典偈颂研究》(商务印书馆,2016年)等,后者如蔡荣婷《〈祖堂集〉禅宗诗偈研究》(文津出版社,2004年)、周文德《白居易〈八渐偈〉之研究》(硕士学位论文,佛光大学,2012年)等。但总体说来,对居士佛偈创作之分析,尚缺少深入的个案研讨。创作的类型、思想特色及影响综论如次。

一 、主要作品及其类型

(一)主要作品

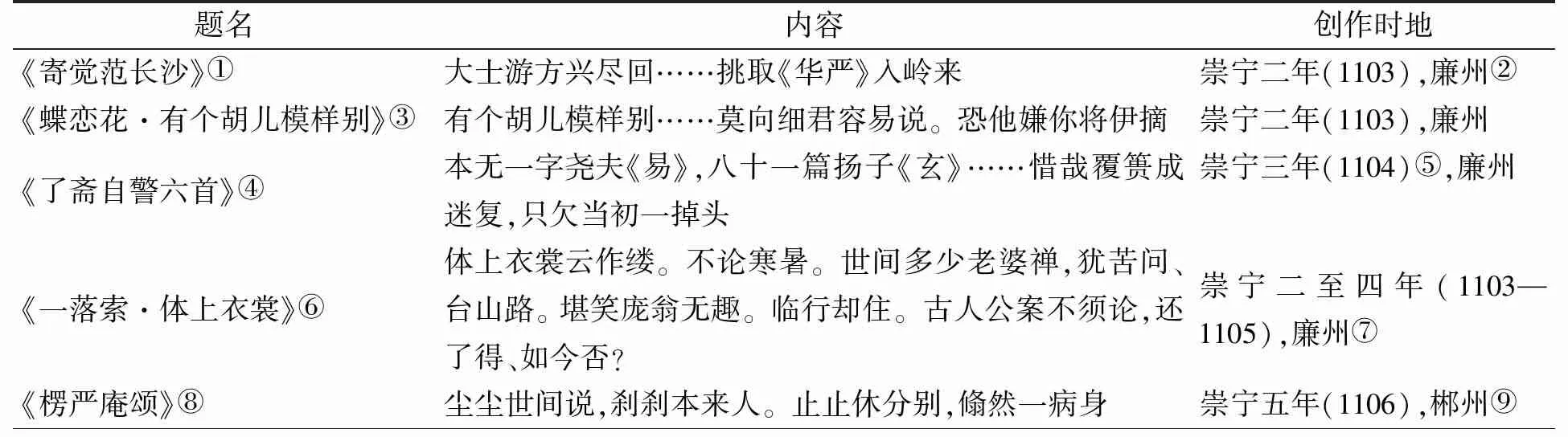

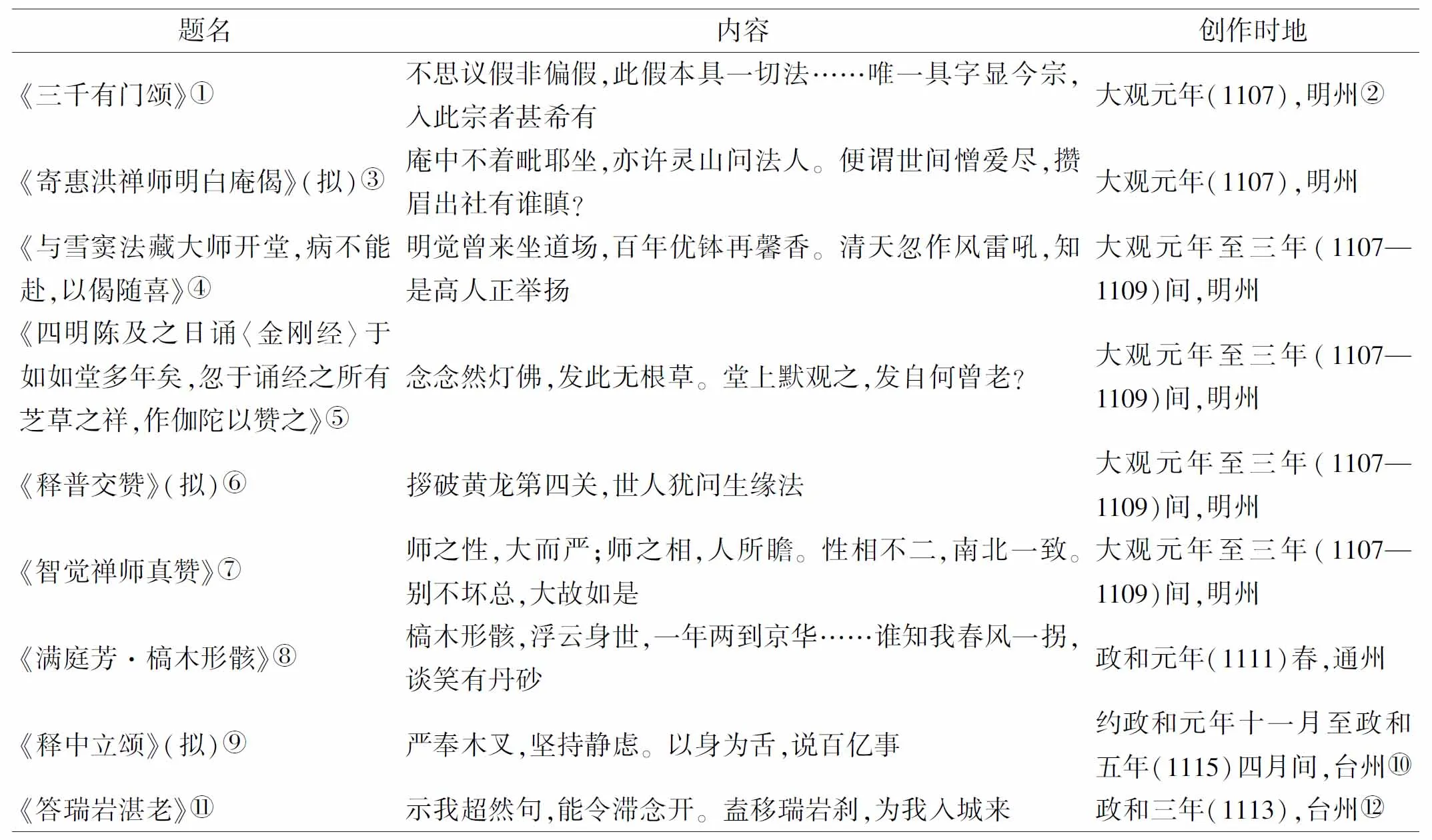

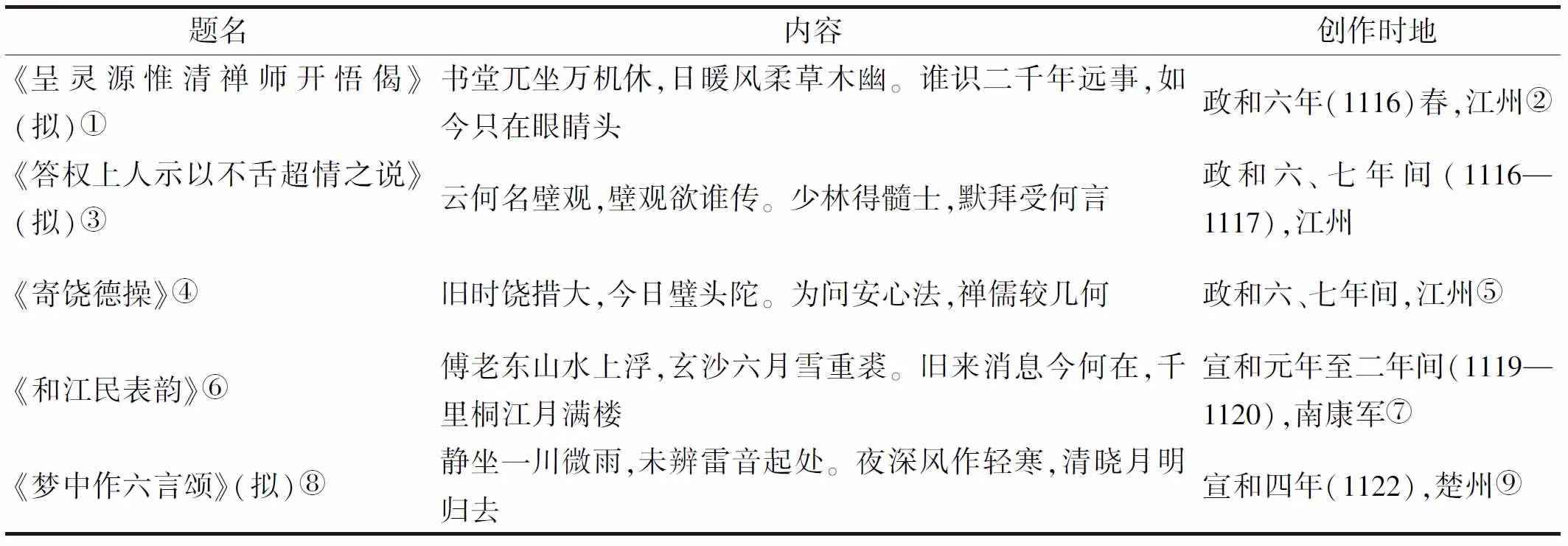

经仔细爬梳相关文献,兹把陈瓘佛偈类作品择要列表,见表1。

表1 陈瓘佛偈类作品

续表

续表

除表格所列19题佛教偈赞外,陈瓘应该还写过其他作品,只是佚失而已。比如,《释门正统》卷七就说他“学《杂华》,颇有所得,曾以《习禅法偈》请问仁”(9)《大藏新纂卍续藏经》第75册,第342页上栏。又,《杂华》指《华严经》。,则知陈瓘写过《习法禅偈》。又如梁克家撰《淳熙三山志》卷三三“寺观类一”之“一华亭”条先移录郡人朱敏功诗“自闻达摩西来意,五叶敷荣只一花。从此祖风传不泯,灵芝到处有奇华”,接着说“陈莹中亦有诗”(10)《宋元方志丛刊》第8册,中华书局,1995年,第8152页上栏。,可知陈瓘也作有偈赞类诗作《一华亭》。再如李纲有《默堂四绝》,据题注“陈几叟以了翁所作《默堂箴》见示,且求余言,拾其遗意,作四绝句”(11)李纲:《李纲集》(上),王瑞明点校,第294页。,则知陈瓘为其仲兄陈珏之子、杨时女婿陈渊(1067—1145,字几叟,号默堂)写有《默堂箴》,默堂出自“维摩之默”,则瓘《默堂箴》可归入佛偈类。

(二)类型

统观前述陈瓘佛偈创作,它们和宋代禅门偈赞的常见题材类型大致相同(12)张培锋、孙可认为,依据创作机缘的不同,禅门偈颂可以概括为开悟、说法、劝世和临终四种类型,因为它们基本上囊括了一个禅僧一生中最重要的几个关键点,在这些重要场合,禅僧们常会以诗偈形式来表达某种思想和情感(《宋代禅门偈赞的分类与主要题材》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年第4期),陈瓘的佛偈创作题材,除了说(示)法偈外,与此大同小异。,主要有:

1. 开悟偈

开悟偈,又叫见道偈、悟道偈,常指得法弟子顿悟时呈送老师并得其印可的偈颂。陈瓘的佛教生活,因涉及黄龙派、天台宗、华严宗、净土宗等多个派别,故在不同的人生阶段,悟的层次、境界前后有别。从传世文献看,他至少写过《习禅法偈》《三千有门颂》(13)陈瓘《与明智法师书》(《大正新修大藏经》第49册,第442页下栏-443页中栏)自叙本偈送呈天台宗释明智(中立)审读,则知开悟类偈颂也不限于禅宗使用。和《书堂偈》,尤其是最后一首,在后世思想史、文学史中具有双重影响。(14)李小荣:《陈瓘开悟偈创作语境、文化生成背景还原考——兼论其思想特色和影响》,《海峡人文学刊》2022年第4期。

2. 劝世偈

劝世偈一般用口语描写世态人情,主旨在劝人行善积德或超然解脱,不受功名利禄的束缚而潜心修行。佛教除禅宗外,净土高僧也多有创作,如祩宏辑《往生集》卷一就辑有初唐善导“渐渐鸡皮鹤发,看看行步龙钟……惟有径路修行,但念阿弥陀佛”六言八句之《劝世偈》。(15)《大正新修大藏经》第51册,第130页中栏。陈瓘《满庭芳》《一落索》两首词,即属此类作品。另外,《了斋自警六首》名为自警,其实也有劝世的寓意。

3. 临终偈

临终偈,也叫遗世偈、辞世偈、辞众偈,它本是释家人物临终前的遗偈,多与生死观念或生死美学相关联。(16)姬天予:《宋代禅宗临终偈研究》,博士学位论文,台湾玄奘大学,2014年。但后来,佛教居士人物也多有创作,而陈瓘《梦中作六言颂》,既预示自己死亡时间,又抒发旷达生死情怀。

4. 问答偈

问答偈,作为佛教专有名词,较早用于南宋宗晓所编《四明尊者教行录》卷三《光明玄当体章问答偈》(17)《大正新修大藏经》第46册,第876页下栏-877页下栏。又,汉译佛典问答体偈颂比比皆是,此不赘论。,其主体内容收录的是天台宗遵式、知礼相互以问答形式讨论智者《金光明经玄义》的偈句。若按《景德传灯录》卷十记载,元和十五年(820)白居易任杭州刺史时与鸟巢禅师“有问答偈颂”(18)《大正新修大藏经》第51册,第280页上栏。,可知僧俗以偈颂形式讨论禅法的诗作中唐就较为流行。陈瓘的这类作品(前表“寄”“答”“酬”“和”诸题,皆是)较有特色,并涉及当世多位名僧如惠洪、如璧、善权、士珪等。

5. 赞叹偈

作为专有名词的赞叹偈,较早见于北宋沙门知礼集《千手千眼大悲心咒行法》“六赞叹伸诚”条,知礼自注指出“本经无赞叹偈,欲取他经,恐与咒体及表报相小有参差,故辄依经略述赞之”(19)《大正新修大藏经》第46册,第947页中栏。,细绎其意,佛教仪轨类经典一般有赞叹偈,《千手千眼大悲心》原经却缺失,所以,他依经意自作偈句而表虔诚。本来,以偈句赞叹佛(含菩萨等主尊)、法、僧三宝(20)三宝赞叹偈一般虽偏重一宝,有时也可贯通,明传灯《维摩经无我疏》卷三即说“此《赞美偈》,虽曰赞法,实兼赞美佛僧”(《大藏新纂卍续藏经》第19册,第611页下栏)。或世俗修道者之功德,是佛教赞颂文学最常见的题材之一。就创作数量言,最多的是像赞,又称写(邈)真赞、真赞,它们一般题写在佛教人物的画(塑)像上,内容多概述历史或现实人物的生平、思想。当然,赞主也可别出心裁,以像来议论或寄托自己的特殊抒情。陈瓘属于这类的佛偈,主要有《释普交赞》《智觉禅师真赞》《释中立颂》,像主分别是黄龙派天童普交(其传承法系为黄龙慧南→东林常总→泐潭应乾→天童普交)、法眼宗永明延寿(历史人物)和天台宗明智(释中立)。此外,非像赞类的赞叹偈也不少,如陈瓘就有《与雪窦法藏大师开堂,病不能赴,以偈随喜》和《四明陈及之日诵〈金刚经〉……作伽陀以赞之》,尤其是后一首,作者以梵语gāthā的音译词“伽陀”命名,意在突出偈的“颂美”传统。(21)如唐人释智度《法华经疏义缵》卷三即说“梵语伽陀,翻为颂。颂,美也,歌也。颂中文句极美丽,故歌颂之”(《大藏新纂卍续藏经》第29册,第37页下栏)。

二、思想特色

从前表陈瓘有较明确系年的佛偈看,其创作始于谪廉的崇宁二年(1103),终于辞世的宣和四年(1122)。但他和高僧大德、佛教居士的交往,实远远早于崇宁二年。

《佛祖统纪》卷十五对陈瓘佛教思想的演变有高度概括,说先是“留意禅宗”,然后“观《华严》,了法界之旨”并“问天台宗旨”而得明智印可,最后“刻意西归”“发挥寂光净土之旨”且“无疾,别家人而逝”(22)《大正新修大藏经》第49册,第226页上-中栏。又,志磐把陈瓘、晁说之两位居士列为天台明智法师的六位法嗣之一,朱时恩《居士分灯录》卷二列陈瓘为惟清法嗣之一,当受到志磐启发,但朱氏叙事用的是禅宗灯录体。。此就陈氏不同人生阶段关注的思想侧重点而言,大致不差,但是,各种佛教思想也经常交汇重合。今从四方面分疏之:

(一)黄龙派禅学

两宋之际看话禅的倡导者杨岐派高僧大慧宗杲(1089—1163)对陈瓘研读接受佛典之过程有所评议,《宗门武库》说陈瓘:“留神内典,议论夺席,独参禅未大发明。禅宗因缘多以意解,酷爱《南禅师语录》,诠释殆尽。唯金刚与泥人揩背,注解不行。尝语人曰:‘此必有出处,但未有知之者。’”(23)《大正新修大藏经》第47册,第945页上栏。宗杲虽然表扬了陈瓘爱读《黄龙慧南禅师语录》且一心参禅的行为,但又批评后者未臻顿悟之境,原因就在于陈瓘过分执著于教门的解经学尤其是华严学(例证详后),犯了死于句下的大忌。不过,从政和六年(1116)春陈瓘献给惟清的《书堂偈》及惠洪同年所作《陈莹中左司自丹丘欲家豫章,至湓浦而止,余自九峰往见之二首》《华严居士赞》等看来,至少在黄龙派内部是承认陈瓘已悟黄龙禅法(24)李小荣:《陈瓘开悟偈创作语境、文化生成背景还原考——兼论其思想特色和影响》,《海峡人文学刊》2022年第4期。。

其实,最早给予陈瓘巨大声名的是大诗人黄庭坚,他在元丰三年(1080)游览舒州彰法寺时就为陈莹中在寺中的读书之所题名“擢秀阁”,更值得注意的是,黄被灯录列为黄龙慧南法孙(慧南→祖心→黄山谷),而陈瓘之师灵源惟清是黄庭坚师兄(25)如《人天宝鉴》载黄太史(即黄庭坚)赞惟清云:“清兄好学,若饥渴者之嗜饮食。”(《大藏新纂卍续藏经》第87册,第17页中栏),因此,从黄龙法系传承看,陈瓘还是山谷法侄。和陈瓘佛偈唱和最多的惠洪,则是黄龙派第三代高僧(慧南→克文→惠洪。后者年龄虽小于陈瓘,辈分却更高一代)。即便教内声名卓著的黄龙派第二代禅师祖心,第三代禅师死心悟新、灵源惟清等,陈瓘和他们也有密切的来往(惟清还是印可其禅法者)。其他如普交、善权、仲仁,亦是黄龙派一时名僧(诗僧或画僧)。此外,陈瓘交往过的杨岐派士珪(粹中)、宗杲,云门宗如璧(饶节出家后的法号)、瑞岩妙湛,同样多和黄龙派僧人及江西派诗人关系密切。

陈瓘一方面爱读《黄龙慧南禅师语录》,另一方面也十分重视南宗根本经典之一的《金刚经》。他除了对四明陈及之日诵《金刚经》之举大加赞叹外,还比较集中地讨论了《金刚经》要点所在:“此经要处只九个字——‘阿耨多罗三藐三菩提’梵语九字,华言一字一‘觉’字耳。《中庸》‘诚’字,即此字也。”并说自己:“年过五十,宜即留意……但日读一遍,读之千遍,其旨自明,蚤知则蚤得力。”(26)马端临:《文献通考》卷二二六《经籍考五十三》引陈了翁语,中华书局,1986年,第1815页下栏。可见陈瓘重在以儒解佛,即用《中庸》之“诚”比附佛教之“觉”,并视“诚”为“觉”的关键,要求一以贯之地做到“觉”“诚”合一,这就有了理学家的韵味。难怪宗杲批评这种解经学是“金刚与泥人揩背,注解不行”。

北宋中后期兴起的禅宗黄龙派,在完成禅宗“儒学化”、催生宋明“理学”等方面具有特殊的历史地位,其以“性空”立宗,倡“无碍”修行宗旨和运水搬柴的“日用”悟道宗旨,特别是慧南在沟通两系(青原、南岳)、融合三教、统摄五宗过程中起过承前启后的作用(27)戴逢红:《黄龙禅宗的宗旨及特征》,《法音》2019年第3期。。而作为居士参禅的儒家代表之一,陈瓘的佛偈创作,同样融汇了多元宗教文化因素。

细读前表所列的陈瓘佛偈创作,它们大多能体现黄龙派的思想特色:有的儒禅合一,如《了斋自警六首》(28)如其六“惜哉覆篑成迷复,只欠当初一掉头”,前句用《尚书·旅獒》“为山九仞,功亏一篑”(《十三经注疏》,上海古籍出版社,1997年,第195页中栏)之典,后者化用黄龙派禅师真净克文之语“日用是处力行之,非则固止之,不应以难易移其志,苟以今日之难掉头弗顾,安知他日不难于今日乎”(净善重集《禅林宝训》卷一,《大正新修大藏经》第48册,第1022页上栏)。又,原注谓“日涉记”,日涉指李彭,李有《得了翁书》云“莫作湘累吟泽畔,锋车促召据南床”(《全宋诗》第24册,第15939页),可见二人交往甚深。;有的庄禅一如,如《满庭芳》说“浮云身世”“谈笑有丹砂”;更多的是充满禅意、禅趣或禅机,像《书堂偈》《梦中作六言颂》写静坐中分别所见“日暖风柔草木幽”和“一川微雨”“夜深风寒”“清晓月明”,就和其师惟清上堂之偈“江月照,松风吹,永夜清宵更是谁?雾露云霞遮不得,个中犹道不如归。复何归,荷叶团团团似镜,菱角尖尖尖似锥”(29)《嘉泰普灯录》卷六,《大藏新纂卍续藏经》第79册,第325页下栏。所“蕴含崇尚自然的禅机”(30)杨曾文:《宋元禅宗史》,中国社会科学出版社,2006年,第326页。极其相似,而《一落索》可说是隐括禅宗话头而成的禅词,上片用了“体上衣”“老婆禅”“赵州勘婆(台山婆子)”等著名公案,下片“堪笑庞翁无趣。临行却住”,既用话头“(庞)居士看日,灵照(庞蕴之女)先化”(古典),又用赵抃《梁子正哀词二首》其二“临行却笑庞居士,何用当庭探日中”(31)《全宋诗》第6册,第4143页。又,赵抃号称“铁面御史”,陈瓘“立朝骨鲠刚正”,二人都是北宋名臣。之今典,显示了高超的用典艺术。结尾“古人公案不须论,还了得、如今否”,其古今一如的思维方式,一直延续到他的开悟偈《书堂偈》。晚年所作七绝《和江民表韵》,同样和禅宗语录关系密切:如第一句“傅老东山水上浮”之“东山水上浮”,出自傅大士颂“东山水上浮,西山行不住。北斗下阎浮,是真解脱处”(32)延寿集:《宗镜录》卷六,《大正新修大藏经》第48册,第448页上栏。傅老,指傅大士傅翕。;第二句“六月雪重裘”,按上下文语境,当出自晚唐玄沙师备(835—908)禅师之偈颂(惜传世佛教文献中失载)。

(二)华严学

陈瓘接触华严类经典甚早,如元祐八年(1093)七月十一日作《〈净土十疑论〉后序》便引《华严》十信为据(33)《大正新修大藏经》第47册,第81页中栏。;作为丰稷门下,绍圣年间(1094—1098)他就受前者影响而研习《华严经合论》(34)吴增辉:《北宋后期的政治变动与陈瓘晚年由儒而佛的思想嬗变》,《河北科技大学学报》(社会科学版)2018年第4期。。但他真正全面而系统地钻研华严宗旨,则在崇宁二年(1103)正月被贬廉州之后,并自号华严居士。他对华严学的研究,在朋友、知交及后辈学人的评价中还引起了较为强烈的反响。如崇宁三年(1104),杨时一方面有《和陈莹中〈了斋自警六绝〉》(35)《全宋诗》第19册,第12952-11953页。,另一方面又和陈氏讨论《华严》义理,《答陈莹中》其一(36)《全宋文》第124册,第182-183页。即说“辱示《华严》大旨,辞义精奥,得所未闻,幸甚!然此书,昔尝读之,虽未尽解,要之大略可见,其论布施也,至于刳心剔髓而不吝,此其用心广矣。来书所谓其施也不欲挟其济也,不欲寡,岂不信然欤?然某每读孟子书,至其论墨子苟利天下虽摩顶放踵为之,未尝不悯其为人也,原其心,岂有他哉?”李纲宣和三年(1121)五月十一日作《与了翁书》赞叹陈瓘《华严阁记》:“融事理为一门,会禅教为一法,仰味至言,深所叹服。”(37)《李纲集》(中),第1020页。《跋了翁所书〈华严偈〉》又称“谏议陈公,留心内典,尤精于《华严》,手写数过,前后抄录其要,积累编帙。平生践履,惟以泽物为心,处忧患如游戏,盖深解乎此。”(38)《李纲集》(下),第1494页。总之,华严理事无碍的思想为陈瓘度过长期的贬谪生涯提供了强大的精神动力,使他能坦然面对各种忧患、是非荣辱。

陈瓘在彻悟之前就给灵源惟清献过偈,惟清《答陈莹中》即说:

敬绎所示诸偈,皆《华藏》蕴藉醇全之旨,由是见存诚之所常胜尔,钦服感幸。《凤池华藏阁记》,尤示发玄关而布法施之妙利也。(39)释惟清:《灵源和尚笔语》,载金程宇编:《和刻本中国古逸书丛刊》第39册,凤凰出版社,2012年,第333页。又,《凤池华藏阁记》和李纲所说《华严阁记》是同一作品。

凤池华藏阁是怀安县(今属福建福州)的寺院景观,梁克家《淳熙三山志》卷三八载:“政和五年承事郎陈瓘为记云:‘罪窜之余,世念衰歇,惟致一内典而已。’时了翁在丹丘,方蒙恩自便。”(40)《宋元方志丛刊》第8册,第8233页。联系前后文语境,“一内典”当指《华严经》,陈瓘所献佛偈的主旨,当在陈述他对该经的见解。虽然惟清对陈氏偈、记都有很高评价,但未引用其偈颂这一事实,就表明政和五年(1115)陈瓘还没有得到惟清的印可。换言之,当时陈瓘以华严为旨归的偈颂,未曾入得惟清法眼,这与杨时及后来李纲的评价都有明显的区别。然而吊诡的是,其开悟的《书堂偈》“谁识二千年远事,如今只在眼睛头”,依然蕴含了一多相即、理事无碍的华严思想。而且,陈瓘既在佛偈中直接表现华严思想,如《智觉禅师真赞》“性相不二”“别不坏总”就是从华严六相(总相、别相、同相、异相、成相、坏相)圆融、性相一如入手,赞颂永明延寿禅师;又数十年坚持研读华严学,比如崇宁二年(1103)刚贬廉时他就事先预约惠洪为他准备《华严经》,并在道林寺“夜论华严宗”(41)李熙指出,惠洪与陈瓘所论“华严宗”,并非宗派,而是《华严经》旨趣(参《“华严宗”的语义变迁及其与“宗派”的关系》,《中文文化论坛》2015年第2期),其说甚是。,宣和三年(1121)作《与叶择甫甥别纸》,其自叙中深情地回忆说:

所云近诵《华严经》,此经文字浩繁。官守事多,动干民间利害,亦有余暇可以及此否?老舅顷在合浦,专阅此书。自窜丹丘以来,九年之间,更不看其他文字。身既永感,又是世间弃物别无用心处得以自便也。若为亲从政,何可玩文废务?《华严》云“依教修行”,八十卷中,唯此一语,最为省要。(42)《海外新发现永乐大典十七卷》,第260页。

“在合浦”,指崇宁二年至五年(1103—1106)的谪廉时;“窜丹丘”指政和二年至六年(1112—1116)谪居台州时。陈瓘说政和二年(1112)到宣和三年(1121)他的九年间不读其他文字,只读《华严》一经,虽夸大其辞(例证见后文“净土思想”一小节),却强调了《华严》思想在他十三四年贬谪时期的特别作用,即用《华严》“依教修行”的理念来调节逐臣心态,从而支撑他“不息不坏”,泰然自若,处变不惊。

(三)天台学

天台学,因智顗(538—597)栖止天台山,倡立一宗的教观行仪,故称天台宗或台教。又因其立宗经典是《法华经》,故又称法华宗。其主要思想有一念三千、一心三观、三谛(空、假、中)圆融等。在北宋后期,陈瓘是天台学研究最有成就的佛教居士,南宋志磐撰天台教史《佛祖统纪》就多次援引陈氏著作,如卷四九就全文辑入了他谪居明州时期所作的《止观坐禅法要记》《三千有门颂》《与明智法师书》和《南湖净土院记》。其中,《止观坐禅法要记》对智者大师《摩诃止观》有精到概述;《三千有门颂》对天台宗所立四种悟入佛教真理的途径(有门、空门、亦有亦空门、非有非空门,此四门各自配于藏、通、别、圆四教,故称为四教四门)之一的有门大加赞颂。本来,从“事”的角度看,有门属于修道的初级阶段,但陈瓘特别标明了“理”上四门无别、初门亦可悟道的思想(当然,颂本身就融摄了华严思想,如“门门一一为法界,摄一切法皆无余”)。此颂后世评价极高,明万历十二年(1584)释真觉撰成《三千有门颂略解》,冯梦祯称誉有加,特别是经过智旭的校对后广泛流行于教内外。

陈瓘对《法华经》经文相当熟悉,如《与邓南夫别纸》云:

释氏之书曰:“或囚禁枷锁,手足被杻械。念彼观音力,释然得解脱。”善械无如贪恚,能解者不离念力。扭缚非他作之具,观音岂心外之人?以诚却贿之初,则其身固已释然矣。(43)《海外新发现永乐大典十七卷》,第261页。

陈瓘所说“释氏之书”的五言偈,出自鸠摩罗什译《法华经》卷七《观世音菩萨普门品》(44)《大正新修大藏经》第9册,第57页下栏-58页上栏。。其强调观音的一心之“诚”,和前述用《中庸》之“诚”比附佛教之“觉”而解《金刚经》的路径,是他一以贯之的做法,体现了他前后相续的思想脉络。换句话说,陈瓘研读佛教经典,融摄佛学理念,其思想底色仍是儒学。

(四)净土思想

陈瓘接触净土思想的时间也很早,如元祐八年(1093)七月十一日就为作天台智者大师的《净土十疑论》写过后序(45)《大正新修大藏经》第47册,第81页中-下栏。;大观元年(1107)八月初一所作的《延庆寺净土院记》,备受时人称誉,《草庵录》谓它“深颐佛祖之壸奥者。今言净土工,或得于佛则失于祖,或得于理则失于事,得于此必失于彼,而了翁不数百字,笼罩诸说,得净土之全”(46)释宗晓编:《乐邦文类》卷3,《大正新修大藏经》第47册,第1085页下栏。。“笼罩诸说”,是指陈瓘把西方弥陀净土和《维摩诘经》的唯心净土等融会贯通。他谪居台州时,对此思考尤深,如政和二年(1112)八月所作《宝城易记录序》即云:

“安养不在彼,浮云非我有”,此涑水公所谓安乐土也。余既得罪台州,自壬辰八月捐书,不复为文,革心改过,专趣此土。路长身老,恨发心之晚也。比阅晁文元公《道院集》论“空不空三昧”,因系之辞而曰“辞者贯心而易记耳”,其辞则四句偈也。文元公深入佛海,言无枝叶。至于贯心之辞,则亦未忘,而且欲其易记焉。(47)释宗晓编:《乐邦文类》卷2,《大正新修大藏经》第47册,第1074页下栏。

到了政和六年(1116)八月二十八日(48)是时,陈瓘已主管江州太平观约半年。,其《四明尊尧集后序》又重复强调:

“安养不在彼,浮云非我有”,此涑水公所谓安乐国也。洗心之药莫良于此。晁文公亦云:“但以无生一方遍治众病。”前哲之所自悟,先觉之所躬行,实告之矣,心不顿革,敢不习乎!(49)曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第129册,第126-127页。

可见在长达四年的谪居台州时期,他反复研究司马光(1019—1086)、晁迥(951—1034)的儒佛统合思想。天台教史《释门正统》卷七引《辅道录》说“温公一传而得刘器之,再传而得陈莹中,则公之立朝刚鲠,诚有所自”(50)《大藏新纂卍续藏经》第75册,第342页上栏。,可见佛家方面也赞同陈瓘儒学是从司马光、刘安世(字器之,1048—1125)一系而来。安养,指西方极乐世界,又称安养国、安养净土、安养世界等,而司马光“安养不在彼”两句,突出了一念心净的自心净土,“此土”当然是“有”。并且,只要发心便可趣入。晁迥的两处引文,“空、不空三昧”出于《道院集要》卷一,其要旨见于四句偈“心空如太空,豁然无可触。一真法界中,灵照常安住”(51)《文渊阁四库全书》第1052册,(台北)商务印书馆,1986年,第616页下栏。;“但以无生”10字,出自《法藏碎金》卷一节引智者《摩诃止观》“空无生中,谁是烦恼,谁是能治?但以无生一方遍治一切”(52)蓝吉富主编:《大藏经补编》第27册,华宇出版社,1986年,第693页中栏。但《摩诃止观》在“能治”后多出如下文字“尚无烦恼,何物而转;既无所转,亦不兼备”(《大正新修大藏经》第46册,第103页上栏)。。综合看来,晁迥更强调空、有不二。职是之故,陈瓘对他方净土(西方阿弥陀)和此方净土(自心),皆等同视之,故清人彭绍升撰《《居士传》卷二七谓“莹中自入台州,捐书不复为文,专修念佛三昧”(53)《大藏新纂卍续藏经》第88册,第233页下栏。,有人指出陈氏的念佛三昧:“是一种圆修自他二种净土的止观修法。”(54)黄文翰:《陈瓘佛学思想管窥》,见王水照、朱刚主编:《新宋学》第7辑,第373页。单就西方净土的实践而言,《延庆寺净土院记》所说“明州十六观堂”,是陈莹中修西方十六观的铁证。(55)谢鸿权《宋代天台宗的净土信仰建筑探微》(王贵祥主编:《中国建筑史论汇刊》第伍辑,中国建筑工业出版社,2012年,第36-60页)对明州十六观堂的宗教空间和净土修行的内在关联有较深入的剖析,可参看。

总体说来,陈瓘的净土思想,是当时居士佛教在台净合一思潮方面的突出代表,无论《与明智法师书》《延庆寺净土院记》,还是《三千有门颂》,皆悉如此。(56)有关当时台净合流的专题研究,参见骆海飞:《两宋时期台净合流研究》,博士学位论文,南京大学,2014年。

以上所举黄龙派禅学、华严学、天台学和净土思想,仅说的是陈瓘佛教思想之综合性的主导方面,其实,就其接触的佛教经典而言,内容要更加广泛:如大观二年(1108)八月初八日作《开元寺观音记》,就提到了“南山三部”(57)张津等纂修:《乾道四明图经》卷十,《宋元方志丛刊》第5册,第4946页下栏。,即《四分律删繁补阙行事钞》《四分律含注戒本疏》《四分律删补随机羯磨疏》;《宗教记》除征引《华严经》外,更对《宗镜录》推崇有加(58)《全宋文》第129册,第139页。;《请照堂夏讲经疏》则“《金刚》《圆觉》”相提并论。(59)《全宋文》第129册,第153页。

此外,陈瓘对传统的经史子集,尤其是儒家经典(如《易》《礼》《诗》《书》《春秋》等)极为熟稔,并有较为深入的综合性思考。惟其如此,他后来才能站在批评荆公新学的最前沿。(60)有关陈瓘与王安石关系剧变的讨论,参见郭志安、王晓薇:《由尊到贬:陈瓘对王安石政事学术评判之剧变》,《西北师大学报》(社会科学版)2007年第2期。

三、当世及后世影响

谈及陈瓘佛偈创作的当世或后世影响,从理学与佛学互通的角度看,主要发生在北宋末期及南渡初期的武夷理学诗人群体内部;从作品的传播接受看,主要包括两大层面,即教内和教外,这方面的影响则从北宋末直至明清。

先说第一点。在当代学术史上,较系统检讨陈瓘在武夷理学诗人群体中的地位和作用者是王利民,他指出,该诗人群体的前期核心人物是杨时、陈瓘,后期人物则是刘子翚和朱松(61)王利民:《武夷理学诗人群体与江西诗派》,《西南大学学报》(社会科学版)2018年第1期。,并重点分析了佛禅诗(自然包括佛偈在内)对理学诗的影响(62)王利民:《论佛禅诗对宋代理学诗的影响》,《国学学刊》2016年第1期。。其实,陈瓘在世时也曾宣称“性理之说,东林授之濂溪,濂溪广之,其言遍于佛书”(63)空谷景隆:《尚直编》卷下引《莹中录》《性学指要》,见蓝吉富主编:《大藏经补编》第24册,第110页上栏。,其意重在强调道学宗主周敦颐(1017—1073)在建立道学系统时所受东林常总(1025—1091)等高僧的影响(当然,佛教方面自有夸张成分在内)。对此,南宋名家多予以认同,刘克庄(1187—1269)《先儒》云“先儒绪业有师承,非谓闻风便服膺。康节易传于隐者,濂溪学得自高僧”(64)《全宋诗》第58册,第36158页。,十分明确把周敦颐的学术思想传承追溯到了僧人(65)这些僧人,包括北固寿涯、晦堂祖心、东林常总、佛印了元等。其中,后三位都是庐山僧人。。同时,陈瓘也是当时儒学界宗师级的人物之一,蔡絛《铁围山丛谈》卷三即说:“鹿溪生黄沇,钦人也,从学陈莹中、黄鲁直,文字固不凡。与吾谈经,每叹今时为《春秋》者,不探圣人之志。”(66)《宋元笔记小说大观》第3册,第3077-3078页。而《春秋》,恰恰是陈瓘熟读的儒家经典之一。(67)陈瓘《减字木兰花》其二即说“一腹便便,也读《春秋》也爱眠”[《全宋词》(简体增订本)第2册,第815页]。

陈瓘佛偈类作品,在武夷理学家诗人群体中引起了普遍的共鸣,如《了斋自警六首》就得到了杨时的唱和。明末朱时恩《居士分灯录》卷二即交待创作背景:

杨时,字中立,从二程游,得河洛之传世,号龟山先生……时与东林常总禅师友善,谓总曰:“禅学虽高,却于儒道未有所得。”总曰:“儒道要紧处,也记得些子……”尝论《形色天性》一章曰:“此与释氏之空何异?”一日过鲁家,鲁问《易》时,取纸画一圈于上曰:“此便是《易》。”又《和陈莹中绝句》曰:“画前有《易》方知《易》,历上求玄恐未玄……”又曰:“盈科日进几时休,到海方能止众流。只恐达多狂未歇,坐驰还受镜中头。”(68)《大藏新纂卍续藏经》第86册,第601页上栏。

仔细分析东林常总和杨时的对话语境,不难发现二人对《易》学都怀有浓厚的兴趣和深入的研究心得。不过,有趣的是,杨时理学诗最终的唱和对象是陈瓘。而且,杨氏所用典故,充满了浓厚的禅学意蕴,如“达多”两句,即隐括唐般剌蜜谛译《首楞严经》卷四之经文“心中达多狂性自歇,歇即菩提,不从人得”“佛告富楼那:汝虽除疑,余惑未尽……汝岂不闻,室罗城中演若达多,忽于晨朝以镜照面,爱镜中头眉目可见,瞋责己头不见面目,以为魑魅无状狂走”(69)《大正新修大藏经》第19册,第121页下栏、中栏。而成,强调了忘尘离念的重要性。

还有,陈瓘《书堂偈》倡导的三教合一的静坐法,武夷理学诗人群体对此也有正面回应:如朱松(1097—1143)《游西峰院留别友人》“兀兀掩关坐,后土冒泥涂……眷我二三子,共此一日娱”(70)《全宋诗》第33册,第20717页。着重强调了僧人静坐对士大夫修道的启迪之用;刘子翚(1101—1147)《游密庵三首》其二“病身偏与静相宜,着意悠悠定自痴。兀坐南窗了无语,篆花萦处一星移”(71)《全宋诗》第34册,第21340页。,则重点讲病中的静坐体验,第三句不但和陈瓘开悟偈有关,如“了无语”就和“万机休”的境界极其相似,而且,“南窗”化用了陈瓘《减字木兰花·题深道寄傲轩》“旧日南窗何处是”。(72)《全宋词》(简体增订本)第2册,第814页。

次说第二点。单就教内层面而言,后世僧人对陈瓘的佛偈创作及其表现的佛教思想都交口称誉,如:释宗晓编《乐邦遗稿》卷上“陈了翁谈唯心净土”条特别突显了陈瓘与延庆明智法师论台宗三千法时标举的“唯心净土之义”(73)《大正新修大藏经》第47册,第234页上-中栏。;道衍(1336—1418)《诸上善人咏》第100首《陈瓘待制》先有诗曰:“蚤从明智论台宗,一念三千绝异同。瞻部报终归净土,四华池上礼金容”,后有解说云:

陈瓘,字莹中,号了翁,深得天台宗旨,与明智法师论台宗三千法,其开示净土之义深切著明。又撰《四明延庆寺净土院记》,备陈西方净土,固知瓘于念佛三昧,必能专注,其于往生,尚何说焉?(74)《大藏新纂卍续藏》第78册,第180页下栏-181页上栏。

总之,在道衍心目中,陈瓘的佛教记(散文)、颂(偈),都在阐明台净合一的宗旨。《紫柏尊者全集》卷二九载真可(1543—1603)《髡丁歌》曰“陈莹中,人中龙,天台教观有门融。上蓝长老世英勘,宗教精深觉范翁”(75)《大藏新纂卍续藏》第73册,第398页中栏。,觉范指黄龙派高僧诗僧惠洪,此则赞颂了陈瓘台禅合一的风范。

至于教外方面的例证不胜枚举,今仅从两宋时期择其要者如下:

1. 陈瓘同乡黄裳(1044—1130)《桐庐县仙人洞十题·石佛》其二云:“兀若看经不记时,洞天虽近已忘归。谁知心印窥玄海,且看云霞体上衣。”(76)《全宋诗》第16册,第11087页。第一句描写道士的静坐读经体验与陈瓘《书堂偈》所说“万机休”颇为相似,末句“体上衣”和陈瓘禅词《一落索》开篇第一句“体上衣裳云作缕”则用共同的禅宗典故,即《永嘉证道歌》“雾露云霞体上衣”。(77)《大正新修大藏经》第48册,第396页上栏。

2. 陈瓘同乡兼晚辈邓肃(1091—1132)《陈大夫华严阁》云:“星郎德望欲摩天,坎止流行任自然。直道不回真铁石,高怀未老已林泉。宗门夙了风幡动,杰阁聊修香火缘。顾我驱驰成底事,羡公真是地行仙。”(78)《全宋诗》第31册,第19691页。既然是对陈瓘《华严阁记》的读后感,自然要涉及陈瓘的华严学思想,不过,本诗重在赞美陈瓘的耿直人品,同时对陈氏的道家修养、禅学修养、佛学修养深表倾慕。其中,“风幡动”出自《坛经》惠能所说著名公案“不是风动,不是幡动,仁者心动”(79)《大正新修大藏经》第48册,第349页下栏。;“地行仙”典出《楞严经》卷八,其特征是“坚固服饵而不休息,食道圆成”。(80)《大正新修大藏经》第19册,第145页下栏。

3. 张元幹(1091—1170?)绍兴三十年(1160)在苏州作有《上平江陈侍郎十绝》(并序)(81)张元幹:《芦川归来集》卷四,上海古籍出版社,1978年,第62-64页。。陈侍郎指陈瓘之子陈正同[绍兴二十八年(1158)至三十年(1160)三月间任平江知府]。张氏序中特别回忆了宣和庚子年(1120)和侍父南康军的陈正同在山中相见并久居的场景,结合蔡戡(1141—?)《芦川居士词序》所说“少监张公早岁问道于了斋先生,学诗于东湖居士,凡所游从,皆名公胜流”(82)《全宋文》276册,第275页。,则知当时张氏向陈瓘虚心问道。《上平江陈侍郎十绝》其八“常佩了堂一则语,睢阳举似刘潞州”,语义双关,一则赞扬陈正同学术传承渊源有自,是沿“司马光→刘器之→陈瓘”而来,二则暗示自己也是陈瓘学术思想的嫡传。其九“要知忠肃有门人”,显然是他以陈瓘门人自居的宣言。事实上,张氏禅词也较有特色,而且,不少即师法陈瓘。如《满庭芳·三十年来》(83)《全宋词》(简体增订本)第2册,第1422页。,既和陈瓘《满庭芳·槁木形骸》同押麻韵,又和陈瓘《一落索·体上衣裳》一样,都是隐括禅宗话头而成的词偈。张氏隐括的公案,主要有桃花悟道、拈花微笑、首山菩提、丹霞烧佛、庐陵米价等。

4. 南宋大词人辛弃疾(1140—1207)好作禅词(84)刘晓珍《宋词与禅》第三章“衰世与末世心境下的融禅入词”(人民文学出版社,2010年,第146-166页)第一节即专门讨论辛弃疾的禅词,但未涉及稼轩和陈瓘的关系问题。,且爱用翻案法。如《南歌子》(独坐蔗庵)上片:“玄入《参同契》,禅依不二门。细看斜日隙中尘,始觉人间何处不纷纷。”(85)辛弃疾撰,邓广铭笺注:《稼轩词编年笺注》,上海古籍出版社,2007年,第164页。又,邓先生指出“细看,四卷本作‘静看’”,笔者以为,若依题目之“独坐”,“静看”更切题。这是辛氏写在信州太守郑舜举蔗庵的静坐体验,虽然其三教合一观与陈瓘《书堂偈》完全相同,观察对象部分相同(都用“日意象”),但“何处不纷纷”和陈瓘“万机休”的体验恰恰相反,换言之,是动心和静心的对立,或者说,辛词是反陈氏之道而行,自然也是接受影响的方式之一。

5. 马廷鸾(1222—1289)七律《三月初五日先秘阁忌》三四联云:“孝思不碍飞遐想(自注:自课《楞严》资荐),忠愤何由竭报缘。庙社已同缨绂尽,《尊尧》千古忆陈编(自注:陈了翁《三月五日潭州兴化寺追荐神考忌日疏》云:报缘如尽,舍生永脱于樊笼;残喘若留,削发已离于簪绂)。”(86)《全宋诗》第66册,第41250页。马氏自注,充分说明陈瓘佛偈在后世的深远影响。比如,“兴化寺”云云,说的是崇宁二年(1103)三月甲申(初五)陈瓘在贬廉途中恰遇神宗皇帝忌日而作《追荐国忌疏》(87)杨高凡:《陈瓘年谱》,姜锡东主编:《宋史研究论丛》第26辑,第393页。之事。谁知世事难料,南宋末期再一次上演了国破家亡的悲剧。对此,做过宰相的马廷鸾感触自然最为悲痛,所以,他才发出“《尊尧》千古忆陈编”的悲叹。

通过上面的综合介绍,我们可以总结陈瓘佛偈创作的文学史意义:一者从陈氏的个体生命体验说,它们全面记录了贬谪时期陈瓘对佛教思想的接受历程;二者从三教融合的社会思潮看,它们又是当时理学、佛学、诗学互动的真实反映。虽说陈瓘的佛偈创作数量、创作水平都比不上苏、黄(88)黄庭坚对陈瓘的器重,本文已有说明。苏轼绍圣元年(1094)五月在《跋陈莹中题朱表臣欧公帖》中,对陈氏元祐元年(1086)四月所作的《题朱表臣欧公帖》大加称赞(参屠友祥校注:《东坡题跋校注》,上海远东出版社,2011年,第234页),可见东坡与陈瓘一样推崇欧阳修的艺文和人品。,但仍有其鲜明的个性,并在武夷理学诗人群体中有过深远影响。因此,加强对陈瓘这样的统合佛学、理学、诗学、史学等多种文史领域为一体的居士型作家的研究,仍然很有必要,因为两宋以降这样的作家数量相当庞大。