一个批评家的自我“养成”

——从《咀华二集》的两个版本说起

张怡鹤

李健吾作为现代文坛上的著译双栖学者,他的批评家身份长期都被遮蔽在其剧作家和法国文学研究者的“主业”光芒背后。 近十数年来,不断有研究者真正关注到他批评家身份的重要性。他的文学批评性文字——“咀华”系列中最常被提起的莫过于两本评论集:《咀华集》(1936 年)和《咀华二集》(1942 年初版,1947 年再版)。①此外还有“李健吾在《咀华集》三个版本之外另有《咀华余集》之存在”的相关讨论。 这种说法在李健吾女儿李维音的回忆和吴泰昌的文章中均有提及,但并无成书面世,所以暂时存疑。 且据《李健吾传》作者韩石山考证:这本书是李健吾晚年想写但最终未能写完的一本书。不过,关于此二集的信息,目前坊间通行的说法——譬如主流教材或工具书中——都或多或少存在一定疏忽,常见的情况有二:一是对两个集子尤其是其中选篇有所混淆,二是未注意到《咀华二集》两个版本之间的区别。②如文学史教材《中国现代文学三十年》中相关章节的描述是这样的:“刘西渭能够容纳、理解不同艺术个性的作家,他的批评集《咀华集》所评论的对象中就包含了政治倾向和艺术流别彼此不同的作家:曹禺、卞之琳、朱大枏、沈从文、废名、夏衍、叶紫和萧军,等等。”(上海:上海文艺出版社,2000 年版,第207 页)有关朱大枏、夏衍、叶紫、萧军四位作家作品的评论文章皆出自晚于《咀华集》六年的《咀华二集》;再如马良春、李福田主编《中国文学大辞典》中的“咀华二集”词条:“文化生活出版社1942 年出版,1947 年再版”(天津:天津人民出版社,1991 年版,第3688 页),但该词条并未指出两个版本的差异。

事实上,《咀华集》和《咀华二集》的版本有一定复杂性,这种复杂性看似仅属编校问题,但细究起来, 背后恐怕也与李健吾/刘西渭批评意识的生成与变迁有关。 本文即试图通过辨别《咀华二集》版本和梳理李健吾“塑造”批评家“刘西渭”的具体过程,从而还原一个批评家的自我“养成”小史。

一、《咀华二集》的两个版本

《咀华集》 于1936 年由文化生活出版社出版,属该社“文学丛刊”系列第三集,是该丛刊中唯一的文艺评论集,署名刘西渭。 集中诸篇均以所评作品名为题,分别为:《爱情的三部曲》(附录《作者自白》及《答巴金先生的自白》两文)、《神鬼人》、《边城》、《苦果》、《九十九度中》、《篱下集》、《城下集》、《雷雨》、《鱼目集》(附录 《关于 〈鱼目集〉》、《答〈鱼目集〉作者》、《关于〈你〉》三篇文章)、《画廊集》、《画梦录》,不计附录共11 篇。

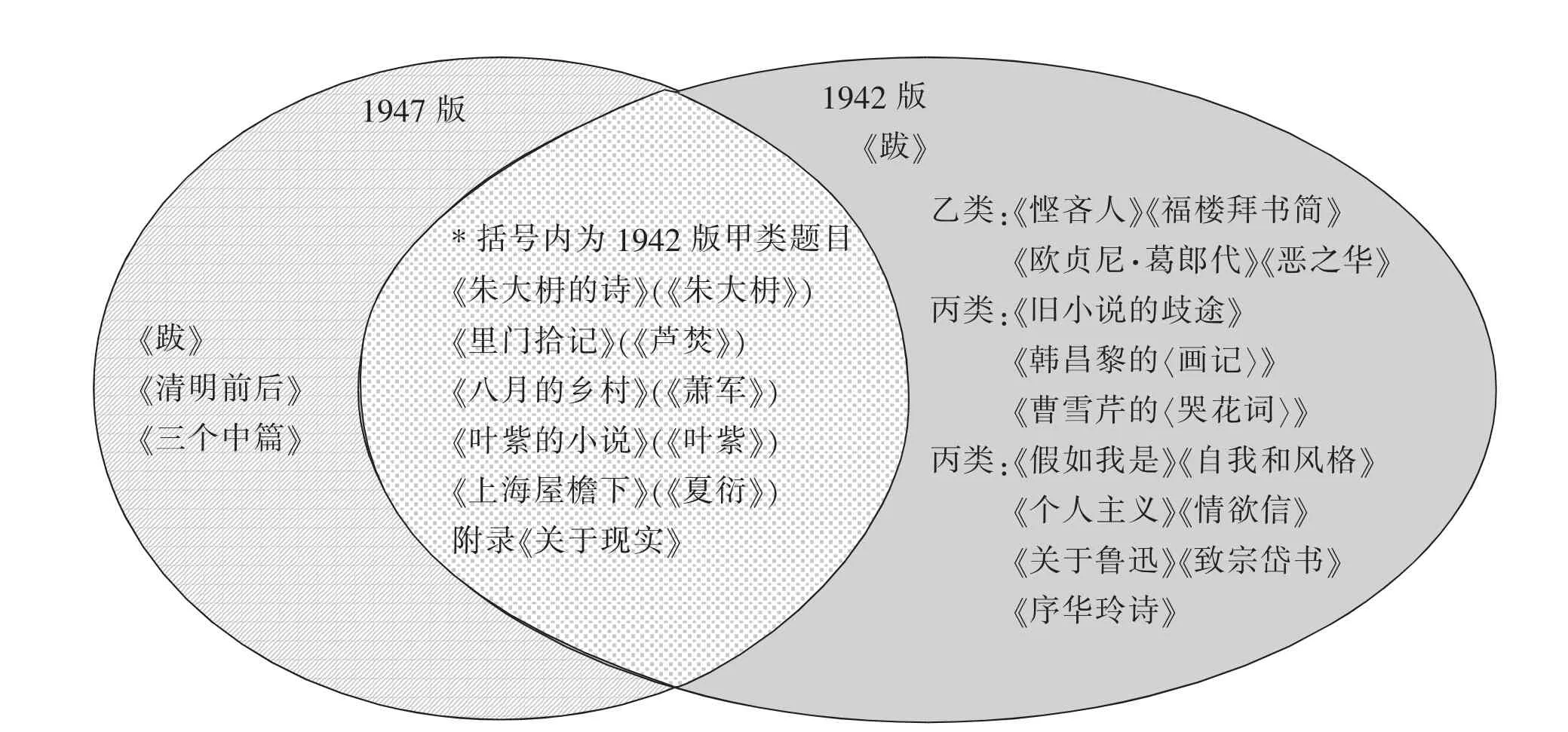

《咀华二集》有两个版本,即1942 年初版本(以下称1942 版)和1947 年再版本(以下称1947版),收录情形如下:

表1 《咀华二集》1942 年初版本与1947 年再版本收录情况统计

1942 版署名李健吾,篇幅颇为可观,共292页,近于《咀华集》的两倍。 全书分为四类:甲类以现代中国作家姓名为标题, 有 《朱大枬一》《芦焚》《萧军》《叶紫》《夏衍》(附录《关于现实》);乙类以外国作品题名为标题,包括《悭吝人》《福楼拜书简》《欧贞尼·葛郎代》《恶之华》;丙类文章论及中国古典文学, 共三篇——《旧小说的歧途》《韩昌黎的〈画记〉》和《曹雪芹的〈哭花词〉》;丁类则收入 《假如我是》《自我和风格》《个人主义》《情欲信》《关于鲁迅》《致宗岱书》《序华玲诗》7 篇杂文。

1947 版署名刘西渭, 编排较为简约, 全书163 页,篇幅只有1942 版的一半左右,包括《朱大枬一的诗》、《里门拾记》、《八月的乡村》、《叶紫的小说》、《上海屋檐下》(附录《关于现实》)、《清明前后》、《三个中篇》、《陆蠡的散文》, 不计附录,共8 篇文章。

由上可知,从《咀华集》到《咀华二集》的两个版本,其间差别不可谓不小。 如果据此讨论李健吾/刘西渭,理应做出一定辨析。 第一个差别是关于篇目。 《咀华集》中的11 篇文字所选择的评论对象,尽管身份背景差异颇大,但均是活跃于20世纪二三十年代的中国现代作家。 相比之下,1942 版《咀华二集》所录便显驳杂,涵盖了李健吾自身所关注的古今中外作家及各类文体。 再到1947 版 《咀华二集》, 其中前5 篇文章均是从1942 版“甲类”中选编而来,但将题目作了改动。在此基础上增加了写于1945 年至1947 年间的3篇同类型文章,其余乙丙丁三类皆舍,体例大体“回归”《咀华集》。 第二个差别是关于署名。 1936年版《咀华集》署“刘西渭”,1942 版《咀华二集》改署“李健吾”(集中篇目最初在报章发表时,署名“刘西渭”的仅有《芦焚》《旧小说的歧途》《自我和风格》3 篇,其余均署“李健吾”),1947 版署名,则又改为“刘西渭”。

长久以来,有关《咀华二集》的讨论,较多是针对体例短小的1947 年版。 在当前可查阅到的相关学术论著中,自然也就不乏在忽略“李”“刘”易名及其背后复杂历史细节的基础上,将讨论对象笼统界定为“李健吾的文学评论”或“刘西渭的文学评论”的现象。 这种模糊化的处理,也就更加阻滞了对李健吾/刘西渭的进一步了解, 使我们难以还原批评家“刘西渭”在现代文坛上的出场方式——而这一问题又恰恰对更加系统的李健吾研究来说意义非凡。 为此,我们有必要重新将目光投向那本被“腰斩”的1942 版《咀华二集》初版本上来。

1950 年代后的几十年间,李健吾几乎只字未再提起自己“咀华”系列文字,①可参见李健吾《李健吾文学评论选·后记》:“解放以后,我没有时间‘高谈阔论’了,一则,我用它来长期改造自己,这是一种乐趣,尽管有人把改造看成苦趣,二则,时间大多被本职业务所拘束,一点不是对新中国的文学不感兴趣,实在是由于搞法国古典文学多了,没有空余另开一个是非之地。 ”《李健吾文学评论选》,宁夏:宁夏人民出版社,1983 年版,第334 页。1942 年《咀华二集》自然不彰;但后来人们讨论《咀华二集》时,关注的也基本只是1947 版。 这种情形, 一是由于1947 版发行及数次重印后影响力颇大,二是由于1942 版《咀华二集》本身经历的政治文化磨难所致。1945 年,李健吾曾被日本宪兵队搜捕,家中被搜,文化生活社被抄,包括《咀华二集》在内的“文学丛刊”被悉数搜走②参见李健吾:《小蓝本子》,收入《切梦刀》,上海:文化生活出版社,1948 年版,第78 页;以及李健吾妻子尤淑芬的回忆,见尤淑芬:《重印后记》,《咀华集》,广州:花城出版社,1984 年版,第160 页。。 故此,1942 版《咀华二集》成了稀缺材料, 直到1983 年 《李健吾文学评论选》的面世,这些文章中的部分内容才重新进入读者的视线。

《李健吾文学评论选》是1947 版《咀华二集》出版30 多年后再编的第一部李健吾评论文章专集,该书由巴金之兄——熟悉“咀华”各类文章出版信息的李采臣先生所编,且应经过李健吾本人的确认。 李采臣于后记中说这本选集“收的大多是三种版本的全部文字”,“三个版本”当指《咀华集》以及前后两版的《咀华二集》,“大多”也意味着并非“全部”——我们参照文化生活出版社1942 年《咀华二集》初版本便可知,李采臣的选本并未收入《咀华二集》初版本中的全部篇目,③详情可参见魏东:《被遗忘的〈咀华二集〉初版本》,《中国现代文学研究丛刊》2008 年第6 期。亦未收入那篇现在看来颇能彰显李健吾个性的跋语。④此《跋》对于理解李健吾与“刘西渭”之关系问题有一定帮助。 详见下文。

2005 年,复旦大学出版社出版《咀华集·咀华二集》,这也是目前收录文章最全的咀华集。该书在出版说明中谈到文章收录“以初版《咀华集》和《咀华二集》为准”,不过,书中所收录的最后3 篇《清明前后》《三个中篇》《陆蠡的散文》所注写作日期分别是1946 年、1946 年7 月和1947 年3 月5 日。由此可知,复旦版参考的实为1947 年版的《咀华二集》再版本,编辑孙晶写于出版一年后的推介性文章也并无“1947 版”或“再版”等字眼。 据此便有理由推断,复旦版恐也未能察悉《二集》两个版本之间的巨大差异, 似是径将1947 版作为1942 版的重印或重排再版来处理的。 2016 年由北岳文艺出版社出版的11 卷《李健吾文集》本可对这些编校乱象加以匡正,但粗略翻阅,却不难发现这套文集中的编校失误更是令人咋舌,对于《咀华二集》的两个版本也并未进行规范处理。⑤例如《李健吾文集·文论卷1》中标明选入1942 年《咀华二集》的《跋》,经笔者核实此文其实是1947 年版《咀华二集》的《跋》。 其他编校失误在此不一一指出。

上述这些问题的长久存在,致使我们无法直观看清《咀华集》的三个版本之间的变迁轨迹。 事实上,这三度变迁中有着值得我们探究的幽微之处,例如,再版《咀华二集》何以缩至初版一半的篇幅? 而三个版本之间作者的两次易名,则更是个有趣的问题。 孙玉石曾在《中国现代解诗学的理论与实践》中这样论及李健吾:“五四之后的许多现代文学批评家中,再没有李健吾那样极端重视批评者的主体意识和文学批评的独立特征的了。 ”⑥孙玉石:《中国现代解诗学的理论与实践》,北京:北京大学出版社,2007 年版,第38 页。的确,李健吾的文学批评是最强调批评者主体性的批评, 而作为批评者身份符号的署名,也不可等闲视之。 通过对这两次易名之间历史细节的梳理,其实可以引领我们去观照李健吾如何看待批评家“刘西渭”这样一个“分身”以及“分身”如何“养成”的问题。

二、从“李健吾”到“刘西渭”

《咀华集》中笔锋犀利的“刘西渭”,6 年后到了《咀华二集》摇身一变,现出了大名鼎鼎的法国文学翻译家李健吾的真身。 但令人不解的是,当时间又过五载到了《咀华二集》再版之时,这些“咀华文字”的作者又变回了“刘西渭”。

事实上,在《咀华二集》1942 年初版本署名为“李健吾”之前,除了沈从文和巴金等几个较亲密的友人,外界几乎无人能确切地将写出这些“咀华文字”的“刘西渭”与研究戏剧和福楼拜等法国文学名家的李健吾先生对应起来,①最早署名刘西渭的评论文章多发表在沈从文编辑的《大公报》文艺副刊上,1936 年署名刘西渭的《咀华集》由巴金主持的文化生活出版社出版发行。连曾照携李健吾正式登上新文学舞台的郑振铎也是在一集出版后才知晓“刘西渭”即李健吾。②可参见韩石山《李健吾传》,太原:北岳文艺出版社,1996 年版,第187 页。更有甚者,他1934 年第一次使用“刘西渭”的名字在《大公报·文艺》上发表文章③刘西渭:《伍译名家小说选》,《大公报·文艺》第97 期,1934 年8 月29 日。,而11 年后的1945 年,《青年文化》 杂志还如此介绍李健吾:“他很少用笔名,完全用‘李健吾’真名来写作发表。 ”④可参见《青年文化》1945 年第1 卷第6 期《每期一文人》栏目。1936 年《社会日报》曾刊出短文《刘西渭是谁》,声称“刘西渭究竟是谁”已经成为“文坛的一个谜”。⑤露汀:《刘西渭是谁? 》,《社会日报》第1952 号,1936 年2 月20 日。可见,李健吾选择在《咀华二集》初版本上署以本名意味着他亲自揭晓了这一谜底。 尽管很快便有陈子展等人将此举看作李健吾 “胃口太好”“自夸自”的文坛笑料加以揶揄,⑥青凤:《李健吾胃口好化名刘西渭自捧自》,《迅报》第194 号,1939 年3 月30 日。但对于本就“不肯敷衍”⑦董史:《李健吾》,《万象》《剧坛人物志》栏目,1942 年6 月11 日。的李健吾来说,选择“再造”一个“自己”出来并持续性地以此身份示人, 恐怕不仅是贪图一时虚荣。站在文学批评的维度上来看,此举或许恰恰体现着长期以来李健吾为“批评家刘西渭”赋形的惨淡经营。

李健吾习惯把有关文学批评的创作以“刘西渭”的名义发表,从事外国文学译介及研究有关的文章时才较多以本名示人。 温儒敏先生的《中国现代文学批评史》, 将李健吾的批评总结为印象主义批评。 不过事实上,李健吾本人或许并不大愿意将自己的批评划归在“印象主义”一派。 可以说,他对自己的批评在印象主义之外还别有怀抱。 他曾借刘西渭之口在《自我和风格》⑧刘西渭:《自我和风格》,原载《大公报·文艺副刊》第328 期,1937 年4 月25 日。一文里集中讨论了有关印象主义的问题。 文中,他介绍了法朗士“灵魂在杰作之间的奇遇”印象主义论说、勒麦特“不判断、不铺叙,而在了解,在感觉,必须抓住灵魂的若干境界,把这些境界变成自己的”论说,以及印象主义唯一信服的事物的相对性和现象的继续性等观念,并且对所谓“客观化”的原则提出了质疑,他提醒我们要更多注意的是作品中不同的含义和层次(而非仅仅是表面的现象或者是作者的自白), 从而提升批评家在进行批评创作时的创造性价值——这理应印证着他此间在建立批评与接受的独立性上所做的努力。由此可见,避免用批评做判断,批评是要“发现自我”,发现作为批评家独立性的自我,并且在这个发现自我的过程中仍要努力地去靠近作者的经验和灵魂……这些都属于李健吾对印象主义批评的改造和发展,而不仅仅是套用法朗士等人的理论程式。 因而我们似乎可以做此推断:他从开始写评论的那一天起,就有意将“批评”与一般意义上的“研究”做了一定的区分,而他本人在下笔写作之际,也有意将做研究的李健吾和写批评的刘西渭割裂开来,从而达成建立起一套独立自主批评观的志向。

参照以往的文学史论著,不论是“学术型”文学史还是“教材型”文学史,⑨此分类系参考洪亮《中国现代文学史编纂的历史与现状》一文中的相关论述,该文对截至目前出版过的中国现代文学史专著进行了较为全面的统计与整理,具有较强的时效性和参考价值,原文见《中国现代文学研究丛刊》2012 年第7 期。 本文对该文列出的《中国现代文学史著作目录》进行系统抽样与检索,遂得出后续结论。每每在叙述中提及李健吾的文学批评,多数便是以“刘西渭”的名字去展开介绍,这似乎形成了现代文学史叙述的某种 “公论”——即李健吾所写的文学评论一类文字皆应具名为“刘西渭”。 诚然,倘若简单地仅从“咀华系列”文集的署名来看,1936 年出版的《咀华集》和1947 年出版的《咀华二集》所收录的均是批评文字,此二本署名为“刘西渭”;1942 年出版的《咀华二集》初版本收录了大量论及法国文学的文章,少量的现代文学批评文章更像是“掺杂”在其中而不占主体,似乎正因选目上的驳杂,此版最终才选择署名“李健吾”。 这样看来,李健吾的确秉承了他的“批评”与“研究”二分原则。 但如前文所述,此种结论的正当性或多或少要归功于《咀华二集》初版本鲜少面世这一历史现状。 况且,即使忽略这一事实,也并不能对现有的文学史叙述构成显著的影响。 本文认为,《咀华二集》的选目与署名间的关系并不简单,它恰恰能让我们在这种文学史的“褶皱”看似重叠的夹层中发现一个更为复杂且真实的李健吾,所以在此有必要重新讨论李健吾本人对1942 年版《咀华二集》作何理解这一问题。

从1942 年《咀华二集》初版到1947 年《咀华二集》再版,其间五年时间不长不短,正是中国现代文坛发生较大转折的五年。 此间上海沦陷,长期生活于此的李健吾也历经了巨大波动,他只得被迫跳出象牙塔,将工作重心彻底转移到戏剧创作上,做起了抗战时期的李龟年。①李健吾:《与友人书》,《上海文化》第6 期,1946 年7 月1 日。但在此期间,他并未忘记自己的“咀华系列”,而是不时表现出对那本于匆促间被出版和没收的 《咀华二集》的惦念。 例如在1945 年9 月12 日,《文汇报》副刊《世纪风》上刊登的署名刘西渭的《无题》中,主要讨论的是丁玲、林徽因、萧红、凌叔华、冰心、庐隐和杨绛等七位女作家的创作。 在论及萧红的《生死场》时却突然将其与萧军的《八月的乡村》做了比较:“你不要想在《八月的乡村》寻到十句有生命的词句,但是你会在《生死场》发现一片清丽的生涩的然而富有想象力的文字。 ”②刘西渭:《无题》,《文汇报·世纪风》,1945 年9 月12 日。文中更是做出了“萧红的才分远在她的同伴田军之上”的论断。对于从不轻易在比较中直接做出价值判断的李健吾来说,此处不仅仅是由于二人的“同伴”关系才在文中有所联系,更是一种对自己此前所做评论进行纠偏的修辞行为。 这一时期,李健吾频频回忆起1942 年被他收入《咀华二集》的那篇名为《萧军》的批评,并且意识到那篇文章中他对《八月的乡村》的评价是过誉的:“《八月的乡村》实在不如《生死场》,然而先到我的笔锋下面的不是萧红,未免不大公道。”③李健吾:《小蓝本子》,《切梦刀》,上海:文化生活出版社,1948 年版,第78 页。 该文署明写于1944 年6 月。1942 年萧红去世,李健吾在《咀华二集》出版之后才听闻这一噩耗,并重新反思了自己在《咀华二集》初版本中所践行的批评观,此前“当着好作品而沉默”,“站在文艺批评的立场看,近似一种道德上的懦怯行为”④同上,第78 页。。 或许正是意识到道德立场上的偏颇可能造成的对于文学批评价值的损害,李健吾终于决定在再版时对初版本中容易引起误会的部分内容进行调整。 在1947 年版的《咀华二集》中,《萧军》一题改为《八月的乡村》,其他曾在初版本中署名为“人名”篇目也都变为了“作品名”或者“作家+作品名”的形式,⑤详情参见前文附表。以此来帮助自己避免对“个人”直接评价的嫌疑,亦使他不再同于一般印象派不强调绝对事实而具备的模糊性,朝着实现纯粹客观的作品评价而努力。 由此可见,1947 年的“刘西渭”仍旧在试图完成1942 年“李健吾”所遗留的问题,而他也正是由于看重《咀华二集》初版本的评论集性质,才会在此后的数年中不断反身来处理两重身份的复杂关系。 在进行理想化的划分之后,李健吾的文学观与批评观仍旧是处于不断地更新之中的, 从而使得他不得不游走于两重身份之间,让“刘西渭”和“李健吾”逐渐走入一种既互相博弈又互为补充的张力场之中。

“刘西渭”在文坛初露头角是1934 年在《伍译的名家小说选》 中对著名翻译家伍光建译文中存在的严重错误和注释缺失等问题直言不讳,⑥可参见刘西渭:《伍译名家小说选》,载《大公报·文艺》第97 期,1934 年8 月29 日。“刘西渭”的名字最后一次以作者的身份出现在大众视野中是1980 年在《常情常理》里将当下文学作品及电视节目中细节失实的问题如实陈述、毫不留情。⑦可参见刘西渭:《常情常理》,《文艺报》,1980 年第5 期。在这近五十年间,“刘西渭”既有频繁出现在各大报刊的活跃时期,也有长期销声匿迹的时候,但不论是哪个时期的他,每次出现总热度不小,正所谓“不言则已,言之有物”①刘西渭:《跋》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1947 年版,第163 页。。 由于同时具备了对文学作品的热情和绝不偏袒任何作者的气度,“刘西渭”已经成为一名成功批评家的代名词。

因此,对于李健吾来说,“刘西渭”并不仅仅是一个笔名这么简单。 除去对李健吾主观性格因素的考量,②在李健吾以本名写下的《刘西渭先生的苦恼》《咀华记余·刘西渭是我的仇人》等文章中,他曾多次强调刘西渭是一个“心平气和的读书人”,而相较之下,“李健吾”在这些文章中则显得十分冲动直爽,充当着为刘西渭打抱不平、仗义执言的畏友角色。在漫长的历史岁月中他始终没有放弃“刘西渭”的身份,更多的是因为看中了在“刘西渭”身上所生长起来的独特的批评家气质。 这种气质既包含着李健吾作为创作主体的努力经营,也形构于文坛和读书市场上各种声音给予的反馈之中。 一个批评家的养成本就依赖作家、读者、 文学批评的读者等多方互动场域的存在,但说到底,“钟嵘并不因贬黜陶渊明而减色,他有他的限制:他是自己的限制”③刘西渭:《跋》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1947 年版,第162 页。。 一个批评家的养成进程中, 他自身的因素才是最具决定性的力量,“养成” 的成功与否跟批评主体一路走来的思想流变息息相关。

三、“养成”及其背后

将时间回溯至咀华诸篇文字尚未集结成册的20 世纪30 年代,作为初生的独立批评家而存在的刘西渭从登上文坛开始就遭遇了种种困境,首先是作家经验与批评家经验无法完全交会所造成的“理解之难”。 譬如因在《大公报》上评卞之琳的《鱼目集》而与作家连续发生数次由于个人经验参差而无法彼此认同的论争, 由此他撰文说:“一个读者,本人因为年龄心境差异,对于一部作品不能终始如一,怎么会同另一个读者合好无间呢? ”同时又认为“人和人有息息相通的共同之点,大致总该有个共同的趋势”。④刘西渭:《答〈鱼目集〉作者——卞之琳先生》,原载《大公报·文艺》第158 期《星期特刊》,1936 年6 月7 日。这种看似辩证清醒的认知实为暂时的自我安慰,是无法真正解决“刘西渭”在实际批评中遭遇的困境的。

正值此时,1936 年9 月13 日的 《大公报·文艺》上恰巧出现了一篇署名为李健吾的文章——《刘西渭先生的苦恼》。 一般说来,出于某种需要,一位作者以不同的名字发表文章,呈现在读者面前的就是不同的创作主体,常常具备专事专论的功效,这在中国现代文坛上并不少见。 但是,如果一个写作者有意在本名和笔名之间制造某种若有若无的联系,一边刻意留下线索,一面又极力撇清关系, 甚至还以本名与笔名对话的方式来“左右互搏”而达到某种目的,却是较为罕见的,也就无法不引人思虑。

在这篇署名李健吾的 《刘西渭先生的苦恼》中,李健吾化身刘西渭先生的多年挚友讲述刘西渭先生从一个聆听者变为评论家后所产生的苦恼。 文章开篇即点明刘西渭先生的“怪”——他多在朋友聚会中表现出“和个无事人做梦一样”的姿态:默默喝着酒、抽着老牌香烟,而面对友人们的热络交谈,刘西渭仅充当那个宣布“天夜了”以结束聚谈的角色,在李健吾独自拜访时更是安静得可以让人“听得见他的呼吸”。⑤李健吾:《刘西渭先生的苦恼》,《大公报(天津)》第11941 号,1936 年9 月13 日。在刘西渭先生转变生活方式而发表的批评饱受赞誉后,尽管对如此性情大变的刘西渭感到不快,李健吾在文中也还是将他对刘西渭先生的欣赏之情表露无遗,数度提及书评收到“瑰丽”这样的赞誉。 而回顾起刘西渭与卞之琳的那场争论,文中也再度转述了刘西渭的观点:无论书评家还是批评家, 如果说真正的批评面对的是作品自身,而不是朋友、 私人友情或者外在的物质诱惑、某种压力,那么“批评的成就是自我的发现跟价值的决定。 发现自我就得周密, 决定价值就得综合”。 “一个批评家是学者跟艺术家的化合,他的工作是种活的学问,因为这里有颗创造的心灵运用死的知识”①李健吾:《刘西渭先生的苦恼》,《大公报(天津)》第11941 号,1936 年9 月13 日。。 作为学者的批评家是要追求公平的, 但是一个批评家的见解能逃脱一己之见吗?所谓公正究竟何在? ——这便是作为批评家的刘西渭先生的苦恼。

以后来的眼光回看,这或许又只能算得上是一篇“好胃口”的“自夸自”文章。 苦心经营了刘西渭这个“分身”许久,此刻却不惜“真身”濒于暴露的危险也要为刘西渭先生的苦恼鸣一番不平。 这不仅可以一窥李健吾本人个性的直爽火爆,也更能感受到这块“心病”之重,因此,借《刘西渭先生的苦恼》一文来申述自己的批评观也成了必要之举。 数月后《咀华集》正式出版,在这些结集成册的文章中,曾经苦恼的“刘西渭先生”似乎找到了自己稳妥的立足之地从而变得坚定起来:“我用力甩掉我深厚的个性(然而依照托尔斯泰,个性正是艺术上成就的一个条件), 希冀达到普遍而永久的大公无私。 ”②刘西渭:《跋》,《咀华集》,上海:文化生活出版社,1936 年版,第208 页。

1936 年12 月,刘西渭的《咀华集》正式发行,文化生活出版社强大的市场号召力却一并带给他另一个“苦恼”:他在《咀华集》中所贯彻的批评标准与立场招致了来自文坛与社会的压力。 譬如在《咀华集》出版一年之后,欧阳文辅等人便将刘西渭斥之为 “印象主义的死鬼”“旧社会的支持者”“腐败理论的宣教师”。③欧阳文辅:《略评刘西渭先生的〈咀华集〉——印象主义的文艺批评》,《光明》第2 卷第21 期,1937 年5 月10 日。这些带有诽谤性的批评之声令刘西渭的“主人”李健吾既愤怒又焦虑,为了再次协调批评者刘西渭在文坛与社会上的地位,他索性于1942 年在《咀华二集》的跋语中放出豪言“从今日二集起,我改回真名实姓,一人做事一人当,既不否认过去我的存在,更遂了刘西渭先生销声匿迹的心愿”,④李健吾:《跋》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1942 年1 月初版,第287 页。进而代刘西渭先生痛陈欧阳文辅的不可理喻与矛盾之处,这便是刘西渭先生“归隐道山之前”的“辞行酒宴”。⑤同上,第292 页。

正如魏东在《被遗忘的〈咀华二集〉初版本》中所形容的那样:“初版本跋语宛如三段答辩词”,⑥魏东:《被遗忘的〈咀华二集〉初版本》,《中国现代文学研究丛刊》2008 年第6 期。先后回应了“前进作家”叶灵凤对其作品与“抗战”无关的指责、欧阳文辅的诽谤式攻击以及“前进的评论家”黄绳对其“悲观”“消极”文风的批判。 李健吾的跋语与刘西渭的批评文字合为一体,《咀华二集》初版本便形成了一种“联合创作”式的假象。 至此,“刘西渭”的真身之谜似乎已经要大白于世。 然而,往后细读就会发现,此文似乎真应了欧阳文辅对李健吾 “过于冗赘” 的批评⑦欧阳文辅:《论刘西渭的批评》,《文艺垦地》第1 期,1947 年1 月。——在跋语的末尾作者终究忍不住附上了这么一段:

刘西渭先生放了一把火,自己却一溜烟走掉。平时洁身自爱,守口如瓶。他轻易不睬理别人的雌黄,如今惹下乱子,一切由人担当。 我向他道喜,从此债去一身轻,可以逍遥于围剿以外。我为自己悲哀。但是,他逃不脱干系,我要借用他的书名,直到没有人分出他和我的存在。 我和他是两个人,犹如书是两本,士别三日,便当刮目相看,然而,多用些心,读者会发现他们只有一条性命。⑧李健吾:《跋》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1942 年1 月初版,第292 页。

读到此处,《咀华二集》初版本的读者便会对此中真意了然于心,可通读全文,这篇跋语字里行间仍然火药气十足,此时的李健吾似乎还是没有彻底从 “替刘西渭伸冤” 的使命感中走出来。1947 年《咀华二集》再版,从《二集》初版到再版之间的五年当中,“刘西渭”还写了一篇文章,即发表于1945 年9 月10 日《文汇报·世纪风》的《咀华记余·刘西渭是我的仇人》,透过此文可窥见其心态的又一转变:

刘西渭相信自己是一个心平气和的读书人,他拿公平来酬报字句的分量。 愉快是他的心情,他不计较时间的损失——光阴一去不复返, 还有比这更大的损失? 他愿意做人人的畏友,假如不可能做人人的好友。 他希望自己有所服役于自己宝爱的理想,不顾私,因而有所效劳于私……贺拉斯的警告是太值得听取了:“你发表的东西你永远不能毁坏, 你说出的话你永远收不回来。 ”①刘西渭:《咀华记余·刘西渭是我的仇人》,《文汇报·世纪风》,1945 年9 月10 日。

既然意识到了 “说出的话永远收不回来”,1947 年由文化生活出版社再版《咀华二集》亦即现下《咀华二集》的通行本时,不论是署名还是讲话的口吻,也都变回了《咀华集》中的刘西渭。 至此,或许我们终于可以说:《咀华集》出版十年以来刘西渭先生所经历的诸多“苦恼”已经没了踪影,取而代之的是一个自信且有担当的批评家刘西渭。 不过,值得留意的是,即便此时的李健吾已经决心要让刘西渭独立经营其“咀华”文字,却还是在1947 版《咀华二集》的《跋》中为我们留下了一丝破绽。 这个跋语中,李健吾保留了对欧阳文辅的回应, 却删去了对叶灵凤和黄绳的回辩,如果对这一舍一留的动作不去深究,或许会自然地以为是李健吾此前灭此朝食的高亢情绪已经得到和缓, 不过倘若联系起1940 年前后关于歌颂与暴露问题的争论,就不难发现李健吾对被删去的叶、黄二人指责之间的真正态度。 对欧阳文辅批评回应的保留是身为批评家的他思想中不变的部分,相较于需要在现实生存中直面抗战文艺问题的李健吾,这是身为批评家的刘西渭唯一需要承担的艺术审美上的职责,即要让评论家独善其身,此段回辩就必须保留。 而在1942—1947 年间李健吾个人思想的成长轨迹已然发生了较大的变化,这从他的战时戏剧创作与改编中已经鲜明地表现出来,即他对“国民责任”这一意识的认同与吸纳。②此时期的李健吾努力进行戏剧大众化、商业化的尝试,创作及改编了大量抗战题材的剧本,如《黄花》《草莽》《春》《喜相逢》等。 关于李健吾抗战时期的剧本创作及其间的思想转变因笔者能力及本文篇幅有限,在此暂不做深入讨论。因此,到了1947 年再版本发表时,他已无必要再对已经自行剔除掉的思想成分进行申辩,也就无需保留初版本中回应叶、黄二人指责的部分。 同时,这个问题也可以从另一个方面来看待,即,正是在这些“进步作家”的批评下,李健吾才逐渐开始了个人思想的改造,而这样的思想改造痕迹在1947 年版《咀华二集》的选目中则体现得最为鲜明与直观。

查阅1947 年版《咀华二集》的目录,除去由1942 年初版中“改头换面”而来的5 篇,最引人注目的便是“刘西渭”新近写作的3 篇文章:《清明前后》《三个中篇》《陆蠡的散文》。 这3 篇文章中《陆蠡的散文》 是为纪念故去不久的挚友陆蠡所作,行文以追忆故友其人与昔日情谊为主。 《清明前后》是对茅盾戏剧《清明前后》一作的评论,文章开篇即谈到自己“很早就种下”的“抗战的意识”,③刘西渭:《清明前后》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1947 年版,第131 页。接下来却用了较长的篇幅来介绍曹禺的戏剧《蜕变》和茅盾的小说《子夜》,并视《蜕变》为“文学是时代的反映”的最好“说明”,④同上,第133 页。他还认为小说《子夜》和曹禺的戏剧作品虽然体裁不同,但在“方法和孕育”⑤同上,第137 页。上却是较为切近的,因为这二位作者所具备的“尖锐的时代感觉”,能够充分体现出他们“前进的姿态”。⑥同上,第138 页。读至末段,便会发现,作者通过《蜕变》《子夜》《清明前后》几部作品中主人公形象“成长史”的勾连,实则穿起的是近十五年来 “我们在不变之中也终于变了, 进步了”的抗战文艺史。 在《三个中篇》一文里,刘西渭评论的是三本新书——穗青 《脱缰的马》、郁茹《遥远的爱》和路翎《饥饿的郭素娥》,将这三部作品相提并论正是因为它们各自从不同的视角出发,都“希冀对于时代的积极的使命能够有所为力”⑦刘西渭:《三个中篇》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社,1947 年版,第111 页。。 可见,此时的刘西渭已经自觉地把考虑“时代”或“抗战”的问题纳入了评论家的职责中。

回到“养成”缘起的1934 年,“刘西渭”就已深知成为一个好的批评家实属不易,在《现代中国需要的文学批评家》一文中,他就何为“好的批评家”做出了自己的回答:“批评家和设计师是两件事,因为设计师的图样,工人必须遵循,批评家却是批评已有的成绩, 或用已有的成绩做标准,审度目前的趋止。 批评家从已实现的作品,推敲一种理想的完美, 他希望能够达到这种乞求,然而不一定达到。 ”①刘西渭:《现代中国需要的文学批评家》,《大公报·文艺副刊》,1934 年12 月15 日。批评家的工作始终是在对这样一种“不一定达到”的理想状态的追寻中进行的,批评工作如此,批评家的“养成”也正是如此。好的批评家既要坚守以“人生经验”和“杰作”为标准的批评,②李健吾:《文学批评的标准》,《文哲》第1 卷第6 期,1939 年5 月16 日。也要时刻做好面对大作家的“不听指挥”“独来独往”③可参见刘西渭:《现代中国需要的文学批评家》,《大公报·文艺副刊》,1934 年12 月15 日。和针对批评主体的“棒喝”,④可参见刘西渭:《跋》,《咀华二集》,上海:文化生活出版社生活出版社,1947 年版,第159 页。而批评家自己,即便知道“顶讨巧的办法是不开口”⑤可参见刘西渭:《自我和风格》,《大公报·文艺副刊》,1937 年4 月25 日。也不应放弃发声的机会,这大概可以看作李健吾对如何养成一个批评家最初的期许。从1936年的《咀华集》到1947 年的《咀华二集》,文坛上有关李健吾与刘西渭身份的猜测与议论热度持续不减,李健吾也长期主动或被动地游走于这两重身份之中,但这却早已不是“咀华”文字之外最值得深究的话题。 相反,我们更应透过易名的动作看到其背后所隐藏着的一条暗线——“刘西渭”作为一个批评家的成长史。 他是紧随着李健吾个人的思想变迁与自我改造的轨迹而成长起来的,在当下通行的、均署名“刘西渭”的1936 版《咀华集》和1947 版《咀华二集》这两本“咀华”集看似统一整饬的身份背后,实为李健吾多年来为肩负起批评家的职责而努力 “在不懂之中领会,在限制之中自由”⑥可参见李健吾:《假如我是》,《大公报·文艺副刊》,1937 年5 月9 日。的苦心经营。