记与萧艾先生的一段交往

缓 之

我没有见过萧艾先生,心里却很感激他。在我从事学术工作的起步阶段,他曾给了我很大的鼓励。

我与萧艾先生的交往缘于王国维研究。翻检1985 年7 月31 日的日记,接萧艾先生信,论及我撰写的《王国维评传》书评。萧先生的信,是比较传统的格式:

跃进先生史席:

您好!

《书林》刊载之

大作,早已拜读。

先生从大处落墨,目光迥出一般论著之上,极为钦佩!至文笔之老练飘逸,臻于炉火纯青,尤令人有望尘莫及之感也。微有不足处:拙著败笔正多,

宏论均略而未提,不无缺望耳。近始从编辑部获悉 尊址,特驰函布意,尚祈后此多赐教益,幸甚幸甚。《王国维诗词笺校》一书察及否?以错简过多,闻在参加国外书展前将赶印第二版。俟书出,当奉寄。又陈旭麓教授两年前嘱撰《王闿运评传》,以事冗迄未交卷,目前正拟动笔为之。鄙意湘绮老人首先是一个胸怀大志的政治家,不幸而以文学家见称于世。脱稿后希望能得到

先生指点。临池匆匆,袛叩

撰安不一。

萧艾拜启 七月廿日

凡是提到我的地方,或另起一行,或前面空两格。这种格式,当时觉得很新鲜,不由得想起在清华大学图书馆看到的一部《直庐稿》。那本书的作者是严嵩,在历史上恶名远扬,而刊本却非常精致,版式宽,品相好,用纸考究,字体舒朗。前面的“序言”更是讲究,凡涉及严嵩处,一律另起一行,显然刊行于严嵩炙手可热之时。由此看来,在中国传统文化中,有很多礼数往往隐含在日常生活的细节中,不易察觉,却很重要。我当时正在杭州大学攻读古典文献学硕士研究生,竟得到萧先生如此垂顾和厚爱,真有受宠若惊之感。

萧艾先生1985 年7 月20 日致本文作者信

萧先生对我的谬赞,当然是客套。我的那篇书评发表在上海人民出版社主办的《书林》杂志1985 年第1期上,题目是《留给后人的思考——读〈王国维评传〉》。文章不长,不揣浅陋,转引如下:

一个人活在世界上必须要有正确的世界观,一个学者更不能没有先进的理论作指导。这是萧艾先生倾数十年之精力,潜心研读了王国维全部著述后得出的结论。其新著《王国维评传》紧紧扣住王国维的世界观对他的生活道路及学术成就具有的决定性影响,在较广阔的历史背景下,评述了王国维矛盾复杂的一生。

没落悲观的人生旅途和卓绝千古的学术成就,可以说是王国维生平最主要的两个特征。本世纪二十年代末叶,久已驰誉遐迩而又正当鼎盛之年的王国维突然自沉于渊,震动了海内外学界。究其死因,“时论纷纷非一”(梁启超语)。由追踪其死因自然上溯到对他世界观的探讨。而这,大家公认,是研究王国维最为敏感、最为棘手的问题。《评传》作者勇于提出了与时贤不尽相同的看法:“叔本华的悲观主义的人生观,是王国维自沉的根本原因。”因此,他不同意郭老所说“王国维研究学问的方法,是近代式的,思想感情是封建式的”观点,而认为“王国维的世界观,是代表资产阶级颓废派的叔本华悲观主义的世界观”。作者开宗明义,从时代、家世及王氏坎坷的生活道路入手,论述了他何以接受这些没落思想的原因,论述了在近代知识界代表人物中,王国维与康有为、章太炎等人的不同所在。这些观点正确与否,自然有商榷的余地,但其史料翔实,见解精审,无疑具有较大的启迪意义。

本文作者所写《王国维评传》书评初稿

更可贵的是,作者自始至终把这一思想贯穿全书,有分析地评骘了悲观主义世界观对王国维治学方向及学术水平的决定性影响。王氏治学,几度转机:早年漫游于文学园林,继而经受了西方思想的熏染,中年以后渐潜心于历史科学。每一次治学转机似都与他的世界观有千丝万缕的联系,也与那个时代的特点息息相关。他所以放弃文学和哲学,用他自己的话说,是因为它们可爱而不可信。似乎唯有埋头于故纸堆中,方能忘却现实的苦楚。于是,随着殷墟甲骨的出土、敦煌宝库的发现、汉晋木简的问世以及内阁存档的整理,在这千载难逢的“发现的时代”,王国维倾力献身于新学问,广泛涉猎,勤奋著述,在许多领域建立了具有开创性的业绩,成为“新史学的开山”(郭沫若语)。特别是甲骨文研究,“以今文创读殷墟书契,而因以是正商周史迹及发见当时社会制度之特点,使古文砉然改观”(梁启超语)。其《殷卜辞中所见先公先王考》及续考,“实为近世经史二学第一篇大文字”(赵万里语)。由于有了这篇论文,才使甲骨文字的史料价值为举世公认,甲骨学真正成为一门独立学科。但遗憾的是,资产阶级学者的通病,悲观主义世界观的痈疾仍时刻困扰着王国维,决定了他的学术研究不可能向前继续推进了。《评传》作者指出,王国维所作的研究还只是见树不见林的、非本质的,还不能综合概括,从而得出发生发展的规律性的结论。而王国维自己却认为,甲骨文研究已到尽头,不会再有更新的奇迹。更为可悲的是,他的悲观主义世界观不仅阻碍了他甲骨文研究的深入,而且终于断送了他的整个研究工作。对王国维学术成就及其局限进行了一番历史的考察后,《评传》作者不无沉痛地指出:王国维“在治学上划然中止,或是他在生活道路上的陷于绝境,都是代表颓废没落的资产阶级叔本华悲观主义害了他”。

半个多世纪过去了。重温王国维那令人长叹的悲剧结局,至今犹有振聋发聩的现实意义。特别是对涉世未深的青年来说,更应从中汲取深刻的教训。端正思想方法,跟上时代步伐。毋庸置疑,这正是《评传》作者亟待告诉每位读者的最深切的体会。

今天来看这些文字,可能还有不少偏颇甚至稚拙的地方,但书评所写,确为当时的真实感受,表达了我对王国维以及《王国维评传》的一些思考,自忖没有浮声虚论。

我对王国维的学术人生产生兴趣,很大原因是受到叶嘉莹先生的影响。我在《从师记》等文章中提到,在南开大学听叶先生讲课,她多次引述其老师顾随先生的话:“以无生之觉悟,为有生之事业;以悲哀之心境,过乐观之生活。”她在哈佛大学任教期间,撰写过《王国维及其文学批评》,以王国维的性格及其所处的时代为线索,探讨了王国维的治学特色以及在学术盛年遽尔轻生的原因。沿着先生的指点,我认真阅读了王国维的《〈红楼梦〉评论》《文学小言》《人间词话》《宋元戏曲考》等论著,对王国维佩服得五体投地。王国维说,《红楼梦》是一部最伟大的悲剧作品。他由此引申介绍了叔本华的观点,认为人生就是一个悲剧,就像一座老钟,钟摆总是在希望与失望之间游走,最终归于虚无。当时,我对王国维学术成就的认识很肤浅,却很认同他的悲观主义思想。

带着这份执念,我来到清华大学工作。办公室距离王静安先生纪念碑不远,每天饭后,总要到那里散步,日增感慨,于是撰写了一篇《跟上时代步伐——王国维纪念碑前断想》的千字文,发表在1982 年9 月29 日的《北京青年报》上。这是我平生公开发表的第一篇文字。此前,我用实名投寄了很多稿件,都被无情退稿。有一天,我灵机一动,突然意识到可能是“刘跃进”这个名字暴露了我的真实年龄,所以屡战屡败。投给《北京青年报》的稿子,试着署名为“跃进”,就顺利发表出来了。我由此悟道,《王国维评传》书评写完后,依然署名“跃进”,投给《书林》,很快就如愿刊出。文章的结尾有这样一段话:“对涉世未深的青年来说,更应从中汲取深刻的教训。”看似老到,很像一位长者的口吻。从萧先生的信中可以推想,他老人家大约也受到了蒙蔽,以为我不会太年轻,便从编辑那里寻到我的地址,把信寄到清华大学文史教研组。

那时的信息不像现在这样发达,我对萧先生完全没有了解。出于礼貌,收信当天,就给萧先生写了回信,如实汇报自己的学习情况。我当时年轻无知,不懂写信格式,现在想来有些后悔。总之,信寄出以后,便如石沉大海,杳无音讯。我猜想,老人家可能觉得自己看走眼了,竟将后生误作老成。

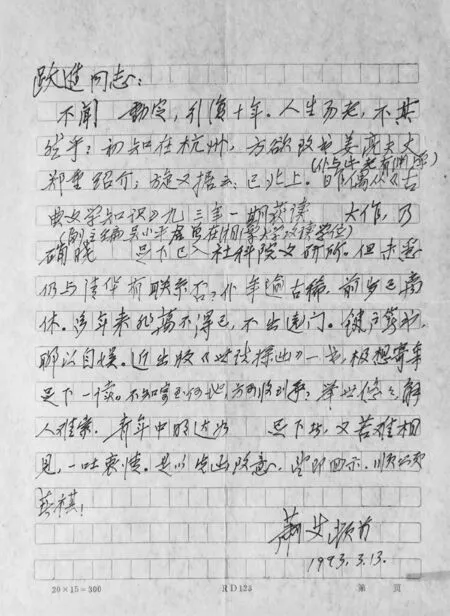

一晃,八年过去了。1993 年,我意外地连续接到萧先生3月13日、4 月2 日两通信,称我为“跃进同志”。当时心想,老人家知道我是一位青年人,不再用 “跃进先生史席”这样的套话。再说,我那时写了一些文章,出版了学术著作,老人家可能认为孺子可教,便又开始了联系。我认真读过来信后,发现自己误解了先生。3月13 日的信说:

跃进同志:

萧艾先生1993 年3 月13 日致本文作者信

不闻 动定,行复十年。人生易老,不其然乎?初知在杭州,方欲致书姜亮夫丈郑重绍介(仆与此老有渊源);旋又据云:已北上。昨偶从《古典文学知识》九三年一期(副主编吴小平君曾在湘潭大学攻读学位)获读 大作,乃确晓足下已入社科院文研所。但未悉仍与清华有联系否?仆年逾古稀,前岁已离休。多年来仍万不得已,不出远门。键户著书,聊以自娱。近出版《世说探幽》一书,极想寄奉足下一读。不知寄至何地,方可收到乎?举世悠悠,解人难索。青年中明达如 足下者,又苦难相见,一吐衷情。是以先函致意,望即回示,顺颂

著祺

萧艾 1993.3.13

萧艾:《〈世说〉探幽》

依然是老派的风范,每提及我,前面都空两格。所不同者,毕竟年逾古稀,字迹有颤抖的感觉。萧先生说:“举世悠悠,解人难索。青年中明达如足下者,又苦难相见,一吐衷情。”这叫我百感交集。原来,萧先生一直在默默地关注着我的成长,萍水相望,心意相通。我当即复信,再次表达自己愿意从学的愿望。4 月20 日,我收到了先生寄给我的《〈世说〉探幽》。这部著作从文化史的角度解读《世说新语》,在同类著作中,极富特色,给人启发。

近日,翻检旧札,无意中看到萧先生的几封来信,往事又浮现在眼前,以至夜不能寐,于是在网上查询先生事迹,看到了熊国华、刘刚强、谭松林等人撰写的纪念文章,这才知道了一点萧先生的情况。萧先生原名萧家林,湖南宁远人,1919年生。先后任无锡国学专修学校讲师、西江学院副教授、湘潭大学教授。萧先生说,他与姜老“有渊源”,还曾任教于无锡国专。曹道衡先生曾就读于那所学校。从辈分上看,曹先生应当是学生辈。这样看来,萧先生与我的两位老师都有关系。我与萧先生的年龄相差四十多岁,先生视我为“解人”,小子何其荣幸!冥冥之中,这也许就是一种学术的缘分吧。

1993 年以后,我与萧先生便断了联系,偶尔从吴小平兄那里听到一点先生的境况。那时,家里没有安装电话,平日都是写信联系。萧先生年事已高,可能身体不好,没有给我回信。三年以后,萧先生去世。据说他有遗嘱:不发讣告,不举行告别仪式。所以,外人很少知道萧先生的后事。我为写这篇文章,在网上查询才得到这些信息。我曾想,如果不是囊中羞涩,如果不是冗事缠累,如果不是疏懒倦怠,我实在应当去湖南拜谒他老人家,与先生即使“苦难相见”,也要尽可能地创造机会,“一吐衷情”。可惜,世间没有那么多“如果”。而今,我只能写下如上文字,表达一个晚辈对老人家的怀念和愧疚之情。