两岸产业关联的溢出效应和反馈效应研究

李 非 卢晓芳

一、引 言

20世纪80年代之后,两岸经济关系逐渐恢复与发展。适逢经济全球化浪潮的迅猛推动及亚太地区产业分工的持续深化,两岸产业交流和合作经历了第一波以轻纺为代表的劳动力密集型产业转移,第二波以石化为代表的资本密集型产业转移,第三波以电子为代表的技术密集型产业转移,目前处于第四波以生产性服务业为代表的产业合作。两岸逐步建立以双方经济利益需求为动力、以民间企业协作为形式、以产业对接为内容的密切联系,形成互补、互利的双赢格局。由于近年来美国主导推动“反全球化”逆流,台湾当局试图以中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情为由推动大陆台企台商回流岛内或转移至东南亚等地区,妄想实现两岸经济“脱钩”。但两岸经贸交流符合市场经济规律,两岸产业合作是经济全球化布局下推动两岸经济关系转型升级的重要策略(张冠华,2013)。推进两岸经济整合需要有效利用两岸产业合作这一重要载体。研究两岸产业关联问题便于深入分析现阶段两岸经济可能存在的空间依存关系,有利于进一步明确未来两岸区域经济合作的发展方向(彭连清,2008),对促进两岸经济合作具有重要的现实意义。

研究区域间产业关联首推的分析方法是投入产出分析矩阵,其用系统的、数量化的方式表示复杂经济体中各部门之间的相互依存、相互影响关系。通过投入产出方法分析区域间产业关联的情况可以反映某区域的产业与另一区域产业之间存在的技术经济联系,从中分析不同区域之间的产业存在的相互影响、相互依存、相互带动的程度与情况,从而选择带动作用较强的产业作为区域产业合作和发展的重点,基于双赢目标探寻区域合作的路径(韩斌等,2008)。

本文拟使用区域间投入产出分析方法衡量两岸产业关联及溢出效应和反馈效应。基于后向联系视角分析两岸产业间的关联程度,基于此推动两岸产业合理分工、整合布局,为促进两岸经济融合、构建两岸共同市场的产业对接机制奠定基础,进而为促进两岸经济合作提供产业层面的政策建议。

二、区域投入产出模型框架与数据处理

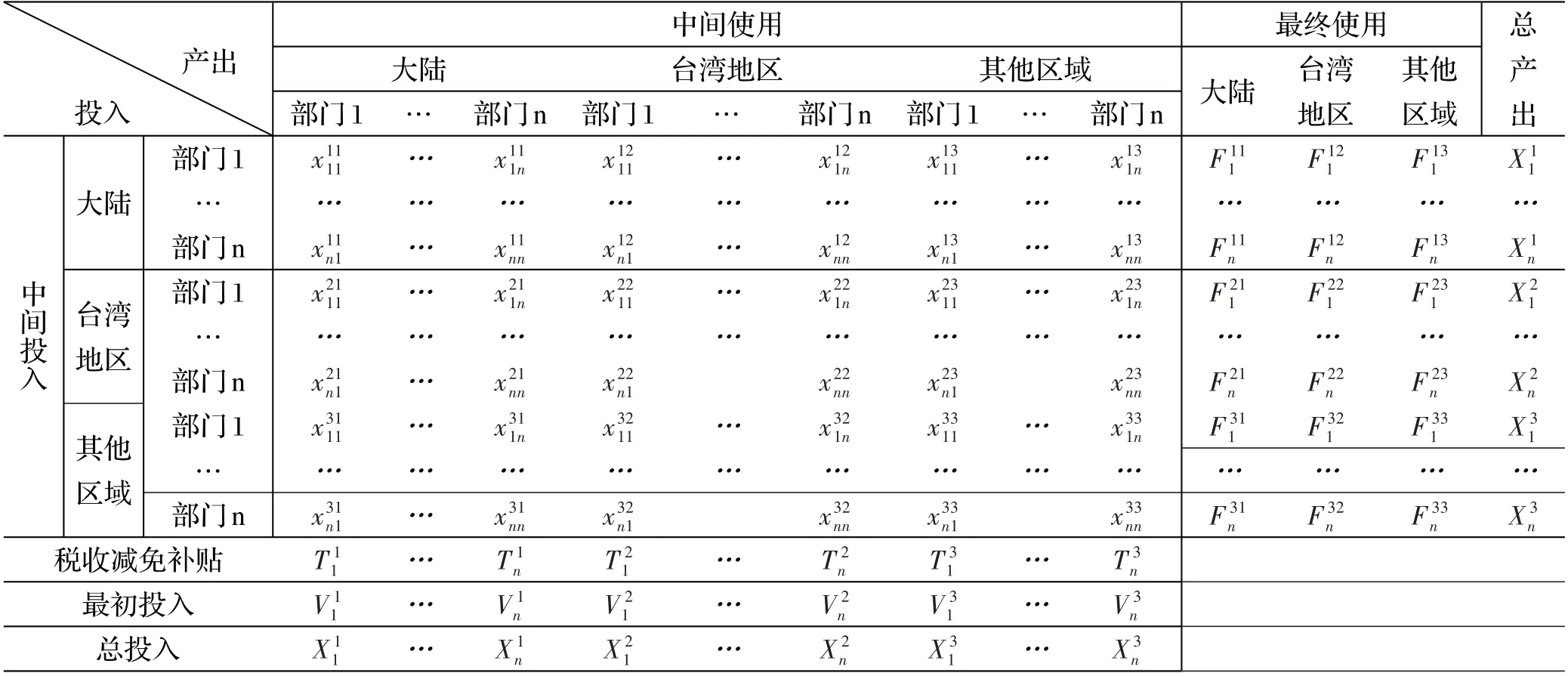

投入产出表存在横向和纵向的均衡关系,区域间投入产出表不仅可以涵盖单一区域内部部门之间的投入产出关系,而且还可展示整个区域的投入产出关系。区域间投入产出模型能够全面、系统地反映各区域各产业之间的经济联系,为区域经济数量分析的一个强有力的工具,也是研究区域间产业关联及溢出效应和反馈效应的主流量化分析方法(刘李佳和王浩宇,2018)。本文基于Miller(1960)和Round(1985)两区域投入产出模型拓展后的三区域投入产出模型研究两岸产业关联及溢出效应和反馈效应。为研究两岸产业关联,需将除大陆、台湾地区之外的世界其余区域合并为一个区域,故而采用三区域投入产出模型反映三区域每个部门之间的相互联系。

投入产出的平衡关系式为总产出等于中间需求加上最终需求,用矩阵表示为X=AX+Y,可变形为X=(I-A)-1Y。其中,(I-A)-1称为Leontief逆矩阵,矩阵中每个元素称为Leontief逆系数。

(一)三区域投入产出模型

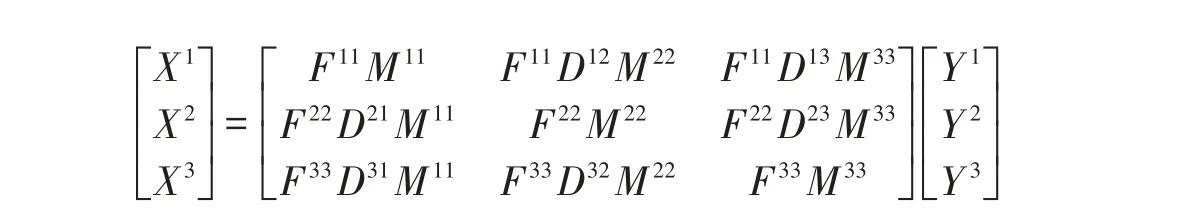

三区域投入产出模型基本形式如下所示①:

其中,Xr、Yr分别为区域r的总产出、最终产品;A为直接消耗系数矩阵。与两区域投入产出模型相似,总产出由区域内部的乘数效应、区域之间的溢出效应和反馈效应三个部分构成(Dietzenbacher,2002)。字母Srt定义和两区域投入产出模型相同,Srt=(I-Arr)-1Art。三区域投入产出模型中区域r的乘数和反馈效应分别用字母Mrr和Frr表示,溢出效应Drt表示区域t对区域r的溢出效应。对三区域投入产出模型进行乘法形式分解,得到:

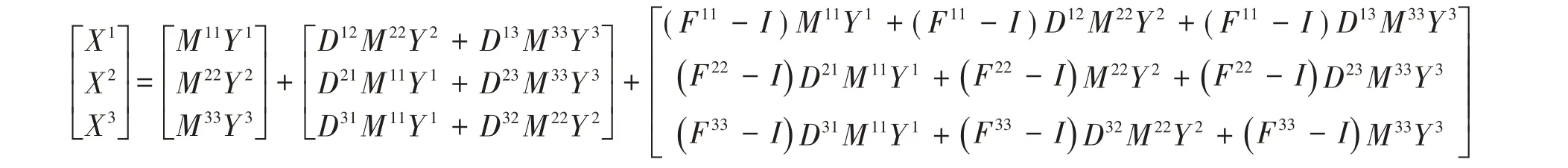

乘数效应反映一单位最终产出发生变化而产生的影响,而溢出与反馈效应反映一单位总产出变化所产生的影响,为使其保持一致,需要使三者均反映一单位最终产出变化所产生的影响。以区域1 为例,对其三大效应进行改进,得到:

为使改进后的反馈效应排除区域内的乘数效应,对式(1)进行加法形式分解(潘文卿和李子奈,2007),得到:

利用求和算子对单一区域投入产出模型的Leontief 逆矩阵分别进行列向与横向求和,量化分析某一部门的后向联系与前向联系。类似地,对三大效应的矩阵进行列向与横向求和,以此测度该效应的后向联系和前向联系。将求和算子记为e'=(1,1,…,1),则

1.后向联系的测度

区域内乘数效应:MTrr=e'Mrr

区域间溢出效应:SOtr=e'DtrMrr

区域间反馈效应:FBrr=e'(Frr-I)Mrr

三大效应的后向联系均为行向量。乘数效应MTrr=()1*n的第j个元素反映区域r第j部门增加1个单位最终产出引起本区域总产出的增加量。溢出效应SOtr=()1*n的第j个元素表示r区域的j部门在增加1个单位最终产出时致使t区域总产出增加的数量。反馈效应FBrr=()1*n的第j个元素反映r区域的j部门在增加1 个单位最终产出时致使其余区域总产出增长,反过来又引起r区域总产出的增加量(吴福象和朱蕾,2010)。

2.前向联系的测度

区域内乘数效应:MTrr=Mrre

区域间溢出效应:SOtr=DtrMrre

区域间反馈效应:FBrr=(Frr-I)Mrre

另外,还可利用部门结构向量进行加权以明确三区域之间的溢出效应和反馈效应。用字母α'表示区域r最终使用方面的部门结构行向量,则

加权乘数效应:α'Mrr

加权溢出效应:α'DtrMrr

加权反馈效应:α'(Frr-I)Mrr

本文旨在基于后向联系测度与分析两岸产业关联。

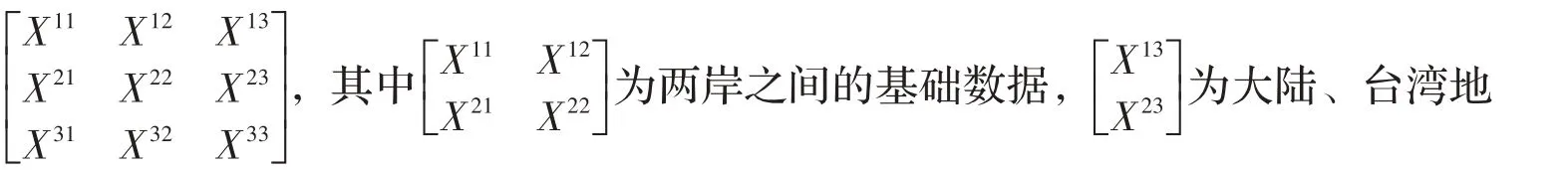

(二)数据来源与处理

表1 产业合并与分类表

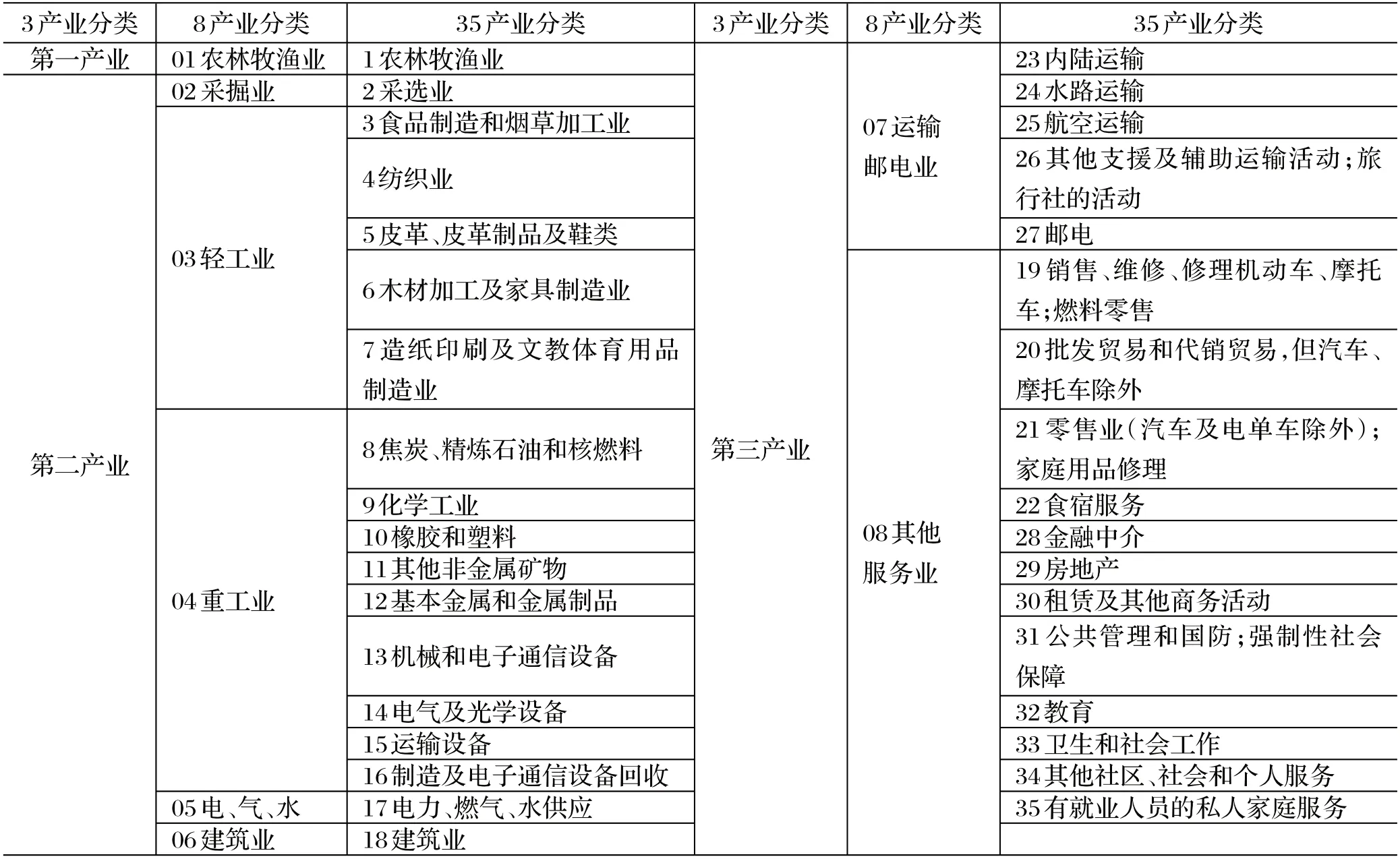

表2 以区域间投入产出模型为基本形式的投入产出表

三、实证分析

(一)三区域产业的后向关联

利用表2 中的三区域投入产出数据测度大陆、台湾地区和其他区域的乘数效应、溢出效应和反馈效应,基于此分析海峡两岸产业关联。表3为实证结果。

表3 基于后向产业关联测度三区域产业的三大效应 单位:亿元

在乘数效应方面,大陆、台湾地区和其他区域35 产业合计的乘数效应系数分别为86.6790、60.0087、72.7918,表示三区域35 个产业部门的最终需求分别同时增加1 亿元(即35 个产业部门增加35 亿元)时,三者的当年总产出将增加86.6790亿元、60.0087亿元、72.7918亿元。据此比较海峡两岸产业的内部关联,发现台湾地区内部的产业联系相较大陆更弱。

本文将《多区域投入产出表》中除大陆、台湾地区以外其他60 个经济体与世界剩余区域合并为一个区域,这些地区之间的贸易内生化为内部关联,而这一内部关联由于经济体之间地理距离、贸易保护政策等方面的原因,无疑较单一经济体的产业关联更为松散(商勇,2016),故而大陆乘数效应数值大于其他区域。而台湾地区内部的产业关联较其他区域更弱,其源于台湾地区资源匮乏、在很大程度上依赖于外部市场。

加权后的两岸乘数效应数据依旧支持大陆内部的产业关联性强于台湾地区这一结论。大陆的经济体量较台湾地区更强,大陆、台湾地区2020 年GDP 总量分别为147227.31 亿美元、6693.21 亿美元②,大陆是台湾地区的22倍。大陆是全球唯一具有全工业产业链的经济体,而台湾地区作为资源匮乏的外向型经济体,其产业链条需与外部产业链建立紧密联系,故而台湾地区的乘数效应更低。

8 类产业部门加权后的乘数效应排序为台湾地区第一、大陆第二、其他区域第三的产业只有01 产业,排序为大陆第一、其他区域第二、台湾地区第三的产业为02产业~08产业。可见两岸层面除农林牧渔外,其他细分产业均为大陆的内部产业关联性比台湾地区更强。与其他区域相比,大陆01产业~08产业的内部产业关联性更强,与前文提及的其他区域贸易内生化为内部关联后,产业关联较大陆更弱的结论一致。

从两岸产业的相互影响来看,台湾地区对大陆的溢出效应为4.0864,表示由于台湾地区的经济对大陆产生了外溢性,在台湾地区35个产业部门的最终需求均同时增加1亿元(即35个产业部门增加35亿元)时,致使大陆的总产出增加4.0864亿元;类似地,大陆对台湾地区的溢出效应为0.4234,表示大陆35个产业部门的最终需求分别同时增加1 亿元(即35 个产业部门增加35 亿元)时,拉动台湾地区的总产出增加0.4234 亿元。以最终需求加权平均计算的台湾地区对大陆的外溢效应为0.1212,大陆对台湾地区的外溢效应为0.0138,即台湾地区以最终需求结构比例增加1 亿元的最终需求时,大陆的总产出增加0.1212 亿元,而大陆以最终需求结构比例增加1 亿元的最终需求时,台湾地区的总产出增加0.0138 亿元。表3 中01 产业~08 产业也均为SO12的数值大于SO21。由此发现不论是合计数据还是加权数据,两岸之间的产业外溢性均表现为台湾地区对大陆的溢出效应比大陆对台湾地区的溢出效应更高。故而从溢出效应视角分析,台湾地区对大陆的经济影响大于大陆对台湾地区经济的影响。

两岸经济合作存在明显的互补性,本可以形成互利共赢的双向互动,但是由于民进党当局的政策性限制,两岸之间呈现以单向、间接、民间为主的合作模式,故而大陆对台湾地区的溢出效应受阻而未能充分发挥。以两岸半导体产业合作为例,半导体产业属于重要的基础和战略产业,是高新科技产业发展的前沿,对推动经济发展、调整产业结构具有重要影响。美国为阻挠中国大陆崛起发动科技战,叠加新冠肺炎疫情的全球肆虐,对半导体芯片供应链安全造成严重冲击。大陆半导体产业的短板主要体现在核心原材料不能实现自给自足、高端产品制作工艺较差、关键制造装备依赖于进口方面,目前仍旧无法实现半导体产业链的完全自主。而台湾地区在整个半导体产业链的上游IC设计、中游晶圆代工及下游封测均居于领先地位。台湾地区在半导体的制造优势可以弥补美国的劣势,因此,台湾地区是美国对大陆发动科技战、重组供应链的关键环节。而民进党当局为配合美国打压大陆的半导体产业政策,于2020 年与美国签署了关于半导体和5G 等七项技术合作的备忘录。同时,台湾当局支持并推动台积电赴美、赴日投资,企图打造以台积电为中心的美日台联盟,在2022 年,美国联合韩国、日本、台湾地区企图组建全球半导体产业的“排华芯片联盟”。台湾地区对大陆出口的以半导体为主的科技产品增速较快,其已成为拉动两岸贸易增长的主要动力。台湾地区在半导体的稀有应用产业领域主要依赖大陆市场,台湾地区对大陆和香港的半导体产业出口占其总出口额的比重高达60%(曹海涛和陈克明,2022)。美国与台湾当局将半导体产业作为地缘政治工具,例如美国限制台积电为华为旗下的海思半导体供应芯片,其行径严重冲击两岸半导体产业的正常合作与发展。

比较大陆与其他区域对台湾地区的溢出效应SO21与SO23,发现SO21的数值均大于SO23,表明现阶段两岸经济交流合作虽然存在政治严重对立、缺乏共同约束与协议规范等问题,但依旧展现出大陆对台湾地区的溢出效应高于其他区域对台湾地区的溢出效应,彰显大陆对台湾地区经济发展的重要性。

经济体之间由于存在外溢性而形成反馈效应。大陆、台湾地区、其他区域35个产业部门合计的反馈效应数值分别为0.3621、0.0735、0.3256,表示在三区域35 个产业部门的最终需求均同时增加1 亿元(即35 个产业部门增加35 亿元)时,通过产业关联会影响其余区域的总产出,而后又将反过来致使自身总产出增加0.3621 亿元、0.0735 亿元、0.3256 亿元。以最终需求加权平均计算的大陆、台湾地区、其他区域的反馈效应分别为0.0086、0.0035、0.0069,表明三区域35 个产业部门按照最终需求结构比例增加1 亿元的最终需求时,通过影响其余区域总产出,又反过来致使自身总产出增加0.0086亿元、0.0035亿元、0.0069亿元。

比较三大效应的数值大小,发现三区域均为乘数效应高于溢出效应,反馈效应为三种效应最低值,即其可印证区域间投入产出模型的推论:在乘数效应的基础上获得溢出效应,在溢出效应的基础上获得反馈效应(盛九元和胡云华,2021),故而反映区域内部产业间关联强度的乘数效应显著大于反映区域之间各产业间关联强度的溢出效应和反馈效应。

(二)引入实际规模效应后测度乘数、溢出与反馈三大效应

前文中测度的乘数效应、溢出效应与反馈效应是在本区域各产业最终产出增加同等程度时,对自身或另一区域的影响能力,但是测度当年三大效应的实际影响力还需要考虑最终产出的规模效应(王勇,2016)。

2020年大陆、台湾地区、其他区域的最终产出分别为152866.56亿美元、5659.05亿美元、666195.85亿美元③,由于三大效应的影响,拉动大陆、台湾地区、其他区域的总产出分别为444877.12 亿美元、14406.64 亿美元、1295580.04亿美元。

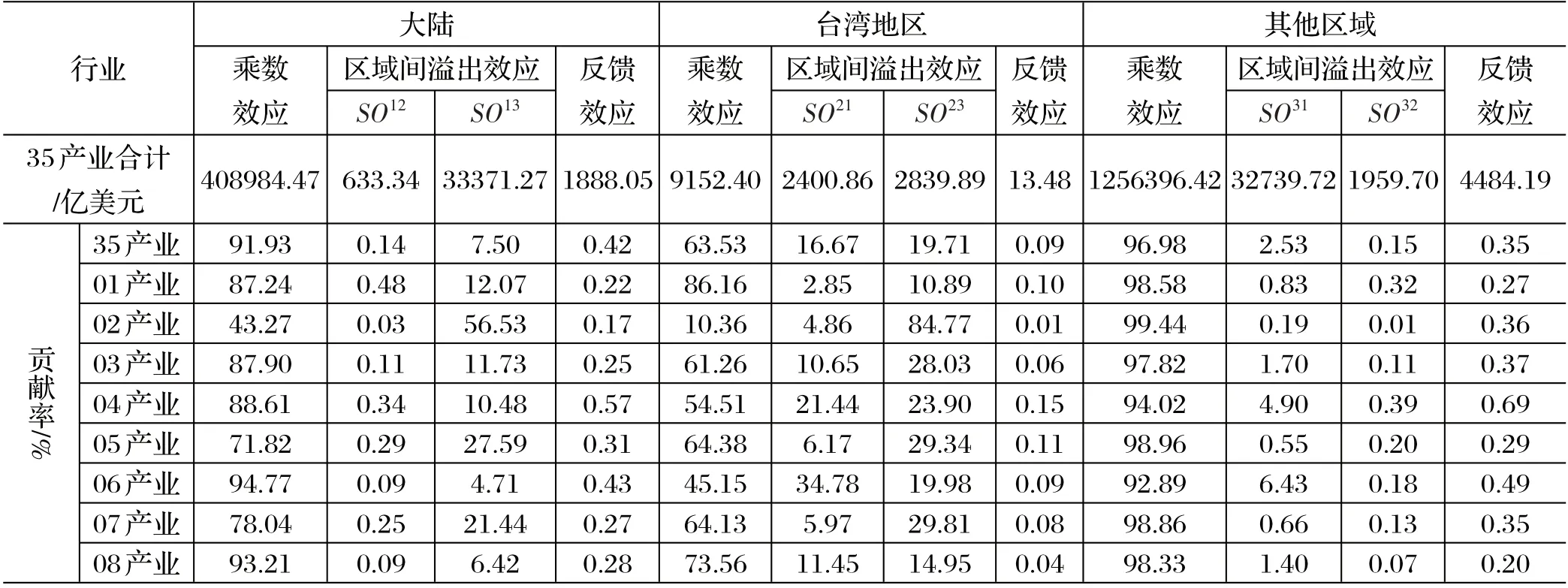

测度三大效应对总产出的贡献率,如表4 所示,对大陆而言,乘数效应对总产出的贡献率为91.93%,台湾地区、其他区域对大陆的溢出效应对总产出的贡献率分别为0.14%、7.50%,反馈效应的贡献率为0.42%;对台湾地区而言,乘数效应的贡献率为63.53%,大陆、其他区域对台湾地区的溢出效应的贡献率分别为16.67%、19.71%,反馈效应的贡献率为0.09%;对其他区域而言,乘数效应的贡献率为96.98%,大陆、台湾地区对其他区域的溢出效应的贡献率分别为2.53%、0.15%,反馈效应的贡献率为0.35%。

表4 基于后向产业关联测度三区域的三大效应对其总产出的贡献率

由此可见,三区域的反馈效应对总产出的贡献率均很小,分别只有0.42%、0.09%、0.35%。乘数效应对总产出的贡献率占主导地位,且发现其他60个经济体与世界其余区域合并为一个区域(即其他区域)后,其总产出主要来源于产业的内部关联。由于台湾地区为依赖外部市场的外向型经济体,其乘数效应对总产出的贡献率为三区域最低,即其产业内关联最弱。溢出效应方面,大陆、台湾地区、其他区域溢出效应合计对总产出的贡献率分别为7.64%、36.38%、2.68%,表明与大陆、其他区域相比,台湾地区具有更强的受益于外界经济发展拉动影响的特征(李惠娟,2014)。两岸溢出效应数据显示,台湾地区溢出效应对大陆总产出的贡献率只有0.1424%,占大陆溢出效应的比重仅为1.86%,而大陆溢出效应对台湾地区总产出的贡献率为16.67%,占台湾地区溢出效应的比重高达45.81%,展现大陆在拉动台湾地区经济增长方面的重要性。可见,在两岸产业的相互影响方面更重要的是大陆对台湾地区的溢出影响,彰显了在两岸经济关系中台湾地区对大陆具有较高的依赖程度。

细分产业层面,其他区域01产业~08产业的乘数效应对总产出的贡献率均高于92%,表明其产业内部关联强。大陆细分产业的产业内部关联较其他区域弱。因此,大陆出台的双循环政策把握住了新发展格局下的这一科学内涵,将国内循环作为基础和主体,国际市场视为国内市场的延伸。对台湾地区而言,其细分产业的乘数效应贡献率比大陆更低。观察两岸之间细分产业的外溢性发现,台湾地区对大陆的溢出效应对大陆总产出的贡献率在0.03%~0.48%范围内,占大陆溢出效应的比重④为0.05%~3.79%,而大陆对台湾地区的溢出效应对台湾地区总产出的贡献率在2.85%~34.78%范围内,占台湾地区溢出效应的比重为5.42%~63.51%,也彰显了大陆在两岸经济关系中占据着主导地位。

四、主要结论

在经济全球化下,区域之间的经济活动对区域经济产生多重影响,具体表现为乘数、溢出和反馈三大效应。本文数据印证了区域间投入产出模型的推论:反映区域内产业间关联强度的乘数效应显著大于反映区域间各产业间关联强度的溢出效应和反馈效应。本文利用三区域投入产出模型,基于后向产业关联视角量化分析大陆、台湾地区和其他区域的三大效应,以此分析两岸产业之间的空间依存关系。

实证结果显示大陆的乘数效应比台湾地区更高,表明相较于台湾地区,大陆内部具有聚集程度更高、关联程度更强的产业间联系;比较两岸乘数效应对各自总产出的贡献率发现,相较于台湾地区,大陆乘数效应对其总产出的贡献率也更高,表明与大陆相比,台湾地区具有更强的受益于外界经济发展拉动影响的特征。溢出效应方面,台湾地区对大陆的溢出效应大于大陆对台湾地区的溢出效应。然而,即使在这种情况下,大陆对台湾地区的溢出效应依旧高于其他区域对台湾地区的溢出效应,且在两岸相互之间的溢出效应对各自总产出的贡献方面,由于大陆拥有更大的最终产出规模,大陆溢出效应对台湾地区总产出的贡献率均大于台湾地区溢出效应对大陆总产出的贡献率,彰显了大陆对台湾地区经济发展的重要性。台湾当局在经济方面推行“经济发展新模式”“5+2 产业”“新南向政策”及“六大核心战略产业布局”等措施试图降低两岸经济依赖,但此种行径与台湾地区依赖大陆的客观经济规律相违背,不利于台湾地区把握大陆双循环与RCEP 等机遇参与区域经济整合(张冠华,2021)。反馈效应是基于乘数效应和溢出效应产生的,因此不论是反馈效应,还是反馈效应对总产出的贡献率,其数值均较低。

35 个细分产业方面,两岸之间相互溢出效应“能力”较高的产业为橡胶和塑料、基本金属和金属制品、机械和电子通信设备、电气及光学设备、运输设备、建筑业,表明两岸在第二产业中的先进制造业之间相互渗透、相互作用的产业关联特征已然非常明显(吴添和潘文卿,2014)。大陆对台湾地区溢出效应较高的产业还包括租赁及其他商务活动、邮电、电力燃气水供应、其他社区和个人服务,可见大陆对台湾地区部分第三产业具有较高的溢出效应;台湾地区对大陆溢出效应较高的产业还包括纺织业、化学工业、制造及电子通信设备回收、木材加工及家具制造业,与相互溢出效应较高的产业一样,依旧属于第二产业。大陆对台湾地区的溢出效应对台湾地区总产出的贡献率较高的产业还包括第三产业中的租赁机电设备及其他商务活动、公共管理和国防及强制性社会保障、教育、卫生和社会工作、其他社区和个人服务。台湾地区对大陆的溢出效应对大陆总产出的贡献率较高的产业还包括第三产业中的水路运输、航空运输、零售业(汽车及电单车除外)和家庭用品修理、食宿服务,未来需加强两岸服务业在这些相关产业的产业关联与区域联系。

经济发展经验显示,产业关联与互动是区域协调发展的核心之处,通过产业关联与互动促使企业关系、产业关系等得到优化,产生“1+1>2”的协同效应。随着大陆综合实力的提升,两岸产业竞争日益激烈。作为经济发展的发动机,产业发展决定着整个国民经济的发展状况。构建两岸共同市场的内涵之一是建立两岸产业合作机制,促进两岸产业分工合作与融合发展(唐永红,2021)。利用两岸产业关联分析,从现实层面选择有效促进两岸经济发展的相关产业,有利于通过推动两岸产业优化重组等形式强化两岸经济联系(Kim等,2021),从而提高经济运行效率、促进两岸经济共同繁荣,并以此作为深化两岸产业合作的切入点,进一步提出促进两岸区域合作的政策,发挥区域整合的正向效应,有利于为壮大中华民族经济增添新活力与新动能。

注释:

①本文使用三区域投入产出模型进行实证分析,两区域投入产出模型及部分三区域投入产出模型的推导,因版面原因备索。

②大陆数据来自World Bank,台湾地区数据来自台湾地区“主计总处”。

③最终产出数据为亚洲开发银行《多区域投入产出表》的数据,即式(1)中的字母Y。

④该比重=台湾地区对大陆的溢出效应/(台湾地区对大陆的溢出效应+其他区域对大陆的溢出效应)。