灵肉分离桑塔格

康慨

《桑塔格传:人生与作品》是关于这位美国作家和思想家的第一部授权传记,也是第一本在不公开的私人档案基础上写成的桑塔格传记。年轻的作者本杰明·莫泽受命,历时七年,用厚逾800页的篇幅,详细记录了病弱的犹太内向少女苏·罗森布拉特如何以世所罕见的自我实现能力,成长为享誉世界的知识分子、一代文化偶像和“美国最后一位文学巨星”苏珊·桑塔格的非凡历程,不仅写出她公开示人的一面:小说家、散文家、剧作家、电影及舞台导演、激进思想家和政治行动分子,也为她私下的生活造像:受挫的童年、短暂的婚姻、无数的情人、单身母亲。这同一个人生的两幅画像有着同样的复杂,同样充满纠结,同样冲突不断。

苏年仅五岁,毛皮商父亲就因肺结核死在了遥远的天津。年轻貌美的寡母酗酒,耽于在众多追求者中间周旋。苏很小便要面对痛苦的现实,承担起照料母亲的责任。她后来回忆童年时说:“我从来都并不真正是个小孩!”她哮喘,早慧,苛求完美,表现出与年龄不相符的严肃,遁入书本,早早地与叔本华和尼采为伴。老师和同学看《读者文摘》的时候,十四五岁的苏已经把康德的《纯粹理性批判》当做消遣性的读物了。

毫无疑问,她为自己的品位立下了极高的标准。这一方面使她成名后“一女当关、万夫莫开”“在美学和道德污染的无情浪潮中岿然屹立”,并在文学和电影领域做了大量慧眼识珠的引荐工作——卡内蒂、泽巴尔德、波拉尼奥、鲁尔福、基什、阿尔托、戈达尔、伯格曼、小津安二郎和成濑巳喜男都从这位“全世界最具权威的宣传员”身上受益——另一方面也与她性格中不好的特征相结合,造成她在圈内人际关系上令人厌恶的自命不凡。她有多少次因为博学多智而受到恭维,恐怕就有多少次由于盛气凌人而遭人忌恨。关于她怎样残忍地申斥同行和晚辈,当面和当众指责别人无知和愚蠢的事例实在是不胜枚举的。她带来的巨大压力甚至传导到自己儿子身上,“戴维11岁看《战争与和平》的时候,绝望地表示‘他永远也写不到那么好’。”

莫泽获准遍历桑塔格最私密的个人档案——日记、笔记、照片、书信、账单、病历、歌剧节目单和17198封电子邮件,从而得以熟知她身体、精神、欲望乃至性生活的种种细节。借助文本分析软件所生成的量化图表,他甚至可以一目了然地看到桑塔格有多少时间感到快乐,又有多少时间感到悲伤或不安。在2014年为《纽约人》杂志撰文时,他说自己一度深陷于“毛骨悚然和窥淫癖”的恶感而难以自拔。

莫泽认定桑塔格最大的問题,在于她多次自陈的“头脑与肉体分离”。这使她终其一生都难以脱离身为多种矛盾综合体的苦恼。她忽视肉体的存在,逃避痛苦的现实,将追求转向精神层面,不畏难,不认输,眼界高远,向往远方而贬低家乡,崇拜欧洲而蔑视美国。她对外国人、流亡者和政治难民关怀备至,对朋友、情人和至亲却常常不闻不问。她要做穷苦的圣女贞德,却又总在高级饭馆里狂吃鱼子酱。她对别人缺乏共情,对自己也疏于照料:不洗澡,不刷牙,不记得下一次月经期。她极尽所能地自我压榨,25年如一日,大剂量地服用安非他命,以驱除带不来直接产出的可恶睡眠(莫泽宣称她的孤独、粗鲁和反复无常均为药物依赖者典型的人格障碍)。她虔信科学,却每天抽两包烟,同时坚持人定胜天,否认死亡,编造出自己如何靠着意志和决心,两次战胜病魔、摆脱癌症的人生传奇,哪怕她的名作《作为隐喻的疾病》“意外地转变成了它所谴责的那个东西:一种隐喻”。

更为重要的是,灵肉分离让她一辈子都无法坦然面对自己的性取向。

桑塔格很早就确认了自己的同性恋身份。在16岁写下的日记里,她用大写的“重生”来描述与一位大三女生共度的三周。但这一问题在那个时代仍属伤风败俗,反复掩饰和说谎到后来积习成癖。在她去世前,即使远在中国的读者也知道了她和安妮·莱博维茨(身为全世界最专横跋扈的摄影师,莱博维茨在她面前温顺如羔羊)关系的实质,她仍然令人痛苦地公开否认。

从14岁到17岁,她已与36人上床。名单上之所以偶有男生乱入,是因为她立志通过练习来掌握异性恋的技艺。刻苦的练习并非统统无果而终。17岁在芝加哥大学上二年级时,她和社会学教授菲利普·里夫结婚。一俟两年后生下独子戴维,她便赴欧洲继续求学,也一并逃出了困厄的婚姻。等到在小圈子里传说“能让一块岩石达到高潮”的戏剧家艾琳·福恩斯给了她脱胎换骨的性经验,她才摆脱从属的角色,以自信的面目走上文坛:“我第一次感到成为一名作家的真实的可能性。达到性高潮不是拯救,而更是我的自我的诞生。对我而言,我必须找到自我方可写作。”

从《关于“坎普”的札记》到《论摄影》,从《走近阿尔托》到《反对阐释》,从《迷人的法西斯主义》到《关于他人的痛苦》,她写下了一系列振聋发聩、令人耳目一新的雄文(她的几部长篇小说——还有她导演的电影——相形之下便显得眼高手低),并利用一呼百应的巨大声望,干预政治和社会议题。作为美国笔会主席,她领导了声援鲁什迪的行动,亦曾公开谴责加西亚·马尔克斯与卡斯特罗的密切关系。她在越战期间访问了河内,在围城期间冒着巨大的危险,11次造访萨拉热窝,虽极度匮乏,仍排演《等待戈多》。保卫过这座城市的瓦尔特只有一条以他命名的街道,萨拉热窝却有一座苏珊·桑塔格广场。

莫泽没有过度渲染传主的性生活。桑塔格阅人无数,他只拣选必要的关系加以描述和分析。但他并未辜负传记家的职责。他充满同情心的文字尤其令人印象深刻。本书也是姚君伟教授独立译出的第十本桑塔格作品或传记。他们都出色地完成了自己的使命。

去世前一年,桑塔格接受了2003年的德国书业和平奖。“文学即自由。”她在演讲中宣布,“尤其在一个阅读的价值和精神的价值都受到极大挑战的时代,文学就是自由。”

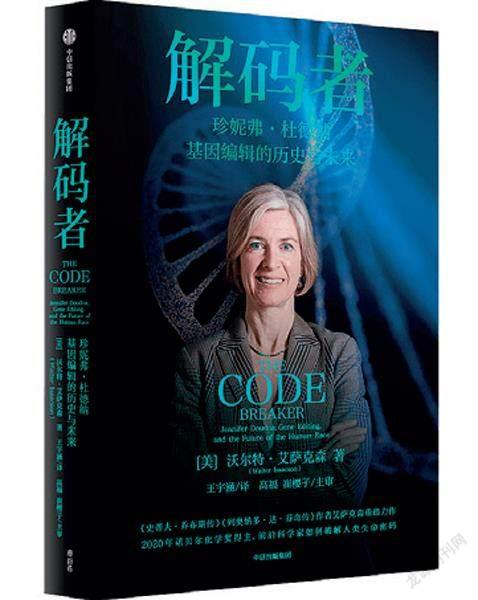

珍妮弗·杜德纳是2020年的诺贝尔化学奖得主之一,从这本关于她的传记中,正如中科院院士高福所言,我们不仅能纵观CRISPR-Cas系统的前世今生,更重要的是看到了科学家的韧性。本书作者艾萨克森也是读传记不可错过的作家,曾深度采访杜德纳数十次。

日本的近代化过程也是不同思想激烈交锋的过程。面对国家建设,日本的思想家提出了不同构想,包括福泽谕吉、西周、中江兆民、平冢雷鸟等。围绕这些思想家及其代表作,本書介绍了启蒙思想、自由民权思想、国粹主义、女性主义等,带我们了解了日本近代的思想发展历程。

借助萨义德“晚期风格”的概念,作者着重剖析张爱玲移居洛杉矶之后的20余年里那种极其复杂而困难的书写:在与二十世纪文学现代性的双重语境中,她扮演了多重角色,所谓 “文本” 也产生多重含义——不单包括她的作品,也包括她的行事,或许尤为奇特的——包括她的沉默。

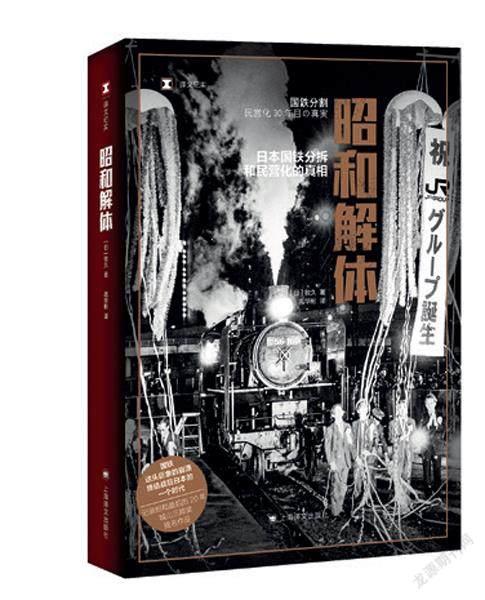

“国铁解体”,这起发生在昭和末年的政治经济大事件,标志着日本一个时代的终结。人员过剩加上长期处于赤字状态,国铁被称为“病态的巨象”。本书作者牧久是一位社会新闻记者,1968年起负责日本国铁相关报道,目睹了国铁最后20年的动荡。