中外双边投资协定中投资者—东道国争端解决机制分析

谈谭 裴雷

投资者—东道国争端解决(investor-state dispute settlement, ISDS)机制是双边投资条约(bilateral investment treaty, BIT)的核心内容,其基本功能是在解释和适用条约的基础上确定国家责任,属于国际公法性质的一种救济方式,在保护投资者利益和维护东道国监管权方面发挥着重要作用。中国目前生效的BIT有106个,①See UNCTAD, International Investment Agreements Navigator: China, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/42/china,visited on 3 May 2022.但现有中外BIT 中ISDS 机制存在一些问题,有的ISDS 机制内容较陈旧、条款原则化、缺乏制度化调解程序及上诉机制等。国际社会也对ISDS 机制普遍存在的问题提出了各种改革建议:欧盟提出建立常设投资法庭,实行初审法庭和上诉法庭两级审裁制度;美国则主张在保留ISDS机制基础上建立上诉机制;①参见王鹏:《中立、责任与参与:国际投资仲裁的多边改革与中国对策》,《国际政治研究》2018年第2期,第118-119页。以巴西为代表的少数国家反对投资者—东道国仲裁制度,主张提高替代性争端解决程序(alternative dispute resolution, ADR)中磋商、调解、调停在ISDS 机制中的作用,同时规定了争端预防机制。②2020 年1 月,巴西与印度签署的《投资合作和便利化协定》中详细规定了投资争端预防制度,并且将其与国家—国家间仲裁制度进行衔接。在中外BIT 中ISDS 机制需要升级完善和国际社会对ISDS 机制进行改革的背景下,本文从分析中外BIT 中ISDS 机制存在的问题出发,参考国内外ISDS 机制改革实践,立足于中国当前资本输入国和资本输出国的双重身份,提出完善中外BIT 中ISDS 机制的具体建议,包括确立争端预防、制度化调解、上诉法庭这三项机制,旨在为国内打造良好营商环境和维护中国海外投资利益提供法律保障。

一、中外BIT中ISDS机制的争端解决方式

1982 年,中国与瑞典缔结了第一个中外BIT,其条款数量少且内容较原则,没有导入ISDS 机制,仅针对“缔约双方在解释或执行本协定中所发生的争端”规定了解决机制——双方政府谈判后可根据缔约任何一方的要求将争端提交仲裁庭。③参见《中国—瑞典BIT》第6条。《中国—瑞典BIT》重视维护东道国主权、把国家利益放在优先位置。④2004年9月,中国和瑞典签订了《关于修改1982年中国—瑞典BIT的议定书》,该议定书规定:缔约一方投资者在向投资东道国提出争端书面通知3 个月后,双方仍未能友好解决争端的,投资者可以将有关投资的任何争端提交国际仲裁解决。参见《关于修改1982年中国—瑞典BIT的议定书》,http://images.mofcom.gov.cn/tfs/202109/20210915103040598.pdf,2021年12月10日访问。1990 年,中国正式签署《解决国家与他国国民之间投资争端公约》(以下称《ICSID 公约》)。此后,绝大部分中外BIT 中的ISDS 机制条款都提到“解决投资争端国际中心(International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)”仲裁和参照“解决投资争端国际中心”仲裁规则仲裁,并且采用单独条款设置ISDS 机制,其中包括通过国际仲裁来解决投资争端,但可提交国际仲裁的事项仅限于征收、国有化或类似措施的征收补偿款争端或双方同意的其他投资争端。1998 年,中国与巴巴多斯签订的BIT 规定:若经过双方6 个月的友好协商仍未能解决争端的,缔约一方的投资者可以将其与缔约另一方的任何投资争端提交国际仲裁。《中国—巴巴多斯BIT》中ISDS 机制仲裁事项范围超过了此前仅限于征收、国有化或类似措施的补偿款争端。⑤《中国—巴巴多斯BIT》第9 条规定:缔约一方的投资者与缔约另一方之间任何投资争议,投资者有权选择通过国际仲裁的方式解决。这种ISDS 机制的自由化转向显然与中国提出“走出去”战略有关,即政府鼓励和支持企业开展海外并购、有序向境外转移产能、深化境外资源互利合作。

2012 年,以中国与加拿大签订涉及内容更广泛的BIT 为标志,中国开始推进投资自由化并开始推广“准入前国民待遇+负面清单”的外资管理方式,“强调东道国对公共利益保障的外资监管权”和“提升投资者—东道国投资争端解决机制的正当性”。①王光、卢进勇:《中国双边投资协定:历史演进与发展趋势》,《国际经济合作》2019年第2期,第53页。中国尝试改进中外BIT 的ISDS 机制,以求能够平衡保护投资者利益和维护东道国监管权。②参见漆彤、聂晶晶:《论中国双边投资模式的变迁》,《武大国际法评论》2013 年第1 期,第228页。2012 年《中国—加拿大BIT》中的ISDS 机制与此前相比更为详细:明确将最惠国待遇条款排除出争端解决机制,对国际仲裁的范围、程序和提起仲裁的时效进行了具体规定。③参见《中国—加拿大BIT》第20条第1款、第21条、第三部分第21条附录。2012 年《中国—日本—韩国BIT》和2015 年《中国—土耳其BIT》中的规定与2012 年《中国—加拿大BIT》规定类似。可见,最新的中外BIT 中ISDS 机制都在向平衡模式方向发展,其主要标志是:明确可诉请国际仲裁的争端范围;用尽东道国国内行政复议程序;规定明确的提请仲裁时效。这与联合国贸易和发展会议发布的2011—2021 全球投资报告所指出的“从2013 年起中国资本输入与输出处于相对平衡状态”的发展进程一致。

中国已经由资本输入国向兼具资本输入国与资本输出国的双重身份转变,这种身份转变成为中国完善和升级中外BIT 中ISDS 机制的内在动因。在讨论完善或升级的具体措施之前,我们需要分析现有中外BIT中ISDS机制及其存在的问题。根据联合国贸易和发展会议的统计,截至2022年5月,共有106个生效的中外BIT协定和4个附加议定书④这4 个附加议定书分别是:2004 年《中国—瑞典BIT 附加议定书》、2005 年《中国—斯洛伐克关于中国—捷克斯洛伐克BIT 附加议定书》、2007 年《中国—保加利亚BIT 附加议定书》、2007 年《中国—罗马尼亚BIT附加议定书》。。目前生效的106个中外BIT普遍采取友好协商、东道国国内救济和国际仲裁三种方式解决投资者与东道国间的投资争端。

(一)友好协商

友好协商在中外BIT 中有磋商、谈判、申诉等不同表述,它是指争端双方在提请国际仲裁前采取的一种争端解决方式,同时也是提请仲裁的前置程序之一。通过梳理可以发现,大部分中外BIT 包含友好协商条款,友好协商的期限一般在3~12 个月(见表1)。这样设置协商期限,主要考虑两个因素:一是时间过短不利于双方充分交流和沟通,起不到解决争端的目的;二是时间太长会增加争端解决的时间和其他成本。同时,友好协商也是大多数中外BIT 中ISDS 机制规定的投资者提请仲裁的前置程序之一。

表1 中外BIT中“友好协商”条款规定一览表

(二)东道国国内救济

东道国国内救济主要包括两个方面:一是向东道国国内有管辖权的法院提起诉讼;二是向东道国国内行政机构申请行政复议。投资者与东道国之间的投资争端,由于争端一方为主权国家,将争端提交国际仲裁涉及国家主权问题,而东道国国内救济程序是东道国保护投资或对投资损失进行救济的重要法律途径,也是维护国家主权的体现。因此,中外BIT 中的ISDS 机制广泛采用东道国国内救济方式。

有关向东道国国内有管辖权的法院提起诉讼方面,除了19个中外BIT做出规定之外,①19 份中外BIT 具体包括与如下国家签订的BIT:保加利亚(1989)、瑞士(1986)、英国(1986)、奥地利(1985)、瑞典(1982)、加纳(1989)、匈牙利(1991)、乌克兰(1992)、白俄罗斯(1993)、乌兹别克斯坦(1992)、吉尔吉斯斯坦(1992)、亚美尼亚(1992)、菲律宾(1992)、土库曼斯坦(1992)、哈萨克斯坦(1992)、塔吉克斯坦(1993)、以色列(1995)、德国(2003)、古巴(2007)。绝大部分中外BIT 都包含了这一规定,例如,《中国—马其顿BIT》第9 条规定:“争端任何一方(缔约一方的投资者与缔约另一方)有权将争端提交东道国有管辖权的法院……”在法院管辖范围上,不同BIT 虽在表述上略有差异,但规则内涵仍然是一致的,即允许投资者将在缔约另一方领土内的投资所产生的任何争端提交给缔约另一方有管辖权的法院②参见《中国—马其顿BIT》第9条。,或者“缔约一方的投资者与缔约另一方之间就在缔约另一方领土内的投资所产生的任何争端”,如未能协商解决,争端任何一方有权将争端提交接受投资的缔约一方有管辖权的法院。①参见《中国—苏丹BIT》第9条第1款、第2款。

有关申请东道国国内行政复议,总共30 个中外BIT 中的ISDS 机制条款包含相关规定。这些条款一般以两种方式表述:一种是要求投资者将投资争端提交国际仲裁前,用尽该缔约方法律和法规所规定的国内行政复议程序,例如,《中国—缅甸BIT》第9 条第3 款第2 项规定:“(提交仲裁程序之前)作为争端一方当事人的缔约方可以要求有关投资者用尽该缔约方的法律和法规所规定的国内行政复议程序”。另一种是规定投资者将投资争端提交国际仲裁前,必须用尽东道国国内行政复议程序,例如,《中国—古巴BIT》第10 条第4 款第1 项规定:投资者只有用尽根据法律和法规规定的行政复议程序,才能提交仲裁请求。尽管《中国—缅甸BIT》的相关表述是“可以”,看似仅将行政复议作为可选项,但是出于维护主权的考虑,实践中东道国往往会要求投资者先用尽东道国国内行政复议程序。

(三)国际仲裁

目前生效的106 个中外BIT,除1982 年《中国—瑞典BIT》外,其余105 个中外BIT 都规定了国际仲裁。首先,中外BIT 的ISDS 机制规定,提请仲裁的必要条件是双方同意将争端提交国际仲裁。除了双方同意这个共有的前提条件外,可以将中外BIT 中提请仲裁的前提条件分为五种规定模式:第一种是除了双方同意外,未规定任何其他条件。例如,1992 年《中国—乌兹别克斯坦BIT》第9 条规定争端双方可将任何有关征收补偿款的争端提交仲裁。第二种是协商、磋商、谈判或向有关当局申诉未果的情况,比如,双方诉诸本条友好协商的程序后6 个月内仍未解决争端,可将争端提交国际仲裁庭②参见《中国—新西兰BIT》第13条第3款。。第三种是BIT 中规定协商未果或投资者用尽东道国行政复议程序之后提交仲裁,例如,2013 年《中国—坦桑尼亚BIT》第13 条第2 款规定,争端未能通过协商解决的,缔约另一方可以要求该投资者在提交国际仲裁之前,用尽缔约另一方法律和法规所规定的国内行政复议程序。第四种是彼此协商未果且投资者用尽东道国国内行政复议程序的,在BIT 规定的提请仲裁时限内,可提请仲裁。第五种是2012 年《中国—加拿大BIT》模式,即专门单列一个条款(第21条、第21 条附录)规定争端投资者提请仲裁的前提条件,包括争端各方首先进行磋商;引起诉请发生的事件至少已经过6 个月且投资者至少在4 个月前已书面通知东道国其提请仲裁的意向;未超过提请仲裁的3 年时效;投资者应当被要求用尽东道国国内行政复议程序。

其次,关于中外BIT中ISDS机制下可提交国际仲裁的事项范围,按照ISDS机制的演进特征可分为三个阶段:第一个阶段是在ISDS 机制保守模式下,普遍规定可提交仲裁的争端限于因征收、国有化或类似措施产生的补偿款争端;第二个阶段是在ISDS 机制自由模式下可仲裁事项范围扩大,任何投资争端都可提交国际仲裁;第三个阶段是在ISDS 机制平衡模式下,为平衡投资者利益与东道国监管权,通过ISDS机制条款细化国际仲裁事项范围,例如,前述2013 年《中国—坦桑尼亚BIT》第13 条规定:缔约一方投资者与缔约另一方之间有关投资的任何法律争端,应尽可能通过磋商友好解决,“违反本协定第2 条(促进和保护投资)至第9 条(代位),或者第14 条第2 款(信守以协议或合同形式作出的书面承诺)项下的义务而产生的争端”,在满足提请仲裁的条件后可提交仲裁。

再次,仲裁庭选择分为依据《ICSID 公约》(缔约双方均是《ICSID 公约》缔约国)进行仲裁或根据《ICSID 附加便利规则》(缔约方仅有一方为《ICSID 公约》缔约国)进行仲裁,或依据《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》组建的专设仲裁庭,或争端双方同意的任何其他仲裁机构或专设仲裁庭,“根据作为争端方的缔约方包括其冲突规范在内的法律、本协定的规定和被普遍接受的国际法原则”,或双方共同认定的仲裁规则做出裁决。1993 年中国正式批准《ICSID 公约》之前,大多数中外BIT 规定争端双方设立专设仲裁庭解决投资争端。1993 年批准《ICSID 公约》后,有的中外BIT 规定只能将争端提交专设仲裁庭;①《中国—埃及BIT》第9条第3款规定,可应任何一方的要求,将争端提交专设仲裁庭。有的规定只能将争端提交ICSID 仲裁庭;②《中国—加蓬BIT》第10条第2款规定,根据投资者的选择,可将争端提交ICSID仲裁。有的规定将争端提交专设仲裁庭或ICSID 仲裁庭,这反映出作为争端一方的投资者对于仲裁庭有选择的权利。③《中国—芬兰BIT》第9 条第2 款规定,仲裁可提交ICSID 仲裁,或提交根据《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》设立的专设仲裁庭仲裁。

此外,关于提请仲裁的时效,目前生效的106 个中外BIT 中,只有8 个晚近签订的BIT 规定了提请仲裁的时效,绝大多数中外BIT 没有对此做出规定(见表2)。这可被视为中国正寻求建立一种平衡模式的ISDS 机制来调整投资者与东道国权益。

表2 中外BIT规定提请仲裁的时效一览表

截至2022年8月,中国作为被申请人的国际投资仲裁案件共8起,都是依据中外BIT 中ISDS 机制条款提起的。这8 起案件中,除2 起已被提交常设仲裁庭(PCA)且具体信息未公开、1 起正在审理、1 起(Eugenio Montenero v. People’s Republic of China)正处于仲裁庭组建阶段以外,已结案或终止仲裁程序的案件中,尚无中国在案件管辖权或实体问题裁决上败诉的案件。从中国1993 年批准《ICSID 公约》到2021 年的28 年中,以中国为被申请人的案件共8 起,但近2 年这类案件就有4 起,这说明中国被投资者提起仲裁的几率在增加。另一方面,中国投资者作为申请人提起了共14 起投资仲裁案件,其中10 起是依据中国签订的BIT 提起,近年来也呈现出明显上升趋势,而且大型国有企业和金融机构提起的案件占比高。14 起案件中,8 起已结案,其中4 起有利于东道国、3 起有利于投资者、1 起双方和解,①参见池漫郊、任清:《中国国际投资仲裁年度观察(2021)》,https://bjac.org.cn/news/view?id=4081&msclkid=407a4ab0cecb11eca5924447d8b5b4ae,2022年5月2日访问。因此,中国应综合平衡“引进来”与“走出去”的关系,特别是平衡保护投资者权益与维护东道国监管权的关系,同时借鉴国外ISDS 机制改革经验,推动中外BIT 中ISDS 机制向平衡模式方向发展。

二、中外BIT中ISDS机制存在的主要问题

中外BIT 中ISDS 机制主要存在内容陈旧、条款模糊、缺乏调解程序、缺乏上诉机制等问题。

(一)大部分中外BIT中ISDS机制条款未经更新

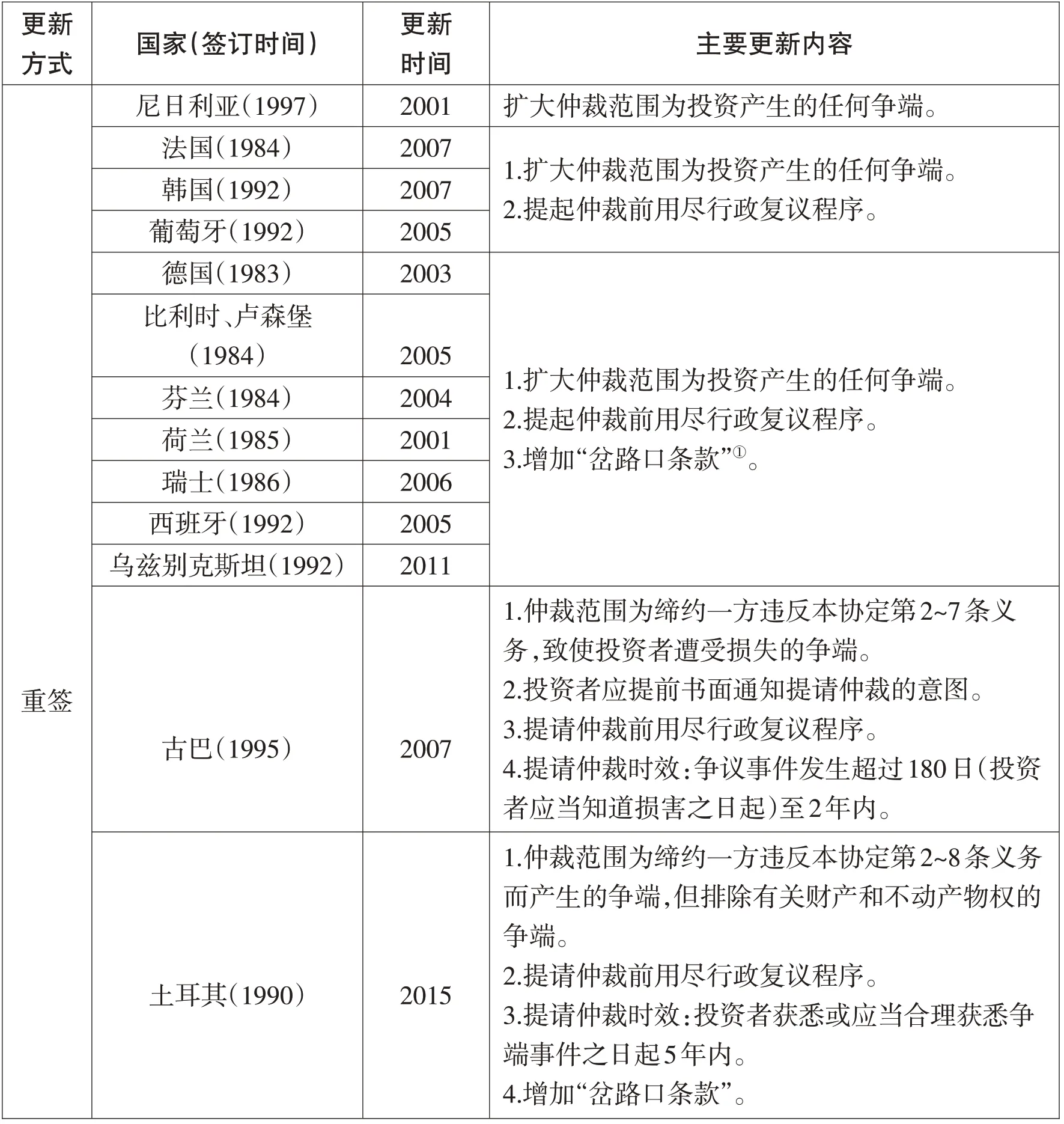

目前生效的106 个中外BIT 中,大部分签署时间较早,条款内容未经更新、显得相对陈旧。仅17 个中外BIT 以重签或议定书的方式进行了更新,其中14 个增加或更新了ISDS机制(见表3)。

表3 中外BIT中ISDS机制条款更新情况

续表

①“岔路口条款”是指国际投资协定通常规定,投资者可以在东道国法院诉讼和国际投资仲裁中选择一种来解决投资争端,且这种选择具有终局性。也有一些投资协定规定,如果投资者已在东道国国内法院起诉,则需要撤回起诉后才可诉诸国际仲裁。2004 年《中国—瑞典BIT 附加议定书》增加了此前缺失的ISDS 机制,即在1982年《中国—瑞典BIT》第6 条基础上增加了“新第6 条”——ISDS 机制条款。除此之外,其他三个议定书没有对ISDS 机制进行更新,主要是因为2007 年1 月保加利亚、罗马尼亚加入欧盟以及2004 年5 月斯洛伐克加入欧盟,三个议定书所更新的主要条款是三国成为欧盟成员国后,“国民待遇和最惠国待遇条款不应适用于缔约一方因作为关税、经济或者货币联盟、统一市场或者自由贸易区的成员承担义务而享受的优惠”。重签的中外BIT 都更新了ISDS 机制条款,但除《中国—古巴BIT》与《中国—土耳其BIT》外,更新内容偏向ISDS 机制自由模式,未能体现中外BIT 趋向平衡模式的变化。

(二)部分中外BIT中ISDS机制条款模糊

ISDS 机制条款如果过于原则化,就会扩大仲裁庭的解释空间,便利仲裁庭扩张仲裁管辖权,进而增加东道国被投资者申请仲裁的概率。关于最惠国条款是否适用于争端解决(进而适用于ISDS 机制下仲裁程序)的分歧就是ISDS 机制条款模糊造成的。中外BIT 很少用明确的条款将最惠国待遇排除出争端解决程序,仅4 个中外BIT 有明确排除规定,①4 个中外BIT 分别是2009 年《中国—乌兹别克斯坦BIT》、2011 年《中国—哥伦比亚BIT》、2012年《中国—加拿大BIT》、2013年《中国—坦桑尼亚BIT》。如2013 年《中国—坦桑尼亚BIT》第4 条第3 款规定:“本条(最惠国待遇)第一款(缔约一方因建立自由贸易区等安排而产生的待遇、优惠或特权)不适用于本协定或其他缔约一方签署的类似国际协定中规定的争端解决条款。”

透明度也是国际仲裁改革的热点,但大量的中外BIT 没有涉及仲裁透明度的规定,我们只检索到2012年《中国—加拿大BIT》第27条规定了非争端缔约方获取相关文件副本和陈述意见的权利;第28 条规定了仲裁裁定和仲裁庭庭审向公众开放的相关条款;第29 条规定了在满足相关条件后;仲裁庭可以接受非争端方提交的书面陈述,这些都是对仲裁透明度做出的规定。

(三)大多数中外BIT缺乏制度化调解程序

调解制度是《ICSID 公约》下ISDS 机制一项重要的争端解决方式,调解具有便捷、节约成本、维护争端双方友好关系等优点。《ICSID 公约》第3 章“调解”包括调解启动、调解委员会组成、调解程序、调解规则、委员会制定调解报告。2020 年9 月生效的《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》(United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation,以下称《新加坡调解公约》)为跨国执行国际调解协议提供了便利,使得“调解制度成为诉讼、商事仲裁之外具有独立救济功能的国际商事争端解决方式”。②孔南翔:《〈新加坡调解公约〉在中国的批准与实施》,《法学研究》2021 年第2 期,第156 页。《新加坡调解公约》2020年9月12日生效,中国2019年8月7日签署该公约,但尚未批准。然而,目前仅11个中外BIT的ISDS 机制提到调解,③11 份中外BIT 分别是《中国—日本BIT》、《中国—捷克斯洛伐克BIT》《中国—希腊BIT》《中国—韩国BIT》《中国—以色列BIT》《中国—巴布新几内亚BIT》《中国—荷兰BIT》《中国—乌兹别克斯坦BIT》《中国—印度BIT》《中国—哥伦比亚BIT》《中国—坦桑尼亚BIT》。而且调解程序规定并不统一。这些规定大体可分为三类:其一,仅在ISDS 机制条款中提到争端双方可进行调解,没有对调解程序做出具体规定,例如,2013年《中国—坦桑尼亚BIT》第13条规定:缔约一方投资者与缔约另一方之间有关缔约另一方领土内的投资的任何争端,应尽可能由争端双方当事人通过磋商友好解决,其中包括调解程序的应用。其二,参考《ICSID 公约》组成调解委员会或提交ICSID 进行调解,例如,1995 年《中国—以色列BIT》第8 条规定:征收补偿款争端可提交ICSID 调解或仲裁。其三,依照《联合国国际贸易法委员会调解规则》进行调解或争端双方同意由ICSID 附设机构进行调解,2006 年《中国—印度BIT》采取此种模式。后面两类虽然规定了参考或依照的国际公约或调解规则,但相较于国际仲裁,调解仍是辅助性的争端解决方式,ISDS 机制中缺乏制度化调解程序,不利于在实践中发挥调解制度的作用。

(四)中外BIT中缺乏ISDS上诉机制

ISDS 上诉机制有利于解决仲裁裁决不一致甚至裁决错误的问题,有利于提高国家间和区域间投资行为的可预见性。①参见丁晓雨:《ISDS上诉机制的构建问题研究》,对外经济贸易大学2018年博士学位论文,第3页。目前,欧盟在ISDS 机制改革中主张建立投资上诉法庭制度,即建立两级审裁的多边投资法院体系。2016 年10 月31 日欧盟与加拿大签署的《欧盟—加拿大自由贸易协定》(Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)、2019 年6 月30 日欧盟与越南签署的《欧盟—越南投资保护协定》和2020年4月28日签署的《欧盟—墨西哥自由贸易协定》(EU-Mexico FTA)都包含上诉机制。②《欧盟—越南投资保护协定》第3.33条规定:如果缔约一方投资者与缔约另一方之间的争端不能在提交协商请求后的6个月内解决,并且投资者向缔约一方书面提交其争端解决意向已至少超过3个月,投资者可将其诉求提交给依该协定第3.38 条成立的临时投资法庭;投资者的诉求也可依《ICSID 公约》《ICSID附加便利规则》《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》或争端方协议的其他规则提交给临时投资法庭。该协定第3.39条规定:成立一个常设上诉法院(a permanent appeal tribunal)来审理对临时投资法庭裁决的上诉,ICSID秘书长(负责管理争端双方付费的银行账户)就是上诉法庭秘书长,并对上诉法院提供适当协助。2020 年7 月1 日正式生效的《美墨加协定》尽管没有规定仲裁上诉机制,但是《美国2012 年BIT 范本》第28 条“仲裁行为”第10 款中提到上诉机制(an appellate mechanism),即缔约双方应考虑将来成立一个审查投资者—东道国仲裁庭裁决的上诉机制。③See 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2870/download,visited on 10 May 2020.

目前生效的106 个中外BIT 都未规定正式的上诉机制,仅2003 年《中国—德国BIT》和2007 年《中国—古巴BIT》提及仲裁裁决的救济方式。《中国—德国BIT》第9条第4 款规定,依据《ICSID 公约》做出的裁决,只受《ICSID 公约》规定的上诉或补救措施的影响。《中国—古巴BIT》第10 条第8 款规定,仲裁裁决的终局性约束力不影响双方当事人向法院申请无效程序的权利。这些规定也可视为对仲裁裁决的救济措施,但不是法律上的上诉程序。在ISDS 机制中引入上诉程序已基本成为共识,在此背景下,中国也可在升级和完善ISDS 机制时做同样考虑,以进一步推动双边或区域自由贸易协定谈判。

三、完善中外BIT中ISDS机制的建议

中国兼具资本输出国和资本输入国的双重身份,在中外BIT 中ISDS 机制的设置需要平衡保护投资者利益和维护东道国监管权。2020 年11 月,中国签署了《区域全面经济伙伴关系协定》,并表示对加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》持积极开放态度。2020 年12 月,中国与欧盟原则上达成《中欧全面投资协定》(China-EU Comprehensive Agreement on Investment, CAI)。这些都表明中国扩大对外开放、积极参与国际合作、推动区域和双边贸易或投资协定谈判的立场。CAI 中投资者—东道国争端解决机制最终文本仍需要进一步协商,不过,中国目前迫切需要解决中外BIT 中ISDS 机制存在的问题。借鉴欧盟等改革ISDS 机制的实践,笔者建议在中外BIT 的ISDS 机制中导入争端预防机制、规定制度化调解程序、增加上诉法庭机制。

(一)导入争端预防机制

争端预防机制的本质不是阻止争端的产生,而是将潜在的分歧引导到问题解决上,避免争端的沉积和升级。中国可借鉴巴西的投资合作与便利协定模式设立国家联络点(监察专员)制度安排,①巴西已与20 多个国家达成了投资合作与便利协定。See UNCTAD, Investment Policy Hub,https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/27/brazil, visited on 3 November 2021.管理双方投资争端和避免争端升级。它可以是具有强制性、严格按照程序操作的投诉渠道,也可以是灵活的、供投资者选择使用的投诉渠道。国家联络点(监察专员)可以为投资者提供快捷、低成本和友好的争端解决平台。②See UNCTAD, Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development No. E.10.II.D.11, New York, and Geneva, 2010,https://unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf,visited on 23 May 2022.东道国可通过该平台及时获得争端信息或投资者诉求,进而分析争端问题、评估争端后果。目前,有部分中外BIT中已存在联合委员会制度,如2012年《中国—日本—韩国BIT》(以下称《中国—日韩BIT》)第24 条规定:缔约各方设立联合委员会,由缔约各方政府代表组成,且可决定邀请政府之外具备必要专业知识的实体代表,联合委员会任何决定都须一致合意做出,其职能是讨论及审查投资协定的实施和运作,以及其他与协定相关的投资事项,联合委员会在必要时可以向缔约各方提出建议,以便推动协定的高效运作和目的实现。尽管2012 年《中国—日韩BIT》中的联合委员会还不属于ISDS 机制,缺乏处理投资者与东道国间争端的职能,但它为中外BIT的ISDS机制增加争端预防机制起到了示范作用。

具体来说,中外BIT 缔约方政府应该成立专门机构作为该国国家联络点,接受和处理外商投资企业的相关投诉,向投诉方提供法律法规和相关政策信息,与有关部门协商及时处理投诉,并向双方联合委员会汇报。中国可根据2020 年1 月生效的《中华人民共和国外商投资法》(以下称《外商投资法》)第26 条规定的“外商投资企业投诉工作机制”和《中华人民共和国外商投资法实施条例》(以下称《外商投资法实施条例》),设立中央和地方两个层级的国家联络点,中央层面的国家联络点由商务部主管,由设在商务部投资促进事务局的全国外商投资企业投诉中心承担受理全国性重大投诉事项的职责;地方国家联络点由省级人民政府指定的机构,比如,外商投资企业投诉中心,受理本行政区域的外商投诉事项,并将投诉处理结果及时反馈给中央层面的国家联络点。联合委员会由缔约双方政府代表组成,除监督投资协议实施、扩大双方相互投资机会、推动双方合作议程外,还负责举行正式会议进一步商讨国家联络点没有解决的投诉事项,制作关于争端事项的报告,汇总投诉事项处理情况,为今后处理投资争端提供参考。我国《外商投资企业投诉工作办法》已于2020 年10 月1 日开始实施,为投资者申诉提供了制度安排。《外商投资法》中的外商投资企业投诉工作机制、《外商投资法实施条例》《外商投资企业投诉工作办法》使该投诉工作机制细化、透明化、便利化,起到了协调处理境外投资者与国内相关行政主体争端的作用,在制度设计上具有争端预防的功能。笔者建议将该机制设计为争端预防机制,将其与中外BIT 现有的“磋商”或“协商”机制一道作为启动ISDS 仲裁机制的前置条件。

此外,为提高工作效率、节约时间成本,双方应在ISDS 机制条款中限定国家联络点处理投诉的期限,对联合委员会会议时间和报告发布时间也须做出限制。同时,要求国家联络点在受理投资者投诉后,在规定的时间内向投资者提供与争端事项有关的信息,并将处理情况反馈给投资者,投资者有权选择提请联合委员会举行正式会议进一步讨论或提交调解委员会进行调解,如调解无果,再按程序提交国际仲裁。换言之,中外BIT的争端预防机制不同于巴西《投资合作与便利化协定》(Cooperation and Facilitation Investment Agreement, CFIA )的争端预防机制,后者在国家联络点或联合委员会未能解决争端后,只能通过仲裁对争端或事项进行审查,而中外BIT中投资者仍保留了可将争端提交国际仲裁的权利。

有人批评巴西CFIA 范本中国家联络点和双方联合委员会这种争端预防机制具有政治属性,即通过规定投资者向这两个机构寻求争端解决,把国际投资保护倒退到传统外交保护阶段,并且国家联络点和联合委员会的官方属性,使其在处理争端时可能会涉及政府各部门之间的权力博弈,进而影响争端解决的效率和公正性,同时,这一方式也不符合国际社会多年来探寻的“去政治化”途径保护外国投资者利益的努力。不过,也有意见认为,国家联络点和联合委员会能够使双方在友好、互信的基础上将争端化解在最初阶段,可预防风险并实现共赢。这种争端预防机制具有灵活性,能够促进争端双方沟通,提高信息在投资者与东道国间的流通,具有促进投资便利化、实现双边投资关系可持续发展的功用,“为国际投资争端解决提供了一种预防争端与国家仲裁相混合的创新模式”。①参见唐妍彦:《巴西国际投资争端解决模式改革及对中国的启示》,《拉丁美洲研究》2021 年第2期,第69-70、76-80页。

(二)规定制度化调解程序

调解是当事各方自行约定争端解决程序,并试图通过第三方协助实现争端友好解决的过程。②参见《新加坡调解公约》第2条第3款。调解具有灵活性、可量身定制、节约时间、节省国家司法行政成本等特点,一直是国际贸易或国际投资争端的解决方式之一。国际实践中,《欧盟—越南投资保护协定》和《欧盟—加拿大全面经济与贸易协定》规定了制度化调解程序和措施。③《欧盟—越南投资保护协定》第三章第3.29 条“友好解决”规定:任何争端在提交第3.30 条“磋商”前应尽可能通过谈判和调解友好解决,且双方在任何时候都可就此达成一致。第3.31 条“调解”规定:任何时候争端方都可同意调解;调解是自愿的,不影响任何一方的法律地位;可按附件10 进行调解,其中的时间期限可由争端双方协议修改。第8.20条“调解”规定与上述规定基本一致。一些国际组织也积极推行和应用调解制度,比如,ICSID2018 年开始制定一套新的调解规则,作为ICSID 仲裁、调解和事实调查规则的补充。2020 年发布的ICSID 规则修正提案的第四份工作文件详细规定了调解程序、调解适用规则、调解员行为准则、调解费用、保密规则等内容。2016 年,国际调解组织(International Mediation Institute, IMI)发布的《国际调解组织调解员能力标准》(IMI Competency Criteria for Investor-State Mediators)对调解员的经验和专业知识提出了全面具体的要求。④See International Mediation Institute, IMI Competency Criteria for Investor-State Mediators, https://imimediation.org/about/who-are-imi/ism-tf/,visited on 3 May 2021.2018 年修订的《联合国国际贸易法委员会国际商事调解示范法》第10 条确立了以保密为原则、以公开为例外的调解原则。⑤参见《联合国国际贸易法委员会国际商事调解和调解所产生的国际和解协议示范法》,https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/annex_ii_-_c.pdf,2020年11月20日访问。2020 年9 月生效的《新加坡调解公约》主要是解决跨境执行调解产生的“和解协议”(settlement agreement)问题,其目标是赋予国际调解协议直接可执行性和约束力。《新加坡调解公约》有助于“建立公平、高效解决国际投资争端的协调法律框架”,并为这一框架增添确定性和稳定性保证。⑥参见UNCITRAL:《〈新加坡调解公约〉介绍册》,https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/zh/v1808433_chinese_revised.pdf,2019年10月7日访问。

在中国国内实践层面,中华文明“以和为贵”的思想既切合国际商事调解制度的内核又形成了具有中国特色的调解制度,人民调解、行政调解、诉调对接、调解与仲裁相结合等制度在社会各领域纠纷解决中都发挥着重要作用。①参见明瑶华:《“一带一路”投资争端调解机制研究》,《南通大学学报(社会科学版)》2018 年第1期,第66页。2018 年6 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》(以下称《意见》),提出支持“一带一路”国际商事纠纷通过调解、仲裁等方式解决,推动建立诉讼与调解、仲裁有效衔接的多元化纠纷解决机制,最高人民法院设立国际商事法庭并牵头组建国际商事专家委员会,对当事人之间的跨境商事纠纷,根据当事人自愿原则先行调解,并制作调解书,由有管辖权的人民法院经过司法确认获得强制执行力,为推进“一带一路”建设提供更加有力的司法服务和保障。但是,目前中外BIT 虽提出用调解方式解决争端,但没有把调解制度化,未能发挥调解的实质性作用。对此,中国可借鉴国际社会调解制度实践及其新经验,在ISDS 机制中确立制度化调解程序,将东道国要求下的调解程序作为仲裁前置程序,即投资者与东道国之间的投资争端如果未能通过双方友好协商解决,则在东道国提出要求时,须把争端提交至该国主管当局或专门机构进行调解,还可参照CETA 模式在中外BIT 中以附件形式规定解决投资者与东道国之间争端的调解制度、具体程序和规则。

其一,明确启动调解程序和选任调解员的规则。任何争端方可随时以书面形式通知另一方启动调解程序,并对书面通知的内容作具体规定,另一方在收到调解请求后,应在规定的时间内以书面形式通知对方接受或拒绝调解请求。调解员由争端当事方自主选任,争端当事方可从缔约双方建立的专家库中选任调解员,也可选任专家库之外且争端双方都认可的人员担任调解员。如果争端双方在规定的时间内没有选出调解员,则提请联合委员会从专家库中选任。维护调解程序公正性的关键在于规范调解员行为,调解员的行为准则可单独用一个附件进行规定。国际调解组织规定:如果调解不成功,调解员不得在其后就同一争端进行的仲裁程序中担任仲裁员,但当事人同意的除外。②See International Mediation Institute,IMI Competency Criteria for Investor-State Mediators,https://imimediation.org/about/who-are-imi/ism-tf/,visited on 19 September 2019.如果调解员因故意或重大过失未尽到中立、公正、勤勉义务,则由联合委员会决定给予相应的惩罚。

其二,平衡调解的保密性与透明性。保密是调解的核心价值,从法理上讲,因为调解的本质在于当事人的合意而非法官裁断,从当事人的角度看,调解符合当事人的利益,当事人不希望自己的私事被公众知晓。③参见李浩:《调解归调解,审判归审判:民事审判中的调审分离》,《中国法学》2013年第3期,第7页。然而,投资者与东道国之间的争端不同于商事争端,前者往往涉及公共利益,完全保密是不可能的。从东道国的角度看,政府行政行为的公开透明是建设法治政府和维护政府公信力的重要内容,民众对于投资者与东道国涉及公共利益争端的处理结果有知情权;投资股东对争端的处理结果也有知情权。因此,考虑到平衡调解的保密性与透明性,中外BIT 设计调解规则时,可采取“一般+例外”模式,对于非必要公开事项一般维持保密性;对于必须公开事项要及时公开。当然,对于涉及调解工作的政府公职人员,应当要求他们在履职时公平、公正、公开。①See Catherine Kessedjian, et al., Mediation in Future Investor-State Dispute Settlement,Academic Forum on ISDS Concept Paper 2020/16,5 March 2020,p.13.同时,赋予非争端第三方向调解委员会提交申请要求公开调解事项的权利,调解委员会收到申请要求公开的请求后,及时联络争端双方,确定是否公开调解事项。

其三,明确调解协议的执行。调解结果缺乏执行力是投资者与东道国不愿使用调解程序的重要原因。依据《新加坡调解公约》第3-5 条,缔约方有义务建立执行调解协议的程序规则,明确本国可以调解解决的争端事项范围,以及表明主管机构可接受的证明调解存在的证据类型,即请求执行调解协议的一方应当向另一方主管机关出具各方当事人签署的调解协议。②参见《新加坡调解公约》第3-5条。《新加坡调解公约》还确定了争端执行层面的“岔路口”条款,即经由法院批准或在法院相关程序中订立的协议,若可在该法院所在国作为判决或裁定执行,或协议已由仲裁机构记录在案并可作为仲裁裁决执行,则不受《新加坡调解公约》调整。③参见《新加坡调解公约》第2条第3款。对此,中外BIT 可参照上述规定,确认并保障国际调解协议的可执行性。至于是否像《新加坡调解公约》那样赋予调解协议以直接可执行性,当前国内主流观点认为调解协议(包括国际调解协议)是被调解组织或机构认可的民事契约,须经过司法机关审查、确认后才有执行力。这种观点与前文提及的2018 年《意见》中调解书须经有管辖权的法院司法确认才获得强制执行力的规定一致。需要指出的是,ISDS 机制内的调解协议或仲裁裁决均不得违反东道国的公共利益,也不得侵犯调解协议或仲裁裁决案外人的合法权益,否则,该调解协议或仲裁裁决在东道国不具有可执行性。④参见孙南翔:《〈新加坡调解公约〉在中国的批准与实施》,《法学研究》2021 年第2 期,第169、172页。

(三)增加上诉法庭机制

2018年《意见》指出:最高人民法院设立国际商事法庭,同时在深圳设立“第一国际商事法庭”,在西安设立“第二国际商事法庭”,受理当事人之间的跨境商事案件。最高人民法院民事审判第四庭负责协调并指导两个国际商事法庭工作。2019 年7月,中国政府向联合国国际贸易法委员会第三工作组第三十八届会议提交的《投资人与国家间争端解决制度可能的改革的意见书》指出,“中国支持对常设上诉机制改革方案开展研究”,并且肯定“设立基于国际条约的常设上诉机制”对推动ISDS 机制法治化进程的重要作用。中国主张,既可尝试在双边国际投资协定中对上诉机制做出规定,又可通过多边规则规范上诉机制。①See UNCITRAL, Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Submission from the Government of China,https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.177,visited on 19 July 2021.中国考虑接纳欧盟两级审裁的投资机制上诉法庭机制,对中国—欧盟达成双边投资协定文本有重要意义。上诉法庭是ISDS 机制改革的关键,建立上诉法庭机制的目的是纠正错误裁决、维护裁决的一致性和公正性。

首先,明确上诉法庭组成及法庭审理范围和期限。建议上诉法庭成员由双方联合委员会从缔约双方组建的专家库中选任3 名,缔约双方各1 名,第三国1 名,都有固定任期限制。②CETA 第8.27 条规定:CETA 联合委员会应任命15 位成员组成投资法庭,其中5 位是欧盟成员国国民、5 位加拿大国民、5 位第三方国民,5 年一个任期,可连任一次。联合委员会可决定增加或减少法庭成员,增加或减少的数量应为3的倍数。上诉法庭成员行为准则可援引《国际律师协会关于国际仲裁中利益冲突的指南》,具体设定对上诉法庭成员独立性、公正性、专业性、保密性等要求。③2021 年4 月19 日,ICSID 和联合国国际贸易法委员会联合发布了《国际投资争端解决裁判者行为守则草案(第2 版)》(Draft Code of Conduct for Adjudicators in International Investment Disputes,Version 2)。该行为守则将适用于国家—国家及ISDS 仲裁的仲裁员、特设委员会成员和常设机构法官等,主要涉及利益冲突时裁判者的披露义务、对裁判者同时担任多种角色的限制、公开委任裁判者前的沟通等内容。See ICSID & UNCITRAL, Draft Code of Conduct for Adjudicators in International Investment Disputes, Version Two, https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/draft_code_of_conduct_v2_en_final.pdf,visited on 19 April 2022.关于上诉法庭的审理范围和期限,可借鉴CETA 第8.28 条,明确上诉法庭审理范围既包括裁决解释或适用法律错误、对事实理解的明显错误,也涵盖《ICSID 公约》第52 条规定的5 种撤销裁决理由,即仲裁庭组成不当、仲裁庭明显超越权限裁决、仲裁员贪污腐败、仲裁庭严重违背仲裁程序规则、仲裁裁决未说明理由。争端一方应在(涉及可提交上诉法庭的相关事项)裁决做出之日起的90 日内提出上诉,上诉法庭应在争端首次提交投资法庭的24 个月内做出最终裁决,如要延长审理期限,应通知争端双方延长的理由。上诉法庭裁决做出90 日后,如争端双方无上诉或上诉法庭未将该争端事项发回初审法庭,裁决即生效。CETA 第8.29 条鼓励缔约双方与其他贸易伙伴“建立解决投资争端的多边投资法庭和上诉机制”。这与中国“通过多边规则规范上诉机制”的主张非常接近。中外BIT 也可借鉴CETA 有关上诉法庭审理期限的规定。

其次,规定上诉法庭的透明度规则和非争端方参与规则。增加ISDS 机制下仲裁的透明度是国际社会改革ISDS 机制的重要内容之一,而非争端方参与有助于增加ISDS 机制下仲裁的透明度,且非争端方基于公众知情权或公共利益,有参与争端解决的权利。换言之,为了维护公共利益,私人利益有必要做适当让渡。2022 年7月生效的修订版《ICSID 条例和规则》(ICSID Regulations and Rules)的规则67(Rule 67)和规则68(Rule 68)分别规定了“提交非争端方陈述”和“非争端缔约方参与”的条件、程序和方式。①2022 年《ICSID 条例和规则》规则67 规定:任何非争端当事方的个人或实体都可向仲裁庭申请提交书面陈述。至于是否允许非争端方提交书面陈述,仲裁庭应考虑陈述是否属于争端范围内事项等相关因素,不再需要仲裁庭与争端双方协商。See ICSID, Proposals for Amendment of the ICSID Rules, https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/rule_amendment_proposals_convention.pdf,visited on 27 May 2022.2014 年3 月,联合国国际贸易法委员会公布的《投资人与国家间基于条约仲裁透明度规则》第3 条详细规定了仲裁文件公布规则,第4 条和第5 条分别规定了第三人提交材料和非争端缔约方提交材料规则,第7 条规定了机密信息或受保护信息和保障仲裁过程完整性的透明度例外情形。②该规则适用于依照2014 年4 月1 日及之后订立的为投资或投资人提供保护的条约,在《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》下提起的投资者与东道国的仲裁,除非该条约缔约方另有约定依照2014 年4 月1 日之前订立的条约提起仲裁的,由争议各方同意适用或条约缔约方同意适用。参见《投资人与国家间基于条约仲裁透明度规则》,https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/zh/rules-on-transparency-c.pdf,2019年3月20访问。CETA 第8.36、8.38条详细规定了透明度规则和非争端方参与规则,并将其纳入到第8.28 条上诉法庭机制中。因此,中外BIT上诉法庭机制可参考CETA和《投资人与国家间基于条约仲裁透明度规则》设计上诉法庭透明度和非争端方参与仲裁的规则,包括规定东道国不得拒绝披露根据其相关国内法应当披露的信息;东道国采取的维护公共利益措施必须符合必要且适当的要求。③例如,《中国—日韩BIT》第19 条“临时保障条款”规定:出现严重国际收支平衡或外部财政危机等金融问题时,缔约方采取的措施不应超过必要的限度,应尽量避免对缔约其他方的商业、经济和金融利益造成不必要的损害。

最后,上诉法庭裁决的执行。上诉法庭裁决是最终裁决,争端各方要履行且不得就裁决再次提出撤销、废止等申请。同时,上诉法庭裁决的执行面临与《承认和执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)和《ICSID 公约》兼容的问题。一方面,《纽约公约》第5 条规定了缔约方有权拒绝承认和执行外国仲裁裁决的五种理由,欧盟是《纽约公约》非缔约方,欧盟通过条款回避《纽约公约》第5 条的审查,如,CETA 第8.41 条“裁决的执行”第3、4、5款的相关规定;另一方面,《ICSID 公约》第53条第1款规定仲裁裁决对争端双方都有约束力,除《ICSID 公约》规定的补救方法外,不得寻求任何上诉或其他补救措施。④参见唐海涛、邓瑞平:《欧盟模式ISDS 上诉机制:革新与兼容性论析》,《湖北社会科学》2019年第9期,第157、160页。因此,中外BIT上诉法庭机制设计要注意与《ICSID公约》和《纽约公约》兼容。例如,解决执行上诉法庭裁决与《纽约公约》兼容问题时,可通过具体条款明确上诉法庭的裁决是最终裁决,不得用上诉、审查、撤销等其他补救措施;上诉法庭裁决与《ICSID 公约》兼容方面,由于《ICSID 公约》排除争端当事方提起上诉程序,因此,要使《ICSID 公约》缔约国承认上诉法庭的裁决,存在巨大障碍,但中国可在中外BIT签订、升级和更新时,增加上诉法庭裁决等同于《ICSID公约》仲裁裁决的规定,解决两者的兼容问题。

(四)三种机制应相互衔接

在对争端预防机制、制度化调解程序和上诉法庭机制的具体设计后,中外BIT中ISDS 机制有必要对三者之间的衔接性进行明确规定。首先,争端预防机制和制度化调解程序之间的衔接。争端预防机制是预防投资者与东道国之间的分歧升级为争端的法律机制。国家联络点和联合委员会在处理此类分歧时,一定程度上扮演着调解者的角色,虽然此时的调解不同于调解委员会制度化调解程序中的调解,但国家联络点和联合委员会可以参考制度化调解程序规则,促使双方消除分歧。如果分歧没有消除,则可选择启动制度化调解程序,在调解委员会的主持下友好解决争端。其次,争端预防机制与上诉法庭机制的衔接。争端预防机制先于上诉法庭机制运行,只有争端双方不能通过争端预防机制化解分歧时,才能选择国际仲裁,如果任何争端方对国际仲裁裁决不满,可依据ISDS 机制规定的上诉理由,向上诉法庭提出上诉。最后,制度化调解程序与上诉法庭机制的衔接。上诉法庭机制的启动是在国际仲裁裁决之后,而制度化调解程序是与国际仲裁并行的争端解决机制,换言之,制度化调解程序独立于上诉法庭机制。上诉法庭机制运行期间,争端双方仍可参考制度化调解程序达成一致协议,即提起上诉的一方可主动选择放弃上诉,与另一方共同决定再次启动制度化调解程序,但此次选择应具有终局性,如果争端双方仍不能达成一致,则上诉之前的国际仲裁裁决将作为此次争端的最终解决方案。特别例外的情况,如双方合意,则可提交上诉法庭决定是否再次开启上诉程序。

四、结语

当前,中国已由侧重资本输入国转为资本输入国和资本输出国身份兼具的国家。这种身份转换必将影响中国国际投资政策和在投资者权益和东道国监管权之间维持平衡的ISDS 机制。国际社会也在探索和改革传统的ISDS 机制。欧盟提出常设投资法庭和上诉法庭制度,把解决投资者与东道国间争端的调解方式制度化,并在CETA 等投资协定中推行其改革后的制度。巴西在其CFIA 范本中设计了一个不包括缔约一方投资者与缔约另一方仲裁机制的国际投资争端解决新模式,即由(国家联络点和联合委员会)争端预防机制和缔约方之间仲裁的混合模式组成的ISDS 机制,目的是将争端解决的重心转移至争端预防,为投资者创造相对便利的争端解决途径。2018 年《意见》提出:推动建立诉讼与调解、诉讼与仲裁有效衔接的多元化纠纷解决机制。2019 年7 月,中国政府提交的《投资人与国家间争端解决制度可能的改革的意见书》再次肯定了“设立基于国际条约的常设上诉机制”。2020 年12月30 日,中国与欧盟原则上达成CAI,2022 年1 月1 日,《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效,但这两个协定中的ISDS 机制还未最终形成,需要进一步谈判。因此,更新或完善中外BIT 中ISDS 机制已很迫切,在中外BIT 中的ISDS 机制条款中创造性导入争端预防机制、规定制度化调解程序、增加上诉法庭机制,不仅有利于推动《区域全面经济伙伴关系协定》和CAI 中ISDS 机制的构建,而且有利于中国参与国际投资争端解决机制改革,促进建立完善的中外双边或多边投资争端解决机制。