组织重组理论视域下美国国防情报局历次重组的促动因素分析

姜泉旭 马晓娟

(国防科技大学国际关系学院 南京 210039)

0 引 言

美国国防情报局的成立是美国军事情报历史上的里程碑事件,其发展历程可分为初创时期(1961—1975年)、发展时期(1975—1990年)、成熟时期(1990—2001年)和转型时期(2001年至今)。美国国防情报局在初创时期和发展时期前段坎坷不断,甚至一度面临被裁撤的风险。面对组织生存危机,美国国防情报局于1966年、1970年、1976年和1979年先后进行了四次重组,既挽救了组织的命运,又提高了组织的声望。自20世纪80年代中后期开始,美国国防情报局的独特作用开始逐渐显现,成为美军首要战斗支援机构(Combat Support Agency, CSA),然而其重组的步伐并没有停止,又分别于1991年、1993年、2003年和2013年进行了四次重组。这八次重组是美国国防情报局发展脉络的关键节点,并将该组织的四个发展时期有机连接起来。

美国国防情报局作为连接美国情报界和美国国防部的枢纽,自1961年10月1日正式运行至今已超过一甲子,从最初饱受争议到后来大放异彩,其中最重要的原因便是其能够根据内外部环境的变化与时俱进地进行组织重组。然而,关于美国国防情报局的现有研究多停留在历史叙述的层面,并没有清晰呈现组织发展脉络,其原因是没有抓住组织重组这一主线,而少数涉及美国国防情报局重组的研究,对于其促动因素的分析也是零散的、凌乱的,导致研究学理性欠缺。因此,本文通过借鉴管理学中的组织重组理论,力求深入挖掘美国国防情报局历次重组的促动因素,从而有助于全面厘清美国国防情报局的发展脉络,并为情报体制领域的相关研究提供借鉴。

1 组织重组理论引介

1.1 组织重组的概念内涵

目前,学术界对于组织重组的定义尚未达成共识,主要表现为工商管理学和公共管理学对于概念的理解存在差异。工商管理学的主要研究对象是企业,因此组织重组(Organizational Restructuring)通常作为公司重组(Corporate Restructuring)的种概念加以讨论。爱德华·鲍曼和哈比尔·辛格认为组织重组是指“通过组织结构的重大变革来提升公司的效率和效果”[1]。然而,以弗雷德里克·莫舍、莱斯特·萨拉蒙、许南雄等公共管理学学者对于组织重组却有着不同的见解。莫舍认为组织重组是“当组织落后且不合时代的运作和组织间相互关系无法以循序渐进的方式进行改变时,其所进行的结构性变革,其中包括职位的增加、任务的重新安排、现职人员的变动和预算的增减。”[2]萨拉蒙将组织重组定义为“机关组织结构或程序在组织中地位的改变”[3]。许南雄则认为组织重组即“改变组织结构、体制与职能运作方式,……行政机关的组织重组涉及组织法的修正,包括裁撤、合并、升格、缩编、隶属关系改变、职权调整等组织设计的问题”[4]。综合以上学者的理解,本文认为组织重组是指有计划地在整个组织内部对于不合时宜的结构、任务、程序和关系做出的变革。因此,组织重组内涵应包括以下四点:a.从动因上看,组织根据其内部和外部环境变化才选择重组;b.从内容上看,组织主要从结构调整、任务变更、程序转变和关系协调四个方面进行重组;c.从范围上看,组织重组的涉及范围较为广泛,多为整个组织范围内的重组;d.从结果上看,组织重组带有一定的预期目标或目的。

1.2 组织重组的促动因素

组织重组的促动因素是学者们研究的重点。莫舍认为下列因素会导致组织重组:组织规模发生变化;组织面临的问题和需求出现改变;政府的管辖权出现调整;新技术的使用;专业人员资格条件的提高;机关采取新的政策[2]。巴里·博兹曼等认为组织重组的原因包括追求经济性和效率、政策的调整、政治上的回应、政治的象征和司法介入[5]。连宏华对现有的组织重组理论研究进行了详细梳理,认为现实政治考量、组织经济性考量等因素会促使行政组织进行重组[6],并进一步提出了组织重组的促动因素可从政治、管理、法律、财政和社会五个维度进行分析,这一见解受到了广泛的认同。

1.3 组织重组理论移植

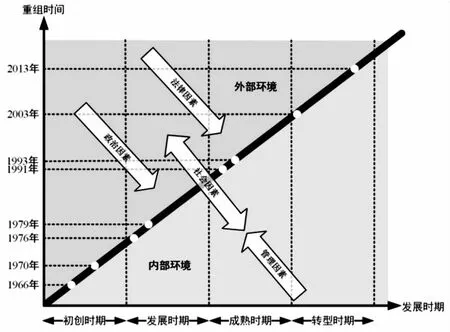

“情报组织不仅具有报社和大学的特点,还具备良好的商业组织的某些特征。……当资产负债表发出警告时,情报组织必须进行令人心碎的重组。”[7]“美国情报分析之父”谢尔曼·肯特早在半个世纪前就对 “情报组织重组”进行了阐述,为情报学与管理学的交叉研究提供了理论依据。因此,本文将管理学中的组织重组理论移植到所要研究的问题上,具有一定的科学性、理论性和创新性。由于美国国防情报局是狭义行政组织和军事情报组织的结合体,其财政因素主要体现为国际政治变化和国内政策考量带来的影响,财政因素的变化已经融入政治因素之中,故而本文在移植组织重组理论时,不再单独列出财政因素。如图1所示,政治因素和法律因素是外部环境施加的压力,迫使美国国防情报局不得不进行组织重组;管理因素是内部环境产生的推力,美国国防情报局局长顺势实施组织重组;社会因素则是内外部环境造就的合力,潜在地促动美国国防情报局重组。

图1 美国国防情报局重组的促动因素

2 政治因素深刻促动美国国防情报局重组

政治因素是促动美国国防情报局重组的核心因素,既包括平战转换节奏的变化,又包含美国国内政府的更迭,还涉及组织之间利益的纠葛。

2.1 平战转换暴露不足

美国国防情报局是在冷战正酣的背景下诞生的,其重组对应的阶段分别是越南战争期间、越南战争结束后、冷战结束后和“全球反恐战争”(Global War on Terror, GWOT)期间,平战转换节奏持续加快。一方面,平时状态转入战时状态后,战争的动态性和盖然性会对军事情报组织提出更高的要求。越南战争爆发初期,美国国防情报局在分析北越军队战斗序列时出现严重失误。美国国防情报局所支持的美国驻越南军事援助司令部(Military Assistance Command, Vietnam, MACV)认为“北越战斗人员总数在16 300名以上”,而中央情报局则认为“北越约有2万名正规军,并且至少有10万名游击人员”[8]。事实证明中央情报局的判断是准确的。造成美国国防情报局分析失误的原因可以归纳为两点:一是该组织尚处在初创时期,针对特定地区的分析力量较为薄弱,无法较快地适应平战转换;二是该组织缺乏挑战官僚体制的意志,当其与司令部意见相左时,选择了妥协和接受,就连时任美国国防部长罗伯特·麦克纳马拉也承认“国防情报局并没有从军种中独立出来,只是成为了军种关于升级武力想法的‘应声虫’”[8]。针对越南战场上表现出来的不足,美国国防情报局分别于1966年和1970年进行了该组织历史上第一次和第二次重组。

另一方面,常设性情报组织的建立并没有改变美国“平时撤、战时建”的情报文化。战时状态转入平时状态后,美国情报组织的人力和财政资源会出现大幅压缩。越南战争结束后,美国国防情报局便遭遇类似的危机,其人力资源“在1968—1975年间减少了31%”[9]。人力资源的减少让美国国防情报局不得不考虑重新调整组织结构,1976年组织重组便是在此背景下实施的。同样的情况也出现在冷战结束后,“和平红利”(Peace Dividend)导致人力和财政资源锐减,整个美国情报界都面临着挑战,时任负责管理“总体国防情报计划”(General Defense Intelligence Program, GDIP)参谋人员的马丁·赫维茨发出了强烈的警告,“盲目地重复20世纪70年代的错误是鲁莽的”[10]。美国国防情报局同样无法幸免,20世纪90年代所进行的两次组织重组便试图缓解资源减少和任务增加之间的矛盾。

2.2 政府更迭形成差异

不同的政府班子会对军事情报组织所发挥的作用产生不同的理解,进而促动美国国防情报局进行重组。1960年5月6日,时任中央情报局总监察长小莱曼·柯克帕特里克领导联合调查组对美国政府对外情报工作的特定方面进行审查。“柯克帕特里克报告”建议“在整个国防部内建立一个直接向国防部长报告的情报部门”[11],遭到了各军种的强烈反对,导致联合调查组的提议无法得到实施。约翰·肯尼迪当选总统后,立即任命麦克纳马拉作为国防部长,欲借此改变美国军事情报界分散的现状。麦克纳马拉认为“(美国)当前的军事情报受政治影响严重,事实往往是经过精心策划的”[12],遂以“柯克帕特里克报告”作为参考依据,欲通过建立一个集中型军事情报组织,以达到将军事情报的控制权集中在国防部长办公室的目的。从某种程度上来说,肯尼迪政府对于军事情报组织的重视也是美国国防情报局能够成立的重要条件之一。美国国防情报局在肯尼迪任期内获得了工作场所和人员的补充,并进行了数次小规模的组织结构调整,这为1966年重组打下坚实基础。

乔治·赫伯特·沃克·布什在成为第41任美国总统前,曾担任过中央情报局局长一职,因此其对于情报的理解更为深刻。布什当政期间,发生了东欧剧变和苏联解体等影响深远的国际事件,这为美国情报界带来了机遇和挑战,一方面,美国终于摆脱了苏联这一最大的“威胁”,另一方面,资源的减少也阻碍了情报工作的开展。因此,哈里·索伊斯特领导的1991年美国国防情报局重组便是机遇与挑战碰撞的产物。与此形成鲜明对比的便是时隔两年后进行的美国国防情报局重组。“克林顿总统和戈尔副总统从他们的第一个任期开始,就力求将联邦政府转变为一个‘做得更好、花费更少’的政府”[13],这一理念也成为了1993年美国国防情报局重组的指导思想。小詹姆斯·克拉珀对美国国防情报局进行了颠覆性的重组,将此前的9个处级单位和几个隶属的办公室整合为国家军事情报搜集、生产、系统三个中心。1991年和1993年美国国防情报局重组均是在冷战结束后进行的,但两者组织结构的设置却呈现出巨大的不同,究其根源,差异的原因便是不同的政府对于军事情报存在不同理解,布什政府看到了军事情报组织与外部环境的互动关系,并尽量减少外部环境对军事情报组织造成的冲击,而克林顿政府则将美国国防情报局重组置于“重塑政府”的背景下,在强调效率的同时忽视了军事情报组织的特殊属性。

2.3 组织利益存在纠葛

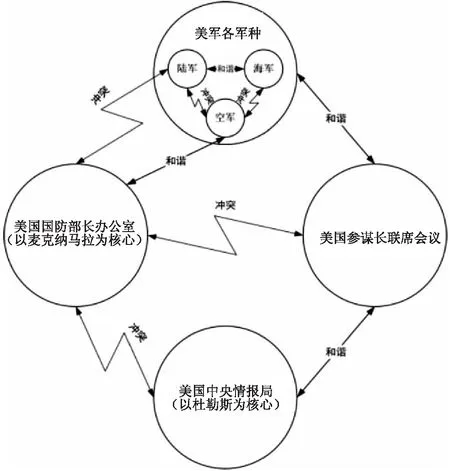

“德怀特·艾森豪威尔政府在20世纪50年代后期认识到整合军事部门一般情报活动(非信号、非越顶、非建制)的必要性,集中化趋势由此开始,而(成立)美国国防情报局便是这一趋势的表现。”[14]如图2所示,美国国防情报局成立前的阻力来自于参联会、各军种、中央情报局与国防部长办公室之间的冲突,焦点集中在是否成立国防情报局、组织成立后的隶属关系与军种情报在美国情报委员会(United States Intelligence Board, USIB)中的去留三个问题上。美国国防情报局是妥协的产物,但其成立后并没有消除与美军各军种之间的矛盾,反而愈演愈烈,“对于美国国防情报局来说,来自军种情报组织的官僚抵制使其面临重重困难”[15],直到20世纪80年代后期彼此的关系才有所好转。美国国防情报局与各军种的矛盾根源在于对军事情报控制权的争夺,前者认为只有集中才能发挥出军事情报的价值,而后者则认为一味强调集中是对军事情报特殊性的忽略,这种矛盾对于美国国防情报局在越南战争中的失利具有不可推卸的责任。越南战争结束后,美国陆军高层利用国会审查的机会,公开表达对美国国防情报局的不满。因此,美国国防情报局在发展时期进行的重组也可以看作是利益纠葛促动的结果。

图2 美国国防情报局成立前的冲突态势

美国国防情报局与中央情报局之间也存在着错综复杂的利益关系。美国情报委员会自1958年成立后,军种情报组织便作为正式成员参与其中,如果成立了美国国防情报局,那么中央情报局“不能直接使用原始军事情报,而是单纯依靠美国国防情报局的判断”[16],这便是杜勒斯反对成立美国国防情报局的主要原因。然而,杜勒斯的继任者约翰·麦科恩反对军事情报组织之间的内耗,因此,任命美国国防情报局成为美国情报委员会的正式成员,而军种情报组织则作为观察成员。美国国防情报局与中央情报局虽然在越南战争期间存在意见不合,但是彼此之间的合作并没有停止。“9·11”事件发生后,多个情报调查委员会针对组织体制弊端提出了改革建议,“进而推动了决策层拟定以‘一体化’为主旨的国家情报改革方案”[17]。美国国防情报局也顺势对其组织结构进行了调整,强化与外部情报组织的合作,将其与中央情报局的关系提升到新的高度。美国国防情报局与中央情报局之间的关系是一个动态变化的过程,而利益纠葛是产生变化的根源,并且这种变化也在促动着美国国防情报局的组织重组。

3 法律因素直接促动美国国防情报局重组

纵观整个美国国防情报局重组的历史沿革,法律因素总是扮演“先行者”的角色,直接促动美国国防情报局组织结构的调整。其中,国会、总统和国防部构成“铁三角”,通过组建调查委员会、签署行政命令、发布法案或计划等方式为美国国防情报局的重组奠定法理基础。

3.1 情报调查委员会建议报告的出台

“重组美国情报界的提议屡次出现在由行政部门或立法部门设立的委员会中。”[18]1969年7月,时任美国总统理查德·尼克松成立了由吉尔伯特·菲茨休领导的负责审查国家指挥和控制能力与国防情报的“蓝丝带防务小组”(Blue Ribbon Defense Panel)。1970年7月1日,“蓝丝带防务小组”向总统和国防部长提交最后报告,即“菲茨休报告”。该报告认为“尽管美国国防情报局为整合三军情报活动而成立,但事实上它进一步恶化了军种情报行动各自为战的状况”,“美国国防情报局未能消除军事情报的冗余,其问题根源是拥有非常多的任务和用户,尤其是国防部长办公室和参联会之间的需求存在冲突”[19]。因此,“菲茨休报告”认为美国国防情报局存在固有缺陷,并建议应按照职能线对其进行彻底的重组。这对于美国国防情报局初创时期的重组产生了重要影响,直接促成1970年美国国防情报局重组。除此之外,布什总统于1986年组建由前国防部副部长大卫·帕卡德领导的“蓝丝带防务管理委员会”(Blue Ribbon Commission on Defense Management),聚焦改善美国国防部和国防资源的管理,这也成为1991年美国国防情报局重组的开端。

“1975年中期开始的参议院特别委员会大范围调查和众议院特别委员会小范围调查是过去25年以来最为深入的调查,它们为分析问题和改革结构提供了机遇。”[20]弗兰克·丘奇和奥蒂斯·派克领导的情报调查委员会是其中最为典型的代表,两个委员会的推荐方案分别于1976年4月26日和1976年2月11日发布。派克委员会对于情报组织的态度与丘奇委员会相比显得更为极端和敌对,它直接建议裁撤美国国防情报局,并将其职能移交给国防部长办公室和中央情报局。除此之外,它还建议禁止军种情报机构在美国国内进行秘密行动或在国外针对美国公民进行隐蔽活动。丘奇委员会则建议美国国防情报局局长和美国国家安全局局长应由总统任命和经参议院确认,以及这两个情报组织的局长或副局长应该由文官担任。丘奇委员会和派克委员会出台的报告是1976年美国国防情报局重组的重要参考指导。

3.2 总统行政命令或国会法案的签署

总统行政命令或国会法案的签署会促使美国国防部进行主动变革,从而带来新一轮美国国防情报局重组。1976年2月18日,时任美国总统杰拉德·福特签署第11905号行政命令,对整个美国情报界实施新的限制措施,并要求“国防部长根据需要指导、资助和管理国家安全局以及国家、国防和军事情报与侦察实体”[21]。时任美国国防部副部长罗伯特·埃尔斯沃思依据第11905号总统行政命令着手对美国国防情报业界进行重构。他的设想是扩大负责情报的助理国防部长(Assistant Secretary of Defense for Intelligence, ASD/I)的权力,使其成为国防情报主任(Director of Defense Intelligence, DDI),而美国国防情报局局长则是国防情报副主任,这意味着“美国国防情报局局长将直接向负责情报的助理国防部长汇报,从而丧失其在参联会环中的位置”[22]。然而,埃尔斯沃思的计划并没有实施,新任国防部长哈罗德·布朗将自己的想法与总统行政命令进行了结合。布朗设立负责指挥、控制、通信与情报的助理国防部长(Assistant Secretary of Defense for Command, Control, Communication and Intelligence, ASD/C3I)一职,用以取代负责情报的助理国防部长。虽然这个新的助理国防部长负责监管美国国防情报局,但是原有的指挥链并没有改变,仍然通过参联会主席向国防部长汇报,并且使得美国国防情报局局长和国防部长的关系更为紧密,这为1976年和1979年的组织重组打下了坚实的基础。

《1992财年和1993财年国防授权法案》的签署拉开了1993年美国国防情报局重组的序幕。“海湾战争揭示出专用战术侦察资产的缺乏和分发信息的困难使得战术指挥官不易或无法获得关键情报”[10],因此,美国国会便寻求通过立法为国防情报的变革提供强力授权。法案第921节规定美国国防情报局局长继续接受国防部长的“授权、指导和控制”,以及继续负责“总体国防情报计划”的管理[23]。除此之外,法案显著提升了美国国防情报局在国防科技事务中的作用,将武装部队医学情报中心(Armed Forces Medical Intelligence Center, AFMIC)、导弹和太空情报中心(Missile and Space Intelligence Center, MSIC)移交给美国国防情报局,使之成为该组织的野战生产机构。《1992财年和1993财年国防授权法案》被看作是情报领域的“戈尼法案”,它从法律上厘清和重申了美国国防情报局向国防部长、参联会主席、作战司令部司令、中央情报主任提供情报和情报支援的角色,成为克拉珀任期内进行组织重组的核心指导文件。

3.3 国防部重构国防情报计划的发布

时任美国国防部长迪克·切尼于1989年12月命令时任负责指挥、控制、通信与情报的助理国防部长杜安·安德鲁斯进行以重构国防情报为目标的审查。1991年3月15日,切尼发布了题为“加强国防情报:重构国防情报的计划”的备忘录,指示美国国防情报局领导层“对(该组织)进行精简和改造,以便强化管理和强调高质量分析、生产、报告具有战略意义的情报”[24]。因此,美国国防情报局在管理费用降低和部门数量减少的同时,还被赋予了管理国防部内生产、科技情报、武器采购和人力情报等额外责任。与此同时,安德鲁斯发布了他的“重构国防情报计划”,为国防情报的重构提供了详细的指导。该计划的推荐建议包括6个方面:a.通过减少管理费用来提高国防情报的效率;b.减少海外工作站;c.将各种情报司令部、机构和单位整合为每个军种内的单一司令部或机构;d.在信号情报野战站建立单一联合司令部;e.强化美国国防情报局作为战斗支援机构的角色和表现;f.通过精简和改造美国国防情报局来改善国防情报的质量[10]。索伊斯特及其参谋人员根据国防部发布的重构国防情报计划,对该组织的使命、职能和结构进行了一次自上而下的审查,这直接导致了1991年美国国防情报局重组。

4 管理因素持续促动美国国防情报局重组

管理因素聚焦于美国国防情报局内部环境的变化,从组织结构和组织目标两个维度进行考察。解决旧组织结构的弊端、满足多层级用户需求、提升效率和效能的需要作为管理因素的有机组成部分,持续促动美国国防情报局进行重组。

4.1 解决旧组织结构的弊端

美国国防情报局重组是外部适应性和内部整合性相统一的过程。“美国国防情报局在其成立的第一天,不到25名员工挤在五角大楼约180平方米的空间内,并且人员和场所都是借来的。”[25]伴随着情报培训、科技情报、反情报、情报绘图、测绘与测地和武官职能的不断移入,时任美国国防情报局局长约瑟夫·卡罗尔于1965年向总统对外情报顾问委员会(President's Foreign Intelligence Advisory Board, PFIAB)报告该组织业已完整。此时的完整主要指组织职能的有效聚合,而完备的组织结构并未形成。美国国防情报局的首次重组也是通过调整组织结构来实现整合的目的,随后每一次重组也都是针对旧有组织结构显现出来的弊端而不断进行调整。通过比较1993年和2003年美国国防情报局所进行的两次重组,可以深刻理解旧有结构弊端是如何影响重组的。克拉珀选择用“中心”取代“处”,反映了其意在减少管理层级和将决策权直达最底层,“预计的人力削减是精简美国国防情报局官僚体制的一个机遇”[10]。然而,“正如赫维茨所指出的,在一次重大重组后,需要花费数年的时间来适应变化,以及将新的关系制度化”[10],设想的组织结构阻碍了中心内的协作,这一点在国家军事情报生产中心(National Military Intelligence Production Center,NMIPC)反映最为明显。美国国防情报局高级参谋并不看好职能型的生产结构,因此没有兴趣使其发挥作用。2003年2月11日,时任美国国防情报局局长洛厄尔·雅各比开始领导新一轮重组,再次回归“处”的建制。旧有组织机构显现的弊端会让美国国防情报局领导层重新思考管理因素发挥的作用,其进行重组的积极性也会显著提高,因此,2003年美国国防情报局重组所实施的具体措施直接针对前期重组产生的问题。

4.2 满足多层级用户的需求

麦克纳马拉最初的设想是将美国国防情报局设在国防部长办公室之下,“可确保其首先对他的战略情报需求做出反应,而对参联会和军事部门的战术需求起辅助作用”[26]。麦克纳马拉最终于1961年4月中旬同意美国国防情报局通过参联会向国防部长报告,而不是直接向国防部长办公室进行汇报。“通过”意味着“参联会不能独立行使作战指挥权,相反,他须以国防部长或总统的名义发布命令”[27],然而,这样模糊的措辞严重阻碍了美国国防情报局的效用,并且与麦克纳马拉的设想背道而驰。因此,美国国防情报局自诞生之日起,便深陷在“双头政治”之中。随着职能的不断拓展,美国国防情报局服务的用户数量越来越多,满足多层级用户的需求便成为重组的重要目标之一,如1970年美国国防情报局重组的一项目标便是厘清角色,为美国国防部长、参联会主席和国防界提供情报服务。《1986年戈德沃特—尼科尔斯美国国防部重组法》对于美国国防情报局的影响主要体现在两个方面:一是将美国国防情报局列为“战斗支援机构”,其服务对象开始向作战司令部延伸;二是将参联会从美军指挥链剥离,使其充当顾问的角色,有效缓解“双头政治”的负面作用。除此之外,《2004年情报改革和恐怖主义防止法》的出台加速了美国国家情报一体化的发展趋势,美国国防情报局与美国情报界其他机构的互动也愈发频繁。时至今日,美国国防情报局负责为美国国防部和美国情报界内的作战人员、国防政策制定人员和兵力计划制定人员提供军事情报。多层级用户对于情报的需求存在差异,美国国防情报局提供的产品从战略级跨越到战术级,这给该组织的管理带来了严峻的挑战。因此,美国国防情报局从自身管理出发,持续进行重组,通过优化组织结构来满足多层级用户的需要。

4.3 提升效率和效能的需要

“效率就是投入与产出的比率,效能则是将实际成果与原定的预期目标进行比较。”[28]《1958年美国国防部重组法》规定:“国防部长应在国防部内采取适当措施(包括移交、重新分配、废止和合并职能),以提供更有效、高效、经济的管理和运行,以及消除重复工作。”[29]实际上,该法案赋予了美国国防部长可以借由“消除重复工作”而进行任何重组的权利。因此,提升效率和效能成为贯穿美国国防情报局重组的显性目标。1965年,参联会视察美国国防情报局后,认为其“需要更加迅速地响应来自各军种的关键需求和需要减少向局长汇报的机构数量”[15]。美国国防情报局随即将提升组织效率作为主要目标,并于1966年11月15日进行了该组织历史上的首次重组。美国国防情报局在发展时期所进行的重组也是将加强管理和简化结构作为重要目标,其最终指向也是旨在提升组织的效率和效能,重塑“美国国防情报局局长作为国防部长、参联会和国防部界首要情报顾问”的角色[22]。冷战结束后,美国国防情报界面临财政和人力资源短缺的困境,为缓解这一情况所造成的负面影响,美国国防情报局遂于1991年和1993年主动进行重组。因此,提升效率和效能成为美国国防情报局成熟时期的主基调。以1991年美国国防情报局重组为例,切尼指示美国国防情报局减少中间管理和组织规模,从而将下属部门的数量控制在最少限度。通常说来,强调效率和效能是企业组织的显著特征,而美国国防情报局却也将此作为重要的组织目标,究其根源,这与其成立之初便镌刻有企业管理的印记息息相关,并且这种印记随着环境的变化而愈发明显,最终成为美国国防情报局有别于其他情报组织的独特特征。

5 社会因素潜在促动美国国防情报局重组

社会因素是影响美国国防情报局重组的无形力量,从内外两个方面共同作用,使其始终处于均衡的状态。新兴技术和领导个人是社会因素的重要组成部分,他们并不会像政治因素、法律因素和管理因素那样起到剧烈和明显的作用,而是潜在地促动美国国防情报局进行重组。

5.1 技术制胜思维的渗透

“军事战略思维和高技术武器相互作用、协同发展,是美国军事战略演变的主要动因;与高科技武器半生并以高技术为主要制胜依凭,是美国军事战略思维的重要特点之一”[30]。美国国防情报局作为美国国防部的重要组成部分,不可避免地也要受到技术制胜思维的影响。20世纪50年代的“导弹差距”和“轰炸机差距”正是技术制胜思维的体现,由此引发了关于国防情报权力配置的争论,是促使美国国防情报局成立的“催化剂”。“古巴导弹危机”期间,美国国防情报局同样深陷在技术制胜思维之中,但是其为美国国防情报局赢得了莫大的声望,“卡罗尔坚持要求麦克纳马拉增加U-2在古巴西部的飞行(架次)”[31]。新技术的出现和发展促动着美国国防情报局的重组历程。1962年11月30日,绘图、测绘与测地处(MC& G Directorate)成立;1963年2月19日,自动化数据处理中心(Automated Data Processing Center)成立;1964年4月30日,科技情报处(Scientific and Technical Intelligence Directorate)成立,这些与技术密切相关的部门构成了美国国防情报局组织结构的重要组成部分,并为历次重组提供了操作基础。美国国防情报局在初创时期和发展时期进行的重组为技术制胜思维创立了稳定的环境,高技术的作用也受到了普遍认同,并在海湾战争得到了初步检验,“美国国防情报局领导的工作仍然是说明出色的情报支援可以为战区的作战部队提供力量倍增效果的强有力例证”[32]。然而,美国国防情报局在产品分发上仍存在不足,这为其进一步加强系统研发提供了动力。美国国防情报局在随后进行的重组中特别成立了国家军事情报系统中心(National Military Intelligence Systems Center, NMISC),由此可见,技术制胜思维对于美国国防情报局的影响程度之深。纵观美国国防情报局的历次重组,技术部门始终是其中的参与要素,所获得的关注程度也在持续加强。

5.2 领导个人特征的影响

美国国防情报局历次重组带有领导个人的鲜明特征,这些特征与他们的性格个性或工作经历密切相关,并随着时间的沉淀逐渐成为组织重组文化的有机组成。卡罗尔作为美国国防情报局首任局长,能够在利益争夺的漩涡中将该组织的地位稳固下来,可见他是一个“意志坚定、有原则、充满智慧、拥有特殊组织才能的人”[33]。正是凭借这种特殊的组织才能,卡罗尔才能够敏锐地觉察到环境的变化,从而有针对性地对美国国防情报局进行重组。唐纳德·贝内特长期服役于野战战斗部队和海外战区,特别关注部署司令部的战时情报需求,因此,他从上任之初就认为美国国防情报局应同时“为武装部队、参联会、国防部长和部署司令部的情报需求服务”[34],而1970年美国国防情报局重组也是按照这一想法进行的。克拉珀长期任职于情报岗位,深知军事情报组织存在权责不清和管理重叠的弊端,加之其任期内正处于冷战结束后的新阶段,遂于1993年对美国国防情报局实施了重组。迈克尔·弗林在执掌美国国防情报局时尤其强调共享和融合,这也成为2013年美国国防情报局重组的指导理念。因此,弗林成立了美洲、亚洲/太平洋、国防反恐、欧洲/欧亚、中东/非洲五个中心,将搜集人员、分析人员、技术人员和搜集管理者融合进一个团队。美国国防情报局局长通过历次重组将组织文化内核凝结为“用户至上”,并结合自身对于军事情报的理解把组织重组文化逐步引申为适应内外部环境变化的“与时俱进”、尽最大能力获得声望的“追求卓越”和运用先进科技手段支援行动的“技术制胜”。从卡罗尔到弗林,美国国防情报局历次重组将领导个人特征不断固化,这些特征与重组文化内核相互融合,为组织重组提供了源源不断的动力。

6 结 语

美国国防情报局的重组次数在美国情报界首屈一指,加之组织重组贯穿美国国防情报局整个发展历程,如果缺乏理论方法的支撑,则会使研究陷入困境。因此,将组织重组理论与美国国防情报局历次重组进行合理匹配,既能够系统把握美国国防情报局重组的促动因素,从而为研究奠定坚实的基础,又能够为研究其他情报组织变革提供理论借鉴,从而丰富情报体制研究的内涵。