我国婴幼儿照护现状研究

罗 丽 余淑婷 高 妙

(首都师范大学学前教育学院,北京 100048;南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

一、问题提出与文献梳理

人类刚出生的最初1000 天是大脑发育的最关键时期,同时也是个体一生中投资回报率最高的阶段[1]。家庭是个体社会化的起点。在我国,家庭对0-3岁婴幼儿照护负主体责任,也是婴幼儿照护的中心场域。在传统家庭照护模式中,母亲是0-3 岁婴幼儿照护的主要承担者。随着社会发展,女性就业率不断上升,家庭内部的婴幼儿照护压力逐渐增加;与此同时,0-3岁婴幼儿公共托育服务无法有效地为家庭提供替代性照护,祖辈成为家庭照护的重要力量。然而,伴随延迟退休政策的逐步落地、子女生育二孩或三孩时祖辈老龄化严重及健康水平下降等情况,祖辈对婴幼儿的照护将难以为继[2]。0-3岁婴幼儿的照护成为我国家庭面临的挑战之一。

《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出要进一步优化生育政策,实施一对夫妻可生育三个子女政策及配套支持措施[3]。国家卫健委开展的一项生育调查结果显示,经济负担、精力不足和无人看护是我国家庭不愿意生育第二个子女的主要原因[4]。当青年女性能从家庭或社会中获得更多婴幼儿照护支持时,她们有更强的多孩生育意愿[5],尤其是普惠性托育服务的可及性能正向预测家庭的三孩生育意愿[6]。解决好家庭的婴幼儿照护困境是人口再生产得以实现的必要条件。与此同时,婴幼儿照护方式的选择直接影响婴幼儿的成长、父母的就业与职业发展以及家庭生活质量[7]。在当前三孩政策背景下,厘清我国家庭对0-3岁婴幼儿照护安排的现状及主要特征,有助于针对性地加强婴幼儿照护支持。

研究显示,当前我国学龄前儿童照护主要存在的现实问题有家庭的婴幼儿照护赤字过大、母亲照护负担过重、母职与父职关系失衡、隔代照护比重较高等[8]。在父母照护婴幼儿方面,相关研究往往着眼于母亲的参与情况,常以批判的视角分析照护过程中父亲缺席现象[9]。例如,剖析父亲低参与率背后的社会文化原因或由此引发的性别、家庭与社会困境等[10-11]。全面两孩政策下,有关青年女性面临丧偶式育儿的讨论逐渐发酵成反映当下家庭照护难题的社会性问题。有学者提出应赋权男性,打破父亲在婴幼儿照护中的沉默局面[12]。

高就业率和高劳动强度催生了隔代照护模式,这一方面能缓解父母的育儿压力,另一方面又加剧了家庭关系的复杂化和家庭问题的多样化[13]。隔代照护是在国家再分配与社会制度不足的前提下调动传统家庭纽带以实现婴幼儿照护功能的方式[14]。2013 年上海市开展的针对21-40岁青年白领的一项调查显示,近七成调查对象表示其子女在3岁前的主要照护者为祖辈[15]。隔代照护主要包括“候鸟型照护”和“留守型照护”两种,前者以祖辈流动为前提,后者以婴幼儿留守为前提,这两种照护方式均能节约家庭照护成本[16]。祖辈在退休后参与照护孙辈的概率显著增加,其中女性祖辈增加的幅度更大[17]。

我国学龄前儿童的照护模式因年龄而异,3-6岁幼儿以机构照护为主,0-3岁婴幼儿以家庭照护为主[18]。2021 年,我国学前教育毛入园率为88.1%,且普惠性幼儿园覆盖率达到87.78%,困扰中国家庭十余年的“入园难”“入园贵”的问题得到有效缓解。然而,0-3 岁婴幼儿的社会化照护资源较为短缺。上世纪90 年代中期以来,我国的托育服务长期处于“政府缺位、市场失灵、家负全责”的状态[19]。托育服务仍存在供需缺口巨大、服务形式单一、师资力量不足、行业标准不统一以及政府监管缺失等问题[20]。当前我国三岁以下婴幼儿的入托率仅为5.5%[21]。全面两孩政策实施以来,婴幼儿“无人照护”问题进一步凸显,家庭的托育服务需求日益旺盛;其中,2-3 岁婴幼儿的入托需求远高于2 岁以下婴幼儿[22]。根据调查显示,近八成家长希望把子女送入公办托育服务机构,且家长青睐公办托育服务机构的主要原因包括规范、保质、收费低等[23]。

已有研究主要将焦点放在公共托育服务建设及其衍生问题上,较少从家庭层面关注不同家庭对0-3 岁婴幼儿照护方式的选择。家庭对婴幼儿照护方式的选择是一个动态且复杂的过程,涉及家庭的资源、需求与限制。基于生态学视角,西欧(Seo)提出了婴幼儿照护方式选择理论模型[24],该模型指出家庭对婴幼儿照护方式的选择主要受以下4 个方面的影响:(1)婴幼儿特征,如年龄与特殊教育需要;(2)家庭特征,如家庭收入与母亲的受教育水平;(3)环境特征,如家庭的社会支持网络与托育服务机构状况;(4)婴幼儿父母的观念,如教育理念。本文以上述模型为概念框架,采用“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies,简称CFPS)数据,分析近年来我国0-3 岁婴幼儿照护安排的特点以及不同家庭选择婴幼儿照护方式的差异。

二、研究设计

(一)数据来源

本文采用2012 年至2020 年间的5 轮CFPS 数据集。CFPS 是由北京大学中国社会科学调查中心实施的一项全国性、大规模、跨学科的社会调查项目,旨在通过收集个体、家庭、社区三个层面的数据以反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。CFPS采用内隐分层、多阶段与人口规模成比例的概率抽样设计,其基线样本覆盖25 个省/市/自治区,这些地区的人口约占全国总人口的95%。CFPS 从2010 年起正式开展基线调研,每两年一轮。CFPS 中16 岁以下人员回答少儿问卷,10 岁以下的少儿由其监护人进行代答。本文将少儿代答问卷数据作为主数据,筛选出所需变量,并通过个人编码和家庭编码匹配成人问卷、家庭成员问卷和家庭经济问卷等中的涉及婴幼儿父母及家庭特征的变量。CFPS 是一项追踪调查,样本在跨年间有重复,然而婴幼儿照护安排是动态的,同一个婴幼儿在不同时期的照护方式可能有所变化,借鉴已有研究[25-26]做法,本文将5轮CFPS的数据合并成面板数据。

(二)样本信息

本文主要关注0-3 岁婴幼儿及其家庭。CFPS 中对个体年龄的计算方法为:年龄=调查年份-出生年份,本文中0-3岁婴幼儿是指CFPS开展调查时按照这一规则计算的属于0-3岁年龄段区间的婴幼儿。2012-2020 年,五轮CFPS 调查中共计10534 名0-3 岁婴幼儿,剔除缺失数据样本后,剩余10327 名婴幼儿(5 轮调查中的婴幼儿人数分别为2230、2281、2290、2079 和1447 人)。样本中的男孩(52.7%)略多于女孩(47.3%)。相比1 岁(27.3%)、2 岁(28.6%)和3 岁(29.1%)婴幼儿,小于1岁的婴幼儿相对较少(15.0%)。约56%的婴幼儿居住在乡村。东部地区的婴幼儿人数最多(40.7%),中部(30.3%)与西部地区(29.0%)次之。

(三)变量测量

本文的被解释变量是婴幼儿照护方式,参考以往研究[27-28],本文用婴幼儿日间照护的主要承担者区分不同照护方式。该变量源于CFPS 少儿代答问卷中B 部分“日常生活”的单选题“白天孩子最主要由谁照管”,该题的原始选项包括“1.托儿所/幼儿园2.孩子的爷爷/奶奶3.孩子的外公/外婆4.孩子的爸爸5.孩子的妈妈6.保姆7.自己照顾自己77.其他”。根据婴幼儿日间主要照护人的差异,本文将婴幼儿照护方式分为两大类:家庭照护(包括父母、祖父母和外祖父母)和机构照护(即托儿所或幼儿园)。

本文的解释变量包括婴幼儿及其家庭的人口学特征,涉及个体层面、家庭层面以及地域层面特征。个体特征包括婴幼儿的年龄和性别以及父母年龄、受教育程度和户口状态;家庭特征包括婴幼儿是否为独生子女、父母当前的就业和离家状态、家庭收入以及祖辈是否同住;地域特征包括居住地区及其城乡划分。根据子女数量测量婴幼儿是否为独生子女,子女数量为1则标记为“独生子女”。借鉴已有研究[29],如果父母与婴幼儿共同居住不多于1个月,则标记为“离家”。为凸显不同年份的家庭收入差异,采用了收入综合变量“人均家庭纯收入分位数(与2010年比较)”反映家庭收入。根据婴幼儿父母的个人编码匹配婴幼儿祖辈是否同住。表1 呈现了本文所用变量及相关信息。

表1 变量相关信息

(四)回归模型

首先,本文对婴幼儿日间主要照护者进行描述性统计分析。然后,考察个体、家庭及地域特征对家庭选择婴幼儿照护方式的影响。因本文的被解释变量“婴幼儿照护方式”为二分类变量,故而选用二元Logistic回归模型进行分析,模型如下:

其中,Pj表示事件发生概率,表示因变量Y属于j 级及j级以下的概率与属于j级以上概率之比,二者概率之比称为优势比(odds ratio,简称OR)。a是模型的常数项,即截距项;βn为回归系数,反映解释变量对被解释变量的影响程度;Xn为解释变量;εj为随机误差项。

三、数据分析

(一)婴幼儿照护方式的描述性分析

2012-2020 年CFPS 中,10327 位0-3 岁婴幼儿的日间主要照护者的分布情况详见表2。总体而言,家庭照护的比例(94.87%)远高于机构照护(4.17%)。照护主体方面,母亲是0-3岁婴幼儿照护的绝对主力(55.65%),其次为父系祖辈(32.67%),母系祖辈(5.17%)与托儿所或幼儿园(4.17%)占比几乎持平,父亲照护比例最低,仅占1.38%。男孩和女孩的日间主要照护者分布情况相似,无显著差异(X2=8.089,p=0.088)。

表2 婴幼儿日间主要照护者的分布状况 单位:百分比

卡方检验结果显示,0-3 岁婴幼儿的日间主要照护者的分布状况在城乡(X2=214.782,p<0.001)和地区(X2=73.393,p<0.001)间存在显著差异。乡村样本中母亲照护比例高于城镇样本,而城镇样本中母系祖辈、托儿所或幼儿园照护比例高于乡村样本。东部地区的0-3 岁婴幼儿接受机构照护的比例高于中部和西部地区,西部地区婴幼儿接受机构照护的比例最低。

2012-2020 年间,婴幼儿的日间主要照护者分布状况并无显著变化(X2=11.642,p=0.768)。本文对所有年份合并数据进行分析,发现婴幼儿年龄对日间照护方式有显著影响(X2=1303.191,p<0.001)。超过八成的1岁以下婴幼儿的日间主要照护者是父母,该比例伴随婴幼儿年龄的增长而下降,且下降幅度逐渐减小。图1呈现了不同年龄婴幼儿接受机构照护和家庭照护的比例。从2岁到3岁,婴幼儿接受机构照护的比例显著提高。可能由于新冠肺炎疫情影响,2020年婴幼儿接受机构照护的比例略低于其他调查年份。

图1 2012-2020年婴幼儿照护方式的年龄分布

(二)婴幼儿照护方式的二元Logistic回归分析

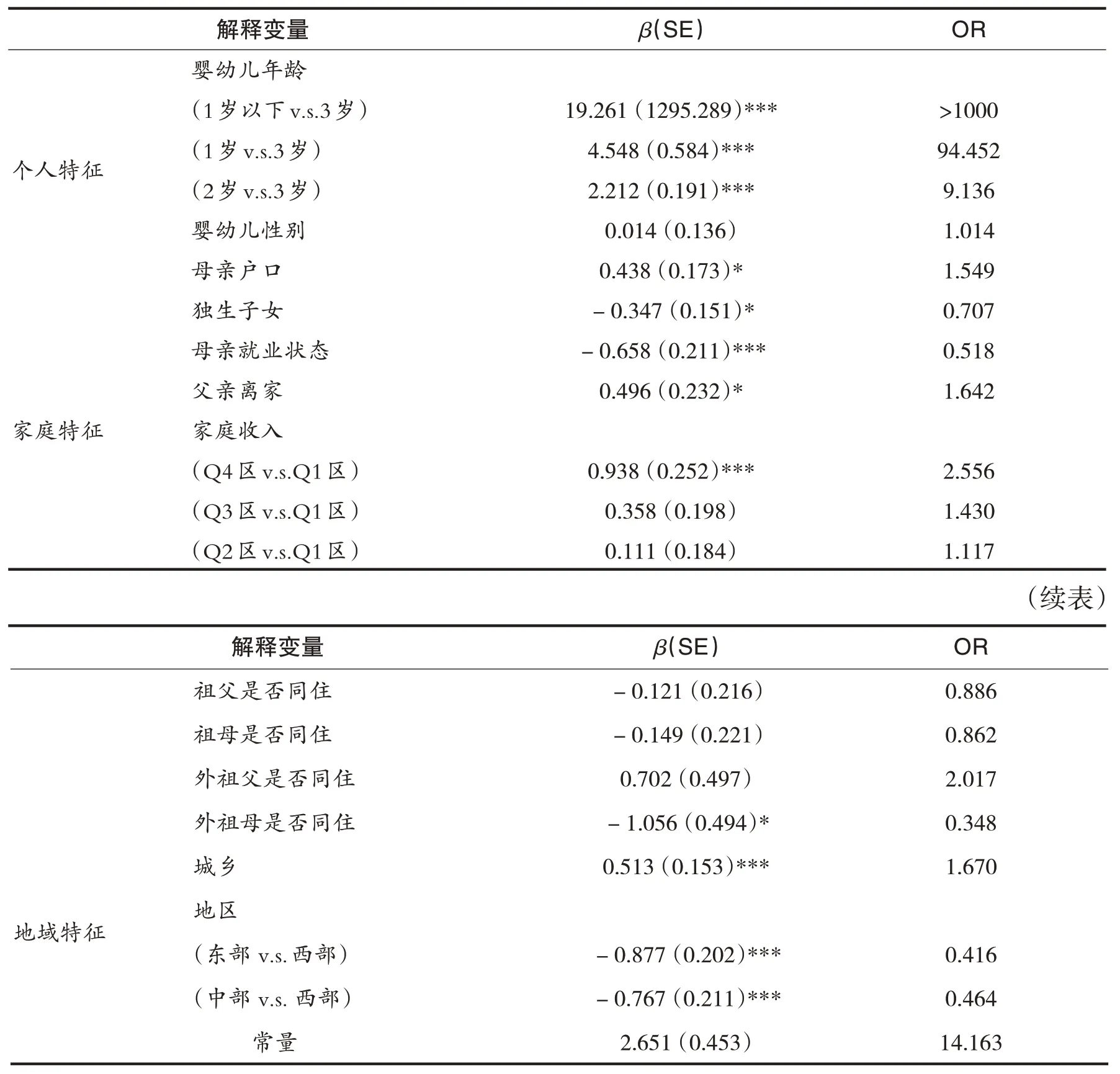

本文采用二元Logistic 回归分析不同家庭对0-3 岁婴幼儿照护方式的选择,结果见表3。首先,将所有解释变量全部纳入模型;其次,对个体、家庭、地域特征的解释变量进行向后步进分析。综合考虑上述模型结果和本研究的相关变量,本文最终确立以婴幼儿性别、年龄、地区、城乡、家庭收入、独生子女、母亲就业状态、母亲户口、祖辈同住、父亲离家等为解释变量,婴幼儿照护方式作为被解释变量的二元Logistic回归模型。模型系数综合检验结果显示模型整体有统计学意义(X2=628.284,p<0.001),H-L检验结果显示模型拟合优度较好(X2=5.522,p=0.701)。共线性诊断结果显示解释变量的容许度在0.255 至0.996 之间,均大于0.1,方差膨胀因子(VIF)在1.004至3.922之间,均小于5,共线性诊断指标均在要求范围内。

表3 二元Logistic回归分析结果

1.模型结果

个体特征方面,婴幼儿年龄与其母亲户口能显著预测家庭对婴幼儿照护方式的选择。婴幼儿年龄越大,越倾向于选择机构照护。婴幼儿母亲为农业户口的家庭,选择家庭照护的概率是非农业户口的1.55倍。

家庭特征方面,婴幼儿是否为独生子女、母亲的就业状态、父亲是否离家、家庭收入以及外祖母是否同住能显著预测家庭对婴幼儿照护方式的选择。独生子女家庭选择家庭照护的概率是非独生子女家庭的70.7%。婴幼儿母亲处于在业状态的家庭选择家庭照护的概率是非在业状态家庭的51.8%。婴幼儿父亲在家的家庭选择家庭照护的概率是离家的家庭的1.64 倍。家庭收入越高的家庭越倾向于选择机构照护,在收入处于Q4 区及Q1 区的家庭间的婴幼儿的照护方式显著不同,Q4 区家庭选择家庭照护而非机构照护的概率是Q1 区家庭的2.56 倍。祖父母同住及外祖父同住未能显著影响家庭婴幼儿照护方式的选择,而外祖母同住对照护方式的选择有显著影响。没有外祖母同住的家庭选择家庭照护的概率是有外祖母同住家庭的34.8%。

婴幼儿照护方式在城乡及家庭居住地区之间均存在显著差异。乡村家庭选择家庭照护的概率是城镇家庭的1.67 倍。东部地区家庭选择家庭照护而非机构照护的概率是西部地区家庭的41.6%,中部地区家庭选择家庭照护而非机构照护的概率是西部地区家庭的46.4%。

2.稳健性检验①

本文采取替换被解释变量方法进行稳健性检验,用以考察上述二元Logistic 回归结果的稳健性。稳健性检验过程中将婴幼儿照护方式细化为父母照护、隔代照护和机构照护三类,进行多项Logistic 回归分析,以机构照护为参照组。结果显示,二元Logistic 回归中显著的解释变量均通过多项Logistic回归的显著性检验,且处理后所得优势比在大小、方向上与原模型基本保持一致。稳健性检验结果与前文的研究发现基本一致,因此本文的研究结果具有一定的稳健性。

四、研究结论与讨论

本研究结果显示,不足5%的婴幼儿的日间主要照护者是幼儿园或托儿所,家庭是0-3 岁婴幼儿照护的主要承担者,并且呈现出“母亲照护为主、父系祖辈照护为辅”的特点。婴幼儿母亲承担的照护责任远高于父亲。“男主外、女主内”是我国传统的家庭分工模式,女性承担了更多的家庭责任,更倾向于通过减少劳动参与或退出劳动力市场等方式满足家庭的婴幼儿照护需求。0-3 岁是婴幼儿建立依恋和发展亲子关系的关键期,且该年龄段的婴幼儿更加依赖母亲,母亲更易成为家庭内部婴幼儿照护的第一责任人。

父母照护的比例伴随婴幼儿年龄的增长而下降,这意味着来自祖辈和机构等替代性照护的补充使得婴幼儿父母尤其是母亲的照护压力得到部分转移。已有研究显示,替代性的婴幼儿照护有助于提高母亲的就业率,对于学龄前儿童的母亲,祖辈照护支持对其就业参与的影响甚至大于机构照护[30]。当家庭有祖辈照护支持时,母亲参与劳动的可能性提高13%-21%[31];且相比其他年龄段,祖辈照护支持对育有0-3 岁婴幼儿的青年女性就业的影响最为明显[32]。虽然机构照护的比例总体很低,但相比2岁及以下的婴幼儿,3岁婴幼儿接受机构照护的比例明显上升,该结论也得到相关研究的证实[33]。

整体而言,我国近年来0-3岁婴幼儿照护以家庭照护为主,且家庭照护责任主要由母亲承担,祖辈是婴幼儿日间照护的重要依托,而较少依赖公共托育服务。上述状况在2012-2020年期间没有发生显著变化。可见,在一定程度上婴幼儿照护责任的分配及配套服务建设在短期甚至中长期内是一项持续性议题。

婴幼儿照护方式的选择具有异质性,受到个体、家庭、地区及国家政策的影响。相比选择家庭照护,母亲为非农户口、母亲处于在业状态以及父亲离家的家庭比其他家庭更倾向于选择机构照护。通常非农户口青年女性具有更高的就业率,而青年女性的就业会影响传统家庭照料,由于母亲工作需要,越来越多的婴幼儿被送进托育机构或幼儿园。亲职失衡是我国家庭的一个普遍问题[34],父亲常年外出工作的家庭由于父职缺失更倾向于将婴幼儿照护责任转移至机构。

家庭结构方面,多子女家庭比独生子女家庭更倾向于选择家庭照护。对于0-3 岁婴幼儿的父母而言,同时养育和看管2 个或以上孩子所消耗的人力资源较多,在当前公共托育服务匮乏的状况下更可能依赖祖辈照护孩子,甚至女性青年会选择暂时退出劳动力市场,把更多精力投入到家庭中。家庭收入对婴幼儿照护方式的选择也有显著影响。有研究发现,收费高是婴幼儿家庭择托的一大难题[35]。当前我国3岁以下婴幼儿托育服务机构的收费较高。

隔代照护在一定程度上会抑制家庭对机构照护的需求,我国婴幼儿照护赤字很大程度上依靠祖辈支持弥补[36]。隔代照护仍是当今多数家庭在外部托育服务不成熟与内部支付能力不足双重挤压下的首选。隔代照护具有灵活性甚至无偿性,是机构照护的低成本替代,尤其对低收入家庭更是如此[37]。有研究发现,由外祖父母带孩子是我国城市家庭儿童照护的一大新特征,“姥姥带孩子”大军日益增多[38]。有外祖母同住的家庭较少选择机构照护,外祖母分担了婴幼儿照护的责任,这在一定程度上减轻了父母的育儿负担。

当前,城乡二元体制下的婴幼儿社会化照护资源并不均衡,同时在地区间也存在显著差异。本文研究发现,城镇家庭选择机构照护的概率高于农村家庭,东部地区家庭选择机构照护的概率高于中部和西部地区家庭。一方面,在经济条件较发达的地区,女性劳动参与诉求更高,面临的工作—家庭冲突亦更严峻,有着更高的托育需求;另一方面,在经济条件较发达的地区,婴幼儿托育服务资源更丰富,家庭能够获得更多的公共托育服务机会。因此,应加强政府引导,鼓励多方参与,发展多主体、灵活多元、多形式的托育服务,同时积极扩充普惠托育服务资源供给,为城乡家庭提供高质量托育服务。

——内蒙古托育产业发展情况调查报告