胺碘酮对左心室肥厚患者体外循环下主动脉开放后心室颤动发生率的影响

周晓凯,方印

南京医科大学第一附属医院麻醉与围术期医学科,江苏 南京 210029

心内直视手术需要体外循环下进行,当手术操作完成、升主动脉开放心肌恢复血供后,部分患者在恢复心脏跳动前会发生心室颤动(简称室颤)。据文献报道,升主动脉开放后出现室颤的发生率为10%~80%[1]。心内电除颤是处理这类室颤最有效的方式,然而反复除颤和长时间的室颤会增加心肌损伤并降低患者的预后[2]。

左心室肥厚的患者心肌细胞体积增大,相应的冠脉血管并未随之增多,更易出现心肌供需氧失衡和心内膜下心肌缺血,使得心肌组织对缺血再灌注的耐受性降低[3]。左室肥厚患者,术中心肌保护的效果往往不佳,主动脉开放后室颤的发生率明显增加,且肥厚心肌组织心内除颤所需能量和次数也随之增加[4]。所以,减少室颤的发生具有重要的临床意义。

胺碘酮是广谱抗心律失常药,对包括室颤在内的室性心律失常较其他抗心律失常药有更好的治疗效果[5]。动物实验证实,静脉应用胺碘酮对于缺血再灌注的心肌细胞有保护作用,同时可预防再灌注所致室颤的发生[6]。多项临床研究表明,胺碘酮对于主动脉开放后再灌注性室颤具有一定的治疗作用[7-9]。而对于左室肥厚患者,术中使用胺碘酮的减少升主动脉开放后室颤发生率的研究较为缺乏。因此,本研究主要通过预防性静脉应用胺碘酮,探究胺碘酮对升主动脉开放后左心室肥厚患者室颤发生率的影响。

1 对象和方法

1.1 对象

选择2021年1—12月在南京医科大学第一附属医院全麻下行心内直视手术患者54例。符合下列纳入标准:①年龄18~75岁;②术前经体表心脏超声示左心室肥厚;③体外循环下心内直视手术;④ASA分级Ⅰ~Ⅲ级;左心室肥厚定义:左室质量指数(LVMI)男性>115 g/m2、女性>95 g/m2。排除标准:①术前服用Ⅰ类及Ⅲ类抗心律失常药;②术前QTc≥480 ms 或QT≥500 ms;③左室射血分数<30%;④肺纤维化;⑤甲状腺功能异常;⑥电解质紊乱;⑦肝肾功能不全;⑧胺碘酮过敏;⑨急诊手术;⑩二次开胸手术;⑪术中因外科因素再次进行体外循环。本研究经医院伦理委员会批准(2020-SR-175),并与患者签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 干预措施

采用随机数表法,将患者分为胺碘酮组和对照组。给药方案为单次剂量泵入。体外循环期间升主动脉开放前30 min,试验组将胺碘酮150 mg稀释至15 mL,5 min内泵完;对照组则给予生理盐水15 mL,5 min 内泵完。主动脉开放前30 s 每组患者均给予1 mg/kg艾司洛尔。

1.2.2 室颤治疗方案

主动脉开放后出现室颤时,立刻进行电击,首次能量为20 J;若无效则给予0.5~1.0 mg/kg 艾司洛尔后进行第2次电击,能量为20 J;若无效则给予利多卡因1 mg/kg后进行第3次电击,能量30 J;若无效,则给予胺碘酮50 mg后进行第4次电击,能量30 J;若仍无效,则再次给予胺碘酮100 mg 后进行第5 次电击,能量50 J。若上述方法仍不能终止室颤,则再次阻断升主动脉并灌注心脏停跳液,使室颤停止后重新开放升主动脉。

1.2.3 麻醉方案

患者入室后开放静脉通道,常规监测心电图、脉搏氧饱和度(pulse oxygen saturation,SpO2)和脑电双频指数(bispectra index,BIS),并行左侧桡动脉穿刺置管行有创血压监测。麻醉诱导:氧浓度100%,设置潮气量(tidal volume,VT)8 mL/kg,呼吸频率(respiration rate,RR)=12次/min。静脉注射咪达唑仑0.05 mg/kg、依托咪酯0.3 mg/kg、芬太尼4~6 μg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg 直至患者意识消失、肌肉松弛后进行气管插管。气管插管后行机械通气:VT 6~8 mL/kg,吸呼比1∶1.5,RR 10~15次/min(将呼气末二氧化碳分压维持在35~45 mmHg,SpO2维持在95%以上)。深静脉穿刺:所有患者均在超声引导下行右侧颈内或锁骨下静脉穿刺置管,同时从右颈内静脉途径放置漂浮导管。麻醉维持:静吸复合麻醉,七氟烷浓度0.5%~2.0%,丙泊酚1~2 mg/kg/h,右美托咪定0.2~0.7 μg/(kg·h),顺苯磺酸阿曲库铵0.05~0.10 mg/(kg·h),芬太尼总量为30~50 μg/kg,BIS值维持在40~60。

1.2.4 手术和体外循环方案

所有患者均正中开胸进行心内直视手术,充分肝素化(400 U/kg),激活全血凝固时间(activated clotting of whole blood,ACT)在300 s 以上开始建立体外循环管路。体外循环管路预充液为1 000 mL醋酸钠林格氏液和50%白蛋白200 mL。心肌保护液为组氨酸-色氨酸-酮戊二酸盐停跳液或del Nido停跳液。体外循环期间体外循环机的流量维持于2.2~2.4 L/(min·m2),膀胱温维持于30~32 ℃,间断追加肝素使ACT维持于480 s以上。

1.2.5 观察指标

分别记录两组患者在升主动脉开放后10 min内室颤发生率以及主动脉开放后室颤电击次数和最高能量、室颤持续时间、其他抗心律失常药使用剂量;记录升主动脉开放后至手术结束时临时起搏使用率和使用时间;记录麻醉诱导后15 min(T1)、体外循环结束后15 min(T2)和手术结束前15 min(T3)的循环状态;记录停机时和手术结束时血管活性药评分、术中血管活性药总量。血管活性药评分(vasoactive-inotropic score,VIS)=多巴胺[μg/(kg·min)]+多巴酚丁胺[μg/(kg·min)]+10×米力农[μg/(kg·min)]+100×肾上腺素[μg/(kg·min)]+100×去甲肾上腺素[μg/kg·min]+1 000×垂体后叶素[U/(kg·min)];血管活性药总量=多巴胺(mg)+多巴酚丁胺(mg)+10×米力农(mg)+100×肾上腺素(mg)+100×去甲肾上腺素(mg)+1 000×垂体后叶素(U)。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计软件分析。正态分布的计量资料以均数依标准差()表示,组间比较采用成组t检验;非正态分布的定量资料以中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示,采用非参数检验进行组间检验比较;定性资料以频率(%)表示,采用卡方检验进行率的比较。两组不同时间点比较采用重复测量方差分析,重复测量方差分析前均进行球性检验,并以H-F 法调整相关的自由度。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

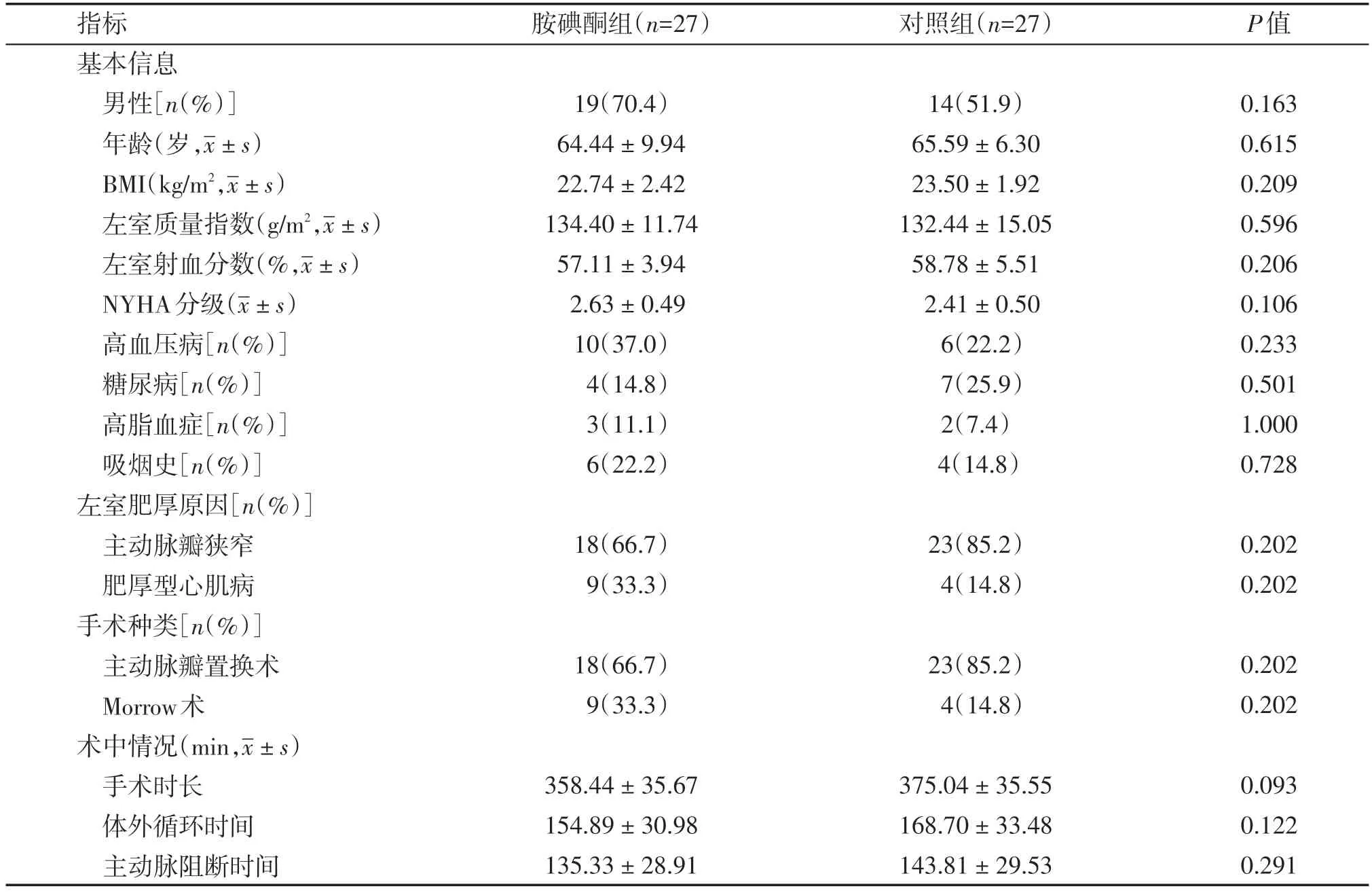

2.1 一般资料

两组患者性别、年龄、体重指数(body mass index,BMI)、左室质量指数、左室射血分数、纽约心脏病学会(New York heart association,NYHA)心功能分级;术前基础疾病(高血压、糖尿病、高血脂、吸烟史)、左室肥厚病因以及术中情况等比较差异无统计学(P>0.05,表1)。

表1 两组患者基线资料Table 1 Patient baseline data

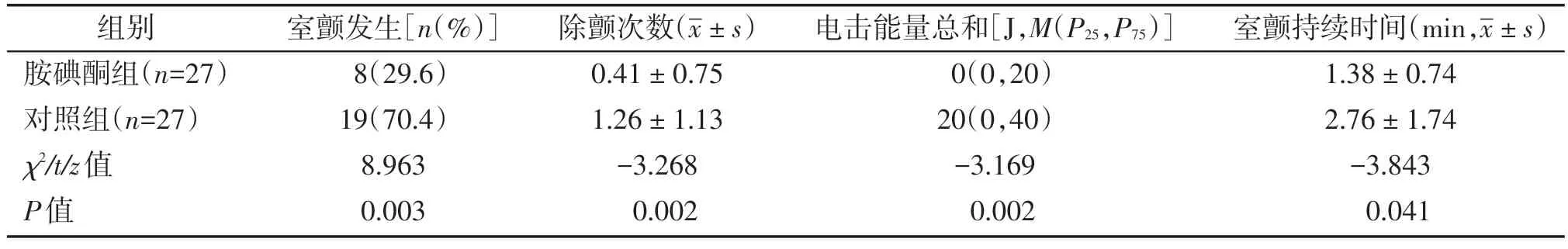

2.2 两组患者室颤发生情况的比较

胺碘酮组在升主动脉开放后室颤的发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=8.963,P<0.05,表2)。在两组发生室颤的患者中,胺碘酮组的除颤次数和电击能量均低于对照组,差异有统计学意义(t=-3.268,P<0.05;z=-3.169,P<0.05,表2)。此外,胺碘酮组患者的室颤持续时间也短于对照组,差异有统计学意义(t=-3.845,P<0.05,表2)。

表2 两组患者室颤发生情况的比较Table 2 Comparison of the incidence of ventricular fibrillation between two groups

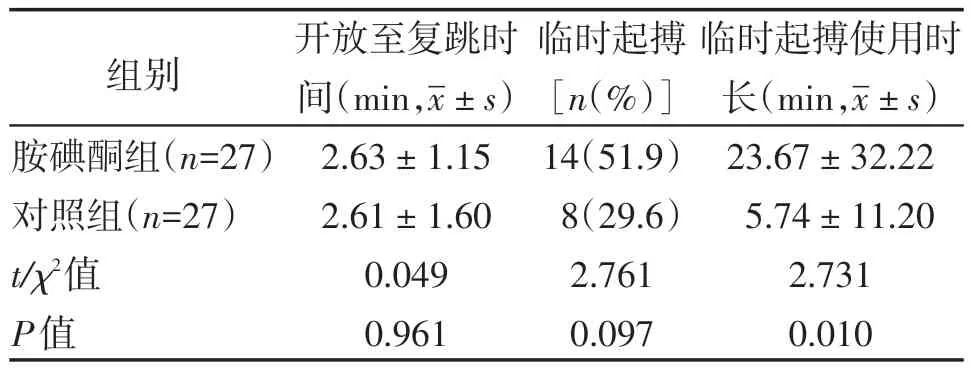

2.3 两组患者心跳恢复情况的比较

两组患者在升主动脉开放后恢复心跳的时间相近,复跳时间差异无统计学意义(t=0.049,P>0.05,表3)。同时,两组患者临时起搏器的使用率亦无明显统计学差异(χ2=2.761,P>0.05)。但是,胺碘酮组使用临时起搏器的患者中,起搏器使用的时间明显长于对照组,差异具有统计学意义(t=2.731,P<0.05,表3)。

表3 两组患者心跳恢复情况的比较Table 3 Comparison of heart rate recovery between two groups

2.4 两组患者心血管药物使用情况的比较

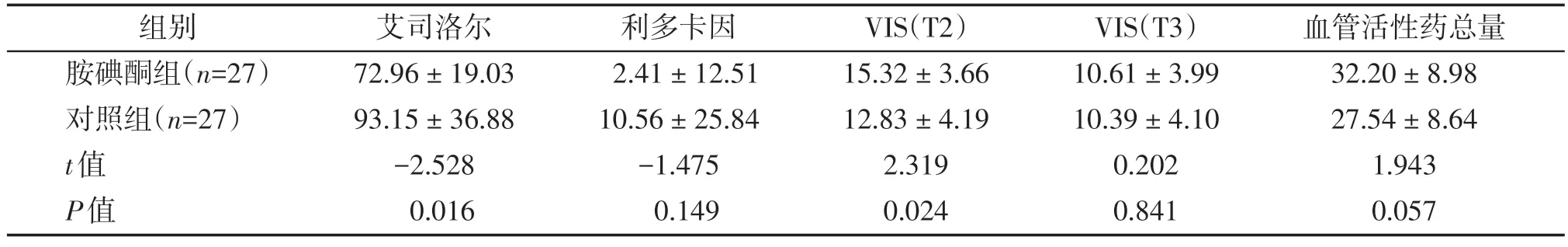

对照组患者艾司洛尔使用剂量高于胺碘酮组(t=-2.528,P<0.05,表4),而利多卡因的使用量两组间无明显统计学差异(t=-1.475,P>0.05)。在VIS上,体外循环结束时,胺碘酮组明显高于对照组,差异具有统计学意义(t=2.319,P<0.05);而在手术结束时,两组的评分相近,无明显统计学差异(t=0.202,P>0.05)。此外,血管活性药总使用量上,两组间也无明显统计学差异(t=1.943,P>0.05)。

表4 两组患者心血管药物使用情况的比较Table 4 Comparison of the dose of vasoactive drugsbetween two groups()

表4 两组患者心血管药物使用情况的比较Table 4 Comparison of the dose of vasoactive drugsbetween two groups()

2.5 两组患者血流动力学的比较

2.5.1 平均动脉压(mean artery pressure,MAP)

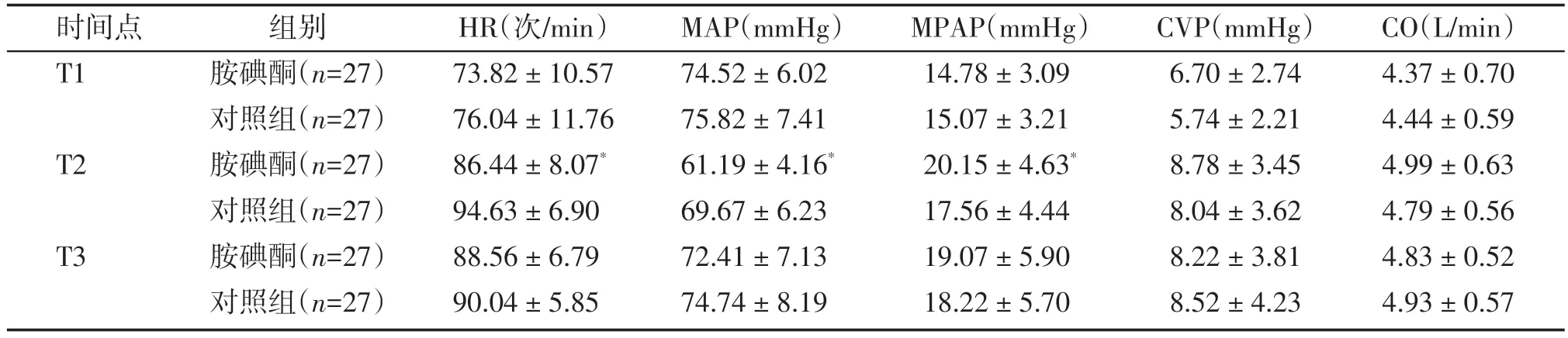

经两因素重复测量方差分析发现,T1~T3 时间点,胺碘酮组的MAP 整体上低于对照组(F组间=5.161,P<0.05),两组MAP 随着时间延长而降低(F时间=622.905,P<0.05),胺碘酮组MAP 下降幅度大于对照组(F交互=86.036,P<0.05)。对两组T1~T3时间点的MAP行两因素(分组、时间)方差分析发现,胺碘酮组T2时间点MAP明显低于对照组(F=34.586,P<0.05,表5),两组MAP在T1和T3时间点无明显统计学差异(F=0.498,P=1.246;F=0.484,P=0.269)。

2.5.2 心率(heart rate,HR)、平均肺动脉压(mean pulmonary artery pressure,MPAP)、中心静脉压(central venous pressure,CVP)和心输出量(cardiac output,CO)

经两因素重复测量方差分析发现,T1~T3 时间点,两组患者的HR、MPAP、CVP 和CO 整体无明显差异性(F组间分别为3.098、0.747、0.271、0.001,P值分别为0.084、0.391、0.605、0.970);对两组3 个时间点HR、MPAP、CVP 和CO 分别行两因素(分组、时间)方差分析发现,在T2 时间点,胺碘酮组HR 明显低于对照组(F=16.058,P<0.05,表5)、MPAP 明显高于对照组(F=4.410,P<0.05,表5),而CVP 和CO 则两组无明显统计学差异(F=0.593,P=0.445;F=0.445,P=0.224)。在T1 和T2 时间点,两组患者HR、MPAP、CVP 和CO 均无明显统计学差异(P>0.05)。

表5 两组患者血流动力学的比较Table 5 Comparison of hemodynamics between two groups()

表5 两组患者血流动力学的比较Table 5 Comparison of hemodynamics between two groups()

与对照组同一时间点比较,*P <0.05。

3 讨论

体外循环手术在开放升主动脉后出现室颤是比较常见的。长时间的室颤对开放后的心肌细胞造成诸多不利的影响。随着室颤时间的延长,心内膜下血管的阻力逐渐增高,加剧了心内膜下心肌缺血的程度;此外,心肌细胞水肿程度也随室颤的时长而增加[10]。室颤的心脏,其室壁张力和静脉压增高,故体外循环状态下需更高的灌注压才能达到原有正常的血液供应。室颤时,心肌频繁无规则地收缩以及心腔内压力的增高,使得心肌的耗氧量明显增加。上述各种因素导致了心肌供需氧极度不平衡,严重影响了心肌细胞的功能。

升主动脉开放后室颤的发生机制有多种,包括手术创伤、术中心肌保护不充分、心内排气不彻底、左室引流不充分、电解质和酸碱代谢异常、复温不及时和主动脉开放后的缺血再灌注损伤等[11],其中缺血再灌注损伤为主要的发生因素[12]。左室肥厚患者,由于其解剖结构的异常,容易出现心肌供需氧失衡和心内膜下心肌缺血,使得心肌组织对缺血再灌注的耐受性进一步减低[3]。另外,体外循环的灌注液不能充分到达心内膜下的心肌细胞,心肌保护效果常常欠佳。升主动脉开放后更容易发生室颤,且这种类型的室颤往往不易进行复律,故而降低这类患者室颤的发生尤为重要。

胺碘酮是Ⅲ类广谱抗心律失常药,对包括室颤在内的室性心律失常有良好的治疗效果[13-14]。在缺血再灌注期间,胺碘酮能提高心肌细胞的代谢效率,降低细胞膜的复极离散度,减少复极离散度增加所致心律失常的产生[5]。Samantaray等[15]报道,冠状动脉旁路移植手术,主动脉开放前3 min 给予150 mg 胺碘酮较空白对照组可降低开放后室颤发生率。但Mauerman等[7]研究发现,胺碘酮和利多卡因均不能减少室颤的发生。另外,Yilmaz等[8]研究显示,胺碘酮和利多卡因均较空白对照组减少主动脉开放后室颤的发生,但胺碘酮和利多卡因组之间减少室颤的发生无明显差异。上述临床研究结果虽有争议,但总体上表明胺碘酮对于主动脉开放后再灌注性室颤具有一定的治疗作用。

Mita等[9]进行了一项随机对照研究,进行主动脉瓣置换手术的左室肥厚患者,麻醉诱导后分别给予胺碘酮300 mg 负荷量+30 mg/h 维持量和利多卡因1 mg/kg负荷量+1 mg/(kg·h)维持量,主动脉开放后室颤发生率胺碘酮组明显低于利多卡因组,同时胺碘酮可以降低术后白介素-6和肿瘤坏死因子-α的产生。上述研究佐证了静脉应用胺碘酮对于左室肥厚患者缺血再灌注性室颤有治疗效果。

本研究进一步证实了静脉应用胺碘酮可降低左室肥厚患者体外循环手术升主动脉开放后室颤的发生率。在发生室颤的患者中,胺碘酮可减少除颤次数和除颤能量,室颤的持续时间也相应降低。使用胺碘酮的患者,其心脏的复跳不受影响、临时起搏器的使用率也未有所增加,然而临时起搏器的使用时间会延长,这可能与胺碘酮本身导致心率减慢的作用相关。在血流动力学的影响上,应用胺碘酮者,体外循环结束后的HR和MAP较对照组下降、MPAP 较对照组增高,而此时血管活性药的使用量较对照组偏大,这也与胺碘酮本身的不良反应有关,但患者的心排量和CVP 并未受影响,且手术结束时的血流动力学状态和对照组无明显差异性。在药物的使用上,虽然体外循环结束后的血管活性药剂量较对照组高,但手术结束时的剂量以及血管活性药总量均和对照组无明显差异性。总之,胺碘酮的使用是相对安全且有利于术中循环管理的。

综上所述,预防性静脉应用胺碘酮能降低左室肥厚患者体外循环下升主动脉开放后室颤的发生率并减少室颤持续时间、除颤次数和除颤能量。胺碘酮可引起暂时性心率、血压下降和肺动脉压增高以及血管活性药剂量的增加,但总体不影响血流动力学状态,也不增加血管活性药使用总量。