主观路径下的协管员组织合法性水平及其来源

——兼论对协管员改革方向的思考

句 华 郭凤林

一、引言

改革开放以来,随着经济社会的持续发展,公共部门编制规模的有限性、机构设置的滞后性,与社会经济事务增长性、多样性之间的矛盾日益凸显。面对不断涌现的新需求、新问题,各地政府不得不在编制之外聘用人手,“协管员”应运而生。30多年来,协管员的规模不断扩大,已成为公共部门人力资源中不容忽视的力量,据统计,截至2019年,北京市街乡镇协管人员已达50余万,远高于在编工作人员。(1)北京日报:《编外达50余万人!北京街乡镇工作人员与协管人员严重倒挂》,《北京日报》2019年4月18日。然而,与协管员队伍成长过程相伴相随的,还有社会上不绝于耳的批评之声。相关质疑大致可以分两类:一是认为协管员的设立缺乏法律依据,他们身份不清、责任不明、管理不严,容易引发公众质疑和法律纠纷;(2)钟玉明:《协管员壮大之谜》,《瞭望》2007年第34期。二是协管员替代公务员从事一线具体工作,容易造成机构膨胀和公务员“贵族化”,增加财政负担,助长官本位作风(3)李克杰:《协管员问题暴露法治软胁》,《人民论坛》2007年第22期。。

为什么协管员备受诟病却能“逆风飞扬”?当前学界主要从以下几个层面加以解析:一是需求动机。改革开放以来,政府职能的变迁、工作任务的增加,加之工作方式的陈旧单一,催生了政府对人力的更高需求。(4)黄冬娅:《转变中的工商所:1949年后国家基础权力的演变及其逻辑》,北京:中央编译出版社,2009年。二是制度条件。中国政府编制硬约束、预算软约束的制度环境,使得设立协管员成为可能。(5)叶静:《地方软财政支出与基层治理——以编外人员扩张为例》,《社会学研究》2016年第1期。三是法理基础。宪法和行政法为协管员的设立提供了依据。(6)章志远:《辅助行政执法制度比较研究》,《政府法制研究》2015年第11期。(7)俞宇、程迈:《协管员的法律地位探究》,《文化学刊》2019年第6期。四是历史传统。协管员是对中国以官吏役分流为特征的“半正式治理”传统的历史承继。(8)张紧跟、谢梦迪:《城市基层简约治理何以失效——以G市L区城市协管为例》,《中共福建省委党校学报》2016年第7期。五是调适机制。科层组织内部结构、行为策略以及制度资源的可调适性,使得协管员得以规避行政风险,获得生存空间。(9)吕德文:《“混合型”科层组织的运作机制——临时工现象的制度解释》,《开放时代》2019年第6期。

上述研究有助于从政府维度理解协管员的设立原因、设立依据和设立逻辑,但却主要停留在“为什么”(Why)的层面上,对设立之后的“怎么样”(How)的问题鲜少涉及,尤其缺乏对协管员合法性的整体判断。然而一个组织的存续除了正式制度的设计和内部资源支持之外,还必须得到社会的认可、接受与信任,也就是获得合法性。(10)[美]斯科特·W.理查德:《制度与组织——思想观念与物质利益》,姚伟等译,北京:中国人民大学出版社,2010年。相关研究表明,合法性不但有助于组织本身的持久发展,也有利于组织绩效的达成。(11)Tost,L.P.,“An Integrative Model of Legitimacy Udgments”, Academy of Management Review,Vol.36,No.4,2011,pp.686-710.而对公共部门来说,组织变革的合法性程度不但影响政府治理的有效性,也决定了变革本身的未来走向。事实上,近年来随着协管员队伍的膨胀,加之一些不规范行为的发生,社会各界对协管员改革的呼声渐高。但究竟改什么、怎么改,现有意见并不一致。改革思路主要有两类:一是“清理模式”,通过“清理”“只出不进”“转化为编制内人员或是社会组织”等方式,逐步减少乃至取消协管员;二是“融合模式”,打破公共部门编制“双轨制”,通过聘任制等方式实现协管员从身份到契约的转变,消除编制内外的身份待遇差异,统筹规划管理公共部门人力资源。(12)钱先航、曹廷求、曹春芳:《既患贫又患不安:编制与公共部门的收入分配研究》,《经济研究》2015年第7期。显然,改革面临方向上的选择。而研究协管员的合法性不但有助于把握协管员的组织特征与问题,还有利于选择协管员的制度变革路径,推进政府绩效的提升。

同时,从既有文献来看,当前研究多采用“自上而下”(Top-Down)的方式,通过对协管员所属和管理部门的案例分析等方法,探讨协管员现象,缺乏对政府部门之外服务对象的“自下而上”(Bottom-Up)式研究,即从公众视角下的协管员认知评价出发,思考协管员的制度建设问题。但对于合法性研究来说,后者尤为重要。这是因为,一方面,组织的合法性“存在于旁观者的眼中”;(13)Zimmerman, M.A., Zeitz, G.,“Beyond Survival. Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy”, Academy of Management Review,Vol.27,2002,pp.414-431.另一方面,政府改革,包括协管员制度发展方向的选择,都应当以服务人民为宗旨,以民众认知、感受和评价为重要依据。本文试图弥补这一缺陷,基于2018年5月—8月A市协管员制度调研成果,尝试从自上而下和自下而上相结合的方式,来考察协管员的组织合法性来源及其水平。在“自上而下”维度上,我们将聚焦于制度分析方法,以改革开放以来中央和地方颁布的协管员相关法规等客观信息为研究对象,分析制度的设计目标及扩散情况;在“自下而上”维度上,我们拟从公众对协管员的评价出发,考察评价者视角的协管员合法性水平及其构成,并在此基础上,进一步探讨组织内外部因素对于制度变迁的可能影响。

二、协管员的由来与制度化历程

(一)协管员的概念及特征

顾名思义,“协管员”指的是协助政府管理社会公共事务的人员,它最早见诸报章是在1981年。(14)人民银行湘潭市支行河西办事处:《严格控制货币投放必须加强现金管理》,《金融研究》1981年第10期。但在此之前,政府为解决公共管理难题而以“协管员”之名聘用辅助人员的探索已经先行。最初,聘用协管员主要为应对城乡集贸市场管理难题,1979年,广东省工商部门便在全省建立了市场协管员制度,很快武汉、上海等市场活跃地区纷纷效仿。(15)黄冬娅:《转变中的工商所:1949年后国家基础权力的演变及其逻辑》。随着经济的发展,城市化的加快,地方政府的管理压力不断加大,协管员在流动人口(16)上海市人民政府:《1988年上海市聘任户口协管员》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/lar/e3ecbd9cab0 eaf9fdbe96da3e10837a2bdfb.html.、交通(17)《云南省聘任公安道路交通协管员暂行办法(云政发〔1991〕89号)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/lar/2fa326c4a982ca15f6d1868a69563881bdfb.html.及治安(18)戴有斌、张连城:《为了特区的稳定》,《时代潮》1994年第8期。等管理领域也相继出现。进入21世纪,为适应城市管理的需要并解决国企下岗职工再就业问题,以上海为代表的各级地方政府开始大规模设立公益类协管员岗位,协管员的数量与种类在全国范围内随之激增。2018年,北京市的专职协管员共有49类,其中公益性岗位19类、约9.7万人,非公益性岗位30类、约14.1万人,加上街聘街用的协管人员,数量极为可观。(19)北京日报:《编外达50余万人!北京街乡镇工作人员与协管人员严重倒挂》,《北京日报》2019年4月18日。

从本质上看,“协管员现象”并非改革开放的新事物。对于公共部门来说,非正式特别是临时雇用自古有之。中国有着长久的使用非正式人员从事公共事务的历史,早在秦汉时期,正式官员之外的“吏”“役”便已出现。进入20世纪,国家对于劳动者的保护逐渐增强,组织长期聘用非正式人员不予“转正”不再合法,临时聘用就成为公私部门应对人力短缺的主要策略。例如,美国联邦政府的临时雇员(temporary employees)常年存在,数量占总雇员的7%—8%左右(20)United States Office of Personnel Management(简称为OPM), “Temporary Employment in the Federal Government—A Report to Congress by the U.S. Office of Personnel Management”,2013年9月3日.;改革开放前,我国国家机关和事业单位也常常聘用临时工,1957年广州便有相当数量的临时工从事市场管理(21)黄冬娅:《转变中的工商所:1949年后国家基础权力的演变及其逻辑》。。然而,经过30多年的发展,“协管员”与“临时工”已经不能完全等同,原本带有临时聘用色彩的协管员已经逐步走向制度化,呈现出超越传统临时工的另类特征。

第一,协管员的内涵已有别于临时雇用。尽管到目前为止,协管员还没有统一的官方定义,但其含义在实践中已基本达成共识,即指那些在正式编制之外,由各级政府部门招聘、经费由财政负担、依法协助从事管理服务的工作人员。(22)李保增:《公共事务协管人员的从业动机及其影响》,《魅力中国》2010年第5期。这与我国党政机关内临时工的内涵有所不同。一方面,1994年劳动法颁布之后,具有法律意义的“临时工”一词已不存在(23)劳动和社会保障部,《劳动部办公厅对〈关于临时工的用工形式是否存在等问题的请示〉〈的复函》(劳办发[1996]215号),北大法宝:https://www.pkulaw.com/chl/27e3fe35f4d4b467bdfb.html.;另一方面,现实生活中的临时工主要被用于指代那些在机关中从事保洁、传达、车辆驾驶等后勤工作的聘用人员,这一群体一般不被称作“协管员”。(24)周敏、赵子建:《基层政府人员编制隐性膨胀问题研究——以A省YZH市CHD区乡镇街道机关为例》,《中国行政管理》2010年第12期。

第二,除了工作内容不同之外,协管员对于临时雇用的“超越”还体现在任期上。应对临时性、季节性等短期任务是临时雇员的核心特征,因而公私部门的临时雇用一般都有严格的任期限制。对此,我国的相关政策文件多有提及,强调使用临时工必须签订合同,合同期满予以辞退。(25)《国务院关于改进对临时工的使用和管理的暂行规定(一九六五年三月十日发布)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/chl/50a65cd744d5cc8abdfb.html.美国规定联邦政府临时雇员连续任职期限最长不能超过2年(26)United States Office of Personnel Management(简称为OPM), “Temporary Employment in the Federal Government—A Report to Congress by the U.S. Office of Personnel Management”,2013-09-13.;中国古代的吏役制度对于服务时间也有规定,在明代,吏役的服役时间是九年;在清代,书吏的服役期限是五年,衙役的服务期限为3年。如果留用任期届满、已被黜退,或是改名换姓、冒名顶替的吏役,官员将受革职等处分。(27)瞿同祖:《清代地方政府》,北京:法律出版社,2003年。而现有协管员相关法规中一般只规定了聘用合同的期限(一般1—5年),最长服务任期条款则至今未见。我们调研发现,截至2018年8月北京市某乡镇城管队中有47%的协管员任职超过10年,最长的任职时间是13年。可见,协管员已经逐步摆脱临时性特征,发展成为公共部门人力资源中的常设力量。

第三,协管员聘用的强制性程度超过传统临时雇用。与私营部门不同,公共部门的人力配备需要有法律依据。在计划经济时代,大量使用临时工的单位主要是企业,相关工作由劳动部门计划管理,临时工的数量(28)1950年政务院规定搬运事业中临时工数量不得超过正式工的10%,临时工作,过三百个劳动日以后,应作为经常工人待遇.参见《政务院关于废除各地搬运事业中封建把持制度暂行处理办法(一九五○年三月二十四日政务院第二十五次政务会议通过 一九五○年四月三日公布)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/chl/4f0ccf2a2253b458bdfb.html.、待遇(29)《中华人民共和国劳动保险条例(一九五一年二月二十三日政务院第七十三次政务会议通过,一九五一年二月二十六日 政务院以政秘字134号命令公布)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/chl/55d00ceb2d6f9d82bdfb.html.、招聘渠道(30)《国务院关于各单位从农村中招用临时工的暂行规定(1957年12月13日国务院全体会议第六十五次会议通过)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/chl/2c39e91237222393bdfb.html.等也有着相应规定。1962年,国营事业单位、国家机关和人民团体使用临时职工被要求参照企业管理。(31)1962 年,国务院印发关于国营企业使用临时职工的暂行规定,规定国营事业单位,国家机关和人民团体使用临时职工,可以参照国营企业临时工实行劳动计划管理.但总的来看,相关政策规定多以临时工整个群体为对象,较少涉及具体的工作类别,更少见“应当配备”之类的条款。相对于正式人员,两类用人单位对于临时工的聘用都有着较大的自主权,1965年中央更明确提出“严格控制固定工人数,便利使用临时工”的原则,临时工数不作为计划控制指标,只要在工资总额范围内,用人单位有权自行决定临时工的聘用。(32)《国务院关于改进对临时工的使用和管理的暂行规定(一九六五年三月十日发布)》,北大法宝:https.//www.pkulaw.com/chl/50a65cd744d5cc8abdfb.html.

除了临时工外,协管员的概念还常被等同于“编外人员”。但从协管员的实践概念来看,协管员的概念范围要小于编外人员。崔晶在对L县编外人员的考察中,编外人员主要有三大类:一是纳入地方管理的编外人员,工资由财政部门统一发放,用人单位与聘用人员依法签订劳动合同,依法缴纳各种社会保险;二是带有志愿者性质的工作人员,主要是大学生村官、“三支一扶”大学生、社区民生志愿者、工会社会工作者等;三是单位自行聘用人员,由用人单位根据自身工作实际制定招聘计划,自行招聘,并与聘用人员依法签订劳动合同,聘用人员工资由单位自行筹款支付。(33)崔晶:《基层治理中的非正式雇员与“隐形之轨”——基于L县的实证分析》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2020年第3期。从严格意义上来讲,协管员属于编外人员,但并不能与之完全等同:协管员更多提供的是与民众直接接触的公共管理和服务,是一种“准街头官僚”(34)魏程琳:《准街头管理者的示范与治理——以城管部门协管员为例》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2018年第3期。或就是“街头官僚”(35)董伟玮、李靖:《街头官僚概念的中国适用性.对中国街头官僚概念内涵和外延的探讨》,《云南社会科学》2017年第1期。,服务更具灵活性和感性。(36)韩志明:《街头官僚的空间阐释——基于工作界面的比较分析》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4期。

(二)协管员的产生动因

一般说来,组织结构的变化源自内部效率追求与外部环境影响两方面因素(37)Meyer., W., Rowan, B.,“Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony”, American ournal of Sociology,Vol.83,No.2,1977,pp.340-363.,而当改革是渐进的、且并无外部强制力量时,内部效率追求就可能是组织变迁的主要动力。(38)Tolbert, P.S., Zucker, L.G.,“Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations. The Diffusion of Civil Service Reform, 1880-1935”, Administrative Science Quarterly,Vol.28,No.1,1983,pp.22-39.同样,协管员的出现也是为解决政府的管理难题,主要原因可以分为四大类。

其一,在编制硬约束下完成工作任务。比如,最早设立协管员的是经济活跃地区的工商部门,开放搞活政策使得市场主体骤然扩大,原来只需面对少量商贩的工商部门,人员缺口倍增。1983年,全国有一万多个集市无人管理,许多违法案件无力查处(39)《国务院批转国家工商行政管理局关于工商行政管理部门增加事业编制的请示的通知》(国发〔1983〕124号),http.//www.beiing.gov.cn/zhengce/zfw/zfw/szfw/201905/t20190523_70840.html.,而增加正式编制的工作又屡次受阻,这就导致政府各部门不得不大量使用编外或超编人员。(40)朱光磊、李利平:《公务员占人口的适当比例问题刍议》,《中国行政管理》2009年第9期。

其二,在财政经费不足时创收“养编”。经费不足问题也是协管员设立的背后推手。改革开放初期,由于政府财政收入有限,也由于财政预算制度不健全,工商部门的工作经费不能全额拨付,需要通过收费自筹补足。于是,聘用协管员收费创收便成为这些“吃杂粮”部门的理性之选。(41)黄冬娅:《转变中的工商所:1949年后国家基础权力的演变及其逻辑》。

其三,在管理能力欠缺的条件下弥补不足。协管员的出现也是各部门工作方式单一、激励政策有限的体现。相较于正式的公务员,协管员的工作通常在服务的最前线,从事的是最苦最累的基层公共服务工作,通常是协助维护公共秩序人员或协助单位做一些管理事务。(42)李保增:《公共事务协管人员的从业动机及其影响》,《魅力中国》2010年第5期。也因此,这些职位不需要有高技能、高水平、高能力, 但要能听使唤、有韧性、能吃苦。(43)胡晓东:《我国政府“编外人员”隐形膨胀研究——一个基于我国地方政府的案例调查》,《甘肃行政学院学报》2017年第2期。对于基层政府来说,在不断增长的基层公共服务需求面前,引入协管员来应对繁杂的公共事务是最便捷的方法。就“协管员是否应当取缔”的问题,我们曾问及A市某街道办事处主任,他表示,基层工作复杂,临时任务繁多,目前工作的主要方法还是“上人”,而在政策范围内已经“没有什么可以调动街道和社区干部积极性的好办法”,因而保留一支调配相对灵活的协管员队伍十分重要。(44)2018年6月25日某街道协管员规范化管理调研。

其四,利用公共职位解决就业难题。进入21世纪,除了作为政府管理的补充力量之外,协管员岗位开始被用于解决城市下岗工人再就业难题,各级地方政府开始大规模设立公益类协管员岗位。比如,2003年上海启动“万人就业项目”,建立交通、市容环境等九支协管员队伍,到2013年,总人数已达7万。(45)中国新闻网:《上海7万协管员年内转制 已“非正规就业”10年》, 2014年8月12日。参见:https://www.chinanews.com.cn/sh/2014/08-12/6483716.shtml.

(三)协管员的制度扩散

最初,协管员的聘用只是个别地方、个别领域政府部门的应急之举,并无法律可依。随着管理压力的加大,聘用协管员补充人手逐步成为常规性做法,相关法规陆续颁布,协管员制度迅速向全国扩散开来。组织密度或是制度扩散程度常被作为合法性的客观评价指标,Tolbert和Zucker(46)Tolbert, P.S., Zucker, L.G.,“Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations”, The Diffusion of Civil Service Reform, pp.1880-1935”.曾以公务员制度在美国城市被采纳的比率来测量其合法性水平。这里我们也沿袭这一路径,借鉴两位学者以公务员制度法规为变量的测量方式,通过改革开放以来中央和地方有关协管员的法规情况分析协管员制度的合法性,法规数据来源为北大法宝。截至2019年2月1日, “北大法宝—法律法规数据库”中全文含“协管员”关键词的相关法律法规共计7078篇,包括地方法规规章6723篇,中央法规司法解释181篇,法律动态156篇,立法草案10篇,工作报告4篇,法规解读2篇,白皮书2篇。其中,标题含“协管员”关键词的相关法律法规共计114篇,其中地方法规规章101篇,法律动态13篇,中央法规司法解释1篇。

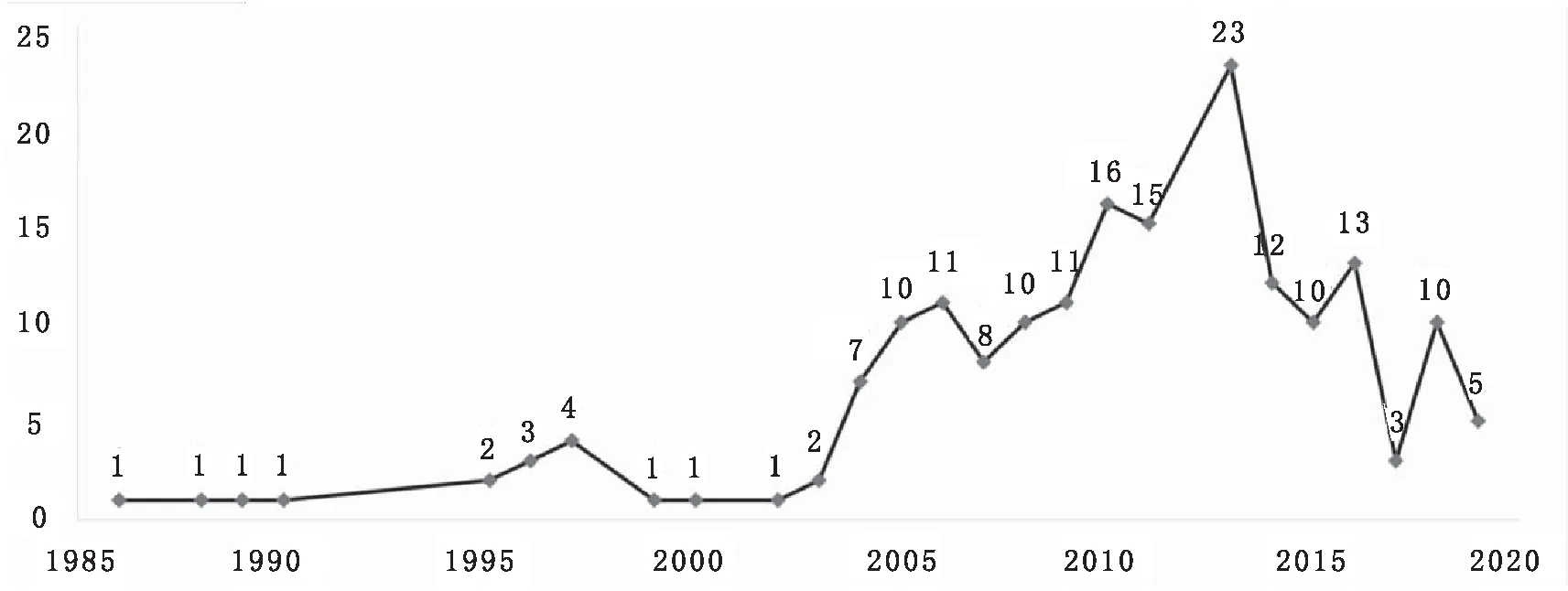

研究发现,首先,协管员法规的颁布经历了从地方创新到中央认可,再到全国扩散的过程。在这一进程中,上海市的创新实践起到了重要的引领作用。最早以法规形式允许聘用协管员的是上海市政府,1986年上海发布《城乡集市贸易管理规定实施细则》,规定集市经区县工商局批准可以聘用协管员;1988年发布《上海市暂住人口管理规定》,规定公安机关可聘用专职或兼职的户口协管员。(47)“经区、县工商行政管理局批准,集市管理办公室可聘用退休职工担任集市协管员,从事公益劳动,协助管理集市.”参见上海市城乡集市贸易管理规定实施细则(1986年11月15日上海市人民政府发布),参见北大法宝:https.//www.pkulaw.com/lar/024ad06dbddb99a4793d5f2806062eddbdfb.html.而后,上海的做法得到了中央某种程度的确认,1989年公安部发布的法规中提及“派出所要依靠户口协管员等来管理外来人口”;1990年国家工商行政管理局颁布的法规提到“集市协管员要佩戴统一标志”等(48)《公安部治安管理局关于解决城市公安派出所工作改革中几个问题的意见及集贸市场管理基本规范(试行)》,北大法宝:https://www.pkulaw.com/chl/7245137c5588b55abdfb.html.,但二者均未形成强制性要求。直到1997年国务院批转公安部《关于完善农村户籍管理制度的意见》明确要求聘用协管员之后,中央对地方政府聘用协管员行为从最初的默认逐渐向制度化方向转移,协管员相关的法规数量有了一定的增长。而几乎与此同时,下岗职工再就业成为社会热点问题,2003年上海市又率先以协管员岗位解决再就业难题,这种做法很快受到中央的肯定(49)政府投资开发公益性就业岗位,比如社区劳动保障协管员,交通协管员,治安协管员等,一方面可以满足服务社会公众的需求,使群众享受到更安全、更清洁的环境,得到更方便的社会服务,另一方面也有效地解决了就业困难人员的再就业问题。参见中共中央宣传部,劳动和社会保障部关于印发〈进一步加强就业再就业工作宣传提纲〉〈的通知(中宣发〔2005〕42号),北大法宝:http.//www.pkulaw.com/chl/f9e4c3daf75deabcbdfb.html.,一些公益性岗位陆续被开发出来,国家层面对协管员的制度规范也不断增多。2000年以来,协管员相关法规出台数量从个位数逐步上升为两位数,2013年达到23部(见图1)。

图1 协管员中央法规数量分析(截至2019年2月)资料来源:根据北大法宝相关法规绘制。

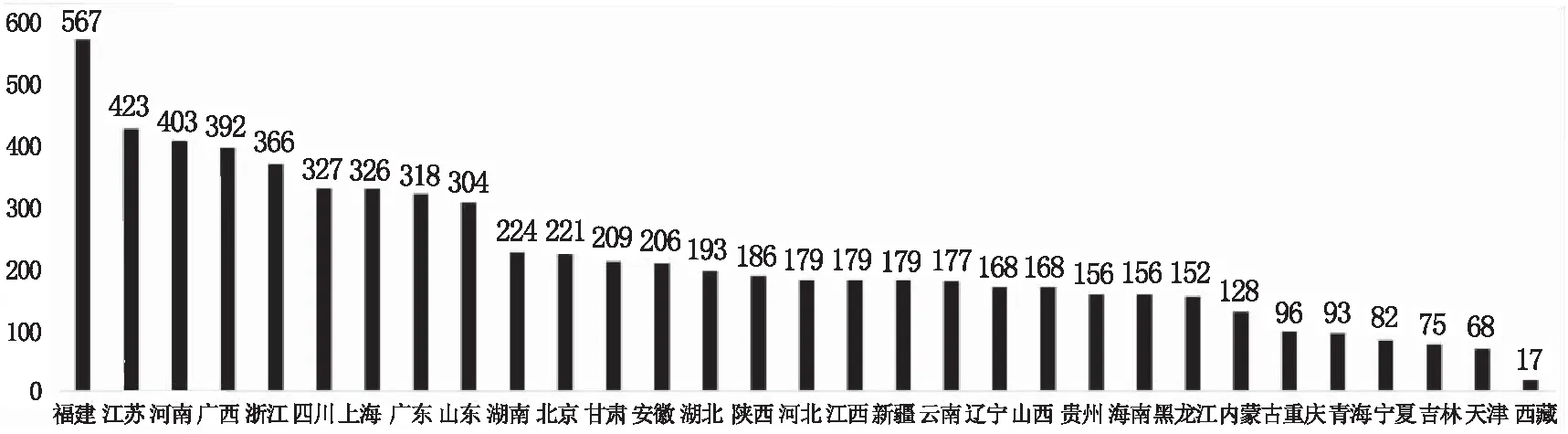

其次,协管员的制度扩散已经达到较高水平。这主要体现在两个方面:一是从地方层面来看,协管员制度已在全国范围内广泛采用,并且各地不同种类协管员的设立大都拥有法规政策依据,只是法规层次各不相同、效力有所差异而已。在济南,法规包括法规规章、国务院文件、国务院部委文件、省政府文件、省级部门文件、市政府文件7 类。(50)济南市编办:《基层协管员现状研究与规范管理探讨(上)》,《机构与行政》2015年第11期。截至2019年2月,除港澳台外,全国30个省市自治区政府均有涉及协管员的法规颁布,协管员制度的采纳范围已遍及全国(见图2)。协管员数量也已远超正式在编人员,一些地方达到2∶1(51)周敏、赵子建:《基层政府人员编制隐性膨胀问题研究——以A省YZH市CHD区乡镇街道机关为例》,《中国行政管理》2010年第12期。,甚至更高。(52)吕芳:《中国地方政府的“影子雇员”与“同心圆”结构——基于街道办事处的实证分析》,《管理世界》2015年第10期。

图2 各省级行政区协管员相关法规发布数量(截至2019年2月)资料来源:根据北大法宝相关法规绘制。

二是协管员制度已遍及各类公共管理和服务领域。以中央层面为例,1997年公安部法规经国务院批转,对中央其他部门形成强烈的示范效应。随后,获得中央许可、具有强制性的协管员种类开始陆续增多,如1997年的煤矿安全管理协管员,1999年的粮食市场协管员,2000年的交通协管员,2003年的流动人口协管员,2004年的打假协管员、药品质量监督协管员、特种设备安全监察协管员等。截至2019年2月,中央法规提及的协管员共有32个类别,出自21个中央部委,涉及人口、治安、卫生、社会保障、交通、安全、规划、环保、文化管理等各个领域(见表1)。

表1 协管员的类别及设立部门

三、组织合法性主观评价的重要性及研究设计

(一)组织合法性评价的两条路径

合法性是理解和解释组织现象的重要概念。早期的合法性研究主要是在政治学领域,亚里士多德、卢梭等都对这一问题有过论述。而自马克斯·韦伯明确提出合法性概念以来,相关探讨从政治走向社会,其他组织类型也被纳入研究范畴。与政治合法性关注宏观层面政治权力、政治秩序的合法性不同,组织合法性主要关注微观层面社会实体的合法性问题,其定义也更加宽泛,即一个实体的行为在社会建构的规范、价值、信念和身份系统中是合意的、正当的或适当的。(53)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy, Strategic and Institutional Approaches”, Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.

现有文献对组织合法性水平的评价分为客观与主观两条路径。早期研究多为客观路径,聚焦组织创新被环境认可的程度,主要依据与组织创新相关的客观信息,分析新兴制度被采用的广泛性、持久性(54)Tolbert,P.S.,Zucker,L.G.,“Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations”, The Diffusion of Civil Service Reform, pp.1880-1935.以推断其合法性水平,组织密度(55)Carroll,G.R., Michael T.,“Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspaper Organizations”, American Sociological Review,Vol.54,No.4,1989,pp.524-541.、专业资格认证(56)Ruef,M., Scott, R.,“A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science Quarterly,Vol.43,No.4,1998,pp.877-904.、政府的许可(57)Zhou, X, “Occupational Power, State Capacities and the Diffusion of Licensing in the American States. 1890-1950”, American Sociological Review,Vol.58,No.4,1993,pp.536-552.、媒体报道的数量与倾向(58)Deephouse, “Does Isomorphism Legitimate?”, Academy of Management Journal,Vol.39,No.4,pp.1024-1039.等都曾被学者用作合法性的测量指标。然而从根本上说,组织合法性是人的主观产物。它虽然“被客观地拥有”,却被“主观地创造”。(59)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy. Strategic and Institutional Approaches”,Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.那么,这种主观产物是怎么被创造出来的?谁是合法性的判断者?判断的过程是怎样的?对于这些问题,早期的文献缺乏足够的关注。相关研究主要基于制度和战略两个视角:制度视角(institutional approach)着眼于制度过程的心理和社会认知,(60)Bitektine, A.,“Toward A Theory of Social udgments of Organizations——the Case of Legitimacy, Reputation, and Status”, Academy of Management Review,Vol.36,No.1,2011,pp.151.强调外在环境因素所产生的文化压力对组织的形塑作用;战略视角(strategic approach)则更为主动,认为合法性是可以管理和建构的,组织可以通过操控或建立某种有感染力的象征符号以获取社会的支持(61)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy. Strategic and Institutional Approaches”,Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.。

但无论是制度视角还是战略视角,所探讨的本质上都是集体层面(collective-level)的、已经形成共识的合法性,个体层面(individual-level)的评价者被置于一个近乎被动接受的地位,他们在合法性判断中的能动作用常被忽略。(62)Tost,L.P.,“An Integrative Model of Legitimacy Udgments”, Academy of Management Review,Vol.36,No.4,2011,pp.686-710.于是近年来,组织合法性研究的评价者视角(evaluator approach or audience based)(63)Bitektine,A.,“Toward A Theory of Social Udgments of Organizations——the Case of Legitimacy, Reputation, and Status”,Academy of Management Review,Vol.36,No.1,2011,pp.151.逐步形成,合法性判断的微观动力机制成为近十年来学界关注的核心议题之一(64)王建国等:《组织合法性:微观层面的理论研究与前沿分析》,《科技进步与对策》2020年第2期。。有别于传统的客观路径,主观路径关注评价者对组织的认可程度,尝试直接测量评价者的主观态度进而推断组织的合法性。一些学者开发了组织合法性主观感知量表,用于测度企业利益相关者的认可程度。(65)Certo, S., F.Hodge, “Top Management Team Prestige and Organizational Legitimacy——An Examination of Investor Perceptions”,Journal of Management Issues,Vol.19,2007,pp.461-477.但从总体来看,有关公共部门创新的制度化或合法性研究还不充分(66)Ulf Helmar, “The Institutionalization of Public Sector Innovation”, Public Management Review,Vol.23,No.1,2021,pp.53-69.,对于公共部门组织现象主观评价的研究就更为鲜见。本文的研究也正基于此。

(二)主观路径对于协管员制度合法性评价的重要意义

显然,遵循客观路径,仅以制度扩散程度作为评价指标,协管员制度已经具有较高的合法性。然而,组织密度或是制度普及程度指标具有一定的局限性,它并不是对合法性的直接测量。制度的普及化程度显示了其应用的广度,但并未体现其正式化的程度,仅仅以此来推断协管员制度的合法性并不足够。更为重要的是,协管员固有的“非正式”“半官方”特征,使其与其他政府制度创新产生相当大的差异。首先,协管员相关法规具有“弱法律”属性,各类协管员的设立虽有法规依据,但立法层次普遍不高,强制性与规范化程度有限。一方面,中央层次的大多是部门规章,条款也点到为止,统一性的管理规范并未出台,地方的制度化建设也常流于形式,形成“看着有用、听着管用、实际没用”的局面(67)济南市编办:《基层协管员现状研究与规范管理探讨(上)》,《机构与行政》2015年第11期。;另一方面,各地各部门在协管员设立问题上拥有相当大的自主权。目前协管员的政策法规依据分为中央、省级、市级等不同层次,层次越低,效力越差,一些协管员只是某些地方的特别设置,比如A市某区的文化协管员即是该区特色。

其次,与公务员制度相比,协管员制度的不稳定性更强,改革面临更多被中止的风险。1991年全国工商所协管员人数达20多万,与正式人员人数相差无几,比1984年增加了4倍多。(68)刘敏学:《在工商行政管理所条例新闻发布会上的讲话》,《中国工商报》1991年4月29日。1995年开始,配合着工商管理体制的改革,全国工商所统一核定编制,编制内人员纳入行政序列,要求各地停止雇用协管员,当时共清退4.7万名市场协管员,分流了4.58万名聘用的市场服务人员。(69)黄冬娅:《转变中的工商所:1949年后国家基础权力的演变及其逻辑》。近年来,各地方陆续启动对协管员的规范化管理,“清理”“只出不进”等也成为改革的关键词。(70)2018年8月24日B市基层队伍建设调研。显然,如果就制度的持久性稳定性而言,协管员的合法性就要大打折扣。从某种意义上来说,协管员制度普及化程度与正式化程度的不匹配,也正是其“逆风飞扬”的背后原因。

更为重要的是,客观评价无法替代主观测量。组织合法性本质上是人的主观产物,客观的“合法律性”并不等于人们心中的“合法性”。比如,从理论上推断,协管员是政府雇员,他们的设立具有一定的法规依据,政府的合法性理应溢出(legitimacy spillover)(71)Kostova, T., Zaheer, S.,“Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity——the Case of the Multinational Enterprises”, Academy of Management Review,Vol.24,No.1,1999,pp.64-81.,投射到人们头脑当中,进而帮助协管员制度获得合法性。然而现实却并非如此,即使有政策法规的护航,协管员的合法性却常常遭到公众质疑。一些协管员还需要依靠与正式人员相像的制服“以假乱真”才能获得认可。例如,一名交通协管员曾对《瞭望》新闻周刊说:“刚刚建队时,制服的样式跟交警差别很大,群众一眼就能认出,经常不服管。”“现在这身制服,很多人分不清是警察还是协管员,听话多了”。(72)钟玉明:《协管员壮大之谜》,《瞭望》2007年第34期。可见,公众的主观态度不但直接影响着协管员工作的成效,也会放大其制度合法性上的缺陷,使得协管员面临着较大的“身份危机”。

(三)主观路径的合法性测度

主观路径的合法性评价首先需要回答“谁是评价者”的问题。从理论上来说,组织所有的利益相关者都是评价者,都会对其合法性产生影响,既包括组织内部不同层级的相关人员,也包括组织外部的相关主体。这些主体常常以某类组织的形式出现,对于企业来说,它的外部评价者一般包括政府、行业认证机构、资助组织、专业组织、工会、媒体和公众等。但是,并不是每类主体都具有同等的影响力,评价者与制度环境中的主流信仰和价值关系越密切,对组织的影响越大。(73)Ruef,M., Scott, R.,“A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science Quarterly,Vol.43,No.4,1998,pp.877-904.一般来说,作为规制者的政府、行业标准制定者的专家、大众舆论引导者的媒体更具话语权(74)Bitektine, A.,“Toward A Theory of Social udgments of Organizations——the Case of Legitimacy, Reputation, and Status”, Academy of Management Review,Vol.36,No.1,2011,p.151.,这也是早期研究特别关注这三类群体的原因。此外,评价者的影响力并不是一成不变的。不同时期,不同环境下,利益相关者对组织的作用也会不同。比如,企业制度的合法性测度量表通常只包括员工、供应商、竞争者和顾客四类评价者,而在转型社会中,政府和投资者也因其作用的凸显而被纳入其中。(75)杜运周、张玉利、任兵:《展现还是隐藏竞争优势:新企业竞争者导向与绩效U型关系及组织合法性的中介作用》.《管理世界》2012年第7期。

首先,与企业相比,协管员制度合法性的评价者则相对少些。协管员属于政府一员,且专业性不强,政府、专业组织、行业认证机构等企业外部评价主体对协管员并不适用。对于协管员来说,最为重要的外部评价者是媒体与公众。由于公众是协管员的主要服务对象,公众的认可是协管员合法性的重要影响因素,且现有研究缺少相关探讨,因而本文聚焦公众视角,尝试测量公众眼中的协管员合法性水平。

其次,主观路径下合法性水平的测度还需要解决“评价内容”的问题,回答这一问题可以从合法性类型划分中寻找答案。关于合法性类型,不同的学者有不同的阐述。斯科特(76)[美]斯科特·W.理查德:《制度与组织—思想观念与物质利益》,姚伟等译,北京:中国人民大学出版社,2010年。从制度形成的三大基础要素角度,提出三种合法性类型,即通过遵守相关的法律法规而获得规制合法性(regulative),通过遵循深层次的道德要求而获得规范合法性(normative),通过遵守更深层次的共同信念、共同的行动逻辑或是被认可的角色与结构模板而获得文化—认知合法性(cultural-cognitive)等。Aldrich和Fiol(77)Aldrich, H.E., Fiol, C.M.,“Fools Rush in The Institutional Context of Industry Creation”, Academy of Management Review,Vol.19,1994,pp.645-670.将合法性分为认知合法性(cognitive legitimacy)和社会政治合法性(sociopolitical legitimacy),如果一个组织符合社会既有组织的特征或规范而被认为是“理所当然”(taken-for-grantedness),则获得认知合法性;而当一个组织特立独行,其结构与行为异于常规,则评价者就会去判断组织结构、行为、成果的可接受度,进而对该组织做出“支持”“惩罚”或是“敦促改革”等决策。Suchman(78)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy Strategic and Institutional Approaches”, Academy of Management Review,Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.进一步将社会政治合法性区分为实效合法性(pragmatic legitimacy)和道德合法性(moral legitimacy)。实效合法性取决于是否给评价者个人带来福利,而道德合法性则取决于是否给社会带来福利。为此本文采用Suchman的分类方法,将组织合法性进一步区分认知合法性、实效合法性和道德合法性,试图从这三种合法性类型出发对协管员现象的合法性进行测量。

最后,主观路径的合法性测评还需要解决评价者的合法性判断如何形成的问题。一般来说,评价者对组织合法性的总体判断由不同类型的合法性判断汇聚而成。(79)相关判断分为主动和被动两种信息处理模式(mode of information processing)。由于认知合法性主要来自社会既有的共同认知和观念,评价者只需被动接受(passive mode);道德合法性和工具合法性的判断则需启动主动模式(active mode)或评价模式(evaluate mode),评价者需要积极主动地搜寻各种相关信息而对组织进行评价。(80)Tost,L.P.,“An integrative model of legitimacy udgments”, Academy of Management Review,Vol.36,No.4,2011,pp.686-710.当一个组织的认知合法性信息或符号特别明显,比如一个创新机构归属于某个知名或是具有合法性的组织,则观察者的主动评价就会止步,认知合法性判断就成为总体合法性判断的主要来源。(81)Brown, N., Deegan, C.,“The Public Disclosure of Environmental Performance Information——A Dual Test of Media Agenda Setting Theory and Legitimacy Theory”, Accounting and Business Research,Vol.29,No.1,1998,pp.21-41.

有鉴于此,本文试图测度公众对于协管员制度合法性的总体看法,并在此基础上,进一步分析公众的合法性判断是如何形成的,即:

(1)公众对协管员制度合法性的整体看法如何?

(2)公众的总体评价是否是由认知合法性、工具合法性和道德合法性构成?

(3)三种合法性对于公众判断协管员存在必要性是否存在不同影响?哪种影响最大?

(四)数据来源

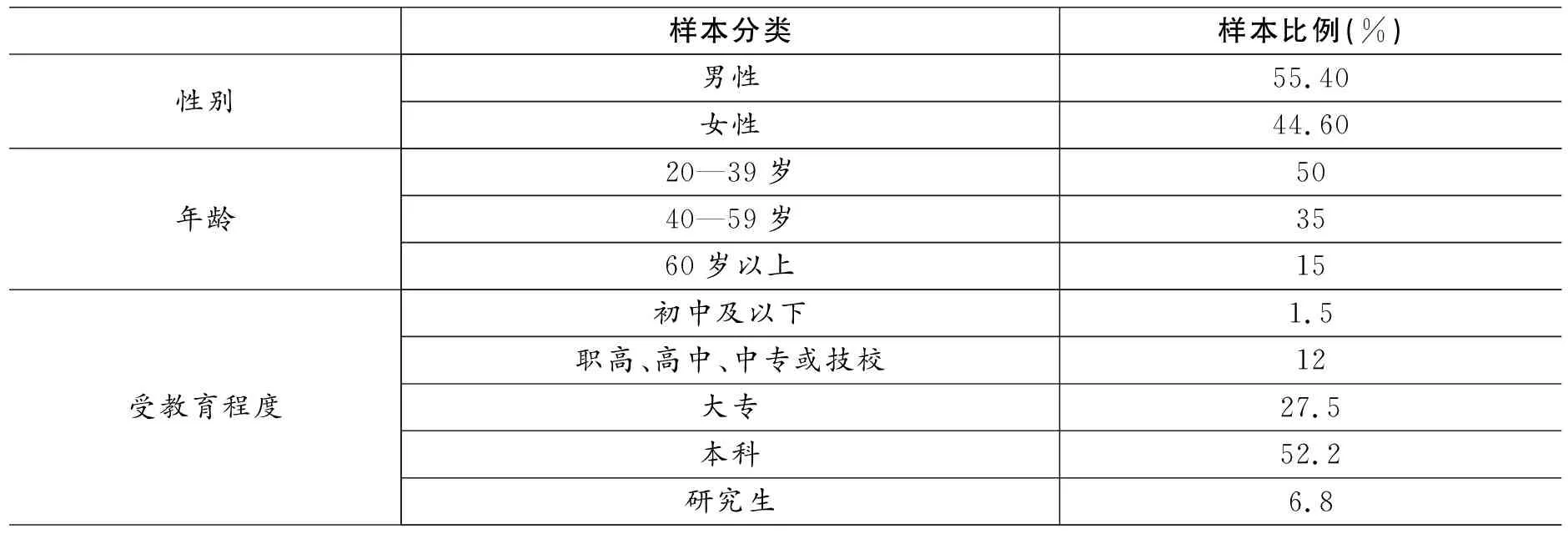

为此,我们设计了一项《A市居民协管员认知状况调查》,考察公众对协管员职业存在必要性的认知。这项调查采用了网络问卷调查的方式,委托KuRunData中国在线调研公司在A市完成了1000份样本调查。调查于2018年8月14日到8月17日之间展开,利用网络调查的形式,访问了A市“跟协管员打过交道或接触过的”1000名受访者,调查采用2010年人口普查数据作为配额标准,让受访人的性别、年龄尽量与A市人口总体结构相一致,并能够覆盖其所有区县。受访者的基本分布如表2所示。

表2 居民网络调查样本分布

此外,我们还对A市范围内的138名在职协管员进行了问卷调查,如下分析中标明“A市协管员调查数据显示”的即为此项调查数据结果。

四、主观路径下的协管员组织合法性水平

(一)协管员整体合法性水平

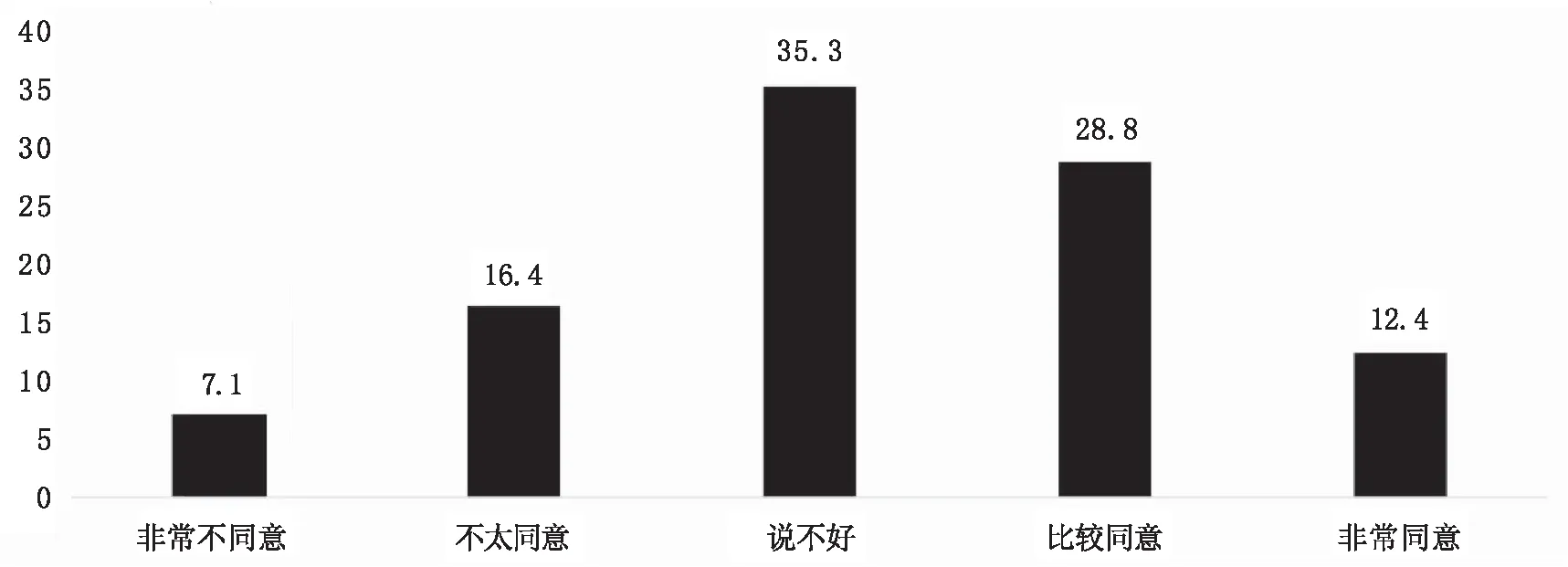

组织的社会合法性水平突出表示为民众对其存在必要性的评价。为此我们首先设置了协管员设置必要性与否选项,考察公众对协管员的整体合法性认知水平。而在如何测量民众对协管员的存在必要性认知问题上,既有研究显示,对于诸如社会福利之类公共服务的供给,当加入供给成本因素时,公众愿意支持这项服务供给的比例通常会显著降低。(82)Cohen, N., Mizrahi, S., & Yuval, F.,“Public attitudes towards the welfare state and public policy—— the Israeli experience”,Israel Affairs,Vol.17,No.4,2011,pp.621-643.为此,我们在测量公众对协管员的整体合法性水平时,采取了“Willingness To Pay”(简称WTP)的方法,首先提示受访者协管员雇佣的财政成本。为此问卷的具体表述为:请您对下列观点发表意见, “协管员增加社会财政负担,不应当设立”。

选项设置为“非常不同意”“不太同意”“说不好”“比较同意”“非常同意”五级。

从图3可见,受访者整体比较支持协管员的设立,大部分受访者表示“非常同意”(12.4%)和“比较同意”(28.8%)设立协管员,比例之和达到41.2%;仅有16.4%和7.1%的人 “不太同意”和“非常不同意”设立协管员;另有35.3%的人表示中立。由此可见,即便是在考虑到协管员雇佣的财政成本的前提下,仍有多数受访者支持协管员的设立。

图3 受访者同意设置协管员的比例分布(%)注:这里为了方便理解,图形中显示的是“有必要设置协管员”的比例分布情况。

(二)认知合法性:职业区分程度评价

公众认知合法性判断的信息来源主要是组织的标准、运营、专业化水平与社会既有规范的契合程度。(83)Ruef,M., Scott, R.,“A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy. Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science Quarterly,Vol.43,No.4,1998,pp.877-904.就协管员而言,其合法化过程中最大的障碍便是其对在现存制度中的存在空间,尤其是它与社会既有的公共服务或管理承担主体的可替代性问题。如果答案是肯定的,那么取消协管员,由政府或事业单位、志愿者或社会组织来承担相应的工作职能就顺理成章了。那么,在公众视角下,协管员是否具备了足够的独特性和职业区分度?是否能与其他几类传统公共服务或管理提供主体相提并论?为此,问卷中设计了“相比于设置协管员,是否可以转变成由政府、志愿者或者社会组织来提供服务?”的问题,测量公众眼中协管员的认知合法性;如果受访者回答可以转为其他类型的组织来提供服务,则可认为协管员在认知层面上的合法性较弱。

受访者对这一问题的回答分布如表3所示。整体来看,多数受访者都“非常同意”和“比较同意”协管员的工作由政府或事业单位、志愿者、社会组织等来替代;其中,认为协管员工作可以由政府或事业单位来替代的比例最高,其比较同意和非常同意的比例分别为36.3%和14.9%,联合比例达到51.2%;其次是认为协管员的工作可以由社会组织来替代,比较同意和非常同意的比例分别为41.3%和8.7%,联合比例为50%;而协管员工作的第三替代者则是志愿者,比较同意和非常同意由志愿者来替代协管员工作的比例分比为33.8%和5.5%,联合比例为39.3%。

表3 协管员工作改由政府、志愿者或社会组织提供的认可比例(%)

这里这三个变量作为认知合法性变量放入后续回归模型中,从“非常不同意”到“非常同意”依次递增赋值为1—5分,分值越高表明对协管员的职业认可度越低。

(三)工具合法性:安全与便捷效果评价

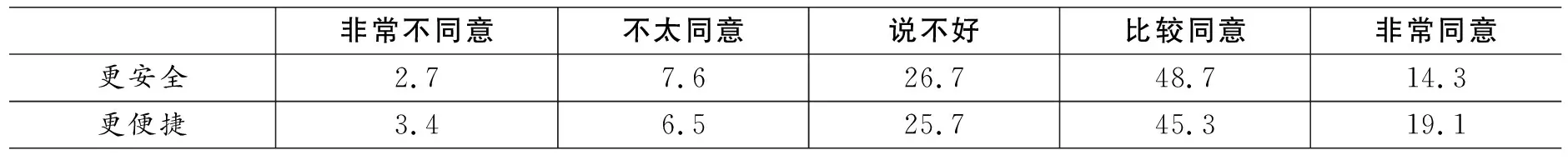

工具合法性主要关注组织能否给个人带来实际的好处。(84)Tost,L.P.,“An integrative model of legitimacy udgments”, Academy of Management Review,Vol.36,No.4,2011,pp.686-710.一个组织越能回应个人的需求,就越能获得工具合法性。(85)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy. Strategic and Institutional Approaches”,Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.就政府角度来看,协管员产生于政府应对繁杂公共管理和公共服务事务、提高管理效率和服务质量的需求。那么,满足政府需求的协管员是否给公众个体也带来了好处?为此,问卷设计了两个问题:“协管员的设立是否让生活1.更安全,2.更便捷”,来测量协管员工作是否对公众有益。显然,公众的评价越高,越说明协管员具有工具合法性。而受访者的回答结果如表4所示:

表4 协管员设立的作用(%)

由表4可见,受访者对协管员的工具效用给予了较高肯定:在对协管员的安全保障作用评价上,分别有48.7%和14.3%的受访者表示“比较同意”和“非常同意”,比例之和为63%,显示出受访者对协管员在安全保障方面工作的充分肯定。在对协管员“便捷”效果的评价上,分别有45.3%和19.1%的受访者表示了“比较同意”和“非常同意”,比例之和达到64.4%。由此可见,协管员的设立让公众切实增加了公共安全感,并提升了公共服务供给的便捷程度。与上文受访者对协管员职业区分度的评价相比较来看,尽管协管员的认知合法性正在形成过程中,但其工具合法性却已经有了很好的社会认可度。

这里将这两个变量作为道德合法性变量放入后续回归模型中,从“非常不同意”到“非常同意”依次递增赋值为1—5分,分值越高表明对协管员的此项角色越认可。

(四)道德合法性:辛苦与收入匹配程度

道德合法性关注组织对社会是否做了“正确的事”,需要从组织行为的结果、过程、结构中找寻信息,判断其是否符合社会的道德规范,是否能赢得公众尊敬,是否对社会有益。(86)Suchman, M.C.,“Managing Legitimacy. Strategic and Institutional Approaches”,Academy of Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.574-600.而以尽可能少的资源达成尽可能高的效率(87)Wilson, W, “The Study of Administration”, Political Science Quarterly,Vol.2,No.2,1887,pp.197-222.早已成为社会对于政府的道德期待和评判标准。因而,对于协管员的道德合法性,问卷采用收入与工作辛苦程度的匹配度来衡量。

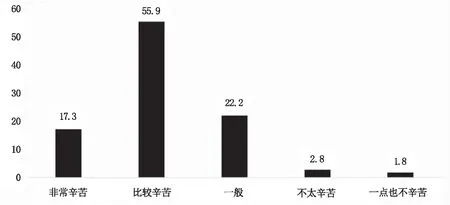

首先,从对协管员工作辛苦程度的认知情况来看(见图4),多数受访者都认为协管员工作“非常辛苦”(17.3%)和“比较辛苦”(55.9%),比例之和达到73.2%,而只有不到5%的受访者认为是“不太辛苦”和“完全不辛苦”。这里受访者对协管员在工作辛苦上的评价要明显高于上文受访者对协管员的认知合法性和工具合法性评价。这里将这个变量作为道德合法性变量之一放入后续回归模型中,从“非常辛苦”到“完全不辛苦”依次递减赋值为5—1分。

图4 受访者对协管员工作辛苦度的认知(%)

其次,从受访人对协管员收入与工作匹配度的评价来看,问其“就您的日常接触或感觉来看,协管员的收入与他们的工作量是否匹配”时,分别有35.4%、60.3%和4.3%的受访者认为协管员相较于工作量而言“收入过低”“收入适中”和“收入过高”,收入过低的评价比例要远超过对其收入过高的评价比例,显示出受访者对协管员工作在道德合法性层面的认可。为了后文分析方便,这里依然将“收入过低”“收入适中”和“收入过高”三者赋值为1、2、3分,纳入后文分析中。

五、主观路径下的协管员组织合法性来源

(一)三种合法性的影响结构

那么,对协管员在认知、工具和道德层面的合法性水平会如何影响受访者对其整体合法性评价?这里我们利用OLS回归分析模型,依次纳入三种合法性,来比较分析受访者的三种合法性认知对协管员整体合法性认知(存在必要性)的影响。控制变量选择受访者的性别、年龄、受教育程度、是否接触过协管员等四个变量。

首先,从认知合法性的影响来看,表5模型一仅纳入了认知合法性变量和控制变量,结果显示:受访者认为协管员工作应该由政府/事业单位或志愿者来替代的程度越高,受访者对协管员整体合法性的评价就越低,影响系数分别为-0.068和-0.142。不过社会组织对协管员工作的替代性认知并未显示出对协管员存在必要性的显著影响。

其次,从工具合法性的影响来看,表5模型二仅纳入了工具合法性变量与控制变量,结果显示:受访者对协管员保障社会安全方面的认可程度越高,对协管员存在必要性的认可程度也就越高,影响系数为0.210;而协管员所带来的生活便捷则未对其整体合法性产生显著影响。这表明,促进社会安全是协管员整体合法性的重要来源,而便捷性对其合法性在现阶段尚未构成显著影响。

最后,从道德合法性的影响来看,表5模型三仅纳入了道德合法性变量和控制变量,结果显示:协管员工作的辛苦程度和工作收入匹配度都会对其整体合法性产生显著影响。其中,受访者感知的协管员工作辛苦程度越高,其对协管员的整体合法性评价就越高,影响系数达到0.129;而受访者感知到的协管员工作收入匹配度越高,其对协管员的整体合法性评价就越低,影响系数为-0.378。这表明,协管员工作的辛苦和回报程度是协管员整体合法性的重要因素,协管员的财政成本越高,受访者越不愿意为这种职位“买单”。

随后将三种合法性因素都放入模型中,结果如表5模型四所示:在总模型中,协管员工作与政府或事业单位、志愿者等的替代程度、协管员设置的安全效果以及协管员工作收入匹配度依然影响显著,但协管员工作辛苦程度因素则不再显著。这显示出单纯的工作辛苦并不真正构成协管员岗位设置必要性的来源。此外,这里的控制变量“是否接触过协管员”在四个模型中都显示出对协管员存在必要性的显著影响,向协管员寻求过帮助的民众更倾向于认可协管员的存在必要性。

表5 三种合法性对协管员设置必要性的OLS回归分析结果

(二)三种合法性的成因分析

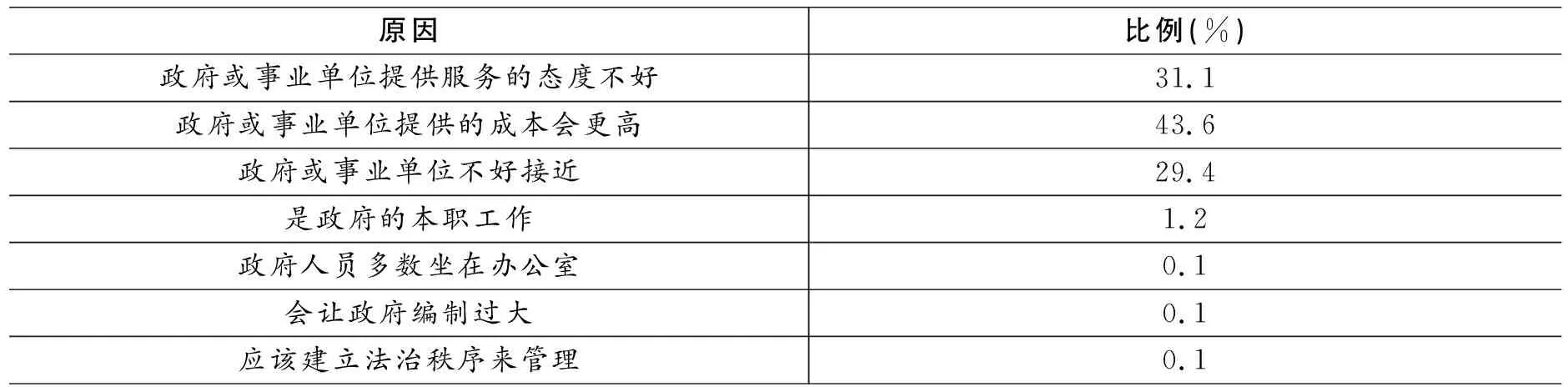

那么,为何协管员在三个维度上的合法性水平会对其整体合法性产生不同的影响?这项问卷中我们询问了受访者“相较于政府或事业单位直接提供服务,更愿意让协管员提供服务”的原因。而受访者的回答如表6所示:43.6%的受访者觉得“政府或事业单位直接提供服务成本会更高”,另有31.1%的受访者认为“政府或事业单位提供服务的态度不好”,还有29.4%的受访者认为“政府或事业单位不好接近”。由此,可以看到协管员相较于政府提供服务的三大优势:成本低、服务态度好、可及性高。

表6 不应由政府或事业单位直接提供服务的原因(多选题)

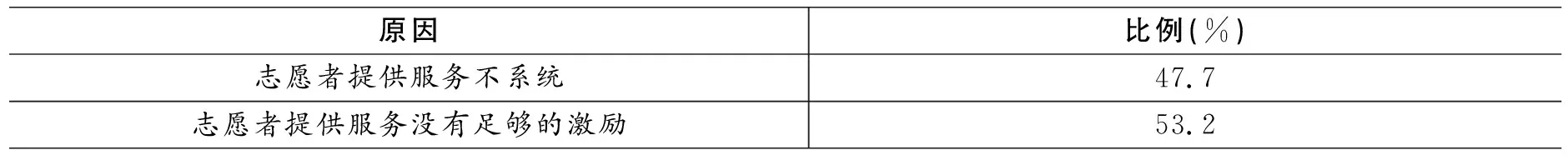

而相较于志愿者,受访者更愿意让协管员提供服务的原因如表7所示:一是“志愿者提供服务没有足够的激励”(53.2%);二是“志愿者提供服务不系统”(47.7%)。由此可见,协管员相较于志愿者有两大优势:一是协管员的经费来自政府财政保障,工作人员的激励性高;二是协管员由政府出面组织,服务具有系统性和稳定性。

表7 不应由志愿者直接提供服务的原因(多选题)

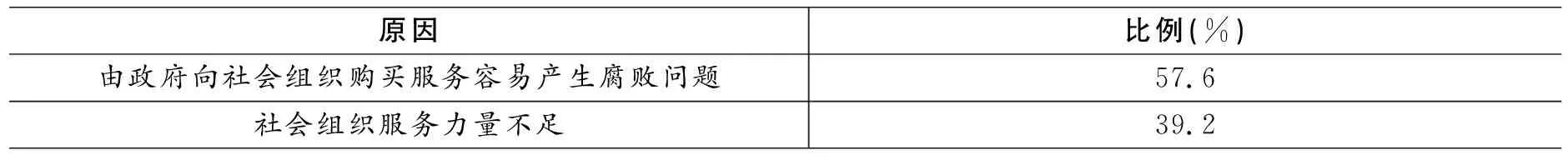

而协管员优于社会组织的原因也分两大类(见表8),一是“由政府向社会组织购买服务容易产生腐败问题”,有57.6%的受访者对此表示担忧;二是“社会组织服务力量不足”,有39.2%的受访者选择了此项。由此可见受访者认为协管员的优势主要在两点:一是协管员不容易产生腐败问题;二是协管员服务规模和力量更强。

表8 不应由社会组织提供服务的原因(多选题)

如上可见,公众视角下的协管员已经形成了较为独立的公共服务供给优点:成本低、服务可及性高、服务态度好、服务能力强且不容易产生腐败。同时,而结合协管员的“安全”和“便捷”效果对协管员整体合法性的影响差异可以进一步看到,协管员提供的服务还具有了一定的不可替代性:其为公众所提供的安全感也使得其成为其独特的公共服务供给优势,这进一步凸显了协管员的公共服务属性。

而上文数据分析发现另一项的重点是,协管员在公共服务供给上的“高性价比”是其存在必要性的重要来源,而工作辛苦程度则不是,这显示出民众对协管员的服务供给的低成本期待。如果提高协管员的工资薪酬,民众对这项“扶持”工作的支持度就会下降。这显示出协管员在道德合法性上的有限性:对公共服务的“成本焦虑”会超过工作本身辛苦程度的道德层面的考量。

六、结论与讨论:协管员改革方向思考

一项制度的生存和发展不能只依靠单纯的制度建设,更依赖于对制度环境的顺从(88)DiMaggio, P., Powell, W.W.,“The Iron Cage Revisited. Collective Rationality and Institutional Isomorphism in Organizational Fields”, American Sociological Review,Vol.2,1983.,在正式结构中融合社会承认要素,有助于提高其合法性、增强其获取资源的能力(89)Meyer, W., Rowan, B.,“Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony”,American ournal of Sociology Vol.83,No.2,1977,pp.340-363.。传统上,组织合法性水平大多通过衡量组织群体密度或普及程度等客观指标来加以推断,但此类方法并非直接测量,存在一定缺陷,已有学者对此提出批评。(90)Ruef, M. and Scott, R.,“A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy. Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science Quarterly,Vol.43,No.4,1998,pp.877-904.组织合法性本质上是人们的主观判断,但现有文献对于合法性的直接测量还很鲜见。(91)Ruef, M., Scott, R.,“A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy. Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science Quarterly,Vol.43,No.4,1998,pp.877-904.相较于政府的其他组织变革,协管员的非正式特征使其成为组织合法性研究的极好样本。本文对此做了一点尝试,从法规视角研判协管员组织的扩散程度,并采用问卷调查方法,探讨公众对协管员合法性的看法及其原因。

首先,协管员组织已经具备一定的合法性基础。从相关法规来看,协管员制度已在全国范围内不同领域广泛实行。多数受访者明确表示支持设立协管员职位,表明协管员作为相对独立的公共服务供给者已经得到了多数公众的认可,其组织合法性已经具备了一定基础。从此角度来看,上文提到的协管员改革的“清理模式”就并不一定是好的选择,而在正视现实的基础之上,探索其改革和优化之路则可能更为稳妥。

其次,民众眼中的协管员整体合法性来自其服务可及性、服务可靠性和服务的低成本。相较于政府/事业单位提供公共服务,协管员的优势主要在于协管员更容易接近,服务态度好,政府财政负担也比较低;相较于志愿者和社会组织,协管员的服务可靠性更强,更稳定,也更容易被监管。从这个结果来看,协管员的独立公共服务供给者角色正在形成,正在成长为传统的公共服务三大主体——政府/事业单位、志愿者和社会组织之外的新型服务供给者。它具有“类政府”和“类社会”的特征,在强权威但高成本的政府和低成本但激励不足的社会主体之间实现了一个“补足”,成为这两极之间的过渡性和融合性角色。从此角度来看,上文提到的协管员改革的“融合模式”也不一定是一个好的选择,也许这样就会失去协管员作为另类公共服务供给主体的优势。

本文研究发现,公众对于协管员的效率十分看重,协管员的组织合法性基于两大基础:公共服务的有效提供和低成本提供。这一结论对于把握协管员制度的发展与政府的改革方向具有启发意义。近年来,一些地方政府致力于协管员管理的规范化改革,其中重要的一项举措便是提高协管员的收入待遇,这与公众期望之间似乎存在一定的差异。在公众看来,保持协管员的低成本对其存在必要性至关重要。为此,针对协管员的改革应首先从提高协管员的公共服务绩效与严格控制成本方向着眼,不断巩固协管员的组织合法性。此外,调研还发现,在政府内部,上级下派的协管员也并不总受基层欢迎,某街道办事处主任表示,设立协管员是上级政府能力不足的表现,“没有一个协管员是街道自主招的,这些人全都可以不要”。(92)2018年7月26日某区协管员规范化管理座谈会调研记录。显然,协管员设立时忽略政府不同层级不同部门的效率需求,极大地影响了政府内部成员对其合法性的评价。研究表明,公共部门创新因效果不佳也会引发公众批评而被中止(93)Ulf Helmar, “The Institutionalization of Public Sector Innovation”, Public Management Review,Vol.23,No.1,2021,pp.53-69.,可见持久的合法性更需要在效率达成中获得。而目前,面对日益壮大的协管员队伍,政府亟须做的是实行总量控制,加强规范化管理,不断提高协管员的工作效率。

此外,正如Saich所言,中国公众对政府提供福利有“心理依赖”——“期望政府提供一系列广泛的公共物品和服务,从假期到电影票”。(94)赛奇、周凤华:《中国社会福利政策:迈向社会公民权》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2012年第4期。公众对协管员组织合法性的认知结构凸显出中国公众对政府在公共服务供给上的角色期待。从某种意义上说,协管员也因这种“心理依赖”获得了生存空间。因此,协管员的改革方向应该考虑到中国民众的这种心理特征,以此为重要考量来确立、规范和优化协管员在公共管理中的角色,提升国家治理体系与治理能力现代化水平。