《资治通鉴》所记吐谷浑四郡之设立辨误

——兼谈《隋书·吐谷浑传》的历史书写

赵帅淇

(中国人民大学,北京 海淀 100872)

大业五年(609),隋炀帝征服吐谷浑,并设鄯善、且末、西海、河源四郡,这是隋代经略西域史上的一件大事。然而,颇详于隋唐史事的《资治通鉴》(以下简称《通鉴》),却有着两处涉及四郡设立时间的矛盾记载,其致误缘由及更深层次的原因,值得一番辨析。

一、《通鉴》之误

《通鉴》卷第一八一“大业四年”,在秋七月辛巳和八月辛酉之间,插入了如下一段记载:

裴矩说铁勒,使击吐谷浑,大破之。吐谷浑可汗伏允东走,入西平境内,遣使请降求救;帝遣安德王雄出浇河,许公宇文述出西平迎之。述至临羌城,吐谷浑畏述兵盛,不敢降,帅众西遁;述引兵追之,拔曼头、赤水二城,斩三千余级,获其王公以下二百人,虏男女四千口而还。伏允南奔雪山,其故地皆空,东西四千里,南北二千里,皆为隋有,置州、县、镇、戍,天下轻罪徙居之。[1](宋)司马光.资治通鉴[M].中华书局,1956.(P5641)

如其所云,大业四年(608)七、八月之际,被铁勒击败的吐谷浑在东逃过程中,遇到了隋朝派遣的杨雄、宇文述两部,其中宇文述乘胜追击,逼得吐谷浑可汗伏允南逃雪山,“其故地皆空”,隋朝得以在其故地“置州、县、镇、戍”。胡三省在“置州、县、镇、戍”下注解道:“置鄯善、且末、西海、河源四郡,显武、济远、肃宁、伏戎、宣德、威定、远化、赤水等县。”[1](宋)司马光.资治通鉴[M].中华书局,1956.(P5641)但又补充了“《志》云,置于五年”[1](宋)司马光.资治通鉴[M].中华书局,1956.(P5641)几个字。“置州、县、镇、戍”这样的确切描述自然不是虚指,故而其只能与隋炀帝设立鄯善等四郡的史事相对应。但是,《隋书·地理志》又十分明确地记载道,鄯善郡为“大业五年平吐谷浑置,置在鄯善城,即古楼兰城也。并置且末、西海、河源,总四郡”[1](唐)魏徵等.隋书:卷二十四·地理志上[M].中华书局,2020.(P909)。时间的不同不免让胡三省陷入疑惑,他只好将《隋书·地理志》的内容点出,两存其说。

实际上,揭出《通鉴》此处谬误不必远求《隋书》,《通鉴》本身在下一年的记载已经构成矛盾。《通鉴》卷一八一“大业五年”记炀帝四至六月亲征吐谷浑之事后曰:“(六月)癸丑,置西海、河源、鄯善、且末等郡,谪天下罪人为戍卒以守之。”[1](唐)魏徵等.隋书:卷二十四·地理志上[M].中华书局,2020.(P5645)这里将四郡设立的时间具体到了大业五年六月癸丑,而这一战果也是隋炀帝通过复杂的战略部署,并御驾亲征三个月才办到的。《隋书》中众多武将均参与了这场战争并留下了记载,大业五年的时间信息并非孤证[2]对此战详细经过的考证,可以参看周伟洲.吐谷浑史[M]宁夏人民出版社,1985.P68—74;余太山.西域通史[M]中州古籍出版社,2003.P135—139.。《通鉴》将置四郡之事重复系于大业四年和大业五年,不免失当。而其致误缘由,则是对《隋书》的两次承袭。不同于隋末及唐代部分有唐代实录、两《唐书》、大量私家史料可为依凭的情况,《通鉴》对隋代中前期的记载仍是以《隋书》为主要资料来源[3]赵帅淇.《通鉴考异》引“唐书”性质考辨——与徐冲先生商榷[J].唐宋历史评论(第8辑).社会科学文献出版社,2021.(P131-143)。大业四年、大业五年的这两段互相矛盾的记载,都可以在《隋书》中找到其渊源所自。

《隋书》卷三《炀帝纪上》,在次第叙述大业五年四至六月隋炀帝亲征吐谷浑的经过后,总结道:

(六月)癸丑,置西海、河源、鄯善、且末等四郡。[4](唐)魏徵等.隋书:卷三·炀帝纪上[M].中华书局,2020.(P81)

这段记载,便被整体移植到了《通鉴》大业五年的相关记述之中。而《通鉴》大业四年那段系年有误的记载,则本自《隋书·吐谷浑传》:

炀帝即位,伏允遣其子顺来朝。时铁勒犯塞,帝遣将军冯孝慈出敦煌以御之,孝慈战不利。铁勒遣使谢罪,请降,帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之,讽令击吐谷浑以自效。铁勒许诺,即勒兵袭吐谷浑,大败之。伏允东走,保西平境。帝复令观王雄出浇河、许公宇文述出西平以掩之,大破其众。伏允遁逃,部落来降者十万余口,六畜三十余万。述追之急,伏允惧,南遁于山谷间。其故地皆空,自西平临羌城以西,且末以东,祁连以南,雪山以北,东西四千里,南北二千里,皆为隋有。置郡县镇戍,发天下轻罪徙居之。[5](唐)魏徵等.隋书:卷八十三:西域·吐谷浑传[M].中华书局,2020.(P2074-2075)

同样是将吐谷浑土地皆为隋有、置郡县镇戍的最终战果,直接接续在宇文述击破伏允之后,忽略了其间最为关键的隋炀帝亲征之事。通过阅读,不难发现其与《通鉴》大业四年相关记载的承袭关系。实际上,宇文述的这次胜利并未对吐谷浑造成决定性打击,《隋书·炀帝纪》也在大业四年秋七月简单记录了其战果,“乙未,左翊卫大将军宇文述破吐谷浑于曼头、赤水”[5](唐)魏徵等.隋书:卷八十三:西域·吐谷浑传[M].中华书局,2020.(P79-80),在纪日方面详于《通鉴》。曼头、赤水均在后来的河源郡东部,距离吐谷浑都城伏俟城尚有一定距离,一场小胜不足以导致吐谷浑放弃全部土地。

二、《隋书·吐谷浑传》致误的几种可能

这样一来,《通鉴》大业四年记载有误的根源似乎就在于《隋书·吐谷浑传》的疏忽了,然而这一问题还有进一步思考的空间:《隋书·吐谷浑传》为何形成了这样的记载?

对此类史料进行文本分析,一般可以从三个层面入手,作逐一的排查。其一为文献流传中发生的文字讹脱;其二为上游史源导致的内容局限;其三则是史书修撰者的主观意图。前两个层面发生问题的几率更大,也不乏其例,第三个层面的判断则需要慎之又慎。

首先来看第一个层面。《隋书》作为唐初修成的正史,自然面临着一个由唐到宋、从写本到刻本的转变过程,倘若在此阶段脱去了《吐谷浑传》中炀帝亲征的记载,确实大有可能。但是,从其他文献的引用情况来看,这一猜测难以成立。首先,时代稍晚于《隋书》的李延寿《北史》也在《吐谷浑传》中引用了这段文字:

炀帝即位,伏允遣子顺来朝。时铁勒犯塞,帝遣将军冯孝慈出敦煌御之,战不利。铁勒遣使谢罪请降,帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之,讽令击吐谷浑以自效。铁勒即勒兵袭破吐谷浑,伏允东走,保西平境。帝复令观德王雄出浇河,许公宇文述出西平掩之,大破其众。伏允遁逃于山谷间,其故地皆空。自西平临羌城以西,且末以东,祁连以南,雪山以北,东西四千里,南北二千里皆为隋有。置郡、县、镇、戍,发天下轻罪徙居之。[1](唐)李延寿.北史:卷九十六·吐谷浑传[M].中华书局,1974.(P3188-3189)

其文字与《隋书·吐谷浑传》只有极少的差异,考虑到《北史》汇编北朝及隋代正史的性质,其直承《隋书》而来当无疑问。其后,中唐时人杜佑的《通典》也略加精简地使用了这段材料:

炀帝初,伏允遣子顺来朝。帝令铁勒袭,大败之。伏允东走,保西平。帝复令观王雄以掩之,大破其众。伏允遁逃,部落来降十万余口。伏允惧,南遁于山谷间。其故地皆空,自西平临羌城以西,且末以东,祁连以南,雪山以北,东西四千里,南北二千里,皆为隋有,置郡县镇戍,发天下轻罪徙居之。[2](唐)杜佑撰,王文锦等点校.通典:卷一百九十:边防六·西戎二·吐谷浑[M].中华书局,1988.(P5165-5166)

入宋以后,司马光《资治通鉴》也照搬了《隋书·吐谷浑传》的文字,前文已引,此处不赘。这三种文献在编纂时,均能见到较为原始的《隋书》文本,其引用也都不约而同地忽略了炀帝亲征的事迹,可证这一问题并非是因史书流传时的脱文而造成的。

接下来看第二个层面,即《隋书·吐谷浑传》利用何种史源的问题。《吐谷浑传》附属于《隋书·西域传》,此传继承《史记·大宛列传》开辟的传统,胪列西域诸国的相关信息。据余太山总结,“国名之外,《隋书·西域传》亦重王治之地望,记述风土、物类、民俗(尤重婚俗),与中原王朝之关系则重朝贡(所传二十国均曾朝隋);也涉及各国与塞北游牧部族(铁勒、突厥)和诸国彼此间的关系,于诸国本身历史则甚为疏略”[3]余太山.《隋书·西域传》的若干问题[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(3).(P50),这主要是受其史料来源的影响。《隋书·西域传》的主要史源,学界一般认为是裴矩的《西域图记》,此书记载从敦煌到西海的三道,叙述沿途诸国的地理位置、君长姓族、都城、人口、兵民等信息,确实是唐初史臣编纂《隋书·西域传》的宝贵资料[1]李锦绣.试论《西域图记》的编纂原则和主要内容[A]//中国人民大学国学院主编.国学的传承与创新 冯其庸先生从事教学与科研六十周年贺学术文集[C].上海古籍出版社,2013.(P1223-1233)。《西域图记》不仅涵盖了传统中的西域范围,还对包括吐谷浑在内的西戎多有涉及,也是一大创获[2]李锦绣.《西域图记》考[J].欧亚学刊(国际版)(第1辑),商务印书馆,2011.(P367-369)。但是,阅读《吐谷浑传》可知,此传与其他诸国传记的体量差异颇为明显。位于《隋书·西域传》开篇处的《吐谷浑传》,内容最为详细,既有风土民俗,也有国内历史和与中原王朝的往来,这得益于自北魏、北周以来,吐谷浑作为邻国,与北朝时战时和,实际交往远多于相隔九重的西域诸国。这些内容与隋朝军政大事关系密切,朝中自有其他的史料积累途径,不必仰赖相对简略的《西域图记》。正因如此,不少内容两见于《吐谷浑传》和《隋书》其他纪传。其中,本文叙及的宇文述大败伏允一段,基本可以与《隋书·宇文述传》的记载相对应,应为同源:

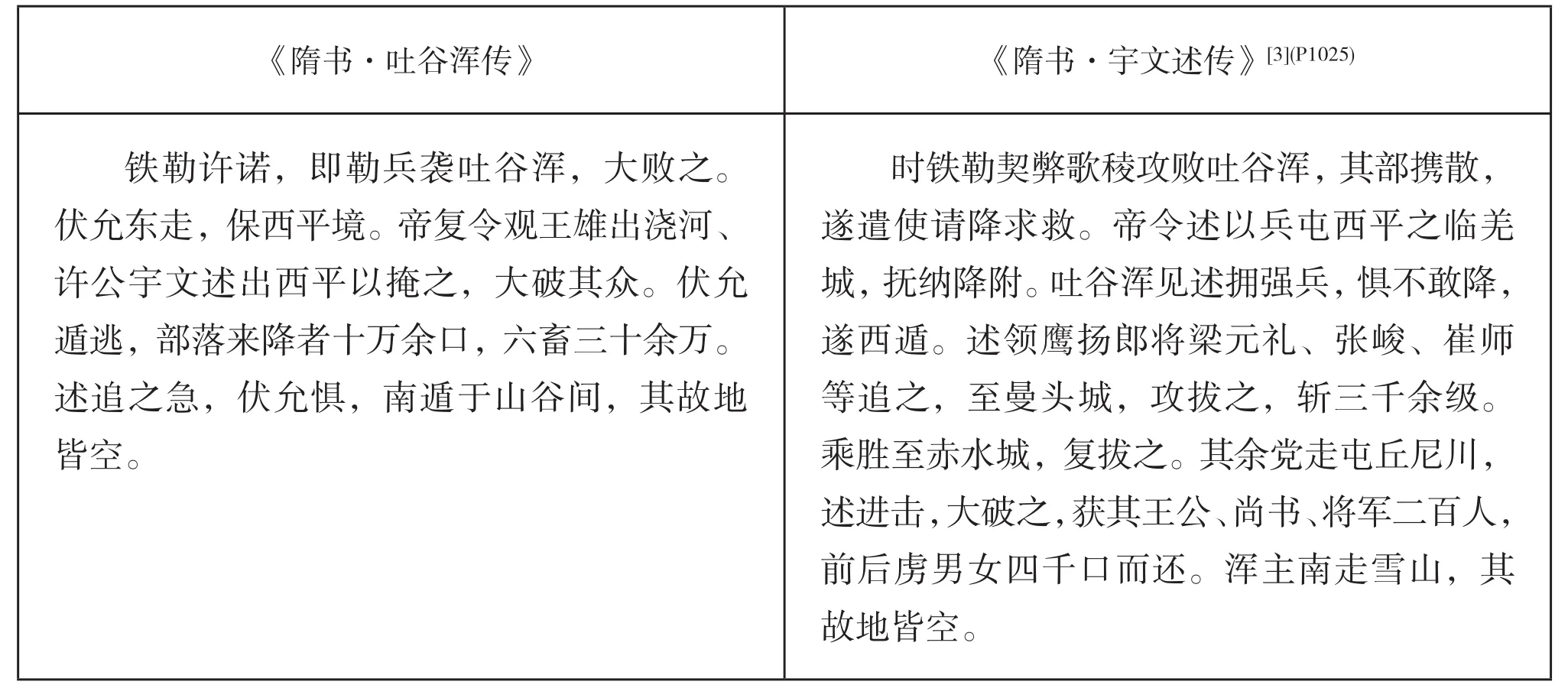

文字对比

对比来看,两传所叙的作战经过大同小异,只不过《隋书·宇文述传》的记载更详。然而,两段文字的下文却有了很大不同,《隋书·吐谷浑传》直接在“其故地皆空”后,接续了“自西平临羌城以西,且末以东,祁连以南,雪山以北,东西四千里,南北二千里,皆为隋有。置郡县镇戍,发天下轻罪徙居之”这一大业五年御驾亲征后的战果,产生误会;《隋书·宇文述传》则还有“帝大悦。明年,从帝西幸,巡至金山,登燕支,述每为斥候。时浑贼复寇张掖,进击走之”[3](唐)魏徵等.隋书:卷六十一·宇文述传[M].中华书局,2020.(P1643)的记载,并未忽略炀帝御驾亲征的事实。

面对同样的史料来源,《宇文述传》的记载贴近事实,完整连贯,《吐谷浑传》却漏掉了炀帝御驾亲征之事。其原因恐怕只能从第三个方面——编纂者的主观意图来解释了。

三、《隋书·吐谷浑传》的历史书写

前文叙及,学界一般认为《隋书·吐谷浑传》的主要史源是裴矩《西域图记》,但仍不乏反对的声音。余太山认为,从交通路线编次混乱等特点来看,《隋书·西域传》更有可能依据了大业三年(607)前的一些档案资料,而非一般认为的裴矩《西域图记》[1]余太山.《隋书·西域传》的若干问题[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(3).(P53-54)。李锦绣对比《西域图记》吐火罗国佚文和《隋书·西域传·吐火罗传》的文字,认为“《隋书·西域传》的编者也是尽量取《西域图记》以外的材料,甚至有意取与之不同的文献或大量更改《西域图记》的文字”[2]李锦绣.《通典·边防典》“吐火罗”条史料来源与《西域图记》[J].西域研究,2005,(4).(P31),而这反映了《隋书》编纂者魏徵对裴矩《西域图记》诱使隋炀帝穷兵黩武的斥责与摒弃,将原因归结到了魏徵对裴矩的贬损上来。尽管经后来的商榷与辨别,质疑《西域图记》是否为《隋书·西域传》史源的问题基本得到了合理的解释[3]杨晓春.《隋书·西域传》与隋裴矩《西域图记》关系考论[J].历史地理(第27辑),上海人民出版社,2013.P279—283;颜世明,高健.裴矩《西域图记》研究拾零——兼与余太山、李锦绣二先生商榷[J].敦煌研究,2016,(3):93—102.,李锦绣本人也对自己的观点多有调整[4]见前揭《〈西域图记〉考》《试论〈西域图记〉的编纂原则和主要内容》两文。,但这一争论确实反映出,《隋书》并非对《西域图记》全盘照搬,而是在主观上有所取舍。其中一个重要的原因,就是裴矩利用《西域图记》,对炀帝出兵西域的鼓动。

在《西域图记》的序言中,裴矩明确强调西域朝贡不通,是因为“突厥、吐浑分领羌胡之国,为其拥遏”,但现在有了西域商人的配合,“皇华遣使,弗动兵车,诸蕃既从,浑、厥可灭。混一戎夏,其在兹乎”[5](唐)魏徵等.隋书:卷六十七·裴矩传[M].中华书局.2020.(P1772)。吐谷浑正是挡在西进大业上的第一个拦路虎,也难怪《西域图记》纳入了本不在西域的吐谷浑。而炀帝之后的军事行动正是遵照了裴矩的设计,“从这个角度说,《西域图记》不但是西域地理文献,而且是隋炀帝经营西域的指导性著作”[6]李锦绣.《西域图记》考[J].欧亚学刊(国际版)(第1辑),商务印书馆,2011.(P370)。那么,为什么魏徵会对这样的裴矩及其《西域图记》心生反感呢?

对于太宗的开疆拓土事业,魏徵是典型的保守派、反对派。贞观四年(630),东突厥覆灭,颉利可汗被俘,诸臣商议对突厥降部的处理方式。面对将之徙入内地的主流意见,魏徵强调“匈奴人面兽心,非我族类”[7](后晋)刘昫等.旧唐书:卷一百九十四上·突厥传上[M].中华书局,1975.(P5162),力主将其遣还故地,太宗不从;贞观十四年(640),侯君集灭高昌,魏徵再度力主扶立新王而羁縻之,不在高昌设置州县,太宗又不从[8](后晋)刘昫等.旧唐书:卷一百九十八,西戎·高昌传[M].中华书局,1975.(P5296)。两次争议都反映出魏徵的保守立场。甚至魏徵死后,太宗亲征高丽而无果,亦感慨道:“使朕有魏徵在,必无此行矣!”[9](后晋)刘昫等.旧唐书:卷一百九十九下·北狄传[M].中华书局,1975.(P5364)不但在朝堂上公开表示反对,魏徵也利用主持《隋书》修撰的机会,施展春秋笔法[1]《隋书》纪传部分成于贞观十年(636),完全可以实现通过史笔表达政见的目的。。在《隋书·裴矩传》末的“史臣曰”,魏徵先是赞扬了裴矩的学识与勤恳,紧接着话锋一转:“然望风承旨,与时消息,使高昌入朝,伊吾献地,聚粮且末,师出玉门。关右骚然,颇亦矩之由也。”[2](唐)魏徵等.隋书:卷六十七“史臣曰”[M].中华书局,2020.(P1776-1777)将裴矩视作祸首。而在《隋书·西域传》末的“史臣曰”中,魏徵更是将对裴矩的不满表露无遗:

自古开远夷,通绝域,必因宏放之主,皆起好事之臣。张骞凿空于前,班超投笔于后,或结之以重宝,或慑之以利剑,投躯万死之地,以要一旦之功,皆由主尚来远之名,臣殉轻生之节。是知上之所好,下必有甚者也。炀帝规摹宏侈,掩吞秦、汉,裴矩方进《西域图记》以荡其心,故万乘亲出玉门关,置伊吾、且末,而关右暨于流沙,骚然无聊生矣。若使北狄无虞,东夷吿捷,必将修轮台之戍,筑乌垒之城,求大秦之明珠,致条支之鸟卵,往来转输,将何以堪其敝哉!古者哲王之制,方五千里,务安诸夏,不事要荒。岂威不能加,德不能被?盖不以四夷劳中国,不以无用害有用也。是以秦戍五岭,汉事三边,或道殣相望,或户口减半。隋室恃其强盛,亦狼狈于青海。此皆一人失其道,故亿兆罹其毒。若深思即叙之义,固辞都护之请,返其千里之马,不求白狼之贡,则七戎九夷,候风重译,虽无辽东之捷,岂及江都之祸乎魏徵等. 隋书:卷八十三·西域传[M].中华书局,2020.(P2090-2091)

这段文字斥责隋炀帝穷兵黩武,又将缘由归于“裴矩方进《西域图记》以荡其心”,与《裴矩传》下的评价无异。但是需要注意的是,这篇《隋书·西域传》正是《吐谷浑传》之所在,而“史臣曰”中的“万乘亲出玉门关,置伊吾、且末”一句,与大业五年亲征吐谷浑以及设四郡中的且末郡有关;“隋室恃其强盛,亦狼狈于青海”一句,指的正是大业五年御驾亲征吐谷浑之末的遭遇。《隋书·炀帝纪上》 :“(大业五年六月)癸卯,经大斗拔谷,山路隘险,鱼贯而出。风霰晦冥,与从官相失,士卒冻死者太半。”[4](唐)魏徵等.隋书:卷三·炀帝纪上[M].中华书局,2020.(P81)同书《食货志》《杨玄感传》亦提及此事[5](唐)魏徵等.隋书:卷二十四·食货志.P762;隋书:卷七十·杨玄感传[M].中华书局,2020.P1814.。可见魏徵并未将炀帝亲征吐谷浑之事抛诸脑后(《炀帝纪》中的记载本末俱在),而是故意在此处略而不书,不在《吐谷浑传》中体现其经略四郡的功业,从而与“史臣曰”的批判论调相契合。

将《隋书·吐谷浑传》的疏略归结于编纂者的主观意图,难免有求之过深的隐忧,但用《旧唐书》的记载来对比,也能凸显出《隋书》史文的不合理。《旧唐书·吐谷浑传》简述炀帝征伐吐谷浑之事曰:“隋炀帝时,其王伏允来犯塞,炀帝亲总六军以讨之,伏允以数十骑潜于泥岭而遁,其仙头王率男女十余万口来降。炀帝立其质子顺为王,送之本国,令统余众,寻复追还。”[6](后晋)刘昫等. 旧唐书:卷一百九十八,西戎·吐谷浑传[M].中华书局,1975.(P5297-5298)《旧唐书》对隋代历史只是简单追述,所以更要选择重点,不浪费笔墨。其文忽略了大业四年宇文述与吐谷浑的战斗,忽略了后来四郡的设立,却没有忽略“炀帝亲总六军”的事实,可见这才是这一历史阶段的重中之重,炀帝的亲征才导致了吐谷浑势力的暂时覆灭。与此相对,《隋书·吐谷浑传》详载前后本末,却忽略炀帝亲征之事,就很难用详略互见、一时疏忽等缘由来解释了。

魏徵的记述受其立场影响,但这一做法却无意中塑造了一段“宇文述大败伏允导致四郡设立”的失实记载,并在被《通鉴》承袭后,嵌入大业四年的编年叙事之中,造成系年之误。作为史家,魏徵的抉择不免对后学有所贻误,却也给了今人一个体悟其心态的新角度、新证据。