中國古詩·文化心靈·宇宙結構

——以唐詩的律詩﹑絕句﹑古體三大範型爲中心

張法

[關鍵詞]中國古詩 律詩 絕句 古體 文化心靈 宇宙深邃

學界對中國古詩的研究,從古至今,成果已經非常豐富,然而,對中國文化不僅把詩歌作爲文學的一部分、作爲藝術的一部分,而且作爲超越文學、超越藝術的一部分,還沒有得到應有的重視。同時,中國詩歌的審美形式與文化思想在內在上的關聯,也沒有得到應有的重視。本文希望在這兩方面作一推動,除了從唐代詩歌的範型切入,對律詩、絕句、古體從審美形式與文化心靈及宇宙結構的關聯進行專門探索外,同時也對唐詩三體式在學術界一直有爭論的焦點進行析辯與討論,推出一些新見,以使這些問題的研究有所推進和提升。

一 古詩與中國的美學精神與文化核心

中國藝術是以語言之美的文爲核心的,語言之美的文又是以詩爲核心的。詩在中國文化中具甚大的意義,連哲學都是具有詩意的哲學。孔子講,“不學詩,無以言”(《論語·堯曰》),詩是語言的基礎;《老子》則由“道可道,非常道”開始的詩性語言組成;《孟子》《墨子》等先秦諸子的言說,也以引用《詩經》的“詩曰”作爲真理的概括性證明,使得詩在中國文化中具有核心地位,又瀰漫在文化的方方面面。最主要的是,中國人的宇宙觀,不像西方那樣是實體—區分型的,而乃虛實—關聯型的;在虛實結構中,虛具有本質的意義。中國思想在遠古的最初出現,是在舞—巫—物—無的內在一體的關聯中,作爲宇宙的核心的虛體之無,佔有根本之位。中國思想在遠古的由靈到神到帝到天的演進,皆以虛體爲主。中國思想在先秦的哲學定型,最根本概念“天”“道”“氣”“無”,呈現中國型現象本質一體運行的宇宙。其最後的本質,是虛體之“無”。而最能體會中國宇宙觀之虛和中國哲學之無的方式,就是中國詩歌所能達到的“景外之景”“象外之象”“言外之意”“韻外之致”的境界。這一境界是詩所特有,即形上的天、道、氣、無,在詩中得到形象而鮮明的景、象、言、韻的體現,又能通向景、象、言、韻之外的哲學境界和宇宙深處。從而詩,最好地體現了中國宇宙觀與中國事物由虛實結構組成,而且一事物關聯着他事物乃至整個宇宙的中國世界和中國思想的特性。從而,詩的美感,成爲最能體現中國之美的美學形態。

詩在中國文化中,不僅是宇宙之美的核心、藝術之美的核心,而且是文化核心最深邃而又最形象的體現。從狩獵時代儀式中的咒語(《彈歌》的“斷竹,續竹,飛土,逐肉”),到農業時代儀式中的祝辭(如《蜡辭》的“土返其宅,水歸其壑,昆蟲勿作,草木歸其澤”),到早期文明的西周至春秋時代的《詩經》,詩一直佔有文化核心的地位。從先秦到兩漢的思想演進中,“六經”一直佔有核心的地位。六經中的《詩經》是詩,而其他五經也無不流動和充溢着詩。這裏的流動和充溢,不僅指不斷出現的詩句,而且指經的根本運行是用虛實—關聯的方式在進行。宇宙的本體之虛,使表達本體之虛的方式用了詩意的精神。《詩大序》的話,可以作爲詩在中國美學和中國文化的地位的表述:“正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩。先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗。”因此,詩在中國,一方面是審美的體現,是藝術的形式,另一方面又不僅是審美、藝術,而且是內在於文化的核心,關聯着文化的方方面面。

在中國文化中,不但帝王要寫詩,整個士大夫階級要寫詩,體現爲士人做政治家、哲學家、科學家、教育家、軍事家,乃至和尚、道士,都要寫詩。由於士大夫群體在中國文化中的核心地位,上自朝廷及整個國家級管理團隊,下到文化的各個領域,不僅把詩帶到了文化的一切領域,從而影響整個文化中各個階層普遍寫詩,正如胡應麟《詩藪》卷三講唐代寫詩之人的普遍:“帝王、將相、朝士、布衣、童子、婦人、緇流、羽客,靡弗預矣。”唐代如此,其他朝代與之仿佛。因此,中國的詩,不僅是西方作爲文學之一的詩,也不僅是作爲藝術之一的文學,而且是遠遠大於西方衹從、也衹能從文學來定義的詩,遠遠大於衹從、也衹能從藝術來定義的文學。從這一角度看,可以說,詩是中國文化之魂。理解了詩,方能理解中國文化的核心,以及方方面面。同樣,從這一角度去看,也可透出詩作爲中國審美核心和中國藝術核心而彰顯出來的中國美學之特色和中國藝術之特色。①張法:“如何理解中國傳統文化中的詩”,《學術月刊》12(2013)。此文的內容在北京大學、中國人民大學、北京師範大學等首都各高校及全國多所高校做過講座,不斷改增,但基本思想在文中業已呈現。

中國古詩,從原始時代的咒語祝辭,到《詩經》《楚辭》到漢樂府到五言詩,有一系列演進,其中最重要的是東漢班固開始的五言詩到唐代律詩絕句的演進。五言詩由古詩十九首和曹植奠定,之後的演進有一主方向,即律化。從曹植到陸機到謝靈運到沈約到庾信,是向着形式美和精緻化方向。五言詩在向律化的演進中,又有其不能概括的文化與美學內容,體現爲散體方向。散體一方面保持着古詩十九首之神,另一方面又接納由律化所不能窮盡且必然遺漏的其他多樣形式,體現爲從古詩十九首到陶潛到《西洲曲》《木蘭辭》的演進。

五言詩以律化爲主體爲核心,律化體現爲一種與宇宙內容緊密關聯的形式美的演進。明代許學夷的《詩源辨體》講了五階段之“變”的演進:(以曹植爲代表的)建安,(以陸機爲代表的)太康,(以謝靈運爲代表的)元嘉,(以沈約爲代表的)永明,(以庾信爲代表的)宮體。明代王世貞在《藝苑卮言》卷四講了律化在六朝之後的兩段演進而完成:“一變而雄,遂爲唐始;再加整栗,便成沈宋……五言至沈宋,始可稱律。”在這三百多年的七段演進中,從形式美上講,有三點:一是五言詩多種多樣的體式,凝結在八句、四句這兩種主要形式上。曹植多長篇,阮籍、陸機則中篇多起來,陶潛、謝靈運也是中篇爲主;到永明體中,八句和四句成爲主流。吳小平曾經對丁福保的《全漢三國晉南北朝詩》做過統計,就南北朝詩歌而言,五言八句達993首之多,居各種句式之首。②吳小平:“論五言八句式的形成”,《文學遺產》2(1985)。王鍾陵對魏晉南北朝詩作過統計,首爲八句式,次爲四句式。③王鍾陵:《中國中古詩歌史》(南京:江蘇教育出版社:1988),第660頁。八句是律詩的句式,四句爲絕句的句式。因此,以五言詩爲主流的魏晉南北朝詩的演進,在初唐得到定型,林庚將之歸納爲三種體式:律詩、絕句、古體。④林庚:“唐詩的格律”,《語文學習》9(1957)。其演進的美學體現:律化最強的是律詩,最弱的是古體,絕句在二者之間而從形式上講更偏律化。把三種體式作爲一個整體,律化是主流和核心,帶動着三體的同時演進。從魏晉南北朝文學演進的整體看,主流是求麗,體現爲兩大主潮,一是文的求麗,體現爲駢文;二是詩的求麗,體現爲律化。兩者共同的求麗追求互動互促。駢文求麗的四大特徵是:煉字(實爲把表現對象精緻化)、對句(實爲把陰陽之道美學化)、聲律(實爲把音樂宇宙詩意化)、隸事(實爲把歷史規律典型化),同樣成爲詩之律化的特徵。

中國文化從遠古到先秦到唐代,達到了古代文化前期的高峰;中國詩歌也在唐代以律詩、絕句、古體這三種體式,達到美學上空前絕後的高峰。宋代開始的古代文化後期的轉型,是建立在前期成果基礎上的。就詩來講,一方面溢而爲詞,進而溢爲曲,各爲時代精神的體現;另一方面,唐代的三大體式仍在繼續演進,仍然爲文化的內在核心,就是明清以小說爲時代精神的代表,小說中也流動着詩。因此,唐詩,成爲整體中國古代文化的標誌;通過唐詩,最能進入中國美學和中國文化的內在精神。唐詩三體,從審美形式與思想的關聯看,律詩的審美形式與儒家思想緊密相連,絕句與道釋思想緊密相連,古體包括所有與律、絕不同的詩體,與儒道釋之外的其他思想相連而又具有中國宇宙的內在結構和天下胸懷。這古詩三體,基本上可以體現中國的美學精神和文化精神。

二 律詩形式美的全面性與中國文化精神

律詩,從漢末的求麗追求演進到初唐而定型①關於律詩在初唐的定型,參見雷樹田《試探初唐詩人群體對唐詩格律形成的貢獻》(《中國傳統文化新世紀國際文化討論會論文集》2001-10-01)。對明代以來講的律詩完成於沈、宋,有了更細緻的研究。,兼有五律、七律兩種基本體式②五律演進歷史悠久,發展脈胳清楚,參見杜曉勤《五言詩律化進程與唐詩體式研究的思考與探索》(《北京大學學報(哲學社會科學版)》2016年第1期)。七律後來趕上,在於把五律加以推延和內容需要。另外,初唐時朝廷重視,爲大助力。參見梁小玲《初唐七律格律研究》(碩士論文,廣西民族大學,2012,第1頁):“查閱《全唐詩》及根據已考證的作者的生卒年,發現屬於初唐時期的七律共127首,其中100首集中於十次同題唱和或應制活動中……初唐時期共60位詩人進行了七律創作……詩壇主流詩人大多是宮廷詩人。”。就律詩的歷史演進和特點而言,內容非常豐富。從律詩與文化的關聯來看,五律、七律的審美特徵和文化觀念是共同的,因此,可用五律、七律任一種來講律詩的共性。中國詩歌從四言體到五言、七言的律詩的演進,呈出了兩個時代的區分。詩經型四言,直接在文化的核心之中;漢唐的五七言,詩歌進入到以自身的審美爲主,而內在地與文化核心相連,美學特徵更爲顯豁。同時,一方面把詩歌在歷史發展中的新舊內容都囊括其中,並進行了審美上的精緻性昇華;另一方面在與文化思想的關聯上,把從漢到唐的儒學精神進行了審美上的提煉,而內化在自己的形式之中,完成與中國文化的核心精神相對應的美學創造。下面且以七律爲例,看律詩的形式美與文化精神的關聯。七律在語音上有平起仄起之別,但形式美上意義相同,且以平起爲例:

(平)平(仄)仄平平仄,

(仄)仄 平 平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,

(平)平(仄)仄仄平平。

(平)平(仄)仄平平仄,

(仄)仄 平 平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,

(平)平 仄 仄仄平平。

律詩是音—字—義—象—意五者合一的整體。爲了語言之美,律詩最先講究語音的和諧。中國文化在遠古形成之時,就把音樂之律看作宇宙的核心,《禮記·樂記》“樂者天地之和”反映律的宇宙普遍性,如《史記·律書》開篇所講:“王者制事立法,物度規則,一稟於六律,六律爲萬事根本焉。”《詩經》之爲經,從內容上講,在於最初以樂爲主與宇宙之音律的關係,隨着語言之美成爲文化的最上乘,繼續與音樂宇宙有內在契合而仍在高位。魏晉的五言詩興起後,成爲人的自覺和文的自覺的象徵;演進到永明體,發現語言中平上去入四聲,不僅與音樂的五聲相契和,而且成爲音樂宇宙的語言表現。詩作爲語言的精華,律詩的語音之律與宇宙之律的關聯,首先體現在如下三點上。

第一,一平一仄之謂聲同構於一陰一陽之謂道。語言上的一切語音都可以歸爲平上去入四聲,而四聲又可總括爲平仄,正如世界上的一切都可以歸爲木火土金水五行,五行又可總括爲陰陽。一陰一陽之謂道,一平一仄之謂聲。律詩中的四聲平仄之和,從根本上講是世界的陰陽之和。中國人在寫詩品詩的過程中,中國文化陰陽之和就進入到了人們的心中。

第二,一韻到底與聯末押韻契合宇宙之氣的四季運行。詩的寫讀和呈現是時間的展開,律詩四聯八句的平仄之和,用一韻到底和四個聯末押韻的韻腳予以精緻化、規律化。一韻到底,體現宇宙之“道通爲一”的統一性。四聯韻腳,爲隔句押韻:第一聯的韻出現之後,人們就對下文的重複有着期待,當第二、三聯的句末相同的韻字出現後,期待就得到應答,人就感到了應答的愉快;當最後一聯句末的韻出現後,全詩同韻的期待得到印證,全詩語音的運行和諧得到實現,與宇宙整體運行和諧正相契合,詩之美感與宇宙美感得到了內在統一。律詩的平仄音韻以首、額、頸、尾四聯呈現,正如天地的運行以春、夏、秋、冬四季呈現,冬之完又是春,尾聯完結又回望首聯,方可體會全詩由四聲平仄構成的整體,而一首作爲個體的內含四聯的律詩整體是與宇宙以四季運行的整體具有內在的同構:“春秋代序,陰陽慘舒”(劉勰《文心雕龍·物色》),平仄相間,詩美成焉。律詩四聯在每聯的聯尾押韻,正如一年中的節氣,節氣包含前一節氣與後一節氣的結束之斷(所謂節),又內蘊着兩節氣之間爲宇宙在整體性的一氣運行的內在關聯(所謂氣)。聯尾之韻,既是本聯的完結,使此聯與前後聯之間相對獨立呈現,又開啓着下一聯,並與下一聯有整體聲韻的內在關聯,聯聯相生,聯聯相應,呈現出一個與天地運行內在關聯的由詩來體現的氣韻生動的聲韻世界。

第三,對與黏與中國時空一體的宇宙的內在關聯。律詩中空間的四聲平仄是在時間中運行之動中呈現的,時間運行之律在律詩中體現爲對與黏。對,包括兩個方面,一是一句之中以兩字爲一單位的平仄相對,如第一句與第五句的平平仄仄平平仄,前四字兩字爲一單位相對明顯,後三字表面上無法對,是爲了把第一句與第二句的關聯凸顯出來。同樣,第三句與第七句的仄仄平平平仄仄,後三字,與第一、五句的意義相同,爲把律的兩句一聯的以聯爲單位的整體性凸顯出來。這就進入到對的第二方面,一聯兩句要對,如第一句平平仄仄平平仄與第二句仄仄平平仄仄平,形成對句。句中之對強調時間的進行,聯中之對彰顯空間的關聯。律詩的句與聯之對,呈現的是中國的時空合一的宇宙性質。四聯八句的時間之對與空間之對的四次重複,使中國宇宙的時空合一在律詩中得到了具體生動的強化。對強調的是一聯之內的關係,黏突出的是聯與聯的關係。律詩四聯,聯是相對獨立單位,黏則是要在知道聯與聯的相對獨立之後,強調聯與聯之關聯。具體爲,上一聯第二句字序上的第一、二、三、四、六字是平聲,下一聯句字序上的相同五字也要是平聲,與之相同,如黏在一起。兩聯之間相鄰句的大多字的平仄相同,突出了聯與聯之間的內在相連,強化着一韻到底的美學效果,即律詩的氣韻生動的整體性,暗連着宇宙的氣化流行的整體性。律詩在語音上的一聯之內必須相對和聯聯之間必須相黏,把八句四聯結合成了一個具有宇宙象徵意義和美學暗示功能的氣韻生動的整體。總之,律詩四聯的四聲、平仄,一韻到底、聯末押韻,一聯之內要求對、聯聯之間要求黏的聲韻結構,內蘊着中國人的生活節奏、生命情調、宇宙觀念,而且是其中的規律性的一面。中國人的天地運行、四時代序、二十四節氣的循環的統一性、不變性、豐富性在律詩的語音層面的這些方面,得到了充分的體現。

語言層面,除了上面三點,還有甚爲複雜的一點,即“拗”與“救”。衹有理解了這一點,纔算真正理解了語音之律的全部,而且還關係到律詩與詩歌體式整體的意義,以及進入到中國宇宙運行特性的深處。從宇宙的規律來看,不僅有常,還有變;同樣,律詩遵律,一方面在語音上要有全面遵守之常,另一方面在詩的音、字、義、象、意的統一中,爲了字、義、象、意的需要,還要做一些違反。語音層面之外的合理要求與音律規則之間在局部上的矛盾,產生了“拗”的現象。中國文化在宇宙整體運行中,深知常與變的關係,律與抝是律詩寫作中的常見現象,因此,律詩寫作與宇宙運行一樣,既承認變的存在,又要把變控制在一定的範圍內,使之不影響整體的特徵。上面八句平仄括號中的字,是可變的。因此,有括號在其中的八句平仄,體現了中國文化的常與變之律。然而,很多時候,語音與字、義、象、意之間衝突過大,必須在規定允許變的範圍之外進行變化,這時就產生了拗。因此,律詩之律包含三個內容:平仄規定之常,被允許違反之變,在不允許違反處進行違反之拗。拗打破了常變的平衡,於是要進行補救,使之雖然有拗,但仍保持着整體和諧,這就是律詩有拗應有救的原理。救有兩種方式,這裏都以杜甫詩爲例,首先要考慮“同句相救”,如“蜀主窺吳幸三峽”(《詠懷古跡》五首其四),第五字“幸”(本應平用成仄),拗了,用第六字“三”(應爲仄改爲平),來救,即把本應有“仄仄平平平仄仄”改爲“仄仄平平仄平仄”。但如果同句無法救,那就採用難一點的“對句相救”,如“鴻雁幾時到,江湖秋水多”(《天末懷李白》)。上句“幾”字拗成仄聲,在本句中無法救,便在下句中用一平聲字“秋”來救。寫律詩,在音、字、義、象、意的多方面互動中,常會不得不拗,但拗不要緊,重要的是有拗必有救,使整首詩在總體上按律運行,彰顯聲韻的和諧之美。常、變、拗是中國宇宙、生命、歷史運行中的規律,理解了拗,特別是理解了拗與救的關係,纔算理解了律詩的根本,以及理解了中國文化的深邃(當然,拗也有無法救的情況,這就成了律詩中的拗體。這稍後討論)。當在寫作和品讀具有常、變、拗的律詩之時,中國文化實際的生活節奏、變化的生命情調、生動的宇宙觀念,中國文化中生命和生活的規律性與靈活性,在歷史和現實中的調節能力,以及由之而來的樂觀精神,會在其中漸漸而深邃地呈現出來。

中國具有音樂性的律的運行的和諧宇宙,在律詩上述四點形成的聲韻和諧中體現出來。律詩作爲語言藝術,音與字、字與字之義,以及由字義而形成的形象,由形象內蘊的詩意,共同匯成律詩整體。由語音進入字義及其關聯各層,一個明顯的現象是,在語音層面是每聯皆對,在字義層面是要求中間兩聯要對。這一律詩在形式美上的重點,具有多方面的關聯與內蘊:

其一,體現了中國時空合一運行的宇宙的核心結構。天與地、東與西、春與秋,宇宙中的一切都在“對”的形式中被秩序化地組織起來。《文鏡秘府論·北卷·對屬》講對在天地間的普遍性:“一二三四,數之類也;東西南北,方之類也;青赤玄黃,色之類也;風雪霜露,氣之類也;鳥獸草木,物之類也;耳目手足,形之類也;道德仁義,行之類也……”這是從分門類別講的。一類之中的各層級也可對:“有弟皆分散,無家問死生”(杜甫《月夜問舍弟》),是下一層級的“弟”與上一層級的“家”相對。還可以不同之物因景的組合而異類相對:“萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺”(杜甫《登高》),生命性之“人”與建築型之“臺”因情景結合一體而成對。對是最具中國特色和漢語特色又最能體現中國的宇宙和諧的核心觀念。律詩中間兩聯要求對偶,是字、義、象、意關聯在一起,體現了律詩在形式美的核心上與宇宙的核心契合。

其二,在字義與語音的互動中,彰顯了中國人的人生信念和對現世的基本態度。大千宇宙有散有對,在語音層的每聯皆對與語義層衹有中間兩聯要對的互動中,呈現了中國文化的基本觀念。音韻層的每聯全對,體現了道的無所不在,內蘊着中國人的基本信念:世界是美好的。字義層的首尾不對,體現了道的有所不在,內蘊着中國人的現實面對:人生是有遺憾的。由基本信念的兩個方面,又產生人生態度的兩個方面,道的有所不在,產生了中國人自古以來的“溯洄從之”“溯游從之”的“上下求索”;道的無所不在,又產生了中國人的面對複雜現象的悠然心態:“水流心不競,雲在意俱遲”(杜甫《江亭》)。

其三,從律詩的形式美上,對在中間兩聯,須在對仗工穩之中顯出“頂天立地”的氣概。如果詩人具有儒家胸懷,那麽一定要呈現出“與天地同流”的氣象:“星垂平野闊,月湧大江流。名豈文章著,官應老病休”(杜甫《旅夜抒懷》);“錦江春色來天地,玉壘浮雲變古今。北極朝廷終不改,西山盜寇莫相侵”(杜甫《登樓》)。如果詩人乃悠然的禪道思想,那麽一定顯宇宙的悟境:“江流天地外,山色有無中。郡邑浮前浦,波瀾動遠空”(王維《漢江臨泛》);“白雲依靜渚,芳草閉閑門。過雨看春色,隨山到水源”(錢起《尋南溪常道士》)。倘既非儒家又非道釋,那麽也一定要在人間世情中寫出人生的感慨:“浮雲一別後,流水十年間。歡笑情如舊,蕭疏鬢已斑”(韋應物《梁州故人》);“雨中黃葉樹,燈下白頭人。以我獨見久,愧君相見頻”(司空曙《喜外弟盧綸見宿》)。

其四,從審美形式之“對”與思想性質之“中”的關聯看,更多地關聯到儒家思想。從形式美上,中間兩聯對句以漫天塞地的審美形式體現了中國文化中人與宇宙的關係和人生理想;但其佔有全詩之中的位置,又彰顯着一種與儒家禮法相一致的秩序之美,同時以這種對偶的秩序之美去容納萬有。

律的尾聯,意味着一首的完結,但一首律詩作爲個體是在宇宙中運行的,在凸顯自身的同時,還應凸顯自身與宇宙整體的內在關聯,因此,最後一聯要寫得好,正如杜甫講的,應當“篇終接混茫”(《寄彭州高三十五使君適、虢州岑二十七長史參三十韻》)。當然,這不僅是律詩,也是整個中國藝術的要求。當一種藝術與宇宙運行的混茫關聯在一起後,就有了“言有盡而意無窮”(《嚴羽《滄浪詩話·詩辯》)的美學效果。而律詩的尾聯在中間兩聯的對偶句後出現,詩與宇宙整體關聯的“混茫”就有了律詩自身的特色。

三 絕句形式美的深邃性與中國文化精神

絕句,在初唐律詩定型的氛圍中得到基本定型,但其理論定性和歷史源變,在宋元以來,特別在明清文論中已衆說紛紜,胡應麟有“迄無定說”(《詩藪》內編卷六)之歎。現代以來,傅懋勉、沈祖棻、王達津、李嘉言、葛曉音、錢志熙、李飛躍等各有專論,偏重各異。綜合言之,在起源上,就七言四句、五言四句的體式出現,可以追溯到《逸周書》《左傳》《詩經》《楚辭》;在演進中,基本爲歌謠、樂府的巨大影響和文人對之的採用和提升,雖然各家強調的重點不同。從名稱看,可以追溯到《尚書·益稷》舜與臣工的聯歌,《左傳》鄭莊公與其母的聯歌,漢代柏梁成體的影響巨大,而南朝聯句過程中出現聯不上的“斷”或曰“絕”轉升爲體,這體到初唐有了獨立的新意,絕句這一體式得以形成,並成爲“百代不易之體”(《詩藪》內編卷六)。絕句成體,其內蘊的文化意義,應從絕句與律詩與古體的同異上考察。

從體式上看,律詩、絕句都有律的要求,古體則無。律、絕有形式上的限制,從而與思想性和秩序感緊密關聯。在律、絕共有的形式規定中,律詩中間兩聯必對,體現了中心化的思想,絕句則於有對無對並無限制,因此,絕句沒有中心化的要求,而且體現出在形式(體式要求)中而超越形式(可對可不對)的旨趣。中心與邊緣是關聯而互動的,一體與多元也是關聯而互動的,秩序與自由還是關聯而互動的。就古詩的演進來講,從《詩經》《楚辭》到漢樂府五言詩到南北朝民歌、到律、絕,特別是到律詩的定型,是在多元中向着一體和中心的演進,到律詩體式,中國文化的中心—一體—秩序在詩歌中得到美學性的體現,整個唐詩在達到了中心—一體—秩序之後,同時向着邊緣—多元—自由展開,這就是以律詩爲中心向絕句—古體的展開,三大體中的每一體都有着中心—一體—秩序與邊緣—多元—自由的互動。最爲中心化的是律詩,其中又分爲完全守律之律詩,有着變與拗的字句之律詩、全爲拗體之律詩。律詩中的拗體彰顯的是,在最爲中心—一體—秩序之中的邊緣—多元—自由追求。

拗體,正如鄺建行所講,在唐代有很多名稱:齊梁體、江左體、吳體、拗體,以及白居易稱的“格詩”,其實一事。①鄺建行:“吳體與齊梁體”,《唐代文學研究》(桂林:廣西師範大學出版社,1994),第5輯,第588~602 頁。它是在律詩定格之後對律詩的違反,外貌上與齊梁詩相同,但齊梁詩之拗,是在演進途中的不得已,而律詩確立後的唐代拗體,乃精神自由的有意爲之。以杜甫爲例,寫“七律151首,拗體就有28首。杜甫拗體詩大多作於到夔州之後”,而且“多數拗體詩衹拗不救或少救”,呈現出“是有意突破平仄律和進行詩體創新”。②李飛躍:“中國古典詩歌平仄律的形成與嬗變”,《中國社會科學》3(2015):136~157。雖然,拗與救的問題,到清代纔由王士禛《律詩定體》、趙執信《聲調譜》提出,並在現代王力《詩詞格律》中得到進一步梳理和總結。①王力《詩詞格律》(北京:中華書局,2000,第34~38頁)總結爲本句自救,對句相救和半拗。同時,也遭到一些學人質疑,至今尚在討論之中。②霍松林:“簡論近體詩格律的正與變”,《文學遺產》1(2003);尚永亮:“唐人作詩是否拗救?這是一個問題,讀石觀海《詩詞格律新說》”,《中國韻文學刊》4(2013);龔祖培:“漢語詩歌‘拗救’說辯僞”,《文史哲》5(2015);諸雨辰、胡徹奮:“清人‘拗救’說再審視——以《全唐詩》15290首律詩爲樣本”,《中國詩歌研究》18(2019)。但從本文的角度看,這是一個律詩內部再分體的問題:純律無需拗救,變律有拗有救,齊梁體有拗無救。

絕句也與律詩一樣,有再分體的問題。葛曉音把絕句分爲三類,(完全遵律的)“律絕”、(有所拗的)“齊梁調”、(古意濃重的)“古絕”。她特別關注到,律絕定型之後,“在初盛唐長達140年的期間裏,律化的進展緩慢。律絕非但沒有隨着五律的普及而增多,反而在盛唐愈益減少。而古絕卻大量增加,與齊梁調平分秋色”。③葛曉音:“論初盛唐絕句的發展——兼論絕句的起源和形成”,《文學評論》1(1999):76~90。由此可見,律詩與絕句,都在中心—一體—秩序與邊緣—多元—自由的兩極互動中呈現爲三種形態。絕句的三種形態又是在唐詩整體的律、絕、古三體式中而凸顯出審美特色的。絕句在體式上,沒有律詩的中間兩聯的對偶要求,不能如古體可在字句多少上自由增減。從而,絕句的核心旨趣,在文化上對應的,不是佔據中心的儒學思想,也不是散在邊緣的其他思想,而是對儒學有明顯的互補關係,與其他各種思想有着多樣關聯的道釋思想。

絕句五言四句二十字或七言四句二十八字,在詩體中最爲短小,要在這樣少的字數裏開拓一種完整的藝術境界,決定了它不但要在字句上精煉、鮮明、準確,達到“寫景入神”“言情造極”(胡應麟),而又需“涵括一切,籠罩萬有”(陶明濬)。更重要的是要“語短事長”(劉辰翁),“必有弦外之言,乃得環中之妙”(潘德輿),“無字處皆其意”(王夫之)。總而言之,絕句在形式美上最大優點就是:文短而情長,字少而意多,形簡而神豐。 與這一形式美要求最相契合的就是釋道思想。《老子》第十一章用車輪、器物、房屋舉例,講世間萬物皆由虛實兩部分組成,而虛是本質性的。房屋因有門窗之虛,使室內之氣與宇宙之氣有了交流,方使房屋成爲房屋。佛教把世間萬物看成“色”以強調萬物在時間中運行與變化,物的顯現特徵都與時間相連,時間刹那即逝,物在此時的一切皆爲空,世界萬物由色與空組成,色空又是辯證的,如《心經》所講:空不自空,空即是色,色不自色,色即是空。老子的由有而體現無,佛教的由色而體現空,都是要把一事物在具體時空的呈現之“有”與“色”與宇宙整體的“無”與“空”關聯起來,而絕句這一體式以詩歌方式逼着詩人創造之時和讀者品詩之時,必須用與釋道思想相契合的方式去思考,纔能得其真味。因此,絕句的演進與道釋思想演進正好有一個文化上的契合,最能成爲道釋思想的美學體現。絕句的來源,從文化上講是多元的,每一方面對絕句的面貌都有各自的影響。就絕句的歌謠樂府來源,可以理解絕句的“感於哀樂,緣事而發”的感發性特點;從絕句的聯句來源,可以理解絕句因事因人因情因景直接而來的現場性特點。但是,兩種主要特點以及其他特點,又都因出現意外的“斷”和“絕”的事實,而昇華爲一種字句最少的詩歌體式,並在這一體式中感受到極大的美感,又在於釋道思想所強調有無和色空觀念,這一觀念以虛實相生、色空互動的方式,把具體之物提升到一個更寬廣、更宏大、更有宇宙人生深度的混茫境界。

從詩歌形式與思想關聯的這一視點去看,可以知道絕句在形式美上的基本法則。(1)頭兩句講完的籠罩萬有之美。即在第一和第二這兩句把要講的事講完。陶明濬講的“涵括一切,籠罩萬有”主要落“實”到頭兩句。(2)提升性一轉的變幻之美。即在第三句把頭兩句呈現的內容進行提升性的轉,清人施補華《峴傭說詩》講“用意宜在第三句”,就是指“轉”的重要。轉是要把頭兩句呈現的事,進行提升,可以在原有情景上,以繼續講的方式提升(多以“點眼”方式),也可撇開原有情景,以明斷暗連的方式進行提升(多以“假設”方式)。(3)多義性結束的空白之美。即第三句轉之後,末句在一個有多重意義的意象上停下來,突出言不盡意的深意,如劉熙載《藝概》講的“蓋意不可盡,以不盡盡之”。下面通過幾個例子,呈現絕句如何通過三大美學要點,體現與釋道境界契合的“無”“空”的深邃之美。

先看兩首邊塞詩。王翰《涼州詞》:“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回?”頭兩句用征士痛飲和軍情緊張,把出征狀況講完,第三句以回答問句的一轉,提升到對未來的展望,瀟灑豪邁。末句落在冷酷的戰爭規律中,與第三句形成對照,也與第一句形成對照,把人引向未寫的很多很多。王昌齡《出塞》:“秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。”頭兩句以秦漢唐的對比,把征戰未還的狀況講完。第三句用假設問句一轉,提升到命運的高度,末句以回應假設結束,卻在與第三句、第二句,以及第一句對照中,讓人想到難以想通的,在由秦而漢到當下的唐的歷史中,中原王朝長征過去,遊牧民族度山攻來的不斷循環,給與此相關的每一個體帶來的難測命運。

再看三首離別詩。鄭谷《淮上與友人別》:“揚子江頭楊柳春,楊柳愁殺渡江人。數聲風笛離亭晚,君向瀟湘我向秦。”頭兩句把離別的地點、景色、心情寫完了。第三句用點眼方式來轉,以笛聲的依依不捨進行情感提升,末句以終有一別的各自方向,回應第三句的“晚”和第二句的“殺”,給離別之後的情深意長以巨大的想象空間。李白《送孟浩然之廣陵》:“故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流。”頭兩句把離別地點、季節環境、別去方向,講完了。第三句的轉是字面之外的感情之轉,以友人之船離開遠行,來暗呈自己在船開之後仍久久佇立,看着船由多而少而一,由近而遠而消失,進行着情感的提升。末句以船已不見而江水仍流,把提升了的友情,推向人生命運的叩問,有很多很多的內容。李益《寫情》:“水紋珍簟思悠悠,千里佳期一夕休。從此無心愛良夜,任他明月下西樓。”頭兩句以典雅室內的物之美與別離後人之愁進行對比,把離別千里後的情思寫完了。第三句是由景完全進入到情的轉,以情作進一步的提升,因情人千里,良夜雖好,我心難賞。末一句接承前一句的無心欣賞,指向明月這一關聯團圓的象徵,留下了很多很深的想象。

最後,看兩首與愛情相關的詩。張祜《何滿子》:“故國三千里,深宮二十年。一聲何滿子,雙淚落君前。”頭兩句,故鄉很遠,入宮很長,恩寵未曾有,把宮婦的身世經歷寫完了。第三句一轉,盼望了好多年的願望一天突然降臨,對着君王深歌一曲,既是命運之轉,又是情感之轉。末句停留在情感的突然迸發上,禁不住的雙淚流,承接着第三句,呼應着頭兩句,給人以千情萬緒的無窮想象,而且還衹是初見,結果怎樣,又有很多的可能和懸念。元稹《劉阮妻》:“芙蓉脂肉綠雲鬟,罨畫樓臺青黛山。千樹桃花萬年藥,不知何事憶人間?”頭兩句把仙女之美、環境之好寫完了。第三句的轉,既是真實陳述,又是不解疑問,一方面把前兩句的美景作了更大的提升:這裏是長生不老的地方,另一方面加重了疑問的沉重,誰都應想留在此仙境之中。末句是對第三句的回應,但同時又表明了疑問的難以回答。這裏有好多空白可去想象。

從以上三種主題七首絕句可以看到,都是按三大形式美法則進行的,而絕句越接近這三法則,就越契合釋道的思想,從而也越接近於中國虛實關聯結構中對宇宙人生中的深邃之“無”“空”的體悟。當這一宇宙人生的深邃之“無”與“空”向朝廷的中心結構和儒家禮法運行,絕句就從古絕向律絕運行,絕句中的平仄聲韻愈趨合律,對偶句出現且愈趨工整。但無論是古絕、齊梁調,還是律絕,都應有“無字處皆其意”的以有蘊無、以色寓空的韻味。中國古詩之所形成絕句這一審美體式,應是在於詩歌與思想的互動、融合、提升而來審美結晶。

四 古體形式美的深邃性與中國文化精神

唐詩的體式分類,施子愉以《全唐詩》爲範圍,林庚從唐詩格律的角度,將之分爲三類:律詩、絕句、古體。①施子愉:“唐代科舉制度與五言詩的關係”,《東方雜誌》8(1944);林庚:“唐詩的格律”《語文學習》9(1957)。古人也有這樣分的,明人李攀龍《唐詩選》七卷,選128家的740首詩,按詩體分卷,五古、七古、五律、七律、五排、五絕、七絕各一卷;進一步歸納,可爲古體、律詩、絕句。當然,唐詩體式如此豐富,也可以在三體的基礎上再分。如明人唐汝詢輯《彙編唐詩十集》(22冊),用三種方式編排,一是以天干地支爲名號,二是以初、盛、中、晚爲先後,三是體式分類,每集按照五古、七古、五律、七律、五絕、七絕、雜體編排。整個體式在古體、律詩、絕句外,多了“雜體”。又如,明人胡纘宗輯《唐雅》八卷,按體分編,有樂府二卷,五古、七古、五絕(附六絕)、七絕、五律、七律各一卷。在古體、律詩、絕句外,多了“樂府”。今人錢志熙認爲,唐詩之體,乃古體、近體(律詩、絕句)、樂府歌行,鼎足而三。②錢志熙:“論初盛唐時期古體詩體制的發展”,《南開學報(哲學社會科學版)》5(2011):62。即在古體、律詩、絕句之外,還要加上樂府和歌行兩體。

以上分體,各有其理,但都是從美學上考慮的。如果把美學和文化結合起來歸納,可分爲三:律詩、絕句、古體。這裏,首先是詩律的標準,一切不按律詩絕句進行嚴格的字句要求的詩,都爲古體。不但不按律、絕字句規範的樂府詩、歌行體、雜體詩統一算作古體,而且,排律因其在句上可任意拉長,也算古體。排律入古體就是以文化標準進行的調整。以文化的中心—一體—秩序和邊緣—多元—自由的二元互動爲中心,律詩、絕句、古體及其內部的多樣性,構成一種形式美的譜系結構(見圖1):

圖1 唐詩三體結構圖

一切超出了律詩絕句的字句聲律規定的皆爲古體。唐詩整體,以純律爲一極,以古體中最自由的次類爲一體,中間有着多種多樣的互動。例如,律詩中的齊梁體,絕句中的齊梁調和古絕,與古體相暗通;古體中的長律、五古、七古、歌行,乃至樂府和雜體,都可發現與律絕的暗通點。因爲,唐人五古非並漢魏晉宋的古體,唐人的樂府歌行也非漢魏南朝的樂府民歌,而是在律詩和絕句之近體業已形成的氛圍中,不但受其影響,而且要與之互動而形成的。古體是與律詩、絕句共同形成整體中的古體。要在古體的共性中找一代表,既能體現其與純律一極相對的另一極,又能彰顯古體的整體特徵,還能從文化體現古代的既不同於儒家禮法,也不同於釋道玄境,還能透出中國文化整體之味的詩作,可以張若虛《春江花月夜》爲例。

這一初唐時的佳作,處在中國古詩從漢魏演進到初唐正逢唐詩定型的重要關頭,集多種因素爲一體。其中,明明暗暗透出的,有宮體詩的主題,西曲的曲辭結構,樂府民歌的語言方式,還有唐人綴合改編的套路。最重要的是,該詩把古體中自由精神推到極致,又將中國人宇宙人生最深邃的核心觀念內蘊其中,達到了古體的高峰。然而,或因其集組多雜,此詩在唐及之後都未被看好。其傳世之艱難曲折,程千帆、陳文忠已有較詳的呈現與分析③程千帆:“張若虛《春江花月夜》的被理解和被誤解”,莫礪鋒 編《程千帆全集》(石家莊:河北教育出版社,2000),第8卷,第193~209頁;陳文忠:“唐人青春之歌走向頂峰之路——《春江花月夜》1300年接受史考察”,《東方叢刊》1(2008):146~164。。《春江花月夜》從低到高的歷史,到晚清達到高潮,王闓運《論唐詩諸家源流(答陳完夫問)》稱其“孤篇橫絕,竟爲大家”。民國時代,聞一多《宮體詩的自贖》稱之爲“頂峰上的頂峰”。改革開放後,李澤厚《美的歷程》完全首肯聞一多的讚譽。但是,對《春江花月夜》的質疑,仍然存在。《春江花月夜》好在何處,各有說法。本文主要從唐詩整體中的古體這一角度講解此詩,從此詩作爲與純律之最有秩序的一極相對的古體之最自由的一極去看,方能突破理解上的一些重要謎團。

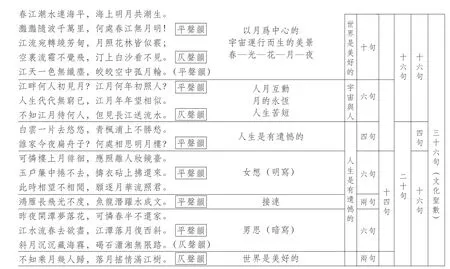

古人對《春江花月夜》的審美解說,王堯衢《唐詩合解》最爲到位,然在結構上,將之看成九段絕句的拼合,沈德潛《古詩源》也持此說。從詩中轉韻角度,似乎如此,此說將全詩分爲四句一段進行解讀。乃至影響到當代名家如吳小如、葛曉音、莫礪鋒等對此詩讀解的分段。張若虛處在大家都用數首絕句型四句詩“攢簇而成”一首長詩的年代,用此方式是可以理解的,但他運用古體的自由精神,又一定要由轉韻進入之後再加以內容的重組,而這一重組,一定要運用中國宇宙最深的數理來進行。古體意味着可以任意寫短寫長,但真正的古意,又須“隨心所欲不逾矩”(《論語·爲政》),因此,《春江花月夜》用了36句,這中國文化的聖數。具體下來,分爲兩個層套結構:一是對稱美的結構。首段16句,寫月亮從海上升起到升到中天,以月亮爲中心寫春江花月夜的天地之美;中間段4句,從月亮運行帶動的天道過渡到遊子思婦的人道;尾段16句,寫人間男女的心靈之美,同時是月亮從中天西移落下海中。二是均衡美的結構。按照中國形式美“方五斜七”(劉徽註《九章算術·勾股》)原理,分爲16句的上部和20句的下部。上部寫以月帶動的春、夜、江、花的運行,以表現天道中的自然運行;下部用遊子思婦的相思,以表現人道中的命運運行。在上部中,又以“方五斜七”之美分爲10句與6句兩段。前段10句,寫由月帶動的春、夜、江、花的運行;後段6句,轉入對月所代表的天道轉運的詢問。形式美包括對稱和均衡,對稱是外在的均衡,均衡是內在的對稱。按這套結構,全詩36句分爲16句與20句之比,以均衡的結構彰顯宇宙人生氣化流行的動態。上部16句,以10句與6句之比,以均衡的結構象徵人在天道運行中感受;下部20句,進入男女之思,採用豐富而多樣的對稱結構,具體爲4句—6句—2句—6句—2句。4句是由天之道到人之命的過渡,6句寫女,6句寫男,爲對稱結構,男女之間2句,形成6—2—6的有中心的對稱結構,6—2與6—2又形成一種命運型的對稱結構,女之6句與男之6句的前面爲4句引出男女之思。男女中間的2句與結尾的2句加起爲4句,又形成一種弱對稱結構,反復的對稱和反復的變化,使人生命運的豐富複雜細膩地呈現了出來。張若虛的這一豐富複雜細膩的結構,多少年來,使評者難以理解,且呈圖如下:

圖2 张若虚《春江花月夜》結構圖

有了這一基本結構,就可以進入到這詩的具體解說了。由於中國之道強調運行,因此,可把對稱美結構放在心中,以均衡美結構進行講解,講完之後,對稱美也自在其中了。程千帆1982年寫了《張若虛〈春江花月〉集評》①莫礪鋒 編:《程千帆全集》,第8卷,第210~223頁。,明清名家的此詩論說集中於此,甚堪參考。這裏他人已講的我簡言之;未講或與我不同的見解,多言之;講到對此詩質疑者的要點之處,解釋之;主要突出張若虛在運用當時交匯的各種因素和慣例,以自由之精神,進行創新所達到的高度,同時又對不爲當時人理解的審美難點和文化亮點進行解說。

上部第一段十句寫月亮將出,已出,緩緩升起,由近而遠,由點而面,照耀衆流、江邊沙洲、岸上花林,最後升到中天。寫法甚妙,王堯衢對此講得很精彩,可參看《程千帆全集》第8卷第212~213頁。可補充之處,一是按照中國審美的畫“圓”方式呈現,由江而海,海月升起,由海而江,而花林,而沙洲,而春夜中的萬物,“何處春江無月明”,一月映萬江,照萬花,耀大地。二是詩中第三至五句寫月光下的江河大地花林之實物,第六至八句寫月光,月亮在冉冉升起過程中,月光、天上地下的互動融一。這兩個三句爲一組,構成對稱之美,爲神來之筆,突破了習慣上的兩句一頓、四句一組結構。三是第九第十句,月亮升到中天,爲上部的結束。正因爲突破了四句一組,方構成了以月亮中心帶動整個自然界美麗運行的整體。這一整體在句子上爲十句,圓滿的整數;在音韻上,爲頭四句平聲韻,次四句仄聲韻,最後兩句平聲韻,對稱完美。還有前面講的第三至五句和第六至八句在字、象、意的多重對稱。四是在語詞與形象的安排,以“春江”開始,以“月輪”結束,“芳甸”“花林”在正中,又是一個非常美的對稱結構。可以說四者一道多面地共匯了上部的第一小部的主題:中國文化中有秩序地運行着的世界是美好的。

上部第二段六句,由第一段月升到中天普照天下,自然地把第一段中暗含的望月之人由隱而顯,展開了人月的對話,由月亮帶來如此美麗的春江花月夜,對美的陶醉同時產生了對美的詢問。正如中國哲學的本體論,不是像西方那樣,問世界的客觀本質是什麽(Being,即本質),而是問世界的客觀本質是怎麽運行的(道,首先是運行之道)。在這裏,張若虛不是問月亮何時產生,人何時產生,而是問:月與人是何時開始相遇互動的:“江畔何人初見月?江月何年初照人?”中國的思維特點由之凸顯出來。接下來,纔是具有世界普遍性的哲學性感歎:“人生代代無窮已,江月年年望相似。”月亮永恆、人生苦短!這是每一個在人生的某些關鍵點都會冒出來的詢問,也是《古詩十九首》“生年不滿百,常懷千歲憂”以來,從漢末到唐初,引發陳子昂寫“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”,一直壓在古人心中的一個大問。這個問又是無人能完美回答的。面對這一令人悵惘的現實,人在一瞬間把自己的悲情投射到了月亮上面:人代代死去,月亮卻一直存在,它爲什麽要缺了又圓,沉了又升,頑強地活下去呢,它應是在等什麽人吧?等了一代又一代,“但見長江送流水”,仍然沒有等來,卻還是等下去,等下去……人知道這是一種把人的理想與月亮進行心理置換的假設,思想很快會回到現實中來,世界仍然以春江花月夜在進行着美麗的運轉,但具體的人生卻並不總是令人如意的。於是,詩進入到了下部。一種非常巧妙而又自然的轉換。

戚悅說,從下部第一句“白雲一片去悠悠”到下部的第十二句“魚龍潛躍水成文”是從另一首竄入進來的。其主要證據是,清人陳僅《竹林問答》講:“長古轉韻,平仄自須約略相間。”而論者都把《春江花月夜》與《西洲曲》並論,也是遵照這一規律。但《春江花月夜》“九個單元的韻腳分別是:平仄平仄平平平平仄。其中有四個單元連用了平韻”。他認爲,按“平仄韻遞用”的古體詩原則,“即使連用平聲韻或仄聲韻,也不會超過兩個”,因此從這“轉韻上的‘瑕疵’”露出了此詩乃爲“拼接”。②戚悅:“張若虛《春江花月夜》原貌探蠡”,《勵耘學刊》2(2021):168。然而,在本文看來,第一,張若虛已經爲內容打破了攢簇絕句而爲九個單元的結構;第二,轉韻是否用平仄韻遞用,要爲內容服務,《春江花月夜》上部十句全是平仄韻遞用,呈現世界是美好的,下部寫分離中的男女,因此一連四個平聲用韻,一顯理想節奏被打破,二彰被打破的同時內心的堅守與執著。突破平仄韻遞用,正是爲強調人生命運之變與變中的內心不變。在下部第五句始到第十七句,形成六句寫女,兩句關聯,六句寫男的對稱,通過用韻顯示命運之“變”,句義對稱強調心理不變。十四句中,寫男的六句中最後兩句仄聲韻(霧—路),對應着寫女六句中最後兩句的平聲韻(聞君),強調男女內心中的和諧一致。鑒於皎然《詩式》引過張若虛《秋月》“遮戶簾中捲不去,擣衣砧上拂還來”,張若虛確有可能是在通過已寫兩首詩(乃至兩首以上)的基礎上“攢簇而成”(沈德潛),但這一“攢簇”是創造性的。第一體現轉韻上,第二體現物象上。

下部第一至四句爲初段,從上部的人月互望而來的宇宙人生之問由以月爲中心的春江花月夜過渡到人的世間命運。中國的宇宙歷史人生觀,是春秋代序、興亡循環、悲歡相續,上部已寫世界的美好,下部與之相對應爲人生的遺憾,中國思維一定會把上部美好與下部遺憾以互文見義的方式去看,方得環中。首四句的過渡,從天上的圓月引出白雲,由白雲引出遊子,由圓月所照的地上江花引出青浦閨樓,引出思婦。《周易·序卦》曰:“有天地,然後有萬物;有萬物,然後有男女。”男女之情是世間最普遍也最能體現文化模式之情。全詩由上部的宇宙進入下部的人生,仍保持着哲學深度。

第二段共十四句,女六句男六句中間兩句關聯。段中寫思婦,用的全是漢末以來望月思遠套語,但組織都很巧妙:高樓遠望,對鏡容顏,室內望月想,擣衣欲忘還想,都因月光惹情。唐宸根據“擣衣”意象,斷定此詩爲多詩缀合改編而成。前面講了《詩式》中引張若虛有“擣衣”的詩句名爲《秋月》,唐宸引證了唐以前詩人謝惠連、謝朓、費昶、徐陵、庾信寫擣衣的詩,以及唐代詩人王勃、李澄之、張說、王昌齡、李白、丁仙芝、屈同仙、呂溫、白居易、儲嗣宗的擣衣詩,以及劉希夷、杜甫、王建、劉禹錫的擣衣名篇,無一例外都是秋景,從而得出擣衣=秋季的結論。文中進而把鴻雁也算作“秋季色彩濃厚的語詞”①唐宸:“《春江花月夜》成篇獻疑——兼論《樂府詩集》的截取綴合改編現象”,《樂府學》(北京:社會科學文獻出版社,2017),第15輯,第127頁。(但未舉例),從而斷定從“白雲一片去悠悠”到“魚龍潛躍水成文”的十二句是寫秋天。這與《春江花月夜》寫從月出到月落的總體結構有異。然而,雖然古代的擣衣詩多寫秋季,寫春季也並非沒有,李白《擣衣篇》就寫的是春天:“閨裏佳人年十餘,顰蛾對影恨離居。忽逢江上春歸燕,銜得雲中尺素書……樓上春風日將歇,誰能攬鏡看愁髮。曉吹員管隨落花,夜擣戎衣向明月……”至於鴻雁與春天的關聯在古詩中比比皆是,唐人韋承慶《南中詠雁詩》“萬里人南去,三春雁北飛”。李商隱《春雨》“玉璫緘劄何由達,萬里雲羅一雁飛”。因此,唐宸的“綴合改編”論是可能的,但十二句秋季說不能成立。

在六句對思婦描寫中,徐增《爾庵說唐詩》和王堯衢《唐詩合解》都講:是從遊子的想象中呈現的。按此解,爲明寫思婦暗寫遊子,同時,第二段第九到第十四句寫遊子,也可以解成在思婦的想象中出現的,成爲明寫遊子暗寫思婦。這樣寫遊子思婦的各兩個六句,都有明暗兩重意,再合爲一個具有豐厚意蘊的心靈相通統一意象。其實,中國古詩寫遊子思婦,都可做衹是顯寫與顯隱合一地寫的兩解,形成外在形象不同、內在相同的形象模式。男女各六句中間的“鴻雁長飛光不度,魚龍潛躍水成文”,寫的是男女之間的信息傳遞。魚雁傳信是中國文化的固定套路,雁飛天上,魚游水中,象徵傳遞的各種方式,所傳的信息,有的收到了即“水成文”,有的沒收到即“光不度”。通過此過渡,就轉到下句對遊子的描述。

從整體上看,詩的上部寫月亮從升起到中天,下部寫由中天沉下海底。從這一段看,寫思婦六句是月在中天正向西落,而遊子六句則月已西斜近海。這段更有了時間的緊迫感,首句用“夢落花”暗喻“月西斜”,人生如夢,美麗之月將落,美麗的花將落。如此美景,人卻兩地,此情何堪。正是在美景、時間、人生苦短的催逼中,遊子中那些衹要有一點可能的,都會迫不及待地要趕回家去,一定與自己日夜思念的人團聚;還有一些人因道路遙遠,事多阻隔,無奈難回,衹有心懷悲愁,遠遠相憶,其心情與前面思婦相同“此時相望不相聞,願隨月華逐照君”。此段最後兩句,“斜月沉沉藏海霧”,暗指回不去的人;“碣石瀟湘無限路”,既指回不去的人,又指趕回去的人。最後一段的兩句是對全詩、也是對中國文化觀念的總結:“不知乘月幾人歸”,明確指出,命運不同,有的回去了,有的回不去;“落月搖情滿江樹”,無論回去,還是回不去,天上的月亮都以深情而美麗的月光照耀着、安慰着每一個生命。中國文化就是在這樣一種信念中運行:世界是美好的,但人生是有遺憾的;人生是有遺憾的,但世界是美好的。

然而,對於本文來講,主要彰顯古體相對於律詩和絕句的特點:雖然句子可自由長短,但又是受文化的審美規律制約的,要以自由的形式去彰顯文化的深邃。古體中的每一體,也都有自己美學規範,但詩人寫詩,衹有像張若虛這樣,不斷地突破規範,纔能達到高峰之高峰,寫出中國人的境界和中國人的心魂。