主次结构连接方式及减震技术应用研究*

王洪欣,李晓丽,周高照,芦静夫

(中建科技集团有限公司,广东 深圳 518002)

0 引言

主次结构是近年发展起来的一种新型建筑结构体系,由大型构件组成的主结构与常规构件组成的次结构共同受力[1-2]。传力明确是主次结构体系最显著的特点之一,主结构作为主要抗侧力体系,承受自身和次结构传来的各种荷载,次结构承受自身荷载和少部分作用于其上的风荷载和地震荷载,并将力传递给主结构[3]。主次结构特点给建筑设计带来了很大的灵活性[4],主要表现在次结构可便于构成空洞层或次结构在水平及竖向可不具有连续性。在施工方面,主次结构体系可实现穿插施工,主结构施工的同时,下部主结构楼层内的次结构可同步施工,施工效率大大提高[5]。随着建筑物高度的增加和建筑体型的复杂化,单纯依靠结构自身抵抗水平荷载作用远远不够,主结构采用框架-支撑结构体系,不仅能提高结构抗侧刚度,还可形成二道防线[1]。在罕遇或极罕遇地震作用下,主结构中的支撑作为第1道防线很有可能率先发生破坏,支撑一旦破坏,再对其进行修复较困难,这时可将普通支撑替换成耗能支撑,形成一种有效的减震系统[3]。采用耗能支撑的目的是保障主结构体系在多遇地震下处于弹性状态,罕遇地震下减震装置屈服,从而尽可能多地耗散地震能量,率先破坏[3,6]。目前关于主次结构减震技术的研究较少,且没有在实际工程中应用。深圳市长圳公共住房及其附属工程6号住宅楼采用钢-混组合主次结构体系,为在中高烈度区推广该结构体系,采用部分减震装置。本文结合工程需求,研究减震技术对主次结构体系抗震性能的影响,及主次结构间的连接对结构受力的影响,以期为类似工程设计提供借鉴和参考,从而推动该结构体系的广泛应用。

1 工程概况

深圳市长圳公共住房项目总建筑面积约116万m2,共有24栋超高层住宅,是目前国内规模最大的装配式公共住房项目,其中6号住宅楼是专门为高层次人才提供的保障性住房,总建筑面积约1.64万m2,每个标准层有3个户型单元,各个户型单元的建筑面积均为150m2。6号住宅楼建筑效果如图1所示。

图1 6号住宅楼建筑效果

为实现户型单元的标准化设计和建筑空间灵活可变,6号住宅楼采用钢-混组合主次结构体系。其中,主结构采用钢管混凝土框架-中心支撑结构,由钢管混凝土柱、钢支撑、钢梁和叠合楼板构成,主结构11层,架空层和首层层高分别为6.0,5.2m,标准层层高均为9.3m,钢管混凝土柱内的混凝土强度等级从下至上由C60逐级降至C40,预制楼板和叠合层混凝土强度等级分别为C40,C30。次结构3层,层高分别为3.0,3.0,3.3m,总高度9.3m,次结构采用轻钢结构,由钢柱、钢梁和钢筋桁架楼承板构成,楼板混凝土强度等级为C30。每个主结构层内含有3个次结构,整栋楼共有27个次结构。项目所在地抗震设防烈度为7 度,设计地震分组为第1组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,安全等级为二级,主结构和次结构的抗震等级分别为二级和三级。

2 不同连接方式研究

为使实际工程中主次结构体系受力更合理,提升结构抗震性能、降低建造成本,本文采用盈建科软件分析次结构与主结构连接方式对结构体系抗震性能的影响。

2.1 全框架形式研究

全框架形式主次结构的次结构单元具有完整的梁柱受力构件,可独立承受自身竖向荷载,顶部与主结构框架具有架空空间,不传递上部主结构框架的竖向荷载,符合模块化单元概念,具有完整的受力体系,相对独立。全框架形式主次结构构成如图2所示,平面布置如图3所示。

图3 全框架形式主次结构平面布置

采用盈建科软件分析4种主次结构连接方案,包括次结构仅以荷载形式施加在主结构上的主结构单体方案及3种全框架形式的主次结构连接方案,具体如下。

1)方案1(主结构单体) 次结构以荷载形式施加在主结构上,次结构荷载包括次结构自重和其上的恒荷载、活荷载(见图4a)。

2)方案2(底部连接) 次结构底部连接在本层主结构楼面(见图4b)。

3)方案3(底部连接+侧面连接) 次结构底部连接在本层主结构楼面,且次结构每层的外围柱与主结构柱相连(见图4c)。

4)方案4(底部连接+顶部连接) 次结构底部连接在本层主结构楼面,且次结构顶部与上层主结构楼面相连(见图4d)。

图4 主结构单体方案及全框架形式的主次结构连接方案

上述4种主次结构连接方案的模型中,次结构与主结构水平连接采用铰接、次结构柱底与主结构梁采用刚接、次结构柱顶与上一层主结构楼面采用不传递竖向力的滑动连接。经计算得到结构周期、变形及层间位移角等。

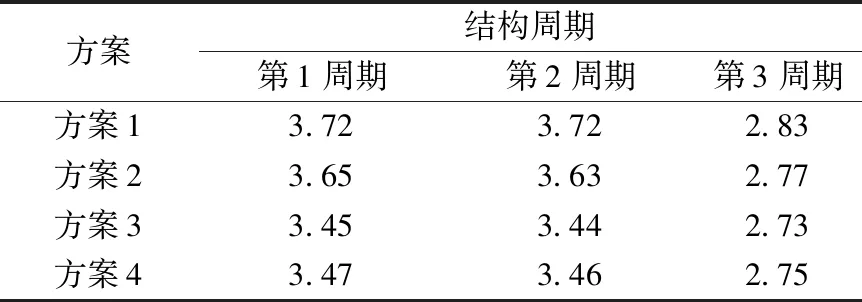

1)增加主次结构间的连接数量,可使结构整体刚度增加、周期减小(见表1)。

表1 全框架形式4种方案的结构周期 s

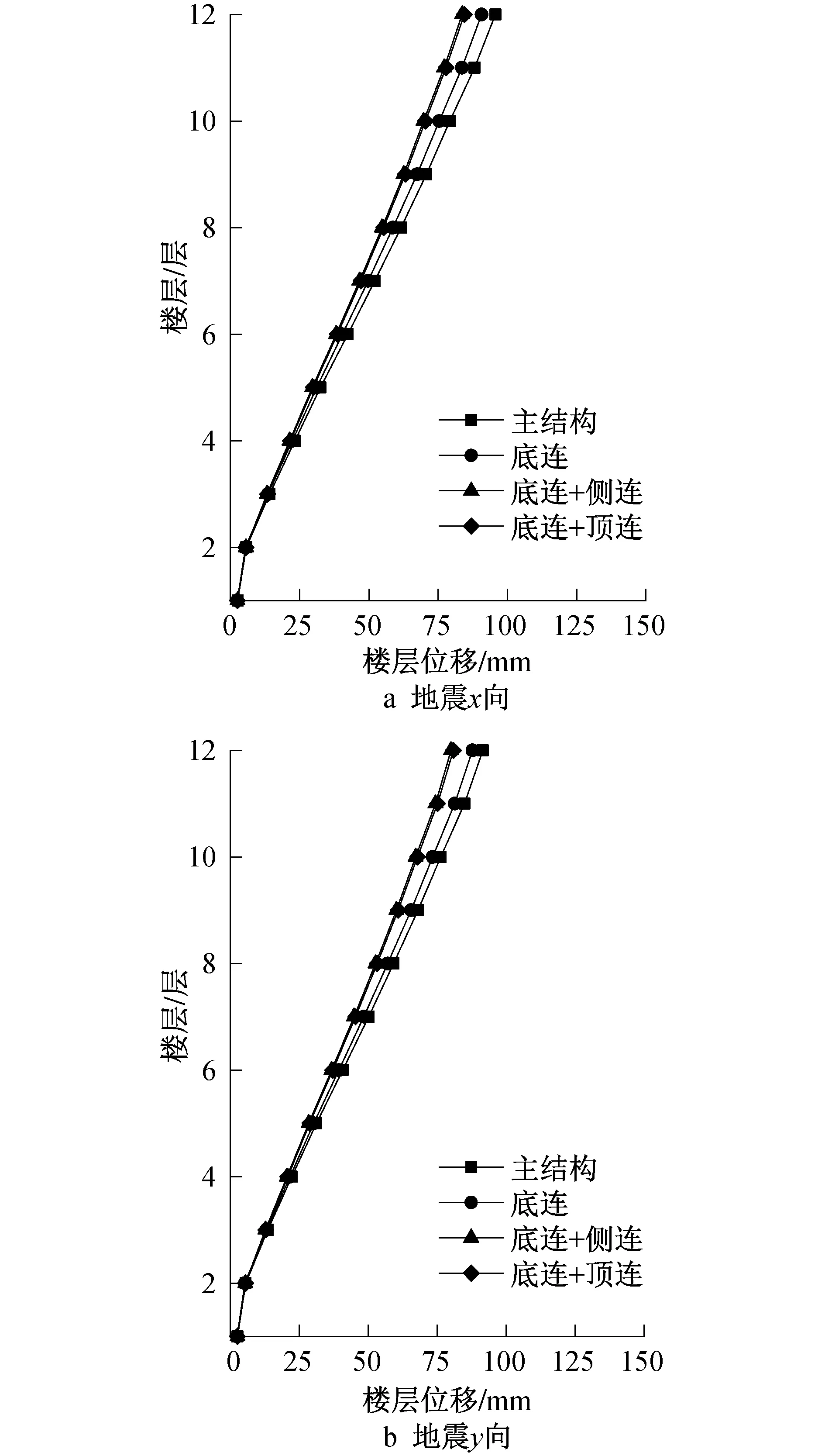

2)多遇地震作用下及风荷载下的楼层位移如图5,6所示。由图5,6可知,风荷载下的结构变形大于地震作用,结构为风荷载控制;增加连接可提高主体结构刚度,减小结构变形,从主结构变形量上看,主结构单体>仅底部连接>底部连接+侧面连接≈底部连接+顶部连接。

图5 多遇地震作用下的楼层位移

图6 风荷载下的楼层位移

3)多遇地震作用下及风荷载下的层间位移角如图7,8所示(规范限值为1/300)。由图7,8可知,次结构作为质量块,其反向惯性作用可有效减小主结构的层间变形,从主结构层间变形量上看,主结构单体>底部连接+侧面连接≈底部连接+顶部连接>仅底部连接。

综合考虑,为减少外围护开洞、方便施工,并兼顾结构受力性能,次结构底部和顶部与主结构相连的方案4为最佳方案。

图7 多遇地震作用下的层间位移角

图8 风荷载下的层间位移角

2.2 半框架形式(优化方案)研究

全框架形式中,次结构通过连接构件与主结构相连,各连接构件所受内力相差较大,在不利荷载工况时连接构件可能逐个击破,结构存在安全隐患。鉴于此,提出半框架形式(见图9,10)。相较于全框架形式,半框架形式减少了部分外围梁、柱构件,借助主结构梁、柱来传递荷载[7]。半框架形式减少了梁、柱构件数量,结构自重大大减小,同时由于周围柱构件减少,建筑室内空间使用率更高。

图9 半框架形式主次结构构成示意

图10 半框架形式的结构平面布置

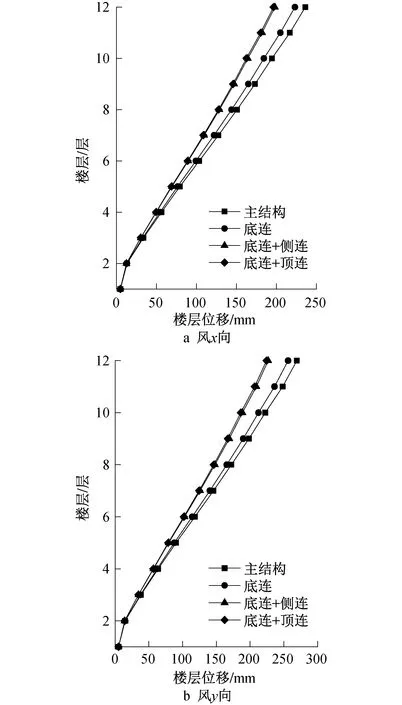

采用盈建科软件分别建立半框架和全框架2种形式的结构模型,得到结构性能指标和材料用量(见表2)。由表2可知,半框架与全框架2种形式的主结构计算指标相差不大,且均满足规范要求,半框架形式的结构刚度略低于全框架形式;半框架形式中由于次结构梁、柱构件数量大幅度减少,次结构用钢量减少65.8%,结构整体用钢梁减少23.4%,具有较好的经济效益。

表2 2种形式结构性能指标和材料用量

3 减震技术的应用

3.1 应用方案

结合建筑户型布置特点,在户型外围布置的钢支撑可采用屈曲约束支撑BRB替换,在电梯间周边设置的钢支撑可采用防屈曲钢板剪力墙BRW替换。由于减震装置造价较高,在大幅度提升结构抗震性能的基础上考虑有效控制成本,进行减震技术应用方案的比选分析,考虑了减震装置BRB和BRW的6种布置方案,具体方案(布设楼层)为:①方案1 不设置;②方案2 3层;③方案3 6层;④方案4 9层;⑤方案5 5,9层;⑥方案6 6,7层。减震装置的性能参数如表3,4所示,力-位移曲线如图11所示。

表3 屈曲约束支撑(BRB)性能参数

表4 防屈曲钢板剪力墙(BRW)性能参数

图11 BRB和BRW力-位移曲线

3.2 地震波选择

根据地震波的选波原则,选取2条天然波和1条人工波进行地震作用下的主次结构动力时程分析。地震波2个方向的加速度峰值比例为1∶0.85,有效持续时间>30s,由于3条地震波的计算结果较相近,本文仅给出结构在天然波1主方向的计算结果,如图12所示。

图12 天然波1加速度时程曲线

3.3 罕遇地震作用下的结果分析

3.3.1层间位移角结果

利用有限元程序佳构STRAT分析,罕遇地震作用下,各减震构件布置方案下的结构层间位移角统计如表5所示。

表5 各方案下的层间位移角统计

由表5可知,减震构件布置在一个主结构层时,随着布置楼层高度的增加,结构层间位移角减小,结构侧向刚度增大;减震构件布置在2个主结构层相对于布置在1个主结构层时的层间位移角更小,结构抗侧刚度更好,构件损伤也更少。

3.3.2耗能能力比较

罕遇地震作用下,各减震构件布置方案下的结构耗能统计如表6所示。

表6 各方案下的耗能情况统计

由表6可知,减震构件布置在1个主结构层时,随着布置楼层高度的增加,减震构件耗能占比增加;减震构件布置在2个主结构层相对于布置在1个主结构层时的耗能占比增加,耗能效果更好。

3.3.3构件损伤情况比较

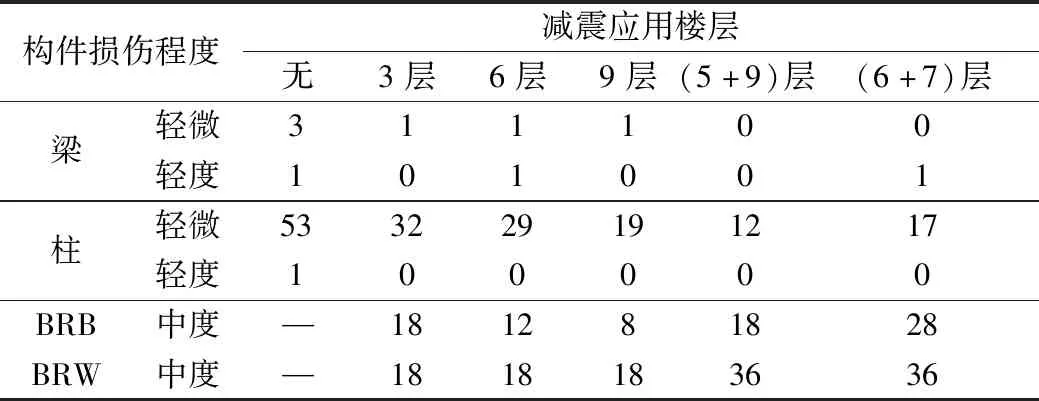

罕遇地震作用下,各减震构件布置方案下的结构构件损伤统计如表7所示。

表7 各方案下构件损伤统计 根

由表7可知,减震装置可有效降低受力构件的损伤程度,结构梁、柱的损伤构件均有下降,结构柱避免了轻度损伤;屈曲约束支撑BRB大部分发生损伤,布置在中低区域的损伤数量较大,防屈曲钢板剪力墙BRW全部损伤,减震构件率先损伤耗能,形成结构第1道防线;采用钢-混组合的主次结构抗震性能较好,即使未设置减震装置,结构构件的损伤程度也较轻。

3.4 极罕遇地震作用下的结果分析

为探究减震技术对主次结构体系抵御地震作用的能力,推广主次结构体系在中高烈度区的应用,利用有限元程序佳构STRAT对结构在极罕遇地震作用下的动力响应进行分析。其中,考虑不设减震装置和在主结构第6层设置减震装置2种情况。极罕遇地震作用下地震波的有效峰值为350cm/s2。极罕遇地震作用下主结构柱、梁的损伤统计如表8所示。由表8可知,设置减震装置后,主结构柱、梁的损伤程度均有下降,其中柱和梁的中度损伤构件数量减半,梁构件避免了严重损伤。

表8 极罕遇地震作用下的构件损伤统计 根

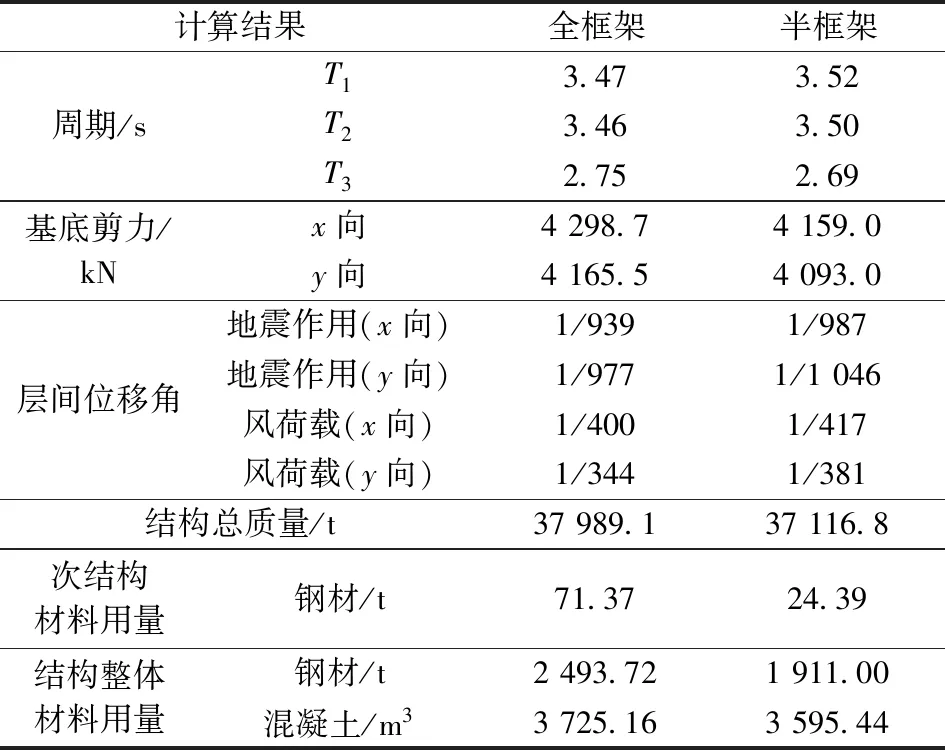

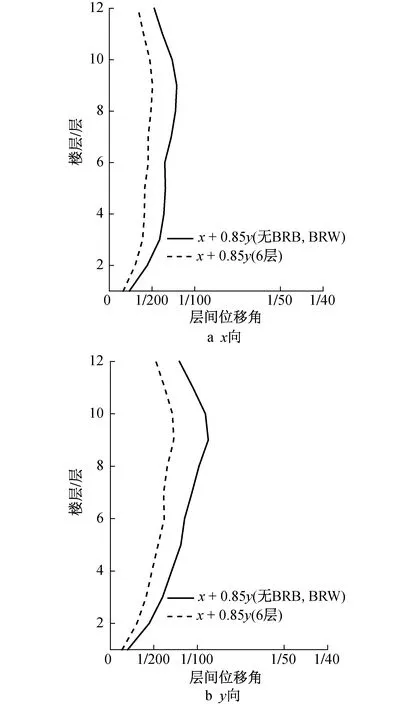

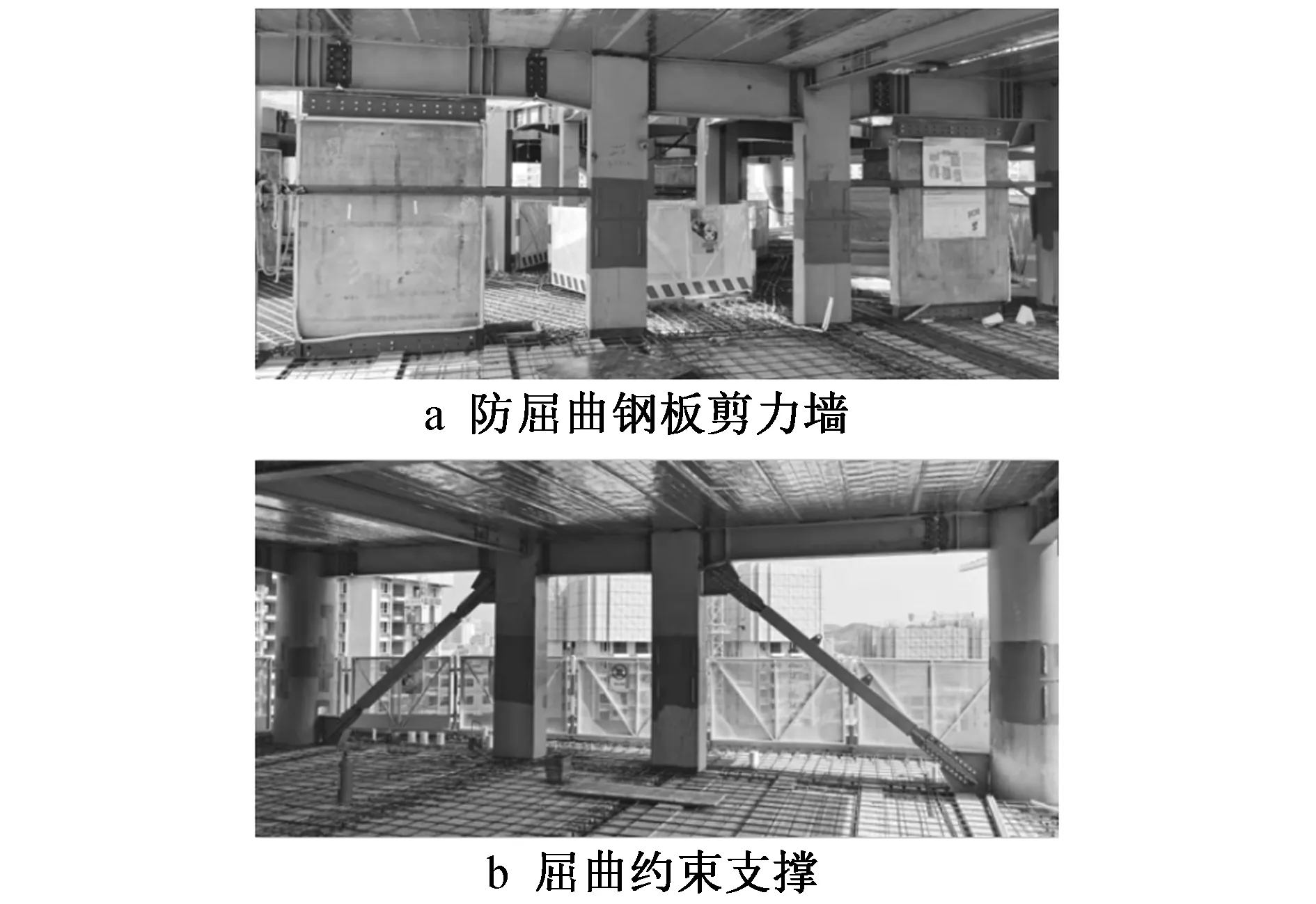

极罕遇地震作用下减震装置对结构层间位移角的影响如图13所示。由图13可知,不设置减震装置和在第6层设置减震装置时的层间位移角(规范限值为1/50),x向分别为1/127,1/198,y向分别为1/88,1/134,减震装置的设置增大了结构耗能能力,减少了主结构构件损伤,提高了结构在极罕遇地震作用下的抗侧刚度,减小了结构层间变形。防屈曲钢板剪力墙和屈曲约束支撑现场安装如图14所示。

图13 减震装置对结构层间位移角的影响

图14 减震装置现场安装

4 结语

基于深圳市长圳公共住房项目6号住宅楼的实际需求,对住宅楼结构体系中主次结构间的连接方式及减震装置应用对结构抗震性能影响进行研究,得到如下结论。

1)次结构与主结构采用底部连接、底部+侧面连接、底部+顶部连接及主结构单体4种全框架形式均可满足结构受力性能要求;其中,次结构采用底部+顶部与主结构连接方案,可减少建筑外围护开洞,更便于工程施工,为全框架形式中最优连接方案。

2)半框架与全框架2种形式的主结构计算指标相差不大,由于半框架形式中次结构构件数量大幅度减少,结构整体用钢量减少23.4%,具有较好的经济效益。次结构与主结构采用铰接连接,可大量减少施工现场的焊接作业量,建造过程更加绿色、环保,顺应了建筑工业化发展方向。

3)在罕遇和极罕遇地震作用下,屈曲约束支撑和防屈曲钢板剪力墙的应用,增大了结构耗能能力,减少地震作用,降低了主体结构损伤程度,可显著提升主次结构的抗震性能。