适老视角下农村保障性住房居住意愿研究

——以河北省为例

文/孙铮 刘大鹏

一、引言

《“十四五”规划纲要》指出:坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路,把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,统筹规划、完善基础设施,改善人居环境。建立农村低收入人口和欠发达地区的帮扶机制,健全农村社会保障和救助制度;实施积极应对人口老龄化战略,推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系,发展普惠型养老服务和互助性养老。

近年来,河北省城乡最低生活保障制度不断完善,广大农民的基本收入水平和生活水平明显提高。2020年,全省全年粮食总产量为3795.9万吨,增长1.5%。全省农村居民人均可支配收入为16467元,增长7.1%,人均消费支出12644元,增长2.2%。截至2021年底,全省500人以下行政村卫生室建设和村医配备实现全覆盖。全省贫困地区农村自来水普及率为90.53%,集中供水率为95.59%,标志着全省贫困人口饮水安全问题全面解决。全省累计完成837万座厕所改造,农村“厕所革命”取得明显成效。“四好农村路”行动计划圆满收官,新改建农村公路2.3万公里,建成一批安全、生态、优质的精品农村公路。河北农村公路通车总里程超过17万公里,各乡镇、建制村至少有一条安全可靠、顺畅通达的硬化路,所有贫困村通客车,农民群众“出门水泥路,抬脚上客车”的愿望基本实现。当然,在取得成绩的同时,也须正视当前存在的问题。在广大农村地区,部分困难户、五保户、残疾人家庭与最低生活保障家庭的住房难题长期困绕着他们,也一直牵动着政府与社会各方的心。在河北省现行的住房体系中,保障性住房是个不折不扣的城市名词,保障对象只能覆盖城市低收入群体与部分进城务工人员,公共租赁房、经济适用房、贴息贷款等政策无法惠及农村居民,农村地区的住房保障主要以农村危房改造与农房抗震改造的形式推进,对低收入群体的关注度不足。在目前“一户一宅”制度下,农民在集体划分的宅基地上自行建房。然而,农村低收入家庭无力支付建房所需的大额资金,且久居农村的多为“空巢老人”,他们难以为建房再付出时间、精力与体力。部分房屋年久失修,房倒屋塌现象偶有发生,对村民的生命与财产安全造成严重威胁;部分家庭居住面积狭小、居住环境脏乱差,致使村民的生活质量持续低下。

综上所述,河北省可利用允许集体土地上市流转的有利契机,借鉴四川、浙江等地的先进经验,尽快将保障房项目向农村地区拓展,从而建立相对完善的住房保障制度。同时,河北省还应充分适应人口老龄化的发展趋势,在规划、设计、建设初期综合考虑老年人的生理心理特点,以促进农村地区保障房供需的结构性平衡。在适老视角下建设农村保障性住房,可以不断缓解人民群众日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾,从而切实维护广大农民特别是农村中低收入人口的住房权益。

二、农村保障性住房居住意愿研究模型构建

(一)基本假设

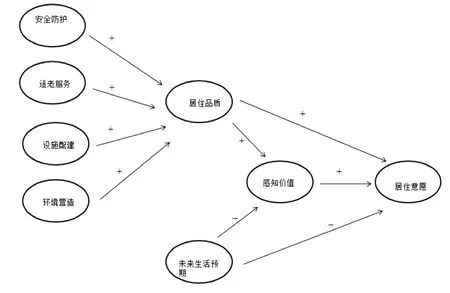

参照学界之前关于居住意愿的研究模型,[1],[2]综合考虑中低收入老年群体的特点,本文保留居住品质、未来生活预期这2个因素。在居住意愿分析中,有学者将居住品质进行细分,本文结合开彦、郝婧翔等学者关于适老住宅的研究成果[3],[4],将安全防护、适老服务、设施配建与环境营造等4个因素引入模型,旨在全面客观评价居住品质。由于河北省目前没有针对中低收入人群的农村保障性住房,居住满意度不能直接考量,结合前人有关购房意愿的研究成果[5],本文发现消费者的购买意愿与感知价值密切相关,因此以感知价值替代居住满意度。现就本文采用的各种变量进行阐述.

假设1-4。本文从安全防护、适老服务、设施配建与环境营造4个维度综合评价居住品质。刘晓君、刘建军等的人居环境感知研究认为,上述四个变量都与居住品质存在正向相关关系,[2],[6]因而提出假设1、2、3、4。假设1是安全防护与居住品质之间存在正向相关关系。假设2是适老服务与居住品质之间存在正向相关关系。假设3是设施配建与居住品质之间存在正向相关关系。假设4是环境营造与居住品质之间存在正向相关关系。

假设5-6。居住品质是居民居住后的实际感受;感知价值是服务或商品效用与支付成本的对比感知,即对租(购)房成本、服务费用及所能感知到的实际利益的主观感受。居住意愿是居民选择某一居住地点的总体愿望。在此采用学界关于服务质量的研究成果:服务质量感知正向影响感知价值,提出假设5,即居住品质与感知价值之间存在正向相关关系。根据产品质量感知正向影响购买意愿的观点,提出假设6,即居住品质与居住意愿之间存在正向相关关系。

假设7-8。对未来生活预期越高,对住房和配套服务效用的要求也越高,而当住房与配套服务效用低于其目标要求时,则会觉得并非物有所值,感知价值越低,因而提出假设7,即未来生活预期与感知价值之间存在负向相关关系。刘阳阳证明了未来生活预期与老年人居住意愿具有相关性[7],对未来生活预期越高,越倾向于高品质的生活,对于满足基本生活需求的保障性住房的居住意愿则越低,因而提出假设8,即未来生活预期与居住意愿之间存在负向相关关系。

假设9。学界此前的研究表明,感知价值作为其他前件因素的中间变量正向影响购买意愿[5],作为建立感知价值与居住意愿关系的参照,提出假设9,即感知价值与居住意愿之间存在正向相关关系。

(二)居住意愿模型

由以上各个变量之间的假设关系,构建农村保障性住房居民居住意愿模型,见图1。模型共包含8个结构变量与9种相关关系。由模型可以看出,居住品质可以划分为安全防护、适老服务、设施配建和环境营造等4个维度,居住意愿是居住品质、未来生活预期和感知价值共同作用的结果。

图1 农村保障性住房居住意愿模型图

三、实证检验

(一)实地调研

河北省辖11个地级市,本次选取了石家庄、唐山、承德和邢台4个城市作为调研试点,地理方面兼顾东西南北各部,并覆盖坝上、平原、沿海和山地4类地形的农村住区。在经济方面,上述城市2020年人均GDP排名分别为全省第一、第三、第六与第十。选取经济发展水平与农民生活水平不同的地区,目的在于全面反映河北各地农村普遍的居住水平与居住意愿。调研共发放问卷1000份,回收问卷942份,其中石家庄地区241份,唐山地区298份,承德地区169份,邢台地区176份。问卷回收率达到社会科学研究问卷回收率的相关标准。58份问卷因缺失数据率超过20%而被剔除,问卷有效率为88.4%。单个题目的数据缺失率为0%-5%,个别题项的数据缺失不是被调研者主观故意,与问卷内容不存在关联性。经检验,缺失数据对统计结果的影响没有显示出某种规律性。

(二)模型分析

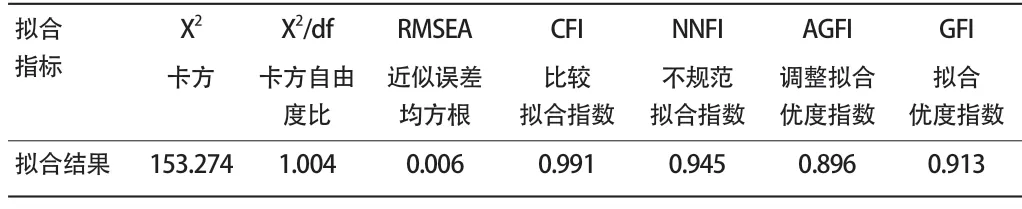

1.模型结构拟合。本文模型中共8个潜变量,其中安全防护包含5个可观察变量,适老服务包括6个可观察变量,设施配建包含5个可观察变量,环境营造包含10个可观察变量,居住品质包含3个可观察变量,未来生活预期包含4个可观察变量,感知价值包含2个可观察变量,居住意愿包含3个可观察变量。模型的整体拟合度良好,详见表1。

表1 模型的拟合结果

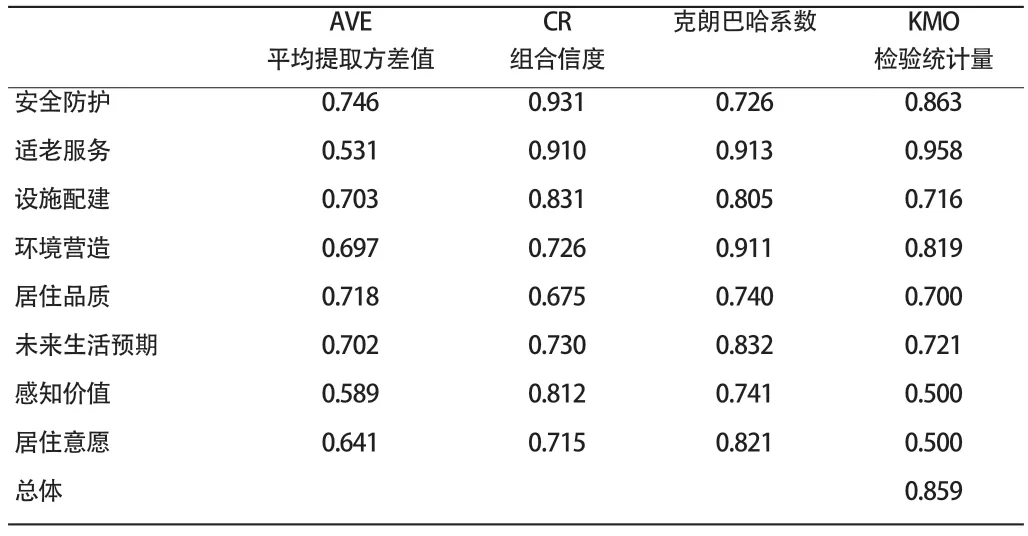

2.模型信度效度分析。将收集到的数据导入软件,得到结果:安全防护、适老服务、设施配建、环境营造、居住品质、未来生活预期、感知价值、居住意愿的信度系数克朗巴哈系数的值均大于0.7,故各量表的信度良好。各AVE值大于0.5,与收敛效度要求AVE=(∑λ2)/n相符。判别效度则要求潜变量的AVE的平方根大于它跟其他因子之间相关系数。分别计算各个潜变量的平均抽取方差AVE和组合信度CR均符合建模要求。KMO总体值为0.859,表明量表适合进行因子分析。详见表2。因子分析得到的结果显示,38个题项共提取出8个主成分,分别命名为安全防护、适老服务、设施配建、环境营造、居住品质、未来生活预期、感知价值、居住意愿。8个主成分的累计解释方差为81.796%, 因子载荷均在0.4以上,表明量表的效度良好。

表2 模型信度效度分析

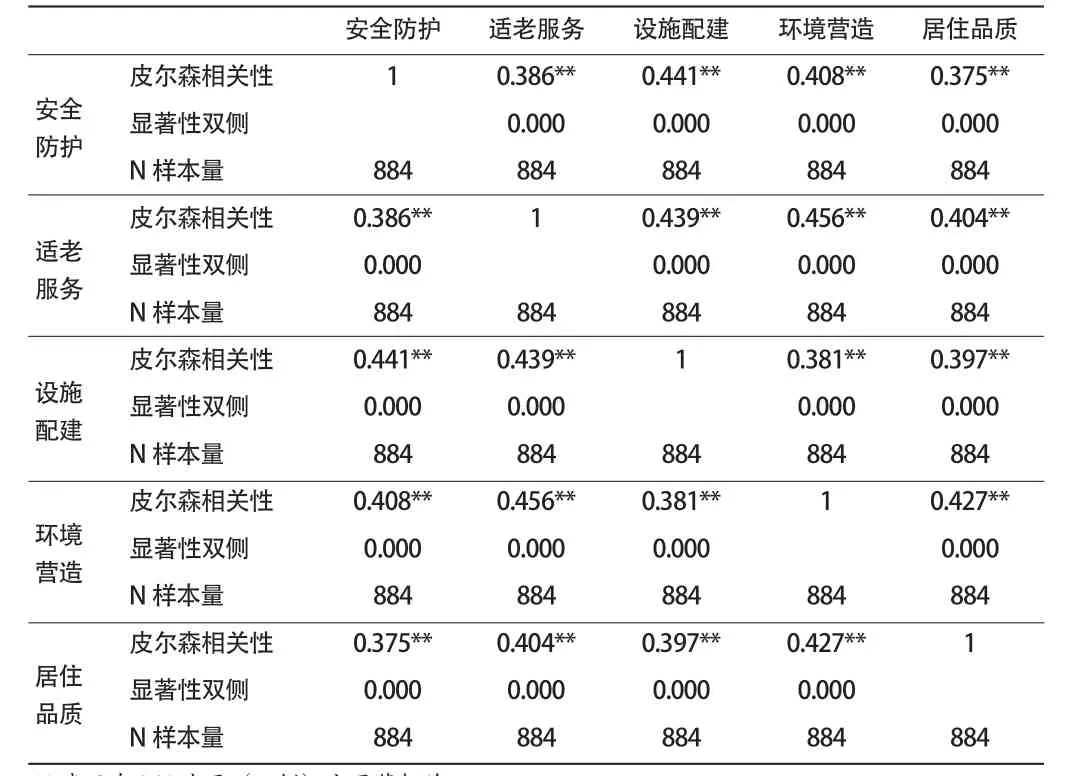

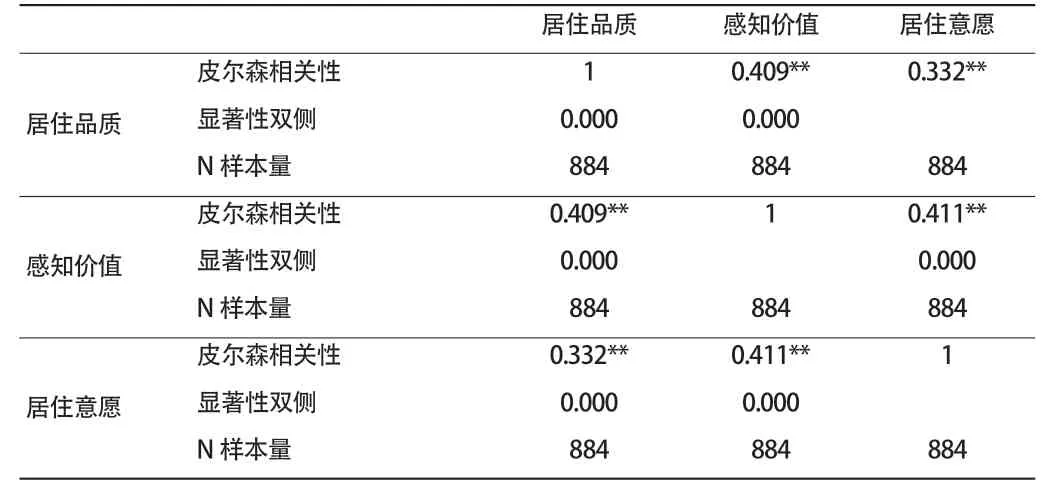

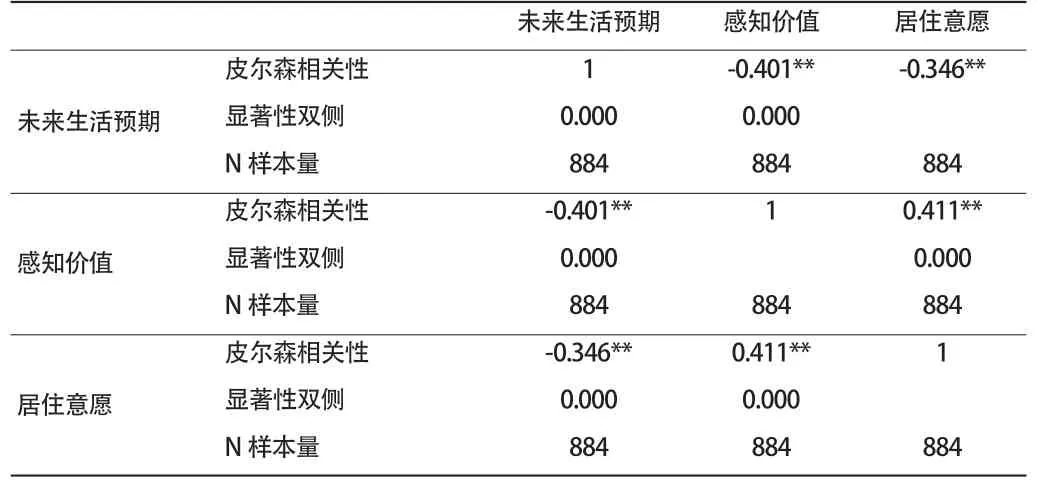

3.相关分析。居住品质与安全防护、适老服务、设施配建、环境营造的相关系数分别为0.375、0.404、0.397、0.427,对应的显著性p值均为0.000,小于0.05,显著相关,故假设1、2、3、4成立:居住品质与安全防护、适老服务、设施配建、环境营造之间均呈正向相关关系。居住品质与感知价值、居住意愿的相关系数分别为0.409、0.332,对应的显著性p值均为0.000,小于0.05,显著相关,故假设5、6成立:居住品质与感知价值、居住意愿之间均呈正向相关关系。未来生活预期与感知价值、居住意愿的相关系数分别为-0.401、-0.346,对应的显著性p值均为0.000,小于0.05,显著相关,故假设7、8成立:未来生活预期与感知价值、居住意愿之间均呈负向相关关系。感知价值与居住意愿的相关系数0.411,对应的显著性p值为0.000,小于0.05,显著相关,故假设9成立:感知价值与居住意愿之间呈正向相关关系。

表3 假设1-4的相关分析

表4 假设5-6的相关分析

表5 假设7-9的相关分析

(二)模型小结

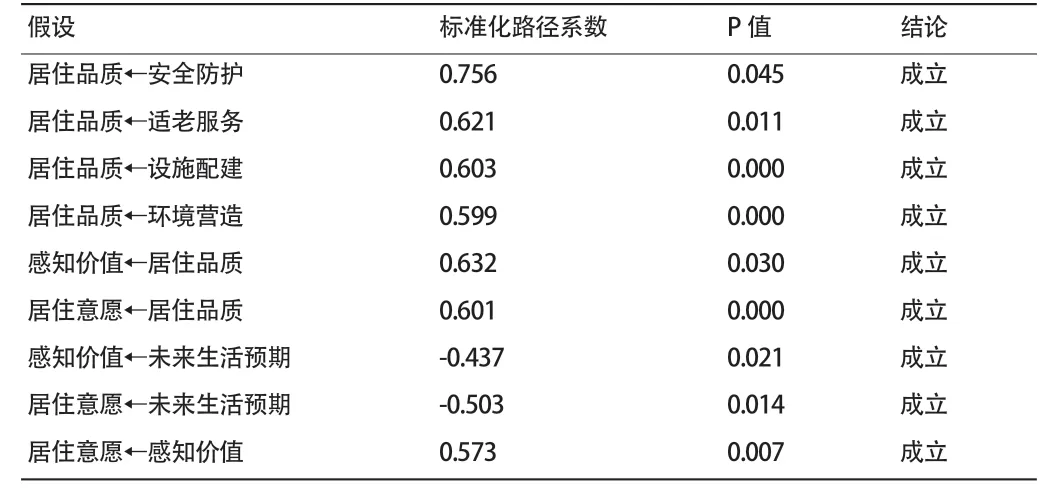

经路径分析可知,安全防护、适老服务、设施配建、环境营造对居住品质的路径系数分别为0.756、0.621、0.603与0.599,表明上述4项对居住品质的影响是直接且显著的。居住品质对感知价值和居住意愿有不同影响。从路径系数看,居住品质对感知价值的路径估计系数为0.632,居住品质对居住意愿的路径估计系数为0.601,说明居住品质对感知价值存在较大影响。居住品质与感知价值、居住意愿之间存在直接路径关系,即直接影响感知价值和居住意愿。同时,居住品质与居住意愿之间存在间接路径关系,居住品质通过感知价值间接影响居住意愿。未来生活预期对感知价值的路径系数为0.437,对居住意愿的路径系数为0.503。与居住品质对二者的影响相比,未来生活预期的影响明显减弱。同时,未来生活预期对感知价值和居住意愿的路径系数为负数,表明“出乎意料”的服务容易引发居民的居住意愿。

表6 路径分析检验表

三、居住意愿及提升

(一)意愿情况

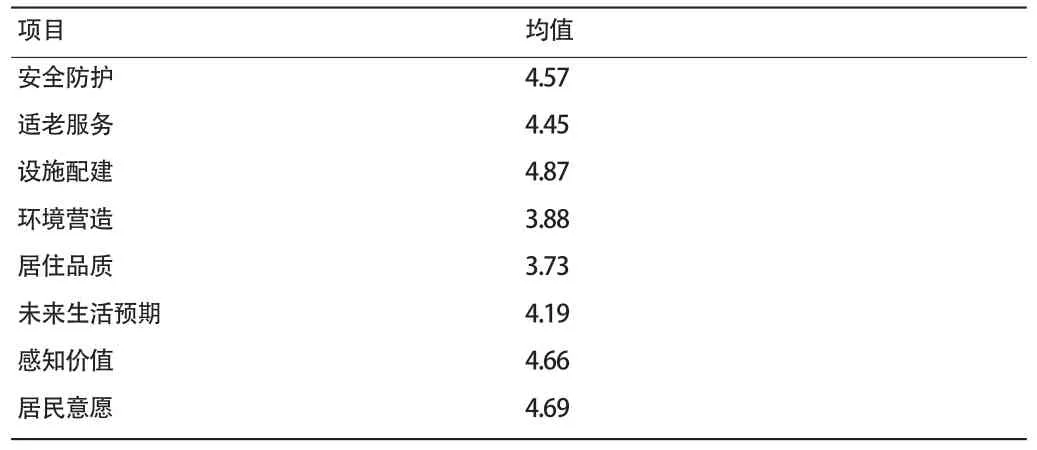

目前被选中的4个地区的农村中低收入老年群体对于入住农村保障性住房的总体意愿评价值为4.69,略高于中值,意愿不强。其中,居住品质的评价值为3.73,略低于中值,表明该项是日后的重点把控环节;在安全防护、适老服务、设施配建和环境营造等4个与居住品质有正向相关关系的项目中,环境营造的评价值最低,为3.88。

表7 居住意愿总体情况

(二)提升项目选择

前述模型表明居住意愿的前件为居住品质、未来生活预期与感知价值,因此居住意愿提升有三种策略可供选择:通过居住品质的提升促进居住意愿的提升;通过降低未来生活预期的方法促进居住意愿的提升;通过加强感知价值的方法促进居住意愿的提升,但加强感知价值离不开居住品质提升和未来生活预期下降的共同影响。未来生活预期基于长期的生活经历形成,且包含各种主观预判,充满不确定性,因此,降低未来生活预期不是一时之功。而居住品质与供给方提供的设施和服务有关,受各种客观条件的影响较大,且在短期较容易改变,故居住品质提升是促进居住意愿提升的重要手段,即只需测度居住品质即可(26项指标)。

居住质量感知对居民的需求存在影响,由此可以引入卡诺理论。该理论将产品与服务划分为三种类型:满足基本型需要、满足期望型需要和满足兴奋型需要。基本型需要是中低收入老年村民认为应该享有的“必须的”使用价值,这类需求如果无法得到满足,则会引起他们强烈不愿居住的情绪,如果得到满足,甚至超出预期,也不会赢得他们额外强烈的愿意居住情绪。期望型需要是在基本需求之外,中低收入老年村民还未准确意识到的需求。针对这类需求,超出其期望越多,他们越感到愿意居住,反之亦然。兴奋型需要是不会被中低收入老年村民过分期望的需求,他们没有明确地提出这一类需求。如果能够得到满足,则他们会认为非常满意,不过如果未能得到满足,他们也不会因此感到不愿居住。综上所述,中低收入老年村民的基本型需要,在农村保障性住房的建设与后期管理中,必须被作为提升居住意愿的内容,且应高标准严要求,保证符合村民的期许;期望型需要可作为柔性的提升居住意愿内容,以期增加美誉度,但预设的标准不必过高;兴奋型需要不宜作为意愿提升的重点内容,只需力所能及地供给即可。

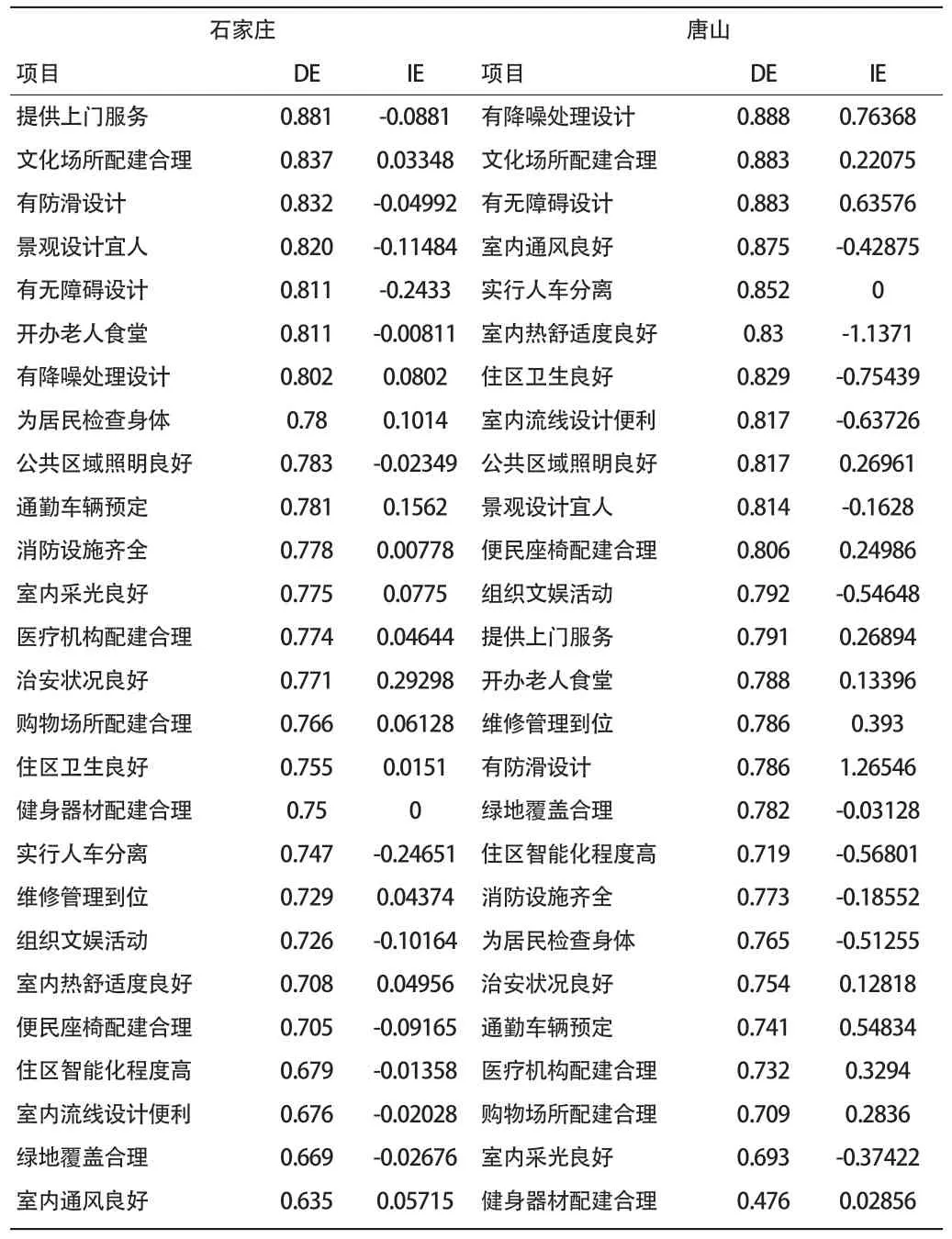

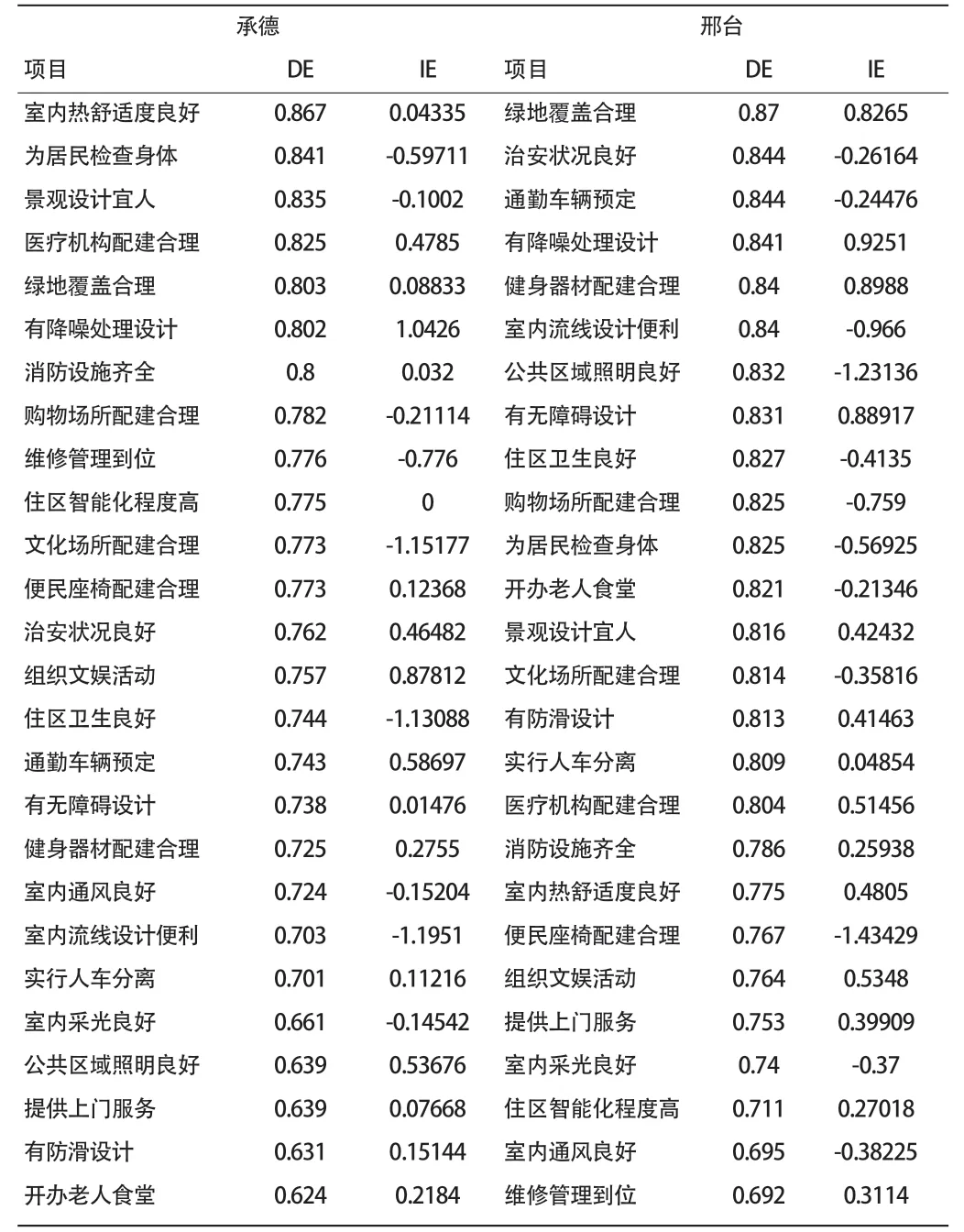

不同地区被调查者居住意愿不同,如有的地区被调查者偏重生活设施的完善,有的地区被调查者偏重适老服务的周到等。因此,不同地区的数据不应不加区分地测度。为了保证研究的针对性与科学性,课题组对所有数据按照地区进行回归分析,得出重要性因子DE,该因子可以表明居住品质中的每个显变量对结构变量的影响大小,便于决策部门直观地掌握农村中低收入老年群体对适老保障性住房的需求。

如何确定农村老年人保障性住房居住意愿的具体提升项目?根据杨振东因素提升指数的经验公式,课题组将最优值用均值予以替代,设计了居住意愿因素的提升指数公式: IE=DE×(OE-AE)。IE代表居住意愿因素提升指数,用于表示居住意愿某方面需要提升的程度;DE代表重要性因子;OE代表单一地区被调查者对该因素的评价;AE代表所有被调查者对该因素评价的均值。对于正向因素,IE值越大,代表就此项因素而言,该地区被调查者的提升意愿越强烈,越应该予以重视。对于负向因素,IE值越大,代表就此项因素而言,该地区被调查者与全部被调查者的一般水平差距越大,可降低对该因素的重视程度。

在本次实地调研回收的可用问卷中, 石家庄地区241份,唐山地区298份,承德地区169份,邢台地区176份。经分析发现,一方面,不同地区的被调查者对于居住意愿不同项目的需求点具有一致性。总体而言,4个地区的被调查者大多对室内有降噪处理设计的重视程度较高,有3个地区的被调查者认为住区的卫生状况属于一般因素,有3个地区的被调查者不重视住区智能化程度。另一方面,不同地区的被调查者对于居住意愿不同项目的需求点具有差异性,如:石家庄地区的被调查者认为,为老人提供上门服务的项目非常重要,而该项目在承德地区与邢台地区的受重视排名分别为第24名与第22名。唐山地区和承德地区的被调查者对室内的热舒适度项目较为重视,排名分别为第6名与第1名,而在石家庄地区和邢台地区的被调查者中,上述项目的排名分别为第21名与第19名。

石家庄地区按重要性因子排序(取前50%),由IE值得出结论:该地区需要重视提供通勤车辆预定服务方面,对住区的景观设计与无障碍设计方面则无需过度关注。

唐山地区按重要性因子排序(取前50%),由IE值得出结论:该地区需要重视室内降噪设计与住区无障碍设计这两个方面,对住区卫生状况、室内流线设计与文娱活动的举办则无需过度关注。

承德地区按重要性因子排序(取前50%),IE值的分布差距较大,得出结论:该地区需要高度重视室内降噪设计,而文化活动场所配建可以不予考虑。

邢台地区按重要性因子排序(取前50%),由IE值得出结论:该地区需要重视室内降噪设计、住区健身器材的配备和住区无障碍设计等3个方面,对住区公共区域照明、住区购物场所的配建与室内流线设计则无需过度关注。

表8 石家庄、唐山因素提升指数

表9 承德、邢台因素提升指数

(三)提升策略

据IE值对影响居住意愿的26个项目进行分组,分为基本型、预期型与兴奋型。

1.基本型。IE值较高的项目应该作为基本型项目,与老年人基本生活水平密切相关,必须不遗余力地保质保量完成。在安全防护方面,在设计之初,严格按照《老年人建筑规范》设计养老住房,包括消除内部地面高差,避免较深的凸窗,厨门、厕门净宽超过轮椅宽度,等等,同时加装适老设备,如防滑瓷砖、支撑手杆、紧急拉线和热探测器等。聘用专职消防安保员,在住区公共区域轮值巡查,征得老人同意后也可入户巡查,夜间加大巡查频次,确保住区治安良好。及时纠正车辆违停、物品乱堆和商户占道经营等乱象,确保消防通道畅通无阻。建议公安“天眼”系统延伸至农村保障房住区,在住区实行24小时无死角监控。在环境营造方面,为了保障室内采光,计算满足老人居住需求的容积率范围,适当增大阳台面积,对于北向的套型,综合考虑东西向的空间布置和侧窗引入日照。为了提升室内热舒适度,可加装热交换器,锁住冗余热量以备后续循环使用,加装保温层,避免热量过快散失。在设计住区景观小品时需要避免大量的硬质铺装,以免老人不慎跌倒后受伤,可适当增加树木、绿植,并预留后续的种植生长空间,从而便于老人在夏季辐射大、温度高的环境下进行室外休闲活动。在室内流线设计上,打通一部分墙体,使老人的轮椅有闭合的回转空间,视线上的通透也可以为老年人营造舒适的生活环境。

2.预期型。由于越来越多的年轻人加入了进城务工的队伍,农村留守者大多是老人与儿童。他们不仅面临住房困难,诸如就医、出行等生活问题也长期困扰着他们。因此,可以将住房的后期管理延伸至居家服务,以期满足他们多元化的需求。如小型医疗机构、购物场所的配建与组织文娱活动等。具体而言,可以依托现有的行政村卫生室,鼓励村集体与社会人士出资,完善医疗硬件。通过聘请全科医生、鼓励本村退休医生反哺家乡、吸引城市医护人员到农村多点执业、承接 “三支一扶”计划的大学生等方式,充实村级医疗队伍。针对老年人的特点,对病程长、症状稳定与用药无变化的病员,采取简易的复诊、取药程序,提供便捷高效的慢病管理服务。在适老住区周边配建购物点,所售商品中增加老年用品、保健食品的比例。在保证资质的前提下,鼓励药店、门诊部代销轮椅、按摩器等老人使用频次较多的医疗器械。联合附近村庄,利用共享模式开通与临近城镇购物中心、农贸大集与主要交通站点的通勤车,并建立统一的预约平台,方便老人们最后一公里的出行。根据实际情况提供专门场地,举办老年学校、跳蚤市场与节日联欢等活动,促进社区整体情感联系。

3.兴奋型。IE值较低的项目应纳入兴奋型项目,各住区应该结合自身情况量力而行。如智能化项目,在硬件方面,对卫浴、楼梯等进行适老化、智慧化改造,引入智能物联、智能家居设备。在软件方面,开发远程提醒、自动报警小程序,配备可穿戴健康监测设备,优先向空巢、失能、失智老人提供服务。打通与电商平台的沟通渠道,提供符合老年人特点的生活与娱乐产品。上门向老人提供服务,充分发挥保障性住区内低龄老人余热,尝试建立服务储蓄制度,给自愿加入服务队伍的、身体健康的低龄老人建立住区服务账户,并由他们为高龄、残疾、失能、失智老人提供无偿的生活性服务,并将服务内容、时长等计入账户,等他们年老、生病或需要帮助时,可依账户凭证获得相应的无偿援助。