论太原市王郭村娄睿墓壁画的绘画风格特征

陈妮娜

(晋城职业技术学院,山西 晋城 048026)

一、引言

1979 年4 月发掘的山西太原王郭村娄睿墓壁画引起学术界的高度关注。娄睿墓内壁画面积大,保存较为完整。迄今为止,在已发现的北齐墓葬壁画中,娄睿墓完整体现了北齐绘画风格。

本文以娄睿墓壁画为中心,通过对相关图像的分析比较,结合相关的考古、专家论述和文献资料,对娄睿墓壁画绘画风格中的构图、造型、线条、色彩、色调等特点进行研究和探讨,以娄睿墓壁画研究为契机,并结合古代其他墓室壁画、绘画作品对北齐绘画风格进行研究。

二、娄睿墓壁画的绘画特征

(一)娄睿墓壁画构图特点

娄睿墓壁画画面布局采用东汉魏晋以来的传统做法,不同主题内容和庞大的场景构图采用上下分层的方式。这在山东密县打虎亭汉墓、内蒙古和林格尔汉墓、河南洛阳北魏元义等墓葬壁画中,以及隋唐墓葬中有相同的布局,表现出了承上启下的关系。这种布局到南北朝时期盛极一时,反映了北齐墓室壁画在构图上的发展。

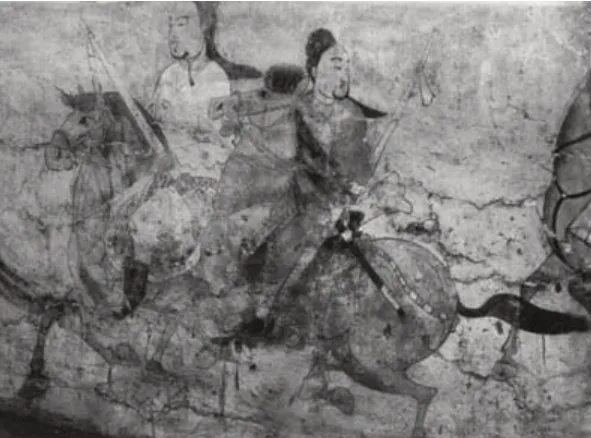

娄睿墓壁画画面采用水平视角,接近常人的视觉习惯,使观者有身临其境的感觉,壁画中的各种形象横向排列,画家笔下各种物象造型十分准确。(见图1)人物群组之间前呼后应,极富情趣;每组人物或侧面或正面,交错组合,主次分明,疏密有度;对动物的形象烂熟于心,十分生动。各种物象在交叉之间互相照应,层次感分明,在对比变化中加强联系,在层次变化中又具有明显的远近效果。墓道第一、第二层壁画均为长卷式构图,每段又由多组画面组成,各组前后呼应。每段都是前有导骑二人,后有群像一组。在西壁第二层,后面一骑者的坐骑似惊吓状,主人匍伏于马背,前面几个人物都注视着后面的突发情况,十分生动。(见图2)这种构图正是传统绘画的章法,和顾恺之《洛神赋图》相似,反映了这一时期画家对大场面场景构图的把握、对物象多层次的表现和对画面的组织能力。

图1 鞍马回归图(局部)

图2 娄睿墓西壁鞍马游骑图引导图

墓室构图基本采用对称、均衡方式,墓道甬道中东西两壁,第一层作主人出行图,绘有驼队、群马、猎狗和护卫。第二层作出行和回归图,西壁表现外出,绘有群马巡行图,人物都骑乘在马背上,后面还都带一匹备用马;东壁表现回归,人物都在地下牵马行走,甲盔放在马背上,也有备用马。第三层则是群马、鼓吹、迎宾图,持班剑仪卫应是保护墓主人安全。(见图3)甬道第一、第二层都是打鬼驱邪的方相氏、公正执法的獬豸,墓门上装饰有青龙、白虎,门额上作辟邪、摩尼宝珠、卷草、莲花等佛教内容,佛道儒三为一体,天人合一,各种场景都保持对称局面。各组壁画又各有主题,在各组画面之间又有过渡关系,使得各壁画画面不突兀,各自独立又有机相连。

图3 娄睿墓班剑仪卫图

(二)娄睿墓壁画简洁生动的造型风格

东晋时期,政治文化中心由北向南迁,南朝出现了许多著名画家。南北局面稳定后,文化艺术得到交流,北齐名画家多师承顾恺之、陆探微、袁倩、张僧繇,直接影响北朝绘画造型艺术。魏晋南北朝时期的绘画艺术,从顾恺之的“以形写神”绘画理论,到谢赫《古画品录》的“六法”论,再到其他画家的绘画思想和理论,均以写实为本,娄睿墓壁画风格正是体现了这一理论传统。

萧梁时期,裁革齐制。造型艺术流行张僧繇画派,画派风格变清瘦为丰壮,具有丰腴健壮特点,服饰表现变繁缛而为简洁。娄睿墓壁画中大量鞍马人物更突出了这个特征。娄睿墓壁画中丰圆周正、简洁生动的造型风格与其他北齐墓室壁画和传世摹本《北齐校书图》(见图4)的造型风格相一致,反映了北齐时期鲜明的时代特色。

图4 杨子华《北齐校书图》宋摹本

在娄睿墓壁画中,画家善于描写动态,注意表现人物、鞍马等形象的整体轮廓和结构动态,从动静对比中表达画意,用笔简练概括、准确写实、比例适当。人物造型体现了北方民族特征,胡服、丰腆圆润的脸庞和丰满的体形。(见图5)壁画注意不同人物的个体特征表现,人物面部明显有鲜卑族和胡人的特点,人物造型各异,各有特点。娄睿墓壁画残存有100 余匹马,生动活泼,惟妙惟肖,变化万千,几乎找不到有一匹相同或类似的,和秦汉以来的一般画马程式大相径庭,如和林格尔汉墓壁画、嘉祥武梁祠汉代石刻等。壁画画面极富生活气息,简洁有力的线条的微妙变化也赋予了物象独具特色的风格化造型和鲜活的生命力,体现出画家精湛的技艺。《历代名画记》中记载杨子华画马夜鸣,《广川画跋》说展子虔“作立马而有走势,其为卧马,则有腾骧起跃势,若不可掩覆也”,以这样的评价来评价娄睿墓壁画,也完全贴切。

图5 娄睿墓壁画(局部)

(三)娄睿墓壁画遒劲的线条特征

娄睿墓的壁画用草泥土作地仗,用石灰面抹平后,在其上面彩绘画幅。用竹签在石灰壁面上湿软时勾勒出轮廓,墓室内则用淡墨勾出底稿,然后敷色晕染。线条依物象结构行笔,简洁有力、紧密细致,笔势随对象轮廓和动态的变化而起伏。(见图6)形如行云流水般有转无波的圆弧线条,充分显示了以线为造型基础的中原绘画传统。

图6 娄睿墓鞍马游骑图(局部)

画家运用铁线勾勒,笔力遒劲而顿挫自如,线条酣畅而富有变化。人物刻画得惟妙惟肖,马、驼等表现得生动自如,各组画面穿插有序。线条不单单是对形似的复制,而且是对物象精神的传神描写,物象轮廓线条一蹴而就,显示出极强的写实技巧,具有极高艺术价值。

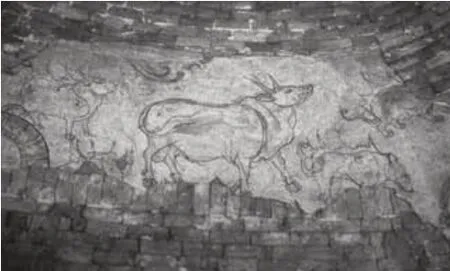

墓室内十二生肖壁画在线条的运用上尤为出色,画家根据结构的不同而变化用笔的方式,仅用数笔流畅连贯的线条就将它们的形体特征准确的表现了出来,线条遒劲有力,结构处和身体的某些细部用数笔稍作强调,就描绘出了动物的动态特征和身体各部的不同质感。(见图7)画家用简练而准确的线条来表现动物身上的装饰物,尤其是马鞍等,隆起的褶皱、翻起的边缘,加之变化的色彩,使人感受到马行鞍动的节奏动态。这样的描绘,骏马的表现写实逼真,并不因简而虚,鞍马安然落足、提足欲行的动态神情跃然于壁面,格外真实生动,可谓是迹简而神全。

图7 娄睿墓十二生肖(牛图)

这种简洁的线条在磁县湾漳大墓中已经有所体现(见图8),在北齐晚期的墓室壁画中表现得尤为突出,尤其娄睿墓壁画中的用线最为精彩。简洁疏朗、遒劲有力的线条,反映了北齐画家对传统用线手法的继承和发展。

图8 磁县湾漳大墓壁画

(四)娄睿墓色彩晕染特点

张僧繇以“兼善凹凸画”而著称,展子虔也有“远近山川,咫尺千里”“画人物描法甚细,随以色晕开”的画法,这种表现凹凸明暗的画法,吸收了外来绘画和南朝文化造型艺术的营养,娄睿墓壁画单线勾勒、重彩填色、凹凸明暗的晕染法的运用也相当纯熟,中国画特点十分突出。

在娄睿墓壁画中,人物造型用墨勾勒后敷色,依据各部位的结构,用橙黄色在底凹处进行晕染,如嘴角、眼角、颈部等。娄睿墓壁画注意各部位的结构所带来的细微变化,但和西方绘画不同,它并不考虑光线产生于物象所带来的明暗变化,只是用染低不染高的手法来表现物象,虽有一定的程式化,但却能在细微处表现转折,在转折处表现起伏,在起伏中表现变化,产生出中国绘画所特有的人物塑造特征。不同的肤色、不同的晕染色彩,却是相同的晕染技法,使人物面部塑造更为丰富,既统一,又富有变化。

以娄睿墓墓门门官为例,面部鼻、颧、额、颔等突出的地方,用淡红晕染,深度关系感觉明显,这同西画以白色表现高突光感的画法完全相反。眉毛用墨浓重,作弧形,眼睑淡红留白,双目单线勾勒,炯炯有神。(见图9)又如墓道仪卫吹奏者,背对画面吹奏者二人,服装鲜艳,黑色长帽及肩,正侧二人,服装颜色浅淡,体型略小,其中著淡蓝色长袍者,差异更为明显。这种服色体型的差异,虽然人物重叠,但却显得层次分明。(见图10)这种表现凹凸明暗与远近景深的绘画手法,是娄睿墓壁画的特点。

图9 娄睿墓门官图(局部)

图10 娄睿墓西壁军乐仪卫图

在娄睿墓西壁壁画鞍马游骑图中画家用笔神似,通过单层墨线勾画表现出大红马健壮的体型;浓淡色彩平涂明暗映衬运用,使动物形象富有立体感。枣红马的双眼炯炯有神,让人感觉到枣红马双眼随时随地跟随观看者变换着位置,给人“画龙不点睛,点则飞去”之感。(见图11)

图11 娄睿墓西壁鞍马游骑图

晕染法在印度的阿旎陀石窟中也有运用。通过凹凸晕染法,画面风格写实,明暗过渡柔和,立体感明显,对物体造型轮廓以不同的色彩晕染产生层次、色点的明暗变化,带来造型上的空间感,“是一种主观性的程式化的立体表现画法”,始于印度的这种画法在4 世纪开始在西域地区的壁画中出现并流行。(见图12)北朝时期中国画明显受到印度晕染法的影响。正如前文提到张僧繇“兼善凹凸画”,张僧繇的这种画法和印度石窟壁画中的晕染手法接近。

图12 印度阿旎陀石窟壁画(局部)

在描绘人物中采用低不染高的色彩晕染方法,这种方法在北齐墓室中仅仅在别都太原的娄睿墓和比娄睿墓晚一年的徐显秀墓中出现(见图13),应是北齐在各种文化交流和太原所处位置的特殊性的影响下绘画技法的新发展。出现于北齐的这种新画法与张僧繇的凹凸画法存在明显的差异,却与受到印度晕染法影响并结合本地艺术特征产生的龟兹人物画法有形似之处,如似化妆效果,晕色与肤色色差较大,均用橘红色灯单色;晕染的部位都为眼角、嘴角、眼窝等处。(见图14)这充分说明了北齐画风在胡化过程中同时受到西域及南朝绘画风格共同的影响。

图13 徐显秀墓迎宾图(局部)

图14 龟兹石窟壁画《国王和王后》局部

(五)娄睿墓简约唯美的画面色调

娄睿墓壁画敷色晕染的颜料有朱、土黄、石绿、石青、赭和熟褐等石色,整个画面呈现出赭红色色调。墓道中由于墓室中长时间的水浸,色彩褪化严重,其画面色调难以分析,但从墓道甬道来看,各种人物基本上以褐色、赭石、红色、黄色等类似色绘制,仪卫图用石青、石绿等冷色绘制。各种颜色在使用中进行了调和,各种冷暖色调和整个画面色调构成了丰富的画面效果。在表现各种物象时,通过大面积的色块对物体进行刻画,各种色块交替穿插,以及色彩晕染所形成的色彩空间感使画面色彩显得十分丰富。但在基调色的影响下,丰富的画面色彩又统一在整个色调中。色块表现与物体结构线条及形体轮廓的结合,强化了体积感,随着对物体动态的刻画,使色彩有了鲜活的气息。(见图15)

图15 娄睿墓壁画西壁鞍马游骑图

娄睿墓壁画十分重视人物面部刻画,人物面部以白色为底,橘红色晕染,色彩使用的薄厚变化,强化了人物的面部关系,加强了人物与人物之间的空间关系,这种用色明显不同于汉代以来画面板平的特征。在墓门、甬道的壁画画面冷暖色调对比强烈,颜色使用多种多样,有的地方还用了贴金,虽然因年代久远,画面显得灰暗,但细部的色彩表现依然丰富。在同期的徐显秀墓中,也十分注意画面色彩冷暖关系的表现,画面呈现出既对比又和谐统一的色彩效果,有一定的色彩分布规律。在印度阿旅陀石窟、龟兹石窟、克孜尔石窟等壁画中也有相同表现。

三、结语

娄睿墓壁画表现的内容具有普遍性,反映了北齐墓室壁画的发展趋势,北齐墓葬壁画中的丰富内涵成为研究北齐绘画的基础和依据,娄睿墓及其他北齐壁画墓对我们认识北齐绘画、充实以往文献构建的北齐绘画理论有着重要作用,同时也显现出北齐绘画在中国绘画史上的重要地位。