“一带一路”沿线国家新侨的语言群际偏差与文化认同心理的关联

王素娟 杨佳慧 沈悦 胡雯敬

在“一带一路”背景下,新侨接触不同文化的文化框架。侨民作为“一带一路”沿线的重要资源,为我国对外开放与国际交流起着重要的作用。文化认同的程度会影响个体在表达内外群体积极与消极事件的抽象程度,即语言群际偏差。群际关系一直是社会心理学研究关注的重要课题,新侨具有特殊的文化身份,研究新侨的语言群际偏差与文化认同心理的关联对于“一带一路”沿线国家人才发展具有重要意义。本研究对于温州市侨领、侨眷和华侨进行问卷调查发现文化认同能够显著性影响群际偏差并且体现出新侨拥有对中华文化的较高文化认同。

在社会生活中,每个个体都需要与其他个体相互交流和互动,并在这过程中产生联系。人类作为社会性群居个体,往往在不同的社会背景下生活。 在“一带一路”背景下,新侨接触了不同文化的文化框架。新侨对于中华文化的认同程度也会影响其语言抽象程度的表达。侨民作为“一带一路”沿线的重要资源,为我国对外开放与国际交流起着重要的作用。新侨对内外群体的态度同样会影响社会与文化认同,Hewstone(2002)谈到最常见的群际态度是群际偏见[1]。同样,文化认同的程度会影响个体在表达内外群体积极与消极事件的抽象程度,即语言群际偏差,其通过对内外群体的语言描述特征来反映个体的文化认同倾向。群际关系一直是社会心理学研究关注的重要课题,新侨接触不同文化,研究新侨的语言群际偏差与文化认同心理的关联对于“一带一路”沿线国家人才发展具有重要意义。

1 相关概念

1.1 语言群际偏差

Maass(1989)在研究社会交往中语言的抽象性时发现了语言群际偏差(Linguistic Intergroup Bias)现象。其理论假设为,个体会使用抽象性水平较高的词语来描述内群体成员的积极行为(如各种符合社会道德、价值观的行为)和外群体成员的消极行为(如各种违背社会到的、价值观的行为),使用抽象性水平较低的语言描述内群体成员的消极行为和外群体成员的积极行为[2]。前者具有行为上的一贯性,后者则具有行为上的偶然性,即语言群际偏差这一概念表达了个体对于内群体的偏爱和对于外群体的偏见,且这种语言策略符合个体自我提升的内在需要。

语言群际偏差以语言的抽象程度作为基点,而语言范畴模型(Linguistic Category Model)给出了对语言表达的抽象程度的界定。Semin和Fiedler(1988)提出的语言范畴模型将个体描述行为的词语分为四类,分别为:描述性行为动词(DAV)、解释性行为动词(IAV)、状态动词(SV)、形容词(ADJ)[3]。这四类动词具有从下至上抽象程度区分,即描述性行为动词的抽象程度最低。描述性和解释性的行为动词为具体动词,状态性动词和形容词为抽象词。

1.2 文化认同

现代性和传统性、全球化和本土化是当今社会两大主题,其核心因素是文化。Taylor(1991)认为,认同包含了对“我是谁”的识别和对“与自己相同、一致的事物”的认知两重含义[4]。文化认同是个体在一个共同体中长期共同生活所形成的对该共同体最有意义的食物的认可,其核心是对该共同体基本价值观念的认同,是个体被群体的文化所影响的感觉,是个体作为群体成员在社会意义方面的体现。

群体成员使用相同的文化符号、遵循共同的文化理念、秉承共有的思维模式和行为规范,是文化认同的前提。民族认同、国家认同和身份认同都包含有文化认同的内容。身份、角色的合法性只有在文化中才能体现其意义。个体通过文化认同在群体生活中寻求自我和心灵的归属感,以期回答“我是谁”这一问题,从而进行自我身份的确认。通过认同,产生了文化身份;没有认同,就没有文化身份。文化身份是指个体在特定文化中的身份,其特征由一種文化群体成员的所言、所行、所感表现出来。

1.3 语言群际偏差与文化认同的相关性

通过对语言群际偏差和文化认同概念的相关界定,可以发现二者具有一定的关联性。当个体认同某种文化,便会将自己归属于相应的文化群体,即内群体。个体对于认同文化之外的文化群体(即外群体)和内群体在语言抽象表达存在一定不同,也就是语言群际偏差[5]。语言是个体重要的交际工具,同样可以展现出文化现象。语言与文化相互依赖、相互影响。语言作为交际的工具,是民族认同的象征。人们通过使用群体内的语言获得了一种身份,文化认同是个体对归属文化的认同,那么,个体文化认同程度的高低同样对语言的抽象水平会有一定的影响。杜卫(2009)提到不同抽象水平的词语表明了信息传达者不同的目的[6]。群际语言偏差现在已经在社会文化认同理论中获得相关的解释。文化认同是社会认同的一个方面,是个体与情境文化作用的结果,故语言群际偏差和文化认同样存在着关联性。文化认同程度高的个体会出于对自身文化的积极肯定,会肯定所在文化的价值,这与基于社会认同理论的语言群际偏差理论存在一致性。

总而言之,语言群际偏差基于文化认同和语言范畴模型,文化认同为语言群际偏差提供了理论支持,而语言范畴模型则为语言群际偏差的实施和测量提供有效的实践基础。通过对个体的语言群际偏差分析可以一定程度上体现出个体的文化认同程度,本研究从群际的角度来考量文化认同这一群际概念,将文化认同与群际概念相关联,从而能够丰富并发展群际关系的概念网络。

2 数据分析

本研究对于温州市侨领、侨眷和华侨进行问卷调查,回收有效问卷102份,研究对象的侨居国主要来自法国、意大利、希腊等国家,研究数据采用spss26进行数据分析。问卷主要分为三大部分,第一部分(Q1-Q2)为基本信息,第二部分(Q3-Q12, Q15)为文化认同程度,第三部分(Q13-Q14)为语言群际偏差。Maass(1989)在研究中运用了两种反应模式:固定反应模式和自由反应模式。本研究采取固定反应模式进行分析。固定反应模式中,每幅图片都配有四个与语言范畴模型抽象水平相对应的句子描述人物行为,让被试选出自己认为最能表达图片人物行为的语句。在有关群际语言偏差的研究中,研究者通常会给被试呈现一些表现出某积极或消极行为的卡通人物图片,让被试进行判断。

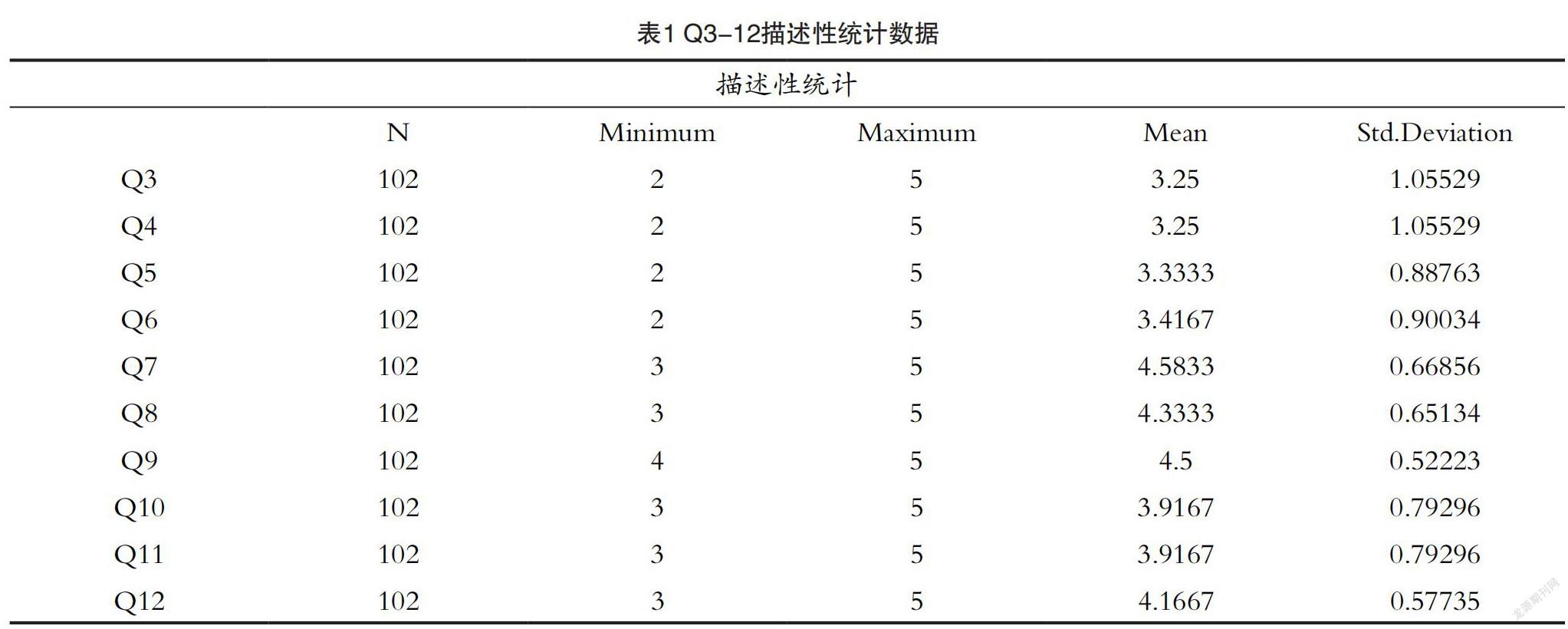

Tajfe 和Turner(1979)认为如果个体对内群体的认同度高,对外群体的评价会表现出极端的消极语言偏向,凸显对内群体的偏爱和对外群体的贬损[7]。故从表1、图1可以看出新侨对中华文化认同度较高。从数据发现文化认同程度高的个体能够快速适应中华文化,很少会感受到外群体的消极反馈。

通过固定反应模式,Q13和Q14需要研究对象根据图片选取答案,Q13需要选择出最能恰当描述侨居国人群(箭头)行为的句子。Q13需要选择出最能恰当描述国人(箭头)行为的句子。每幅图片都配有四个与语言范畴模型抽象水平相对应的句子作为选项。按照语言范畴模型的四个维度,状态动词和形容词是抽象词。Q13中“他乱丢垃圾(A)”“他只图自己方便(B)”抽象程度低,“他破坏了公共环境(C)”和“他是素质低下的人(D)”抽象程度高。Q14中“他扶盲人过马路(A)”“他帮助盲人(B)”抽象程度低,“他关爱盲人(C)”“他是助人为乐的人(D)”抽象程度高。这两题的设计意图在于探究侨民的语言群际偏差现象对内外群体的语言抽象水平程度进行分析。结果处理进行语句赋值,描述性词为(1)、解释性词为(2)、状态动词为(3)、形容词为(4),然后采用spss获得表2。

从表2得知箭头人物是侨居国群体所使用的语言抽象水平远远低于箭头人物是国人所使用的语言抽象水平。而语言群际偏差会让抽象水平较高描述内群体的积极行为,Q14的平均值为2.917,是趋向于(3)、(4),所以语言抽象程度偏高,对内群体有着积极的态度。

从表1、图1可得出文化认同部分中Q4与Q5(p<0.05)能够显著性影响群际偏差(Q13-Q14)。大多数人认为侨居国文化与中国文化很和諧,认为自己是一个侨居国文化与中华文化交融的人。而这也体现了侨民对中华文化认同度较高,与表3得出的结果一致。

3 建议

3.1 发展华文教育事业

文化认同与语言群际偏差具有一定的联系,语言群际偏差会影响个体之间的沟通。新侨作为“一带一路”沿线国家的重要人才,在各行各业中都扮演者重要的角色,与内外群体的顺畅沟通就显得极为尤为重要,因为抽象程度高的表达能够传递出更多的特质信息,对于民族团结有着重要的意义。国家应该加强文化宣传,发展华文教育事业,提升侨民的文化认同,促进侨民与内群体的交流。新侨长期生活在侨居国,通过互联网等现代科技,搭建线上交流平台,可以利用虚拟仿真技术,加强与中华文化交流,搭建多元文化认同机制。

3.2 传递中国故事

“一带一路”背景下,各国之间加强联系,多元文化的交流使得个体不断吸收他国文化。新侨作为与外群体沟通交流较多的群体,能够与他国群体较多互相交流。当前西方对于中国的了解远不及中国对西方的了解,陈奕平就指出要加大扭转“知识逆差”的力度,应考虑如何以全球的眼光、国际的视野开展海外侨务宣传工作[8]。发挥侨民的双语和多语沟通作用,促进国际社会对中华文化的认同感。在对外贸易中也能为中国贸易交流发挥积极作用,在个体期望合作时,会对积极行为做抽象性描述,这也与文化认同高会对内群体积极行为使用抽象水平较高描述一致。响应国家“一带一路”走出去战略,传递中国故事,增强其他民族个体对于中华文化的认同,让世界认识和了解中国。

4 结论

已有100多个国家和国际组织参与“一带一路”建设,一条“丝路”也连接着4000多万海外华侨华人。侨民作为重要的对外交流群体,在宣传中华文化中起着重要作用。本研究采用固定反应范式发现在“一带一路”背景下沿线国家新侨会因文化认同程度的高低而在语言抽象水平描述上存在差异,即语言的群体间偏差现象。除此之外,语言群际偏差受到文化认同的影响而语言群际偏差影响群体间的交流与合作,交流合作是个体间、国家间的重要接触途径,应该加强华文教育,通过互联网等现代科技,搭建线上交流平台,加强文化交流,让更多个体认同中华文化。■

引用

[1] Hewstone,M.,Rubin,M.,Willis,H. Intergroup Bias[J].Annual Review of Psy-chology,2002(53):575-604.

[2] Maass A, Salvi D, Arcuri L, etal. Language Use in Intergroup Contexts: The Linguistic Intergroup Bias[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1989(57):981.

[3] Semin GR Fiedler K.The Cognitive Functions of Linguistic Categories in Describing Persons:Social Cognition and Language[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998(4):558.

[4] Hamlyn DW, Taylor C., Sources of the Self: The Making of the Modern Identity[J].British Journal of Educational Studies,1991(39):101-103.

[5] 夏瑞雪,牛百灵,吴昌鸿,等.文化认同视角下的语言群际偏差[J].中国民族学,2017(2):100-105.

[6] 杜卫,闫春平,孙晓敏,等.语言的群体间偏差研究[J].心理科学,2009,32(1):106-109.

[7] Tajfel, H.,Turner, J.An Integrative Theory of Intergroup Conflict[J].Social Psychology of Intergroup Relations,1979(33):94-109.

[8] 陈奕平.和谐世界之侨:华侨华人与中国国家软实力[M].广州:暨南大学出版社,2014.

基金项目:本文系2021年度温州市哲社科学规划课题“一带一路”沿线国家新侨的中华文化认同现状与对策研究——以温州新侨为例(21wsk141)的阶段性成果;系2020年度温州大学侨特色研究重点培育项目(“一带一路”沿线国家新侨文化认同的研究)的阶段性成果

作者简介:王素娟(1979—),女,浙江温州人,博士研究生,副教授,就职于温州大学;杨佳慧(1998—),女,浙江温州人,硕士研究生,硕士,就读于温州大学;沈悦(1998—),女,浙江嘉兴人,硕士研究生,就读于温州大学;胡雯敬(2001—),女,浙江宁波人,本科,就读于温州大学。