基于超循环理论的土地利用结构预测模型与实证研究

王 砾,李贵才,晁 恒

(1.北京大学城市规划与设计学院,广东 深圳 518055;2.北京大学城市与环境学院,北京 100871;3. 北京大学(深圳)未来城市实验室,广东 深圳 518055;4. 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司,广东 深圳 518172)

1 引言

地球表层系统的变化和预测一直是地理学研究的主要内容,相关研究关注各圈层、各要素以及自然和人文现象之间的相互作用关系[1]。国际全球环境变化人文因素计划(IHDP)与国际地圈生物圈计划(IGBP)于1995年联合提出了“土地利用/覆被变化(LUCC)”研究计划,由此将土地利用变化相关研究推向了自然、人文和地理信息系统等地理学多分支学科的交叉研究领域[2]。之后多学科的推动促使了土地利用/覆被变化研究领域的不断深入和拓展,该领域研究的重点主要集中在以下4个方面:(1)土地利用/覆被变化的建模与预测;(2)土地覆被变化情况的评估;(3)在不同空间尺度中,土地利用/覆被变化不同驱动力间的关联;(4)数据信息系统与数据开发活动[3]。

其中,土地利用变化模型作为用于刻画土地格局变化与动态的重要工具,一直以来都是土地利用和土地覆被变化研究领域的重要内容[4-5]。学者们从多视角,基于不同建模目标,采用多种方法构建了不同类型的土地利用变化模型,如机器学习和统计模型、元胞模型(CA模型)、马尔科夫模型(Markov模型)、部门经济学模型、空间分解的经济学模型、多主体模型等[6]。其中空间模型主要是对土地利用的空间位置变化进行计算,而在计算过程中所需要的速率、数量特征,都是从非空间模型计算中才可以得到的[7]。数量预测模型根据其预测方法原理大体可分为因果型预测方法和趋势外推预测方法。因果型预测方法主要是参照相关原理进行分析,明确预测对象与影响因素之间所存在的相关性,并基于此进行预测。采用因果型预测方法的典型模型为系统动力学模型(SD模型)等。趋势外推预测属于惯性原理的范畴,其借助于研究对象的过去和现在进行对比分析,参照相关信息,对变动情况进行预测,推测以后可能发生的情况。典型的采用趋势外推方法的模型为灰色系统模型和马尔科夫模型等。本文所引入的超循环理论也是一类采用趋势外推方法的数量预测模型。

从具体研究来看,学者们在反复采用空间模型和非空间模型的各种组合,其中CA-Markov 是较为常见的组合方式[8-14]。这两类模型虽然在实践中得到了充分应用,但也面临着长期缺乏理论创新的困境。更具体地,土地利用系统作为典型的复杂系统[15],现有模型多为局部均衡分析模型,缺乏从系统科学视角来对其进行考察。

本文所引入的超循环模型在一定程度上可以说是马尔科夫模型的扩展。马尔科夫模型已经被学者大量使用,且较少对其进行修改。然而马尔科夫模型中最重要的转移矩阵来源于一个地区过往的土地利用历史数据,这些数据不可避免的将产业、人口、规划等要素被动的加入其中,且无法将其剥离并加以修正。至于想得到一个更具操作性的土地利用结构演变的机制和模型则需要将产业、人口、规划等要素作为一个外生变量,而不是一个内生变量,这一点马尔科夫模型是无法做到的,而本文探讨的超循环模型则在一定程度上可以做到。

2 超循环理论

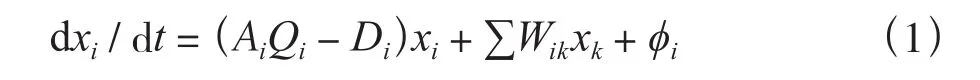

原联邦德国化学及分子生物学家EIGEN于20世纪70年代初在研究生物大分子自组织过程中建立了超循环理论(The Hypercycle Theory),超循环理论和耗散结构理论、协同学一起被称为20世纪70 年代后出现的三大关于非平衡系统的自组织理论[16]。超循环理论不仅为理解作为“自然规则”的生命及生命起源提供了定量的、规律性的解释工具,而且由于在社会经济组织中也存在着超循环组织形式,该理论因而也具有重要的社会科学意义[16]。EIGEN将生物化学中的各种循环分为三个层次:反应循环、催化循环和超循环,由于这一理论的复杂性,本文不对这三个层次的循环进行详细的阐述,详细信息可参考EIGEN的著作[17]。在此仅说明第二层次循环即催化循环(记为i)为可区分的一类自复制个体,本文将其与一类土地利用类型进行类比。超循环理论所描述的系统是多种多样的,其中一类最为典型且简单的系统被称为达尔文系统,也即是被定义为满足以下几个必要条件的系统:(1)远离平衡;(2)自复制;(3)突变性。这三点将在下文结合土地利用系统进一步进行阐述。EIGEN将满足这三个必要条件的达尔文系统用式(1)来描述:

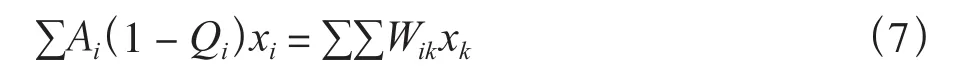

这一微分方程(i为大于1的正整数)被称为“Eigen进化方程”(也称之为超循环模型),它描述了系统中各类可区分的自组织个体规模的演化规律。式(1)中下标i表示所有可区分的自复制个体(催化循环)。xi表示相应的群体变量,在生化反应中表示浓度。(AiQi-Di)xi表示个体的“代谢”,Ai是在模板的控制下物质i的复制率(生成率),Qi是模板的品质因子即反应其正确复制i的能力,AiQi表示自发生成的速率,Di表示分解(消亡)速率,而速率是指每单位时间生成或消亡的比例,简单来说这一项表示了某种个体独立于其他个体的演化趋势。个体i的演化并不只取决于自我的独立规律,它同时也会接受和它相关的其他种类个体的贡献,这点由∑Wikxk加以考虑。最后一项ϕi描述了任一种类i的供给或是移走,对这一项的理解可以是多样化的,可以是系统内在的限制因素,也可以是外界强加的因素,对这一项的不同定义可以描述一个带有竞争的系统演化过程,诸如总量固定(恒组织)、有限增长和无限制增长的系统,亦可以单针对某一类或是几类个体加入特定限制以观察其他种类或是整体规模的演化规律。

3 土地利用系统的超循环特性

从超循环理论的角度来考察土地利用系统,应首先确定土地利用系统为复杂系统,并且通过超循环系统三个必要条件的考察确定其为达尔文系统才可进行。达尔文系统是一类简单并且典型的超循环系统,如果土地利用系统经考察为一个达尔文系统,则可以采用超循环模型(即Eigen进化方程)进行描述。

3.1 土地利用系统是复杂系统

土地利用系统的复杂性已有大量学者进行了阐述,例如梁勤欧从6个方面总结了土地利用系统的复杂性,即结构层次性、关联复杂性、不确定性、开放性、动态性和非线性[18]。在采用复杂科学理论研究方面亦有大量学者对土地利用系统进行了阐述,例如信息论与分形理论的应用[19]、自组织理论的应用[20]、混沌理论的应用[21]等。这些阐述都证明了土地利用系统是一个典型的复杂系统。

3.2 土地利用系统满足达尔文系统的必要条件

将不同用地类型类比为超循环系统中可区分的自复制个体(i),可区分的自复制个体浓度xi则类比为土地利用系统中土地利用类型的面积,AiQi表示一类土地利用类型的自发增长速率,Di表示一类土地利用类型消亡(转化为未利用地)的速率,Wik表示其他土地利用类型转化xi的速率,ϕi则代表内在或是外在的限制条件,之后将在与马尔科夫模型类比时进行进一步阐述。逐条考察土地利用系统是否满足上述达尔文系统的三个必要条件,即远离平衡、自复制与突变性。由于远离平衡是所有复杂系统都具备的属性,平衡态所要求的微观可逆性不可能带来复杂性,因此本文仅对土地利用系统的自复制性和突变性加以阐述。

3.2.1 土地利用系统的自复制性

自复制性指竞争系统中的某些组分存在内在的机制或能力以使得自身数量增加,这一属性包括两个核心要素,即竞争与组分增长。在土地利用系统中由于城市化和集聚效应等原因,这一系统作为整体或是组分都存在增长的趋势,同时土地面积的有限性,尤其是城市土地的有限性又不可避免的导致了各用地类型间的竞争。通过前述对Eigen进化方程的阐述可以明显发现,自复制性并非要求系统中每一种组分都必须有着正的(AiQi-Di)xi+∑Wikxk项。这两项之和为负也并不影响这一动力学模型,保证各组分产生竞争即可,可见土地利用系统满足自复制性。

具体来看,以一类土地利用类型为系统的组成部分,采用“复制”这一角度进行分析的方法大体上可以分为两类:一类是空间的;另一类是非空间的(即不考虑空间要素的)。在非空间中采用“复制”思维的典型方法是马尔科夫模型,在空间方法中采取“复制”思维的典型方法是元胞自动机(CA)。元胞状态可以是{0,1}的二进制形式,严格来说元胞自动机的元胞仅能够存在一个状态变量。但是需注意的是,在实际应用阶段一般都会对元胞执行扩展操作,在此背景下每个元胞便能够拥有多个状态变量。例如,李才伟根据实际情况设计了“多元随机元胞自动机”模型,并对元胞空间的邻域关系进行了定义,使得各个元胞在空间内都拥有有限个邻域[22]。根据不同的邻域规则,邻域的空间在一轮之后有一定的概率复制原空间的属性,同样也有一定概率复制错误,从理论上讲这也是“突变”产生的缘起。

3.2.2 土地利用系统的突变性

突变性这一必要条件是指某种组分在复制过程中发生错误进而产生新的组分。由于超循环理论诞生于大分子演化研究,一个分子在演化之初可能只有一种自复制组分,复制的突变性保证了新组分的出现,从而保证了竞争与系统演化的产生。而土地利用系统同样满足突变性这一条件,即某一块土地的所有者出于某种原因变更了土地的使用类型,这可以被视为土地利用类型意义上的突变。即使从理想城市模型研究的角度上看,将最初的城市设定为单一类型的土地利用(虽然此时不应称其为“城市”),在其自身扩张的过程中某一块土地的所有者出于某种原因变更了土地的使用类型从而产生了新的组分,也就开启了不同组分在面积有限情况下的竞争。因而,这一超循环理论角度的理想城市模型亦是合理的。在土地利用变化数量结构研究领域被广泛应用的马尔科夫模型也已经蕴含了这一突变的思想,而在空间研究方面,突变也是元胞自动机视角下土地利用变化中的重要组成部分。

综上,土地利用系统是一类典型的复杂系统,且满足达尔文系统的三个必要条件,即远离平衡、自复制与突变性。也就是说土地利用系统是一个达尔文系统,进而可以采用超循环模型(即Eigen进化方程)分析土地利用系统的演化规律。

4 土地利用结构预测的超循环模型

4.1 马尔科夫模型与超循环模型的比较

马尔科夫模型是预测土地利用数量结构变化最常用的模型之一(式(2)),马尔科夫模型通过计算某一类土地利用在单位时间内转变为另几类的概率,将土地利用结构的演化过程看作各土地利用类型(包括未利用地)以一定的概率相互转化的过程,在具体操作中将土地利用变化看作是初始矩阵与概率转移矩阵进行反复相乘的过程。具体来看,即将任意一类土地利用类型的面积表示为xi,任意时期tn到下一时期tn+1,xi的变化量可以表示为两部分的和,也就是自身转化为自身的部分再加上除自己外其他用地类型转化为xi的部分。通常在实际研究中采用的马尔科夫模型的步长为若干年,不过使用土地利用结构平衡表可以得到年均转移情况[23]。

反观超循环模型(式(1))可以发现,将本作为一类土地利用类型面积的变量xi考虑为这一组分占全部的百分比,参数Wik的含义不变,对应式(2)中的Pik,即组分xk(百分比)转化为xi(百分比)的概率,即:

则与马尔科夫模型相比,仅凭∑Wikxk项还缺少ii的面积(概率)乘以转移为自身类型的概率Pii这一部分,微分方程组中(式(1))的AiQi-Di项是一个常数,如果令AiQi-Di=Cii- 1 ,则超循环模型的形式则变化为:

该模型(式(4))与马尔科夫模型(式(2))相比,仅仅多出一个常数项ϕ,如果再令ϕ取0的话,并令∑Wik= 1(i为1,2,…,n中的任一值),超循环模型则完全退化为马尔科夫模型,即Cii事实上就是马尔科夫模型中的Pii,也就是说马尔科夫模型是超循环模型的一个特例。从理论上讲,如果说马尔科夫模型在土地利用变化方面的应用是成功的,那么将超循环模型应用于土地利用演化方面的研究也必然是可行的,并且是存在一定优势的。

4.2 超循环模型的参数计算

超循环模型认为系统中每一种组成成分的变化机制都是相同的,也就是说方程组中每一个方程的形式都是相同的。每一个微分方程都拥有数量相同的若干个参数,假设一共存在n种组分,则超循环模型(式(1))中含有参数Ai、Qi、Di、Wik和ϕi,其中在每一个微分方程中Wik的个数为n- 1个(这些参数不排除为0),那么一个微分方程中的参数就有n+ 3个,一共有n个微分方程,那么整个微分方程组就有n(n+ 3)个参数。由于数据量很难满足要求,如果采用计算机数学软件对微分方程组进行参数拟合则难以实现。也就是说当有足够的数据量时理论上可以通过数学软件进行参数拟合来确定未知参数。

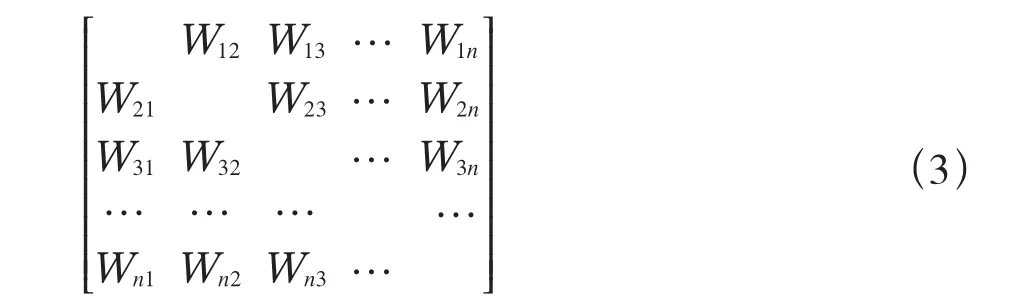

如果没有足够的数据直接进行参数拟合,那么微分方程组的参数只能通过其他方式获得,上文对于超循环模型与马尔科夫模型进行了较为详细的对比分析,并认为马尔科夫链模型是超循环模型的一个特例。对比分析结果暗示了除了直接采用数学软件进行参数拟合之外,还存在另一种简略估计未知参数的方法。根据超循环模型与马尔科夫模型的异同点,马尔科夫模型与超循环模型同样将系统演化的过程看作是不同组分相互转变的过程,只不过马尔科夫模型将不同组分之间的相互转化作为系统变化的全部机制,而超循环模型将此作为系统变化的一部分机制。因此,超循环模型表示不同组分之间的相互转化的项(即因其他组成成分自身复制的不精确性导致的项∑Wikxk)是独立存在的(仅与代表复制准确率的参数Qi存在守恒关系),也就是说可以用其他方法将参数Wik单独计算出来,而马尔科夫模型中计算转移矩阵(式(5))的方法即为最佳选择。

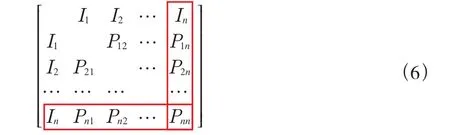

假设In代表的土地利用类型为未利用地,由于超循环模型可不考虑未利用地这一类型,其他任一用地类型转化为未利用地,超循环模型将其视为“消亡”,所以这一马尔科夫转移矩阵最后一列与最后一行不考虑。超循环模型中的自身增长不能简单对应于马尔科夫模型中自己以一定概率“转化”为自己,因此不考虑转移矩阵中主对角线上的数值,即式(6)。

其中任一去除最后一行、最后一列和主对角线上的数值后,剩下的部分则完全对应于超循环模型(式(1))中的第二项,即Pij=Wik。这样一来就极大的减少了超循环理论模型中参数的计算量。每一个方程中只剩下如下几个参数需要确定:Ai、Qi、Di和ϕi。首先,Dixi是指一类组分xi的自身消亡(分解),Di是消亡(分解)速率,通过观察状态转移矩阵,这一参数正好对应于除未利用地之外的任一用地类型转化为未利用地的概率Pin,即Di=Pin。至此每个方程中还存在3个参数距要计算,即:Ai、Qi和ϕi。

Ai和Qi在模型中以相乘的形式存在,在计算时完全可以认为是一个参数,如果得知二者的乘积,是存在办法可以将二者分离的。由于第二项所表示的不同组分之间的相互转化,这一项的来源是由于各个组分复制的不准确性,也就是说Qi与Wik存在一个守恒关系,即:

通过这一守恒关系可以将Qi计算出来。至此,还存在两个参数需要计算,即AiQi(可认为是一个参数)和ϕi。这两个参数从转移矩阵中无法简单得出,但通过刚才的分析已经极大的减少了需要确定的参数数量,每一个公式最多有两个(ϕi可以选择非专一形式时则只有一个),这样一来再运用数学软件进行微分方程组的参数拟合就是可行的。对于Eigen进化方程的最后一项ϕi,本文将其定义为这样一个形式,所有土地利用类型中的约束值都与它们的实际面积xi成比例:ϕi=ϕxi/c,c=∑xi。这一形式有如下3个优点:(1)所有xi共享数值相同的一个参数,便于计算;(2)对于某一类所占比例较大的xi,ϕi将对其产生明显的抑制作用;(3)通过演化系统规模可以满足条件dc/dt= 0,此时限制条件ϕ正好调节到抵消了净的超额增长。

5 实证研究

5.1 研究区域与数据来源

本文选取深圳市作为实证区域。深圳市土地总面积1 997.27 km2,下辖福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、坪山区、龙华区、光明区9个行政区和大鹏新区。深圳市土地利用变更调查自1990年开始,至今每年都对调查结果进行更新。本文采用1990—2011年深圳市土地变更数据进行参数计算与拟合。土地利用变更调查分类采用中华人民共和国国家标准《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007)。由此,在本文中深圳市土地利用变更调查的土地利用类型的一级类将分为8类,即耕地、园地、林地、牧草地、居民点及工矿用地、交通用地、水域及水利设施用地和未利用地。根据前文所述,超循环模型虽然可以不关注未利用地,但在实际计算中,由于需要借助马尔科夫模型进行相关参数计算,因此在相关参数计算过程中,需要将未利用地纳入进来。

5.2 参数计算

首先,采用马尔科夫模型计算超循环模型中的参数值。在土地利用规模预测研究中,获得转移矩阵可以通过一定时间跨度的同一地区各类土地利用的面积和空间数据利用ArcGIS软件计算得到土地利用变化平衡表,再采用此表计算得到土地利用结构平均转移概率矩阵。图1为深圳市2000年和2009年的土地利用现状图,表1为深圳市2000年和2009年各类用地面积和比例。

图1 深圳2000年和2009年土地利用现状图Fig.1 Land use status map of Shenzhen City in 2000 and 2009

表1 2000年和2009年深圳市各类用地面积和比例Tab.1 Area and proportion of various types of land in Shenzhen City in 2000 and 2009

以深圳市2000年和2009年的土地利用变更调查数据为基础,采用ArcGIS union工具计算深圳市2000—2009年各类用地之间相互转化的数量(即土地利用平均变化平衡表),计算结果如表2所示。

表2 2000—2009年各类土地利用类型转移面积Tab.2 Transfer area of various land use types from 2000 to 2009 (km2)

由此可以得到各类土地利用类型平均转移面积,以此计算得出这期间全市土地利用结构得平均转移概率矩阵表3。其中,前7列转移概率矩阵即为超循环模型方程组中的Wik值,最后一列元素则对应于Di。

表3 深圳市各类土地利用类型年均转移概率矩阵Tab.3 Annual average transfer probability matrix of various land use types in Shenzhen City

为方便计算,令式(1)中AiQi=Fi,则有:

通过上文的计算,Di、Wik为已知值,然后求解Fi和ϕ。使用开放式计算软件OpenLu,采用1990年至2011年深圳土地变更调查数据进行拟合计算。经多次计算可得:F1=0.000 554 752;F2=0.000 755 215;F3=0.000 821 480;F4=0.000 635 266;F5=0.003 387 175;F6=0.001 874 625;F7=0.000 004 174;ϕ=-55.440 280 229 159 6。至此,超循环模型中所有参数都已计算出,模型具体形式见表4。

表4 超循环模型的具体形式Tab.4 Specific forms of hypercycle model

5.3 实证结果分析

根据此方程组及参数值,以2013年深圳市各类土地利用面积为基期数据,分别采用马尔科夫模型和超循环模型方程组预测深圳市2018年各类土地利用面积,并将两种预测值与深圳市2018年各类土地利用现状值进行比较(表5)。

表5 2018年深圳市各类土地利用面积现状值和预测值Tab.5 Status quo and predicted results of land use area in Shenzhen City in 2018 (km2)

从实证结果来看,在耕地、园地、草地居民点及工矿用地和水域及水利设施用地方面,超循环模型均比马科夫模型更加贴近实测值。以居民点及工矿用地的预测为例,2018年现状值为861.82 km2,超循环模型预测为863.08 km2,仅相差1.26 km2,而马尔科夫模型预测为910.56 km2,相差为48.74 km2。显然,马尔科夫模型高估了居民点及工矿用地的增长趋势,而超循环模型预测值较为准确。从模型原理来看,超循环的动力学模型(式(8))最后一项ϕxi/c(t)对其增长产生了明显的遏制作用。

然而,在林地和交通运输用地方面马尔科夫模型预测却相对更加准确。究其原因如下:(1)超循环的动力学模型(式(8))最后一项ϕxi/(ct)的ϕ值为了简单处理对所有用地类型都取了同一个值,而深圳市林地面积所占比重较高,使得这一项数值也较大,这也就严重低估了林地的面积。然而,现实中林地是一类比较特殊的用地,由于自然条件以及政策的限制等原因使得这类用地并不会大面积的减少。对于这类问题,超循环理论的模型可以通过对其设立一个独有的、非共享的ϕ值予以解决。(2)对于交通用地的预测,超循环模型对于这类用地的预测值也不如马尔科夫模型准确,其高估了交通的扩张速度,这一现象的产生也是由于交通用地的特殊性导致的。在城市建设用地快速扩张的阶段,交通用地也是随着这一趋势快速增长的,但是城市发展到一定水平,已有的交通基础设施足以满足对于交通的需求时,交通用地面积的变化将趋于减缓。这一机制在超循环理论中没能被描述出来,以至产生这样的偏差。对于这一问题的解决,也类似于对于林地的处理方法,在交通基础设施完善之后,对交通用地设立一个独有的、非共享的ϕ值以抑制其增长。

2005年深圳在全国率先划定了974.5 km2的基本生态控制线,并出台《深圳市基本生态控制线管理规定》(以下简称《规定》)。2005年后基本生态控制线之内的山体、森林、水体得到了很大程度的保护,《规定》的颁布使得深圳市林地、园地和耕地面积自2005年后减少速度明显减缓,尤其是林地,2006年林地面积为582.03 km2,到了2016年林地面积为578.73 km2,10年仅仅减少了3.3 km2。正是由于《规定》这一政策的颁布以及林地本身的特殊性,在一定程度上产生了上文所述超循环模型在林地面积预测上的偏差。因而,需要给林地独有的、非共享的ϕ林值,以体现这一政策和其本身的特殊性对于深圳土地利用尤其是林地所产生的影响,也即是选择的ϕ林值在一定程度上限制林地面积的变化,仅允许有较少量的减少。经过多次测试,发现当ϕ林= -2时,可以满足深圳市生态控制线的要求,林地的减少得到了很大程度上的控制,同时也符合小幅减少的趋势。对于超循环模型预测偏差较大的交通用地,由于缺少类似于《规定》这样硬性的政策限制,为了研究的客观性则不通过测试的方法获得其非共享的ϕ值。

可见,由于超循环模型可以通过改变参数ϕ值以表示外生因素的影响,从而使得模型的预测更加接近现实情况,预测结果也更加准确。以2013年作为基年,采用ϕ林= -2时的超循环模型形式对各类用地及总规模在基年之后50年的变化趋势进行预测(图2)。从长期趋势来看,耕地、园地、草地和水域及水利设施用地从比例上讲都有明显减少的趋势,但这一趋势都存在着不同程度的减缓。以园地为例,首次迭代时从2013—2014年减少3.44 km2,到了最后一次迭代2063—2064年只减少了不到1 km2。林地通过上文对其变化参数的修正以代表生态控制线的约束,长期变化趋势一直较为稳定,在长达50次的迭代后仅仅减少了17.9 km2。迭代到2063年各类用地总面积为1 995.28 km2,比上一年各类用地总规模仅增长0.27 km2,并且这一增加值在逐年降低,这是上文对于超循环模型阐述中已经预料到的。值得注意的是,超循环模型除了计算转移矩阵时曾考虑到了未利用地,而在其他所有参数中都没有考虑未利用地的情况,也就是说在很大程度上这一模型并不知道深圳市总面积,但是采用它进行预测时所得到最终总规模所收敛的值是和深圳市总面积非常接近的,从图2中可以明显看到各类用地总规模将收敛到2 000 km2左右,而深圳市总面积为1 996.85 km2,这也从侧面验证了超循环模型的准确性。

图2 各类用地与总规模长期变化趋势预测Fig.2 Forecast of long-term trend of various land use and total scale

6 结论和展望

土地利用变化模型是研究土地利用/覆被变化的重要手段,基于不同研究目标的多学科方法已在土地利用变化模型中得到应用。其中,既有基于历史土地数据进行外推性预测的结果导向法,又有以分析人地相互作用机制为目的刻画土地决策的过程导向法。并且,这些模型正经历从单一的非空间模型向非空间模型和空间模型融合的演进过程。然而,现有模型也面临着长期缺乏理论创新的困境,土地利用系统作为典型的复杂系统,缺乏系统科学视角的分析。基于此,本文将生物化学及生物物理学交叉理论,即超循环理论引入土地利用变化模型研究中。在对超循环理论剖析的基础上,建构了用于土地利用结构预测的超循环模型,并以深圳市为例开展了实证检验。研究结论如下:

(1)基于超循环系统的演化机制,达尔文系统是一类最为典型的超循环系统,而土地利用系统是典型的达尔文系统,符合超循环模型描述的演化机制。

(2)马尔科夫模型可以认为是超循环理论中的Eigen进化方程的特例,并以此在理论上论证了超循环理论在土地利用演化研究领域应用的合理性。通过与马尔科夫模型的对比分析,得到了在数据量不足的情况下对超循环模型中参数的计算方法,并在理论上对超循环理论在土地利用演化研究方面应用的可行性进行了论证。

(3)以深圳市为例,开展了运用超循环模型进行土地利用结构预测的实证分析。实证研究以2013年作为基年,应用超循环模型预测了深圳市2018年的土地利用结构和数量,并将超循环模型的预测结果与土地利用现状数据和采用马尔科夫模型预测的结果进行了对比。对比发现,在大部分土地利用类型预测中超循环模型比之马科夫模型更加贴近现实。对于预测不准确且偏差较大的情况进行了分析,并进一步修正了参数。采用修正过的模型以2013年为基期进行了50次迭代,对深圳土地利用结构进行了长期预测。

本文虽然论证了超循环模型在城市尺度上用于土地利用结构预测的可行性,但并未涉及这一模型在城市尺度之外还存在怎样的适用性。从这一视角出发,对于超循环模型在土地利用变化领域的适用性尺度应是未来研究的重点方向之一。