美国法上的反向假冒规则及其启示

文 / 张振锋

一、前言

反向假冒是我国《商标法》中明确规定的商标侵权行为之一,它指的是“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”行为。1. 《中华人民共和国商标法》第57条5项。虽然这种行为已经被纳入我国《商标法》的规制范围,但理论和实务中对反向假冒规则的正当性、对象范围、判断标准等问题的界定一直存在争议。

反向假冒规则在我国司法实践中的适用较少,2. 2022年7月25日,笔者在威科先行数据库中以“反向假冒”为关键词搜索,仅有60起案件。与之相比,威科先行数据库中适用《商标法》第57条的案件共有42647起,反向假冒案件在其中的占比仅约为0.1%。这可能是因为我国《商标法》对反向假冒行为的规定过于严格。从法条表述来看,该规则只适用于保护注册商标权;在实践中,法院又往往将该规则的适用对象局限于有体物商品。这两点限制反映了传统商业活动以有体物线下交易为主要交易形式的特点,但是却不能适应信息时代下新型商业活动对反向假冒规则的需求。一方面,以智力成果为代表的无体物成为了现代商业活动中重要的商品类型;另一方面,在互联网线上交易中,注册商标并不一定是最经济的商品来源标识。互联网商业实践中,出现了一些以加框链接、“去水印”为代表的“疑似”反向假冒行为,这些行为在商品种类和商标类型上都不属于《商标法》反向假冒规则的规制范围,但是却同样掩盖了商品的来源标识,阻碍了商誉积累,与现行规则下的反向假冒行为又很相似。3. 涉及加框链接的争议中,加框链接没有进行网页跳转,用户无法接触到被链接网站的可识别特征,被链接网站因此无法通过作品的传播积累商誉并获益。“去水印”行为则更为直接,以快手公司诉鹏图助梦公司案为例,被告提供用于删除短视频水印的软件,快手向社会提供了短视频,却无法表明自己的提供者身份,其商誉积累自然也无从谈起。参见北京快手科技有限公司诉北京鹏图助梦科技有限公司不正当竞争案,北京市海淀区人民法院(2020)京0108民初9992号民事判决书。这不禁让人产生联想:是否可以适用反向假冒规则规制上述行为。4. 加框链接和“去水印”等案件中,法院往往适用信息网络传播权和《反不正当竞争法》第十二条第4项保护传播者的利益,但是这两条路径都存在问题。信息网络传播权路径下,传播者的利益依附于著作权人,不能直接得到法律的庇护;而法院适用《反不正当竞争法》第十二条,所得出的“上述行为妨碍、破坏了网络产品或者服务正常运行”这一结论也很牵强。

近年来,理论界对反向假冒的研究较少,尤其没有相关研究涉及互联网传播条件下无体物商品的传播与未注册商标的地位。现有研究大多关注于反向假冒规则的理论基础,5. 支持禁止反向假冒行为的观点主要认为商标权的目的在于保护商誉,权利人为积累商誉付出了成本,反向假冒行为阻断了权利人利用商标积累商誉的途径,让权利人的投入付诸东流。参见郑成思:《商标中的“创作性”与反向假冒》,载《知识产权》1996年第5期,第3-6页。有论点进一步拓展认为商标的广告功能在当代商业实践中占据重要地位,反向假冒行为却严重阻碍了这一功能的实现,因而该行为侵犯了原告的商标权。See William M. Borchard, Reverse Passing Off - Commercial Robbery or Permissible Competition, 67 The Trademark Reporter, 1-24(1977). 另外,认为反向假冒行为人用商标权人的商品声誉来营造自己的商标声誉,构成对商标权人劳动成果的掠夺等论点也颇具影响。参见张炳生:《论商标功能的实现途径与反向假冒的危害》,载《政法论坛》2005年第6期,第167-173页。缺乏针对适用对象范围、行为判断标准等具体规则的系统研究。主流观点认为“保护商誉”是反向假冒规则的正当性基础,但是“保护商誉”这一原则性目标过于抽象,不能直接用于指导实践。因此,理论界对于反向假冒行为的影响和适用注册商标制度规制反向假冒行为等具体规则仍有争议。6. 反对禁止反向假冒行为的观点一方面认为反向假冒行为人已经支付了相应的对价,因而既没有占用权利人的劳动成果,也没有妨碍权利人建立自己的商誉;另一方面认为反向假冒行为不会造成商标意义上的消费者混淆,因而没有损害消费者权利。参见刘春田:《商标与商标权辨析》,载《知识产权》1998年第1期,第10-14页;韦之、白洪娟:《反向假冒质疑》,载《知识产权》2004年第1期,第36-39页。

存在争议的本质原因在于,反向假冒规则作为一个舶来品,其本义尚不清晰,尤其在适用对象范围和行为判断标准等与司法实践密切相关的方面缺乏定论。鉴于从保护商誉的理论依据出发直接定义反向假冒规则存在困难,且反向假冒规则原本就是从司法实践中提炼出的普通法规则,本文认为可以通过观察规则的实践效果来倒推其本义。

与我国相比,美国的反向假冒规则已经发展了100余年,规则的对象范围和判断标准几经变化。这些变化又直接影响了反向假冒规则的适用,可以作为理解规则本义的依据。因此,本文力求正本清源,从美国普通法实践中反向假冒规则的起源和发展历程入手探究该规则的本义,期待能为我国司法实践提供帮助。本文以Smith案和Dastar案为节点,分别从对象范围和判断标准这两个方面梳理并评价美国反向假冒规则的演进过程,并且探寻美国的相关制度发展给我国带来的启示。

二、历史演进:“外紧内松”格局的形成

自确立起,美国反向假冒规则的演变涉及对象范围和判断标准两条主线。对象范围是反向假冒规则对规制对象的排除条件,即规则的“外部要求”。判断标准是在对象适格的基础上对行为的具体判断,即规则的“内部要求”。美国反向假冒规则先后经历了起源时的“外松内紧”阶段(1918年至1981年)和Smith案后的“内外兼松”阶段(1981年至2003年),并最终于Dastar案后形成了现有的“外紧内松”格局(2003年至今)。

(一)反向假冒规则的起源:“外松内紧”阶段(1918年至1981年)

美国的反向假冒规则起源于1918年的International News Service诉Associated Press案(本 文称“International News Service案”)。原告是一家全国性新闻通讯社,在欧洲派驻了记者。早期的新闻传播存在时差,原告在美国东部获得来自欧洲的时事新闻后需要经过一定时间才能将其传送至美国西部。被告并未在欧洲派驻记者,而是在美国东部获取原告的新闻后,以电报形式将其发送至西部,并在西部与原告同时传播同样的新闻。被告没有直接使用原告的新闻报导,而是以不受版权保护的时事新闻为基础形成自己的报导,因而不构成版权侵权。美国最高法院从保护原告为获取新闻而投入的成本出发,认为被告的“盗用”行为构成不正当竞争。Holmes大法官则在自己的协同意见中提出:被告使用了原告的时事新闻,却没有注明来源,这否定了原告为获取新闻所做的贡献,并将这一贡献归于自己。这种“将他人商品的来源表示为自己”的情形与一般的“将自己商品的来源表示为他人”的假冒行为不同,但是二者同样可责。7. See International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).最早在有体物领域适用反向假冒规则的案件是1929年的Federal Electric Co.诉Flexlume Corp.案。本案中,被告作为灯箱提供商,销售的是原告生产的灯箱,并将灯箱上的原告商标替换为自己的商标,让他人误以为该灯箱由被告生产。法院认为被告的“错误指示”行为构成普通法上的不正当竞争。8. See Federal Electric Co. v. Flexlume Corp., 33 F.2d 412 (7th Cir. 1929).

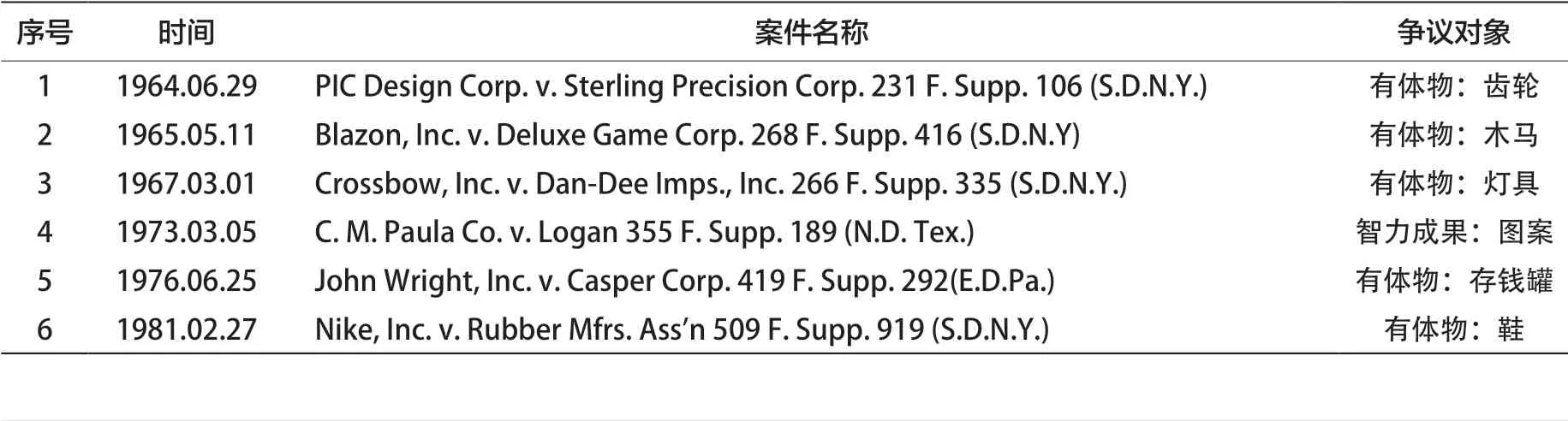

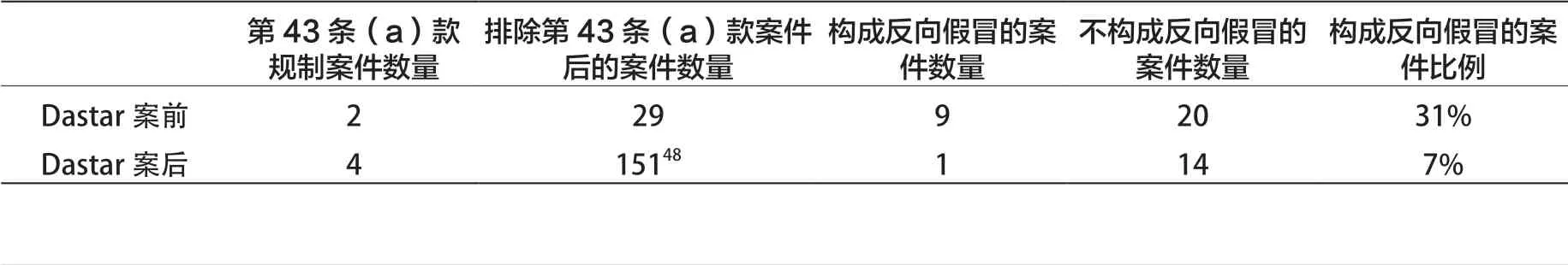

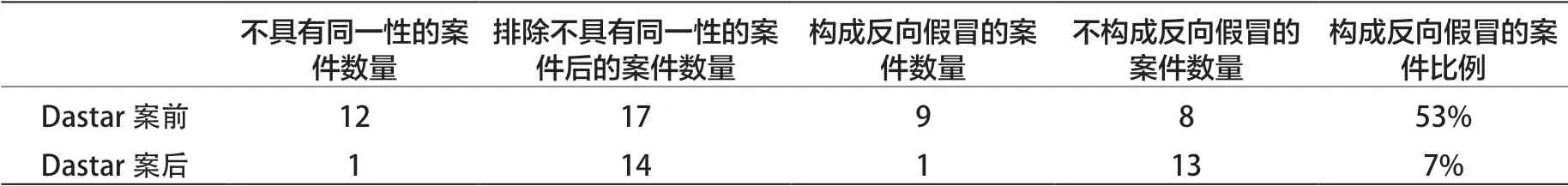

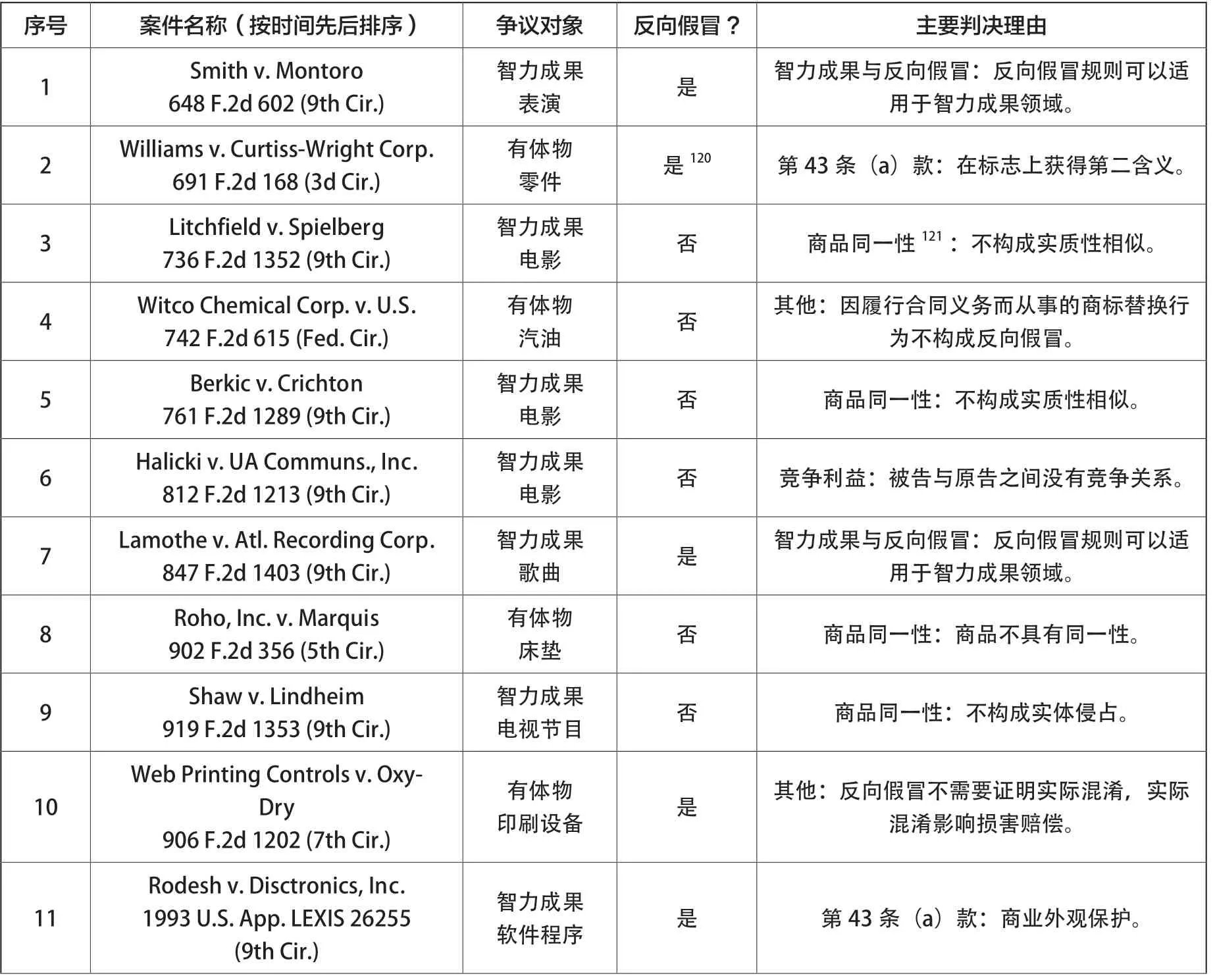

上世纪八十年代以前,美国司法实践中适用反向假冒规则的案件很少,9. See John T. Cross, Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law, 72 Washington Law Review, 717 (1997).LEXIS数据库中发生于该时期的相关案件仅有6起。10. 2021年10月19日,笔者在LEXIS数据库中以“reverse passing off”和“reverse palming off”为关键词搜索,其中Smith案以前的案件只有本文所列6起。不过,起源初期的反向假冒规则已经开始呈现出对象范围的包容和判断标准的严格这两个特征。早期的反向假冒判决极少专门探讨规则的对象范围。如表1所示,早期的6起案件中,争议对象虽以有体物为主,但也不排斥智力成果。作为规则起源的International News Service案的保护对象是时事新闻,属于广义上的智力成果。可见早期反向假冒规则对适用对象没有特别限制。

表1 Smith案(1981年)前的反向假冒案件统计

比规则对象范围更突出的特点是其判断标准的严格。虽然早在1918年反向假冒规则的理念已经出现,但是在往后60年间的美国司法实践中对于这一行为究竟是否构成不正当竞争仍没有定论。11. See John T. Cross, Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law, 72 Washington Law Review, 716 (1997).在对被诉行为是否构成反向假冒进行判定时,法院通常非常谨慎。Mastro Plastics Corp.诉Emenee Indus.案中,法院认为被告从原告处获得商品的所有权后,有权以销售的目的使用这一商品,这对原告的影响与被告销售原告商品的复制品并无二致。既然被告可以复制原告的商品并使用自己的商标进行销售,那么其也有权在购买的原告商品上使用自己的商标,这种行为并不侵害原告的利益。12. See Mastro Plastics Corp. v. Emenee Indus., 133 U.S.P.Q. (BNA) 664 (N.Y. Sup. Ct. 1962).本案应属于《兰哈姆法》第43条(a)款所规制的“招标误导”(solicitation misbranding)案件,不属于严格意义上的反向假冒案件。随着反向假冒规则的发展,招标误导案件逐渐被纳入反向假冒规则范围内。正如PIC案(PIC Design Corp.诉Sterling Precision Corp.案,以 下 简 称“PIC案”)法 院 所 说:“International News Service案并没有划定反向假冒规则的范围和影响,随后的判例则显示出法院对全面扩张这一规则缺乏热情。”13. See PIC Design Corp. v. Sterling Precision Corp., 231 F. Supp. 106 (S.D.N.Y. 1964).“It is to be noted, however, that the International News Service case has not been given the scope and effect such language would seem to demand. Subsequent cases exhibit a lack of judicial enthusiasm for a full extention of this doctrine.”

(二)Smith案及规则成文化的影响:“内外兼松”阶段(1981年至2003年)

现行美国《兰哈姆法》第43条(a)款(1)项规定:“任何人在商业中,在商品或服务上或与之相关方面,或在商品的容器上,使用任何文字、术语、名称、符号或图形,或其组合,或任何虚假的原产地标记,对事实的虚假或误导性描述,或对事实的虚假的或误导性表述,(A)可能引起对该人与他人的附属、联合或结合关系的混淆、误认或欺骗,或者对其商品或服务或商业活动来源于他人、由他人赞助或认可的混淆、误认或欺骗,或者(B)在商业广告或推广中,错误表示了他或她或他人的商品或服务或商业活动的性质、特征、质量或原产地,在任何人认为这种行为已经或可能使其蒙受损害而提起的民事诉讼中,该人应承担责任。”14. 《十二国商标法》翻译组译:《十二国商标法》,清华大学出版社2013年版,第505页(《美国兰汉姆(商标)法》第1125条(a)款(1)项)。

这一规定源于修改前的《兰哈姆法》第43条(a)款。15. 修改前的《兰哈姆法》第43条(a)款规定:“在商品或服务或任何商品包装上粘贴、应用或附加或使用虚假的来源指示,或任何虚假的描述或陈述,包括会导致虚假描述或陈述的文字或其他符号,并导致这些货物或服务进入市场中的人;以及在明知这种指示、来源、描述、陈述具有虚假性的情况下,导致或促使其在市场中被运输或使用,或将其交付给任何承运人进行运输或使用的人,应对在被虚假地标明为原产地的任何商业主体,或任何认为自己因使用这种虚假描述或陈述而受到或可能受到损害的人承担民事责任。”(“Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation or origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which the locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of such false description or representation.”)美国于1988年通过的《商标修订法案》(Trademark Law Revision Act of 1988)中对原《兰哈姆法》第43条(a)款进行了修订,将其拆分成第43条(a)款(1)项中的(A)目和(B)目两部分。鉴于这一修订与本文所探讨的主题没有直接关系,且本案涉及对1988年以前的法律规定的讨论,因而本文不特别强调原第43条(a)款和现第43条(a)款(1)项之间的区分以及现第43条(a)款(1)项(A)目和(B)目之间的区别,以下统称为“第43条(a)款”。Smith案后的司法实践中,法院往往使用《兰哈姆法》第43(a)款规制反向假冒行为,这一条文几乎成为了反向假冒行为的成文法规范。然而,从规则发展的角度来看,第43条(a)款和反向假冒规则起源不同,这一条文并不主要用于规制反向假冒行为,与反向假冒行为有关的判例也不是第43条(a)款的普通法基础。

在PIC案中,被告撤除原告商品上的商标后,将商品装入了印有被告商标的盒子中进行销售。本案判决中,针对被告“撤除商标后转售”这个单一行为,法院先分析被告的行为是否属于反向假冒并因此构成不正当竞争,后分析被告的行为是否违反《兰哈姆法》第43条(a)款的规定。16. See PIC Design Corp. v. Sterling Precision Corp., 231 F. Supp. 106 (S.D.N.Y. 1964).可见,在PIC案法院看来,违反反向假冒规则与违反第43条(a)款是两类不同的诉因。法院在反向假冒部分主要分析的是该行为的可责性,而在第43条(a)款部分则关注被诉行为是否构成本条所规制的“错误指示来源”的行为。这两类诉因的区别在于:反向假冒行为的可责性需要结合该行为对权利人的损害进行个案判断,反向假冒规则关注的是行为的效果;而法院默认第43条(a)款所规制的行为是不正当的,仅需判断某一行为是否落入本条的范围内。PIC案的判决没有对两种诉因进行明确区分,但是其态度反映了当时对反向假冒规则与第43条(a)款的普遍认识——二者没有直接联系。

第43条(a)款反映了美国司法实践对规制虚假宣传(false advertisement)17. 美国法中的虚假宣传还包括部分正向假冒的情形,如侵犯未注册商标等,这与我国的虚假宣传概念有所不同。的需要,这种需要源于美国所承担的国际条约义务。长期以来,美国的法院不愿在没有商标侵权或者其他财产权侵权的情况下禁止虚假宣传行为。18. See Kenneth B. Germain, Unfair Trade Practices under Section 43(a) of the Lanham Act: You've Come a Long Way Baby--Too Far, Maybe, 49 Indiana Law Journal, 85-87 (1973).从起源来看,第43条(a)款起初并不是禁止一切不正当竞争行为的原则性条款,其本义仅在于满足《布宜诺斯艾利斯公约》、19.《布宜诺斯艾利斯公约》第八条规定:“伪造、模仿或者未经授权使用商标,以及对产品原产地的错误表述都应该由利益相关方根据侵权发生地的法律予以禁止。利益相关方应被理解为任何从事生产、制造或者运输上述产品的任何生产商、制造商或商人,以及在虚假陈述原产地的情况下,任何在该原产地从事商业活动的主体。”(“The falsification, imitation or unauthorized use of a trade-mark, as also the false representation as to the origin of a product, shall be prosecuted by the interested party in accordance with the laws of the State wherein the offence is committed. For the effects of this article, interested parties shall be understood to be any producer, manufacturer or merchant engaged in the production, manufacture or traffic of said product, or in the case of false representation of origin, one doing business in the locality falsely indicated as that of origin, or in the territory [in] which said locality is situated.”) 39 Stat. 1678-79(1916). cited in Walter J. Derenberg, Federal Unfair Competition Law at the End of the First Decade of the Lanham Act: Prologue or Epilogue, 32 New York University Law Review, 1036-1037 (1957).《美洲商标公约》20. 《美洲商标公约》规定:“(b)通过文字、符号或其他手段对商品的性质、质量或效用进行虚假描述以欺骗公众的行为。(c)通过文字、符号或其他方式对商品的地理来源或来源进行虚假标示以欺骗公众的行为。(d)向公众出售商品时,即使没有直接或间接地标明原产地或来源,但通过图片、装饰物或文字中使用的语言,让人误以为该商品原产于其他缔约国之一的行为。”(“(b) The use of false descriptions of goods, by words, symbols or other means tending to deceive the public in the country where the acts occur, with respect to the nature, quality, or utility of the goods; (c) The use of false indications of geographical origin or source of goods, by words, symbols, or other means which tend in that respect to deceive the public in the country in which these acts occur; (d) To sell, or offer for sale to the public an article, product or merchandise of such form or appearance that even though it does not bear directly or indirectly an indication of origin or source, gives or produces, either by pictures, ornaments, or language employed in the text, the impression of being a product, article or commodity originating, manufactured or produced in one of the other Contracting States.”)46 Stat. 2907, T.S. No. 833 (1929). cited in Walter J. Derenberg, Federal Unfair Competition Law at the End of the First Decade of the Lanham Act: Prologue or Epilogue, 32 New York University Law Review, 1036-1037 (1957).等国际条约中对成员国义务的规定,其规制范围也没有超过上述国际条约的基本要求。因此,《兰哈姆法》制订后的几年内,法院对第43条(a)款的适用非常谨慎。21. See Walter J. Derenberg, Federal Unfair Competition Law at the End of the First Decade of the Lanham Act: Prologue or Epilogue, 32 New York University Law Review, 1043 (1957).直到《兰哈姆法》制订七年后的1954年,美国联邦系统法院所审判的案件中,没有一起案件的原告成功依据本条获得法院的支持,甚至没有一件判决明确肯定本条的目的是为制止虚假宣传行为提供私权救济。直到L’Aiglon Apparel, Inc诉Lana Lobell, Inc案22. See L'Aiglon Apparel v. Lana Lobell, Inc., 214 F.2d 649 (3d Cir. 1954).和Federal-Mogul-Bower Bearings, Inc诉Azoff案23. See Federal-Mogul-Bower Bearings, Inc. v. Azoff, 313 F.2d 405 (6th Cir. 1963).让第43条(a)款的发展出现重大转折,前者首次明确突破了普通法中关于虚假宣传的先例,否定了正向假冒行为作为适用第43条(a)款的必要条件;后者扩展了商品“来源”概念,“来源”不仅可以指代商品的原产地,还可以指代商品的生产者。自此,第43条(a)款可以适用于任何错误指示来源或者虚假描述的情形,起到了原则性条款的作用。

随着《兰哈姆法》第43条(a)款成为原则性条款,反向假冒规则被逐渐纳入到该条之下。Smith诉Montoro案(本文称“Smith案”)标志着反向假冒规则与《兰哈姆法》第43条(a)款最终实现合流。本案原告是一名电影演员,出演了由被告负责发行的电影。被告在电影发行推广过程中,用另一位演员的名字替换了原告的名字。原告向法院提起诉讼,指责被告的行为错误地指示了电影表演的来源,不仅损害了其作为演员所应获得的声誉,而且剥夺了其潜在的工作机会,属于《兰哈姆法》第43条(a)款所规制的“错误指示来源”行为。一审法院认为:第43条(a)款只能适用于与正向假冒或者不当使用商标相似的情形,本案中被告的行为与正向假冒完全不同,因而不能适用该条款。然而,二审法院推翻了一审法院的判决,指出:一,反向假冒行为与正向假冒行为一样,也构成对他人智力成果和劳动的不当占有;二,反向假冒行为还阻碍了原商标发挥广告功能,剥夺了权利人获得商誉的可能性。因此,反向假冒行为与正向假冒行为具有相同的经济性质,也属于第43条(a)款的规制范围。24. See Smith v. Montoro, 648 F.2d 602 (9th Cir. 1981).Smith案已经脱离了传统第43条(a)款的适用情形,反向假冒自此成为独立于传统正向假冒和虚假宣传的另一独立诉因。

Smith案法院不仅正式认可了广义上的智力成果是反向假冒规则的适格对象,并且放宽了反向假冒规则的判断标准,将包括侵犯商业外观(trade-dress)、25. 侵犯商业外观是指通过模仿他人具有可识别性的商品外观设计让消费者对商品来源产生混淆。招标误导(solicitation misbranding)26. 招标误导主要是指将他人商品作为样品或者使用他人商品照片以推销自己商品的行为。等部分原本由《兰哈姆法》第43条(a)款规制的行为纳入反向假冒行为中,这为规则的扩张创造了条件。尤其在Dastar案禁止于智力成果领域适用该规则后,以反向假冒作为诉因的原告之所以还能维持相对较高的胜率,就是因为Smith案的宽松标准将招标误导等行为划入了反向假冒规则的范畴。27. 根据本文统计,Dastar案后,美国联邦最高法院和联邦上诉法院判决原告胜诉的4起反向假冒案件都与《兰哈姆法》第43条(a)款的原有诉因有关。如果Smith案没有将这些诉因归于反向假冒规制,那么反向假冒诉因在Dastar案后的胜率将更低。另外,Smith案法院在判决中明确提出并分析了反向假冒行为与正向假冒行为在经济性质上的相似性,这又为反向假冒规则提供了一个正当性理由。自此,凡是涉及撤除商标的行为都有可能因构成反向假冒而违反《兰哈姆法》第43条(a)款。反向假冒规则成为美国商标和反不正当竞争制度中的一项重要规则,并在司法实践中得到广泛应用。

(三)Dastar案对适用范围的限缩:“外紧内松”格局的形成(2003年至今)

Dastar Corp.诉Twentieth Century Fox Film Corp案(本文称“Dastar案”)中,原告制作了一系列电视纪录片,被告则在这些纪录片的版权到期后对其进行了复制和编辑,并将其以录像带的形式投入市场。被告录像带中的视频内容几乎完全复制了原告的电视纪录片,但是其却以自己的名义销售录像带,没有指明其中的内容来源于原告。原告认为被告的行为违反了第43条(a)款关于禁止“错误指示来源”的规定,构成反向假冒。地区法院和联邦第九巡回上诉法院先后支持了原告的主张,并且指出被告的行为构成对原告商品的“整体挪用”(bodily appropriation)。28. See Twentieth Century Fox Film Corp. v. Entm't Distrib. 34 Fed. Appx. 312 (9th Cir. 2002).美国联邦最高法院肯定了第43条(a)款可以用于规制反向假冒行为,但是却同时提出反向假冒规则只适用于有体物领域。本案中,被告并没有出售原告生产的录像带,只是使用了原告创作的智力成果。因此,虽然被告的确掩盖了原告作为内容创作者的身份,但被告的行为不构成反向假冒。29. See Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).

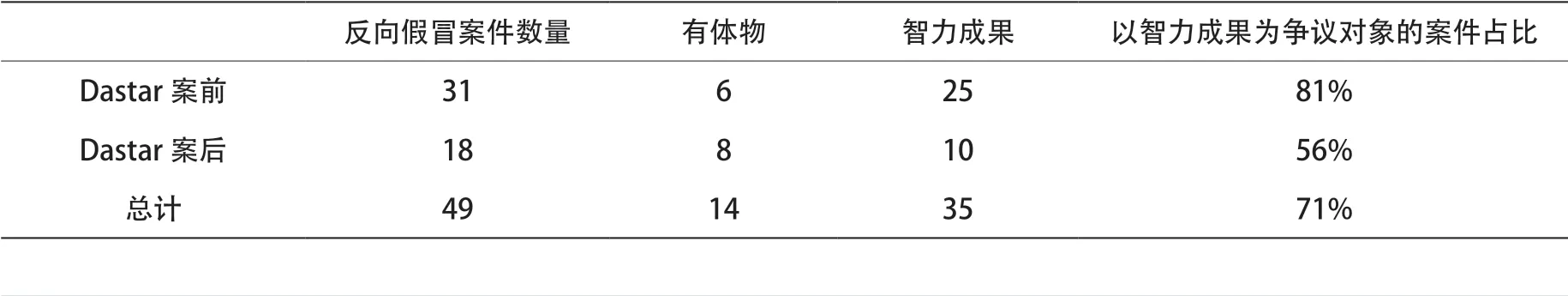

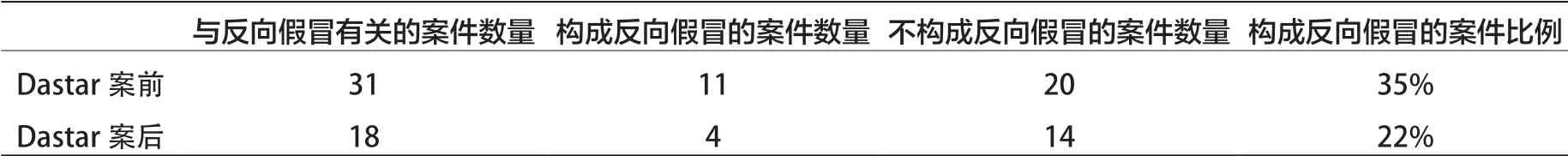

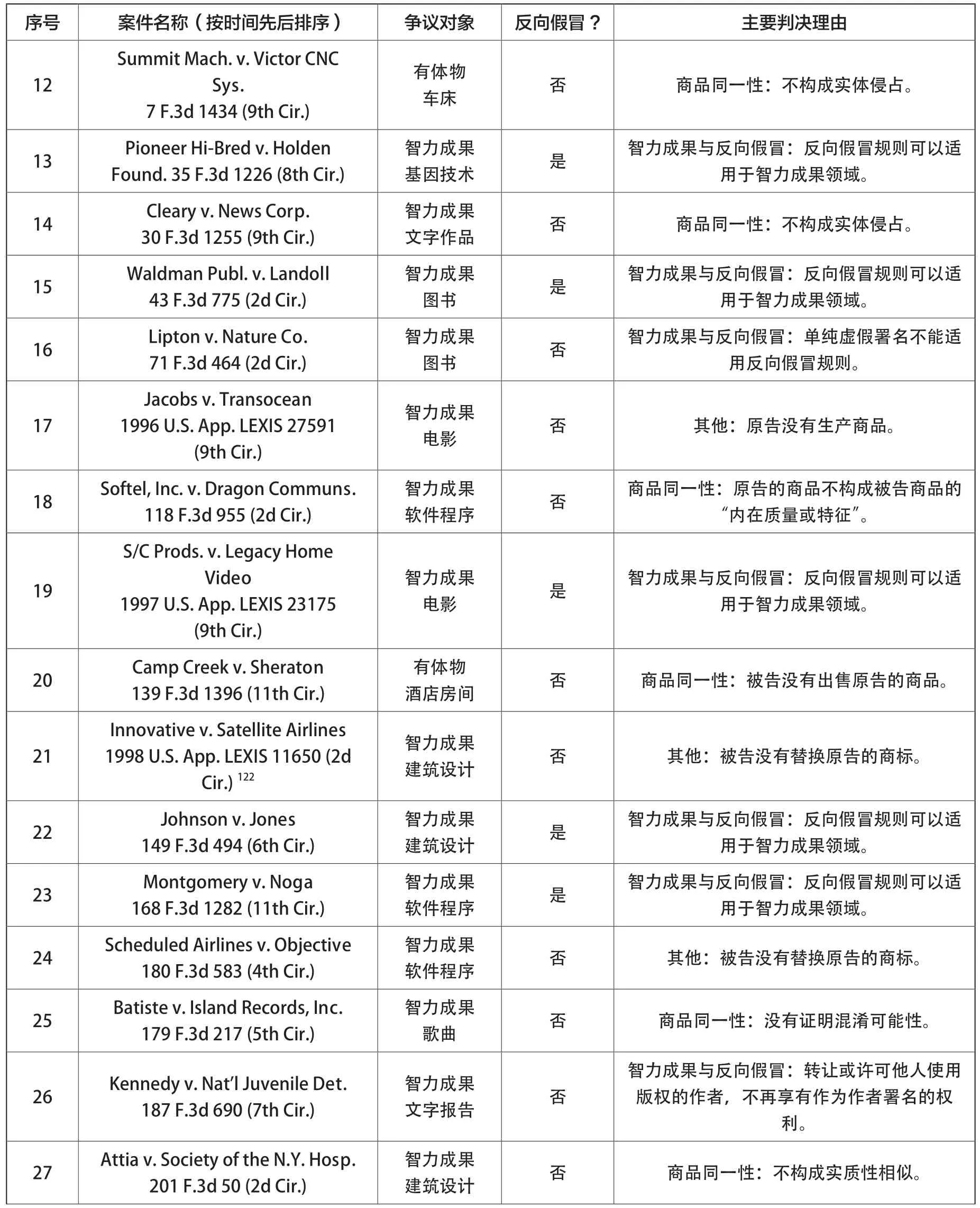

Dastar案将智力成果排除在反向假冒规则之外,显著限缩了这一规则的对象范围。Smith案至今,LEXIS数据库共收录了81篇美国联邦最高法院与美国联邦巡回法院所做出的包含“reverse passing off”和“reverse palming off”关键词的判决,其中有49篇与反向假冒规则直接相关。30. 详见附录。笔者于2021年10月13日以“reverse passing off”和“reverse palming off”为关键词在LEXIS数据库中进行搜索,其中Smith案以后,美国联邦上诉法院及最高法院的判决共81件。这81起案件中有些与反向假冒行为没有直接关系,还有一些案件构成串案,经过筛选后,共有49件判决直接讨论了反向假冒问题。在研究中笔者也意识到,有些关于反向假冒的判决中可能并不使用“reverse passing off”或“reverse palming off”的表述,而是直接讨论案情是否可以适用第43条(a)款。由于这种情况较为复杂,难以分辨,本文不再一一筛选。根据本文统计,Dastar案前的31起反向假冒案件中,争议对象既有有体物,也有智力成果,然而却没有1起案件的原告因对象不适格败诉;Dastar案(含Dastar案)后的18件判决中,有10起案件的争议对象不适格,其中7起案件的法院直接因此拒绝保护原告利益。与严格限制适用范围的态度不同,法院在判断标准上延续了Smith案判决的宽容态度。Dastar案前,所有对象适格的案件中,有11件判决支持了原告的反向假冒主张;Dastar案后的8起适格案件中有4起判决原告胜诉。适格对象的总体胜诉率接近四成,美国反向假冒规则的“外紧内松”格局基本形成。

与最初的规则相比,Smith案放宽了适格对象下反向假冒行为的判断标准,而Dastar案则收缩了适用对象的范围。虽然判断标准仍有进一步放宽的可能,但就现有司法实践来看,对象范围的收紧对反向假冒规则的影响更大。

三、适用对象:从智力成果到有体物

美国反向假冒规则源于保护时事新闻的International News Service案,可见该规则早期并不排斥智力成果。60年后的Smith案重申并且强调了反向假冒规则在适用对象上的包容性,自此,智力成果成为该规则最主要的保护对象。Dastar案直接推翻了Smith案后各级联邦法院形成的共识,将智力成果排除出反向假冒规则保护之外,形成了现有“外紧”格局。

表2 对象适格性统计

(一)Smith案的影响:智力成果成为反向假冒规则的主要适用对象

虽然Smith案前的司法实践所主要规制的对象是有体物,但是法院并没有拒绝在智力成果领域适用本规则,而是在对象范围上采取了一种宽容的态度。作为规则起源的International News Service案的对象本身就是时事新闻这种智力成果。虽然Smith案没有扩张规则对象范围,但是其承认并明确强调了反向假冒规则可以适用于智力成果领域,这使得保护智力成果创造者的利益成为了反向假冒司法实践中最重要的内容。31. See Malla Pollack, Reclassifying Reverse Passing off as Failure to Contract or as False Advertising, 17 Boston University Journal of Science & Technology Law, 43-44 (2011).

反向假冒案件所涉及的典型智力成果包括歌曲、32. See Lamothe v. Atl. Recording Corp., 847 F.2d 1403 (9th Cir.1988).电视节目、33. See Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990).设计方案34. See Johnson v. Jones, 149 F.3d 494 (6th Cir. 1998).等。笔者在LEXIS数据库中以“reverse passing off”和“reverse palming off”为关键词搜索,共得到846起案件。Smith案以前仅有6起案件,其中智力成果仅是其中1起“疑似”反向假冒案件的争议对象,35. 这起案件是C. M. Paula Co. v. Logan (355 F. Supp. 189 N.D. Tex. 1973)。本案法院没有直接探讨被告的行为是否构成反向假冒,但是被告的行为与反向假冒非常类似,且法院引用了PIC Design Corp.案(231 F. Supp. 106)和Mastro Plastics Corp.诉Emenee Industries, Inc.案(16 A.D.2d 420)。因此,本文将本案也归于反向假冒案件。其余5起案件的争议对象都是有体物商品。36. 详见前文表1。由此可见,早期的反向假冒规则并不是一个被广泛适用的普通法规则,智力成果在这一规则中的地位也并不突出。

其余840案件都发生在Smith案(含Smith案)以后。在这840件案件中,笔者又添加搜索了“copyright”“patent”“trade secret”这三个关键词,共得到726件判决。简单计算后可以得出:历史上看,从1918年International News Service案到1981年Smith案的63年间所发生的反向假冒案件仅占该类型案件总数的0.7%,Smith案以后发生的反向假冒案件则占99.3%;Smith案后的这840件案件中有86.4%提到了版权、专利权、商业秘密。另外,美国联邦最高法院与联邦上诉法院所审理的49起与反向假冒规则直接相关的案件中,有35起的争议对象是智力成果,占比71%。Dastar案拒绝在智力成果领域适用反向假冒规则以前,与智力成果有关的争议占全部反向假冒案件的八成;即使在Dastar以后,这一比例依然达到五成以上。

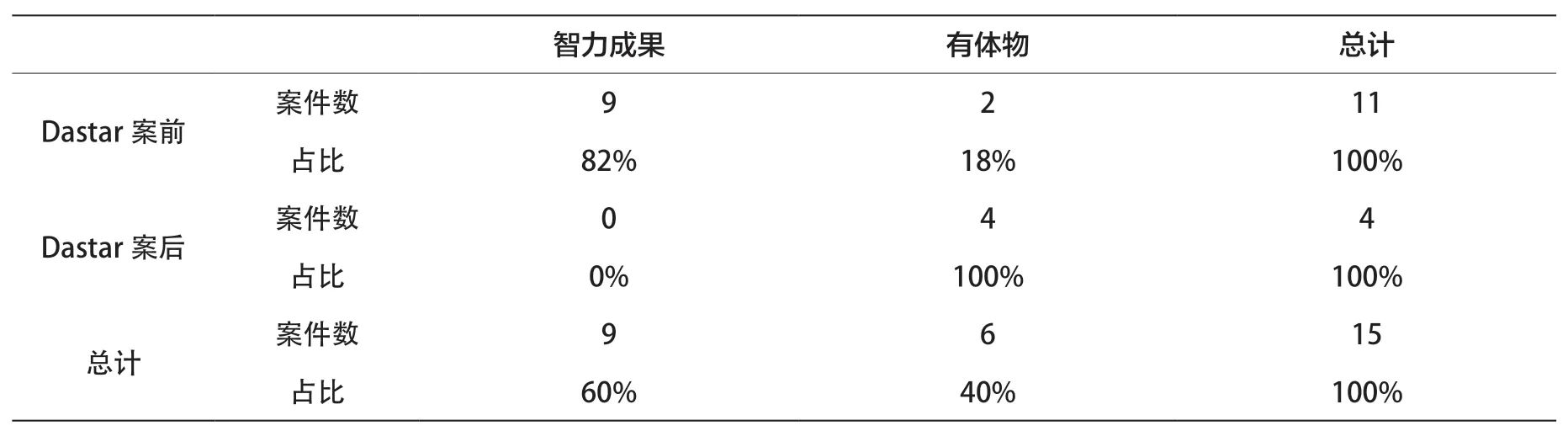

在这49起案件中,有15起案件的法院认定被告实施了反向假冒行为。这15起构成反向假冒的案件中,有60%的争议对象是智力成果,而Dastar案前,这一比例更是接近82%。可见,Smith案后,对智力成果的侵犯成为了反向假冒规则所规制的典型情形。

表格3 争议对象类型统计37.详见附录。

表4 原告胜诉案件中的适用对象统计38.详见附录。

美国立法机关也承认了反向假冒规则在智力成果权益保护中的重要作用。在申请加入《伯尔尼公约》的过程中,美国国会就是否需要专门立法以满足公约对作者人格利益保护的要求展开讨论。在相关讨论中,国会理解并且承认了在智力成果领域适用反向假冒规则以保护作者人格权的可行性。1986年发布的《美国遵守伯尔尼公约特设工作组的最终报告》(The Final Report of Ad Hoc Working Group on U.S. Adherence to the Berne Convention)一 方 面 引用了《兰哈姆法》第43条(a)款作为美国法律保护作者人格权的代表性条文,明确指出本条“禁止错误指示包括智力成果和艺术作品在内的作品来源,并且禁止对上述作品进行虚假描述”;另一方面则引用了Smith案,指出删除作者署名可能构成隐性反向假冒,从而违反第43条(a)款。39. See Final Report of Ad Hoc Working Group on U.S. Adherence to the Berne Convention, reprinted in 10 COLUM.VLAJ. L. & ARTS 513, 547-57 (1986).国会认可了报告中的结论,认为美国现有的版权制度和《兰哈姆法》已经为作者人格权提供了保护,因而最终没有为加入《伯尔尼公约》而专门订立与作者人格权保护相关的法律。美国众议院司法委员会的报告中还专门引用了Gilliam诉American Broadcasting Cos.案40. See Gilliam v. ABC, 538 F.2d 14 (2d Cir.1976).,以说明版权制度所保护的财产权利与《兰哈姆法》第43条(a)款所保护的人格权利是平等的。41. See Mary LaFrance, When You Wish upon Dastar: Creative Provenance and the Lanham Act, 23 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 225 (2005).

有观点认为:1990年订立的《视觉艺术家权利法案》所保护的主体范围非常狭窄,这表明美国立法者拒绝承认反向假冒规则所提供的宽泛的作者人格权保护。42. See Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).然而,美国众议院在与上述法案相关的报告中指出:国会之所以没有制订新的人格权保护法,是因为现有法律已经足以满足《伯尔尼公约》对人格权保护的要求。43. See Mary LaFrance, When You Wish upon Dastar: Creative Provenance and the Lanham Act, 23 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 225 (2005).美国立法者肯定了反向假冒规则在作者人格权保护中所发挥的作用,《视觉艺术家权利法案》只是在这种肯定的基础上,强化了对某些特定种类人格利益的保护,并在一定程度上扩大了作者人格权的权利范围。44. See Mary LaFrance, When You Wish upon Dastar: Creative Provenance and the Lanham Act, 23 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 232 (2005).可见,美国立法者对司法实践中利用反向假冒规则和第43条(a)款保护作者署名等与智力成果相关的利益有充分的认识,并且对此表示了赞同。

(二)Dastar案的影响:反向假冒规则仅适用于有体物领域

Dastar案扭转了Smith案以后反向假冒规则在智力成果领域中的广泛适用,是继Smith案之后,美国反向假冒规则发展中的又一个转折点。与Dastar案之前相比,“外紧内松”格局下的反向假冒规则似乎失去了以往的活力。

Smith案以后美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院审理的49件关于反向假冒的案件中,有31起发生于Dastar案之前,其中有11起案件的审理法院认为被告的行为构成反向假冒,占比35%。Dastar案之后的18起案件中,有4起案件的被告被认定实施了反向假冒行为,占比22%。以反向假冒为诉因的原告胜率有明显下降。

这49起案件中,有6起原本属于《兰哈姆法》第43条(a)款的规制情形(如,侵犯未注册商标的行为、招标误导行为等),不是典型的反向假冒案件。排除这些案件后,Dastar案之前仍有31%的判决认定被告构成反向假冒;而Dastar案以后的案件中,4起原告最终获胜的案件都属于第43条(a)款原本的规制范围,仅有1起案件因被告在模仿原告商业外观的同时,还实施了反向假冒行为而落入反向假冒规则的范畴。

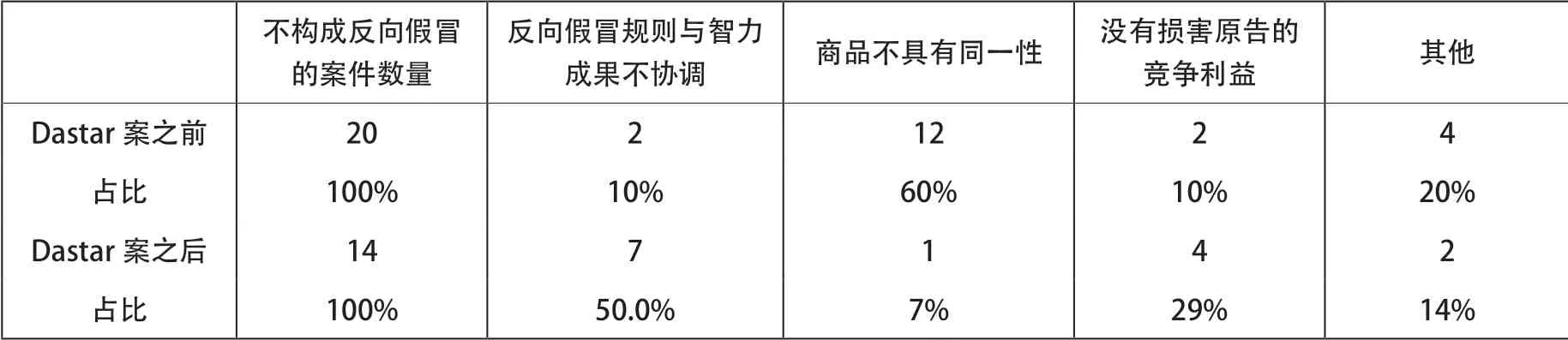

另外,很多判决之所以认定被告不构成反向假冒,是因为被告出售的并不是其所购买的原告商品,原被告的商品不具有同一性。45. “同一性”是指被告出售的商品与原告生产的商品是同一件商品。“不具有同一性”即被告没有出售原告生产的商品。同一性是构成反向假冒的前提,缺乏同一性的情形不可能适用反向假冒规则,因此,应将不具有同一性的情形也排除在外。排除此类案件后,Dastar案以前的原告胜率高达五成以上,而Dastar以后的胜率则不足一成,Dastar案对反向假冒这种诉因的影响可见一斑。

法院拒绝适用反向假冒规则理由的变化可以直观地反映出Dastar案的影响:Dastar案前,法院拒绝认定被告行为构成反向假冒的主要理由是商品不具有同一性;Dastar案后,反向假冒规则不能适用于智力成果领域则代替不具有同一性成为原告败诉的最主要原因。

结合对原告胜率的统计可知:Dastar案拒绝在智力成果领域中适用反向假冒规则对日后的司法实践产生了重大影响,并显著降低了原告依反向假冒规则获胜的可能性。其中的典型案件如General Universal Sys.诉Lee案,被告利用原告的计算机程序开发自己的软件,原告认为被告的软件构成对自己版权作品的复制,属于反向假冒行为。虽然本案争议对象是尚处于版权保护期内的作品,而Dastar案中原告的作品已经处于公有领域,但是法院仍然依据Dastar案判决,指出鉴于争议对象是软件而非软件的有形复制件,因而本案不适用反向假冒规则。51. See General Universal Sys. v. Lee, 379 F.3d 131 (5th Cir. 2004).可见本案法院对Dastar案的理解已经超出了非版权作品的范围。另外,在Bretford Mfg.诉Smith Sys. Mfg. Corp.案中,被告购买了原告出售的电脑桌,并将该商品的一部分安装在了自己的样品上。法院认为:被告是其商品的真正来源,反向假冒规则不适用于被告将原告的商品作为最终商品零部件使用的情形。被告所销售的最终商品虽然使用了与原告商品相同的外观,但是该商业外观没有形成第二含义,同时商标规则也不能用于规制艺术设计,因而被告没有构成反向假冒。52. See Bretford Mfg. v. Smith Sys. Mfg. Corp., 419 F.3d 576 (7th Cir.2005).法院的判决将Dastar案对反向假冒规则的限制扩展到了有体物领域,似乎暗示:只有删除或替换“最终商品”商标的行为才可能构成反向假冒。

表5 Smith案后美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院反向假冒案件统计46.详见附录。

表6 排除《兰哈姆法》第43条(a)款适用案件后统计47.详见附录。

表7 排除不具有同一性案件后统计48

表8 法院拒绝适用反向假冒规则的理由统计49.详见附录。

(三)Dastar案判决的局限性

虽然Dastar案的判决对司法实践产生了重大影响,但是对这一判决的批评始终没有停息。不论是从本案的案情,还是从法院的说理来看,本案判决都具有局限性,应对其进行限缩解释。

本案案情的局限性主要体现为争议对象是一部已经处于公有领域的作品,法院在判决中也重点探讨了利用反向假冒规则变相扩张版权保护的危害,指出反向假冒规则不应成为限制公众使用公有领域作品的障碍。一般认为,Dastar案法院拒绝在智力成果领域适用反向假冒规则是为了避免版权制度与商标制度发生冲突,将反向假冒规则限制于有体物领域,可以防止已经丧失版权的主体通过这一规则扩展自己所享有的权利范围。53. See Mark P. McKenna, Dastar's Next Stand, 19 Journal of Intellectual Property Law, 360 (2012).然而,法院一方面没有说明尚处于版权保护期内的作品是否可以受到反向假冒规则的保护;另一方面也没有解释要求在后使用者准确标明作品来源会给其带来多大程度的困难。54. See Jane C. Ginsburg, The Right to Claim Authorship in U.S. Copyright and Trademarks Law, 41 Houston Law Review, 270-271 (2004).版权制度中的很多规则都在保证公众使用自由的同时要求其标明版权人的身份,比如合理使用规则中就要求使用人“指明作者姓名或者名称”,55. 《中华人民共和国著作权法》第24条规定:“在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益:……”类似规定平衡了权利人和公众之间的利益,并没有侵犯使用人的权利。56. 除了争议对象是公有领域中的作品外,本案案情的局限性还体现在以下两方面:一,原告虽然享有电视节目的版权,但是却只是该节目的赞助商,并没有实际参与内容创作,甚至连其资助的制作者也只是将各部分节目汇编在一起,没有实际创作每一部分内容。原告所享有的版权人身份是“法定”的,而非“自然”形成的,这减损了保护其人格权的必要性。如果原告实际制作了电视节目,那么其人格权主张将更加正当。二,美国最高法院的观点在一定程度上也是为了回应地区法院的判决。一审中,地区法院判决被告需要向原告支付两倍于己方获利数额的赔偿,这让一件反向假冒和署名权争议看起来更像是一件“变异”的版权争议,导致原告的主张看似限制了公众自由复制和使用公有领域作品的能力。如果地区法院将被告的侵权责任局限于标明原告身份,那么该判决可能可以更好地平衡双方的利益。

除了案情以外,本案的说理从论据到论点都存在局限性。从论据来看,法院所引用的先例无法支撑“反向假冒规则不能适用于智力成果领域”这一结论。判决中的大部分先例本身就不是典型的反向假冒案件,而是第43条(a)款原本规制的虚假宣传案件,其中又以招标误导案件为主。比如判决所引的ALPO Petfoods, Inc.诉Ralston Purina Co.案中,双方都虚构了自己商品的质量;57. See ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958 (C.A.D.C. 1990).而在Arrow United Indus., Inc.诉Hugh Richards, Inc.案和Bangor Punta Operations, Inc.诉Universal Marine Co.案中,被告利用原告的产品都是为了宣传自己的商品。58. See Arrow United Indus. v. Hugh Richards, Inc., 678 F.2d 410 (2d Cir. 1982); Bangor Punta Operations, Inc. v. Universal Marine Co., 543 F.2d 1107 (5th Cir.1976).这些案件中,被告销售的都是自己的商品,其行为之所以能受到反向假冒规则的规制,完全是第43条(a)款与反向假冒规则合流的结果,并不能代表反向假冒的典型情形。如果将反向假冒规则狭义地限制于“出售他人产品”的情形,那么这些招标误导案件虽然违反了第43条(a)款,却并不构成反向假冒。

判决所引用的诸多先例中,只有3起案件与反向假冒直接相关。然而这3起案件中,有2起的争议对象是智力成果。这2起案件分别是前文提到的Smith案和F.E.L Publications, Ltd.诉Catholic Bishop of Chicago案59. See F.E.L. Publ'ns, Ltd. v. Catholic Bishop of Chi., 214 U.S.P.Q. (BNA) 409 (7th Cir. 1982).,后者的争议对象是原告享有版权的歌曲。这2起案件的审理法院都肯定了反向假冒规则可以适用于智力成果领域。与反向假冒直接相关的案件中,唯一有争议的是Williams诉Curtiss-Wright Corp.案,本案被告购买了原告的替换零件后以自己的名义出售,不论是行为还是对象都符合反向假冒的标准。然而,法院在本案中并没有判定被告的行为是否构成狭义的反向假冒,法院适用第43条(a)款主要是因为被告在商品上沿用了原告的编码,这使得相关公众可能误以为被告是在获得授权后生产替换零件。60. See Williams v. Curtiss-Wright Corp., 691 F.2d 168 (3d Cir. 1982).因此,本案更像是受第43条(a)款原有范围规制的未注册商标案件。另外,作为Dastar案判决中唯一可能与反向假冒直接相关又不涉及智力成果的案件,Williams案的判决中所引用的2起案件中却包括Smith案。61. 另一起案件是L’Aiglon案,本案属于《兰哈姆法》第43条(a)款所规制的虚假宣传案件。(See L'Aiglon Apparel v. Lana Lobell, Inc., 214 F.2d 649 (3d Cir. 1954).).由此可见,即使Williams案的确属于狭义反向假冒规则的规制范畴,也不能支持法院关于禁止在智力成果领域适用反向假冒规则的结论。因此,Dastar案判决中所引用的所有先例,都不足以支持法院最终的结论。

从论点来看,法院所做出的“消费者只关心商品的有体物生产者,而不关心商品智力成果来源”这一结果也有些武断。的确,消费者并不必然关心创造者的身份,但是也不能反过来认为消费者只在乎商品实际生产者的身份。从商标法律实践来看,商标并非必然指向商品的实际生产者,消费者也知道商标权人并不一定实际参与了生产活动。依照法院的理论,生产链上的每一个主体都有资格要求在最终商品上标明自己的身份,这与法律实践和商业现实不符。实践中,消费者往往在意有体物商品背后的智力成果创造者身份,商标的所有者也往往是商品的智力成果提供者。因此,法律在判断一种身份利益是否为反向假冒规则所保护时,其标准不在于对象是否是有体物,而在于该利益是否值得为法律所保护。

的确,商标制度只关注市场身份而与创造性激励无关,但是这并不代表着智力成果市场中没有值得法律保护的主体身份利益。法院这一观点的本质问题在于试图强行在商标制度和版权制度之间划定界限,忽视了主体身份在智力成果市场中的重要作用。作品是版权市场中的商品,这一商品的生产者是作者,其商标就是作者的署名。一般认为,商标的作用在于通过降低消费者的搜寻成本为商标权人积累商誉创造条件。现代商标制度下的商标已经从生产者身份的具体指示演变为生产者为自己所创造的一种市场身份形式。62. See Laura A. Heymann, The Birth of the Authornym: Authorship, Pseudonymity, and Trademark Law, 80 Notre Dame Law Review, 1415 (2005).版权市场中,作者作为生产者而为自己创造的身份就是其署名。署名作为作者的标识,让读者将作品与其来源联系起来,并对特定的署名产生心理建构,署名由此获得第二含义,产生显著性。63. See Greg Lastowka, The Trademark Function of Authorship, 85 Boston University Law Review, 1198 (2005).这一作用在文学理论中已经司空见惯。福柯认为作者身份(署名)作为一种解释结构,对内限制了读者对文本含义的理解,对外则将不同文本归于一类,揭示出不同文本的相同来源。64. 参见【法】福柯:《什么是作者》,逢真译,载王潮编《后现代主义的突破:外国后现代主义理论》,敦煌文艺出版社1996年版,第270-292页。巴特则指出作者本人作为作品的生产者已经退居幕后,读者将注意力转移到了作者身份(署名)之上。65. 参见【法】罗兰·巴特:《作者的死亡》,怀宇译,载郑法清、谢大光主编:《罗兰.巴特随笔选》,百花文艺出版社2009年版,第294-301页。这些观点都强调了作者身份(署名)的来源指示功能,其降低了读者的搜寻成本,为作者积累商誉创造了条件。

鉴于Dastar案判决存在上述局限,本文主张限缩解释其中的观点,只有在原告对署名没有任何正当性基础的情况下才禁止其适用反向假冒规则。

四、判断标准:从效果到行为

在Dastar案限缩反向假冒规则对象适用范围的同时,这一规则所规制的行为类型却有所增加,侵犯商业外观、招标误导等行为都被纳入反向假冒规则之下。这主要是因为Smith案明确适用《兰哈姆法》第43条(a)款规制反向假冒行为。由此,法院在判断反向假冒时不再重点考虑行为对商誉的影响,而是将关注点转向判断被告是否实施了第43条(a)款所规定的行为。这种从效果判断向行为判断的转变放松了法律对反向假冒规则判断标准的限制,很多没有侵犯商誉的商标替换行为被认定为反向假冒,形成了判断标准上的“内松”格局。

(一)美国反向假冒规则的判断标准

美国联邦第二巡回上诉法院在Lipton诉Nature Co.案(本文称“Lipton案”)中提出了一套认定被告行为构成反向假冒的标准:一,商品源于原告;二,被告实施了错误指示商品来源的行为;三,这种错误指示让消费者对商品来源产生了混淆;四,这种错误指示损害了原告的利益。66. See Lipton v. Nature Co., 71 F.3d 464 (2d Cir. 1995).这四个要件系统地总结了司法经验,各法院在适用反向假冒规则的过程中也基本遵循了这一标准。

第一个要件主要适用于智力成果领域,是在该领域适用反向假冒规则的前提。“商品源于原告”主要是指被告出售的商品与原告生产的商品应是同一件商品,二者具有同一性。在以实际占有原告有体物商品为基础的传统反向假冒规则中,同一性是不证自明的,法院很少专门提及这一前提。67. 只有在少数案件中,才会出现原告没有实际生产商品,但是却对商品主张利益。如,Jacobs诉Transocean Entertainment案中,几位股东就公司的商品提起反向假冒之诉。法院认为反向假冒规则保护的是基于生产所享有的商誉,而原告没有实际生产这些商品,因而不受反向假冒规则的保护。本条标准还可以用于规制原告因合同关系而丧失生产者身份的情形。(See Jacobs v. Transocean Entertainment,1996 U.S. App. LEXIS 27591 (9th Cir. Oct. 22, 1996).)还有的案件中,商品的生产者可能因合同关系而失去生产者身份。如Kennedy诉Nat'l Juvenile Detention Ass'n案法院认为:出售或者许可他人使用自己作品的作者不享有署名权,原告受被告委托撰写报告,被告应被视为该报告的来源。(See Kennedy v. Nat'l Juvenile Detention Ass'n, 187 F.3d 690, 694(7th Cir. 1999).)本案判决与我国现行法律规定不同,但是法院也同时揭示出:存在双方约定或者法律规定时,商品的实际生产者并不是商品的来源。同一性前提变得重要是反向假冒规则在智力成果领域广泛适用的结果。与有体物相比,智力成果具有无体性和占有上的非排他性,极易被改动,而独创性较低的模仿行为所创作的作品与原作品往往被视为同一对象。因此,在智力成果领域中适用反向假冒规则,首先需要判断原被告的商品是否具有同一性,即被告商品与原告商品是否构成“实质性相似”或“整体挪用”。68. 实体侵占标准和实质性相似标准没有本质区别,都是判断对象同一性的手段,二者的差别仅在于程度的不同。在Litchfield诉Spielberg案中,法院提出:实质性相似标准是适用反向假冒规则的前提,由于被告商品与原告商品之间不存在上述相似性,因而被告的行为不构成反向假冒。69. See Litchfield v. Spielberg, 736 F.2d 1352 (9th Cir. 1984).在Waldman Publ. Corp.诉Landoll, Inc.案中,法院认定原被告商品构成实质性相似,造成了消费者混淆,因而构成反向假冒。70. See Waldman Publ. Corp. v. Landoll, Inc., 43 F.3d 775 (2d Cir. 1994).可见,在以智力成果为争议对象的案件中,即使被告没有实际占有原告的商品,只是在生产商品的过程中“模仿”了原告,也有可能构成反向假冒。71. 随着反向假冒司法实践的推进,有体物领域也开始考虑同一性前提。在Summit诉Victor案中,原告是一家车床销售商,设计了一款商品,并委托生产商生产以供自己销售。被告与原告之间存在竞争关系,在明知该生产商为原告供货的情况下从该生产商处购买了7台车床。原告认为被告从生产商处所购买的车床与原告设计并销售的车床极为相似,应被视为原告的商品。然而,经过对比两种商品,法院得出结论:整体挪用是判断商品同一性的标准,而原被告的商品存在诸多差别,因此,被告的行为不构成反向假冒。(See Summit Mach. Tool Mfg. Corp. v. Victor CNC Sys., 7 F.3d 1434 (9th Cir.1993).)法院在本判决中暗示:如果原被告商品的相似程度很高,具有同一性,那么即使被告的商品并不直接来源于原告,依然有可能构成反向假冒。“整体挪用”标准在相似性上的要求高于实质性相似标准,因而在智力成果领域适用这一标准提高了反向假冒行为的门槛。然而,将其适用于有体物领域则降低了有体物同一性的判断标准。这意味着有体物与智力成果一样,即使没有实际占有原告的商品,被告也可能因为其“模仿”行为而违反反向假冒规则。

第二个要件是被告实施了替换或者撤除原告商标的行为。这是反向假冒规则的行为要件。Scheduled Airlines Traffic Offices, Inc.诉Objective, Inc.案中,被告委托原告设计了一套计算机程序,并在展会中进行展示。原告认为被告在展会中只提及了被告自己的名字,没有特别揭示出原告作为程序设计者的身份,因而构成反向假冒。法院认为被告在展示程序的过程中没有替换或者撤除原告的商标。不仅如此,软件运行的过程中,被告还将原告商标还被置于自己的商标之前,因而原告没有实施错误指示来源的行为,不构成反向假冒。72. See Scheduled Airlines Traffic Offices, Inc. v. Objective, Inc., 180 F.3d 583, 590-91(4th Cir. 1999).

第三个要件要求被告的行为产生了消费者混淆。不过法院往往并不对此进行分析,而是推定被告替换或者撤除原告商标的行为一定会造成消费者混淆。73. See John T. Cross, Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law, 72 Washington Law Review, 717 (1997).因此,第三个要件与第二个要件一道,共同构成了反向假冒规则的行为要件。

第四个要件是反向假冒规则的效果要件,要求被告的行为实际损害了原告的利益,这里的利益主要指商誉利益。并不是所有替换或者撤除原告商标的行为都会造成这一负面效果,法官对错误指示是否损害了原告的利益享有较大的自由裁量权。在Johnson诉Jones案中,原告为委托人设计了一套建筑设计方案,被告作为新的受托人沿用了这套方案,并且替换了图纸上的原告商标,法院据此直接认定被告的行为构成反向假冒。74. See Johnson v. Jones, 149 F.3d 494 (6th Cir. 1998).然而,在另一起案情相近的案件John G. Danielson, Inc.诉Winchester-Conant Props., Inc.中,法院认为:虽然被告使用了原告的设计方案,但是原告却没有提供任何证据证明被告的行为阻碍了其商誉积累。该设计方案只能用于委托人所要求的特定地点,该委托人是设计方案的唯一受众;同时,委托人知道设计方案的来龙去脉,没有被商标所误导,因而被告替换商标的行为并没有损害原告的商誉。75. See John G. Danielson, Inc. v. Winchester-Conant Props., Inc., 322 F.3d 26 (1st Cir. 2003).

Lipton案法院所提出的四个要件中,第一个要件“具有同一性”是构成反向假冒的前提条件,主要针对的是智力成果,第三个要件“产生消费者混淆”又是第二个要件“被告实施了替换或者撤除商标的行为”的推定后果。因此,判断标准中最重要的是第二个要件“行为要件”和第四个要件“效果要件”,反向假冒可以被概括为“替换或者撤除原告商标,并且损害了原告利益的行为”。美国的司法实践中,法院对反向假冒规则的行为要件和效果要件的态度发生了微妙的变化。法院在判断被告行为是否构成反向假冒时的主要关注点逐渐从效果要件转向行为要件,这一转变在Smith案后基本完成。

(二)Smith案以前的反向假冒规则和《兰哈姆法》第43条(a)款的判断标准

Smith案前,美国法院在适用反向假冒规则时主要考虑的是效果要件,即被告行为对原告利益的实际影响,这种利益主要是商誉。Holmes大法官在International News Service案的协同意见中指出:获取新闻需要付出成本,因而报社之间互相引用对方的新闻时,一般都会注明新闻来源,尊重来源方因收集新闻所应该享有的赞誉,被告行为的可责性就在于侵占了这种赞誉。76. See International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).早期反向假冒司法实践对效果要件的把握非常严格。一方面,有些法院要求原告证明自己的利益受到了明确的侵害,在原告举证不充分的情况下,法院不保护其抽象的利益。如,Syngenta Seeds, Inc.诉Delta Cotton Coop., Inc.案中,被告作为零售商,用印有自己商标的袋子分装原告生产的种子并出售。法院认为:从被告处购买商品的消费者不知道自己购买的原告的商品,因而他们也不会对原告的商誉进行评价;同时,原告也没有提供其他证据证明自己的商誉受到了现实或者潜在的损害,因而被告的行为不构成反向假冒。77. See Syngenta Seeds, Inc. v. Delta Cotton Co-op., Inc., 457 F.3d 1269, 1278(Fed. Cir. 2006).另一方面,还有些法院将规则的典型行为局限于传统“显性”反向假冒范畴,不认为隐性反向假冒行为侵犯了原告商誉。PIC案的判决中,法院一方面指出被告商品的消费者都是专业人士,辨别能力较强,不会混淆原被告的商品;另一方面认为包装盒上的标志只能代表寄件人的身份,而被告去掉原商品的商标后也没有替换成自己的商标,消费者不会认为被告是生产者。因此,被告单纯的撤除商标行为不会影响原告的商誉,只有替换商标的行为才有侵犯商誉的可能。78. See PIC Design Corp. v. Sterling Precision Corp., 231 F. Supp. 106 (S.D.N.Y. 1964).美国最高法院在Old Dearborn Distributing Co.诉Seagram-Distillers Corp.案中指出:购买者通过撤除他人的商标区分了自己的有形财产权与属于他人的商誉,因而法律不能阻止购买者去除商品上的商标后进行出售的行为。79. See Old Dearborn Distributing Co. v. Seagram-Distillers Corp.,299 U.S. 183 (1936).

一些早期《兰哈姆法》第43条(a)款的司法实践也很关注行为对原告利益的影响。比如在Crossbow, Inc.诉Dan-Dee Imps.,Inc.案中,被告使用原告的商品作为样品。法院判决着重强调了被告的这种行为对原告现实和潜在交易机会的剥夺。80. See Crossbow, Inc. v. Dan-Dee Imps., Inc., 266 F. Supp. 335 (S.D.N.Y.)不过,随着司法实践的发展,效果要件在法院适用第43条(a)款时的重要程度逐渐减低,法院开始重点关注行为要件,即被告是否实施了法律所规定的“错误指示来源”行为。Two Pesos, Inc诉Taco Cabana, Inc.案中,原告是一家连锁餐厅品牌的所有者,旗下餐厅的装潢很有特色;被告在设计自家餐厅时模仿了原告的装潢。Stevens大法官在本案的协同意见中指出:第43条(a)款是一个独立的联邦反不正当竞争规则,法院在适用本条时,只需要考虑被告是否实施了“错误指示来源”的行为。81. See Two Pesos, Inc.v.Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 777 (1992).另外,Clark法官多次提出第43条(a)款扩大了原不正当竞争行为的范围。他主张:只要被告从事了国会所禁止的行为,那么原告就可以通过第43条(a)款寻求法律救济,本条为原告提供了充分的法律依据。82. See Dad's Root Beer Co. v. Doc's Bevs., 193 F.2d 77 (2d Cir. 1951).司法实践开始不断放宽《兰哈姆法》第43条(a)款的适用条件,关注的重点从被告行为对原告利益的损害效果转向其是否实施了“错误指示来源”的行为,原告对自身损失的举证责任也因此降低。像Matsushita诉Solar案中,法院几乎没有分析效果要件下被告行为对原告利益的影响,仅说明招标误导构成“错误指示来源”这一行为要件,并指出类似行为依先例都属违反了第43条(a)款。83. See Matsushita Electric Corp. v. Solar Sound Systems, Inc., 381 F. Supp. 64 (S.D.N.Y. 1974).判断标准的放松扩张了第43条(a)款的适用范围,凡是“错误指示来源”的行为都可以被纳入其中,几乎使本条成为《兰哈姆法》中针对“因错误指示来源而导致消费者混淆”这一情形的原则性条款。

1976年 的John Wright诉Casper Corp.案(本文称“John Wright案”)首次探讨了反向假冒规则与《兰哈姆法》第43条(a)款的关系,并且提出:第43条(a)款可以用于规制反向假冒行为。原告是一家存钱罐生产商,主要产品都是对早期机械存钱罐的复刻,这些商品款式源于一本已经出版的存钱罐收藏图鉴。消费者在购买存钱罐时会同时收到图鉴主编签署的正品证书。被告同样生产存钱罐,参考原告的设计生产了一系列相似的商品,并且在出售时向消费者提供一份与原告极为相似的正品证书。法院认为:一方面,原告的正品证书已经具有了显著性,可以被视为原告的商标,被告向消费者提供类似证书的行为侵犯了原告的商标权;另一方面,虽然被告有权复制原告的存钱罐,但是其不能在销售中主张这些存钱罐是自己的原创设计,被告的这一行为属于反向假冒。84. See John Wright, Inc. v. Casper Corp., 419 F. Supp. 292 (E.D.Pa.1976).然而,本案法院关于反向假冒的说理非常模糊,既没有明确反向假冒规则与第43条(a)款的关系,也没有讨论反向假冒行为与传统正向假冒行为之间的关系。85. See Lori H. Freedman, Reverse Passing Off: A Great Deal of Confusion, 83 The Trademark Reporter, 308-309 (1993).被告所提供的正品证书构成对原告未注册商标的隐性正向假冒,而其宣称商品设计来源于自己则主要构成虚假宣传。隐性正向假冒和虚假宣传都是传统的“错误指示来源”行为,因而本案仍没有脱离传统第43条(a)款的适用范围。

(三)Smith案的影响:判断标准从效果转向行为

虽然Smith案在时间上晚于John Wright案,并且在判决中引用了后者,但是Smith案的案情和说理已经脱离了传统第43条(a)款的适用情形,使得反向假冒成为该条款下独立于传统正向假冒和虚假宣传的另一独立诉因。

Smith案法院没有明确提出反向假冒的判断标准,但是本案判决一方面指出反向假冒行为与包括隐性假冒在内的传统正向假冒行为具有相同的危害;另一方面则大量引用了原本由《兰哈姆法》第43条(a)款规制的行为以支持自己的结论,这些行为包括对商业外观的侵犯和招标误导等。侵犯商业外观是指通过模仿他人具有可识别性的商品外观设计让消费者对商品来源产生混淆。在Truck Equipment Service Co.诉Fruehauf Corp.案中,原告的商品在外观上很独特,且不具有功能性,被告不仅复制了原告商品的外观,还直接在商品推广中使用原告商品的照片。法院认为:被告复制原告商品外观的行为会造成公众对商品来源的混淆;被告使用原告商品照片的行为则在经济性质上与商标侵权相同。因此,虽然被告没有直接使用原告的商标,但是其行为依然属于“错误指示来源”。86. See Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210 (8th Cir. 1976).招标误导主要是指将他人商品作为样品或者使用他人商品照片以推销自己商品的行为。如Matsushita诉Solar案法院指出:很多在先判例都认为将使用他人产品照片作为推销手段的行为违反了第43条(a)款,本案被告不仅使用了原告商品的照片,还将其商品直接用于展览,其行为更具有可责性。87. See Matsushita Electric Corp. v. Solar Sound Systems, Inc., 381 F. Supp. 64 (S.D.N.Y. 1974).

Smith案后,法院开始适用第43条(a)款规制反向假冒行为,反向假冒规则从一项默默无闻的普通法规则跃升为具有法条渊源的成文法规范。成文法规范与普通法规则之间的区别在于前者提供的是一种结构化的经验,而后者则是一种非结构化的分析方法。88. 参见蒋舸:《知识产权法与反不正当竞争法一般条款的关系——以图式的认知经济性为分析视角》,载《法学研究》2019年第2期,第118-136页。反向假冒规则原本只是一项依赖法官发挥自由裁量权进行个案判断的普通法规则,法官在具体的被诉行为与该行为所导致的法律后果之间需要综合考量案情中的各种具体因素,其核心是效果要件下行为对权利人商誉积累的侵害效果。不论是International News Service案还是PIC案,法院关注的都是反向假冒规则的效果要件。相比之下,《兰哈姆法》第43条(a)款虽然也涉及被告行为对原告利益的损害效果,但是这种效果通常是推定产生的。因此,该条款为法官提供的是一套判断具体行为是否违法的范式,法官仅需按图索骥,重点关注行为本身是否符合法律的行为要件即可。第43条(a)款下的行为要件是“错误指示来源”的行为。“错误指示来源”这一描述抽象且宽泛,其本义仅指因正向假冒或者虚假宣传等特定行为所导致的错误指示。法律推定这些行为一定会产生损害消费者利益、破坏竞争秩序等负面效果,因而法院关注的重点也在于行为本身。不过,行为和效果之间的关系是推定的,并不是所有的“错误指示来源”行为都会产生负面效果,一些替换或者撤除商标的行为虽然貌似符合第43条(a)款的行为要件,但是其并没有损害他人的商誉,这类行为本不应被纳入其中。

然而,Smith案以后,法院扩张了第43条(a)款的原有范围,以最宽泛的含义将替换或者删除商标的行为囊括其中,本条几乎成为了反向假冒规则的成文法渊源。第43条(a)款变成反向假冒规则的范式,这种结合导致法院适用反向假冒规则时的关注重点从判断行为的具体后果转向了判断行为本身是否属于“错误指示来源”。最初的反向假冒规则关注原告商誉受到的侵害,在这一效果要件基础上所实施的替换或撤除商标的行为才构成反向假冒。然而,反向假冒受第43条(a)款规制后,法院开始关注于行为要件,商誉受到侵害成为了替换或撤除商标这种“错误指示来源”行为的推定效果。Web Printing Controls Co.诉Oxy-Dry Corp.案中,原告指责被告的行为构成反向假冒,但是却没有证据显示被告的行为对原告的利益产生了影响。法院认为原告受到的损害与侵权成立无关,只要被告实施了替换商标的行为,就满足了行为要件的要求,当然违反《兰哈姆法》第43条(a)款。89. See Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir.).可见,凡是涉及替换或者撤除商标的行为都有可能构成反向假冒规则而受到《兰哈姆法》第43条(a)款的规制,该行为对原告商誉或其他利益的影响则退居次席。

从效果向行为的转变降低了法院认定反向假冒行为的信息成本,但是也同时放松了规则原有的对行为效果的要求。原告对自身损失的举证责任降低,很多没有直接侵害商誉的行为或者原属于正向假冒的行为也可能被定性为反向 假 冒。如By-Rite Distributing, Inc.诉Coca-Cola Co.案中,被告在出售商品时标明了商品来源于原告,但是由于其商品包装上没有原告商标而被法院认定为反向假冒。90. See By-Rite Distributing, Inc. v. Coca-Cola Co., 577 F.Supp. 530 (D.Utah1983).被告自始至终没有宣称自己是原告商品的生产者,其行为也不会让消费者对商品的来源产生实际混淆,被认定为反向假冒只是因为没有标注商品来源的行为符合规则的行为要件。

(四)忽视效果要件的弊端:反向假冒规则的滥用

Smith案后,美国反向假冒规则开始形成“内松”格局,法院只关注被告是否替换或者撤除了原告的商标,对于该行为是否影响了原告的商誉或其他利益则在所不问。商业实践中存在很多替换商标的行为,比如委托他人代工生产,以及改装他人商品后再进行出售,这些行为并不见得都构成反向假冒。从规则本义来看,构成反向假冒的关键在于行为对商誉积累的影响。

过于宽松的判断标准已经开始对法律实践产生了负面影响。Dastar案中,法院提出:“分辨商品‘来源’链上的主体非常困难”。91. See Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).“In many cases, figuring out who is in the line of ’origin’ would be no simple task.”本案争议的纪录片汇聚了包括投资方、制作方、拍摄者在内的多方智力成果,要求被告溯及上述所有主体几无可能。在“内外兼松”格局下,来源链上的每一个主体都可以威胁在后使用者使用商品的权利,这种对反向假冒规则的滥用是Dastar案法院期望解决的问题。然而,法院解决这一问题的方法并不合适,因为规则滥用的症结不在于对象范围过于宽泛,而在于判断标准过于宽松。法院所说的上述困难不仅存在于智力成果领域,在有体物领域中同样不能要求在后使用者标注来源链上的所有主体,否则也会影响他人的正常使用和市场竞争。只有严格把握规则标准,将反向假冒规则局限于值得法律保护的利益,才是解决滥用问题的恰当途径。

并不是所有替换或撤除商标的行为都侵害了原告的商誉,过于宽松的判断标准下,反向假冒诉讼已经成为了一种抑制市场竞争的手段。但凡原告没有得到自己期待的商业利益,而被告在商业活动中实施了替换或者撤除原告商标的行为,原告就可以提起反向假冒诉讼。在Suntree Techs., Inc.诉Ecosense Int'l, Inc.案中,被告既没有出售原告的商品,也没有利用原告的商品推销自己的商品,只是在击败原告并取得招标后,在介绍自己商品的照片中不可避免地拍摄到了相邻的原告商品。原告以被告在照片中撤除了原告商标为由,提起了反向假冒诉讼。92. See Suntree Techs., Inc. v. Ecosense Int'l, Inc., 693 F.3d 1338 (11th Cir. 2012)虽然法院最终认定被告没有侵犯原告的商业利益,但是宽松的判断标准下随时存在的诉讼威胁依然会对在后使用者的生产经营活动产生不利影响。正如Wal-Mart Stores, Inc.诉Samara Brothers, Inc.案法院所说:“除了成功的诉讼以外,诉讼威胁本身也会阻碍市场竞争”93. See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.,529 U.S. 205 (2000).“Competition is deterred, however, not merely by successful suit but by the plausible threat of successful suit…”。

另外,过于宽松的判断标准会让反向假冒规则继续不断扩张,并破坏原有规则的法理。以商业外观的保护为例,基于防止垄断和符号自由等理由,法律不保护具有功能性或者不能发挥识别作用的标志。《兰哈姆法》第43条(a)款下,侵犯商业外观的行为属于隐性正向假冒,原告需要证明自己的商业外观产生了第二含义或者具有固有显著性。然而,随着第43条(a)款与反向假冒规则的合流,侵犯商业外观的行为因其具有撤除商标这一因素而被纳入为反向假冒行为。自此,商业外观保护往往不需要再证明其具有商标属性,不具有识别性或者具有功能性的商业外观也可以受到反向假冒规则的庇护,这对市场竞争秩序产生了不利影响。94. See Malla Pollack, Reclassifying Reverse Passing off as Failure to Contract or as False Advertising, 17(1) Boston University Journal of Science & Technology Law, 65-67 (2011).

五、启示:构建“外松内紧”的反向假冒规则

美国的反向假冒规则在Smith案与Dastar案后形成了“外紧内松”的格局——在严格限制反向假冒规则的适用对象范围的同时,显著降低有体物商标权人依反向假冒规则保护自身利益的门槛。经过对美国反向假冒规则演变进程的梳理,本文认为:恰当的反向假冒规则应与美国现有规则相反,我国应建立“外松内紧”的反向假冒规则。一方面,反向假冒规则作为一项商标和反不正当竞争规则,应该普遍适用于各类有体物和以智力成果为代表的无体物;另一方面,该规则的判断标准应以原告商誉所受到的侵害为核心,构建反不正当竞争法中的反向假冒规则。

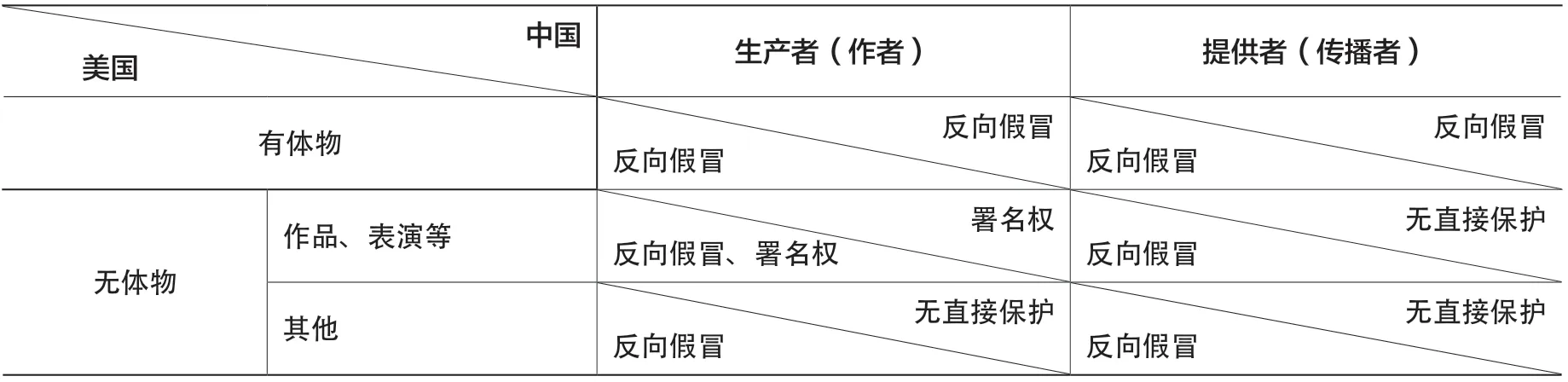

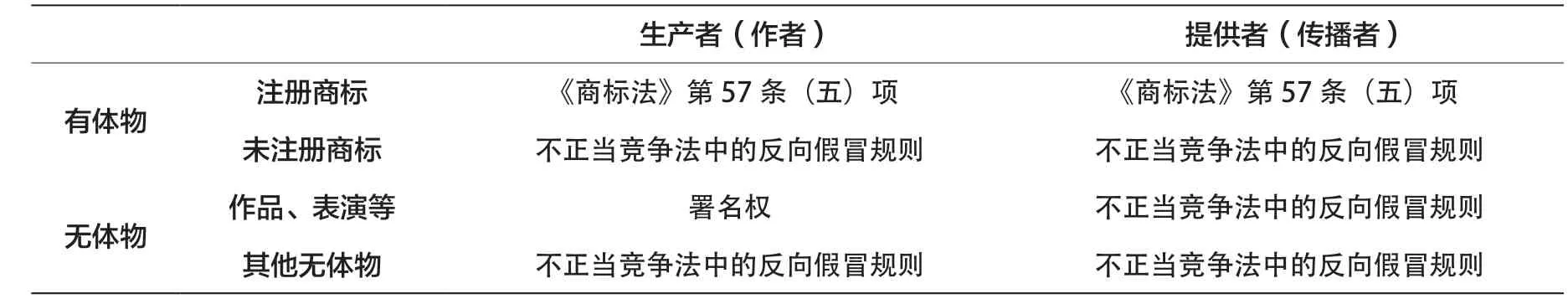

(一)对象范围应覆盖以智力成果为代表的无体物

我国《商标法》第57条95. 《中华人民共和国商标法》第57条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。”所规定的反向假冒规则只适用于注册商标和有体物商品,规则实践也基本局限于这一范围,因而不论是关于加框链接还是关于“去水印”行为的讨论,都没有观点提出在作品网络传播中适用反向假冒规则的主张。相比之下,美国反向假冒规则的成文法规范《兰哈姆法》第43条(a)款的适用范围则宽泛得多。本条在《兰哈姆法》中几乎属于关于禁止来源混淆的原则性条款,其规制范围包括一切起识别作用的标志,因而由其规制的反向假冒行为也不局限于注册商标和有体物商品。我国法律中禁止混淆的原则性条款是《反不正当竞争法》第6条,但是本条仅适用于正向假冒的情形。另外,我国著作权制度中有保护身份利益的署名权规则,但是署名权也仅局限于作者、表演者等有限主体。因此,美国《兰哈姆法》第43条(a)款的地位相当于我国《商标法》第57条、《反不正当竞争法》第6条96. 《中华人民共和国反不正当竞争法》第6条规定:“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:……”与署名权规则的结合,但是其规制范围仍要大于我国法律规定。从条文表述上看,美国《兰哈姆法》第43条(a)款本身没有限制对象范围,相比之下,我国现有反向假冒规则既不能适用于无体物商品和服务上的注册和未注册商标,又不能适用于有体物商品上的未注册商标。

中美两国反向假冒规则规制范围上的差别源于制度重心不同。如前所述,从美国的司法实践和版权制度的立法历程来看,其反向假冒规则长期着眼于对智力成果(包括作品和非作品)署名利益的保护。Smith案适用反向假冒规则以保护表演者的权利后,这一规则的适用频率迅速上升,成为了保护智力成果署名权最主要的依据;而自从Dastar案的判决禁止在智力成果领域适用反向假冒规则后,这一规则的重要性急剧下降,实践中几乎无法发挥作用。根据本文统计,Dastar案后法院支持原告反向假冒主张的4起案件全部处于第43条(a)款原有规制范围之内,其中仅有1起案件的被告在构成侵犯商业外观利益之余还实施了反向假冒行为。97. 详见附录。被限制后的反向假冒规则失去了原有的活力。

从表面上看,美国法院适用反向假冒规则规制与智力成果署名有关的情形是因为美国版权制度对作者人格利益的保护极为有限,尤其是《视觉艺术家权利法案》对主体的限制非常苛刻,仅凭这些有限保护不能满足《伯尔尼公约》对作者人格权保护的要求。98. See John T. Cross, Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law, 72 Washington Law Review, 759-761 (1997).这导致很多智力成果创造者只能另辟蹊径,向《兰哈姆法》的原则性条款寻求帮助。

然而,法院适用反向假冒规则保护智力成果署名利益在前,《视觉艺术家权利法案》的制定在后,可见反向假冒规则并不是美国法院为了弥补法案不足而做出的无奈之选。除了现实需要以外,美国的反向假冒规则长期聚焦于智力成果有其内在逻辑,保护智力成果的署名利益也符合商标法的精神。署名和商标一样,都是商品生产者和提供者在市场中的身份形式,但是与有体物商品的生产者相比,作品的生产者(作者)和提供者(传播者)对这种身份形式的需求更加迫切。从对象特点来看,有体物商品是具体的,权利人理论上可以生产无限多的商品。相比之下,反向假冒行为所能占有的有体物商品的数量总是有限的,行为人往往仅在特殊情况下从权利人处购买少量商品用于出售,因而有体物商品上的反向假冒行为也只会造成有限的后果。然而,作品是抽象的,市场上无数作品复制件所包含的都是同一个作品。侵占作品署名的行为针对的不是部分复制件,而是市场中抽象、唯一的作品本身,因而这种行为的后果理论上是无限的。另外,从主体与对象的关系来看,消费者在实际使用有体物商品之前,可以通过很多方式判断商品的特征,商标只是其中一种途径;相比之下,读者在实际阅读作品之前,几乎只能通过作者署名来判断作品的特征。可见与商品生产者身份与有体物商品之间的联系相比,作者身份与作品之间的联系更加紧密。实践中,作者署名起着与商标相同的作用,作者对署名的依赖又更甚于生产者对商标的依赖,因此,利用反向假冒规则保护因作者署名而产生的商誉恰如其分。

我国的司法实践中,法院通常认为替换或者模糊传播者身份的加框链接、“去水印”行为是不正当的,这不仅是因为上述行为威胁到了权利人的地位,更是因为其损害了传播者的利益。99. 参见崔国斌:《加框链接的著作权法规制》,载《政治与法律》2014年第5期,第74-93页。可见,除了作者这一作品生产者,向社会提供作品的传播者同样需要维护自己的身份利益。在作品更多通过网络传播的情况下,传播者的这一需求可能更为迫切。信息网络传播权和《反不正当竞争法》第12条第4项是法院保护传播者利益的常用途径,100. 腾讯公司诉易联伟达公司案中,一审法院认为被告的加框链接构成向公众提供作品,侵犯了原告的信息网络传播权(参见北京市海淀区人民法院(2015)海民(知)初字第40920号民事判决书);承承公司诉读我公司案中,法院认为被告“去水印”后使用原告作品的行为同样侵犯原告的信息网络传播权(参见上海市知识产权法院(2020)沪73民终353号民事判决书)。快手公司诉鹏图筑梦公司案中,被告开发的软件专用于实施“去水印”行为,法院认为“去水印”行为因其割裂了传播者、作者与作品的关系而妨碍了原告软件的正常运行,属于《反不正当竞争法》第12条第4项“其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”(参见北京市海淀区人民法院(2020)京0108民初9992号民事判决书)。可这两种途径都无法有效回应传播者的诉求。信息网络传播权途径下的传播者只能依附于著作权人,其利益实现也受到后者的限制。这种间接的保护方式既没有直接回应传播者的需求,也不能完全实现保护传播利益的目的。一方面,当传播的对象是作品时,单纯侵犯传播者利益而没有侵犯作者著作权的行为,可能会被认为是正当的。在腾讯诉易联伟达案中,法院就认为基于服务器标准,深度链接行为并没有侵犯著作权人的信息网络传播权。101. 北京易联伟达科技有限公司诉深圳市腾讯计算机系统有限公司侵犯信息网络传播权纠纷案,北京知识产权法院(2016)京73民终143号民事判决书。依此观点,即使深度链接行为侵犯了传播利益,经授权的传播者也没有资格向行为人提出权利主张。另一方面,当传播的对象是否构成作品存疑时,传播者的利益却又常囿于对象性质的争议而不能得到保护。102. 参见张振锋:《论网播组织的邻接权保护》,载《电子知识产权》2021年第12期,第89-105页。著作权和传播利益相互独立,二者并没有必然联系。103. 参见崔国斌:《加框链接的著作权法规制》,载《政治与法律》2014年第5期,第74-93页。即使传播的对象不是作品,而是其他不享有著作权保护的智力成果或无体物,只要这种对象具有法律认可的价值,传播者又为收集、传播对象付出了成本,那么也应该给予其一定程度的保护。在作为反向假冒规则起源的International News Service案中,双方争议对象是不享有著作权的智力成果——时事新闻。Holmes大法官之所以要求被告指明新闻来源,就是为了承认原告为搜集新闻所做的贡献,保护其因搜集新闻而获得的商誉。这一正当性理由同样可以适用于今天的网络传播,在传播对象不是作品,或者传播者没有取得著作权的情况下,反向假冒规则不失为维护传播利益的一种途径。

快手公司诉鹏图筑梦公司案中,法院尝试适用《反不正当竞争法》第12条第4项直接保护传播者的利益,但是这种途径的法理依据并不清晰,法院的说理也稍显牵强。本案法院指出:原告的水印具有吸引流量和留存原创用户、吸引潜在用户的作用,而“去水印”的行为阻止了上述功能的实现,妨碍了原告软件的正常运行。104. 北京快手科技有限公司诉北京鹏图助梦科技有限公司不正当竞争案,北京市海淀区人民法院(2020)京0108民初9992号民事判决书。然而,法院既没有说明何种行为属于《反不正当竞争法》第12条第4项所禁止的“妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”,也没有解释“去水印”如何能够与本条前三项直接干扰他人软件运行的行为类比。依据本案的观点,似乎对软件的任何方面所做出的一切改变都可以被视为“导致软件无法运行”。直观来看,本案被告并没有妨碍原告软件生产、传播视频的基本功能,只是撤除了视频中的原告标识。这种行为虽然破坏了原告的商业模式,但是并没有妨碍原告软件的运行。

有实务界人士表示:网络传播者关心的不仅是自己的既有投入,还关心其商业行为能够给自己带来的商誉积累和未来利益。快手案中,原告所主张的主要利益系于自身与视频之间的联系,法院也着重论述了“去水印”行为对原告吸引流量和用户的不利影响。智力成果领域中,署名权是保护主体与对象联系的主要途径。与美国法律制度相比,我国著作权制度中包含有更为全面的署名权规则,该规则在自身所覆盖的领域内起着与美国反向假冒规则相同的作用。然而,我国署名权同样仅适用于作者、表演者等特定主体和作品、表演等特定对象,因而作品的传播者、非作品的生产者和传播者,都不能受到该权利的保护。105. 此外,我国《著作权法》保护作品等智力成果的权利管理信息。不过,该保护的范围仍然比较狭窄。一方面,权利管理信息的保护以“存在法定权利”为前提,只有当原告通过法律承认的手段取得该权利的时候才能适用(如创作取得、合同取得等);而传播者的署名利益并不是一项法定的结构化权利,只是基于市场竞争所产生的一种需要结合商誉损害进行个案判断的法益,传播者并不一定取得上述权利。另一方面,《著作权法》对权利管理信息的保护存在对象限制,不足以覆盖现实中传播者的各类利益诉求。因此,没有以法律所承认的方式取得法定权利的传播者和对象“不适格”的传播者,都无法受到权利管理信息的保护。从智力成果创造的角度看,署名是维系作者与作品的纽带,而从商品交易的角度看,商标才是生产者身份的主要标识,起到保护商誉积累的作用。智力成果等无体物是互联网中的商品,仅从商品交易的角度看,无体物商品的传播者与有体物商品的提供者没有本质区别,都希望通过标示出自己商品来源的身份积累商誉。

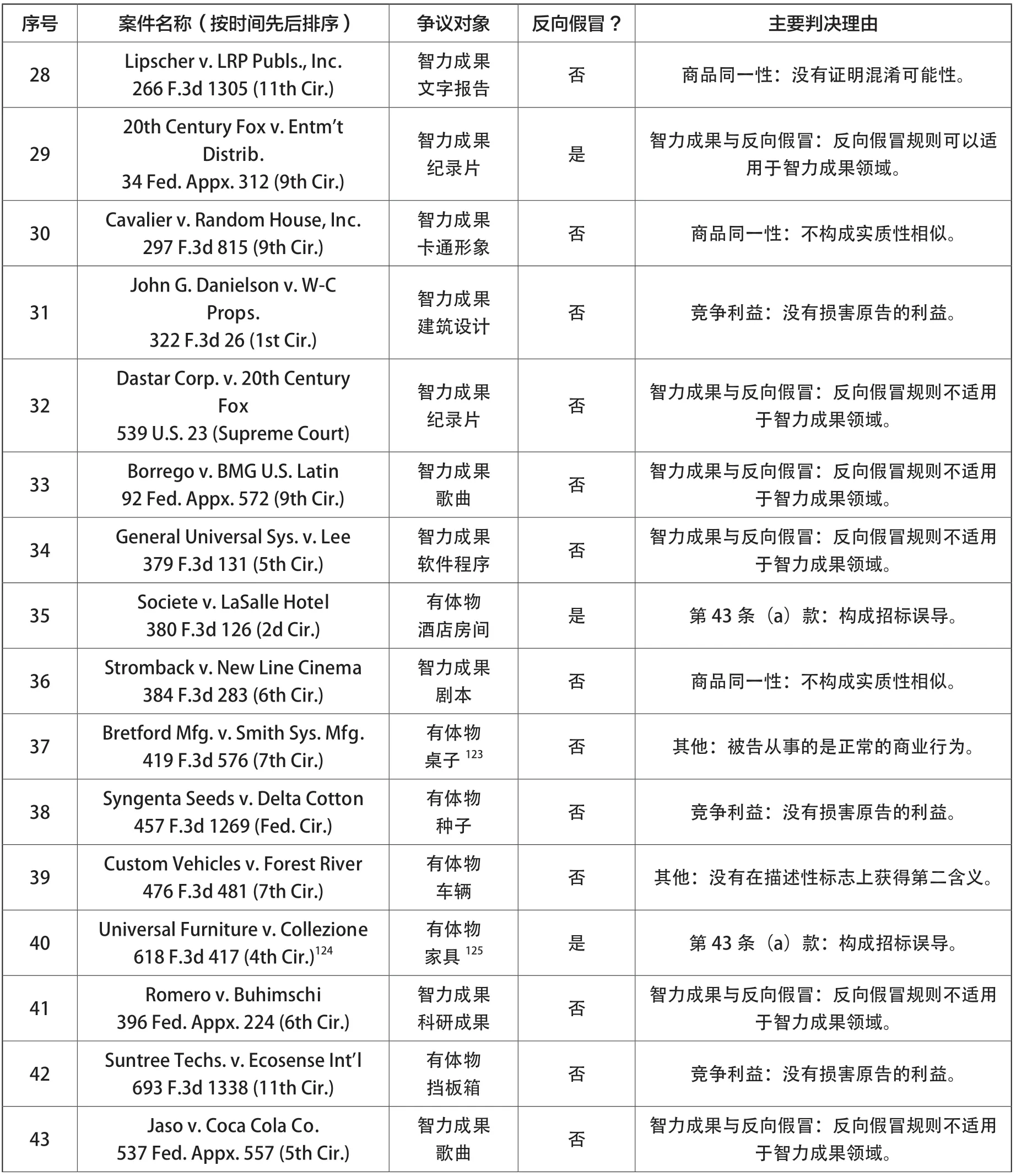

表9对比了我国与美国对于各类反向假冒情形的规制方式。与美国的实践相比,我国现有法律中缺乏直接保护传播者和“其他无体物”的途径,反向假冒规则可以相关主体保护自身利益提供法律依据。我国法院已经注意到作品的网络传播可能会损害传播者的署名利益。如在快手案判决中,法院提到网络作品上的水印具有署名意义,标明了原告的权利人身份,发挥着留存及吸引用户的作用。106. 北京快手科技有限公司诉北京鹏图助梦科技有限公司不正当竞争案,北京市海淀区人民法院(2020)京0108民初9992号民事判决书。这一观点与反向假冒的原理相同。依据我国现有反向假冒规则规制与网络作品有关的反向假冒行为可能存在困难,这主要是因为我国现有规定只针对商品,而现有司法实践又以有体物商品为主,尚未提出这一规则可以适用于智力成果等无体物商品。不过,一方面,我国《商标法》中并没有将商品定义限制于有体物领域,作品作为著作权市场中的商品理应同样受到《商标法》的保护;另一方面,网络数据也有其物质形态,并非纯粹的无体物,将其理解为有体物商品也不存在困难。因此,在作品的网络传播中适用反向假冒规则具有可行性。

表9 我国与美国反向假冒情形规制方式对比

另外,还有观点提出:允许在智力成果领域适用反向假冒规则会造成著作权制度和商标制度的冲突,由于商标权事实上是无限期的,而著作权则有保护期的限制,因此,这种冲突会扩张作品的著作权保护范围。107. See Mark P. McKenna, Dastar's Next Stand, 19 Journal of Intellectual Property Law, 357-388 (2012).不同法律制度的规制范围间发生重叠殊为常见,通过协调二者的适用可以有效解决这一问题,并不见得必须采取与Dastar案判决一样一刀切的做法。一方面,著作权领域中,要求使用者对作品进行准确署名是一种很常见的要求,并不会增加使用者的负担,也没有阻碍其后续适用。108. See Jane C. Ginsburg, The Right to Claim Authorship in U.S. Copyright and Trademarks Law, 41 Houston Law Review, 269-270 (2004).另一方面,商标制度中原本就存在大量与其他制度相协调的机制,如商标性使用等。在后使用在先作品进行创作的行为不构成商标性使用,因而著作权人也无法以此扩展自己的权利范围。109. See Mark P. McKenna, Dastar's Next Stand, 19 Journal of Intellectual Property Law, 381-382 (2012).

(二)判断标准应基于商誉侵害

虽然本文提出反向假冒规则可以作为保护传播者和“其他无体物”生产者的法律依据,但这并不意味着上述主体享有与作者同等的署名权。智力成果领域中的反向假冒规则与作者的署名权不可同日而语。从法理上看,作品被认为是作者人格的外化,署名权源于作者与作品的天然联系,保护的是作者的人格利益;而反向假冒则以维护商誉为目标,保护的是市场主体的经济利益。两种保护方式之所以会发生交集,仅仅是因为作品署名也具有一定的经济属性,在市场竞争层面与反向假冒规则有着相同的逻辑。法理上的区别体现为认定规则上的差异:署名权侵权仅以行为为标准,不论是否对作者的商誉产生影响,只要替换作者的署名就构成侵权,这体现了署名权对作者人格利益的维护。智力成果传播者和非作品智力成果的生产者没有法律承认的人格利益,因而不享有同等的署名权。相比之下,反向假冒规则的认定以商誉损害结果为前提,没有造成商誉损害后果的商标替换行为,不属于反向假冒。比如在John G. Danielson, Inc.诉Winchester-Conant Props., Inc.案中,法院指出:鉴于本案的争议商品的目标客户是唯一的,且该客户对商品和服务来源的变更有充分了解,即使被告实施了替换商标的行为,也不会对原告的商誉产生负面影响,因此,被告的行为不构成反向假冒。110. See John G. Danielson, Inc. v. Winchester-Conant Props., Inc., 322 F.3d 26 (1st Cir. 2003).

署名权侵权判断的“行为标准”并不是反向假冒规则的有效判断方式,不能作为连接具体行为与法律效果的“中介”。法律目的先于立法而存在。然而,法律目的是高度抽象的,而其所面对的现实情况则是具体的,因而法律目的与现实情况之间往往需要通过“中介”相连。“中介”是“一系列更加直观的对象,能够帮助决策者以更低的成本完成复杂的决策任务”,111. 参见蒋舸:《知识产权法与反不正当竞争法一般条款的关系——以图式的认知经济性为分析视角》,载《法学研究》2019年第2期,第124页。其中典型的中介如对行为本身的描述、对行为对象的说明等。这些“中介”牺牲了一小部分对适用情形的准确描述,并以此为成本换取了巨大的认知收益,在法律目的与现实情况间搭建了桥梁。可见,在确定“中介”的时候,立法者需要实现准确率成本与便捷收益之间的平衡。法律不宜采用那些准确率成本过高的“中介”,因此,并不是所有的法律目的都能找到自己的“中介”。想要实现这些缺乏“中介”的法律目的,只能依赖于法官的主观能动性和个案判断。正向假冒规则的“中介”是“造成消费者混淆”,之所以选择这一“中介”,是因为这种行为几乎都会产生攀附他人商誉、破坏市场竞争秩序的负面效果,违背法律目的。然而,在反向假冒中,替换或撤除商标的行为往往不会造成侵害原告商誉、市场竞争秩序等有悖于法律目的的效果,因而以行为作为反向假冒规则的“中介”所付出的正确率成本很高,不具有正当性。

反向假冒规则实践中之所以出现用行为替代效果的现象,可能是由于这些观点混淆了商标利益和商誉利益。比如Borchard著名的论文《Reverse Passing Off - Commercial Robbery or Permissible Competition?》在试图将传统的反向假冒规则扩张至隐性反向假冒行为时就指出:显性反向假冒112. 显性反向假冒是指行为人替换原商品商标后再出售的行为。与隐性反向假冒113. 隐性反向假冒是指行为人撤除原告商标(而不替换商标)后再出售的行为。都通过不当占用权利人的成果提高了行为人的商誉,二者都构成对商标“广告价值”的剥夺,因而侵犯了权利人基于商标所享有的权利。114. See William M. Borchard, Reverse Passing Off - Commercial Robbery or Permissible Competition, 67 The Trademark Reporter, 1-24(1977).

从起源上看,商标的保护与商誉的保护之间存在相对独立性:商标起源于禁止市场欺诈,而商誉则被认为是一项独立的财产利益。115. 参见张惠彬:《历史演进与当代启示:商标与商誉关系新探——以英美普通法实践为考察中心》,载《北方法学》2016年第6期,第87-96页。随着商标制度的发展,商标逐渐被视为商誉的“蓄水池”,商标权也被视为对权利人商誉的保护。然而,现代商标制度下商誉与商标依然存在区别,商标权是保护商誉的手段之一,但是却不能覆盖商誉保护的全部情形,即存在只侵犯商誉而不侵犯商标权的情况,反向假冒行为就是如此。商标侵权行为侵犯商誉的逻辑在于商标是消费者识别不同商品的主要途径,一旦侵权人在自己出售的商品上使用商标权人的商标,就会导致消费者对行为人的商品和商标权人的商品产生混淆。侵权人能通过“搭便车”的方式借助商标权人的商誉出售自己的产品,并对商标所覆盖商誉产生威胁。然而,反向假冒行为人使用自己的商标,利用的是自己的商誉,通过商标识别不同商品的消费者也不会混淆行为人的商品和原商品。因此,反向假冒行为中不存在上述“搭便车”现象,该行为也没有商标所覆盖的商誉产生威胁。

真正让反向假冒行为具备可责性的不是该行为对商标权的侵犯,而是市场主体对保护自身商誉的需要。因此,反向假冒规则源于商业运行和法律实践中商誉的不断扩张。商誉是市场主体一切行为的客观反映,是市场主体因其无差别成本投入而获得的一部分无差别收益。市场主体在商业活动中的成本不仅包括与市场交易直接相关的成本投入,还包括其他虽然并不直接反映为利润,但是却会对其市场地位产生潜在影响的间接成本,比如公益性支出等。这些间接成本与直接成本一道,共同构成了市场主体的无差别成本。市场主体的无差别成本最终都会反映为其无差别收益,这些收益既包括利润这种有形收益,也包括一些无形收益,而商誉就是无形收益的代表。法律保护著作权,是为了通过创造著作权市场,给予作品以交易机会,而鼓励作品的创作。与之类似,法律鼓励市场主体付出成本以维护自己的商誉。法律保护商誉,就是为商誉提供参与市场交易的机会,让商誉这种无形收益能够最终转变为有形收益,并以此鼓励市场主体在维护商誉方面不断投入成本。商誉的市场交易机会既体现为主体“通过转让商标权乃至转让公司获利”的显性机会,又体现为主体“获取更强的议价能力,为质量相同的商品设定更高价格”的隐形机会。市场主体的商誉成本具有外部性,而这些交易机会则为其外部性的内部化创造了条件。

反向假冒行为的可责性在于其在一定程度上阻碍了市场主体的无差别成本投入与无差别收益之间的联系的同时,剥夺了商誉参与市场交易的机会,最终导致原本具有内部性的无差别成本投入出现外部化倾向。不过,并不是所有替换或撤除商标的行为都会导致这种负面效果,因此,对反向假冒行为的判定应该由其对商誉的影响入手,而不应仅仅停留于对行为本身的判断。

(三)构建反不正当竞争法中的反向假冒规则

从规制对象和判断标准来看,将反向假冒规则置于反不正当竞争制度中更为合适。一般认为:知识产权制度与反不正当竞争制度的目标一致,后者是对前者的补充。二者的区别在于知识产权制度的对象范围更宽,保护程度更强;而反不正当竞争制度则提供的是一种“宽保护”和“弱保护”。116. 参见郑成思:《反不正当竞争——知识产权的附加保护》,载《知识产权》2003年第5期,第3-6页。一方面,反向假冒规则的对象包括注册商标在内的一切商誉承载标志,而我国《商标法》则主要以注册商标为对象,因而反向假冒规则的对象范围更大。另外,我国现有司法实践仅在有体物领域适用反向假冒规则,这种现象一定是程度上源于《商标法》和《著作权法》、《专利法》的区分,凡是以智力成果为对象的规则,都应该由智力成果法规制,避免法律冲突。然而,从美国反向假冒规则的起源和发展来看,该规则的适用没有对象限制,智力成果甚至还是其最主要的规制对象。因此,反向假冒规则提供的是一种可以适用于各种可识别性标识、各类商品的“宽保护”。另一方面,《著作权法》和《商标法》中,只要行为人实施了法律所禁止的行为,就构成侵权,其损害后果是当然的、推定的;而反向假冒规则下,仅仅替换标识的行为本身并不是构成侵权的充分条件,原告必须证明自身商誉受到损害,可见,该规则给予原告的保护相对更弱。因此,反向假冒规则提供是一种对象范围宽泛,但是保护程度相对较弱的保护方式。另外,从认识论的角度看,法院可以采用结构化的方式依靠行为要件本身判断署名权侵权、正向假冒等知识产权侵权行为;而反向假冒规则需要法院适用反不正当竞争法的认知模式,综合考量被告行为对原告商誉的影响,进行非结构化的逐案判断。117. 参见蒋舸:《知识产权法与反不正当竞争法一般条款的关系——以图式的认知经济性为分析视角》,载《法学研究》2019年第2期,第124页。

综上,反向假冒规则是以一种非结构化的“宽保护”和“弱保护”,是一种反不正当竞争规则。鉴于我国现有法律制度中已经包含明确的署名权规则和针对有体物注册商标的反向假冒规则,本文建议区分知识产权法中的反向假冒规则和反不正当竞争法中的反向假冒规则。理论上,凡是造成商誉损害的商标替换行为都属于反向假冒。然而,现实中,一些反向假冒行为已经为结构化的知识产权单行法所规制,如《著作权法》授予作者和表演者的署名权,《商标法》中专门针对注册商标的反向假冒规则等。知识产权法中的反向假冒规制实际上是单行法与反不正当竞争法中反向假冒规则的交集。单行法中对替换行为的规制往往不以保护商誉为直接目的,而是为了保护人格利益等其他法益。这些为单行法所禁止的行为可能同时侵害商誉,与反向假冒规则产生交集。考虑到立法逻辑和法律的缜密性,上述交集应仍交由单行法规制,反向假冒则可以作为说理上的补充论据。至于单行法规范以外的商标替换行为则需要交由反不正当竞争法中的反向假冒规则规制,针对未注册商标的替换行为,以及针对智力成果传播者的商标替换行为(如本文提到的加框链接、“去水印”等)都属此类。

表10 各类反向假冒情形的直接规制途径

以“去水印”行为为例,参考上文提到的美国联邦第二巡回上诉法院在Lipton案中的标准,该行为构成反不正当竞争法中的反向假冒需要满足以下条件:

一,被告替换或者撤除水印后传播的对象应是原告创作完成或者在先传播的视频或图片,二者具有同一性。鉴于智力成果存在容易被改动的特点,反向假冒规则不要求被告传播的对象与原告传播的对象完全相同,二者构成“实质性相似”或者“整体挪用”即可。这里要求原告的智力成果构成被告的商品的“内在质量或特征”118. See Softel, Inc. v. Dragon Med. & Sci. Communs. 118 F.3d 955 (2d Cir. 1997).。如果原告只是参考了被告的商品,并且对其进行了大幅改编,使得从著作权角度看二者已经完全是两个不同的对象,那么被告的行为不构成反向假冒。

二,被告的行为必须对原告的商誉积累造成损害。实践中,使用者为了利用网络中的视频或者图片,往往需要撤除原对象上的水印,要求其保留水印不利于该对象的开发。不过,指明视频或图片来源的方式不止水印一种。一方面,原告可能通过多种方式在对象中表明了自己的身份,比如电影公司经常在片头处插入注明身份的宣传短片,短视频创作者也常在视频中先行道出身份。如果视频或者图片中蕴含了多种指明来源的方式,而被告的行为仅针对水印,公众仍能通过其他方式识别对象来源,那么被告的“去水印”行为就没有影响原告的商誉积累。另一方面,被告在撤除视频或图片水印的同时,可能通过声明或备注等其他方式指明了对象来源。这些方式弥补了原告身份的缺失,与被告的“去水印”行为综合考虑,也没有侵害原告的商誉。

三,被告实际实施了替换或者撤除原告水印的行为。如果原告没有在视频或图片上加注自己的识别性标志,那么被告在传播过程中对创作者或传播者身份的省略就是由原告自身造成的,被告并未实际实施反向假冒行为。另外,如果被告没有实施替换或撤除行为,只是加上了自己的水印,或者只是在利用视频、图片的过程中没有特别强调原告的制作者或传播者身份,那么也不能认定其实施了反向假冒行为。

附录:

Smith案以后美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院审理的部分反向假冒案件统计119. 出于表格简洁性考虑,部分案件的名称使用简称,以案号为准。

122. 案情及理由参见Innovative Networks, Inc. v. Satellite Airlines Ticketing Centers, Inc., 871 F.Supp. 709(S.D.N.Y. 1995).

123. 本案中,原告分别就被告使用自己的商业外观和将自己的商品用作样品提起诉讼,认为后一种行为构成反向假冒。124. 本案与2013年8月20日的Universal Furniture Int'l, Inc.诉Frankel(538 Fed. Appx. 267, 4th Cir 2013)构成串案。125. 本案争议对象是原告享有版权的家具,原告分别就被告模仿其家具设计的行为和使用原告商品作为样品的行为提出了版权侵权和反不正当竞争诉讼,其中后者与反向假冒相关。

126.本案的直接争议对象是被告所生产的有体物商品,但是原告之所以认为被告的商品归属于自己,是因为其商品中含有原告的设计,法院依据Dastar案认定被告是商品的来源。因此,本案的主要争议对象依然是智力成果。