品管圈活动模式对脑梗死患者首次服用抗血小板聚集药物的影响

王 云,林青辰,吴玉琴

(南京医科大学附属泰州人民医院 江苏泰州225300)

脑梗死指多种原因导致脑血管受损,局灶性脑组织损害,引起临床症状超过24 h或致死。据调查可知,脑梗死为中国居民第一位死亡原因,男女性梗死发病率分别为212/10万和170/10万,发病率呈逐年上升趋势,且平均发病年龄逐年降低,年复发率可达17.7%[1]。目前,临床学者通过抑制血小板的环氧化酶活性和聚集性,以达到治疗的目的。但由于治疗具有严格时间限制,如何最大限度缩短治疗时间仍为临床迫在眉睫的解决问题。常规护理仅针对临床症状进行干预,未能注重脑梗死患者的安全管理[2]。因此,强化管理干预可实现快速促进机体的康复。品管圈(QCC)是由相同、相近或互补至工作场所的人们自动自发组建呈数人一圈的团体,全体合作、集思广益,按照一定的活动程序解决工作现场,以提高工作效率。而临床学者将其应用于脑卒中护理中,通过多科室密切配合,护理人员各司其职、相互配合,确保患者在治疗和康复中获得身心安全,以达到提升治疗效率和减少预后并发症的目的。根据黄惜华等[3]研究可知,通过对小儿肺炎患儿实施QCC活动干预可降低其并发症的发生率。2021年5月1日~2022年6月30日,我们将QCC活动模式应用于55例脑梗死患者中,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取本院同期收治的110例脑梗死患者作为研究对象。纳入标准:①患者符合《大面积脑梗死治疗指南(2015)》[4]中脑梗死的诊断标准;②患者意识清晰,具有清晰的表达与沟通能力;③患者经检测肌力等级≤3级,存在不同程度功能障碍;④患者发病后首次于本院接受治疗,且家属知情并签署同意书;⑤患者预计生存时间≥12个月。排除标准:①合并其他脑部出血疾病者,如动脉肿瘤;②于入院前半个月接受可能影响本研究结果的治疗方案者;③存在心、肺等严重器官疾病者,如心肌梗死等。根据随机数字法将患者分为对照组和观察组各55例。对照组男30例、女25例,年龄36~70(54.32±6.67)岁;病程0.68~4.98(2.98±0.48)个月;受教育程度:小学15例,初中20例,高中15例,专科及以上5例。观察组男29例、女26例,年龄35~71(55.11±6.77)岁;病程0.98~5.08(3.08±0.41)个月;受教育程度:小学17例,初中18例,高中14例,专科及以上6例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施常规护理。密切观察患者生命体征变化,及时给予心、脑电图监测;患者发病后需禁食,以静脉输液维持营养状态,24 h后根据其病程进展而定;患者使用降低颅内压药物时,护理人员应控制输液速度,并及时观察患者输液部位是否出现发热、肿胀等现象;保持呼吸道通畅及有效呼吸,定时清除患者口腔中的分泌物和黏液、呕吐物等,以免发生误吸,必要时使用口咽或鼻咽气道。指导患者缓慢进食,饮食可从流质食物开始逐渐过渡,以清淡、高纤维食物为主,每日少量多餐,忌烟酒、辛辣食物。密切观察患者进食情况,避免呛咳;保证治疗环境的干净卫生,每日采用移动式空气消毒机进行消毒。同时限制探视者的人数及次数;护理人员应具备良好的沟通能力和护理意识,由心理咨询师协助护理人员定期与患者进行交流沟通,以建立良好的医患关系,频率为每2 d 1次。通过患者的言谈举止揣摩其内心情绪变化及治疗需求。医护人员应尊重、关心患者,耐心且细心地听取患者的需求,为其宣讲治疗方法及住院时间。对于情绪激动的患者,及时给予心理安慰,消除其紧张情绪,必要时可给予小剂量的镇静药物,如阿普唑仑片等;待患者病情平稳后,医护人员根据患者的病程进展制订相应的肢体被动活动训练,以促进血液循环,如散步、打太极等,频率为1次/d,每次30 min。

1.2.2 观察组 实施QCC活动模式,具体内容如下。①成立小组:由神经内科、急诊科、检验科3个科室,共9名医护人员(每科室各3人)组成。保证组内成员均具备较为全面的临床理论知识及良好的语言交流能力。由本院护理部专家对组内成员进行系统化培训,使其能够熟练掌握脑梗死等相关知识及护理措施,定期进行审核,考核合格者方可继续参与后续干预措施。②明确主题:2019年1月组内成员进行投票选定活动主题,即为“组建脑梗死抗血小板聚集治疗模式”,并针对脑梗死患者服用抗血小板聚集药物的护理措施进行分析,明确过程中出现的问题,如不良反应、照护措施不足及健康教育效果不佳。③制订护理方案:组内成员根据首次服用抗血小板聚集药物所出现的不良反应拟定解决措施,并结合项目可行性,最终确定针对性干预方案。④实施干预方案:以患者首次服用抗血小板聚集药物过程中出现的问题为基础展开干预工作。a.组内成员全面测评患者皮下出血的症状及临床体征反应,了解出血点及出血面积,并详细观察其皮肤颜色及肿胀情况;护理人员将患者肢体以70°的角度抬高,促进血液回流。同时使用50%硫酸镁以每天2次的频率进行湿敷30 min,湿敷后,组内成员每隔90 min观察患者桡动脉及末端皮肤温度。b.组内成员通过书籍的方式为患者及家属详细讲解脑梗死等相关知识,包括致病因素、临床症状、诊断方法、治疗方案及预后护理措施等。告知患者按时服药、积极配合康复治疗及预后干预等对治疗脑梗死的重要性。c.心理护理。护理人员通过与患者的交流了解其治疗需求和心理变化,结合其心理矛盾实施简单的开导。常与患者进行沟通,增进与患者的关系,并运用所学知识适当地解释病情进展,通过谈话去体会隐藏在患者语言中的情绪变化,及时采取有效的心理护理。d.康复锻炼。当患者可下床后,护理人员对其病程进展进行分析并制订针对性康复训练,如站立(指导患者下肢分开与肩膀同宽,双足平行向前,双腿用力,中心保持平衡。频率为5次/组,3组/d)。

1.3 观察指标 ①血小板抑制情况:护理人员于治疗当日给予患者服用阿司匹林,在治疗后第3 天抽取其静脉血,将其放置于含肝素溶液和枸橼酸钠溶液试管中,于150 min内实施TEG检测,分别经过花生四烯酸(AA)试剂、二磷酸腺苷(ADP)试剂、激活剂F及高岭土试剂处理。TEG软件将自动计算出AA抑制率及血小板ADP抑制率。②治疗指标:包括意识障碍改善时间、颅内神经改善时间及住院时间。③生活自理能力:护理人员于入院时、出院前1 d使用日常生活活动量表(ADL)进行测评,该量表通过进食、洗澡、修饰、穿衣、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯8个方面评价,评分为0~50分,分数越高表明患者生活自理能力恢复越好。量表的Cronbach′s α为0.874,信度为0.775,信效度较好[5]。④运动能力:于入院时、出院前1 d使用运动评估量表(MAS)进行测评,该量表主要分为仰卧到侧卧、仰卧到坐位、坐位平衡、坐站、行走能力、上肢功能、手部功能及全身肌张力8个维度,每项得分为0~10分,总分为80分,分数越高表明运动功能越好。>50分为轻度运动障碍、34~49分为中度运动障碍、0~33分为重度运动障碍。量表的Cronbach′s α为0.872,总量表的分半信度为0.728,信效度较好[6]。

2 结果

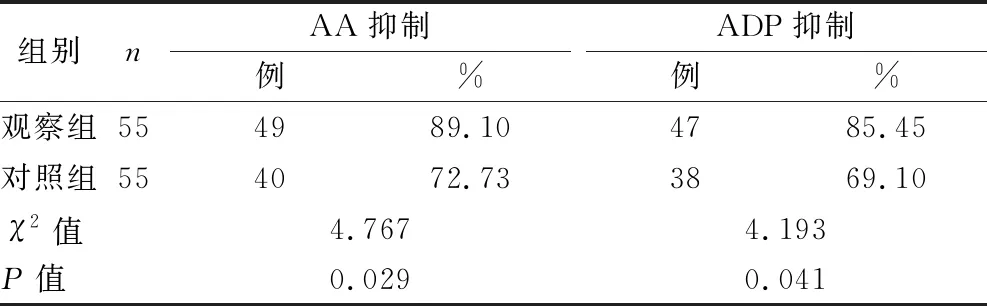

2.1 两组血小板抑制情况比较 见表1。

表1 两组血小板抑制情况比较

2.2 两组治疗指标比较 见表2。

表2 两组治疗指标比较

2.3 两组入院时和出院前1 d ADL评分比较 见表3。

表3 两组入院时和出院前1 d ADL评分比较(分,

2.4 两组入院时和出院前1 d MAS评分比较 见表4。

表4 两组入院时和出院前1 d MAS评分比较(分,

3 讨论

脑梗死往往起病急骤,发病前可表现为短暂的肢体无力。现阶段,我国临床针对脑梗死主要以改善脑血管循环为主,通过抑制血小板环氧酶的活性,致使AA的血栓素减少,从而达到治疗的目的。但由于个体间存在差异,患者未能谨遵医嘱、及时服用抗血小板聚集药物,加之护理措施仍存在些许不足,从而导致其体征变化幅度较大,不利于治疗的推进,间接性增加其生命危险。因此,需采取科学、有效的干预措施,以最大程度促进患者康复。QCC活动模式干预以患者为中心,以团队协助的形式,严格执行护理流程开展科学、严谨的干预方案,从而达到改善患者活动能力、提升治疗效率的目的。

日常生活能力是指患者在生活中照料自己的行为能力,包括生活中处理日常生活琐事、人际关系中处理人事关系及心态上能独自承受各种压力。由于疾病的危害,加之临床治疗的不良效果,从而导致脑梗死患者日常生活能力降低。韩杰[7]研究显示,患者经品管圈活动模式干预后其ADL评分和MAS评分均得到明显改善。本研究结果显示,出院前1 d,观察组MAS评分和ADL评分均高于对照组(P<0.01,P<0.05)。说明实施QCC活动模式干预不仅可有效提升患者生活自理能力,降低其痛苦及其家庭负担,还可改善患者运动能力,提升预后恢复效果,促进患者早日恢复健康。分析其原因:本研究中,通过组建多学科QCC干预小组,对患者首次服用抗血小板聚集药物所导致不良事件进行综合性分析,经组内成员共同协商探讨,合理设计针对性干预方案,并完美执行,具有临床可行性。通过健康教育及心理指导,使患者对疾病有明确的认知,消除其因疾病所产生的负性情绪,帮助患者正确了解首次服用抗血小板聚集药物所导致不良事件的原因及应对方案,从而提升患者的治疗依从性及心理防御能力。通过加强积极治疗的宣传教育,明确指出及时谨遵医嘱服用抗血小板药物治疗的重要性和意义,使其能够积极配合,提高日常生活能力。另外,通过正确评估患者的吞咽功能,针对性给予营养支持,从而帮助患者早日恢复健康。待患者病情稳定后,以面对面的形式进行康复指导,在站立及抬腿迈步等康复训练的支持中,逐渐促进肢体的血液循环,从而对刺激发生反应性的突触形成,重新使机体组织获得支配权,最大限度促进神经功能及肌肉功能的恢复,更有利于疾病的恢复,减少后遗症,降低病情进展的风险,帮助患者早日恢复健康[8-9]。

胡雪芹等[10]研究显示,患者经QCC活动干预后,其障碍改善时间、颅内神经改善时间、住院时间及血小板抑制情况均有明显改善。本研究中护理人员强化健康教育和信息传递以提高患者的认知水平,强化其治疗意识,以共同协商的方式激发患者用药积极性和配合度。相较于常规干预模式,QCC活动干预可深化改良质量管理工作,减少工作中的安全隐患,间接性提升工作团队的凝聚力、执行力及工作效率,以帮助患者早日恢复健康。通过护理人员无微不至的照护,使患者的临床症状得到改善,密切监测患者心理变化及症状好转情况,进行科学、系统化的康复训练及饮食指导,在多途径干预中抑制血小板凝集和降低血栓形成的发生率,给予缺血部位充足的血氧量,利于脑部血管的通畅,从而促使其障碍改善时间及颅内神经改善时间均得到改善[11]。本研究结果显示,观察组AA、ADP抑制率均高于对照组(P<0.05);观察组意识障碍改善时间、颅内神经改善时间、住院时间均短于对照组(P<0.01)。